Impressionnisme La modernité en mouvements

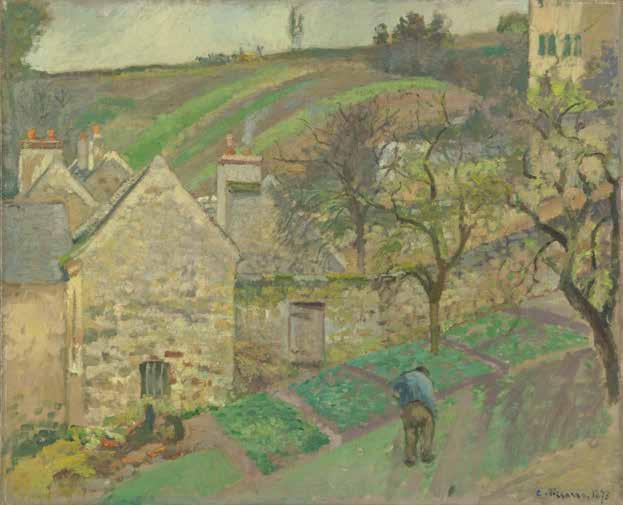

Camille Pissarro, Coteau de l’ Hermitage, Pontoise, 1873

Ce tableau puissant, à forte résonance rurale, marque la réinscription de Pissarro sur le sol français, que la guerre franco-prussienne lui avait fait fuir, pour Londres, dès septembre 1870. Au cours de cet exil de près de huit mois, son activité n’a pas cessé, elle a même retenu l’attention de Paul Durand-Ruel, lui aussi installé outre-Manche. Dès mars 1871, celui-ci achète et expose certains des tableaux anglais de Pissarro. Mais ce n ’est que bien plus tard, en 1891, qu ’il fera l’acquisition de la présente toile. Pissarro a vécu et travaillé à Pontoise entre 1866 et 1868, il s ’ y réinstalle en 1872, sa maison de Louveciennes ayant été pillée et endommagée durant le con it. Située au nord-ouest de Paris, Pontoise n’en est séparée que d’ une trentaine de kilomètres, et le train, depuis 1863, facilite les déplacements. Pissarro y vivra jusqu’en 1882. Mais Pontoise a changé depuis la n du Second Empire, sous la poussée du quartier de la gare et des petites usines qui se sont implantées au bord de l’Oise. Un pont métallique, que Pissarro a peint, symbolise aussi la relance du pays au sortir de la guerre de 1870 et de la Commune. Ne nous y trompons pas. L’idéal campagnard de Pissarro, si éloigné semble-t-il des réalités de l’après-guerre, en procède directement, sa peinture ne vise pas au sentiment d’éternité, dégagée du contexte, qu ’ on lui prête. Malgré sa modernisation, Pontoise reste essentiellement liée à l’économie céréalière : peu peuplée, elle échappe encore aux logiques urbaines. Certes, Pissarro, peu après son retour, déménage avec femme et enfants, quittant le centre-ville pour le quartier plus rustique de l’Hermitage. Sa maison se dresse à quelques pas du chemin des Mathurins qui tient son nom de l’ancien couvent médiéval. L’ordre avait été dissous en 1790, le monastère transformé en habitation. Une amie du peintre, Marie Deraismes, y réside au moment où le présent tableau est exécuté. Nul hasard, la composition, dans l’angle supérieur droit, laisse deviner la bâtisse aux fenêtres géminées. Quant au reste, par un habile contraste, il est dominé par les multiples indices de la campagne moderne. Contrairement

Berthe Morisot,

Le Berceau, 1872

Dans une pièce tendue de noir, une élégante jeune femme veille avec tendresse sur le sommeil d’ un enfant couché dans un berceau. Il s ’agit d’ une des sœurs aînées de l’artiste, Edma, et de sa seconde lle, Blanche : elles sont toutes deux représentées dans l’ appartement familial des parents Morisot, 16 rue Franklin à Paris qu’Edma a quitté deux ans auparavant. Elle s ’ est mariée, s’est installée à Lorient et a abandonné sa carrière artistique. Le destin des deux sœurs jusqu’alors si proches se sépare.

Le Berceau marque la première apparition dans l’œuvre peint de Morisot d’un thème qui sera essentiel, celui de la maternité, ou plus exactement du couple femme/enfant. Le sujet signe la place croissante accordée alors en Europe à l’enfance, au point que le xixe siècle est considéré comme celui de « l’invention du jeune enfant126 ». Cette évolution profonde concerne la sphère publique, mais aussi, comme ici, le cercle familial. Le regard et le geste tendre d’Edma replaçant avec délicatesse le voile du berceau expriment bien la tendresse et la sollicitude que l’on attend désormais des mères de famille. Le berceau dépeint par Morisot témoigne de la place nouvelle accordée au monde de l’enfance, même si les intérieurs de la peinture hollandaise du xviie siècle ou du xviiie siècle français [ g. 12, p. xxx], ou encore les représentations bibliques (Moïse sauvé des eaux par exemple), montrent déjà des berceaux. Celui que peint Morisot, suspendu, élégant, avec ses abondants voilages, se distingue aussi de ces berceaux ou cou ns, posés à même le sol, ou sur pied, plus frustes, en bois ou en osier qui se multiplient dans la peinture naturaliste de la seconde moitié du xixe siècle célébrant les vertus maternelles des paysannes [ g. 13, p. xxx] . Le jeu des voiles blancs redoublant les rideaux occultant le tumulte extérieur traduit également une conception de l’appartement bourgeois comme un cocon protecteur et féminin.

Morisot nous montre bien ici une scène de la vie moderne, plutôt qu’un sujet typique de ce que serait une peinture féminine. L’artiste s’inscrit ainsi pleinement dans le programme de la « Nouvelle Peinture » tel que le résumera le critique et romancier Edmond Duranty en 1876127 : « L’idée, la première idée a été d’enlever la cloison qui sépare l’atelier de la vie commune […]. Il fallait faire sortir le peintre de sa tabatière, de son cloître […] et le ramener parmi les hommes, dans le monde128 . […] Nous ne séparerons plus le personnage du fond d’appartement ni du fond de rue. Il ne nous apparaît jamais, dans l’existence, sur des fonds neutres, vides et vagues. Mais autour de lui et derrière lui sont des meubles, des cheminées, des tentures de murailles, une paroi qui exprime sa fortune, sa classe, son métier129. »

Sujet intime et tableau moderne tout à la fois, Le Berceau est destiné par Morisot à une existence publique : l’artiste l’exhibe à la première exposition collective des impressionnistes en 1874. Si l’œuvre, une des dix compositions de gure qu ’elle envoie, est bien reçue, le voisinage avec des peintures de Monet ou de Cézanne, considérées comme bâclées, fait scandale. L’ancien professeur de Morisot con e à la mère de son élève le « serrement de cœur [qui] m’a pris en voyant les œuvres de votre lle dans ce milieu délétère, je me suis dit : “On ne vit pas impunément avec des fous”130 . »

S.P.

127 Duranty 1876.

128 Source ?, p. 20

129 Ibid., p. 20 et 21-22, cité d’après l’édition en ligne : http:// www.leboucher.com/pdf/ duranty/b_dura_np.pdf

130 Source ?

Impressionnisme La modernité en mouvements

4-30 avril

La « première » exposition impressionniste

La troisième exposition du groupe, un groupe de plus en plus désuni et travaillé par les appétits personnels, a toujours frappé les observateurs par sa cohérence. Plus homogène et donc plus impressionniste que les précédentes si l’on veut, elle regroupe dix-huit artistes (contre trente en 1874) et a che près de deux cent cinquante œuvres, parfaitement accrochées aux murs d’ un « immense » appartement loué par Caillebotte, 6 rue

Le Peletier, à deux pas de la galerie Durand-Ruel et des Grands Boulevards. Elle attire un plus grand nombre de visiteurs. Un e ort publicitaire est largement déployé, e ort auquel répondent la presse et la caricature qui, pour la première fois, s’emparent de l’événement. Outre l’abondance avec laquelle chaque peintre se présente à eux, quelques chefsd’ œuvre se distinguent dont L’Étoile de Degas [ g. 14, ci-dessous], le Bal du moulin de la Galette de Renoir, La Gare Saint-Lazare de Monet [cat. 111, p. xxx] ou Rue de Paris ; temps de pluie de Caillebotte [ g. 15, ci-dessous], image dynamique du nouveau Paris et des nouvelles habitudes de la déambulation citadine. Le critique Léon de Lora n’est pas le seul à s ’étonner de la dimension qui avait été donnée à un sujet qui appelait traditionnellement le format

de la scène de genre : « La singulière idée qu’il a eue de peindre un coin de rue par un jour de pluie, avec des personnages de grandeur naturelle150 ! » Zola, au contraire, comprend le sens de cette disproportion au regard des codes usuels : « En n, je nommerai M. Caillebotte, un jeune peintre du plus beau courage et qui ne recule pas devant les sujets modernes grandeur nature. Sa Rue de Paris par un temps de pluie [sic] montre des passants, surtout un monsieur et une dame au premier plan qui sont d’ une belle vérité. Lorsque son talent se sera un peu assoupli encore, M. Caillebotte sera certainement un des plus hardis du groupe151. »

D’autres voix, moins enthousiastes, continuaient à accabler de la même ironie les récidivistes.

« MM. Claude Monet et Cézanne, heureux de se produire, ont exposé, le premier trente toiles, le second quatorze, écrit Roger Ballu. Il faut les avoir vues pour s’imaginer ce qu ’elles sont. Elles provoquent le rire et sont lamentables. Elles dénotent la plus profonde ignorance du dessin, de la composition, du coloris. Quand les enfants s’amusent avec du papier et des couleurs, ils font mieux152. » Dès 1874, le projet avait été caressé de produire un journal parallèle aux expositions de la Société anonyme.

C’ est chose faite trois ans plus tard, sous la houlette de Georges Rivière, jeune critique dont le visage s’aperçoit parmi l’heureuse jeunesse du Bal du moulin de la Galette.

L’Impressionniste, tel est son titre, propose texte et images dont des gravures d’après le Bal du moulin de la Galette et Rue de Paris ; temps de pluie.

150 Cité d’après Guégan 2021, p. 92.

151 Ibid., p. 93.

152 Ballu 1877.

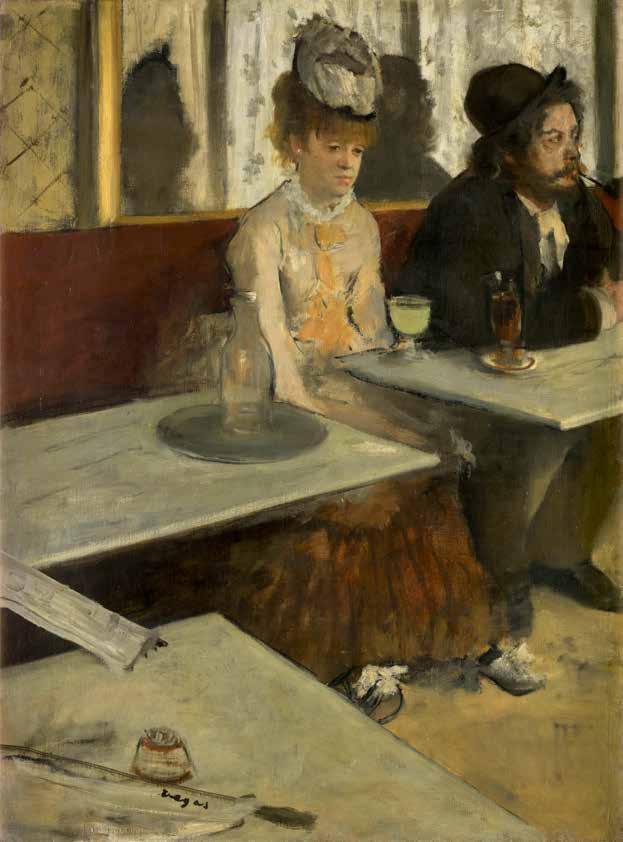

Edgar Degas, Dans un café, 1875-1876

153 Cité d’après Paris 1988, p. 286-288.

Assurément l’un des dix tableaux les plus parfaits de Degas, Dans un café quitta la France dès mai 1876, sa facture formidablement brusque portant témoignage de la rapidité, rare chez le peintre, avec laquelle il avait été réalisé et expédié sur le marché de l’art londonien. L’ œuvre rejoint vite la collection d’Henri Hill, habitant de Brighton, où elle fut montrée et étrillée par la critique locale. Par prudence, elle y était présentée comme une esquisse, précaution qui ne su t à faire taire certains journalistes, peu faits, il est vrai, pour admettre une peinture si étrangère aux minuties léni antes de l’art anglais. L’un d’entre eux, heurté par la technique, s ’avoua scandalisé par « la choquante nouveauté du sujet153 ». Il y a fort à parier que Degas a médité et espéré ce genre de choc. En relation épistolaire avec son ami Tissot, et très avide de mordre sur le public de Londres, il con a donc au marchand Charles W. Deschamps une toile susceptible de faire parler d’elle dès son accrochage. L’espace du café, assorti aux thèmes du sexe libre ou tarifé et de l’alcool comme bien ou mal commun aux hommes et aux femmes, identi ait le choix de l’artiste au naturalisme littéraire. Plus encore que de Zola, Degas était proche d’ une gure essentielle de la littérature et de la critique d’art réaliste, Edmond Duranty, dont il t la connaissance en 1865. Or ce dernier est de ceux qui indiquèrent le renouvellement thématique et stylistique qu’il restait à accomplir avant même les années 1870 et les expositions impressionnistes dont il sera un commentateur aigu. La bohème des cafés, que Degas réinvente ici en faisant poser une actrice (Ellen Andrée) et un ami graveur (Marcellin Desboutin), prend un accent nouveau chez les écrivains et les peintres postérieurs à la génération romantique qui avait exalté les marges de la société de façon plus séduisante que ne le fait le réalisme des années 1860-1870. Sa composition zigzagante et assez japonisante par le cadrage et la perspective oblique s’ o re d’ autres ra nements : la couleur comme frottée, les re ets du miroir qui creusent la psychologie des deux protagonistes et la palette générale