Handelsblatt | Oktober 2025

Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Handelsblatt | Oktober 2025

Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Partner Content | WTS

MIT KI IN DIE NÄCHSTE ÄRA DER STEUERBERATUNG

Im Interview erklärt Michel Braun, wie generative KI neue Möglichkeiten für Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich eröffnet.

Großes Interview | Peter Sarlin

Europa hat zwar keine Big-Tech-Plattformen, aber sehr starke Industrien. Peter Sarlin, führender Experte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Co-Founder und CEO von AMD SILO AI, ist fest davon überzeugt, dass europäische Unternehmen führend im Bereich der KI werden können – wenn sie jetzt mutig investieren.

Partner Content | Jülich Supercomputing Centre (JSC)

Supercomputer sind keine Zukunftsvision, sondern längst Realität. Sie helfen beim Entschlüsseln des Klimas, beim Entwickeln neuer Medikamente – und treiben die Künstliche Intelligenz an. In Jülich ist mit „JUPITER“ Europas erster Exascale-Rechner in Betrieb. Prof. Lippert erklärt, was er leisten soll.

Interview | Prof. Dr. Ariel Dora Stern

KI-Expertin Prof. Dr. Ariel Dora Stern über die Notwendigkeit digitaler Weiterbildung, Klinik-Hürden und wie KI die Versorgung menschlicher macht.

AUSGABE #192

Key Account Manager:

Mira Khanna

Geschäftsführung:

Nicole Bitkin, Fredrik Thorsson

Head of Content & Media Production:

Aileen Reese

Redaktion und Grafik:

Aileen Reese, Nadine Wagner, Caroline Strauß, Negin Tayari

Text:

Katja Deutsch, Julia Butz, Thomas Soltau

Coverfoto:

Adobe Firefly, Presse/WTS, Presse, Forschungszentrum Jülich

Distribution & Druck:

Handelsblatt, Oktober 2025

Contentway

Wir erstellen Online- und Printkampagnen mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund.

Die Inhalte des „Partner Content“ und „Hotspot Highlight“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen.

Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an. Contentway und Handelsblatt sind rechtlich getrennte und redaktionell unabhängige Unternehmen.

Herausgegeben von:

Contentway GmbH

Neue Burg 1

DE-20457 Hamburg

Tel.: +49 40 85539750

E-Mail: info@contentway.de Web: www.contentway.de

Folge uns auf Social Media:

WEITERE INHALTE

04. Dr. Paulina Prantl, Fraunhofer IIS

14. Dr. Sylke Piéch, DFKI

16. Prof. Dr. Yasmin Weiß, TH Nürnberg

19. Geschichte der KI

20. Dr. Joachim Lentes, Fraunhofer IAO

CONTENTWAY.DE

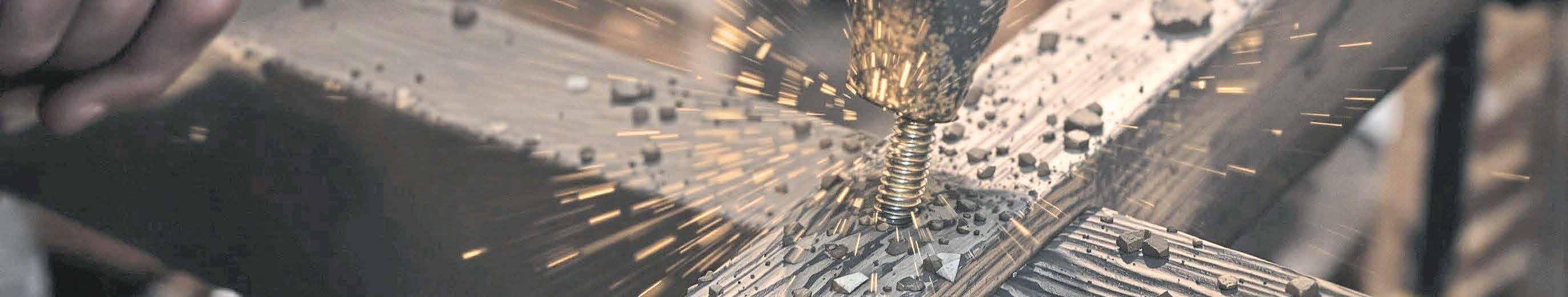

Technik am Puls der Lieferkette Künstliche Intelligenz und Process Mining optimieren nicht nur Effizienz und Transparenz, sondern verknüpfen digitale Innovation direkt mit nachhaltigen Zielen.

EINLEITUNG

Wir stehen nicht am Bahnsteig, wir sind schon unterwegs. Unternehmen können KI bereits heute in Prozesse und Produkte integrieren. Wer wartet, verliert Wahlfreiheit und Tempo.

Foto: 2025 DFKI/Oliver Dietze

Es gibt zwei Wege in die Praxis: Abläufe verschlanken und Produkte veredeln. Letzteres ist für viele Unternehmen der Hebel für Zukunftsfähigkeit. Weltmarktführer können ihre Nischen nur halten, wenn sie ihre Produkte mit lernenden Funktionen ergänzen. Dafür braucht es keine „Wundermodelle“. Ärmel hochkrempeln, vorhandene Modelle, besonders kleinere Open-SourceModelle, die auch aus Europa kommen, z. B. Mistral, nutzen und ins Operative bringen: Das ist der klare Weg.

Dafür müssen Unternehmen eigene Strukturen schaffen. Viele Mittelständler bauen bereits kleine KI-Teams auf, denn die KI-Transformation lässt sich nicht einfach outsourcen. Partner helfen bei der Umsetzung aber die Expertise bleibt im Haus. Am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) arbeiten wir in einem Public-PrivatePartnership-Modell: Der Großteil unse rer Projekte entsteht in Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Das ist Absicht: Die Forschung soll andocken, nicht im Labor liegen bleiben. Die Wissenschaft

und die Wirtschaft müssen sich zusammentun, dadurch profitiert der Standort Deutschland. Digitale Souveränität bedeutet für mich Wahlfreiheit. Europa braucht eigene große Modelle und Infrastruktur. Bis dahin sollten Firmen nicht auf „das europäische Modell“ warten, sondern mit den heute verfügbaren Systemen arbeiten, mit kommerziellen aber auch mit offenen Systemen. Wichtig ist eine Architektur, die Modellwechsel zulässt. Es gibt bereits europäische Alternativen. Entscheidend ist, wechseln zu können, statt abzuwarten. Infrastruktur ist der zweite Schlüssel. Wenn wir Rechenzentren und „AIGigafactories“ planen, müssen Mittelstand und Verwaltung von Beginn an mit einbezogen werden. Ein niederschwelliger Zugang ist entscheidend. Öffentliche Unterstützung gehört deshalb ins Konzept: Jedoch nicht als Gießkanne, sondern als Zugangsbeschleuniger. Regulierungen wie der AI Act schaffen den notwendigen Rahmen. Entscheidend ist, diesen am Anfang agil auszulegen: Sandboxen nutzen, Erfahrungen sammeln und nachschärfen, wo echte Probleme auftreten. Bürokratie darf nicht zum Selbstzweck werden. Bei der KI-Einführung ist KI-Regulierung selten der Hauptblocker, es mangelt eher an Geschwindigkeit und klaren Andockpunkten.

CONTENTWAY.DE

KI gegen Krebs

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) kann weitreichende Erfolge vorweisen. Beispielhaft: KI-unterstützte Operationen und Diagnostik.

Antonio Krüger, CEO Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) & Professor für Computer Science an der Universität des Saarlandes

ist, was verlässlich in Prozesse und Produkte überführt wird und dabei hilft, die Fähigkeiten der Teams zu erweitern. Produktentwickler benötigen Kenntnisse im Umgang mit KI-Werkzeugen. Nur, wer das eigene Produkt wirklich versteht, kann KI sinnvoll integrieren. Um ein grundlegendes Verständnis dafür zu entwickeln, muss KI in Schule, Ausbildung und Studium vermittelt werden, als Werkzeug und als Lerngegenstand. Wir brauchen Grundwissen über die Funktionsweise, die Grenzen und den verantwortlichen Einsatz von KI. Übrigens ist es für kein Land möglich, die nötige Skalierung allein zu bewerkstelligen: Wir benötigen Koordination, klare Prioritäten und starke Achsen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit bietet sich an,

19./20. November

im Kurfürstlichen Schloss in Mainz

Das Event, das Menschen und Daten verbindet!

Veranstalter:

Jetzt anmelden und Ticket sichern!

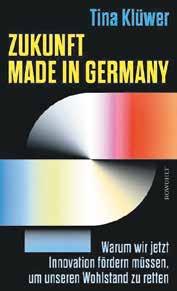

„Deutschland wird global nur dann mithalten, wenn es endlich so radikal im Vermarkten wie im Erfinden denkt.“

problem. Zu viele Silos zwischen Forschung, Wirtschaft und Regulierung verhindern das Zusammenspiel. Ideen versanden, weil Übersetzer fehlen, die Innovationen in Geschäftsmodelle und Märkte überführen. Und weil Wagniskapital und echte Wachstumsbereitschaft nach wie vor rar sind.

AI als Brennglas für Deutschlands Skalierungsschwäche

Während Deutschland bei Wachstumsfinanzierung, Cloud-Nutzung und KI-Diffusion stockt –nur rund 45 Prozent der Unternehmen nutzen Cloud, gerade einmal 13,5 Prozent setzen KI ein – treiben USA und China die Skalierung konsequent voran.

USA: Customer-First-Mentalität, hohe Cloud-Reife und der Staat als „First Customer“ sorgen dafür, dass Prototypen rasch in Produktion gehen.

China: verzeichnet die stärksten GenAI-Nutzungszuwächse, beschleunigt mit standardisierten Workflows und massiver Industriepolitik die Verbreitung neuer Technologien.

tengründen auf On-Premise-Lösungen –langsam, teuer, innovationsfeindlich. Das Ergebnis: Innovationen bleiben in der Warteschleife.

Von Projekten zu Produkten –Führungskräfte müssen vorangehen Deutschland braucht den Wechsel vom Projekt- zum Produktdenken. AI darf kein Insellabor bleiben, sondern muss industrialisiert werden –mit MLOps, Wiederverwendungsplattformen und souveräner Cloud.

Outcome statt Aufwand: Unternehmen müssen Ergebnisse liefern, keine Stundenzettel. Beschaffung sollte an messbaren Outcomes ausgerichtet sein.

Mindset & Verantwortung: Firmen brauchen klare Go-Live-Quoten und P&L-Verantwortung für AI-Lösungen. Risiko wird mit Standards gemanagt – nicht durch Vermeidung blockiert.

BizTech-Squads als Standard: Gemischte Teams aus AI-Engineers, Product Ownern und Branchenexperten bringen Innovation in die Skalierung.

FRÉDÉRIC MUNCH

CEO Sopra Steria GER & AT

AI-Lösungen aktiv nachzufragen. Adoption entsteht durch Skills, Transparenz und Kennzeichnung.

Politik als Enabler: Ein starkes Digitalministerium kann mit mittelstandstauglicher Infrastruktur, moderner Beschaffung und einem öffentlichen KPI-Board Tempo geben. Aber: Die Verantwortung liegt zuerst bei uns Unternehmen – nicht in Berlin oder Brüssel.

Europa wird nicht an Ideen scheitern, sondern an Konsequenz.

Wenn wir die Skalierungslücke schließen wollen, brauchen wir weniger Leuchttürme und mehr „AI als Produkt“.

Meine Erwartung:

In 100 Tagen zählen Go-Lives statt PowerPoints.

In 12 Monaten skaliert mindestens ein AIProdukt pro Kernbereich.

In zwei Jahren ist Ergebnisverantwortung für AI so selbstverständlich wie Budgetverantwortung.

Das ist machbar. Und es ist überfällig.

Die Logistikbranche steht vor einem Umbruch. Künstliche Intelligenz kann Prozesse beschleunigen, Kosten senken und Klimaeffekte messbar machen. Wie realistisch ist der breite Einsatz – und welche ersten Schritte lohnen sich für Unternehmen? Darüber spricht Dr. Paulina Prantl, Expertin im Bereich Supply Chain Services des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Schaltungen IIS.

Text: Thomas Soltau Foto: Fraunhofer IIS/Paul Pulkert, Homa Appliances/unsplash

Wo hebt KI heute den größten Nutzen entlang der Wertschöpfungskette?

Eine pauschale Antwort gibt es nicht, denn der Nutzen hängt stark von den Prozessen im Unternehmen ab. Es lassen sich drei Dimensionen unterscheiden. Ökonomisch ermöglicht KI schnellere Abläufe, die Identifikation von Engpässen, effizientere Planung und flexiblere Personaleinsätze. Ökologisch können Energieverbrauch in Lagern und Transportemissionen reduziert werden. Sozial bedeutet KI oft Entlastung und Unterstützung im Alltag.

Dr. Paulina Prantl, Abteilungsleitung „Analytics“, Fraunhofer IIS

Was bremst den breiten Einsatz – und wie löst man es pragmatisch?

Vor allem fehlt Wissen im Umgang mit KI. Hinzu kommen rechtliche Unklarheiten, unzureichende Datengrundlage, inkompatible Systeme, Kosten und Angst vor Arbeitsplatzverlust. Wichtig ist, mit einer klaren Strategie und realistischen Use Cases zu beginnen. Dafür führen wir in der Regel Workshops samt Roadmap und realistischem ROI-Zielbild durch. Jedes Unternehmen tickt anders, deshalb braucht es individuelle Ansätze.

Wie geht man mit lückenhaften Daten um?

Wir setzen auf Data-Centric-Methoden wie gezielte Aufbereitung, Augmentierung oder synthetische Daten.

Kann generative KI operative Entscheidungen unterstützen, ohne zur Blackbox zu werden? Ja, etwa über Retrieval Augmented Ge -

neration, das Antworten mit ge prüften Quellen verknüpft. Explain ableAI-Methoden wie Visualisierungen machen Ergebnisse nachvollziehbar. Aber: Halluzinationen sind möglich. Mitarbeitende müssen geschult werden, Ergebnisse kritisch einzuordnen.

Wie gelingt der Schritt vom Pilotprojekt zum Rollout –auch im Kontext EU-AI-Act?

Im Rollout sind Betriebskonzepte, Zugriffsrechte, Governance und Risikoanalysen entscheidend. In der Logistik gelten nach EU-AI-Act die meisten Use Cases,

AKQUINET – Partner Content

die nicht mit generativer KI arbeiten, als Low Risk, bei breiter Automatisierung steigen jedoch die Anforderungen an Dokumentationspflichten.

Welche Quick Wins empfehlen

Sie dem Mittelstand mit klarem ROI und CO2-Effekt?

Der erste Gewinn ist Entscheidungsfähigkeit: Datenlage prüfen und eine Use-Case-Roadmap erstellen. Operativ bieten sich – je nach Ausgangslage – Routen- und Dispositionsoptimierung an; CO2- und Zeiteffekte sind möglich.

Wer KI sicher und mit Mehrwert nutzen will, muss sie zuerst verstehen.

KI wird aktuell als Antwort auf so ziemlich alles präsentiert: Schnelle Umsatzsteigerung? Mit KI. Effektives Recruiting? Mit KI. Passgenaue Kundenansprache? Mit KI. Doch wenn Unternehmen anfangen, wirklich Antworten mit KI zu suchen, stoßen sie auf Herausforderungen, ob in der Technologie oder der Organisation.

Herr Wuest, Sie begleiten Industrieunternehmen, aber auch Hafen-Terminals und Krankenhäuser bei der Digitalisierung und KIProjekten. Welcher Bereich wird nach Ihrer Einschätzung als erster radikal durch KI verändert? Alle Bereiche werden durch die KI umfassend verändert, meist eher als Evolution. Wer in der mittelständischen Industrie bestehen will, kann auf KIMethoden zur Produktivitätssteigerung und effizienten Verwaltung seines Unternehmens nicht mehr verzichten. Man

denke nur an Instandhaltung, Qualitätskontrolle oder auch KI in Vertrieb und Aftersales. Wir selbst ergänzen gerade auch viele unserer Angebote um KI-Optionen, wie zum Beispiel Agenten zur Datenmigration.

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für den KI-Einsatz. Wie können Unternehmen den richtigen Weg finden?

In unseren KI-Schulungen merke ich immer wieder, dass viele zu Beginn „erschlagen“ sind. Wo soll ich anfangen? Was ist richtig, was falsch? Und wo sind eigentlich die Grenzen von KI? Ich versuche hier immer, zuerst so etwas wie einen KI-Wegweiser zu vermitteln. Das ist ein Basiswissen, wie KI jenseits einer bestimmten Anwendung oder eines Szenarios funktioniert, was sie kann und was zu beachten ist. Mit diesem Wegweiser kann ich erkennen, wo Potenziale zu heben sind und so die eigene KI-Strategie bauen.

Wie weit sind die Unternehmen auf ihrem eigenen KI-Weg?

Der IT-Dienstleister AKQUINET berät zum KI-Einstieg und bietet als Basis für die KI sicheres Colocation für IT-Infrastrukturen aus seinen Rechenzentren. https://akqui.net/ki

Viele Unternehmen haben in Testprojekten ihre ersten Erfahrungen gemacht. Oft stockt die Umsetzung aber wegen schwer anzubindender Systeme oder unzureichender Datenqualität. Und natürlich sind auch Datensouveränität und hier konkret die Datensicherheit ein Hindernis.

Wie können Unternehmen KI sicher und dennoch produktiv nutzen? Fast alle Unternehmen haben Standardlösungen wie von SAP oder Microsoft im Haus. Es liegt nahe, deren für bestimmte Nutzungen bereits trainierte KI-Angebote anzuschauen und zu testen. Das gilt auch für Open-Source-Lösungen. Entscheidend ist aber immer, auf welche Daten die KI zugreifen darf und wie die Ergebnisse geschützt bleiben. Man muss der KI also individuelle Grenzen setzen. Wir beraten und unterstützen bei der Implementierung von KI-Lösungen. Über unsere Rechenzentren bieten wir auch den Betrieb der IT-Infrastrukturen für die KI an, ob in der Public oder Private Cloud oder on Prem.

Entscheidend ist, auf welche Daten die KI zugreifen darf und wie die Ergebnisse geschützt bleiben.

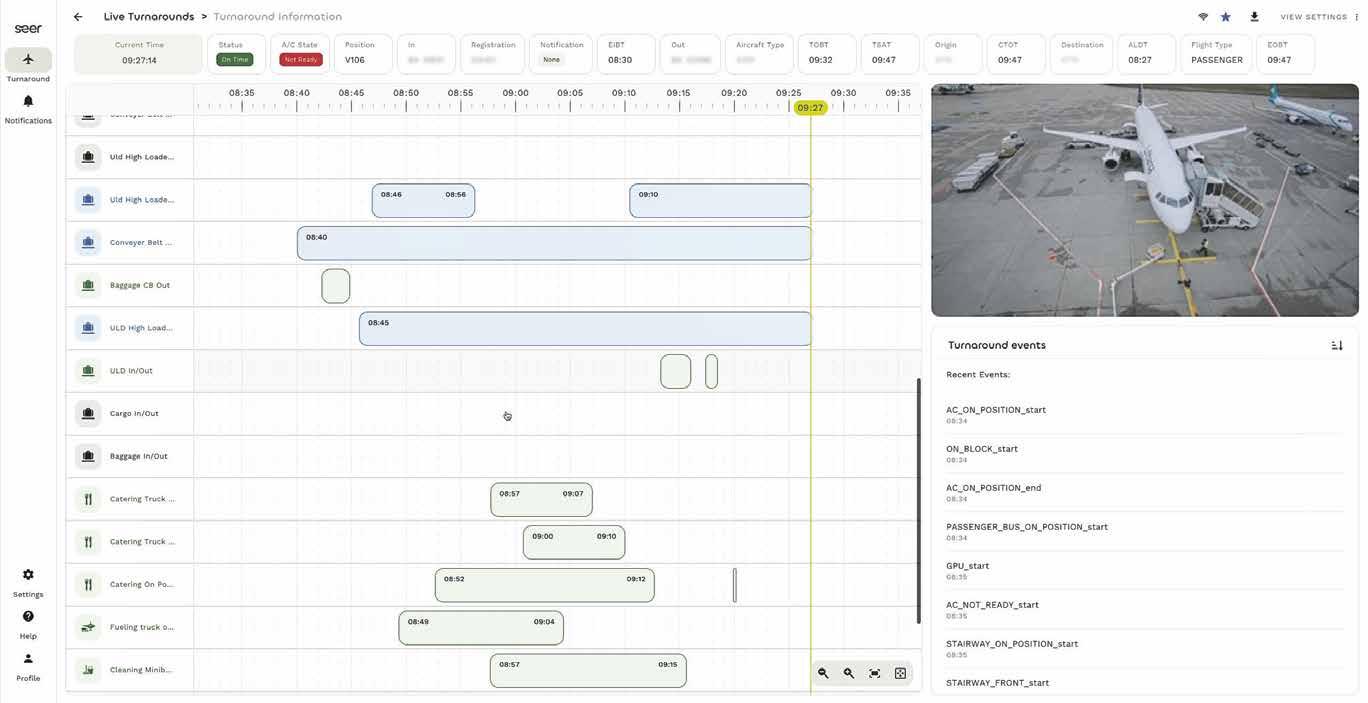

Vom Klemmbrett zur KI: Wie die Luftfahrtindustrie ihre Abläufe neu erfindet.

Flughäfen sind Hochleistungsmaschinen – und der Turnaround ist ihr Herzschlag: Im kurzen Zeitfenster zwischen der Landung eines Flugzeugs und dem Abflug zum nächsten Ziel müssen eine Vielzahl von Aufgaben wie das Ein- und Aussteigen der Passagiere, das Be- und Entladen von Gepäck, die Reinigung, das Betanken sowie Sicherheitschecks perfekt ineinandergreifen. Viele Prozessschritte, die zwar z. T. auch digital ablaufen, hängen weiterhin vom menschlichen Input ab. Vergessene Rückmeldungen sind alltäglich, Informationen werden geschönt, und die tatsächliche Lage erfährt man oft erst am Telefon. Das ist keine Basis für ein wirksames Steering, sondern ein Nährboden für Verzögerungen, die erhebliche Kosten nach sich ziehen und zudem zu Anschlussproblemen und Kettenreaktionen bei anderen Flügen führen. Hier setzt der Bedarf an innovativen KI-Lösungen an: Mit intelligenten Systemen, die die komplexen Abläufe am Boden nicht nur in Echtzeit überwachen, sondern auch vorausschauend steuern können.

Im Gespräch mit Christian Ritter, Head of Product und Manuel van Esch, Geschäftsführer bei zeroG. Die Tochtergesellschaft der Lufthansa Systems entwickelt datengetriebene, KI- und maschinelle Lernlösungen in der Luftfahrt, die Airlines Wettbewerbsvorteile bringen, Kosten senken und Prozesse optimieren.

KI bedeutet mehr als Kostensenkung. Ihr eigentliches Potenzial liegt darin, völlig neue Abläufe und Prozesse zu schaffen, die den Luftverkehr nachhaltig verändern können.

Herr van Esch, Herr Ritter, wo sehen Sie aktuell den größten Hebel, um die Bodenprozesse am Flughafen besser zu gestalten?

Van Esch: Viele Flughafenprozesse sind noch analog, vorhandene digitale Lösungen oft isoliert und nicht vernetzt. Der entscheidende Hebel liegt in der datengetriebenen Transparenz. Dazu kommt die KI, die Datenströme zusammenführt, Muster bzw. Musterabweichungen erkennt und so den Turnaround proaktiv

steuern kann. Genau darauf baut unser Projekt „seer“ auf, lokal und einzigartig hier in Hessen entwickelt.

Ritter: Die seer Airport Intelligence Suite, die wir als Lösung zusammen mit dem Flughafen Frankfurt und der Lufthansa-Gruppe entwickelt haben, ist eine kamerabasierte ComputerVision-Lösung, die KI nutzt, um Echtzeitdaten voll automatisiert von Flugzeugpositionen zu erfassen und zu analysieren. Jeder Schritt der Flugzeugabfertigung, vom Andocken der Fluggastbrücke bis zur Gepäckverladung und Betankung, wird von Kameras erfasst. Die KI versieht die Abläufe automatisiert mit Zeitstempeln, sodass ein einheitliches transparentes Lagebild aller Bodenprozesse entsteht. Digitale Assistenten ersetzen fehleranfällige Telefonketten, Ausnahmesituationen werden vorhergesagt und die Prozesssicherheit wird maßgeblich erhöht. Am Flughafen Frankfurt haben wir seer erfolgreich eingeführt und erwarten eine Einsparung von bis zu fünf Minuten pro Turnaround. Durch seer sind Flughäfen der Zukunft nicht mehr auf reaktive Lösungen angewiesen, sondern können operative Herausforderungen proaktiv behandeln und abmindern. Unsere Technologie erlaubt es, dass diese für jeden Flughafen, der seinen Turnaround-Prozess filmen kann – selbst unter suboptimalen Bedingungen, wie niedrig stehende Sonne, Nebel, Vereisungen, Schneefall und Starkregen, funktioniert.

Welche weiteren KI-Initiativen treiben Sie bei zeroG voran, um den Luftverkehr zukunftsfähiger zu machen?

Ritter: Neben Computer-Vision gibt es bei uns weitere Projekte, die sich mit dem Einsatz von KI in der Luftfahrt beschäftigen, wie im Ressourcenma-

nagement oder in der Netzwerkplanung zur besseren Auslastung der Flotte. Über moderne Technologien, wie Reinforcement-Learning-Modelle, schaffen wir Lösungen, um beispielsweise Bodenfahrzeuge, Crews oder Gate-Zuweisungen effizienter zu disponieren.

Van Esch: Heute arbeiten wir mit Observing AI, die Daten sammelt sowie Generative AI, die nicht nur beobachtet, sondern aus diesen Datenergebnissen neues Wissen zu schafft. Aktuell entwickeln wir eine Agentic AI System Intelligence, die den Menschen als Sparring-Partner unterstützt: Sie spielt

Szenarien durch, bewertet Handlungsoptionen und setzt im Rahmen klarer Leitplanken eigenständig Entscheidungen um. Der Mensch behält jederzeit die Kontrolle – er kann eingreifen, Aufgaben delegieren oder bei komplexen Fällen gezielt Feedback geben. Mir ist wichtig zu betonen: KI bedeutet mehr als Kostensenkung. Ihr eigentliches Potenzial liegt darin, völlig neue Abläufe und Prozesse zu schaffen, die den Luftverkehr nachhaltig verändern können. Investitionen sollten daher nicht nur am ROI gemessen, sondern als langfristiger Gewinn für Kunden und Mitarbeitende verstanden werden.

Mit ihren branchenführenden Fähigkeiten, Methoden und Prozessen konzentriert sich zeroG auf die individuellen Bedürfnisse von Fluggesellschaften, unabhängig davon, wo sich das Unternehmen auf dem Weg zu einem datengesteuerten Ansatz befindet. www.zerog.aero

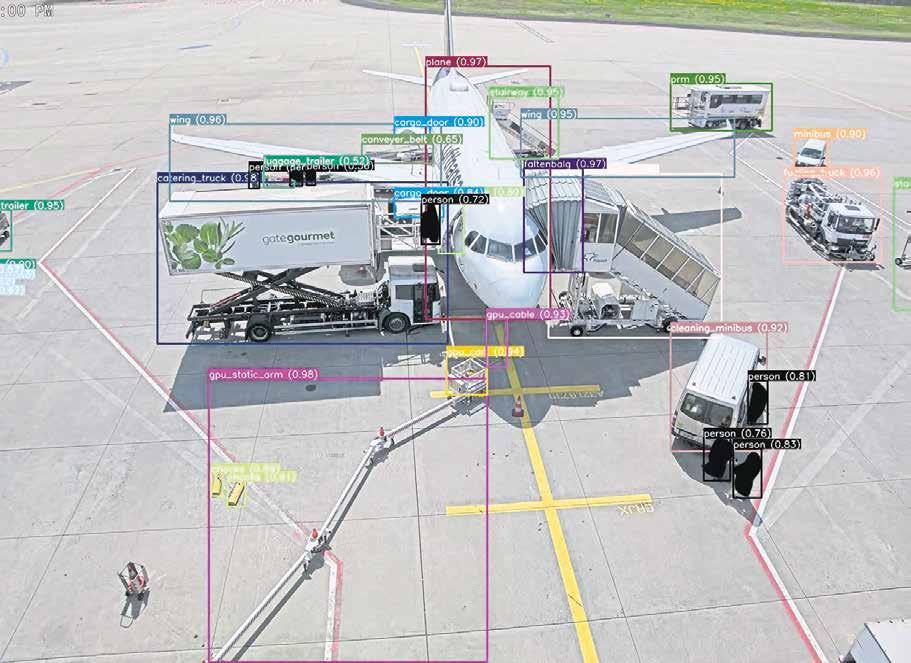

Vom Verwalter zum Gestalter: KI schafft neue Freiräume für strategische Wertschöpfung und individuelle Beratung.

Text: Julia Butz Foto: Sora Shimazaki/pexels

Immer komplexere Regulierungen erfordern höchste Präzision, während gleichzeitig erfahrene Steuer- und Finanzfachkräfte nach und nach in den Ruhestand gehen. Zwar rückt junger Nachwuchs nach, doch die Zahl reicht nicht aus, um den steigenden Bedarf zu decken. Diese Entwicklung stellt Steuer- und Finanzkanzleien vor große Herausforderungen: Einerseits müssen sie mit weniger Arbeitskraft steigenden Anforderungen gerecht werden, andererseits droht, wertvolles Erfahrungswissen verloren zu gehen.

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz beginnt genau dort, wo repetitive und fehleranfällige Aufgaben anfallen. Indem diese Aufgaben automatisiert werden, bleibt Steuer- und Finanzexperten mehr Zeit für die Betreuung der Mandanten und die aktive Mitgestaltung von Zukunftsthemen – und der Beruf selbst gewinnt an Attraktivität: KI ermöglicht

ihnen, sich auf komplexe Fragestellungen zu konzentrieren und innovativ zu agieren; Arbeitsinhalte werden abwechslungsreicher, anspruchsvoller und sinnstiftender. Wer im Job weniger mit monotoner Datenerfassung und mehr mit strategischen Fragestellungen befasst ist, erlebt das Berufsfeld attraktiver und spannender.

Mit dem Ausscheiden erfahrener Fachkräfte droht zudem häufig der Verlust von Erfahrungswerten, die in keiner Datenbank stehen. Künstliche Intelligenz setzt genau hier an. Denn neben der Übernahme zeitaufwendiger Routinearbeiten, liegt ein wesentlicher Vorteil der KI in der Fähigkeit, wertvolles Fachwissen digital zu konservieren und verfügbar zu machen. Informationen, Prozesse und Best Practices werden zentral dokumentiert und ausgewertet, sodass sie nicht allein an einzelne Personen gebunden sind. KI-Systeme, die Workflows, Fälle und Entscheidungen dokumentieren und zugänglich machen, dienen als digitales Gedächtnis. Dadurch reduzieren sich Wissenslücken bei Personalwechseln und die Einarbeitung jüngerer Kollegen wird effizienter. Kanzleien können ihre Expertise langfristig sichern und unabhängig von individuellen Laufbahnen weiterentwickeln

– ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in Zeiten des Fachkräftemangels.

Trotz der Chancen bleiben Fragen offen: Wie transparent und nachvollziehbar sind die Entscheidungen, die KI-Systeme treffen? Woher stammen die Informationen, mit denen die KI ‚gefüttert‘ wurde, auf welche Quellen bezieht sie sich? Was für die generelle Nutzung für private Zwecke gilt, ist für den Finanz- und Steuerbereich für Vertrauen und Compliance entscheidend: Unternehmen, Berater und Behörden müssen sicherstellen, dass KI-gestützte Prozesse überprüfbar bleiben und Datenschutzrichtlinien konsequent eingehalten werden. Wie in vielen anderen Branchen und Tätigkeiten gilt: KI wird auch die Finanz- und Steuerbranche nicht ersetzen, aber sie wird sie grundlegend verändern. Effizienzsteigerung und Fehlerreduktion

gehören zu den sichtbarsten Vorteilen. Noch entscheidender ist jedoch, dass Fachkräfte durch KI unterstützt werden und mehr Zeit für strategische Beratung und komplexe Fälle haben. Damit wandelt sich die Rolle des Steuerberaters wie auch des Finanzexperten – weg vom reinen Verwalter, hin zum Gestalter.

Fakten

75 Prozent der Steuerkanzleien und bis zu 95 Prozent der Großkanzleien setzen KI-Tools bereits ein, vor allem zur Automatisierung von Routineaufgaben und Prozessoptimierung. 94 Prozent der Kanzleien sehen Digitalisierung und KI als Top-Management-Aufgabe.

Quelle: Lünendonk-Studie 2025 „Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung in Deutschland“ (August 2025)

- ADVERTORIAL

Einfach, sicher, aus Deutschland.

Einfach:

Lege mit Krypto los – ganz ohne technische Hürden und mit dem Demo-Modus zum Ausprobieren.

Sicher: Sicherheit »made in Germany« mit allen Lizenzen, ISO-Zertifizierung und mehrstufigem Sicherheitskonzept.

Zuverlässig: BISON ist powered by Boerse Stuttgart Group mit mehr als 160 Jahren Erfahrung und Expertise.

Jetzt kostenlos anmelden:

Generative KI eröffnet vielfältige Anwendungsszenarien für Analyse, Automatisierung und Beratung im Steuerbereich.

Die Ära von ‚Wissen ist Macht‘ neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz (KI) erschließt das Know-how einzelner Mitarbeitenden, macht es unternehmensweit verfügbar und ermöglicht eine intelligente Nutzung. Angesichts Fachkräftemangel und Generationenwechsel ist das von unschätzbarem Wert – für Steuerberater ebenso wie für Mandanten. Denn beide Seiten profitieren von der neuen Transparenz und Effizienz: Mandanten erhalten schneller und gezielter Antworten auf ihre individuellen Fragen, während Steuerberater mehr Zeit für persönliche Beratung gewinnen.

Unser digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet.

Die Steuerberatungsbranche steht angesichts dieser Entwicklung vor einem grundlegenden Wandel: Generative KI revolutioniert das klassische Berufsbild und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für die Beratungspraxis. Neben der Automatisierung von fachlichen Routinetätigkeiten, Buchungsvorgängen oder der Belegerfassung, lassen sich durch KI heute auch wissensbasierte und spezialisierte Fragestellungen erledigen.

So verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeit im Steuersektor zunehmend von standardisierten Prozessen hin zu individueller und strategischer Beratung – unterstützt durch neue intelligente Tools. Selbst komplexe Auswertungen werden durch KI-gestützte Datenanalysen effizienter und damit auch für kleinere Mandate wirtschaftlich tragbar.

Entscheidend für den Erfolg aber ist eine zukunftsfähige KI-Strategie und der Aufbau einer leistungsfähigen KI-Infrastruktur, die in eine geschützte, datenschutzkonforme Umgebung eingebettet ist. „Die Implementierung von KI-Assistenzsystemen in Steuerund Finanzabteilungen bietet ein enormes Potenzial zur Steigerung von Produktivität und Qualität“, sagt Michel Braun, Chief AI Officer beim internationalen Steuerberatungsunternehmen WTS, der gemeinsam mit Stefan Groß einer der beiden Geschäftsführer des 2023 gegründeten Joint Ventures WTS PSP AI GmbH ist. Das Joint Venture betreibt unter der Ägide von WTS Tax AG und PSP München die webbasierte Plattform plAIground, über die sich verschiedene KI-Tools und -Assistenzsystemen direkt ansteuern lassen.

Unter der Botschaft MEET YOUR NEW COWORKERS bringt der plAIground „generative KI praxisnah in den Steuersektor – als intelligenten und sicheren täglichen Helfer, der speziell für die Nutzung sensibler Daten ausgerichtet ist“, erläutert Stefan Groß.

Tax-Chatbots beantworten steuerliche Fragestellungen, KI-Agenten übernehmen die Dokumentenanalyse, -zusammenfassung und -übersetzung von Texten, Websites oder Richtlinien. Durchdacht ist auch der Prompting Assistent, der bei der Interaktion mit dem plAIground unterstützt. „Nur wer richtig fragt, bekommt auch die Antworten, die er für ein valides steuerliches Ergebnis braucht. Unser digitaler Assistent gibt Vorschläge für die Erstellung effektiver Prompts oder stellt gezielte Rückfragen, bevor er antwortet“, sagt Michel Braun. Kombiniert ist der plAIground mit qualitätsgesichertem Expertenwissen und steuerlichem Content aus dem Otto Schmidt Verlag – Fachquellen, mit der Nutzung der Taxy.io-KI, zukünftig Quellen vom NWB Verlag und von der Tax Academy von Prof. Dr. Kessler, auf die Steuerberater klassischerweise in ihrer täglichen Arbeit zurückgreifen.

Ein weiteres zentrales Element ist die Aus- und Weiterbildung: „Nur wer versteht, was mit KI möglich ist, kann sie auch erfolgreich nutzen“, so Michel Braun. Mit dem AI Campus hat WTS PSP AI GmbH ein spezielles Ausbildungskonzept entwickelt, das praxisnah vermittelt, wie KI im Steuerbereich eingesetzt werden kann.

WTS, als größte Steuerberatung nach den Big 4, verfolgt das Ziel, ihren Mandanten ein ganzheitliches AI Ecosystem bereitzustellen. Neben dem plAIground umfasst dieses weitere Bausteine, die gezielt auf die Anforderungen im Steuerbereich zugeschnitten sind. „Es gibt zahlreiche KI-Methoden, die sich für steuerliche Aufgaben eignen. Für jede Aufgabe muss geprüft werden, welche Technologie den größten Mehrwert bietet. Wer intelligente Lösungen einsetzen möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament“, erklärt Michel Braun.

Um den individuellen KI-Bedarf zu ermitteln und Mandanten AI Ready zu machen, bietet WTS sogenannte Discovery Workshops an. Darauf aufbauend unterstützt WTS bei der Umsetzung konkreter Anwendungsfälle – vom Proof of Concept bis zum fertigen Produkt.

Wer intelligente Lösungen einsetzen möchte, braucht dafür strategische Planung und ein solides Fundament.

Mit einem Testament oder Erbvertrag legen Sie nicht nur fest, dass Ihr Letzter Wille umgesetzt wird. Durch steuerliche Vorteile bewirken Sie zudem über den Tod hinaus Gutes.

Mit Gedanken über den eigenen Tod setzt sich vermutlich niemand gern auseinander. Und doch ist es wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen.

Mit einer Letztwilligen Verfügung unliebsame Folgen vermeiden

Wer kein Testament schreibt, läuft Gefahr, dass Personen erben, denen man eigentlich nichts hinterlassen möchte. Denn ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge – und diese ist oft nicht jedem klar. Dann erben die nächsten Angehörigen, meist Ehepartner und eventuell Kinder, und danach Eltern und Geschwister. In einer nicht-ehelichen Partnerschaft sind dagegen weder Partnerin noch Partner erbberechtigt. Gibt es gar keine Angehörigen, fällt das gesamte Erbe an den Staat.

Wer sich langsam dem Ruhestand nähert, sollte eine juristisch wasserdichte Nachfolge planen, denn bei einer Unternehmensvererbung ist eine frühzeitige und klare Planung entscheidend. Zunächst sollte unbedingt ein Testament oder Erbvertrag erstellt werden, da sonst die gesetzliche Erbfolge greift und eine Erbengemeinschaft entsteht, was häufig zu Konflikten führt.

Um die Kontinuität des Unternehmens zu sichern und steuerliche Vorteile optimal zu nutzen, empfiehlt es sich, die Nachfolgeplanung frühzeitig – am besten mehrere Jahre im Voraus – gemeinsam mit Notar, Steuerberater und gegebenenfalls durch Anpassung des Gesellschaftsvertrags vorzubereiten.

Mit steuerlichen Vorteilen doppelt punkten

Möchte man sicher gehen, dass sein Herzensprojekt auch zukünftig finanziert wird, kann man unterschiedliche Wege wählen. Wer zum Beispiel sein Vermächtnis einer gemeinnützigen Organisation wie der Christoffel-Blindenmission (CBM) hinterlässt, punktet doppelt. Zum einen sind gemeinnützige Organisationen von der Erbschaftssteuer befreit. Zum anderen bewirkt das Vermächtnis über das eigene Leben hinaus Gutes: Es verhilft Menschen mit Behinderungen z. B. in Afrika zu einer besseren Zukunft. Bereits

seit mehr als 115 Jahren sorgt die CBM gemeinsam mit ihren lokalen Partnern dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Beispielsweise erhalten blinde und sehbehinderte Menschen eine lebensverändernde Augenoperation, Kindern wird der Schulbesuch ermöglicht, und es können dringend benötigte Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden.

Stiften, Gutes tun und steuerlich entlasten Wer stifterisch aktiv wird – etwa über die CBM Stiftung – kann seine Werte langfristig weitergeben und gleichzeitig Erbinnen und Erben steuerlich entlasten.

Mit der CBM Stiftung bietet die CBM vielfältige Möglichkeiten für stifterisches Engagement. Für Erblasserinnen und Erblasser bedeutet das: Sie können ihr Vermächtnis individuell gestalten – etwa durch Zustiftungen, einen Stiftungsfonds oder eine eigene Stiftung unter dem Dach der CBM Stiftung. Für Erbinnen und Erben bietet stifterisches Engagement über die CBM Stiftung die Chance, Erbschaftssteuer zu vermeiden und gleichzeitig sinnstiftend zu handeln.

Vererben, stiften, Gutes tun

Haben Sie Fragen zu Vermächtnissen und Stiftungen?

Sprechen Sie uns gern an.

Alexander Lauber

Telefon: (06251) 131-145

E-Mail: legate@cbm.de

Alexander Mink

Telefon: (06251) 131-333

E-Mail: info@cbm-stiftung.de

Mehr Infos unter www.cbm.de/vererbenstiften oder den QR-Code scannen

Global Business Services wandeln sich vom Kostenblock zum Taktgeber. KI-Agenten übernehmen Routinen, schaffen Transparenz in Echtzeit und geben CFOs neue Handlungsfreiheit.

2025 steht die Finanzorganisation am Wendepunkt. Global Business Services (GBS) sind längst nicht mehr nur Kostensenker. Sie entwickeln sich zu einem strategischen Motor, der Geschwindigkeit, Datenqualität und Compliance zugleich liefert. Der Hebel dafür sind KI-Agenten. Sie arbeiten wie digitale Kolleginnen und Kollegen, die Standardaufgaben eigenständig erledigen und jede Entscheidung protokollieren. CFOs gewinnen so einen ganz neuen Blick: Statt nachlaufender Reports erhalten sie laufende Empfehlungen, die Risiken früher sichtbar machen und Liquidität planbarer gestalten. Damit verändert sich die Rolle von Finance grundlegend. Aus einem transaktionalen Backoffice wird ein intelligentes Nervenzentrum, das Märkte, Lieferketten und Cashflows in Echtzeit spiegelt. Doch die Technologie ist nur ein Teil.

Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit, Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen stand.

Ebenso wichtig sind Governance, einheitliche Daten und neue Rollen: vom Supervisor für Agenten über Coaches für Prompting bis zum Product Owner für Prozesse. Wer früh startet, setzt hier Standards – und verschafft sich einen Vorsprung. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von Hypatos, erklärt, wie GBS der Zukunft konkret aussieht. Das Berliner Unternehmen Hypatos entwickelt KI-Agentensysteme für Global Business Services und gilt als Pionier auf diesem Gebiet.

Herr Erxleben, wie sieht GBS der Zukunft aus?

Es entwickelt sich vom Abwickler zum Wertschöpfungspartner. KI-Agenten übernehmen Routinen, Menschen konzentrieren sich auf Szenarien, Forecasting und Working Capital. Standardprozesse laufen Ende zu Ende durch – mit Auditspur, klarer Begründung und sofort nutzbaren Insights. CFOs erleben dadurch etwas Neues: ein Finanzbereich, der nicht reagiert, sondern agiert. Continuous Close rückt näher, Entscheidungen werden schneller und sicherer.

Was bedeutet das konkret für Finance-Prozesse?

Ein Agent liest Rechnungen aus, gleicht Daten ab und bucht direkt. Im Order-to-Cash überwacht er Zahlungen, erstellt Mahnungen und beantwortet Standardanfragen. Im Reporting bereitet er Abgleiche vor und markiert Abweichungen, bevor sie zu Risiken werden. Alles läuft dokumentiert, alles ist nachvollziehbar. Das Team greift nur ein, wenn es wirklich

Hypatos ebnet den Weg in eine Zukunft, in der KI Geschäftsprozesse beschleunigt und Menschen befähigt, fundierte Entscheidungen zu treffen und Innovationen voranzubringen. www.hypatos.ai

zählt. So entsteht ein digitaler Betrieb, der rund um die Uhr läuft – und für CFOs eine Organisation, die jederzeit in Echtzeit steuerbar bleibt.

Wie gelingt konkret der Wandel in Unternehmen?

Es braucht Governance und neue Skills. Ein Center of Excellence definiert Regeln, Policies und Monitoring. Gleichzeitig wachsen neue Rollen: Supervisor für Agenten, Coaches für KI-Erklärbarkeit, Product Owner für Prozesse. Mitarbeitende werden „upgegradet“, lernen, mit Agenten zu interagieren und ihre Ergebnisse zu validieren. Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit, kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen –nach innen wie nach außen.

Welche Plattformstrategie trägt in Zukunft?

Für große Volumina zählen robuste Standardplattformen. Sie bringen Sicherheit, Integration und Skalierbarkeit mit, senken Betriebskosten und halten Prüfungen stand. Ergänzende Eigenentwicklungen sind dort sinnvoll, wo Differenzierung Wettbewerbsvorteile schafft. Wichtig sind offene Schnittstellen zu E-Mail, DMS und ERP, dazu ein Rechtekonzept bis auf Feldebene. Entscheidend ist weniger die Frage Build oder Buy, sondern: Schaffe ich eine Plattform, die End-toEnd denken kann, wie die Lösungen von Hypatos.

Wie startet man messbar schnell? Mit einem klar abgegrenzten Use Case,

Dr. Uli Erxleben, Gründer und Geschäftsführer von Hypatos

Jede Entscheidung trägt eine Begründung für den Audit, kombiniert mit Vier-Augen-Prinzip und Eskalationswegen. So entsteht Vertrauen – nach innen wie nach außen.

typischerweise in Accounts Payable. Prozesse werden modelliert, Arbeitsanweisungen präzisiert und Systeme angebunden. Im User-Acceptance-Test prüfen Fachkräfte Ergebnisse, ergänzen Regeln und schließen Lücken – in vier bis sechs Wochen. Danach folgt Hypercare mit messbaren KPIs für Durchlaufzeit und First-Pass-Yield. Parallel entsteht der Business Case, begleitet von Stakeholdern aus Finance, Einkauf und IT. Nach dem Pilot wird konsequent skaliert – über Länder, Sprachen und Belegarten. Als Visionär mit Weitblick bietet Hypatos Unternehmen eine Plattform, die Routinen zuverlässig automatisiert und den Weg in das GBS der Zukunft ebnet.

GROSSES INTERVIEW

Europa hat zwar keine Big-Tech-Plattformen, aber sehr starke Industrien. Peter Sarlin, führender Experte im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Co-Founder und CEO von AMD SILO AI, ist fest davon überzeugt, dass europäische Unternehmen führend im Bereich der KI werden können – wenn sie jetzt mutig investieren.

Text: Katja Deutsch

Foto: Presse

Peter, unter deiner Führung hat sich SILO AI zu Europas größtem privaten KI-Labor entwickelt, mit über 300 Mitarbeitenden, von denen die meisten promoviert sind. Welches Führungsprinzip hat euch in einem so dynamischen Technologiefeld so stark wachsen lassen?

Für mich kommt gute Führung aus der Wertebasis und der Kultur, die man gemeinsam aufbaut. Die Art, wie ich die SILO-Wertebasis und die SILO-Kultur zusammenfasse, ist – auf verschiedene Weise – ehrgeizig und demütig. Ehrgeiz bedeutet, dass ich anspruchsvoll bin und hohe Ziele setze. Demut bedeutet für mich als Gründer und Unternehmer aber auch, selbst mit anzupacken, Verantwortung zu teilen, die notwendige Arbeit zu leisten und Seite an Seite mit dem Team zu arbeiten.

Überall heißt es, dass KI den Menschen in fast allen Branchen ersetzen könnte. Gleichzeitig betonst du, wie wichtig es ist, den Menschen ins Zentrum zu stellen, wenn man KI baut. Was genau meinst du damit? Ich habe immer an menschenzentrierte KI geglaubt, oder, wie wir es nennen: AI for people. Seit 2007 arbeite ich mit

KI, und seitdem hat sich die Technologie enorm entwickelt. Doch auch, wenn Modelle heute beeindruckende Fähigkeiten haben, sind wir weit entfernt von „Superintelligenz“, die jede Aufgabe wie ein Mensch erledigt. Für mich steht daher die Interaktion zwischen Menschen und Maschinen im Mittelpunkt. Entscheidend ist für mich, wie sie in Produkte integriert wird, sodass sie echten Mehrwert für Menschen schafft, sei es in Autos, Handys, Suchmaschinen oder KI-Assistenten.

Wird KI nicht gerade ihre eigenen Schöpfer zuerst ersetzen?

Meine Antwort ist: Nein. Oder besser gesagt: Ja, aber nein (lacht). KI schafft enormen Wert in kreativen Tätigkeiten, und das sage ich seit vielen Jahren. Generative Technologien erweitern unsere Fähigkeiten, fast wie „Superkräfte“. Natürlich verändert das den Arbeitsmarkt. Wir müssen lernen, diese Werkzeuge klug einzusetzen, doch auch schon vor 25 Jahren mussten wir lernen, mit PCs umzugehen. Ich glaube an flexible Arbeitsmärkte, die sich neuen Technologien anpassen. Aber es ist ein großer Wandel, vor allem in der Frage, wie wir Kreativität lernen und lehren. Junge Menschen wachsen mit KI auf, aber sie brauchen trotzdem die Fähigkeit, Kreativität von Grund auf zu entwickeln.

Wie überbrückst du die Kluft zwischen exzellenter Forschung und marktreifen Produkten?

Sehr gute Frage. Von Anfang an war mir akademische Exzellenz wichtig: Bei SILO haben wir 300 KIWissenschaftler und Ingenieure, aber unser Ziel war immer reale Wirkung. Dafür braucht es Menschen, die nicht nur theoretisch denken, sondern die härtesten Industrieprobleme lösen und KI in Produktion bringen. Forschung

verschiebt Grenzen, aber im Markt gewinnt, wer schnell Produkte liefert, Feedback einholt und sich anpasst.

Was bedeutet „digitale Souveränität“ für dich konkret? Und wie realistisch ist es, dass Europa unabhängig von den USA und China wird? Souveränität heißt für mich, volle Kontrolle und Eigentum über kritische Technologien. Europa hat keine großen Plattformen wie die USA oder China, doch bei KI geht es auch um die Modelle selbst. Wir brauchen offene Modelle, die europäische Werte und (auch kleine!) Sprachen abbilden. Deshalb haben wir in Europa Initiativen wie Poro, Viking, Europa und jetzt Open Euro gestartet. Das ist entscheidend, damit europäische Unternehmen volle Kontrolle über ihre KI haben.

Wie kann KI echten Wert für Wirtschaft und Gesellschaft schaffen? Als Ökonom sehe ich den Wert von KI in Produktivität. Sie steigert Effizienz und damit Wohlstand. Manche bauen die Technologien, andere nutzen fertige Produkte, doch am Ende profitieren die Endnutzer durch Produktivitätsgewinne.

Yuval Noah Harari warnt, dass KI uns in wenigen Jahren dominieren und versklaven könnte. Übertreibt er?

Ich denke, das ist eine philosophisch wichtige Diskussion über Superintelligenz. Aber aktuell sind wir nicht dort. Natürlich birgt KI Risiken, so wie jede Technologie. Deshalb sind klare, bereichsspezifische Regulierungen nötig. Trotzdem glaube ich, dass uns KI mit den richtigen Regeln weitaus mehr hilft als schadet.

Was ist dein persönlicher positiver Ausblick für die nächsten zehn Jahre mit KI?

Ich mache das, weil ich leidenschaftlich an KI interessiert bin, und jetzt sehe ich, wie KI in großem Maßstab die Praxis erreicht. Sprachmodelle sind nur der Anfang, auch in Life Sciences, Automobil, Chemie, Robotik, Gaming, Materialwissenschaften und sogar bei Wettermodellen gibt es enorme Fortschritte. Für Europa liegt hier eine riesige Chance: Wir haben keine Big-Tech-Plattformen, aber starke Industrien, und wenn wir mutig in KI-Infrastrukturen investieren, können wir führend sein. Das ist die positive Vision, die ich sehe.

Sprachmodelle sind nur der Anfang, auch in Life Sciences, Automobil, Chemie, Robotik, Gaming, Materialwissenschaften und sogar bei Wettermodellen gibt es enorme Fortschritte.

Peter Sarlin…

• Langstreckenlauf, wie z. B. ein Halbmarathon auf eigene Faust, ist für ihn am Wochenende ein Vergnügen – wenn es die Zeit erlaubt

• Kauft als Hobby antike Möbel und Kunst

• Bevorzugt Schwarz in seiner Kleidung – und wenn er es mal richtig wild treibt, trägt er Weiß oder Grau

• Ein eigener Spruch fasst ihn gut zusammen: „Arbeit macht mehr Spaß als Spaß. – Work is more fun than fun.“

Künstliche Intelligenz hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Treiber für Innovationen und Effizienz in Unternehmen entwickelt. Durch den Einsatz von KI-Technologien wie maschinellem Lernen, Sprach- und Bilderkennung sowie datenbasierter Unterstützung bei Entscheidungen können Unternehmen Prozesse automatisieren, Entscheidungsfindungen optimieren und neue Geschäftsmodelle entwickeln. Die Potenziale reichen von der Verbesserung der Kundeninteraktion über präzisere Prognosen für die Produktion bis hin zur intelligenten Analyse großer Datenmengen.

Gleichzeitig stehen Unternehmen beim Einsatz von KI vor erheblichen Herausforderungen. Dazu zählen technologische Hürden bei der Integration von KI-Lösungen in bestehende Systeme, die Sicherstellung von Datenqualität und Datenschutz sowie die ethische Verantwortung bei automatisierten Entscheidungen. Die strategische Implementierung von KI erfordert daher eine sorgfältige Planung, die kontinuierliche Schulung der Mitarbeitenden und eine kritische Reflexion über den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einfluss dieser Technologien.

Alan Flower ist Leiter der AI-Labs bei HCLTech. Er leitet die sechs globalen AI & Cloud Native Labs und treibt dort Innovationen sowie strategische Partnerschaften voran. Er unterstützt Unternehmen dabei, mit modernen KI-Lösungen ihre Geschäftsprozesse weiterzuentwickeln und neue Potenziale zu erschließen.

Alan, aus welchen Branchen kommen die Firmen, die bei HCLTech Unterstützung bei ihrer KI-Entwicklung suchen? Was wir derzeit aus der Perspektive unserer weltweit sechs AI-Labs sehen, ist, dass die KI-getriebene Transformation in allen Branchen an Fahrt gewinnt. Besonders dynamisch zeigt sie sich im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Fertigung, bei Konsumgütern sowie bei Banken und Versicherungen. Überraschend schnell haben sogar eher „langsame“ Branchen wie Energie- oder Wasserversorger reagiert. HCLTech hat bereits über 700 KI-Projekte realisiert und mehr als 500 Kunden begleitet. Von dieser Erfahrung können Unternehmen profitieren, die ihre eigene Transformation vorantreiben wollen.

Welche spezifischen Herausforderungen oder Bedürfnisse haben diese? Unternehmen brauchen zunächst eine stimmige Daten- und Cloud-Strategie sowie eine geeignete Infrastruktur. Wir helfen ihnen, die Möglichkeiten von KI konkret zu verstehen und zu bewerten. Viele setzen KI bereits ein und verzeichnen erste Verbesserungen bei Produktivität, Effizienz und Qualität. Führungskräfte haben meist eine

klare Vision. Wir übersetzen diese in eine realisierbare Roadmap mit messbarem ROI.

Wie hilft HCLTech Unternehmen dabei, diese Visionen in konkrete Projekte umzusetzen?

HCLTech verfügt über eine Full-StackKI-Kompetenz – von Halbleitern und Hardware-Engineering über Infrastrukturen und Foundation Models bis hin zu Plattformen, Anwendungen und Beratung. Oft wissen Unternehmen, was sie erreichen möchten, tun sich aber mit der Umsetzung schwer. In unseren Labs zeigen wir konkrete Anwendungsfälle und setzen diese anschließend mit beschleunigtem Solution Engineering um. So lassen sich Ergebnisse, die früher Monate oder Jahre brauchten, heute in wenigen Wochen erzielen.

Wie wichtig sind Open-SourceTechnologien und Standards für nachhaltige KI-Strategien?

Sehr wichtig. Unternehmen erwarten Flexibilität bei der Integration unterschiedlicher Lösungen, und OpenSource-Ansätze erleichtern dies. Wir entwickeln Anwendungen sowohl mit proprietären als auch Open-Source-

Modellen von Anbietern wie OpenAI, AWS, Google und Meta. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf „agentischer KI“, also autonomen Agenten, die mit Mitarbeitenden zusammenarbeiten. Offene Standards wie das Agent-toAgent-Protokoll (A2A) sind entscheidend, damit Lösungen verschiedener Anbieter nahtlos zusammenspielen.

Wie helfen Partnerschaften dabei, Ziele schneller zu erreichen?

Eines habe ich früh in meiner Karriere gelernt: Wer schnell sein will, muss Partnerschaften eingehen. Das gilt besonders im Bereich KI. Dank enger Partnerschaften mit führenden Unternehmen wie Google, NVIDIA oder OpenAI haben wir frühzeitigen Zugang zu neuen Technologien und können diese zügig in Projekten einsetzen. Das verschafft unseren Kunden einen klaren Vorteil. In Kombination mit unserer Erfahrung aus hunderten KI-Projekten setzen wir neue Lösungen schneller und zielgerichteter um.

Welchen Rat würden Sie CEOs geben, die eine KI-Transformation vorantreiben?

KI ist keine reine Technologiefrage, sondern eine Aufgabe für das gesamte

Erfolgreiche CEOs konzentrieren sich auf Prozesse mit dem größten Einfluss auf Umsatz und Wachstum, insbesondere in Vertrieb und Marketing, wo KI die Conversion Rate steigern und Ergebnisse messbar verbessern kann.

Unternehmen. Erfolgreiche CEOs konzentrieren sich auf Prozesse mit dem größten Einfluss auf Umsatz und Wachstum, insbesondere in Vertrieb und Marketing, wo KI die Conversion Rate steigern und Ergebnisse messbar verbessern kann. Gleichzeitig müssen Leitplanken für verantwortungsvolle KI und Datenschutz gesetzt werden. Die Entwicklung beschleunigt sich spürbar. CEOs sollten jetzt handeln und KI zum Kern ihrer Unternehmensstrategie machen.

Supercomputer sind keine Zukunftsvision, sondern längst Realität. Sie helfen beim Entschlüsseln des Klimas, beim Entwickeln neuer Medikamente – und treiben die Künstliche Intelligenz an. Europa baut dafür eine MilliardenInfrastruktur auf.

Die Welt ist voller Daten – und damit auch voller Fragen, die ohne extreme Rechenpower unbeantwortet bleiben. Was passiert im Inneren einer Turbine? Wie entwickelt sich das Klima in den nächsten Jahrzehnten? Warum wirkt ein Medikament genau so und nicht anders? Klassische Rechner stoßen hier an ihre Grenzen. Lange lag die Vormachtstellung bei den USA und in Asien. Europa aber will sich nicht dauerhaft auf fremde Kapazitäten verlassen. Es geht um mehr als Tempo und Rechenrekorde: gefragt sind Präzision, Energieeffizienz und die Fähigkeit, neue Technologien wie Quantencomputer einzubinden. Dahinter steckt auch ein Stück Standortpolitik und digitale Souveränität. Mit dem neuen Exascale-System am Forschungszentrum Jülich ist nun ein Rechner in Betrieb, der all das leisten soll. Prof. Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Centre, erläutert, welche Chancen „JUPITER“ eröffnet.

Europa muss die Basistechnologien selbst bauen und betreiben, um Souveränität und ausreichende Rechenzeit zu sichern.

Herr Professor Lippert, warum braucht Europa eigene Exascale-Rechner?

Ohne eigene Maschinen verlieren wir wissenschaftlich und wirtschaftlich den Anschluss. Rechnen bei Hyperscalern reicht nicht: Es ist teuer, Daten liegen außerhalb der EU-Kontrolle, und in der Wertschöpfungskette fehlt Know-how. Europa muss die Basistechnologien selbst bauen und betreiben, um Souveränität und ausreichende Rechenzeit zu sichern.

Wo sehen Sie den größten Nutzen von JUPITER – in Forschung oder Industrie?

In beiden. Simulation bleibt zentral, KI kommt als datengetriebenes Modellieren hinzu. Davon profitieren Wissenschaft, Unternehmen und öffentliche Verwaltung gleichermaßen – bis hin zum Umgang mit Verordnungen und Publikationen. JUPITER wird als Vorreiter für große Modelle überall Wirkung entfalten; hinderlich sind eher regulatorische Hürden.

Was bringt die modulare Architektur konkret?

Modularität prägt JUPITER auf allen Ebenen. Die Rechenzentren selbst bestehen aus vorgefertigten Containern, die hohe Qualitätsstandards sichern. Innerhalb dieser Einheiten lassen sich Hardware-Komponenten flexibel austauschen, während die Software über klar definierte Schnittstellen verfügt. Auf Systemebene verbindet ein gemeinsames Hochgeschwindigkeitsnetzwerk die Module zu einem einheitlichen Adressraum. So greifen spezialisierte Einheiten nahtlos ineinander und ergänzen sich in ihrer Leistung. Künftig wird sich die Architektur dynamisch je nach Aufgabe konfigurieren lassen –mit der passenden Mischung aus CPU, GPU, Booster oder Cluster. Das macht JUPITER zum Modell eines „Computer Center of the Future“.

Kann JUPITER beim Training großer KI-Modelle den Unterschied machen? Ja. Ein Mixture-of-Experts-Modell mit etwa einer Billion Parametern ist in rund drei Monaten trainierbar. Europäische Ansätze wie die des französischen KI-Start-ups Mistral senken den Trainings-Aufwand deutlich bei gleicher Qualität. JUPITER verfügt über zehntausende eng gekoppelte Prozessoren und kann damit das KITraining zusätzlich beschleunigen.

Luftaufnahme des Jülicher Campus mit Modular Data Centre (ganz links), in dem JUPITER untergebracht ist.

Prof. Thomas Lippert, Direktor des Jülich Supercomputing Centre

Wie passt die Leistung zu Nachhaltigkeit?

JUPITER läuft im Regelbetrieb bei etwa 10 Megawatt – gemessen an der Leistung effizient. Der Strom wird äquivalent grün beschafft. Abwärme wird zum Heizen genutzt; ein Projekt zur Stromerzeugung aus Niedertemperatur-Abwärme läuft. Höhere Kühlmittel-Temperaturen versprechen künftig zusätzliche Effizienzgewinne.

Wie kommen Unternehmen –auch der Mittelstand – an JUPITER? Es gibt ein Industry-Relations-Office und etwa 30 Industrieprojekte. Mit der JUPITER AI-Factory „JAIF“, entstehen Services, um Modelle zu nutzen und zu entwickeln; Ziel sind in ein bis zwei Jahren rund 100 Projekte mit

In der Wirtschaft geht es um eigene Methoden und Produktionsmittel, damit Wertschöpfung in Europa bleibt. Nötig sind klare Ziele und der Wille, Großes zu bündeln, statt Mittel zu verstreuen.

KMU. Der Weg ist teils steinig, weil die Nutzung öffentlicher Maschinen durch Firmen regulatorisch komplex ist – hier soll „JAIF“ die Rampe sein.

Wofür steht JUPITER strategisch? Für Wissenschaft gilt: Komplexe Systeme lassen sich ohne solche Maschinen nicht erforschen; JUPITER macht diese Methodik erst möglich. In der Wirtschaft geht es um eigene Methoden und Produktionsmittel, damit Wertschöpfung in Europa bleibt. Nötig sind klare Ziele und der Wille, Großes zu bündeln, statt Mittel zu verstreuen. Die klare Vision: Souveränität und Innovation.

Blick in einen der insgesamt sieben IT-Räume für Racks des JUPITER-Boosters.

Mit JUPITER ist am Forschungszentrum Jülich der erste europäische Supercomputer der Exascale-Klasse am Start. „Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale Research“, kurz JUPITER, wird als erstes System in Europa eine Rechenleistung von mehr als einer Trillion Rechenoperationen pro Sekunde erreichen. www.fz-juelich.de

Die drei Hauptbarrieren in KI-Projekten

1. Fragmentierter Ansatz

+ Isolierte Pilotprojekte ohne Bezug zur Unternehmensstrategie

+ Generische Modelle ohne klaren Business-Fit

der Unternehmen haben Schwierigkeiten, den Geschäftswert von KI nachzuweisen 49%

2. Lücken in der Umsetzung

Fehlende Integration in bestehende Prozesse und Workflows Fachkräftemangel und Abhängigkeit von Technologieanbietern (Vendor-Lock-in)

Unstrukturierte oder isolierte Datenbestände

der Unternehmen berichten über Reibungen bei Workflows und Integration 43%

3. Hürden bei der Skalierung

+ Ergebnisse sind nicht mit klaren KPIs verknüpft und bleiben schwer messbar

+ Fehlende Governance-Strukturen und einheitliches Operating Model

der Unternehmen vermissen klare Governance und Vertrauensmechanismen ~61%

„Es geht um Intelligenz im Allgemeinen“

Ein aktueller MIT-Bericht zeigt: 95% der Pilotprojekte mit generativer KI scheitern. Auch andere Studien belegen, dass 70-90% aller KI-Initiativen nicht skalieren. Liegt das Problem an der KI selbst –oder daran, wie wir versuchen, sie einzusetzen?

Jede Organisation trägt ungenutzte Intelligenz in sich – in ihren Daten und Dashboards, im Urteilsvermögen der Mitarbeitenden, im über Jahrzehnte gewachsenen Erfahrungswissen und in Prozessen, die den Betrieb am Laufen halten. Diese Intelligenz ist ihr wertvollstes Kapital. Doch sie bleibt oft in Silos eingeschlossen, in starren Workflows vergraben oder geht im operativen Rauschen unter. Die KI-Revolution verspricht Transformation. Aber warum sollte man zerstören, was das Unternehmen einzigartig macht?

Leistung steigern durch gezielte Intelligenznutzung

Der entscheidende Hebel liegt nicht allein in der Technologie, sondern in der Art, wie KI in bestehende Strukturen einge-bettet wird. Erfolgreiche Initiativen verbinden die Intelligenz der Mitarbeitenden („Human Intelligence“), das unternehmensweite Prozesswissen („Enterprise Intelligence“) und die verfügbaren Daten („Data Intelligence“) mit adaptiven KI-Modellen („Artificial Intelligence“).

Statt isolierter Experimente entstehen so Anwendungen, die reale Geschäftsprobleme lösen, Abläufe beschleunigen und Entscheidungen fundierter machen. Ein zentraler Vorteil: Mit einem klar strukturierten Ansatz lassen sich Ergebnisse in Quartalen statt Jahren erzielen.

Organisationen, die diesen Ansatz verfolgen, berichten von rund 20% Produktivitätssteigerung – und das ohne dass dafür die gesamte Betriebsstruktur verändert werden muss.

Jörg Dietmann Co-Founder Nagarro

Es geht nicht nur um künstliche Intelligenz. Es geht um Intelligenz im Allgemeinen.“

Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig – doch ihr echter Unternehmenswert bleibt schwer greifbar. Fast jedes Unternehmen hat inzwischen in Pilotprojekte, Proofs of Concept oder Plattformen investiert. Trotzdem bleiben die Ergebnisse überschaubar: Margen, Wachstum und Anpassungsfähigkeit verändern sich kaum. Man steckt fest, gefangen in der sogenannten Pilotfalle. Die zentrale Erkenntnis? Pilotprojekte bedeuten noch keinen Fortschritt. Denn wirklicher Impact entsteht erst dann, wenn KI gezielt reale Geschäftsprobleme adressiert und Projekte mit klaren Ergebnissen und messbarem ROI verknüpft sind. Am Ende entscheidet sich das KI-Rennen nicht durch Versprechen, sondern durch Umsetzung – vom Piloten zur Produktion, vom Potenzial zur Performance.

Nagarros „Fluidic Intelligence“ Ansatz

Nagarros Konzept der „Fluidic Intelligence“ steht für einen Ansatz, der die Trennung zwischen Menschen, Daten und Entscheidungen auflöst. KI wird dort integriert, wo bisher Informationsflüsse oder Entscheidungsprozesse ins Stocken geraten sind. So können ungenutzte Potenziale freigesetzt und die Leistungsfähigkeit im Unternehmen gezielt verbessert werden.

Anwendungsbeispiele

Automotive & Fertigung

Die manuelle Rechnungserfassung führte zu Fehlern, Verzögerungen und Bruchstellen in Finanz-Workflows. Fluidic Intelligence verknüpfte menschliche Aufsicht, Unternehmensprozesse und Datenerfassung zu einem KI-gestützten System mit SAP-S/4HANA-Integration. Ergebnis: 70% weniger manueller Aufwand, höhere Genauigkeit und Roll-out bei über 20 Kunden.

Einzelhandel & Konsumgüter

Die Planung von Promotions war fragmentiert: zahlreiche Tabellen und Insellösungen erschwerten die Abstimmung zwischen menschlichem Urteil, Unternehmensrichtlinien und Datenanalysen. Mit Fluidic Intelligence konnten diese Informationsflüsse zusammengeführt und ein dynamisches Planungssystem implementiert werden. Ergebnis: 20% geringere Kampagnenkosten und schnellere Marktdurchdringung.

Software & Plattformen

Die manuelle Erstellung von Testfällen band Qualitätssicherungsteams an Skripte, fragmentierte Abläufe und ungenutzte Prozessdaten. Fluidic Intelligence half, diese Engpässe zu beseitigen – durch automatisierte Testgenerierung, selbstlernende Workflows und die Kombination von Mensch und KI. Ergebnis: 30% schnellere Testerstellung, größere Abdeckung und effizientere Abläufe ohne zusätzlichen Personalaufwand.

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine “Fluidic Intelligence”-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.500 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Weitere Informationen unter www.nagarro.com

LEADERSHIP

Dr. Sylke Piéch leitet die Akademie für Leadership, KI und Digitaltransfer und forscht am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Sie erklärt, wie KI Recruiting, Weiterbildung und Arbeit prägt.

Text: Thomas Soltau

Foto: Presse, Mina Rad/unsplash

Frau Dr. Piéch, welche Veränderungen bringt der Einsatz von KI im Recruiting?

KI-Systeme steigern Effizienz: Bewerbungen werden in Sekunden geprüft. Jobtitel und Beschreibungen lassen sich optimieren, sodass sie Talente ansprechen, die fachlich und kulturell passen. Es ist eine ethische Frage, wie stark KI im Recruiting eingesetzt wird. Standardisierte Aufgaben lassen sich entlastend automatisieren, die finale Auswahl sollte jedoch bei Menschen bleiben.

Wie stellen Unternehmen sicher, dass KI fair arbeitet?

Regelmäßige Bias-Tests und Anpassungen sind erforderlich. Unternehmen sollten Muster prüfen, Benachteiligungen erkennen und ausschließen. Wichtig sind ethische Leitlinien, repräsentative Daten, Überprüfung der Algorithmen und Transparenz. Das heißt nachvollziehbare Kriterien, offene Kommunikation und prüfbare Prozesse. Dokumentierte Änderungen und vielfältige Datensätze senken Fehlerrisiken. Menschliche Kontrolle ist unverzichtbar.

Dr. Sylke Piéch,

Senior Research Manager am Educational Technology Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz DFKI

Jobtitel und Beschreibungen lassen sich optimieren, sodass sie Talente ansprechen, die fachlich und kulturell passen.

Welche Kompetenzen zählen in einer KI-geprägten Arbeitswelt?

Neben digitalen Fähigkeiten sind Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit, Problemlösung, kritisches Denken und Kreativität zentral. Dazu kommen

Datenverständnis, datenbasierte Entscheidungsfähigkeit und ein reflektierter Umgang mit KI. Lernbereitschaft, Selbstmanagement und Netzwerkkompetenz helfen, Wissen zu teilen und interdisziplinär zu arbeiten. Kollaboration ist der Schlüssel zur KI-Nutzung.

Was für Chancen eröffnet KI für Weiterbildung?

KI ermöglicht Kompetenzprofile und personalisierte Lernpfade, abgestimmt auf Fähigkeiten und Ziele. Sie unterstützt Evaluation und Erfolgsmessung. Künftig werden KI-gestützte Lernräume wichtig, in denen Lernen und Arbeiten verzahnt sind. Lernpfade passen Tempo und Inhalte an Rolle und Erfahrung an. Kompetenzprofile zeigen Lücken transparent, daraus lassen sich Upskilling und Reskilling planen. Erfolgsmessungen machen Fortschritte sichtbar und unterstützen das Management.

Welche Rolle spielt der EU AI Act im HR-Bereich?

Da KI im Personalwesen als Hochrisiko gilt, sind die Anforderungen hoch. Unternehmen müssen Nachvoll-

ziehbarkeit sichern, Dokumentationspflichten erfüllen, Risiken bewerten und kontinuierlich monitoren. Dazu gehören Nachweise zur Datenqualität, Modellbeschreibungen und Protokolle. Monitoring prüft Wirksamkeit, Fairness und Datenschutz über den Lebenszyklus einer Anwendung.

KI ermöglicht Kompetenzprofile und personalisierte Lernpfade, abgestimmt auf Fähigkeiten und Ziele. Sie unterstützt Evaluation und Erfolgsmessung.

Weiterbildungstipp

Masterkurs „KI & Leadership“ –moderne Führung im KI-Zeitalter, praxisnah zu Leadership, Datenkompetenz und ethischer KI. Weitere Infos: ki-leadership.org

Die 3 Strategien, die jede Führungskraft benötigt, um das Potenzial von Mensch und KI zu entfalten

Künstliche Intelligenz definiert die Arbeitswelt von Grund auf neu. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen Personal, Prozesse und Technologie neu aufstellen.

Laut World Economic Forum werden bis 2030 rund 22 Prozent der heutigen Jobs neu entstehen oder wegfallen; zugleich verlieren rund 40 Prozent der heute geforderten Fähigkeiten an Relevanz. 63 Prozent der Arbeitgeber nennen fehlende Skills als größte Hürde ihrer Transformation. Statische Jobrollen weichen dynamischen Skills, die von der KI in Echtzeit erkannt, abgebildet und verwaltet werden müssen. Unternehmen stehen damit unter Zugzwang: Sie müssen HR als Kernaufgabe verstehen, genauso wie Change Management und Training der Mitarbeitenden im Umgang mit KI. Künstliche Intelligenz gilt als Hebel, weil sie Routineaufgaben automatisieren, Lernprozesse personalisieren und Skills transparent machen kann. Doch ohne Akzeptanz und Befähigung der Mitarbeitenden bleibt das Potenzial der KI ungenutzt. Wie das gelingt, erläutern Thorsten Rusch und Dr. Sebastian Duda von Cornerstone.

HR gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.

Warum ist jetzt der richtige Zeitpunkt, HR mit Künstlicher Intelligenz neu auszurichten? Fachkräftemangel, demografischer Wandel und steigender Produktivitätsdruck treffen zugleich aufeinander. Unternehmen müssen mit denselben Ressourcen mehr Wirkung erzielen. Wer KI jetzt konsequent verankert, verwandelt Druck in Produktivität – wer zögert, verliert Tempo und Talente. Die Technologie ist längst vorhanden, 2025 wird zum Jahr der Umsetzung. Wer abwartet, riskiert Schatten-IT, wenn Mitarbeitende auf private Tools ausweichen.

Welche Rolle hat HR in dieser Transformation? HR wird zum Architekten der Produktivität. Es treibt das notwendige Change Management in den Köpfen der Mitarbeitenden, schafft Transparenz über Skills und befähigt Mitarbeitende mit relevanten Skills, um die Transformation zu meistern. An die Stelle von starren

Unternehmen auf der ganzen Welt stehen vor zwei dringenden Herausforderungen:

KI so einzusetzen, dass sie tatsächlich die Produktivität steigert.

Die Mitarbeiter darauf vorzubereiten, sicher mit KI zu arbeiten.

Doch 50 % der Führungskräfte weltweit nennen mangelnde Skills als größtes Hindernis für die Einführung von KI.*

Zuweisungen treten personalisierte Lernangebote. HR gestaltet den Wandel vom rein Operativen hin zur Wirkungsebene und setzt Leitplanken für den sicheren Einsatz von KI.

Wie erkennen Unternehmen Skill-Gaps und planen ihre Workforce?

Entwicklung der AI-Fluency ihrer Mitarbeiter:innen

Die KI-gestützte Skills Intelligence macht Skills sichtbar und zeigt Lücken im Vergleich zum Markt. Cornerstone verarbeitet dafür täglich riesige Mengen an Profil- und Arbeitsmarktdaten aus mehr als 180 Ländern und erstellt dynamische Skill-Landkarten. So können HR-Teams proaktiv entscheiden: Upskilling, interne Mobilität oder Recruiting –bevor Projekte ins Stocken geraten.

Einsatz von KI, um zwischenmenschliche Fähigkeiten aufzubauen

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Unternehmen eine neue Art von Belegschaft aufbauen – eine, die sowohl KI-gestützt als auch menschenzentriert ist. Wie sieht das in der Praxis aus?

Arbeit so gestalten, dass beide erfolgreich sein können

Bei Cornerstone nennen wir dies die Workforce-Transformation von Menschen + KI. Menschen tun, was sie am besten können. Den Rest erledigt die KI.

Warum ist AI Fluency entscheidend?

Die größte Hürde ist nicht die Technik, sondern das Wissen im Umgang damit. 57 Prozent der Beschäftigten haben bislang kein formales KI-Training erhalten, 40 Prozent wünschen sich aktive Unterstützung durch Führungskräfte. AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.

entwickeln Lernpfade, abgestimmt auf Rolle, Projekt oder Skill-Gap. Content Agents kuratieren vorhandene Inhalte und machen sie interaktiver. Dank Integration von Cornerstone Lösungen in Microsoft Teams, Outlook, PowerPoint, Salesforce und den Browser greifen Mitarbeitende direkt im Arbeitsfluss darauf zu. Das Ergebnis: weniger Nacharbeit, schnelleres Onboarding, relevantere Weiterbildung. Ein Beispiel aus der Praxis: Im Vertrieb entsteht der Lernpfad automatisch – die Zeit bis zur ersten qualifizierten Produktdemo verkürzt sich so deutlich.

Wie sieht eine erfolgreiche HR-Strategie in Zukunft aus?

klare Kennzahlen – etwa Automatisierungsquoten, Time-to-Competency oder interne Besetzungen. Kontinuierlicher Change und AI Fluency verankern dies im Alltag. Cornerstone unterstützt Unternehmen dabei, diese Transformation pragmatisch zu gestalten – mit skalierbaren AI Agents, integrierter Skills Intelligence und Programmen zur schnellen Befähigung der Mitarbeitenden. So wird aus technologischem Potenzial konkrete Produktivität im HR-Alltag.

Wie unterstützen die Cornerstone Galaxy AI Agents konkret?

Admin Agents übernehmen Zuweisungen, Compliance-Monitoring, Übersetzungen und Reporting. Learning Agents

KI Mensch: Nutzung von KI zum Aufbau zwischenmenschlicher Fähigkeiten

Die Zukunft heißt Human plus AI. Künstliche Intelligenz übernimmt Routinen, Menschen bringen Kontext, Empathie und Entscheidungen ein. Erfolgreiches HR orchestriert eine integrierte Plattform statt isolierter Tools, definiert Governance und steuert Wirkung über

Selbst in einer KI-orientierten Welt sind zwischenmenschliche Fähigkeiten dreimal stärker gefragt als technische Skills. Dennoch fällt es

AI-Fluency-Programme bündeln Aspekte wie Ethik, Datenschutz, Prompting und rollenspezifische Praxis, damit Teams sicher und produktiv arbeiten können.

Prof. Dr. Yasmin Weiß ist Professorin mit Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt“ an der Technischen Hochschule Nürnberg. Die Expertin für die Arbeitsteilung zwischen Menschen und Maschine betont die Potenziale, aber auch die Limitationen beim Einsatz von KI in der Personalarbeit.

Text: Katja Deutsch

Foto: Presse, Etienne Boulanger/Unsplash

Frau Prof. Dr. Weiß, kann KI schon heute Unternehmen dabei helfen, den Fachkräftemangel zu bekämpfen?

Unternehmen setzen natürlich auf KI, um dem Fachkräftemangel zu begegnen, was mit wachsender Leistungsfähigkeit von Technologie zunehmend möglich ist. Allerdings sehen wir gerade auch einen Trend, der zu Lasten der jungen Generation geht: nämlich, dass gerade Tätigkeiten auf Einstiegspositionen mit KI automatisiert und damit Stellen für junge Absolventen eingespart werden. Aufgaben beispielsweise, die man früher als junger Berufseinsteiger im Consulting übernommen

In der Personalauswahl ist KI in Europa durch strenge Datenschutzregelungen stark begrenzt.

hat, wie Recherche, Datenanalyse, Terminplanung oder die Erstellung, Übersetzen und graphisches Optimieren von Präsentationen, lassen sich heute mit KI-Tools oder agentischen KI-Systemen erledigen. Das spart zwar Arbeitskräfte ein, entzieht aber zugleich der Nachwuchsförderung die Basis. Gefragt ist daher nicht nur das Ersetzen, sondern auch das Neudenken von Einstiegsjobs: Mit KI-basierter Skill-Augmentation und schnellen Einarbeitungsmöglichkeiten in komplexe Themengebiete können Berufseinsteiger von Anfang an auch diffizile Aufgaben übernehmen und so trotz geringer Berufserfahrung schon wichtige Wertbeiträge im Unternehmen leisten. Gleichzeitig eröffnen sich durch die Verbindung von KI und smarter Hardware neue Lösungen für vom Fachkräftemangel betroffene Branchen: Humanoide und Industrieroboter entlasten bspw. die Produktion, Heberoboter unterstützen in der Pflege.

Prof. Dr. Yasmin Weiß, Professorin mit Forschungsgebiet „Künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt“ an der Technischen Hochschule Nürnberg

Wir Menschen bleiben die Kapitäne: Wir setzen Ziele, tragen Verantwortung und geben Leitplanken vor, KI agiert als Copilot.

Inwiefern verändert KI den Einsatz im HR-Bereich schon jetzt? KI entlastet die Personalarbeit vor allem bei administrativen Aufgaben, etwa durch HR-Chatbots, die Standardfragen wie etwa zu Elternzeit, Sabbaticals oder Jobrad-Anträgen beantworten. So gewinnen Personalabteilungen mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten wie individuelle Beratung und wertschätzende Gespräche, bei denen der Mensch unverzichtbar ist. In der Personalauswahl

ist KI in Europa durch strenge Datenschutzregelungen stark begrenzt: Sie unterstützt bislang höchstens in der Vorauswahl, die Endauswahl und finale Entscheidung treffen weiterhin Menschen.

Welche Verantwortung tragen HRManager, wenn KI Entscheidungen über Bewerbungen und über Beförderungen unterstützt?

KI in der Personalauswahl soll nicht autonom entscheiden, sondern Menschen unterstützen. Beide Seiten bringen Bias mit: Menschen durch subjektive Voreingenommenheiten auf Basis der eigenen Biographie, KI durch voreingenommene Trainingsdaten. Ziel ist ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine, das Entscheidungen auf eine objektivere, datengetriebene Basis stellt und ergänzt wird durch menschliche Sozialkompetenz und Sichtweisen. Voraussetzung sind möglichst Bias-freie Daten und geschulte HR-Mitarbeitende, die sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst sind.

Könnte KI irgendwann völlig autonome Entscheidungen treffen?

Die Rollenverteilung zwischen humaner und künstlicher Intelligenz ist wichtig: Wir Menschen bleiben die Kapitäne: Wir setzen Ziele, tragen Verantwortung und geben Leitplanken vor, KI agiert als Co-Pilot.

workday – Partner Content

KI-Agenten halten Einzug in deutsche Unternehmen – ihre Rolle und ihr Einsatz im Arbeitsalltag eröffnen Chancen, werfen aber auch Fragen auf.

KI-Agenten, die Mitarbeitende entlasten oder Prozesse automatisieren, sind längst mehr als nur ein vorübergehender Trend. Ihr Einsatz häuft sich zunehmend und schon heute zeigen sich konkrete Erfolge: Unternehmen berichten von schnellen Entscheidungsprozessen und neuen Möglichkeiten für strategische Arbeit. Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben schaffen. Gleichzeitig rücken ethische und sicherheitsrelevante Fragen in den Fokus, insbesondere in Bereichen, in denen sensible Daten vor unzulässigem Gebrauch geschützt werden müssen. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, den Spagat zwischen Effizienzsteigerung und Zufriedenheit innerhalb der Belegschaft zu meistern. Zugleich gilt es, den verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz nachhaltig und im Einklang mit gesetzlichen Vorgaben zu gestalten.

Studiendaten belegen Hoffnung deutscher Beschäftigter Die aktuelle Studie „AI Agents Are Here – But Don’t Call Them Boss“ von Workday zeigt eine eindeutige Richtung: 81 Prozent der deutschen Beschäftigten fühlen sich wohl dabei, mit KI-Agenten zusammenzuarbeiten – doch nur ein Drittel kann es sich vorstellen, von einer

Beschäftigte schätzen besonders, dass KI-Agenten ihnen repetitive Tätigkeiten abnehmen und so Raum für kreativere und anspruchsvollere Aufgaben schaffen.

KI geführt zu werden. Während eine große Mehrheit die Unterstützung dankbar annimmt, werden klare Grenzen gefordert, wenn es um Kontrolle und Entscheidungshoheit geht. Mit wachsender Nutzungserfahrung nimmt auch die Akzeptanz von KI-Agenten zu: Vertrauen lediglich 36 Prozent der weniger erfahrenen Beschäftigten ihrem Unternehmen einen verantwortungsvollen Umgang mit KI zu, sind es bei erfahrenen Nutzenden bereits 95 Prozent.

Deutlicher Mehrwert etwa im Finanzbereich erwartet 76 Prozent der deutschen Befragten erwarten, dass KI-Agenten helfen, den Fachkräftemangel im Finanzbereich auszugleichen. Den größten Vorteil sehen die Beschäftigten in der Finanzberichterstattung (31 Prozent), der Betrugserkennung (27 Prozent) und der Datenkonsolidierung (23 Prozent). Die Mehrheit der Unternehmen befindet sich dabei nicht mehr in Pilotprojekten, sondern plant in den kommenden drei Jahren eine deutliche Skalierung der Systeme. Die Vorteile liegen für die

Für mehr Informationen zur Workday-Studie ”AI Agents Are Here – But Don’t Call Them Boss” scannen Sie den QR-Code.

Befragten auf der Hand: 90 Prozent erwarten, dass durch KI-Agenten die Produktivität steigt, während sich 83 Prozent schnellere Innovationszyklen erhoffen. Auch die Auswirkungen auf die Mitarbeitendenentwicklung und Arbeitszufriedenheit werden überwiegend positiv eingeschätzt. Zugleich gibt es Bedenken, dass die Produktivitätsgewinne auch zu höherem Leistungsdruck, weniger kritischem Denken und einer Abnahme zwischenmenschlicher Interaktionen führen könnten.

Als größte Hürde für eine flächendeckende Integration nennen Führungskräfte und Mitarbeitende Sicherheits- und Datenschutzthemen (36 Prozent), gefolgt von ethischen Bedenken (29 Prozent). Viele Unternehmen verfügen über grundlegende Sicherheits- und Ethikrichtlinien, doch fortgeschrittene Mechanismen zur Überwachung, Transparenz und Nachvollziehbarkeit sind selten etabliert. Für den nachhaltigen Einsatz von KI im Arbeitsalltag werden daher neben leistungsfähigen Technologien auch klare Regeln und eine menschliche Aufsicht gefordert.

Der Mensch im Fokus „In unseren Gesprächen mit Unternehmen sehen wir immer wieder, wie unterschiedlich die Anforderungen sind“, erklärt Jens Löhmar, CTO Kontinentaleuropa und DACH bei Workday. „Deshalb setzen wir bei KI & KI-Agenten auf einen flexiblen Ansatz: Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbare Standardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass der Mensch im

Fokus steht und nachvollziehbar ist, was die KI macht.” Die Studienergebnisse machen deutlich: Die erfolgreiche Integration von KI-Agenten erfordert mehr als die technische Umsetzung. Es geht darum, Vertrauen in der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine aufzubauen. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden transparent auf dem Weg mitnehmen, sind besser aufgestellt, um die Chancen der neuen Arbeitswelt langfristig zu nutzen.

Jens Löhmar, CTO Kontinentaleuropa & DACH bei Workday

Manche Organisationen brauchen sofort einsetzbare

Standardlösungen, andere benötigen individuelle Anpassungen. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass der Mensch im Fokus steht und nachvollziehbar ist, was die KI macht.

Die KI-Plattform Workday unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung von Personal, Finanzen und Agenten. Workday wird von mehr als 11.000 Organisationen weltweit und branchenübergreifend eingesetzt – von mittelständischen Unternehmen bis hin zu mehr als 60 Prozent der Fortune 500. Weitere Informationen unter: workday.com

WEITERBILDUNG

Künstliche Intelligenz dringt in sämtliche Berufsfelder vor. Angst davor zu haben, hilft nicht weiter. Schulungen dagegen schon.

Text: Katja Deutsch

Foto: Mikhail Nilov/pexels

„Meine Assistentin Merle schicke ich jetzt in den Urlaub – und danach erhält sie eine Umschulung. Ihren Job übernimmt künftig KI.“ Solche Beiträge liest man derzeit häufig auf LinkedIn. Denn viele Aufgaben, die früher Merle erledigt hat, übernehmen inzwischen KI-Tools in einem Bruchteil der Zeit. Merle hat Glück: Ihr Chef ersetzt sie nicht durch Technologie, sondern bildet sie im Umgang mit KI weiter.

Die neuen KI-Anwendungen wecken Begeisterung und Sorge zugleich. Mitarbeitende befürchten, dass KI ihre Arbeit überflüssig macht, während Führungskräfte sich davor fürchten, zu zögerlich zu reagieren, falsche Entscheidungen zu treffen und damit das Unternehmen zu gefährden. Diese Ängste sind berechtigt und sollten nicht ignoriert werden. KI wird zweifellos bestimmte Aufgaben automatisieren, schafft jedoch zugleich neue Rollen: für diejenigen, die KI-Ergebnisse inter-

pretieren, steuern und hinterfragen. Die eigentliche Gefahr liegt daher nicht in der Technologie selbst, sondern im Nichtstun. Wer stehen bleibt, riskiert den Anschluss zu verlieren. Unternehmen, die sich nicht mit den Chancen und Risiken von KI auseinandersetzen, laufen Gefahr, in wenigen Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig zu sein.