historia apuntes

Historia de España siglo XIX y siglo XX

Apuntes imprimibles y en formato ebook Perfectos para preparar la EVAU - selectividad

www.creativemindly.com

Historia de España siglo XIX y siglo XX

Apuntes imprimibles y en formato ebook Perfectos para preparar la EVAU - selectividad

www.creativemindly.com

Tema 1

Revolución liberal y caída del A.R.

1.1

1.2

1.3

Tema 2

La conflictiva construcción del estado liberal

Tema 3

Transformaciones socioeconómicas siglo XIX

2.1

2.2

2.3

2.4

Los ecos de la Revolución Francesa y las bases del liberalismo

La expansión de la Revolución Francesa: expansión napoleónica/ Respuestas en España: Guerra, Juntas y Cortes

El reinado de Fernando VII: el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo.

La Primera Guerra Carlista: causas y consecuencias

El modelo de liberalismo moderado: centralismo, militarismo y soberanía compartida.

El triunfo de la propiedad privada: abolición del régimen señorial, desamortizaciones y fiscalidad

Intentos de democratización: la revolución de 1868 y la I República.

2.5 El Sistema de la Restauración: Caciquismo, turnismo.

3.1

3.2

Inicios de la industrialización: minería, ferrocarriles y diversidad territorial (Cataluña y Bizkaia)

Consecuencias de la industrialización: urbanización y consecuencias sociales.

3.3 Auge y abolición de la esclavitud: en España

Tema 4

El final de la monarquía

Tema 5

La II República

4.1 Crisis coloniales: Cuba y Marruecos

4.2 Pluralidad del movimiento obrero: anarquismo y socialismo

4.3 Pluralidad del movimiento obrero: republicanismo y nacionalismo

4.4 Salida autoritaria a la crisis: la dictadura de Primo de Rivera

5.1 Caída de la monarquía y proclamación II República: Constitución 1931

5.2 Bienio reformista: dic 31 – nov 33

5.3 El Bienio Radical-Cedista: nov 33- feb 36

5.4

Frente Popular: antecedentes y causas del golpe de Estado de julio de 1936

Tema

La Guerra Civil

6.1

Evolución cronológica e intervención internacional

6.2 La construcción del estado fascista

6.3 La retaguardia republicana

6.4

7.1

Consecuencias demográficas de la guerra

Características del franquismo: apoyos sociales y familias políticas

7.2 Represión franquista: durante y después de la guerra

7.3

7.4

La dictadura franquista

Evolución política y contexto internacional durante el Primer Franquismo: 1939-1959

Evolución política y contexto internacional durante el Desarrollismo: 1960-1975

7.5 La economía durante el Franquismo: de la autarquía al desarrollismo

7.6 La oposición a la dictadura

7.7 Cambios sociales durante el Franquismo

8.1 La Transición: de la muerte de Franco a las elecciones de 1977

Tema

8.2 La consolidación democrática: Constitución de 1978, 23F y elecciones 1982

8.3 La España de las autonomías: desarrollo, conflictos territoriales, terrorismo y violencia de estado.

8.4

Transición y democracia

Relaciones internacionales e integración europea: CEE, UE, OTAN, primera Guerra del Golfo y Guerra de los Balcanes.

8.5 La lenta irrupción de la memoria democrática: De las primeras exhumaciones a las leyes de memoria.

8.6 Los gobiernos del PSOE: Gobiernos de Felipe González 1982-1996.

8.7 Los gobiernos del PP: Gobiernos de J.M Aznar 1996-2004

Liberalismo e ilustración Tema1

Revolución liberal y caída del A.R.

1.1 Los ecos de la Revolución Francesa y las bases del liberalismo

1.2 La expansión de la Revolución Francesa: expansión napoleónica/ Respuestas en España: Guerra, Juntas y Cortes

1.3 El reinado de Fernando VII: el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo. Antiguo régimen

Tratado de Fontaineblau 1807 Motín de Aranjuez Marzo 1808 Abdicaciones de Bayona 1808

1788 Carlos IV trono 1793 Guerra de Convención 1795 Paz de Basilea 1805 Batalla Trafalgar

Carlos III 1716-1788

Reinado: 1759-1788

Carlos IV 1748-1819

Reinado: 1788-1808

Manuel Godoy 1767-1851

Ministro de Carlos IV

Predominio francés Guerra de guerrillas Focos resistencia

Traslado de las Cortes a Cádiz

Constitución de Cádiz 1812

Fernando VII 1784-1833

Reinado: 1814-1833

Regreso Fer VII 1814

Manifiesto de los Persas 12/04/1814

Decreto de Valencia

4 de mayo de 1814

Pronunciamiento Espoz y Mina 1814

Simón Bolívar 1783-1830

General Independencia

Pronunciamiento liberal de Lacy 1817

Pronunciamiento Riego (inicio Trienio) Enero 1820

Los Cien mil Hijos de San Luis 1823

Disolución Cortes 1823

Ultrarrealista Guerra dels Agraviats Catalanes 1827

Pronunciamiento Espoz y Mina 1830

Pronunciamiento Torrijos 1830

Nace Isabel II 1830

Pragmática Sanción 1830

José de San Martín 1778-1850 General

Fco Espoz y Mina 1767-1851

Militar liberal Español. Participa en Guerra Independencia España y Primera Guerra Carlista.

R. Riego 1784-1823

Militar liberal. Su pronunciamiento pone fin absolutismo Fer VII

Sucesos de la Granja 1832

Muere Fer VII 1833

Inicio 1ª Guerra Carlista 1833-1840

Crisis del sistema de la Restauración y II República 1898-1931

Tema 4

El final de la monarquía

4.1 Crisis coloniales: Cuba y Marruecos

4.2 Pluralidad del movimiento obrero: anarquismo y socialismo

4.3 Pluralidad del movimiento obrero: republicanismo y nacionalismo

4.4 Salida autoritaria a la crisis: la dictadura de Primo de Rivera

Reinado Alfonso XII 1874-1885

Constitución 1876

Regencia María Cristina 1886-1902

Insurrección Filipinas 1896

Guerra de los Diez Años Cuba 1868-1878

Paz de Zanjón 1878

Guerra Independencia Cuba 1895-1898

Inicio insurrección 1895

Acorazado Maine 1898

Desastre del 98 1898

Paz de París 1898

Restauración Borbónica 1875-1931

Reinado Alfonso XIII 1886-1931

Reforma ley electoral 1907 Huelga general 1911

Golpe Estado Primo de Rivera 13/09/1923

Dimisión Primo de Rivera Enero 1930

Dictadura Primo de Rivera 1923-1930

Directorio militar 1923-1925 Directorio Civil 1925-1930

Coloniales

Tratado Algeciras 1906 Crisis Colonial Marruecos

Desastre de Annual 1921

Intervención militar Rif 1909

Semana Trágica de Barcelona 26-07/ 2-08 1909

Sublevación Jaca dic

Ley de Asociaciones 1887

Anarquismo Bombas Liceo 1893

Socialismo Agrupación Socialista Madrileña (PSOE) 1879

1888

Republicanos

Desembarco de Alhucemas 1925

Creación Ministerio Instrucción Pública 1900

Procesión del Corpus 1896 Procesos de Montjuic 1897

Asesinato Cánovas 1897 Solidaridad Obrera 1907

1910

Huelga general revolucionaria 1917

Fundación Unión Republicana 1903 Partido Radical 1908 Nacionalismos

Partido Reformista 1912

Clic para ver a los protagonistas de la II República

Nacionalista

Abolición Fueros Vascos 1876 Acción Nacionalista Vasca 1930

Sindicato: Solidaridad de Obrero Vascos ELA-SVT 1911

Crisis del sistema de la Restauración y II República 1898-1931

Tema 4

El final de la monarquía

4.1

Crisis coloniales: Cuba y Marruecos

4.2 Pluralidad del movimiento obrero: anarquismo y socialismo

4.3 Pluralidad del movimiento obrero: republicanismo y nacionalismo

4.4 Salida autoritaria a la crisis: la dictadura de Primo de Rivera

Reinado Alfonso XII 1874-1885

Abd El Krim

1882-1963

Político y líder militar marroquí Encabezó resistencia en la guerra del Rif

Reinado Alfonso XIII 1886-1931

Regencia María Cristina 1886-1902 Dictadura Primo de Rivera 1923-1930

Alfonso XIII 1886-1941

Reinado: 1885-1931

A. Lorenzo

Asperilla 1841-1914

Anarquista Fue uno de los primeros anarquistas

J. Canalejas

1854-1912

Político liberal Presidente Consejo de Ministros 1910-1912 durante el reinado de Alfonso XIII

M. Primo de Rivera 1870-1930

Militar Dictador entre 1923 y 1930

P. Iglesias

1850-1925

Fundador del PSOE y UGT

N. Salmerón

1838-1908

Republicano centralista Presidente durante mes y medio en la I República

L. Companys 1882-1940

Catalanista republicano Fundador ERC

A. Lerroux

1864-1949

Fundador Partido Republicano Radical PRR.

S. Arana

1865-1903

Político y escritor. Padre de nacionalismo vasco Fundador del PNV.

A. Maura

1853-1925

Político. Presidente de Consejo de Ministros en 5 ocasiones durante el reinado de Alfonso XIII.

1873-1953

Militar y político español Presidente del Congreso de Ministros desde 1930 hasta 1931

E. Castelar

1832-1899

Político, historiador y escritor. Republicano posibilista. Presidente durante la I República 1873-1874.

F. Cambó

1876-1947

Político, ideología conservadora y catalanista. Cofundador y líder de la Lliga Regionalista.

A. Zamora 1870-1930

Ocupó varios ministerios durante reinado de Alfonso XIII. Participó en el “Pacto de San Sebastián”

E. Dato

1856-1921

Político. Ministro y presidente del Consejo de Ministros durante la Restauración.

Berenguer Dictablanda ene 30-feb 31 Aznar Feb-abr 1931

J.B. Aznar 1860-1933

Almirante y político. Último presidente Consejo de Ministros del reinado de Alfonso XIII.

F. Pi y Margall

1824-1901

Político e historiador. Republicano federalista Presidente durante la I República.

E. Prat de la Riba

1870-1917

Político catalanista. Uno de los padres teóricos del nacionalismo catalán.

M. Azaña 1870-1930

Republicano. Participó en el “Pacto de San Sebastián”.

La guerra y el triunfo del franquismo

Tema 6

La Guerra Civil

Organización provisional jul –sep 36

Junta Defensa Nacional 24/07/1936

Mando único de Franco sep-nov 36

Masacre Badajoz ago 36

Franco jefe gobierno sublevado 1/10/1936

Campaña de Madrid jul 36- mar 37

Fracaso rebelión en ciudades 20/07/1936

Levantamiento contra la República 18/07/1936

6.1 Evolución cronológica e intervención internacional

6.2 La construcción del estado fascista

6.3 La retaguardia republicana

6.4 Consecuencias demográficas de la guerra

Unificación política nov 36-abr37

Evolución franquista durante la guerra: zona sublevada

Creación: FET y de las JONS 19/04/37

Primer gobierno franquista abr 37-abr 39

Franco designa primer gobierno ene 38 Fuero del Trabajo mar 38

Ley Prensa e Imprenta abr 38

Caída del Norte abr-oct 1937

Franco jefe gobierno sublevado 1/10/1936

“Liberación” Alcázar Toledo 20/09/1936

Desintegración poder republicano 1936

Dimisión

Casares Quiroga julio 36

Batalla de Madrid 7-23 nov 1936

Batalla Jarama feb 37

Batalla Guadalajara mar 37

Bombardeo Guernica 26/04/1937

Batalla del Norte abr-oct 37

República pierde norte España Oct 1937

Batalla Ebro dic 37-nov38

Batalla Teruel ene-feb 38

Tropas franquistas llegan Mediterráneo 15/04/1938

Ofensiva de Franco en Aragón mar-abr 38

Batalla Ebro: derrota republicana 25/07-17/11 1938

Gobierno coalición 36/37

Paracuellos y La Modelo verano 1936

Estatuto Autonomía País Vasco 1/09/36

Presi gobierno: J. Giral

Evolución republicana durante la guerra

Sucesos Bcn May 37

Gobierno República se traslada a Valencia nov 1936

Largo Caballero

Negrín traslada gobierno a Bcn oct 1937

Presi república: Manuel Azaña

Reconstrucción Estado Republicano 37/39

Trece puntos de Negrín Abr 38

Juan Negrín

Último parte de guerra 1/04/1939

Final guerra dic 38-abr 39

Tropas franquistas ocupan BCN 26/01/1939

Franco anuncia fin guerra 1/04/1939

Sublevados entran en Madrid y Valencia 29-30/03/1939

Golpe estado coronel Casado mar 39

Gobierno huye a Francia Feb 39

1.1. Los ecos de la Revolución Francesa y las bases del liberalismo T1 Revolución liberal y caída del A.R.

En el siglo XVIII y XIX, Europa vivió un proceso de transición entre las estructuras propias del Antiguo Régimen, que hundían sus raíces en la edad Media y las del Liberalismo divulgadas por la Ilustración Entendemos por A R la organización política, social y económica de la Europa de los siglos XVI al XVIII que se caracterizaba por los siguientes rasgos:

Absolutismo

Sociedad estamental

Absolutismo Era un régimen político en el cual el rey poseía todos los resortes del poder y todos los atributos de la soberanía, cuyo origen era divino (por lo que no existía una división de poderes en este régimen)

Sociedad Estamental articulada en estamentos (grupos sociales del A R de acuerdo con criterios jurídicos de nacimiento) Era una sociedad desigual al existir unos estamentos privilegiados (Nobleza y Clero) y otros estamentos no privilegiados (Tercer Estado compuesto por artesanos, campesinos, burgueses ) que sostenían el régimen socio/político del A R

Iglesia La iglesia tenía una gran influencia sobre la sociedad de la época

Economía

Intervención estado

Economía agraria – Restricciones comercio

En lo económico, el A R se caracterizaba por el predominio de una economía agraria basada en el sistema señorial, el Intervencionismo Estatal y las restricciones al comercio y a la producción

Ilustración XVIII

Cuestiona A.R.

Fe en la razón

Libertad + igualdad Principios liberalismo

Despotismo Ilustrado

Carlos III

La Ilustración

El sistema del A.R. fue cuestionado por la Ilustración, un movimiento intelectual desarrollado, fundamentalmente, en el siglo XVIII

La Ilustración defendía la fe en la razón, siendo partidarios de la educación, la tolerancia y el fomento de la ciencia Estableció los fundamentos de la nueva sociedad, basada en la igualdad jurídica, la soberanía nacional, la división de poderes, etc Sus mayores representantes son Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, quienes defendieron los principios de igualdad y libertad de los ciudadanos y establecieron los principios del liberalismo.

Algunas propuestas de la Ilustración fueron adaptadas por el absolutismo, dando lugar al Despotismo Ilustrado En la monarquía hispánica, el máximo exponente fue Carlos III (1759-1788) Se trataba de un reformismo desde arriba: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo"

Las ideas de la Ilustración fueron la base de dos procesos históricos que pondrá fin al Antiguo Régimen: la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América y, sobre todo, la Revolución Francesa.

Rev. América – Declaración Derechos Humanos – 1ª Constitución liberal

Rev. Francesa – Extiende ideas liberales por Europa – Declaración derechos

Burguesía Revoluciones para cambiar orden estamental

La Revolución Americana (1776),que provocó la independencia de las antiguas colonias británicas y la primera Declaración de Derechos Humanos y la primera Constitución liberal del mundo (1787)

La Revolución Francesa (1789) cuyo triunfo implicó la expansión del liberalismo en el continente europeo por medio de un conjunto de revoluciones liberales que provocaron la caída del A R Destaca “La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano” (1789), que establece la igualdad legal, la libertad de expresión, propiedad privada y los derechos para los ciudadanos

El impulso revolucionario de la Burguesía

Los burgueses se van a convertir en los promotores de las sucesivas revoluciones que pretenden abolir el orden estamental y sustituirlo por una sociedad clasista y liberal, con el objetivo de acabar con los privilegios estamentales que dificultaban su acceso al poder político

Según esta doctrina, la sociedad se compone de ciudadanos cuyos derechos y libertades fundamentales debe garantizar el Estado, quien apenas debe intervenir en la economía Tomará gran parte de sus principios de las aportaciones del movimiento de la Ilustración del siglo XVIII y alcanzará su máximo esplendor a mediados del siglo XIX Principios básicos del liberalismo

Soberanía nacional

Separación poderes

Derecho propiedad

Igualdad

Constitución

Soberanía nacional

El conjunto de ciudadanos constituye la nación, en la que reside el poder, y elige unos representantes que ejercen el poder en su nombre Este derecho lo ejercen en unas elecciones mediante el sufragio (voto) y se canaliza a través de partidos políticos

Separación de poderes, para evitar su concentración en una persona (tiranía) El poder legislativo pertenece a una asamblea electiva (Cortes o Parlamento), el ejecutivo al Gobierno y el judicial, que estaría en manos de Tribunales de Justicia independientes de los otros poderes

Derecho a la propiedad entendido como algo fundamental que garantiza a los ciudadanos poder disponer libremente de sus bienes La economía se fundamentaría en el libre mercado, sin intervención del estado

La igualdad jurídica y fiscal entre todos los ciudadanos

La existencia de una Constitución, ley fundamental aprobada por el Parlamento que garantizaría los derechos y libertades de los ciudadanos y recogería las funciones de las distintas instituciones

Introducción Nuevo problema Restauración: crisis económica y social Consecuencia: radicalización movimiento obrero, desprestigio y protagonismo de los militares.

Partidos dinásticos se fragmentaron 1918 crisis económica y aumento de la conflictividad obrera.

Informe Picasso –

Informe tras el desastre de Annual 1921. –

Dejaba al descubierto las negligencias.

– García Prieto: planteó una reforma constitucional.

Golpe de estado

Para evitar que publicaran el informe = Primo de Rivera da golpe de estado 1923

Alfonso XIII pone fin a gobierno de García Prieto y da la presidencia a Primo de Rivera.

Apoyos

Ejército, Iglesia, clases dirigentes aristocracia, carlistas, conservadores, etc. – PSOE y UGT – CNT y PCE

A partir de 1918 el régimen de la Restauración añadió a los problemas que ya tenía, como la división de los partidos del turno, el fraude electoral y el caciquismo, otro problema más, la crisis económica y social que se vivía en el País Esto tuvo como consecuencia la radicalización del movimiento obrero, el desprestigio de los políticos y cada vez se le dio más protagonismo a los militares en la vida pública

Los partidos dinásticos se fragmentaron lo que provocó debilidad e inestabilidad política Entre los años 1917 y 1923, tuvieron lugar 23 crisis de gobierno totales y 30 parciales Esto fue debido a los enfrentamientos internos dentro de los partidos, que hacían que la gestión fuera inoperante

Al finalizar la Primera Guerra mundial en 1918, llegó una grave crisis económica, por lo que se cerraron muchas empresas y empeoró la situación de la clase obrera Entre 1918 y 1921, la conflictividad laboral aumentó (durante el trienio bolchevique), donde podemos destacar la huelga de la empresa barcelonesa “La Canadiense” en 1919

En este contexto, El Congreso de los Diputados elaboró un informe sobre las causas del Desastre de Annual (1921) El informe fue redactado por el general Picasso y dejó al descubierto las negligencias que se habían producido en el Ejército y en el estado, las cuales afectaron directamente a la monarquía Ante esta situación, el gobierno liberal de García Prieto planteó una reforma constitucional que democratizará el sistema, limitar a los poderes del Rey y limitar la influencia de la Iglesia Contó con una gran mayoría en las Cortes, pero se opusieron el rey, el Ejército y la iglesia

Para evitar que el informe fuera publicado y que se iniciarán las reformas, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, lideró un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923 en Barcelona En un primer momento no contó con demasiados apoyos y Alfonso XIII pone fin al Gobierno de García Prieto y le da la presidencia de un nuevo gobierno a Primo de Rivera el 14 de septiembre de 1923 El rey conocía que se iba a producir este golpe de Estado y lo aceptó por el temor a las reformas y el informe Picasso

Apoyos

Primo de Rivera presentó un manifiesto al país y al Ejército, donde se presentaba como Salvador de la patria frente al caos y al desorden que el turnismo había provocado Recibió el apoyo del Ejército, De la Iglesia, de las clases dirigentes, aristocracia, carlistas, conservadores mauristas e incluso algunos republicanos y catalanistas –El PSOE y UGT mantuvieron una actitud ambigua e incluso de colaboración –En cambio, CNT y el Partido Comunista se opusieron radicalmente, siendo perseguidos por el nuevo régimen

Primo de Rivera presentó la dictadura como un régimen transitorio que pretendía acabar con los males del viejo régimen de la restauración y, una vez que se hubieran puesto fin a estos problemas, volvería todo a la normalidad constitucional Directorio Militar 1923-1925

Medidas

– Suspendió Constitución 1876 + disolución Cortes

– Política represiva

– Estado de guerra 2 años

– Poner fin caciquismo

– Regulación trabajo femenino, viviendas y obras públicas – Fin problema Marruecos: Alhucemas 1925

Entre 1923 y 1925 se estableció el Directorio Militar, cuyo objetivo era solucionar los problemas más urgentes: – En primer lugar, suspendió la Constitución de 1876 y disolvió las Cortes – La política represiva se concretó en la limitación de las libertades y derechos, especialmente, la libertad de reunión y asociación, la prohibición de los partidos políticos y sindicatos, como la CNT. Se implantó la censura de prensa, la militarización del orden público y la persecución del nacionalismo catalán, prohibiéndose el uso del catalán en asuntos públicos, la bandera y el himno También se persiguió al nacionalismo vasco

– Para resolver el problema del orden público declaró el estado de guerra durante los dos primeros años, sustituyendo a los gobernadores civiles por militares Los anarquistas y comunistas fueron duramente reprimidos – Se inició una reforma administrativa para eliminar el caciquismo – El carácter regeneracionista se plasmó en la regulación del trabajo femenino, construcción de viviendas para familias obreras e inversiones en obras públicas para reducir el desempleo

– En cuanto a Marruecos, el desembarco de Alhucemas, el 8 de septiembre de 1925, derrotó definitivamente a Abd-el Krim, logrando así la pacificación del protectorado Para lograrlo contaron con el apoyo de los franceses, encabezado por Pétain, y con la ayuda del general Sanjurjo. Este fue su mayor éxito, poner fin al problema de Marruecos Directorio Civil 1925-1930

Medidas

– Unión Patriótica: partido único – Asamblea nacional consultiva: estatuto fundamental. No aprobado – Socialistas dejan de apoyar – Creación de consejos, sindicato vertical – Intervencionismo económico y monopolios = deuda pública.

Primo de Rivera estableció el Directorio Civil entre 1925-1930, que tenía un carácter tecnócrata y conservador Su objetivo era institucionalizar la dictadura – En 1924 creó la Unión Patriótica, el partido político único Contó con el apoyo de antiguos caciques, la burguesía conservadora, algunos círculos católicos y los arribistas Estaba ligado a la figura del dictador, cuyo lema era “religión, conservador y católico” – En septiembre de 1927 convocó una Asamblea Nacional consultiva que se encargó de elaborar el Estatuto fundamental de la monarquía, a modo de nueva Constitución Este proyecto fue presentado en 1929, pero no fue aprobado, debido a que el rey y los conservadores se apartaron del proyecto – Los socialistas también se separaron definitivamente del régimen – Desde el punto de vista social se creó el Consejo Nacional del trabajo, Comercio e Industria, el Consejo de economía nacional y se fundó el sindicato vertical de la organización corporativa nacional, para hacer frente a las relaciones laborales – En cuanto a su política económica se definió por el intervencionismo y el crecimiento económico, coincidiendo con los felices años 20 El estado creó monopolios como el de Telefónica en 1924 y CAMPSA en 1927 Para hacer frente a todo esto se recurrió a la deuda pública

3. Caída de la Dictadura de Primo de Rivera

Fin dictadura

Tras éxito de Marruecos no vuelve a la legalidad constitucional –

Aumenta la oposición: partidos políticos, ejército, intelectuales, movimientos obreros.

– Dimisión 1930 – Alfonso XIII nombra presidente a general Berenguer: Dictablanda – Gobierno almirante Aznar

Pacto San Sebastián ago 1930 – Republicanos, catalanistas y socialistas – Fracasan Aznar convoca elecciones 12/04/1931

Después del éxito en Marruecos, Primo de Rivera debería haber puesto fin a la dictadura y volver a la legalidad constitucional como había prometido, pero no lo hizo En cambio, institucionalizó su dictadura con el objetivo mantenerse en el poder y establecer un régimen inspirado a la dictadura italiana fascista Esto provocó que la oposición al régimen dictatorial aumentara Además, con la crisis internacional de 1929 se hizo más evidente la debilidad del régimen, es por ello por lo que aumentaron las movilizaciones sociales y obreras; se fortalecieron los movimientos de oposición; aumentó el malestar de algunos sectores del Ejército, produciendo intentos de golpe de Estado; en el ámbito intelectual y universitario, figuras como Unamuno y Ortega y Gasset, se manifestaron en contra de la dictadura

Primo de Rivera fue perdiendo los apoyos que tuvo inicialmente como el Ejército, el rey, los liberales y conservadores Estando muy enfermo, dimitió en enero de 1930 Ante la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII nombró como presidente del Gobierno al general Berenguer, iniciándose la “Dictablanda”, con el objetivo de volver a la normalidad constitucional No contó con el apoyo de los partidos políticos, por lo que el almirante Aznar pasó a formar gobierno

En este contexto se produjo el “Pacto de San Sebastián” (ago 30), un acuerdo entre republicanos, catalanistas y socialistas para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y convocar elecciones Sus planes fracasaron tras la sublevación militar de Jaca El almirante Aznar convocó elecciones el 12 de abril de 1931, que dieron el triunfo a las fuerzas republicanas y dio lugar a la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931

Bloque III: Guerra Civil y franquismo

Dictadura

Conservadora, base militar. Poder de forma personal y absoluta = Franco tenía todos los poderes.

Francisco Franco impuso una dictadura conservadora de base militar y ejerció el poder de forma personal y absoluta Su legitimación nació de la victoria en la Guerra Civil, únicamente. Concentró todos los poderes del estado hasta el día de su muerte Durante los primeros años, conocidos como la “etapa azul” por su influencia falangista, mantuvo la retórica y los signos propios del fascismo totalitario, como los regímenes de Alemania e Italia. Cuando lo aliados ganaron la guerra, Franco quiso congraciarse con ellos y por ello suprimió parte de los distintivos fascistas, denominando el régimen como un régimen autoritario, católico y monárquico.

El franquismo se asentó sobre unos principios ideológicos elementales procedentes de una serie de fuentes como el Nacionalismo español, la Falange, el Fascismo, el Carlismo y la Tradición conservadora española

Principios

Régimen dictatorial, totalitario y personalista.

Franco líder = todos los poderes

Apoyo MMCC

Partido único: FET y de las JONS = Movimiento Nacional.

Un sindicato: vertical

Antiliberal y antiparlamentario

– Oposición partidos y sindicatos

– Negó constitución 1931

– Oposición división poderes

– Represión y restricción

Anticomunista

Oposición comunismo + partidos de izquierdas.

Ultranacionalista y centralista

Defensa de la unidad nacional de España – Abolición estatutos autonomía – Castellano única lengua oficial – Represión oposición régimen. Tradicionalista – Bases históricas basadas en Reconquista, unificación de los RR CC y el imperio de Carlos I y Felipe II

Nacionalcatolicismo

– Catolicismo religión oficial

– Prohibición manifestación

pública de otras religiones

– Iglesia controla vida social + educación

Medios de comunicación y propaganda

Censura y uso de propaganda

– Exaltan figura del líder

– Adoctrinan a sociedad

– Radio, NO-DO, cine, TV

Una, grande y libre

El franquismo estableció un régimen dictatorial, totalitario y personalista que tenía al general Franco como líder indiscutible, al concentrar en sus manos todos los poderes del Estado bajo el título de “caudillo” Durante decenios, fue Jefe de Estado, Presidente del Gobierno, Generalísimo de los ejércitos y Jefe nacional del partido único Su dictadura estaba inspirada en el modelo fascista alemán e italiano

El franquismo era un régimen de partido único, siguiendo los modelos de los estados dictatoriales, siendo el único partido autorizado era FET y de las JONS que posteriormente pasó a conocerse como “El Movimiento Nacional” Prohibió todos los sindicatos, a excepción del sindicato oficial, vertical

El franquismo fue un sistema antiliberal y antiparlamentario, negó la democracia y el liberalismo Esto se manifestó en:

– Su oposición a la democracia liberal, los partidos políticos y los sindicatos (prohibiendo los partidos políticos y los sindicatos libres)

– Negó la constitución de 1931, junto con las garantías individuales y colectivas, y el Parlamento

– Su oposición a la división de poderes y a que la soberanía nacional resida en el pueblo

– Por último, restringió la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación De hecho, se utilizó la represión de forma sistemática contra sus opositores

Era un régimen anticomunista que se oponía al comunismo y a toda ideología de izquierdas, lo cual favoreció su aceptación posterior, por parte de las potencias occidentales, tras el estallido de la Guerra Fría

El franquismo era un régimen ultranacionalista español y centralista, que defendía la unidad nacional de la patria española, con la consiguiente persecución de las aspiraciones nacionalistas de algunas regiones españolas

–La abolición de los estatutos de autonomía, que fueron ratificados durante la 2ª república española

–Defensa del castellano como la única lengua oficial del Estado, prohibiendo el uso de las otras lenguas (catalán, vasco y gallego)

–Reprime duramente toda oposición Al principio lo hace con los simpatizantes republicanos, después, reprime a cualquier movimiento de oposición al régimen

El franquismo exaltaba una España tradicionalista fundada en unas raíces históricas basadas en la Reconquista, la unificación de España de los RR CC y la grandeza del Imperio Español de Carlos I y Felipe II Se exaltó la Hispanidad, por ejemplo, con el “Día de la raza” entre 1918 y 1958

El franquismo defendió el nacionalcatolicismo, donde se establecía el catolicismo como la religión oficial del Estado, la prohibición de las manifestaciones públicas] del resto de religiones (limitadas al ámbito privado) y por el control de la Iglesia católica de la vida social y de la educación de los españoles

El régimen controló los medios de comunicación a través de la censura y de la utilización de la propaganda Los medios de comunicación del régimen que mitificaron su persona, exaltando la figura del líder carismático, y adoctrinaron al conjunto de la sociedad española a través de la propaganda Para ello utilizaron la radio, la prensa del Movimiento, el cine, los documentales (NO-DO) y, desde 1956, la televisión

La propaganda franquista va a utilizar el famoso slogan “España una, grande y libre”

– UNA= España indivisible opuesta al separatismo y descentralización territorial

– GRANDE= Una España que deseaba rememorar la grandeza imperial del pasado histórico – LIBRE= Sin influencias extranjeras, en referencia al comunismo internacional

Apoyos sociales

Clases adineradas y conservadoras – Contra República

– Grupos de influencia

– Clases bando vencido: al margen para evitar represalias.

Apoyos sociales

El franquismo gozó de importantes apoyos sociales de las clases más adineradas y conservadoras (empresarios, terratenientes, hombres de negocios, clases medias católicas) y de las “Familias políticas del régimen” que eran las instituciones y/o asociaciones que se levantaron contra la República y que constituyeron grupos de influencia relevantes en el franquismo Una buena parte de las clases medias y populares del bando vencido trataron de acomodarse a la dictadura y por ello se mantuvieron al margen de la política para evitar las represalias

Familias políticas (siguiente página)

8.1. La transición: de la muerte de Franco a las elecciones de 1977

Transición definición

– Comienza con proclamación

Juan Carlos I 1975 - fin victoria PSOE 1982

Características

– Ruptura con el franquismo

– Cambio no violento

– Manifestaciones

– Presión partidos políticos

– Talante reformista monarquía

– Voluntad de consenso

Contexto complicado

Crisis económica, movilizaciones, resistencia franquista.

– Terrorismo extrema derecha:

Triple A y Batallón Vasco Español.

– Terrorismo extrema izquierda: ETA, FRAP, GRAPO

La Transición es el proceso histórico por el que España pasó de una dictadura a una democracia Comenzó con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España (22 Nov 1975) y finalizó con la victoria electoral del PSOE (1982)

Características

El tránsito de la dictadura a la democracia fue una ruptura pactada entre las fuerzas revisionistas franquistas y la oposición democrática Fue la 1ª vez que, en la historia de España se cambiaba de régimen de forma no violenta, y se consideró un modelo a seguir para otros países en condiciones similares

Este tránsito entre la dictadura franquista y la democracia se produjo gracias a una serie de factores:

– Las manifestaciones populares que demandaban la configuración de un estado libre y democrático – La presión de los partidos políticos democráticos que reivindicaban el fin del franquismo

– El talante reformista de la monarquía que impulsará el tránsito hacia una democracia

– La voluntad de consenso del presidente Adolfo Suárez con las fuerzas políticas democráticas

La transición se llevó a cabo en un contexto complicado, un contexto de crisis económica, oleadas de movilizaciones sociales, brotes violentos, junto con la resistencia de los sectores ultras del franquismo Además, la transición que sufrió la violencia terrorista por parte de:

– La extrema derecha (Triple A y el Batallón Vasco Español) que cometieron atentados como la matanza de Atocha (1977) cuando pistoleros de la extrema derecha asesinaron a 5 abogados laboralistas del PCE y CCOO – La extrema izquierda con organizaciones como ETA, FRAP y GRAPO que intentaron impedir, con atentados terroristas, el desarrollo pacífico del proceso que permitió el paso de la dictadura a un régimen democrático

Arias Navarro

– Rey dispone como presi de gobierno a Arias Navarro.

– Propuso cambios mínimos

– Propone: Ley Asociación Política (Fraga). No se llega aprobar la ley.

Oposición

– Antifranquistas: huelgas y movilizaciones pidiendo amnistía y libertades.

– Huelgas en Cataluña y País Vasco.

Respuesta gobierno = militarización y aumento de represión.

Platajunta

Junta Democrática + Plataforma de Convergencia Democrática = Platajunta. Solicitan gobierno provisional que reconozca amnistía, libertades, legalizar partidos y convocar elecciones.

Fin gobierno A. Navarro

– Sucesos de Montejurra 1976

– Torcuato Fernández Miranda presi Cortes

– 1/7/76 dimisión A. Navarro

– Adolfo Suarez presi gobierno

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey de España y dispuso que Carlos Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura, se mantuviera al frente del gobierno, pero este hecho fue criticado porque representaba la política continuista del franquismo, aunque parte de la sociedad confiaba en que algunos de sus ministros comenzaran a llevar a cabo reformas democráticas desde sus ministerios Arias Navarro propuso unos mínimos cambios que fueron rechazados por la oposición, decepcionando a los reformistas franquistas

Una de las reformas fue la propuesta de Ley de Asociación Política, presentada por Fraga, con el objetivo de legalizar algunos grupos políticos y que se regulase el derecho de reunión, participación y expresión El ejecutivo aprobó la ley, pero no llegó a aplicarse porque el Código Penal prohibía que existieran asociaciones políticas Esta ley no suponía un cambio fundamental del sistema franquista

Oposición

Las fuerzas antifranquistas promovieron huelgas y movilizaciones populares, donde se pedía amnistía política y más libertades Además, aumentaron los conflictos laborales, donde también se pedían cambios políticos En Cataluña y el País Vasco se produjeron huelgas generales, igual que en Madrid La respuesta por parte del gobierno fue la militarización de los servicios públicos del metro, correos y Renfe, además de aumentar la represión Por ejemplo, en marzo de 1976, la policía desalojó violentamente a un grupo de obreros que se habían reunido, para tratar temas laborales, en la Iglesia de San Francisco, en Vitoria El resultado fue la muerte de cinco personas y un centenar resultaron heridas Ante este hecho, el gobierno perdió credibilidad y la protesta social se extendió por toda España

Platajunta

Entre 1974 y 1975, la oposición antifranquista formó dos organizaciones, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática En marzo de 1976, esta oposición se coordinó y unió ambas, formando la Coordinación Democrática, conocida como la Platajunta Solicitaban el establecimiento de un gobierno provisional que recociera la amnistía general, libertades políticas, sindicales, etc Además de reconocer las nacionalidades históricas, legalizar los partidos políticos y que se convocaran elecciones a Cortes Constituyentes Final del gobierno

Los sucesos de Montejurra, el 9 de mayo de 1976, precipitaron la caída del gobierno La concentración de carlistas, que se celebraba todos los años, se convirtió en un enfrentamiento entre la facción franquistas y la demócrata, que terminó con varios muertos y heridos Ante esta situación, el Rey introdujo cambios en la cúpula del poder, nombrando al aperturista Torcuato Fernández Miranda, presidente de las Cortes y el 1 de julio de 1976, el Rey y sus colaboradores forzaron la dimisión de Arias Navarro, nombrando, el julio de 1976 a Adolfo Suarez como nuevo presidente del Gobierno La política inmovilista y represiva de Arias Navarro fracasó, dado que no pudo transformar el régimen en una democracia

3. Gobierno de Adolfo Suarez nov 1975 - jul 1976 (sigue en la siguiente página)

Gobierno A. Suarez

Primeras medidas: aprobar decreto de ley de amnistía = no admitido. Ley definitiva en octubre de 1977.

Adolfo Suárez fue recibido con decepción por la oposición democrática ya que pensaron que no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia por sus vínculos con el franquismo Una de las primeras medidas de su gobierno fue aprobar el decreto de ley de amnistía de los presos políticos perseguidos durante la dictadura, pero no fue admitido por el resto de las fuerzas políticas La ley fue ampliada en marzo 1977, pero la ley definitiva llegó en octubre, cuando fue aprobada por las Cortes como la Ley de Amnistía Ley para la Reforma Política y Referéndum 1976

Ley Reforma Política LRP

Objetivo: poner fin a la dictadura y comenzar democracia.

Contemplaba: –

Recuperar soberanía popular, constituir Cortes, sistema bicameral, defender derechos, legalizar partidos

Aprobada por 425 votos.

Condiciones: garantizar unidad de España y no legalizar PCE.

Ley sometida a Referéndum: 15/12/1976. 77% participación.

Aprobada por 94,2% votos.

El gobierno de Suárez propuso la Ley de Reforma Política (LRP) instrumento que utilizó para que los procuradores en Cortes pusieran fin a la dictadura y comenzara a abrirse el camino hacia la democracia de forma pacífica y legal Esta ley contemplaba: recuperar la soberanía popular, constituir unas Cortes cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto; establecía un sistema bicameral (Congreso y Senado); defender los derechos fundamentales de las personas; reconocer y legalizar todos los partidos políticos Esta ley, que tenía el rango de fundamental, fue aprobada por 425 votos a favor Para que fuera aprobada, a los procuradores se les garantizó la unidad de España y que el Partido Comunista no sería legalizado

El gobierno buscó el apoyo de la Iglesia, el ejército, la oposición y los procuradores en Cortes que debían aprobar dicha ley Los inmovilistas se opusieron, incluso el vicepresidente primero para asuntos militares dimitió y fue sustituido por el general Gutiérrez Mellado, partidario de las medidas reformistas

La ley fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1976 Esta ley no contó con el apoyo de los partidos de la oposición democrática, que pidieron la abstención. Participó el 77,7% de la población con derecho a voto Esta ley fue aprobada con el 94,2% de los votos

Liberalismo e ilustración

Tema1

Revolución liberal y caída del A.R.

Carlos III 1716-1788

Reinado: 1759-1788

Simón Bolívar

1783-1830

General Independencia

1.1 Los ecos de la Revolución Francesa y las bases del liberalismo

1.2 La expansión de la Revolución Francesa: expansión napoleónica/ Respuestas en España: Guerra, Juntas y Cortes

1.3 El reinado de Fernando VII: el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo.

Carlos IV 1748-1819

Reinado: 1788-1808

José de San Martín 1778-1850

General Independencia colonias América

Manuel Godoy 1767-1851

Ministro de Carlos IV

Fernando VII 1784-1833

Reinado: 1814-1833

Fco Espoz y Mina

1767-1851

Militar liberal Español Participa en Guerra Independencia España y Primera Guerra Carlista

R. Riego 1784-1823

Militar liberal. Su pronunciamiento pone fin absolutismo Fer VII

Periodo

Anterior a la Guerra de la Independencia Española

1716-1788

Reinado: 1759-1788

Antiguo Régimen

Padre de Carlos IV. Representante “Despotismo Ilustrado” en España.

Apuntes

Periodo

4.4. La salida autoritaria de la crisis: Rasgos básicos de la dictadura de Primo de Rivera Tras la dictadura de Primo de Rivera

1860-1933

Almirante y político. Fue el último presidente del Consejo de Ministros del reinado de Alfonso XIII, tras la destitución de Berenguer. Convocó las elecciones de abril de 1931 que darían lugar a la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931.

Apuntes 4.4

Tema 1

Revolución liberal y caída del A.R.

1.1

1.2

1.3

Tema 2

La conflictiva construcción del estado liberal

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Tema 3

Transformaciones socioeconómicas siglo XIX

3.1

3.2

3.3

Los ecos de la Revolución Francesa y las bases del liberalismo pág.119

La expansión de la Revolución Francesa: expansión napoleónica/ Respuestas en España: Guerra, Juntas y Cortes pág.120

El reinado de Fernando VII: el enfrentamiento entre absolutismo y liberalismo. pág.121

La Primera Guerra Carlista: causas y consecuencias pág.122

El modelo de liberalismo moderado: centralismo, militarismo y soberanía compartida. pág.123

El triunfo de la propiedad privada: abolición del régimen señorial, desamortizaciones y fiscalidad pág.124

Intentos de democratización: la revolución de 1868 y la I República. pág.125

El Sistema de la Restauración: Caciquismo, turnismo. pág.126

Inicios de la industrialización: minería, ferrocarriles y diversidad territorial (Cataluña y Bizkaia) pág.127

Consecuencias de la industrialización: urbanización y consecuencias sociales. pág.128

Auge, evolución y declive de la esclavitud: en España pág.129

Línea del tiempo siglo XIX pág. 165-167

Línea del tiempo siglo XX pág. 168-173

BLOQUE 2 | La crisis del sistema de la Restauración y la II República 1898-1936

Tema 4

El final de la monarquía

Tema 5

La II República

4.1

Crisis coloniales: Cuba y Marruecos

4.2 Pluralidad del movimiento obrero: anarquismo y socialismo pág.131

4.3 Pluralidad del movimiento obrero: republicanismo y nacionalismo pág.132

4.4 Salida autoritaria a la crisis: la dictadura de Primo de Rivera pág.133

5.1 Caída de la monarquía y proclamación II República: Constitución 1931

5.2 Bienio reformista: dic 31 – nov 33 .135-136

5.3 El Bienio Radical-Cedista: nov 33- feb 36

5.4 Frente Popular: antecedentes y causas del golpe de Estado de julio de 1936

BLOQUE 3 | La Guerra Civil y el triunfo del franquismo

Tema 6

La Guerra Civil

6.1 Evolución cronológica e intervención internacional

6.2 La construcción del estado fascista pág.141

6.3 La retaguardia republicana

6.4 Consecuencias demográficas de la guerra

Línea del tiempo siglo XIX pág. 165-167

Línea del tiempo siglo XX pág. 168-173

La dictadura franquista

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Características del franquismo: apoyos sociales y familias políticas 144-145

Represión franquista: durante y después de la guerra pág.146

Evolución política y contexto internacional durante el Primer Franquismo: 1939-1959

Evolución política y contexto internacional durante el Desarrollismo: 1960-1975

La economía durante el Franquismo: de la autarquía al desarrollismo 151-152

La oposición a la dictadura pág.153

7.7 Cambios sociales durante el Franquismo pág.154

Transición y Democracia

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

La Transición: de la muerte de Franco a las elecciones de 1977 155-156

La consolidación democrática: Constitución de 1978, 23F y elecciones 1982 157-158

La España de las autonomías: desarrollo, conflictos territoriales, terrorismo y violencia de estado. pág.159

Relaciones internacionales e integración europea: CEE, UE, OTAN, primera Guerra del Golfo y Guerra de los Balcanes. pág.160

La lenta irrupción de la memoria democrática: De las primeras exhumaciones a las leyes de memoria. pág.161

Los gobiernos del PSOE: Gobiernos de Felipe González 1982-1996. 162-163

Los gobiernos del PP: Gobiernos de J.M Aznar 1996-2004 pág.164

Línea del tiempo siglo XIX pág. 165-167

Línea del tiempo siglo XX pág. 168-173

Bloque I: Liberalismo e ilustración 3.2 Consecuencias de la industrialización: Urbanización y consecuencias sociales

T3 Transformaciones socioeconómicas del siglo XIX

Introducción

industrialización supone –Cambio sociedad, economía y paisaje urbano. –Condiciones de vida precarias y conflictos sociales que marcan la política de España.

Población

Gran crecimiento

Migración del campo a la ciudad: trabajar + huir miseria.

Cataluña, País Vasco y Madrid. Consecuencia éxodo rural

La industrialización en España comenzó con retraso en comparación con otros países europeos, pero una vez que comenzó, el proceso fue rápido y radical La industrialización transformó la economía, la sociedad y el paisaje urbano También generó condiciones de vida precarias, explotación laboral y conflictos sociales, que determinaron la evolución de la sociedad y de la política en España durante la segunda mitad del siglo XIX y en principio del siglo XX

Población

La población continuó creciendo en el siglo XIX debido a: disminución de la mortalidad y aumento de la natalidad La industrialización también impulsó un flujo de migrantes desde las zonas rurales hacia las ciudades en busca de trabajo en fábricas y talleres Aunque también migraban por otras causas, como la expectativa de mejorar socialmente en la ciudad

Por ejemplo, Cataluña y País Vasco demandaban trabajadores industriales, pero muchas de estas personas abandonaban el campo para huir de la situación de miseria Madrid también atrajo a la población por su papel de centro político y administrativo

El éxodo rural tuvo como consecuencia que algunas áreas rurales quedaron despobladas, lo que tuvo un gran impacto en la economía agrícola y en la vida rural, disponiendo de una mano de obra menor para la agricultura

Introducción

Crecimiento desigual: crecen ciudades, no zonas interiores.

Aumenta dualidad campo ciudad + tensiones.

Inversión infraestructuras

Carreteras, puentes, puertos

Servicios

Basuras, luz, estaciones

Murallas y ensanches

Plan Cerdá

Ensanches: centro comercial y cultural de burguesía.

Nuevo estilo constructivo

Periferia

Fábricas

Barrios obreros: malas condiciones

La industrialización provocó un rápido crecimiento de las ciudades, como Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia y Zaragoza, pero la mayor parte de la población seguía viviendo en zonas rurales Esto provocó un desarrollo desigual entre las distintas zonas de España Por ejemplo, Barcelona y Bilbao fueron importantes centros industriales, mientras que las áreas rurales del interior tuvieron una urbanización limitada Esto hizo que se acentuará más la dualidad entre campo y ciudad, y que aumentaran las tensiones políticas y sociales No obstante, a finales del siglo XIX, el crecimiento de la población española fue transformando las ciudades, provocando una serie de cambios:

La industrialización impulsó la inversión en infraestructura urbana: se construyeron carreteras, puentes, ferrocarriles y puertos para facilitar el transporte de materias primas y productos

Las ciudades incorporaron una serie de servicios, con la creación de una red de distribución de aguas, iluminación, alcantarillado, recogida de basuras, y las estaciones de ferrocarril y los tranvías comenzaron a formar parte del entramado urbano de las ciudades españolas

Todo esto supuso que en muchas ciudades se tuvieran que demoler las murallas medievales También se crearon los ensanches en las ciudades como los de Barcelona (plan Cerdá) y Madrid

Estos ensanches, situados junto al casco histórico de las ciudades, se convirtieron en el centro de las actividades comerciales y culturales de la burguesía, que habitaban viviendas confortables con luz y agua corriente

Este crecimiento de las ciudades dio lugar a un nuevo estilo constructivo con edificios más altos y distribuidos en viviendas de diferentes categorías

En la periferia de las ciudades, con una mayor actividad industrial, se construyeron las fábricas, debido a su proximidad a las materias primas y al transporte, facilitando la producción y la distribución –Por ello, en estas zonas, surgieron los barrios obreros constituidos por viviendas con condiciones insalubres y escasos servicios, en las que vivían los obreros Debido a la sobrepoblación se produjeron problemas de vivienda, por lo que muchas personas vivían en situaciones precarias, compartiendo un espacio reducido con muchas familias

Introducción

Sociedad de clases: burguesía y proletariado

Tras la implantación del Liberalismo y el reconocimiento de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, la sociedad estamental del A R desapareció y dio paso a una sociedad de clases capitalista En la sociedad clasista la aristocracia y la burguesía comercial e industrial tenían el poder político y económico, mientras que las clases bajas (proletariado), compuestas esencialmente por el campesinado y el proletariado industrial, compartían una situación de precariedad

Estructura sociedad de clases

Clases altas

Clases altas

Aristocracia

Burguesía: poder económico y político.

Clases medias

Pequeña burguesía, funcionarios: menos numerosos

Clases bajas

Campesinado

Proletariado: malas condiciones, analfabetismo, precariedad, no asistencia = inicio movimiento obrero.

Movimiento obrero

Contra máquinas

Contra condiciones precarias

Conclusión

La aristocracia conservó sus títulos, aunque con carácter honorífico, sin los privilegios feudales, y se integró en los grupos dirigentes de la corte isabelina, lo que les facilitaba conseguir cargos políticos y militares, debido a sus posesiones territoriales y negocios

La industrialización conllevó la aparición de la burguesía industrial, una clase social formada por empresarios y dueños de fábricas, que adquirieron un gran poder económico y político, lo que influyó en la política y la sociedad del país

Clases medias

Estaban compuestas por la pequeña burguesía (comerciantes, artesanos ), funcionarios y profesionales liberales (médicos, abogados, profesores, periodistas ), que constituían un grupo social menos numeroso que en otros países europeos

Clases bajas

El campesinado representaba el sector social más importante del siglo XIX, siendo los campesinos sin tierras y los jornaleros los grupos más numerosos

El proletariado experimentó, en la 2ª mitad del siglo XIX, un crecimiento notable, como consecuencia de la industrialización y del éxodo rural hacia las ciudades en busca de trabajo El proletariado tuvo que enfrentarse a unas condiciones laborales abusivas, bajísimos salarios que obligaban a trabajar a todos los miembros de la familia, incluyendo a las mujeres y los niños lo cual implicaba una alta tasa de analfabetismo, largas jornadas de trabajo, ausencia de asistencia y seguridad social en caso de accidentes, importantes dificultades económicas, etc. Todo esto propició el surgimiento y posterior desarrollo del movimiento obrero en España Inicio movimiento obrero

En primer lugar, se opusieron a las máquinas que consideraban que les quitaban el trabajo, después se enfrentaron a las condiciones de trabajo que les imponían los propietarios y patronos Durante el antiguo régimen las formas de protesta eran los motines, pero van desarrollando nuevas formas como las huelgas laborales, manifestaciones y la asociación sindical

A pesar de estas grandes dificultades sociales, la industrialización también trajo avances tecnológicos y cambios económicos: aumentó la producción, sectores como la minería y la metalurgia crecieron Igualmente, los transportes y las comunicaciones mejoraron, por lo que se facilitó el comercio y el desarrollo económico

Introducción

Esclavitud en España: impacto económico y social.

Siglos XVI-XIX unos 12 millones de africanos fueron sometidos a esclavitud.

La implicación de España en la economía basada en la esclavitud tuvo un impacto significativo tanto económico como social Entre los siglos XVI y XIX, aproximadamente 12 millones de africanos fueron sometidos a esclavitud dentro del Imperio español, siendo arrancados de sus familias y de su entorno para ser tratados como simples bienes comerciales.

Origen

Esclavitud práctica común en España: Edad Media y Edad Moderna (esclavos africanos)

Evolución del comercio

Siglo XVI: monarquía participa y regula llegada esclavos africanos: –Licencia de Carlos I Asiento de negros (1518) –Real Orden Carlos IV 1794: proteger tráfico.

Intensifica el tráfico entre 1750 y 1850: africanos trasladados a América (algodón, azúcar y café)

Esclavitud en Cuba

Esclavos africanos llevados a Cuba para trabajar en ingenios azucareros. –

Consecuencias: enriquecimiento de familias burguesas (Güell y marqués de Comillas) –

Reflejo de desigualdad social

Economía y esclavismo

Se crean grupos de presión política (XIX), para impedir abolición esclavitud.

La esclavitud fue una práctica común en los distintos reinos de la península ibérica durante la Edad Media y, más tarde, en la Edad Moderna, especialmente tras la llegada a América en 1492, cuando se introdujo la trata de esclavos africanos en las colonias españolas en el continente americano

Evolución del comercio de esclavos

Desde el siglo XVI, la monarquía española participó activamente en el negocio esclavista, regulando la llegada de esclavos africanos mediante disposiciones legales como la licencia de Carlos I en 1518, el "asiento de negros" o la Real Orden de 1794 emitida por Carlos IV para proteger este tráfico de esclavos

El tráfico de barcos negreros se intensificó entre 1750 y 1850, período en el que casi ocho millones de africanos fueron trasladados en barcos negreros hacia América, donde su trabajo resultó crucial para la producción de azúcar, algodón y café en las plantaciones coloniales

Esclavitud en Cuba: ingenios azucareros

En el caso de España, muchos esclavos africanos, que llegaron de América en el siglo XIX, fueron destinados a los ingenios azucareros en Cuba Se trataban de unas instalaciones, que combinaban tierras de cultivo y manufacturas para procesar la caña de azúcar, sustentaron la riqueza de familias burguesas como los Güell o el marqués de Comillas Estas fortunas reflejaban la enorme desigualdad social, donde el lujo de los ricos hacendados burgueses contrastaba con las durísimas de condiciones de vida de las personas esclavizadas

La economía y el esclavismo

Las enormes ganancias económicas generadas por el comercio de esclavos facilitaron la creación de poderosos grupos de presión política que, durante el siglo XIX, trataron de impedir que los gobiernos liberales abolieran la esclavitud

Fray Bartolomé de las Casas Denuncia explotación indígenas americanos (Carlos I). –Alternativa: trasladar esclavos africanos a América.

Se retracta: ambas formas esclavitud igual de injustas.

Primer intento: Cortes Cádiz

Durante las Cortes de Cádiz: diputados liberales en contra tráfico esclavos africanos. –Ejemplo de GB: prohíbe comercio negrero 1807

Segundo intento:

Durante Trienio liberal Fernando VII –Abolió trata de esclavos por presión de GB –Continúa el comercio de forma ilegal.

Tercer intento: abolición

Durante Sexenio Revolucionario y Restauración Borbónica –Segismundo Moret: ley con su nombre –Impulsa abolición: Puerto Rico y Cuba.

España y Portugal últimos en abolir comercio y esclavitud.

En la primera mitad del siglo XVI, una de las primeras figuras en alzar la voz contra la esclavitud fue Fray Bartolomé de las Casas, un fraile dominico Este denunció la explotación de los indígenas y envió numerosos escritos al rey Carlos I solicitando el fin de su esclavización, lo que se logró en 1542. Inicialmente, propuso como alternativa que se trasladaran esclavos africanos a América para realizar los trabajos más duros que antes hacían los indígenas de América, aunque más tarde se retractó de esta postura, al considerar que ambas formas de esclavitud eran igualmente injustas

Primer intento: Cortes de Cádiz

En las Cortes de Cádiz (1810-1814) tiene lugar el primer intento, aunque fallido, de acabar con la esclavitud Algunos diputados liberales se manifestaron en contra del tráfico de esclavos africanos, siguiendo el ejemplo de Gran Bretaña, que había prohibido el comercio negrero en 1807 dentro de su imperio

Segundo intento: durante el reinado de Fernando VII

Posteriormente, durante el reinado de Fernando VII y en el contexto de la restauración monárquica constitucional del Trienio Liberal (1820), se abolió la trata de esclavos gracias a la presión británica, aunque el comercio ilegal continuó incluso en el reinado de Isabel II

Tercer intento: abolición durante el Sexenio democrático y Restauración

La abolición definitiva de la esclavitud en el imperio colonial español llegó en el Sexenio Revolucionario Democrático (18681874) y la Restauración Borbónica Segismundo Moret, miembro de la Sociedad Abolicionista Española, desempeñó un papel clave con la ley que lleva su nombre Este texto impulsó la abolición de la esclavitud en Puerto Rico (1873) y en Cuba (1880), bajo el gobierno de Cánovas

Así, España, junto a Portugal, fue de los últimos imperios coloniales europeos en abolir tanto el comercio de esclavos como la esclavitud

Fuentes históricas comentadas para 2º de Bachillerato. Apuntes

PAU: guerra civil, franquismo y transición. APUNTES

www.creativemindly.com

de la represión en la Guerra Civil Española por regiones pág.17

Fuentes históricas: Franquismo

1 Cartilla escolar pág.20

2 Catecismo Patriótico Español pág.21

3 Enciclopedia de la Sección femenina. El destino de las mujeres. pág.22

4 Mujeres en una escuela de hogar de la Sección Femenina de FET y de las JONS , años 40 -50 pág.23

5 Galo Vierge: Los culpables, Pamplona 1936, 2013 pág.24

6 Presas políticas en la prisión de Segovia, 1954 pág.25

7 Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas pág.26

8 Mujeres represaliadas en Oropesa (Toledo) por ser familiares de republicanos. 1936. pág.27

9 Represión cultural pág.28

10 Depuración de funcionarios y trabajadores de la administración entre 1936-1975 pág.29

11 Carteles de propaganda de la División Azul (1941-1945) pág.30

12 Encuentro de mandatarios de Alemania y España en Hendaya (1940) pág.31

13 Discurso para el alistamiento en la División Azul, 1941 pág.32

14 Fuero de los Españoles, 1945 pág.33

15 Visita del presidente de EEUU Einsehower a España en 1959 pág.34

16 Bases militares estadounidenses en España a partir de 1953 pág.35

Fuentes históricas: Franquismo

18 Cartilla de racionamiento, 1940 pág.37

19 Sobre la doctrina autárquica pág.38

20 Cartel de propaganda, 1940 pág.39

21 Incentivos a la industrialización pág.40

22 Primer Plan de Desarrollo, 1964 pág.41

23 Portada del periódico de ideología comunista "Mundo obrero" pág.42

24 Cartel contra los maquis pág.43

25 Las primeras huelgas obreras pág.44

26 Conflictos laborales pág.45

27 Testimonios de integrantes de las comisiones obreras en Pamplona pág.46

28 Hoja informativa Comisiones Obreras, 1965 pág.47

29 Anuncio publicitario y familia frente al televisor. pág.48

30 Primer contingente de emigrantes a Bélgica en 1957 pág.49

31 La emigración española a Europa pág.50

32 Las migraciones interiores en España años pág.51

33 Chabolas en uno de los sectores de barracas de la montaña del Carmel, pág.52

Paso de republicanos españoles por la frontera de Prats de Molló (febrero de 1939). pág.19

17 “Atado y bien atado” pág.36

34 Familia numerosa, años 60 pág.53

1 Primer gobierno de la monarquía (diciembre de 1975-junio de 1976). pág 54

Funerales por los obreros asesinados en Vitoria-Gasteiz en marzo 1976 (Público, 2016 pág 55

3 "El hombre de la gabardina” pág 56

4 Toma de posesión como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez en julio de 1976

5 cartel de propaganda para el referéndum sobre la Ley de Reforma Política de 1976 pág.58

6 Portada de Mundo Obrero sobre la legalización del PCE en 1977 pág.59

7 Resultados de las elecciones de 1977 (el Periódico, 2017) pág 60

8 Dos visiones sobre la Ley de Amnistía de 1977 pág 61

9 Constitución de 1978 y Estado de las autonomías. pág 62

Pancarta colgada en las calles de Madrid en octubre de 1936. Recogido en GATELL ARIMONT, C et al., Historia de España, Bachillerato. Ed. Vicens Vives, 2023, p. 280.

1.- Identificación de la fuente

Nos encontramos con una fuente primaria de naturaleza iconográfica. Se trata en concreto de la fotografía de una pancarta colgada en las calles de Madrid en octubre de 1936. Recogido en GATELL ARIMONT, C. et al., Historia de España, Bachillerato. Ed. Vicens Vives, 2023, p.280

2.- Análisis de la fuente

Es una pancarta de propaganda de guerra, colocada en las inmediaciones de la Plaza Mayor de Madrid, elaborada por el sector republicano con el fin de motivar a la población a proteger la ciudad ante el avance de las fuerzas sublevadas, tras el golpe militar ocurrido el 18 de julio de 1936.

Bajo los lemas de “No pasarán” y “Madrid será la tumba del fascismo”, las milicias de izquierda, junto con el respaldo de las Brigadas Internacionales, se disponen a resistir con toda su “energía” para hacer frente al fascismo en España y defender la república española.

Relaciona la fuente con su contexto histórico respondiendo a las cuestiones. [3 puntos]

a) ¿A qué etapa histórica pertenece esta fuente?

Nos encontramos al inicio de la guerra civil española , tras el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Ante esta situación, el gobierno decretó la movilización general, y miles de personas se volcaron en la defensa de la capital, coreando el lema “No pasarán”.

b) Explica la fase de la guerra que corresponde con la imagen propuesta. ¿Cómo evolucionó la guerra a partir de entonces?

Nos encontramos en la primera fase de la Guerra Civil (julio de 1936 / marzo de 1937). El objetivo principal de los militares sublevados era tomar Madrid rápidamente para poner fin al conflicto. Una vez atravesado el Estrecho de Gibraltar, el ejército de África, comandado por el general Franco, ocupó amplias zonas de Andalucía y Extremadura. Sin embargo, el tiempo dedicado a liberar el Alcázar de Toledo permitió a los republicanos preparar la defensa de Madrid, liderados por el general Miaja. Con el lema “No pasarán”, Madrid resistirá, gracias al apoyo crucial de las Brigadas Internacionales, y Franco se verá obligado a renunciar a su intención de tomar la capital.

Evolución de la Guerra Civil Después del fracaso en la toma de Madrid, el ejército rebelde centró su atención en el frente norte. Así, durante la segunda etapa de la Guerra Civil (1937), Franco ocupará Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias.

Una vez consolidado el control del norte, Franco volvió a dirigir su ofensiva hacia Madrid. Para contrarrestarlo, el gobierno republicano de Negrín lanzó la ofensiva de Teruel con la intención de proteger la capital. Como respuesta, Franco emprendió un avance hacia el Mediterráneo, logrando dividir en dos la zona republicana en abril de 1938 y dejando aislada a Cataluña. Ante este panorama, el ejército republicano inició la ofensiva del Ebro, bajo el mando del general Rojo, con el objetivo de retrasar el desenlace del conflicto. No obstante, la batalla del Ebro supuso el agotamiento definitivo del bando republicano y marcó un punto de inflexión decisivo a favor de los franquistas. Estos lanzaron la ofensiva final en Cataluña, que culminó con la toma de Barcelona en febrero de 1939 y provocó un éxodo masivo hacia Francia (500.000 personas).

Negrín intentó prolongar la guerra, previendo el estallido de una guerra mundial, pero el golpe de Estado del coronel Casado en marzo de 1939 lo obligó a exiliarse y precipitó el fin de la Guerra Civil.

c) Explica los apoyos internacionales recibidos por ambos bandos.

El bando franquista sublevado obtuvo un respaldo internacional decisivo para alcanzar la victoria final en la Guerra Civil gracias al apoyo de la Italia fascista, las tropas regulares indígenas marroquíes, la Alemania nazi, los Viriatos portugueses, los fascistas irlandeses y el Vaticano, que interpretó el conflicto como “una cruzada en defensa de la religión católica y contra el comunismo ateo de la República”.

Por su parte, el bando republicano contó con el respaldo de la U.R.S.S. de Stalin (que proporcionó hombres y armamento), México (que envió armas, alimentos y apoyo diplomático) y las Brigadas Internacionales, compuestas por unos 35.000 voluntarios que llegaron a España para luchar contra el fascismo y defender la República española.

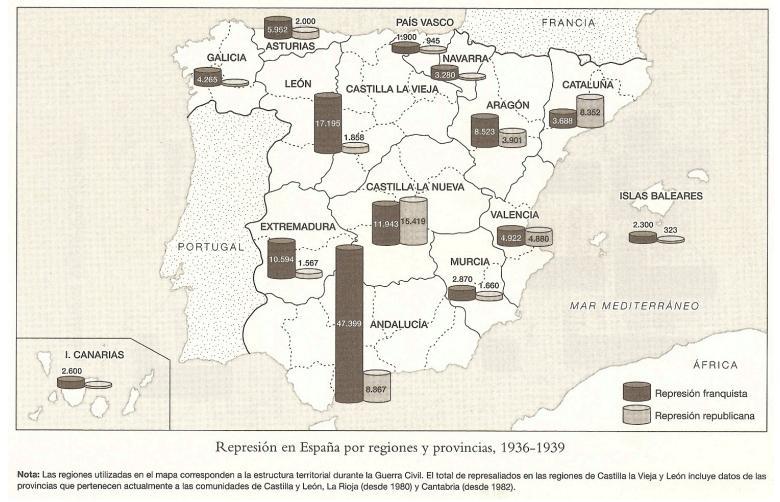

Gráfico y mapa de la represión en la Guerra Civil Española por regiones. Recogido en PRESTON, P., El Holocausto Español, Debate, p. 817.

1.- Identificación de la fuente

Es una fuente secundaria historiográfica al tratarse de un gráfico y mapa de la represión en la Guerra Civil por regiones. Recogido en PRESTON,P. El Holocausto Español, Debate, p. 817

2.- Análisis de la fuente

Nos encontramos frente a un gráfico de barras y un mapa político que ilustran la represión por regiones ejercida por los dos bandos, el franquista y el republicano, durante la Guerra Civil Española.

A través del gráfico de barras, se puede apreciar que las regiones con mayores niveles de represión son Andalucía, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Extremadura, Cataluña, Aragón y Valencia. En la mayoría de las comunidades españolas, los índices de represión del bando franquista superan a los del bando republicano, excepto en Cataluña y Castilla la Nueva, donde ocurre lo contrario.

Relaciona la fuente con su contexto histórico respondiendo a las cuestiones. [3 puntos]

a) ¿A qué etapa histórica pertenece esta fuente?

Estamos inmersos en la guerra civil española (1936-1939), desencadenada tras el golpe de Estado militar del 18 de julio de 1936, que provocó la fragmentación de España en dos bloques irreconciliables: el bando nacionalista y el bando republicano. Ambos bandos implementaron una política represiva severa (con aproximadamente 180.000 víctimas mortales) en las zonas bajo su control, dirigida contra los enemigos y simpatizantes del bando contrario.

b) Explica las represalias llevadas a cabo durante la guerra en las retaguardias de ambos bandos. Relaciona la fuente con ese contexto.

En la zona franquista, la represión —que afectó a aproximadamente 130.000 personas fue organizada por el Estado franquista, compuesto por militares, fuerzas del orden público, falangistas, carlistas, entre otros, con el propósito de eliminar toda oposición y afianzar el régimen dictatorial franquista.

Esta represión se dirigió principalmente contra los llamados “rojos”: militares republicanos, políticos socialistas, comunistas, republicanos, anarquistas, sindicalistas de izquierdas, simpatizantes del Frente Popular, así como personas denunciadas, docentes, intelectuales y funcionarios

El ejemplo más representativo es la masacre de Badajoz (agosto de 1936), en la que fueron fusiladas alrededor de 4.000 personas.

Por otro lado, en la zona republicana, la represión con cerca de 50.000 víctimas— se llevó a cabo fuera del marco legal y sin el respaldo del Gobierno republicano, ejecutada por comités revolucionarios populares y grupos de milicianos anarquistas y comunistas Estos actuaron contra religiosos, terratenientes, empresarios, caciques, miembros de partidos políticos de derecha y personas sospechosas de colaborar con los sublevados. El episodio más destacado fue la matanza de Paracuellos del Jarama (noviembre de 1936), donde fueron ejecutados aproximadamente 2.500 presos acusados de simpatizar con el alzamiento militar golpista.

c) ¿Qué otras consecuencias demográficas tuvieron la guerra?

La mortalidad durante la Guerra Civil La Guerra Civil Española fue el conflicto más cruento que ha sufrido España. Se calcula que el número total de víctimas alcanzó aproximadamente las 500.000 personas, incluyendo tanto a los fallecidos en combate, en los bombardeos, como a aquellos asesinados por la intensa represión ejercida por ambos bandos, que causó alrededor de 180.000 muertos.

A estas cifras hay que añadir cerca de 350.000 personas que perecieron debido a la desnutrición y diversas enfermedades derivadas del conflicto.

El éxodo masivo durante la Guerra Civil Tras la ofensiva definitiva de las fuerzas franquistas sobre Cataluña, la Guerra Civil provocó un masivo fenómeno de exilio, con aproximadamente 500.000 personas que se desplazaron hacia los campos de refugiados situados en la costa francesa o emigraron a países como México, Argentina y la URSS Este éxodo tuvo un profundo impacto demográfico, cultural y económico, afectando a varias generaciones posteriores en España.

Francia se convirtió en el principal destino para los exiliados republicanos, con un total aproximado de 450.000 personas. Ante esta avalancha, las autoridades francesas internaron a los hombres en campos de confinamiento, mientras que las mujeres, niños y ancianos fueron alojados en centros de acogida. Posteriormente, con la ocupación nazi de Francia, la situación de estos exiliados empeoró significativamente, ya que muchos fueron detenidos y recluidos en campos de concentración nazis

Por otro lado, durante la guerra se produjo una primera oleada de exiliados organizada por el Gobierno republicano: los conocidos como “niños de la guerra”, que fueron evacuados a países extranjeros como Francia, URSS, Bélgica e Inglaterra. La mayoría de estos niños fueron repatriados una vez finalizado el conflicto, salvo aquellos que fueron enviados a la URSS, quienes no regresaron hasta varias décadas después

Toma de posesión como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez en julio de 1976

1.- Identificación de la fuente

Es una fuente primaria de naturaleza iconográfica, en concreto la foto de la toma de posesión como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez en julio de 1976

2.- Análisis de la fuente

Se trata de una imagen política que capta el momento del juramento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno en 1976. En esta fotografía, el autor registra la escena solemne donde Adolfo Suárez, arrodillado, promete cumplir con sus responsabilidades como máximo dirigente del gobierno, en presencia del rey de España, Juan Carlos I, y del presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda.

Relaciona la fuente con su contexto histórico respondiendo a las cuestiones. [3 puntos]

a) ¿A qué etapa histórica pertenece esta fuente?

Nos hallamos en el período conocido como la Transición, que se inició con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de noviembre de 1975, tras el fallecimiento de Franco La Transición se define como el proceso histórico mediante el cual España pasó de una dictadura a un sistema democrático Este cambio fue paulatino y pacífico, a pesar de los atentados terroristas perpetrados tanto por sectores de la extrema derecha como de la extrema izquierda Dicha transformación fue posible gracias al acuerdo alcanzado entre las fuerzas franquistas que apostaban por la revisión del régimen y la oposición democrática

b) ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron al nombramiento de Adolfo Suárez en julio de 1976?

En un primer momento, el rey decidió mantener a Arias Navarro al frente del primer gobierno de la monarquía, quien ya había dirigido el ejecutivo durante la etapa final de la dictadura franquista

Este gabinete no logró implementar un proceso de reformas democratizadoras y respondió con una represión severa a las protestas sociales, destacándose la muerte de cinco trabajadores a manos de la policía en los sucesos de Vitoria en 1976

La política de represión y el estancamiento en las reformas favorecieron la unificación de la oposición democrática en la llamada “Platajunta” , que reclamaba una amnistía política, la convocatoria de elecciones democráticas y la legalización de los partidos políticos y sindicatos obreros libres

Frente a esta situación, el rey realizó cambios en la dirección del poder, nombrando al aperturista

Torcuato Fernández Miranda como presidente de las Cortes, destituyendo a Arias Navarro y designando a Adolfo Suárez como nuevo presidente del Gobierno en 1976

c) Explica qué reforma planteó Suárez y qué consecuencias tuvo a corto plazo ( hasta las elecciones de 1977)

Adolfo Suárez fue designado presidente del gobierno y, pese a los importantes desafíos que enfrentó (como el terrorismo y los constantes rumores sobre un posible golpe de estado militar), implementó una serie de reformas que facilitaron la transición hacia un régimen democrático.

¿Qué medidas adoptó?

• Reguló el derecho de huelga y concedió una amnistía para los presos políticos.

• Promulgó la Ley de Reforma Política (diciembre de 1976), que implicaba el desmontaje del franquismo y la instauración de un estado democrático.

• Eliminó el Tribunal de Orden Público franquista y disolvió el Movimiento Nacional.

• Designó al teniente general Gutiérrez Mellado como vicepresidente del gobierno, quien desempeñó un papel fundamental para neutralizar la amenaza golpista dentro del Ejército y de los sectores más conservadores, molestos por el avance político y los ataques terroristas de ETA y GRAPO.

• Legalizó todos los partidos políticos, incluyendo al PSOE y al PCE (abril de 1977), tras el compromiso de ambos partidos de respetar la legalidad constitucional, aceptar la monarquía democrática y renunciar a la utilización de la bandera republicana

• Convocó las primeras elecciones generales democráticas (15 de junio de 1977) desde el fin de la dictadura franquista, en las que resultó vencedor el partido de la UCD, fundado por Adolfo Suárez y que integraba a los “aperturistas” del franquismo junto con sectores moderados de la oposición democrática