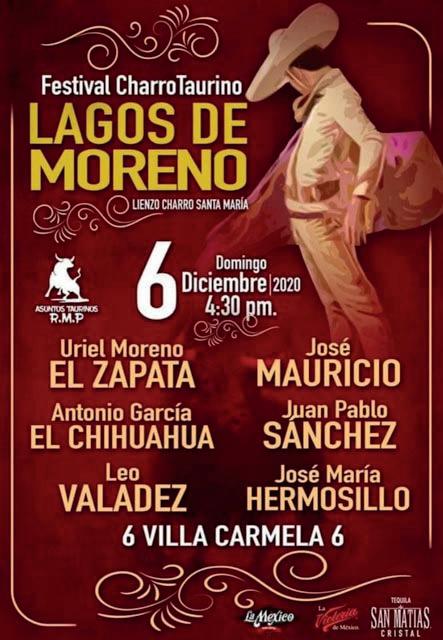

CHARRERRÍA y TAUROMAQUIA. TAUROMAQUIA y CHARRERÍA: DOS CAMINOS, UNA CAUSA.

José Francisco Coello Ugalde

Dr. en Bibliotecología y Estudios de la Información

Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional Autónoma de México.

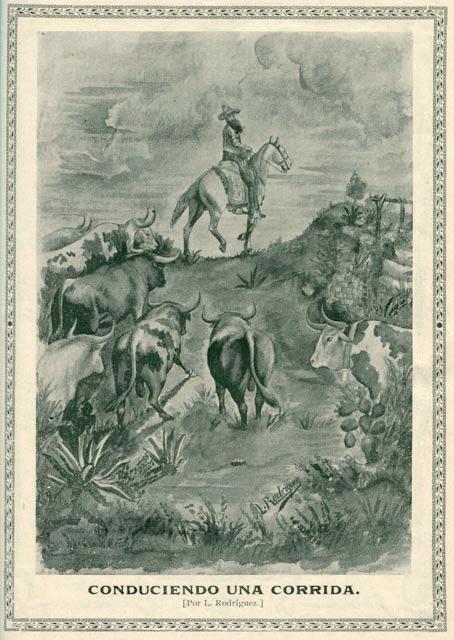

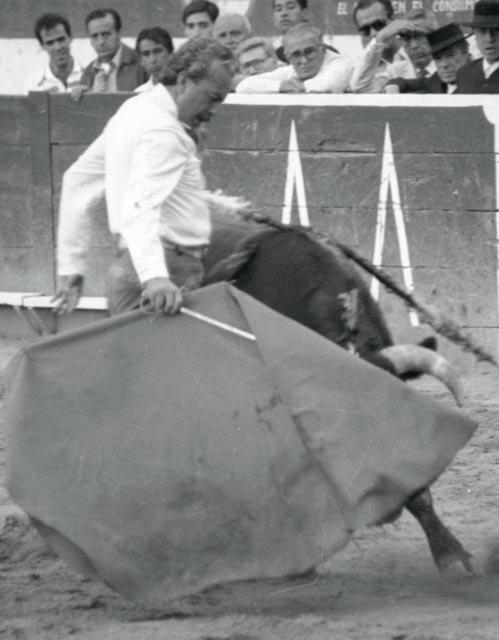

En abril de 1519, desembarcaba en las costas de Veracruz, Hernán Cortés, un grupo de soldados y otros tantos caballos. El propósito era una exploración que concluyó en una conquista. Del mismo modo, otro soldado, Gregorio de Villalobos, se encargó de supervisar que el barco conducido por él y su gente, dejaran en tierra ganados mayores y menores, destinados para el abasto. Esto en las playas de Tabasco. Cinco años y casi tres meses después, el 24 de junio de 1526, caballos y los “ciertos toros” que procedían del desembarco tabasqueño, o sus crías, fueron materia prima para el primer festejo taurino “alanceamiento de toros”, celebrado en algún espacio de la entonces destruida ciudad de México-Tenochtitlan, festejo que el propio capitán general extremeño registró en su Quinta Carta-Relación, enviada al Rey Carlos V en septiembre de aquel año.

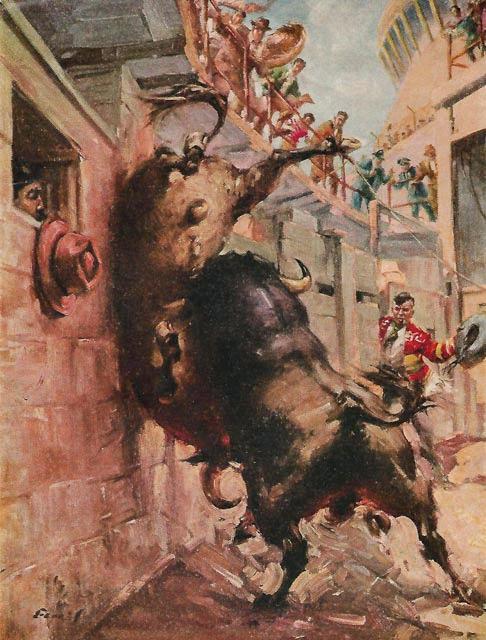

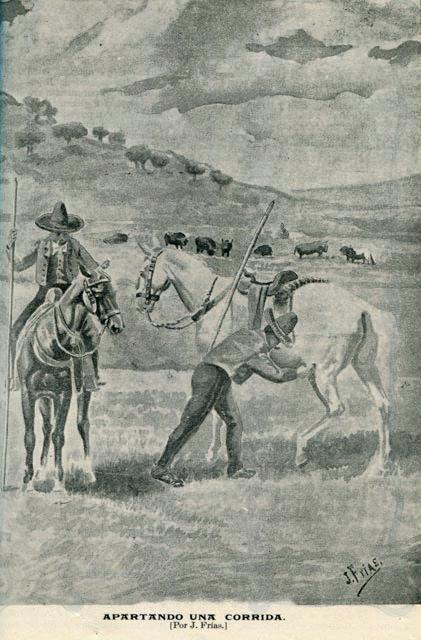

El volumen de estos ganados creció exponencialmente primero en Mesoamérica. Después en la Nueva España. Las tareas para su domesticación, movilización y so permanente en infinidad de celebraciones, llevó, sobre todo, a

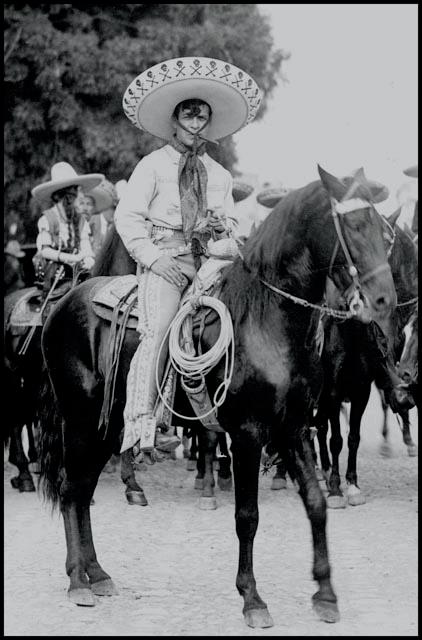

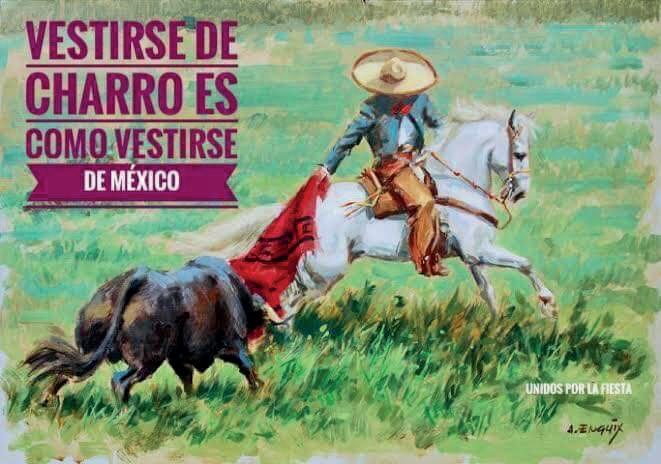

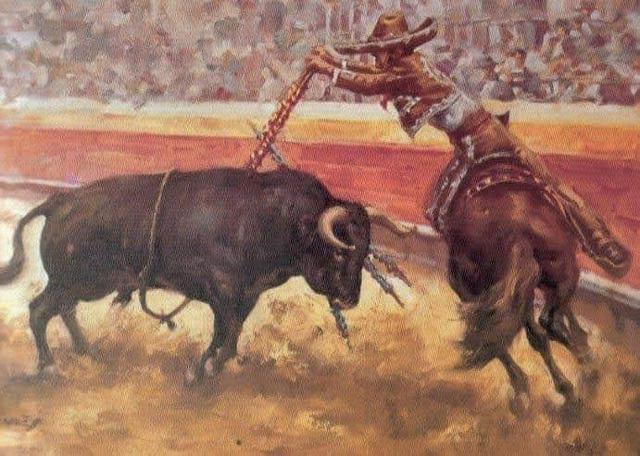

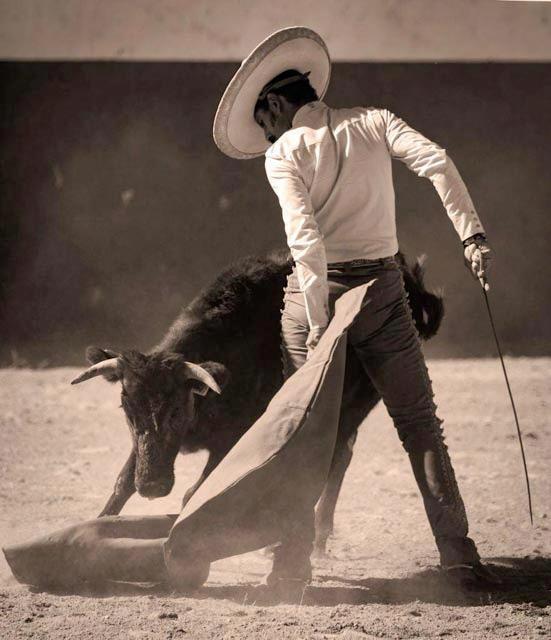

los criollos, mestizos e indígenas -sin olvidar toda la escala de las castas-, bajo la mirada del español, a potenciar la dinámica de tareas de esta índole no sólo en el espacio rural. También en el urbano. Como consecuencia de ello, hubo personajes anónimos y caballeros venidos de la nobleza, que pusieron en práctica ejercicios donde la doma del caballo, uso de instrumentos como el lazo, las espuelas, buenas sillas de montar y otros, permitieron verdaderas escenas que, con el tiempo iban a convertirse en charros, esa influencia salamanquina que llegó y permeó también como muchas otras -en ese trascendental cruce de culturas-, que, al hacerlo suyo, los propios americanos primero. Los novohispanos después, permitirían que, para el siglo XIX, siendo México un nuevo Estado-nación, alcanzar cimas nunca antes contempladas.

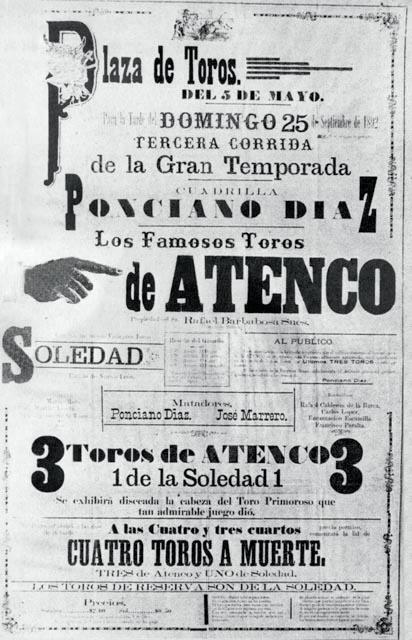

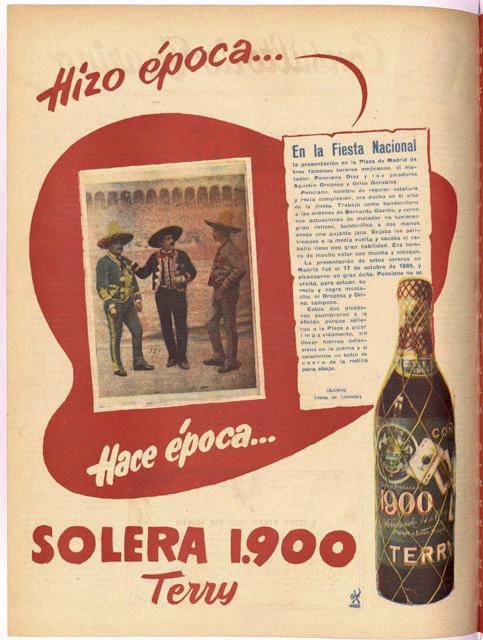

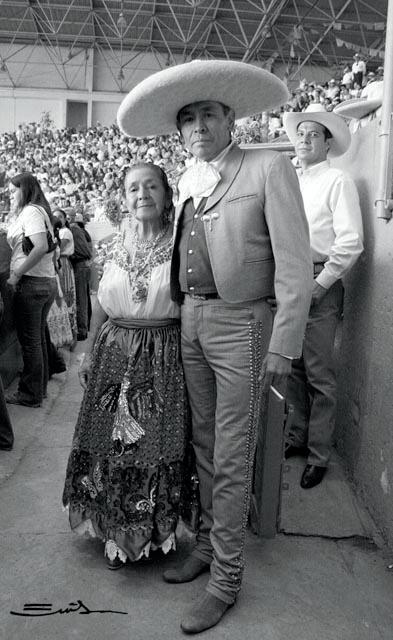

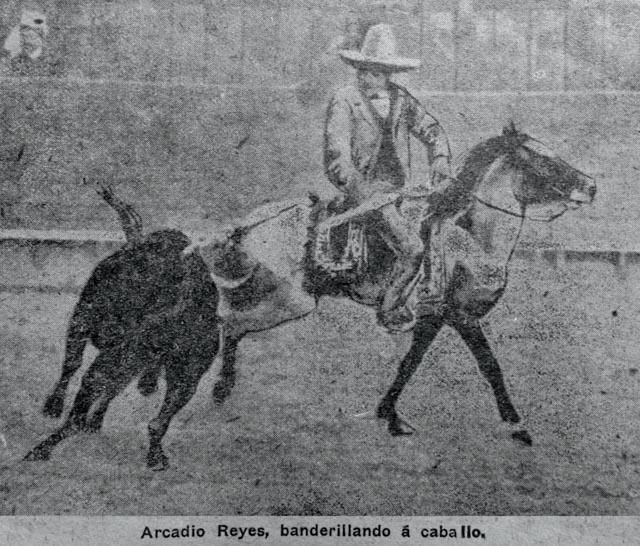

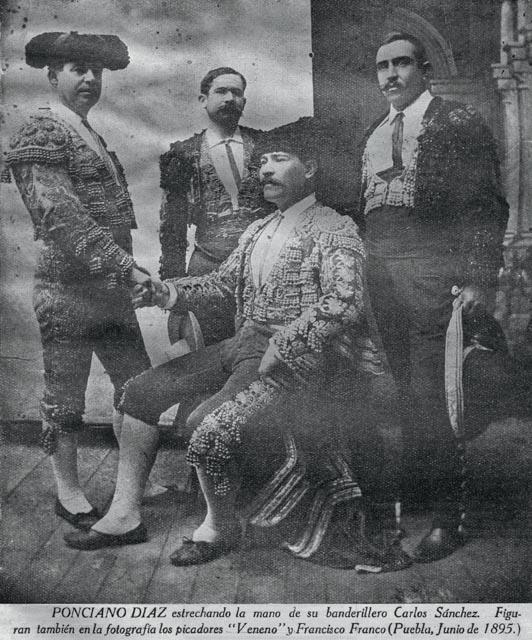

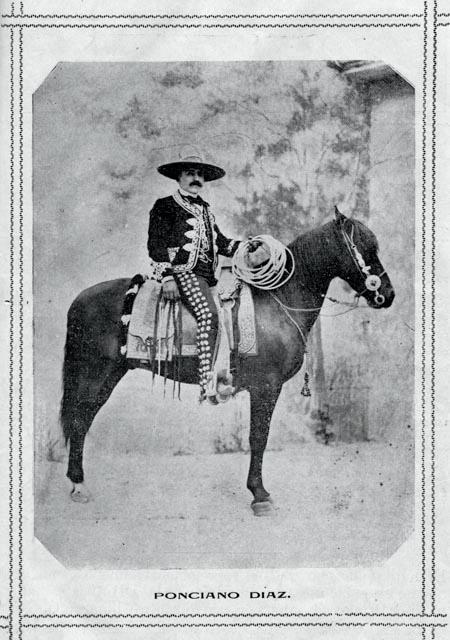

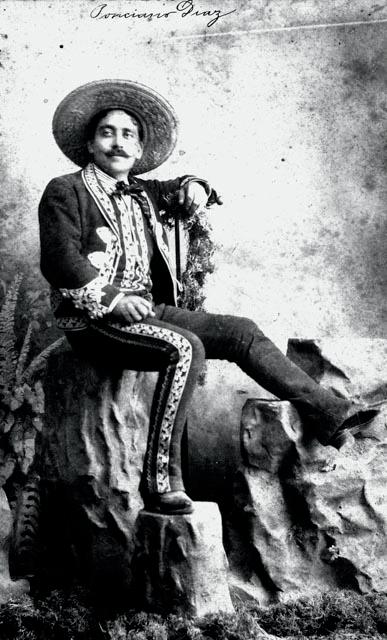

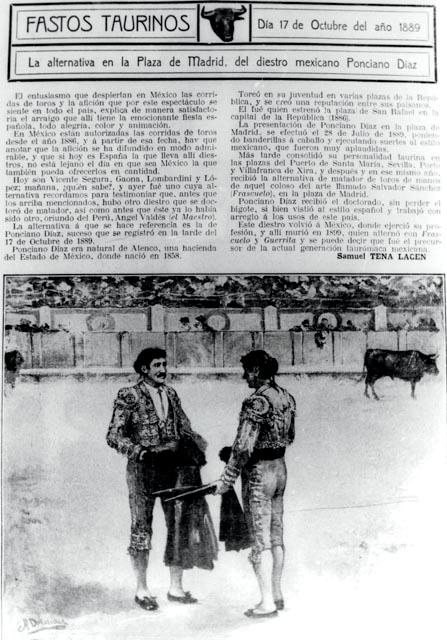

Del “chinaco” insurgente, se pasa por primera vez al término “charro” que da Luis G. Inclán en su novela de costumbres “Astucia” en 1865. Antes ya lo había insinuado también, el artista francés Edouard Pingret, al mediar el XIX en pinturas evocadoras y reveladoras a un tiempo. El efímero emperador Maximiliano (1864-1867), le da carácter al vestido de charro, y eleva su jerarquía y presencia. Ignacio Gadea, Ponciano Díaz y Vicente Oropeza, serán punta de lanza del quehacer charro-taurino entre 1850 y 1920, aproximadamente.

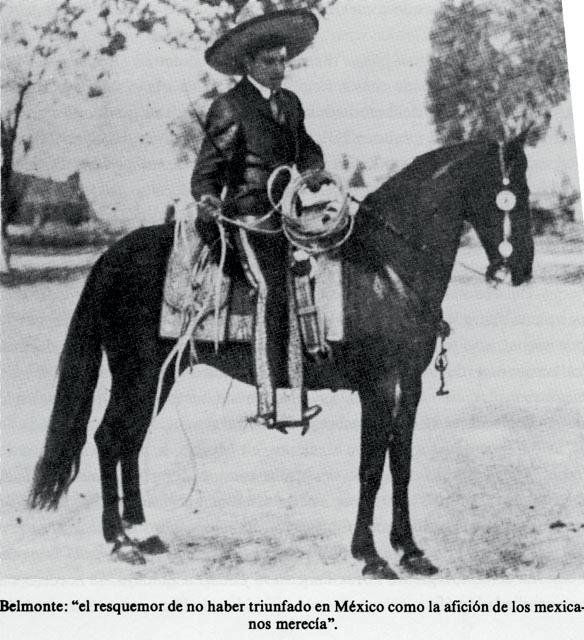

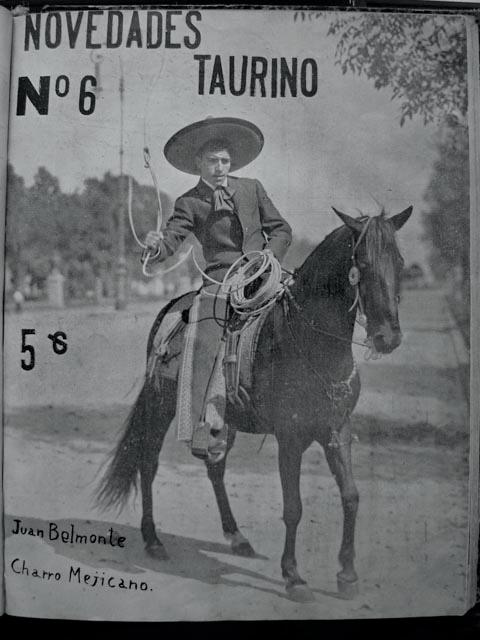

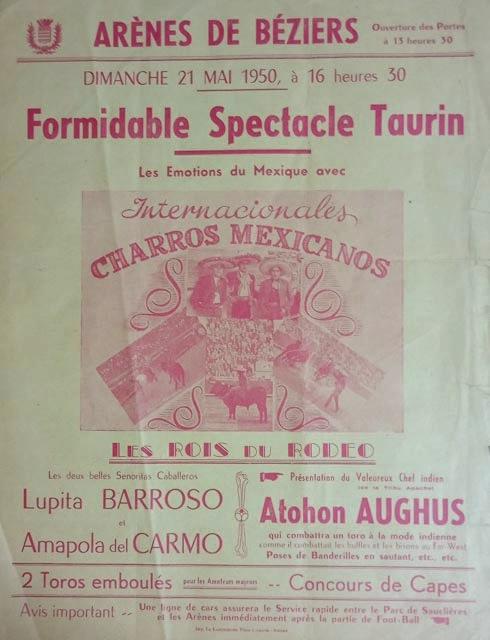

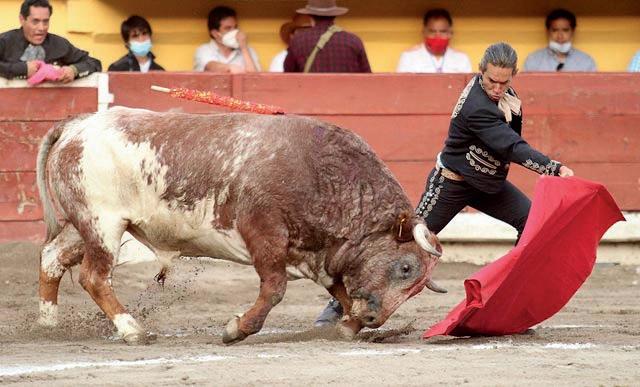

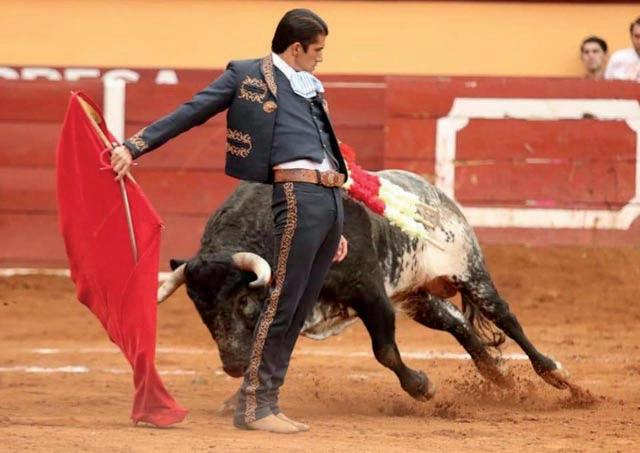

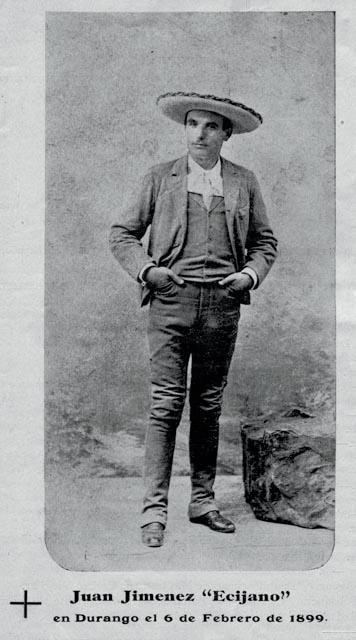

Muerto Ponciano el 15 de abril de

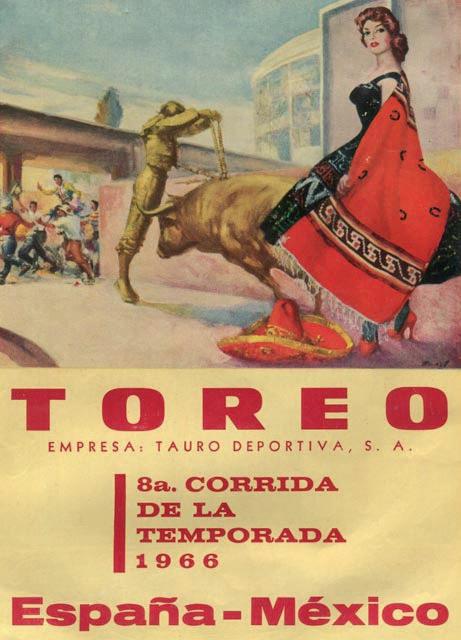

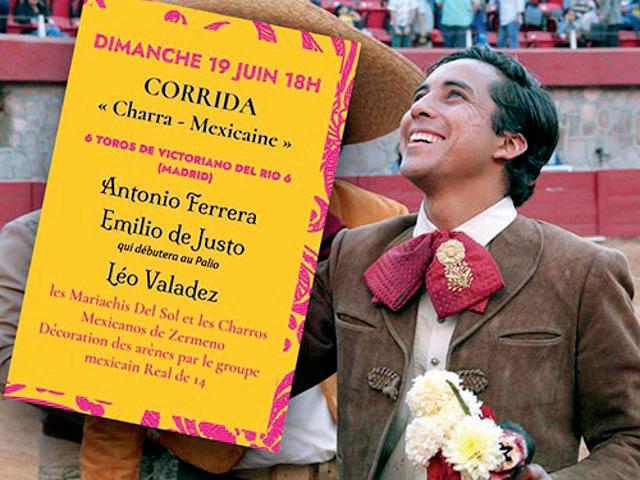

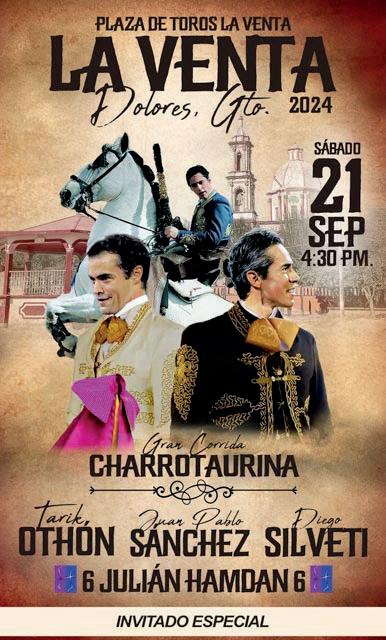

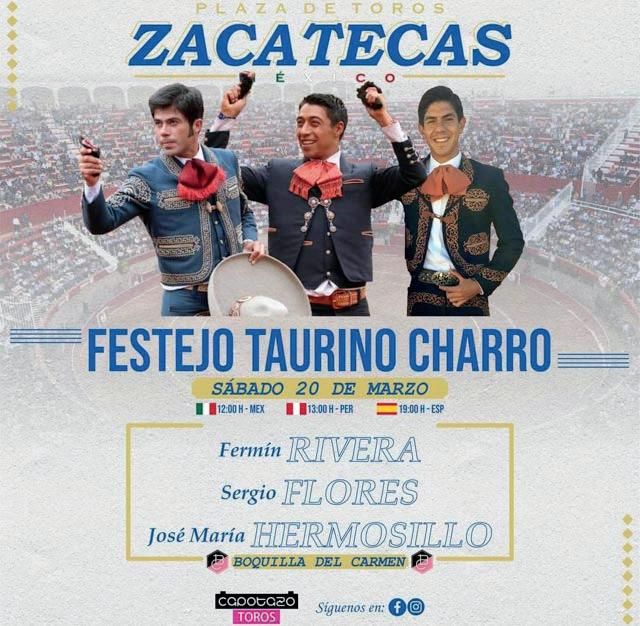

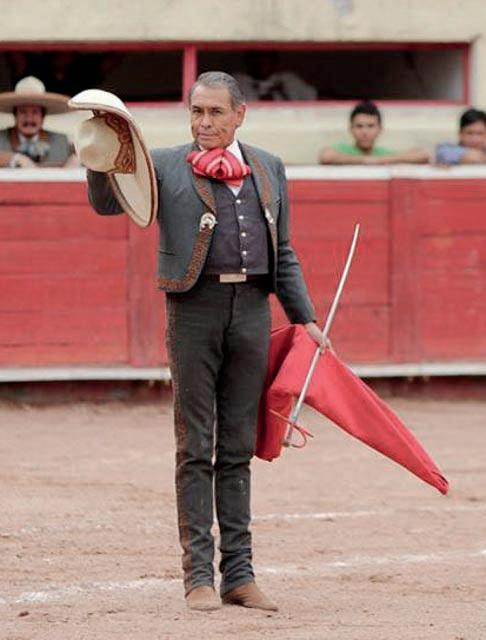

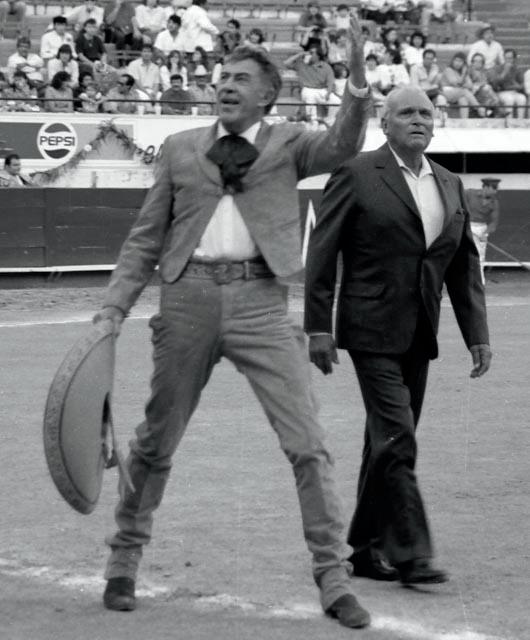

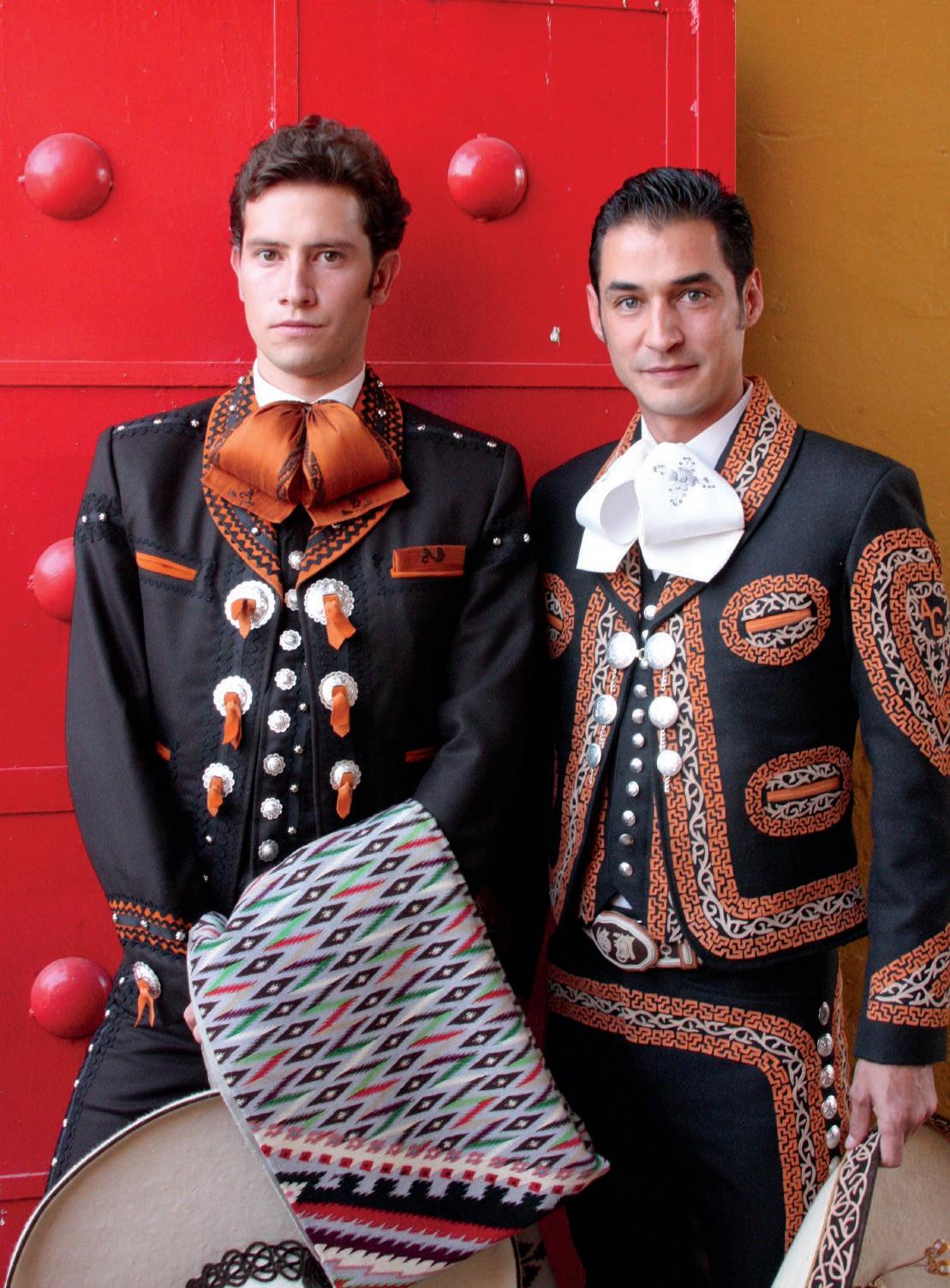

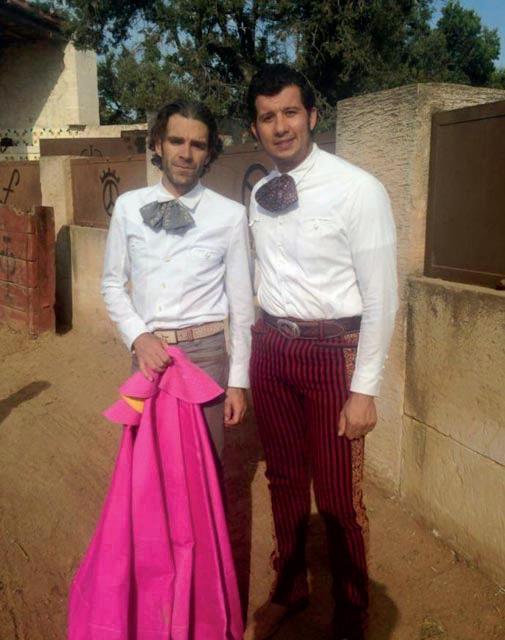

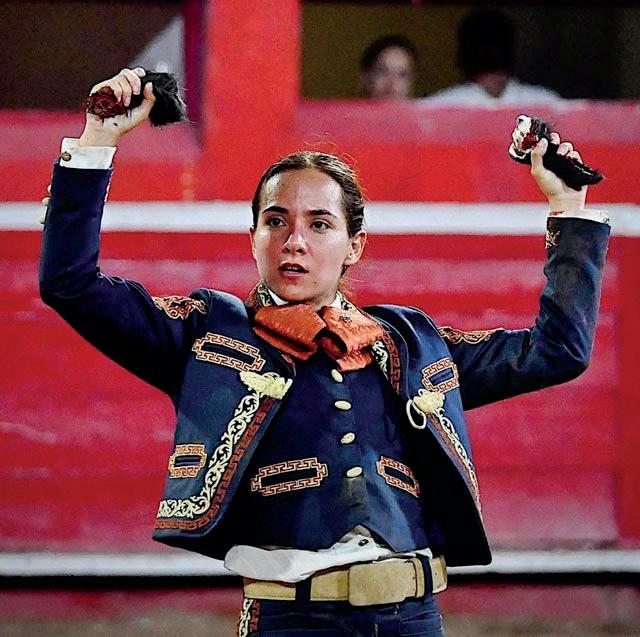

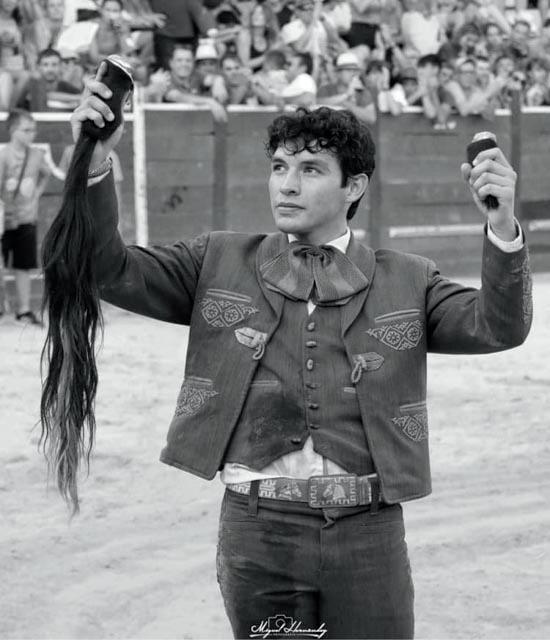

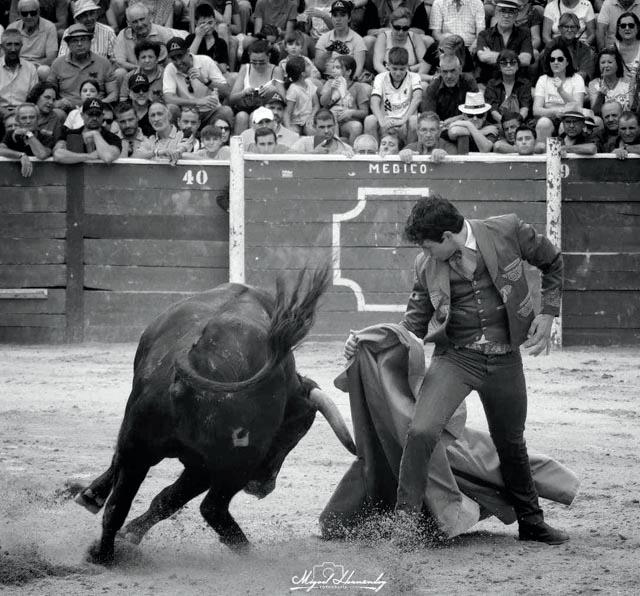

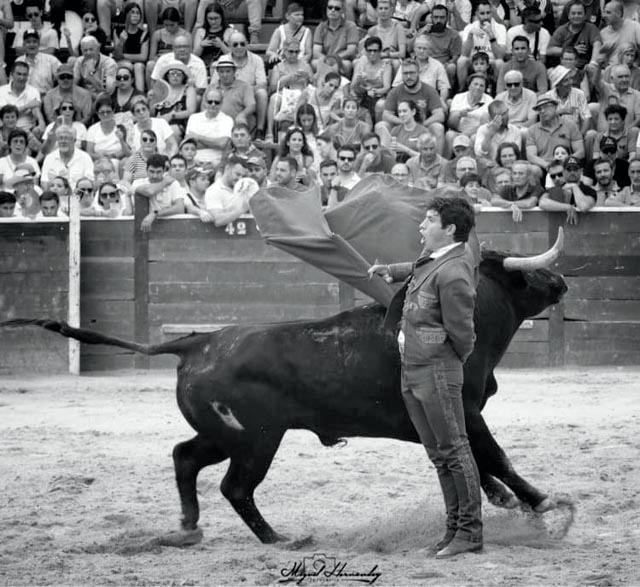

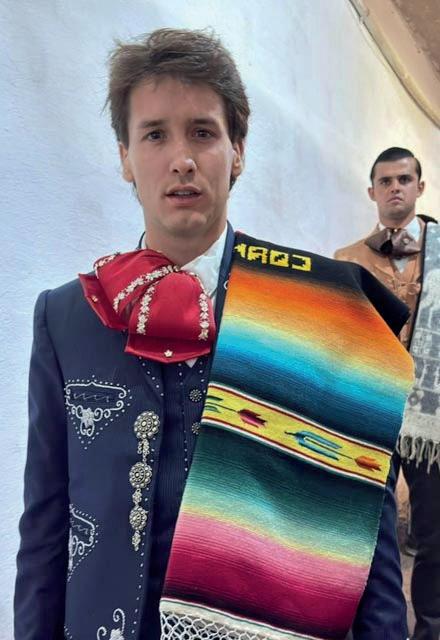

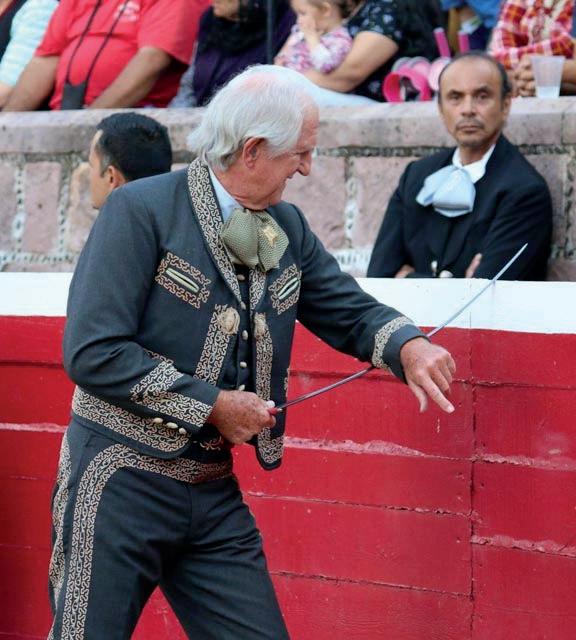

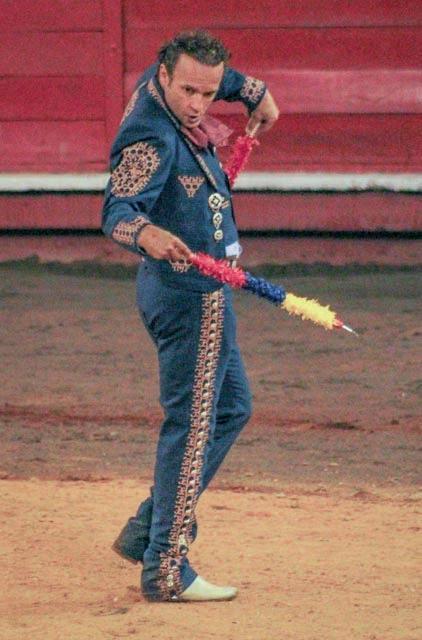

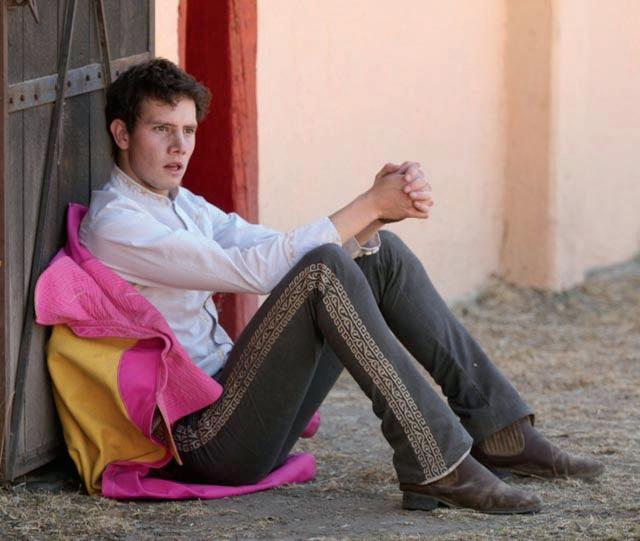

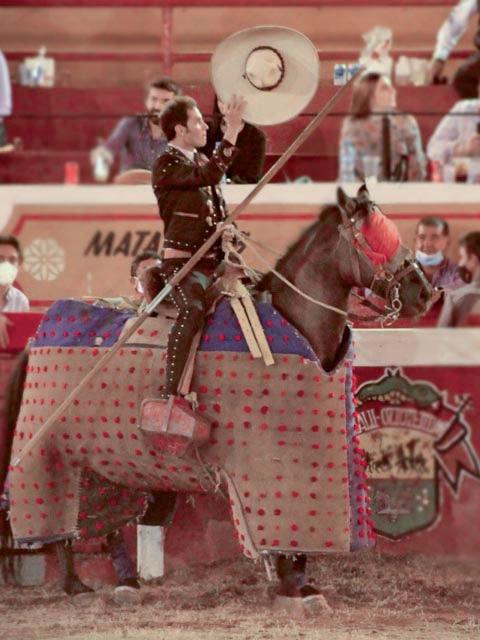

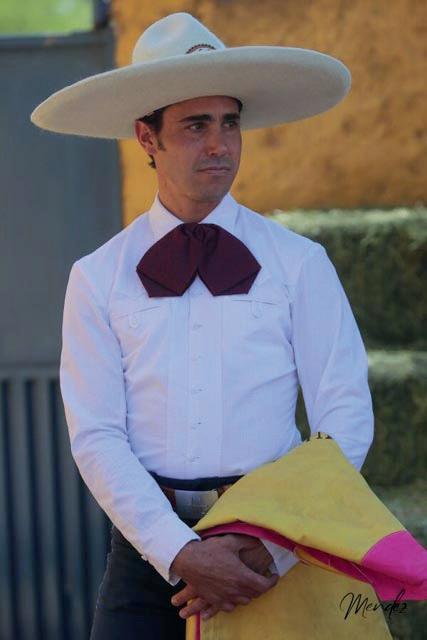

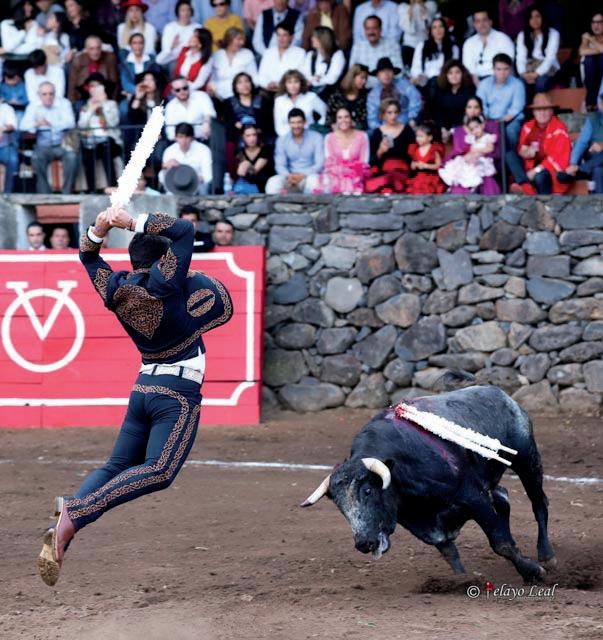

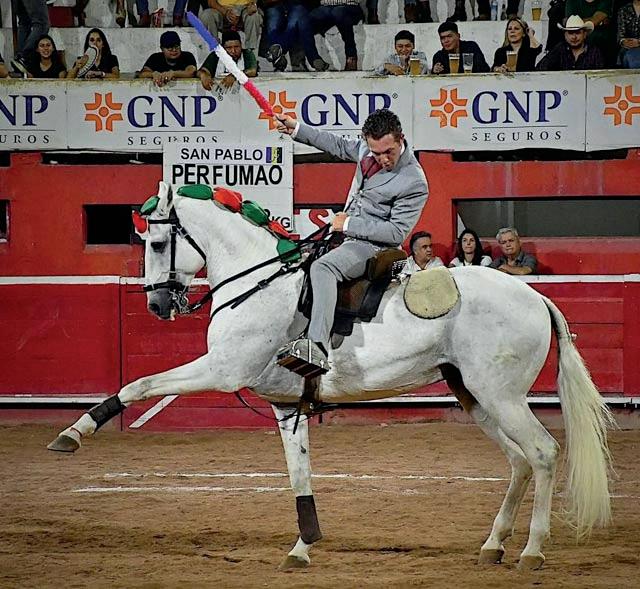

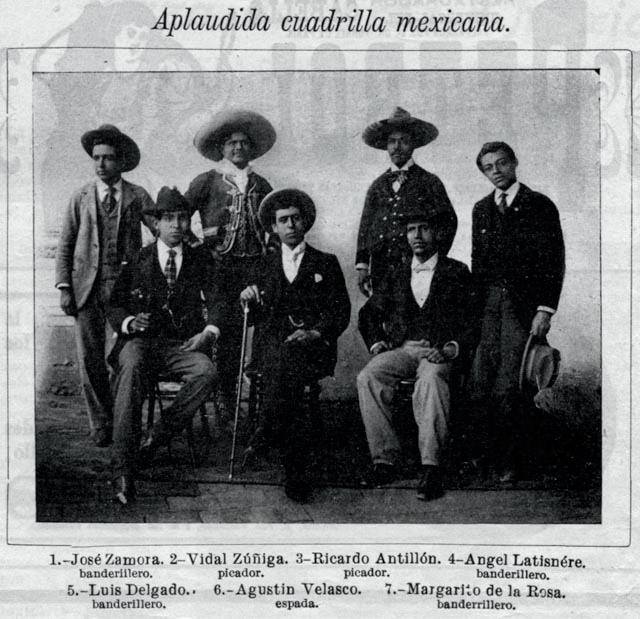

1899, la charrería y la tauromaquia, deciden caminar cada quien por su propio sendero en el siglo XX, y cada reencuentro suyo, como hasta hoy es respetuoso, simbólico y ambas expresiones se despliegan felizmente, al punto de que en lugar neutral, como Istres, Francia, el maridaje se materializa en festejos de reciente hechura, donde toreros de distintas nacionalidades, visten el traje charro mexicano con tal orgullo, representando una tauromaquia que alcanza nuestros días.

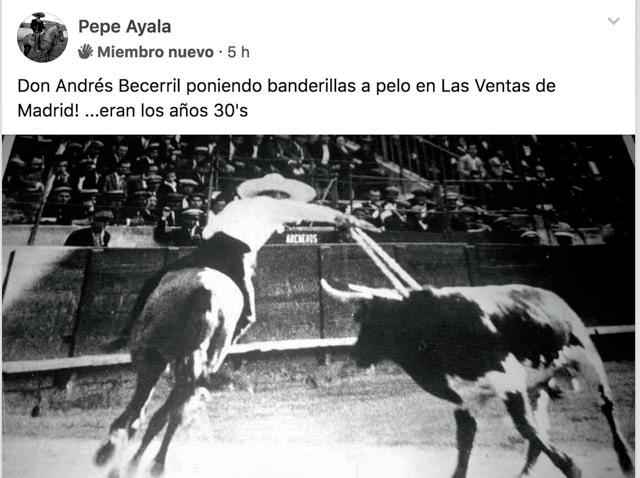

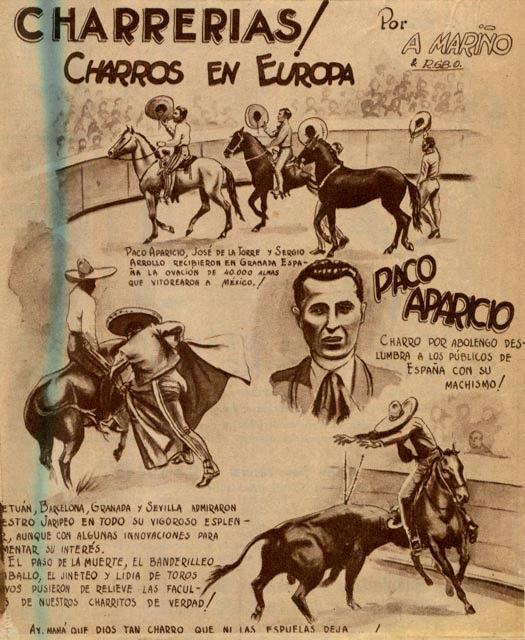

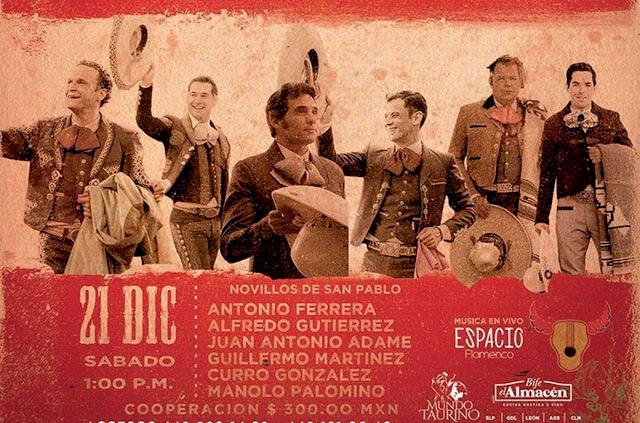

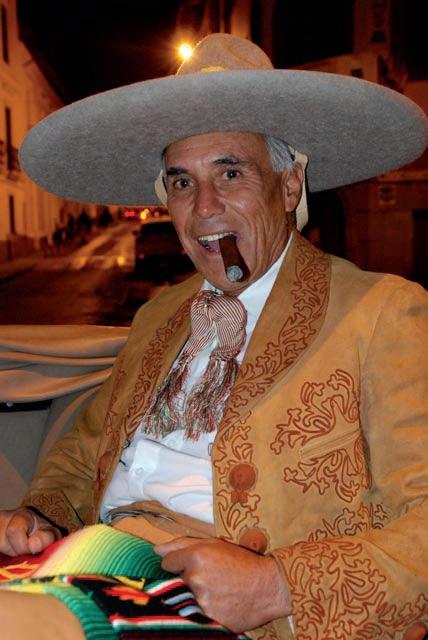

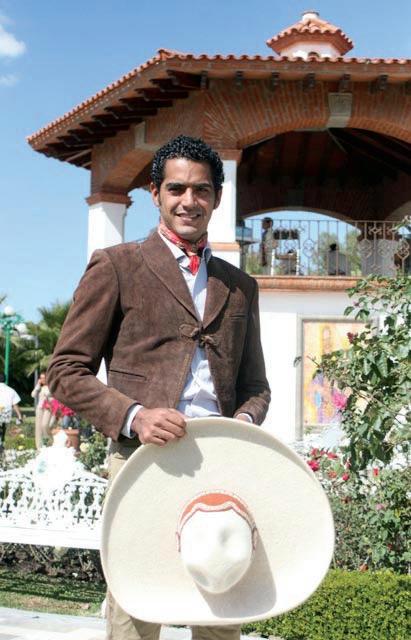

Los Velázquez, Becerril, Aparicio, Aguilar, Ramos, Ballesteros, Icaza, Rincón Gallardo, Barbabosa, González (de Tlaxcala), y muchos, muchos más, detentaron y seguirán haciéndolo sus siguientes generaciones, ese orgullo de habitar en cada uno de ellos el afecto. El amor a muchos significados, donde charrería y tauromaquia.

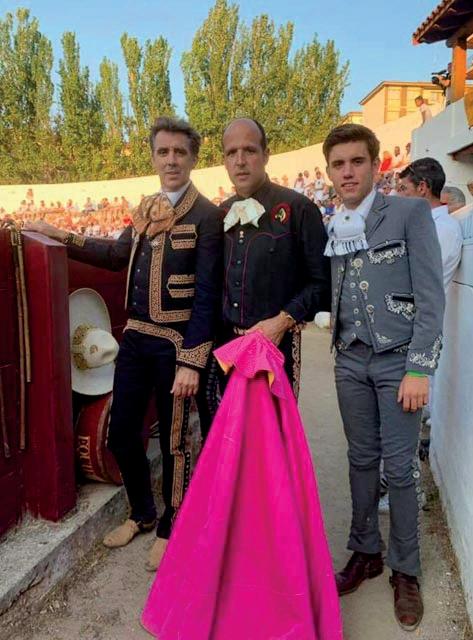

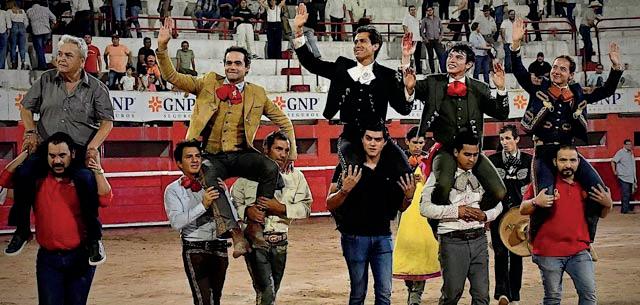

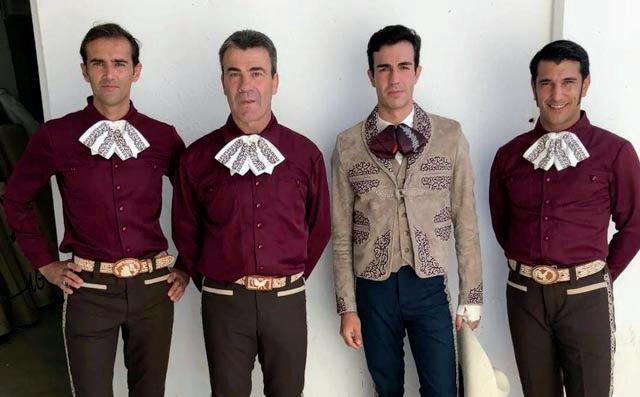

Tauromaquia y charrería siguen y seguirán no sólo dándose la mano, sino fortaleciendo, camino a la eternidad, el maridaje entre charros

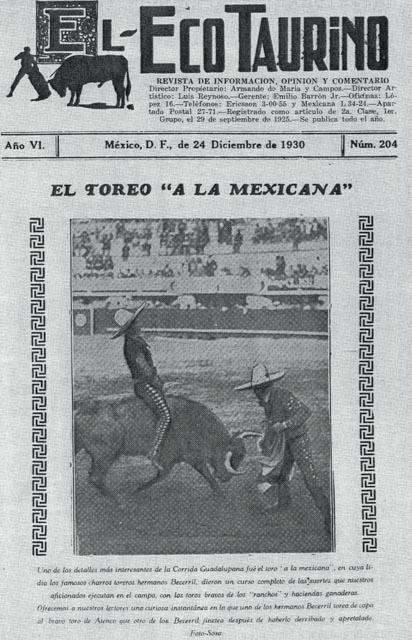

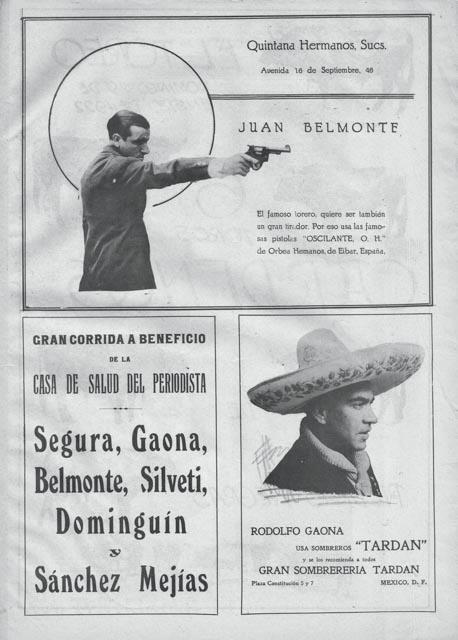

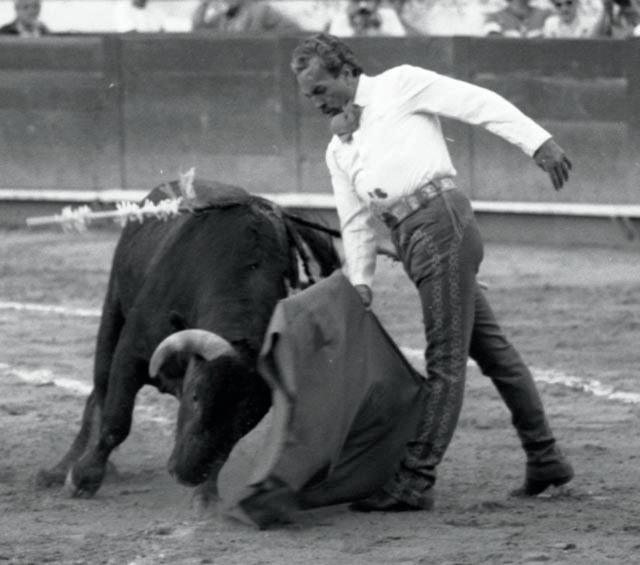

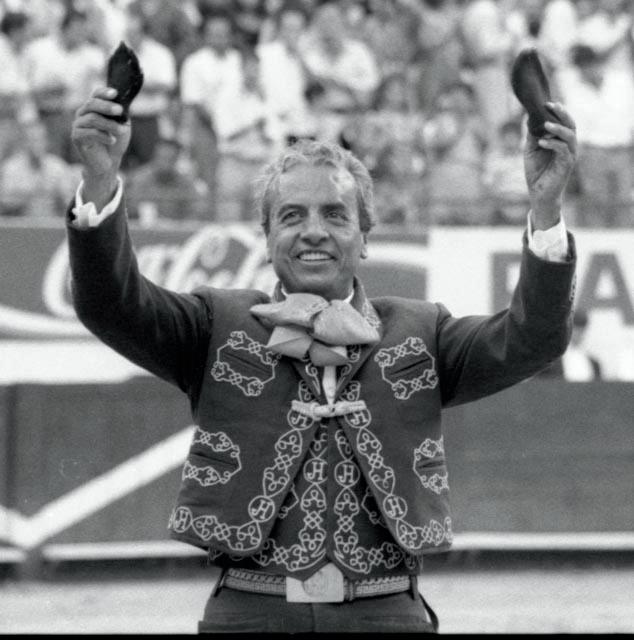

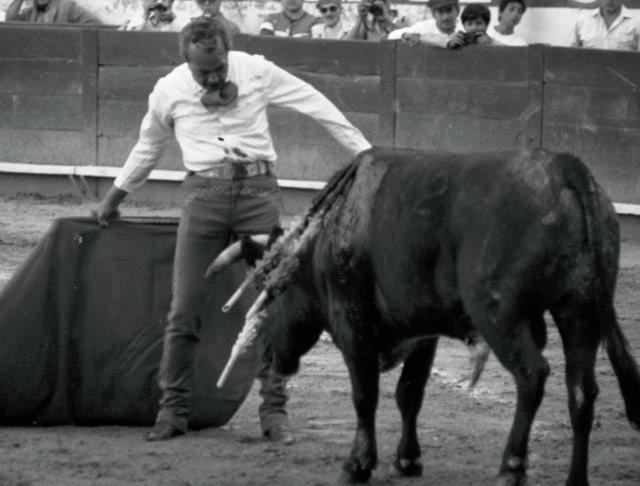

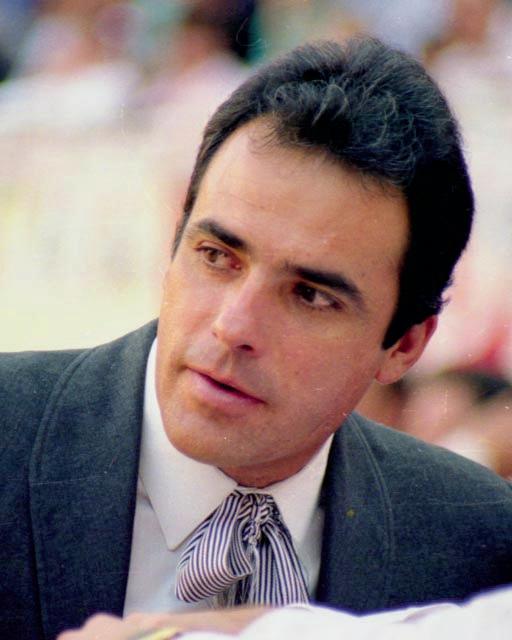

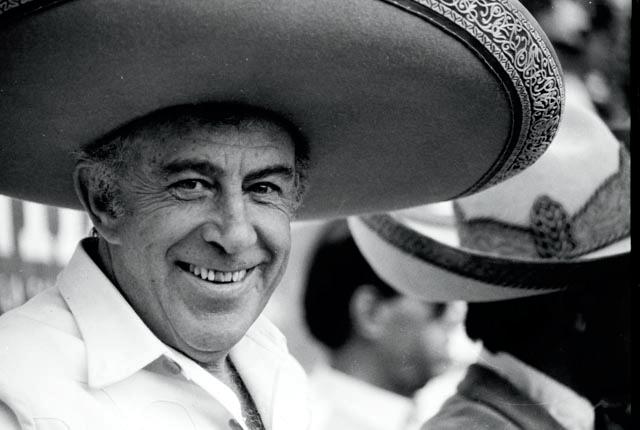

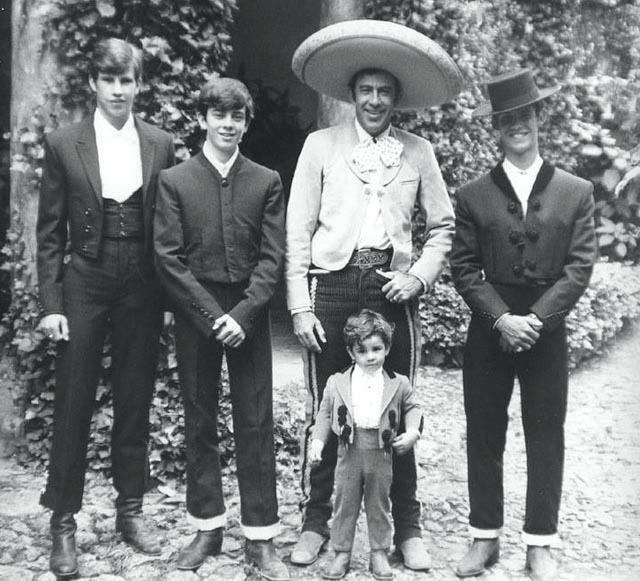

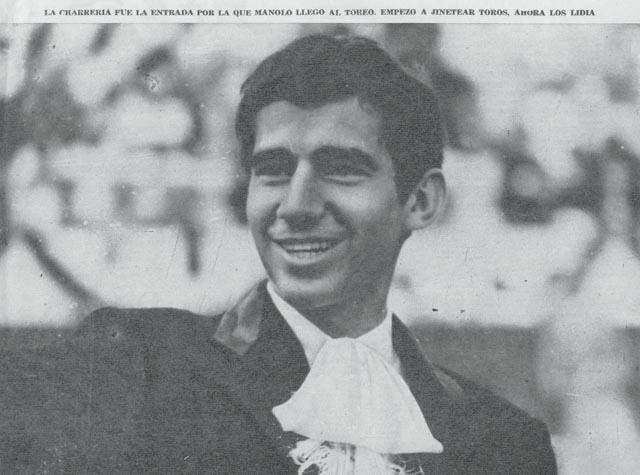

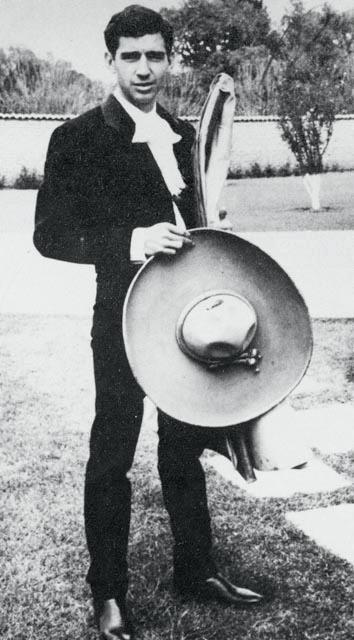

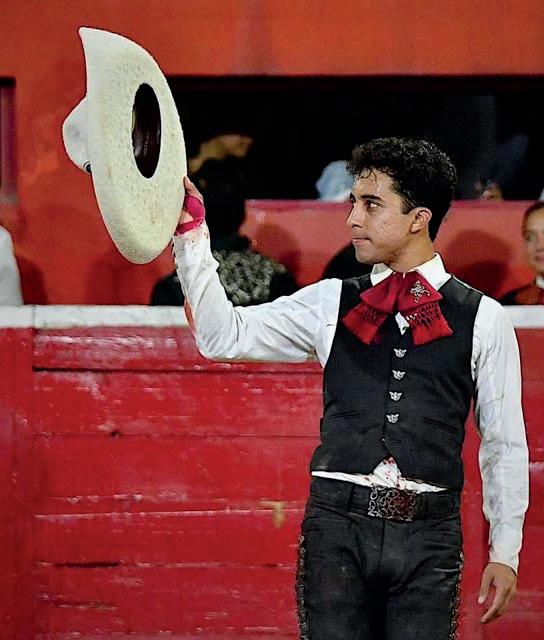

Ándres y Antonio Becerril con Juan Silveti