hörbar

Das Magazin des Konzerthaus Dortmund

Partnerstiftung

Hauptsponsoren

Sponsoren

Förderkreise

Förderer

Danke für: So klingt nur Dortmund.

Entdeckung der Langsamkeit

Sind Sie schon einmal durch Japan gereist und waren im Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen unterwegs? Wie Bäume und Häuser an einem vorbeirasen, sodass man sie kaum noch wahrnimmt! Die Schnelligkeit ist begeisternd, vor allem wenn sie mit der Sicherheit und Pünktlichkeit der Japan Railway Company zusammenfällt. Manchmal würde ich mich freuen, mal wieder nach Japan zu kommen – nicht nur, wenn ich in einem deutschen Zug sitze und wegen der üblichen Verspätungen Termine nach hinten schieben muss.

Ich selbst wurde in Japan geboren und mir ist die japanische Kultur deshalb sehr nah. Mich fasziniert dort seit jeher das Nebeneinander von Hochtechnologie und Tradition. Gerade Letztere ist durchzogen von Form und Zeit, oft viel Zeit, dem Gegenteil der Schnelligkeit: Wenn wir an Teezeremonien, Gärten, Bogenschießen, Nō-Theater oder Zen denken, dann denken wir auch an Langsamkeit. Und schon der Gedanke daran wirkt irgendwie erholsam. Das bewusste Verlangsamen war immer auch Teil meiner Faszination, und es gewinnt an Bedeutung, je weniger Raum der Zeit heute gegeben wird – ein Phänomen, das wir alle täglich erleben.

Zum Glück besitzt auch Musik die Kraft, uns die Kunst der Verlangsamung zu schenken und uns aus der Rastlosigkeit des Alltags herauszuholen. Sie bringt uns zum Innehalten und zur Fokussierung – wenn sie gut ist. Denn anders können wir sie weder wirklich verstehen noch genießen. Re-

fugium für Herz und Seele ist ein Bild, das wir am Konzerthaus gerne nutzen, um das zu beschreiben, was wir Ihnen in unserem Saal mit unserem Programm anbieten.

Genau diesen Gedanken wollen wir noch einmal etwas weiterführen, wenn wir am ersten November-Wochenende zu unserem SLOW Festival einladen. 36 Stunden am Stück widmen wir uns nicht nur musikalisch, sondern auch darüber hinaus der Langsamkeit – inklusive japanischer Teezeremonie natürlich. Wir bieten der Schnelligkeit die Stirn: eine gemeinsame innere Revolte gegen das Höher-schneller-weiter. Wir schaffen einen Zeit-Raum, in den man bewusst eintritt, sich darin aufhält, in dem Zeit relativ wird, in dem das Draußen sich schneller zu bewegen scheint als das Drinnen, in dem vieles verlangsamt ist, in dem man sich selbst neu erfährt und dabei neu hört und erlebt. Wir schaffen einen Ort der Achtsamkeit, können uns dabei zugleich anders auf Musik einlassen und erspüren, was Musik in uns anregt – oder für spirituell orientierte Menschen: inwiefern sie vielleicht auch auf Größeres hindeutet? Wir schenken uns Zeit und gönnen uns Langsamkeit. »Come in, calm down and make time stand still.« Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich mit uns auf dieses Experiment einlassen.

Ihr

Dr. Raphael von Hoensbroech Intendant und Geschäftsführer des Konzerthaus Dortmund

Mi 12.11.2025 20.00 Uhr

Dittsche

Dittsche ist zurück – und das live, in voller BademantelPracht! Olli Dittrichs legendäre Tresen-Philosophie bringt große Weltideen auf die Konzerthaus-Bühne.

06 Interview

Oper in drei Minuten

Sänger und Schauspieler Vladimir Korneev über Sprache, Fernweh und Sehnsuchtsorte

10 Titel

Glück mit und durch Musik

Kein Vorspulen oder Durchskippen – ein Festival der Verlangsamung

14 Internationale Orchester

Zu zweit eine Einheit

Die Brüder Lucas und Arthur Jussen sind ein Weltklasse-Duo am Klavier.

17 Internationale Orchester

Wahre Größe

Sir András Schiff widmet sich der Genialität und den musikalischen Überraschungen von Joseph Haydn.

20 Chorklang

Aus dem Dunkel ins Licht

Brahms’ Suche nach Trost in der Musik zeichnen Raphaël Pichon und seine Ensembles nach.

22 Neuland

Freiheit für Bruckner!

Das junge Stegreif Orchester versetzt Anton Bruckners Musik in Bewegung.

24 Pop im Konzerthaus

Zwischen Soul und Schlafzimmer

Den Auftakt zum Pop-Abo gibt dieses Jahr Benny Sings mit seinem unverwechselbaren Mix aus Soft-Pop, Jazz und R ’n’ B.

25 Soundtrack Europa

Stimmkunst hoch zwei

Wenn die berührenden Stimmen von Sílvia Pérez Cruz und Salvador Sobral zusammen erklingen, ist Gänsehaut garantiert.

03 Editorial

04 Einblick

05 Inhalt

26 Augenblick

28 Gästebuch

29 Ausblick / Rätsel / Impressum

30 Haus und Verkauf

Op er in drei Minuten

»Youkali« – das klingt nach Fernweh, nach Sehnsucht, nach einem Ort jenseits der Wirklichkeit. Das Stück des Komponisten Kurt Weill ist Namensgeber des aktuellen Konzertabends von Vladimir Korneev. Und für den Sänger und Schauspieler ist »Youkali« viel mehr als ein Titel. Es ist ein sehr persönliches Sinnbild für Hoffnung – und für Heimat. Im Gespräch erzählt der 38-Jährige, wie eng seine Lebensgeschichte mit dem Weill-Chanson verbunden ist, wie das Klavier für ihn schon früh zu einem Rettungsanker wurde und warum Schauspiel und Gesang im Chanson für ihn untrennbar miteinander verbunden sind.

Als Sie fünf Jahre alt waren, sind Ihre Eltern mit Ihnen vor dem Krieg in Georgien nach Deutschland geflohen. Dort haben Sie gelernt, Klavier zu spielen – in einem Land, dessen Sprache nicht die Ihre war: War die Musik eine Ausdrucksform, die diese Sprachlosigkeit ein Stück weit aufgehoben hat?

Ich war tatsächlich sprachlos. Und nicht nur wegen der neuen Sprache: Ich habe bis zu meinem 17. Lebensjahr massiv gestottert. Es gab Momente als Kind, da wollte ich nicht mehr aufwachen –weil ich nicht in die Schule wollte. Ich habe mich so geschämt. Das Klavier war für mich eine riesengroße Rettung. Ich habe in den Stücken ausgedrückt, wie es mir gerade ging – in der Schule oder mit dem Stottern. Ich habe da alles reingepackt, was ich fühlte, regelrecht in die Musik hineingespielt.

Im Chanson schwingt auch viel Innerlichkeit und Gefühl mit: War dieses frühe, sehr emotionale Musizieren wie ein Wegbereiter hin zum Chanson?

Ich mochte damals vor allem die Romantiker, also Chopin oder Rachmaninow – da durfte ich die Melodiebögen mehr ausgestalten und es war nicht so streng wie bei Bach. Und ich hatte mit Janina Raisowa und Veronika Leshinskaya zwei tolle Lehrerinnen. Sie haben mich bei jedem Melodiebogen gefragt: Was denkst du dir dabei? Was möchte die Melodie sagen? Überlege dir einen Text dazu. Das war damals wie eine unbewusste Vorbereitung aufs Chanson.

Schon während Ihrer Ausbildung standen Sie als Jazz- und Chansonsänger auf der Bühne. Ihre Solo-Programme widmen Sie unter anderem Werken von Edith Piaf oder eben Kurt Weill. Was fasziniert Sie am Genre Chanson?

Ein Chanson ist wie ein Hollywood-Film und eine Oper in drei Minuten. In drei Strophen kann man die ganze Welt eines Menschen erzählen. Jedes Wort, jeder Ton ist da anders gewählt. Dennoch sind es teils sehr eingängige Melodien, die es leichter machen, sich damit zu verbinden. Nur mache ich sie dann schon manchmal komplexer (lacht). Das Chanson gibt mir eine ganz besondere Freiheit. Ich singe zwar Piaf oder Weill und habe sehr großen Respekt vor dem Original – aber ich verändere die Arrangements immer der Szene nach.

Sie sind ja nicht allein Sänger, sondern auch Schauspieler: Wo beginnt im Chanson für Sie das Schauspiel?

Ich kann Schauspiel und Gesang nicht trennen. Wenn ich ein Lied singe, bin ich in dem Moment. Ich interpretiere das, was gerade im Text passiert und versuche, es möglichst ehrlich durch meine Stimme durchzulassen.

Kurt Weill schrieb »Youkali« im französischen Exil. Das Stück erzählt von einer imaginären Insel, einem Sehnsuchtsort als Inbegriff für Hoffnung und Frieden. Wie haben Sie sich diesem Werk angenähert?

Ich lasse mich von der Melodie treiben. Ich habe mir natürlich unterschiedliche Versionen angehört. Es ist schön und auch spannend zu hören, wie andere Künstler »Youkali« interpretieren. Ich fand die Version von Teresa Stratas total cool, weil sie so klassisch war. Barbara Hannigan, Ute Lemper – das sind ganz andere Versionen. Ich persönlich wollte es sehr existentiell machen, schauspielerisch existentiell. Aber auch vom Gesang her flexibel und ausdrucksstark.

»Youkali« ist auch der Titel Ihres aktuellen Programms. Was hat Sie an diesem Stück so sehr berührt, dass Sie einen Konzertabend danach benannt haben?

Das hat sehr persönliche Gründe. Als wir Georgien verlassen mussten, war unter den wenigen Sachen, die meine Eltern mitnehmen konnten, ein Ölbild. Ein kleines Ölbild, das ein Segelboot vor der Küste von Georgien zeigt. Das Bild hat uns die ganze Zeit begleitet – vom Auffanglager bis zur ersten Wohnung in Augsburg. Und ich habe dieses Bild sehr, sehr oft angeschaut und mich auf dieses Segelboot geträumt. Als ich dann »Youkali« mit Mitte 20 zum ersten Mal gehört habe, hat es mich so an dieses Bild erinnert und daran, dass wir alle diesen einen Sehnsuchtsort in uns haben. Einen Ort, den wir auch in unserem Herzen schaffen können. Wo immer wir sind.

Steckbrief

Vladimir Korneev

Geboren 1987

Als Kind Flucht aus Georgien nach Deutschland, aufgewachsen in Augsburg

Zwölf Jahre Klavierausbildung, dann Hinwendung zu Theater und Gesang

Studium Schauspiel und Gesang an der Theaterakademie August Everding in München

Drei aufeinanderfolgende Siege beim »Bundeswettbewerb Ge sang Berlin«

Diskografie: » Weitergehn« (2014), » Recital« (2016), » Herz« (2019), »Romance« (2021) mit dem WDR Funkhausorchester, »Youkali« (2023)

Auftritte unter anderem in San Francisco, Basel, Montréal, beim »Kurt Weill Fest« (Artist in Residence), »Rheingau Musik Festival«, »Schleswig-Holstein Musik Festival«, »Kissinger Sommer« und »Heidelberger Frühling« sowie in Paris am legendären Théâtre des Folies Bergère

Live im Konzerthaus: Fr 12.12.2025 20.00 Uhr

Vladimir Korneev – Hommage an Kurt Weill

Bedeutet das, dass Sie in diesem Konzert das Publikum einladen, ihr persönliches »Youkali« zu entdecken?

Ziel meiner Konzerte ist es tatsächlich, genauso einen Ort für das Publikum zu kreieren. So, dass jeder einfach ankommen darf. Dass jeder seine eigenen Geschichten in meinen Interpretationen finden kann, weil ich den Platz dafür lasse.

Auf dem Programm des Kurt-Weill-Abends steht auch ein Stück von Ihnen… Das stimmt. »Wintereinbruch« habe ich komponiert, der Text ist von Carsten Golbeck. Es ist ein politisches Lied und von Kurt Weill inspiriert, das hört man auch an der Melodie. Ich hatte Weill im Kopf, als ich es geschrieben habe. Das war zu einer Zeit, in der autoritäre Stimmen in Europa immer lauter wurden. Eine Zeile lautet: »Gib mir deine Hand, dass wir uns nicht trennen, wenn braune Winde rund um uns wehen, wenn Kälte und Eis unsere Herzen verbrennen, dann halt’ ich dich fest, bis wir Frühling sehen.« Das ist so unfassbar aktuell. Ich denke, dass der Kurt-Weill-Abend deswegen sehr wichtig ist – weil es da auch so viele Parallelen zur heutigen Zeit gibt.

Wie reagieren Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer auf »Youkali«? Gibt es Rückmeldungen, die Sie besonders bewegen? Die Leute sind schon sehr gepackt davon – auch von der Aktualität. Das erlebe ich immer wieder. Sehr viele Menschen sagen mir, dass sie sehr berührt sind. Und das ist, glaube ich, das schönste, beste, liebste Kompliment für mich: Wenn ich jemanden tief berühren kann, dann bin ich schon glücklich.

Das Interview führte Corinna Ludwig.

Glück mit und durch Musik

Das SLOW Festival am Konzerthaus holt sein Publikum musikalisch ins Hier und Jetzt.

»Weshalb ist das Vergnügen an der Langsamkeit verschwunden?

Ach, wo sind sie, die Flaneure von einst?«

Milan Kundera, »Die Langsamkeit«

Der Schriftsteller Milan Kundera schreibt seinen Roman »Die Langsamkeit« im Jahr 1994, vor 31 Jahren. Zeitgleich gründet Jeff Bezos sein Unternehmen Amazon, Sony bringt die PlayStation auf den Markt, die erste Homepage im World Wide Web ist gerade einmal knapp drei Jahre alt. Dass jeder von uns irgendwann permanent einen bis mehrere Mini-Computer mit sich herumtragen wird, ständig erreichbar, dauer-online und das Leben bald noch viel, viel kurzlebiger davonhasten sollte, das wirkte damals noch utopisch – es war ja alles schon so unfassbar schnell.

Also: Wo ist das Vergnügen an der Langsamkeit nur geblieben? Mit dem Soziologen Hartmut Rosa gesprochen: Wir haben es geopfert zugunsten einer dynamischen Stabilisierung unserer modernen Gesellschaft, »die strukturell auf Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung, Innovationssteigerung angewiesen ist, um sich zu erhalten und zu reproduzieren«. Doch dabei wächst die Gefahr, dass wir uns selbst verlieren – je ruheloser wir durch den Alltag eilen, desto mehr übersehen wir, desto weniger spüren wir uns selbst. Aber es gibt einen Ausweg, zumindest für manche: bewusste Langsamkeit. Achtsamkeit. Nichtstun, Innehalten und zur Ruhe kommen sind in unserer kapitalistisch angetriebenen Welt allerdings ein enormes Privileg – die wenigsten können es sich leisten, mal auf »Pause« zu drücken, aus finanziellen Gründen, aus sozialen, aus psychischen. Dieses Bewusstsein gehört zu einem achtsamen Umgang mit der Welt zwingend dazu.

Beim SLOW Festival mit Beginn an Allerheiligen geht es genau darum: innezuhalten, sich zu besinnen, und zwar mit Musik und um Musik herum. Um ein klingendes Werk bewusst wahrzunehmen, braucht es schließlich das Zuhören – man kann eine Sinfonie, ein Lied oder Streichquartett im Konzert nicht vorspulen, durchskippen oder überfliegen. Um die Struktur der Musik zu verstehen, um die Klänge bewusst genießen zu können, braucht es die klare Anwesenheit im Moment. Keine ablenkenden Nachrichten nebenbei, sondern minuten-, stundenlanges Zuhören – völlig egal, ob man dabei stillsitzt oder tanzt, ob die Musik leise ist oder laut oder worin sie eigentlich besteht. Um etwas als Musik wahrzunehmen, sagt der Komponist Ondřej Adámek in einem Interview, braucht es eine entsprechende Hörhaltung: »Wenn die Vögel singen, dann ist das noch keine Musik. Wenn ich aber sage: ›Hör die Vögel, wie sie singen‹, dann ist das Musik.«

In seiner Keynote beim SLOW Festival denkt auch Hartmut Rosa über den Zusammenhang von Achtsamkeit und Musikhören nach: »Im Musikhören erleben wir, was es heißt, sehnsüchtig, isoliert, euphorisch, liebend auf ›Welt‹ bezogen zu sein – die Verbundenheit geht über die Ohren.« Werke wie Arvo Pärts »Da pacem Domine«, Pēteris Vasks’ »Tris skatieni« oder Jürg Freys »Unhörbare Zeit« etwa, die das Streichquartett des O/Modernt Chamber Orchestra unter Leitung von Hugo Ticciati beim Eröffnungskonzert interpretiert, zelebrieren vor diesem Hintergrund die innere Einkehr als Kunst: Die schwebenden Klänge scheinen nicht nur den Moment zu verlangsamen, sie erinnern auch an die Vergänglichkeit des Moments und des Lebens. Pärt schrieb »Da pacem Domine« als Tribut an die Opfer der terroristischen Bombenanschläge von Madrid am 11. März 2004.

Der Pianist Pierre-Laurent Aimard zelebriert die Entschleunigung durch seine Interpretation der langsamen Sätze aus Johann Sebastian Bachs »Wohltemperiertem Klavier« und Olivier Messiaens »Vingt regards sur l’Enfant-Jésus«, und die Geigerin Isabelle Faust widmet sich in einem dreistündigen Konzert den kompletten Sonaten und Partiten für Violine solo. Beim Abschlusskonzert interpretiert das O/Modernt Chamber Orchestra meditative und besinnliche Werke wie Hildegard von Bingens »Vos flores rosarum«, Philip Glass’ »Movement III« aus der 3. Sinfonie und Pēteris Vasks’ »The fruit of silence«. Im Mittelpunkt des Abends steht John Cages »4’33« – viereinhalb Minuten Stille, die allerdings alles andere sind als still. »4’33« fokussiert eine Stille, die man aushalten muss. Atmend, räuspernd, auf dem Stuhl umherrutschend, sich an Musik erinnernd, den Einkaufszettel durchgehend – so oder so, dieses Werk wirft das Publikum komplett auf sich selbst zurück.

Diese Wechselwirkung zwischen der eigenen Wahrnehmung und Präsenz und der Umwelt, die uns umgibt, zelebriert ein SLOW Walk durch die Stadt: Nur fünf Meter pro Minute geht es voran, die Teilnehmenden erleben dabei Friedensplatz, Petrikirche, Westenhellweg und sich selbst in der Innenstadt ganz neu, die Geräusche, die Farben – das Gehen wandelt sich zu einer bewussten Erfahrung, bedächtig, meditativ, tänzerisch. Auch im Konzerthaus selbst werden während des Festivals Räume eingerichtet, in denen

Sa + So 01.+ 02.11.2025

SLOW Festival

Isabelle Faust Violine, Pierre-Laurent Aimard Klavier, O/Modernt Chamber Orchestra, Cantando Admont u. a.

Zwei Tage im Zeichen der inneren Einkehr und Achtsamkeit

das Publikum bewusste Ruhe erfahren kann, ob in geführten Meditationen, beim Reiskörnerzählen oder einfach nur in Stille. Über den gesamten Festivalzeitraum entsteht begleitend ein Sandmandala – die meditative Kunst buddhistischer Mönche –, das am Ende öffentlich aufgelöst wird.

Bei der SLOW Night in der Petrikirche spielt derweil die ganze Nacht Musik. Bis in die Morgenstunden hinein verschwimmen Orgelklänge, gesprochene Worte und Gesänge in der einmaligen Akustik des mittelalterlichen Raums. Die Besucherinnen und Besucher können die Stunden frei gestalten – sie können umherwandern, liegen oder sitzen, sie können essen und trinken, sogar dösen und schlafen. Neben der Musik wird hier auch die lange Nacht an sich bewusst wahrgenommen, die ungewohnte Atmosphäre, der eigene Körper und Geist im Stadium zwischen Konzert und Couch, zwischen wach und schlafend, zwischen sozialer und privater Umgebung.

»Wo sind sie, die faulen Burschen der Volkslieder, diese Vagabunden, die gemächlich von einer Mühle zur andern zogen und unter freiem Himmel schliefen?«, fragt Milan Kundera in »Die Langsamkeit«. Es gibt ein tschechisches Sprichwort, schreibt der Autor, das den Müßiggang mit einer Metapher beschreibt: »Sie schauen dem lieben Gott ins Fenster. Wer dem lieben Gott ins Fenster schaut, langweilt sich nicht; er ist glücklich.«

Foto: Oliver Hitzegrad

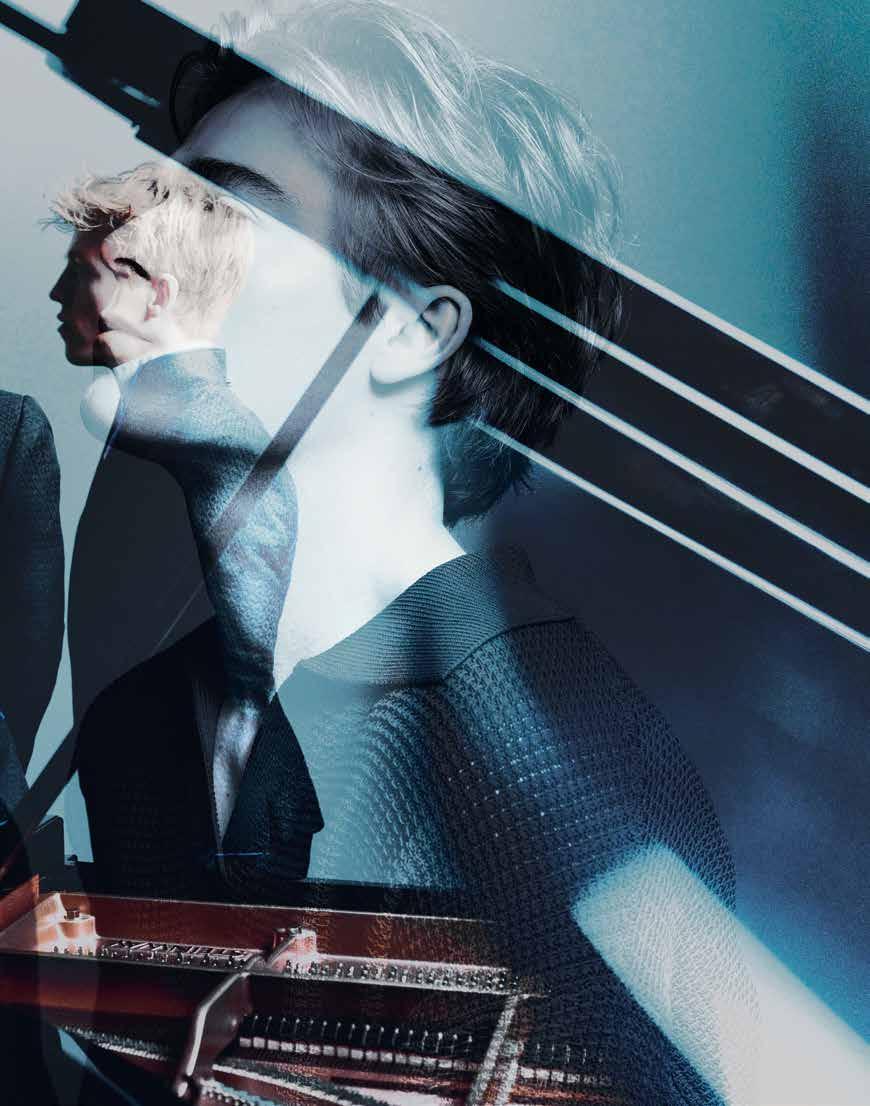

Zu zweit eine Einheit

Sie wirken ungemein geerdet und haben die Musikwelt in einer Disziplin erobert, die ihren ersten Höhepunkt im 19. Jahrhundert erlebt hat: Die Brüder Jussen sind heute ein Weltklasse-Duo am Klavier.

Eigentlich unmöglich! Doch wenn man die beiden Brüder Lucas und Arthur Jussen am Klavier erlebt, ist es, »als würde man zwei BMW gleichzeitig fahren«. Das behauptet zumindest, tief beeindruckt von ihren musikalischen Fähigkeiten, der Dirigent Michael Schønwandt. Die Jussen-Brüder sind zwei Stürmer und Dränger, die durch subtilen Anschlag, rhythmische Präzision und orchestrale Klavierbehandlung ihr Publikum zu fesseln wissen. »Wir ergänzen uns einfach super als Duo auf der Bühne«, sagt Lucas. »Das ist unsere Stärke und unterscheidet uns von vielen anderen Pianisten.« Beide Brüder, die so zwillingshaft erscheinen und so symbiotisch in die Tasten greifen, blicken auf eine völlig normale Jugend zurück: »Es gab keine Sachen, die unsere Freunde gemacht haben und wir nicht – mit dem Unterschied, dass wir eben auch noch Musik gemacht haben.« Schon im Elternhaus in Hilversum drehte sich alles um Musik, der Vater spielte Pauke, die Mutter unterrichtete Querflöte. Doch das Aha-Erlebnis kam für den älteren der beiden Brüder während der Fußball-WM 1998. Damals spielten die Holländer im Halb-

Sa 29.11.2025 19.30 Uhr

Lucas und Arthur Jussen & Münchner Philharmoniker

Münchner Philharmoniker, Tugan Sokhiev Dirigent, Lucas Jussen Klavier, Arthur Jussen Klavier

Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Francis Poulenc und Peter Iljitsch Tschaikowsky

finale gegen Brasilien. Lucas hatte vor jeder Partie die Nationalhymne »Het Wilhelmus« gehört. »Die Melodie wollte mir nicht mehr aus dem Kopf, und so begann ich, sie auf dem Klavier zu spielen.« Arthur, drei Jahre jünger, zog irgendwann nach. Inzwischen haben sich die Jussen-Brüder nach unterschiedlichen Ausbildungswegen, darunter bei Koryphäen wie Menahem Pressler, Dmitri Bashkirov und Maria João Pires, in der internationalen Spitzenklasse etabliert – als Solisten und als Klavierduo.

Das Duo-Spiel ist eine Disziplin, die nicht automatisch das Ergebnis zweier guter Einzel-Pianisten ist. Sie erfordert mehr als Fingerfertigkeit, genaues Timing und Balance. Ihren ersten Höhepunkt erlebt das vierhändige Klavierspiel im 19. Jahrhundert: »An der Haustür angelangt, war es uns, als könnten wir nicht so scheiden. Fast schüchtern regte uns die Frage, ob wir nicht ein wenig Musik machen sollten? […] Es verstand sich von selbst, dass mit vierhändigem Spiel der Anfang gemacht wurde. Ist es doch die intimste, die bequemste und in ihrer Begrenzung vollständigste Form häuslichen Musizierens.« So berichtet Wiens berühmtester Musikkritiker Eduard Hanslick 1866 in seinem Beitrag »Waffenruhe am Klavier«. Das vierhändige Klavierspiel gilt, nicht nur für ihn, als eine Idealform häuslichen Musizierens. Seit Beethoven ist das Klavier zu einem maßgeblichen Faktor des allgemeinen Kulturlebens geworden – nicht nur im Kreise höherer Töchter. Im Zeitalter vor der technischen Reproduzierbarkeit von Musik dienen vor allem Klavier-Duo-Bearbeitungen von Opern, Sinfonien, Konzerten etc. dem kundigen Musikliebhaber dazu, sich mit den großen Werken am häuslichen Instrument vertraut zu machen.

»Es gibt so viele Leute, die 4händig spielen u. geradezu einen Heißhunger haben auch neue Erscheinungen kennen zu lernen«, schreibt Max Reger 1896, der etliche Werke von Johann Sebastian Bach für Klavier-Duo bearbeitet hat. Um diese Zeit floriert die Musik für Klavier zu vier Händen bzw. für zwei Klaviere auch in Frankreich: Bizet, Saint-Saëns, Debussy, Ravel und weitere namhafte Komponisten haben das Repertoire bereichert. Zu ihnen zählt auch Francis Poulenc, Mitglied der »Groupe des six«, die in der Pariser Musikszene der 1920er-Jahre eine große Attraktion bildet. Unkonventionell und ideenreich, steht diese Gruppe für eine musikalische Mixtur aus Spaß, Ironie und Provokation. Auch Poulencs Konzert für zwei Klaviere lebt von großer Vielseitigkeit: leicht und voll Finesse, mal raffiniert, mal schlicht, mal tänzerisch, mal düster. »Das Werk steht für typische französische Flamboyance«, erklärt Lucas Jussen, »es bleibt immer chic«. Sein Bruder Arthur ergänzt: »Das Stück ist eine große Collage aus vielen verschiedenen Stilen. Das gibt dem Stück seine besondere Kraft.« »Gleichzeitig liegt darin die besondere Herausforderung, um aus den vielen Elementen ein durchgängiges Stück zu formen«, so Lucas. »Aber Poulenc hat da Hervorragendes geleistet und macht es uns als Interpreten leichter.« »Selbst wenn er im langsamen Satz Mozart zitiert, bleibt es immer ureigenster Poulenc«, meint Arthur. So wie sie sich im Gespräch ergänzen, so bilden die beiden Brüder auch am Klavier eine Einheit, egal ob an einem Instrument oder, wie bei Poulenc, an zweien. Allerdings: »Auch wenn wir eine Einheit bilden«, meint Lucas, »so bewahren wir beide unsere eigene Stimme«.

Fotos:

Marco

Borggreve, Jesaja

Hizkia

Wann ist ein Star ein Star? Vielleicht, wenn er gar keiner sein möchte? Oder wenn er über Jahrzehnte herausragende Leistungen abrufen kann? Für Sir András Schiff stellt sich die Frage nach dem StarBegriff nicht. Er ist unabhängig von solchen Kategorien ein Jahrhundertmusiker.

Wahre Größe

Wo andere sich überheben würden, fühlt er sich pudelwohl. Das gilt nicht nur für die Qualität seines Musizierens, sondern auch für die Fülle seines Repertoires. Welcher Pianist der Gegenwart würde es wagen, Bachs »Goldberg-Variationen« und Beethovens »DiabelliVariationen« in einem Konzert aufzuführen? Oder alle letzten Sonaten von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert? Er, der Enzyklopädist, schafft das.

András Schiff, zum Sir geadelt, wagt sich regelmäßig ins Hochgebirge der Klavierliteratur und kann sich dabei auf sein phänomenales Gedächtnis verlassen. Darin gespeichert hat er eine riesige Bibliothek, darunter alle großen Klavierwerke von Bach, inklusive des »Wohltemperierten Klaviers«, außerdem sämtliche Sonaten und Konzerte von Mozart und Beethoven, die Kosmen von Schubert und Schumann. Nicht eingerechnet die vielen Kammermusik-

Werke. Ein Mann mit einem schier unbegrenzten Speicher im Kopf – und mit dem nötigen Gefühl in Armen und Fingerspitzen, um all diese Noten auch als sprechende Botschaften in die Tastatur zu setzen.

Auch als Dirigent ist Sir András Schiff gefragt. In dieser Disziplin ist er Autodidakt. Auch wenn er reine Orchesterwerke leitet, vertraut er auf seine Hände »Ohne Taktstock ist das Zeichengeben vielleicht weniger präzise, aber natürlicher, menschlicher«, erklärt er, »mich stört bei vielen Dirigenten die pure Taktschlagerei. Musik darf man nicht schlagen, sonst schlägt sie zurück. Sie muss atmen, pulsieren, leben.« Daher legt Schiff in seinem eigenen Orchester, der Cappella Andrea Barca, so viel Wert auf das Miteinander. »In unserem Orchester sind kammermusikalische Erfahrung und ein waches Aufeinander-Hören wichtige Voraussetzungen. Ohne geht es nicht. Viele unserer Streicher spielen im Streichquartett. Das Menschliche spielt eine zentrale Rolle.«

Vieles von dem, was ihm als Ideal vorschwebt, kann man auch erleben, wenn Sir András Schiff andere Orchester dirigiert. Ihm kommt es auf Ehrlichkeit an, auf Lebendigkeit, auf ein inneres Leuchten und auf das Miteinander. Wenn er mit seinen Fingern Linien in die Luft zeichnet, erkennt das Publikum sofort, wie sich einzelne Instrumente neu miteinander verbinden oder auf Impulse anderer Instrumente antworten. Mit dem Orchestra of the Age of Enlightenment arbeitet Schiff bereits seit vielen Jahren zusammen. Sie haben unter anderem die Klavierkonzerte

Mi 19.11.2025 19.30 Uhr

Sir András Schiff & Orchestra

Orchestra of the Age of Enlightenment, Sir András Schiff Klavier, Leitung

of the Age of Enlightenment

Sinfonien und Klavierkonzerte von Joseph Haydn

von Johannes Brahms und Robert Schumann aufgeführt und dabei einen völlig neuartigen Ansatz gefunden. Wenn Schiff auf einem historischen Flügel spielt und dieser mit dem ganz auf Transparenz zielenden Klang des Orchesters verschmilzt, so werden selbst bekannte romantische Konzerte zu einer neuartigen Form von vergrößerter Kammermusik. Ähnlich ist sein Ansatz, wenn er geistliche oder oratorische Werke aufführt, etwa von Bach oder Schubert. In Dortmund präsentiert András Schiff mit dem britischen Orchester ein Programm ausschließlich mit Musik von Joseph Haydn. »Ich glaube, er wird komplett missverstanden«, erklärt Schiff. »Seine wahre Größe wird unterschätzt.« Er kritisiert, dass man der Person Haydn und seiner Musik mit »so einer Art Schulterklopfen« begegnet: »Papa Haydn, der ist auch ganz hübsch.« Doch Schiff widerspricht energisch: »Mir ist es ganz unverständlich, warum viele Menschen diese einmalige Genialität von Haydn nicht erkennen. Er ist ein wirklicher Meister.«

Sein Künstlerleben lang hat sich Schiff immer wieder für die Musik Haydns eingesetzt, für die Sonaten, die Sinfonien, die chorischen Werke, die Kammermusik: »Seine Art zu Komponieren ist eine wahnsinnig ökonomische Art, etwa sein Umgang mit kleinsten Motiven. Beethoven hat fast alles von Haydn gelernt, obwohl er kein sehr dankbarer Schüler war. Insofern hat Beethoven für mich sehr viel mit Haydn zu tun.«

Wie bei Beethoven, so wird auch bei Haydn die Rolle des Humors gern unter den Teppich gekehrt. Dabei würde Haydn auch gut in unsere Zeit passen – mit seinem Hang für Pointen, für überraschende Wendungen, für blitzgescheiten Witz. Zentrales Moment in Haydns Musik sind außerdem die Pausen. »Das sind Scharnierstellen. Aber Pausen muss man aushalten«, erklärt Schiff. »Man muss sie erleben und ausklingen lassen. Da gibt es gewissen Freiheiten in der Interpretation. Pausen misst man nicht mit der Stoppuhr.«

Aus dem Dunkel ins Licht

So 23.11.2025 18.00 Uhr

Raphaël Pichon

Ensemble Pygmalion, Raphaël Pichon Dirigent, Stéphane Degout Bariton

dirigiert Brahms

Chor- und Orchesterwerke von Johannes Brahms

Gelegentlich werden Künstler so mit Lob überschüttet, dass man sich fragt: Ist der Hype gerechtfertigt? Bei Raphaël Pichon lautet die Antwort ganz einfach: ja.

»Das bisher beste Mozart-Requiem, das ich je gehört habe«, urteilte der Rezensent von »Bachtrack« nach der Aufführung im Konzerthaus Dortmund, die Pichon mit seinen Ensembles Pygmalion im Oktober 2023 dirigierte. Und zuletzt jubelte die »Süddeutsche Zeitung« über Pichons Deutung von Mozarts »Zaide« bei den »Salzburger Festspielen«, er sei »einer der inspiriert inspirierendsten jüngeren Dirigenten«. Was in beiden Fällen besonders herausgestellt wurde, ist neben dem mitreißenden Dirigat, das dabei nie effekthascherisch ist, Raphaël Pichons dramaturgisches Gespür: Ob er Mozarts Requiem mit dessen Maurerischer Trauermusik verschränkt oder das Fragment des Singspiels »Zaide« um Ausschnitte aus der Kantate »Davide penitente« anreichert, Pichon versteht sich auf programmatische Sinnzusammenhänge.

Pichon beherrscht es, Musik nicht isoliert zu präsentieren, sondern Werke in einen größeren Zusammenhang zu stellen. Programme sind für ihn keine Abfolge von Stücken, sondern emotionale Erzählungen. Auch in Dortmund spannt er mit seinem Ensemble einen solchen Bogen: Neben Brahms’ Erster Sinfonie erklingen große Chorwerke. Gemeinsam zeichnen sie

ein eindrucksvolles Bild von Brahms als Komponist, der in seiner Musik immer wieder nach Trost und Sinn angesichts menschlicher Vergänglichkeit sucht.

Raphaël Pichons Weg in die Musik begann früh: Mit neun Jahren sang er im Knabenchor von Versailles, wo ihn Bachs Johannes-Passion so tief berührte, dass daraus eine lebenslange Leidenschaft erwuchs. Diese Erfahrung prägte auch sein Verständnis von Musik als kollektives Abenteuer. 2006 gründete er mit nur 22 Jahren das Ensemble Pygmalion, das Chor und Orchester vereint und seither durch seine programmatische Fantasie begeistert. Der Name verweist auf Rameaus Oper »Pygmalion«, die für Raphaël Pichon zum Sinnbild für das schöpferische Ringen um Klang, Ausdruck und Lebendigkeit wurde – eine Haltung, die bis heute seine Arbeit bestimmt.

Freiheit für Bruckner!

Do 13.11.2025 19.30 Uhr

Stegreif Orchester

Anton Bruckner Sinfonie Nr. 7 E-Dur (rekomponierte Fassung von Alistair Duncan)

– freebruckner: Bruckner 7. Sinfonie

Vier Schlagwörter zeichnet das junge Berliner Stegreif Orchester aus: Blickkontakt, Groove, Choreografie und Authentizität. Im Programm »freebruckner« kann man die Umsetzung hautnah erfahren.

Anton Bruckner, dieser große Sinfoniker der Romantik, ist heute vor allem als Komponist monumentaler Sinfonien im Konzertrepertoire präsent. Zu Lebzeiten war er allerdings zunächst für seine Improvisationskunst an der Orgel berühmt. Hat da jemand Improvisation gesagt? Das ist das Stichwort des Stegreif Orchesters: Die 30 internationalen Musikerinnen und Musiker verbinden mit Leidenschaft sinfonische Kraft und improvisatorische Freiheit. Und diese zwei für Bruckner typischen Elemente sind es auch, die das Orchester dessen 7. Sinfonie in kammermusikalischer Leichtigkeit erstrahlen lassen. Es spielt ohne Dirigentin oder Dirigenten, ohne Noten und Stühle, um so mehr Freiheit für Bewegung und Interaktion zu gewinnen. Das traditionelle sinfonische Instrumentarium gewinnt mit Saxofon, Schlagzeug, E-Gitarre und Gesang eine neue klangliche Dimension hinzu. Die berühmte Trauermusik des zentralen Adagios der Sinfonie wird zum Ausgangspunkt einer musikalischen Reflexion über Verlust, Wandel und Neuanfang – und lädt das Publikum ein, Musik als lebendigen, offenen Prozess zu erleben.

Die Verbindung von komponierter Struktur und spontaner Improvisation eröffnet neue Perspektiven auf Bruckners Werk – nicht als unantastbares Monument der Musikgeschichte, sondern als lebendiges Experimentierfeld. Wie klingen Bruckners Themen, wenn sie heute an der Orgel improvisiert würden? Wie lassen sich seine Klangflächen in Bewegung übersetzen? Das Stegreif Orchester nähert sich diesen Fragen und verwandelt die klassische Sinfonie in eine kraftvolle, interaktive Performance, die ebenso ehrfürchtig wie revolutionär ist. »freebruckner« nennt es dieses Programm – eine Entfesselung des freiheitsliebenden Komponisten.

Foto: Patrick Hürlimann / Lucerne Festival

Zwischen Soul und Schlafzimmer

Fr 28.11.2025 20.00 Uhr

Benny Sings

Feel-Good-Grooves und Soft-PopMagie live auf der Bühne

Akustik-Pop im Konzerthaus: eine Erfolgsgeschichte. Das erste Pop-Abo in einem klassischen Konzertsaal bietet jede Saison internationale Top-Acts mit besonderen Akustik-Arrangements ihrer Songs. Den Anfang dieses Jahr macht Benny Sings mit seinem unverwechselbaren Mix aus Soft-Pop, Jazz und R ’n’ B.

Als Tim van Berkestijn wächst der Musiker im niederländischen Arbeiterstädtchen Dordrecht auf und gründet bereits während seiner Schulzeit seine erste Band. Für sein Studium der Sonologie zieht er nach Den Haag. Was sich dahinter verbirgt, beschreibt er augenzwinkernd so: »In etwa, als würde man Panikattacken vertonen – in fantastischer Soundqualität.«

Nach kurzen Ausflügen in den Hip-Hop, der bis heute Spuren in seiner Musik hinterlässt, erscheint 2003 sein Debütalbum »Champagne People«. Mit eingängigen Popmelodien, jazzigen Akkorden und einem warmen, souligen Klang zieht er die

Aufmerksamkeit der Presse auf sich, die Vergleiche mit Größen wie Prince oder Stevie Wonder zieht. Es folgen weitere Alben und eine wachsende Popularität in Europa. Weltweite Bekanntheit erreicht er jedoch erst in den letzten Jahren. »2012 habe ich irgendwie aufgegeben, weil ich dachte, das funktioniert einfach nicht«, erzählt er. »Und das Seltsame war: Als ich losließ, begann plötzlich das Telefon zu klingeln. Denn plötzlich war Schlafzimmer-Pop angesagt, die Millennials liebten flauschige, niedliche Musik.«

Seine Songs sind kunstvoll und berührend: ohrwurmstarke Melodien und prägnante Refrains, die ihn zu einem der großen Songwriter seiner Generation gemacht haben. Nur wenige können behaupten, Rex Orange County – mit dem er die Platin-Single »Loving Is Easy« schrieb und einspielte – Mayer Hawthorne, John Mayer, Rita Ora, Anderson Paak und Kenny Beats als Fans wie auch als Kollaborateure gewonnen zu haben. Angesichts seiner Musik ist diese Faszination leicht nachzuvollziehen.

Stimmkunst hoch zwei

Do 20.11.2025 20.00 Uhr

Sílvia Pérez Cruz & Salvador Sobral

Salvador Sobral Gesang, Klavier, Sílvia Pérez Cruz Gesang, Gitarre, Darío Barroso Gitarre, Sebastià Roselló Gitarre, Marta Roma Violoncello

Zwei Stimmen der iberischen Halbinsel vereint

Wenn die berührenden Stimmen von Sílvia Pérez Cruz und Salvador Sobral zusammen erklingen, ist Gänsehaut garantiert und man weiß: Dieses Duo war längst überfällig.

Bereits solo sind Sílvia Pérez Cruz und Salvador Sobral musikalische Ausnahmeerscheinungen. Die zur Jazzsängerin, Pianistin und Saxofonistin ausgebildete Sílvia Pérez Cruz gilt als bemerkenswerte musikalische Geschichtenerzählerin, die mit ihren Interpretationen ein weltweites Publikum berührt. Salvador Sobral dürfte vielen als Gewinner des »Eurovision Song Contest« 2017 bekannt sein. Seitdem erobert der portugiesische Sänger die großen Bühnen und begeistert mit seiner gefühlvollen Stimme und stilistischer Vielfalt.

Befreundet sind die beiden schon lange, sie hatten sich auch schon gegenseitig musikalisch bei ihren Projekten unterstützt und die Wertschätzung für den jeweils anderen ist enorm. So schwärmt Sílvia Pérez Cruz etwa: »Salvador hat eine Stimme aus Gold – transparent wie er selbst, fähig, Träume mit Wolken zu verweben.« Und Salvador Sobral war schon vor ihrer ersten Begegnung ein großer Bewunderer: »Als ich zum ersten Mal die Stimme von Sílvia Pérez Cruz hörte, hatte ich das Gefühl, den Ursprung des Gesangs gefunden zu haben. Von diesem Tag an konnte ich nicht mehr aufhören, ihr zuzuhören.« Doch erst ihr gemeinsamer Auftritt bei der Gala der »Goya Awards« 2024 brachte laut Pérez Cruz schließlich die »Erleuchtung« für den Plan, ein gemeinsames Album aufzunehmen. Mit »Sílvia & Salvador« ist Anfang 2025 eine Aufnahme entstanden, die nicht nur zwei außergewöhnliche Stimmen vereint, sondern auch eine Feier der Freundschaft und gemeinsamer Inspirationen ist. Ihnen nahestehende Komponistinnen und Komponisten wie Jorge Drexler, Luísa Sobral oder Lau Noah haben eigens dafür neue Werke geschrieben. Gemeinsam mit eigenen Kompositionen erschaffen die beiden zwischen Jazz, Fado und mediterraner Poesie eine Atmosphäre, die Intimität und Intensität vereint. Auch das Dortmunder Publikum darf sich auf dieses unschlagbare Duo freuen, das mit tief empfundener Lyrik und beeindruckender Stimmkunst zu Herzen geht.

i elversprechender Auftakt

Mit Wolfgang Amadeus Mozarts »Zauberflöte« ist das Konzerthaus Dortmund am 31. August in die neue Saison gestartet: Dirigent Tarmo Peltokoski eröffnete mit dem Opernklassiker nicht nur die Spielzeit 2025/26, sondern feierte auch seine Premiere als neuer Exklusivkünstler des Konzerthaus Dortmund. Der 25-Jährige begeisterte mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, Solistinnen und Solisten wie Elsa Dreisig (Pamina), Mauro Peter (Tamino), Kathryn Lewek (Königin der Nacht) und Äneas Humm (Papageno) sowie Chorwerk Ruhr das Publikum im ausverkauften Konzertsaal. Die humorvolle und zugleich eindringliche halbszenische Umsetzung fand beim Publikum großen Anklang. Vor Konzertbeginn wurde des langjährigen Generalmusikdirektors der Stadt Dortmund, Gabriel Feltz, gedacht. Der 54-Jährige war am 29. August plötzlich und unerwartet verstorben.

Mit vereinten Kräften

50 Speakerinnen und Speaker, 300 Teilnehmende und drei Tage voller Präsentationen, Keynotes, Workshops und Konzerte: Die erste Community Music Konferenz am Konzerthaus Dortmund war Ende August ein großer Erfolg. Drei Tage lang stand das selbstbestimmte Musizieren in Gemeinschaft im Mittelpunkt. Fachleute, Führungskräfte von Kultureinrichtungen sowie Community Musicians aus 20 unterschiedlichen Nationen tauschten sich zur »Musik für alle« aus und diskutierten die Bedeutung von Community Music in der Gesellschaft. Ein umfangreiches Programm mit Beiträgen aus Kultur, Wissenschaft und Politik bot jede Menge Input und Inspirationen zur Umsetzung und Weiterentwicklung von Community Music in der Praxis. »Unser Ziel sollte es sein, Community Music in Deutschland zu etablieren. Sie verbindet Menschen, fördert Teilhabe und trägt zu einer vielfältigen, inklusiveren Kulturlandschaft bei«, betonte Konzerthaus-Intendant Raphael von Hoensbroech.

limapartnerschaft

Seit über 20 Jahren steht das Konzerthaus Dortmund für Kunst auf höchstem Niveau – und für verantwortungsbewusstes Handeln. Nachhaltigkeit ist dem Haus eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit dem IT-Systemhaus Green IT hat das Konzerthaus im Rahmen der Initiative Culture4Climate ein Jahr lang Ideen und Erfahrungen geteilt, um wirksame Klimaschutzmaßnahmen in die Praxis umzusetzen. Den Abschluss dieser Partnerschaft markierte eine Veranstaltung bei der »Digitalen Woche Dortmund« sowie eine symbolische Reinigung des geflügelten GreenIT-Nashorns in der Kleppingstraße, das als sichtbares Zeichen für gemeinsames Engagement nun neu erstrahlt.

RNicht nur das Konzerthaus-Foyer erstrahlt dank hellem Natursteinboden in neuem Glanz. Auch das Foyerpersonal hat sich in eine neue Schale geworfen. Statt beige trägt es nun dunkelgrau und bei den Kleidungsstücken gibt es mehr Abwechslung. Doch ob Hose oder Rock, Jackett oder Frack, eines haben alle unverkennbar gemeinsam: gestickte rote geflügelte Nashörner. Trotz neuem Dresscode hat sich am Service der Foyerkräfte natürlich nichts geändert: Sie stehen dem Publikum weiterhin bei Fragen zur Seite, kümmern sich um die Garderobenannahme, kontrollieren den Einlass, helfen bei der Sitzplatzsuche, verkaufen Programmhefte und geben ihr Bestes für einen rundum gelungen Konzertbesuch.

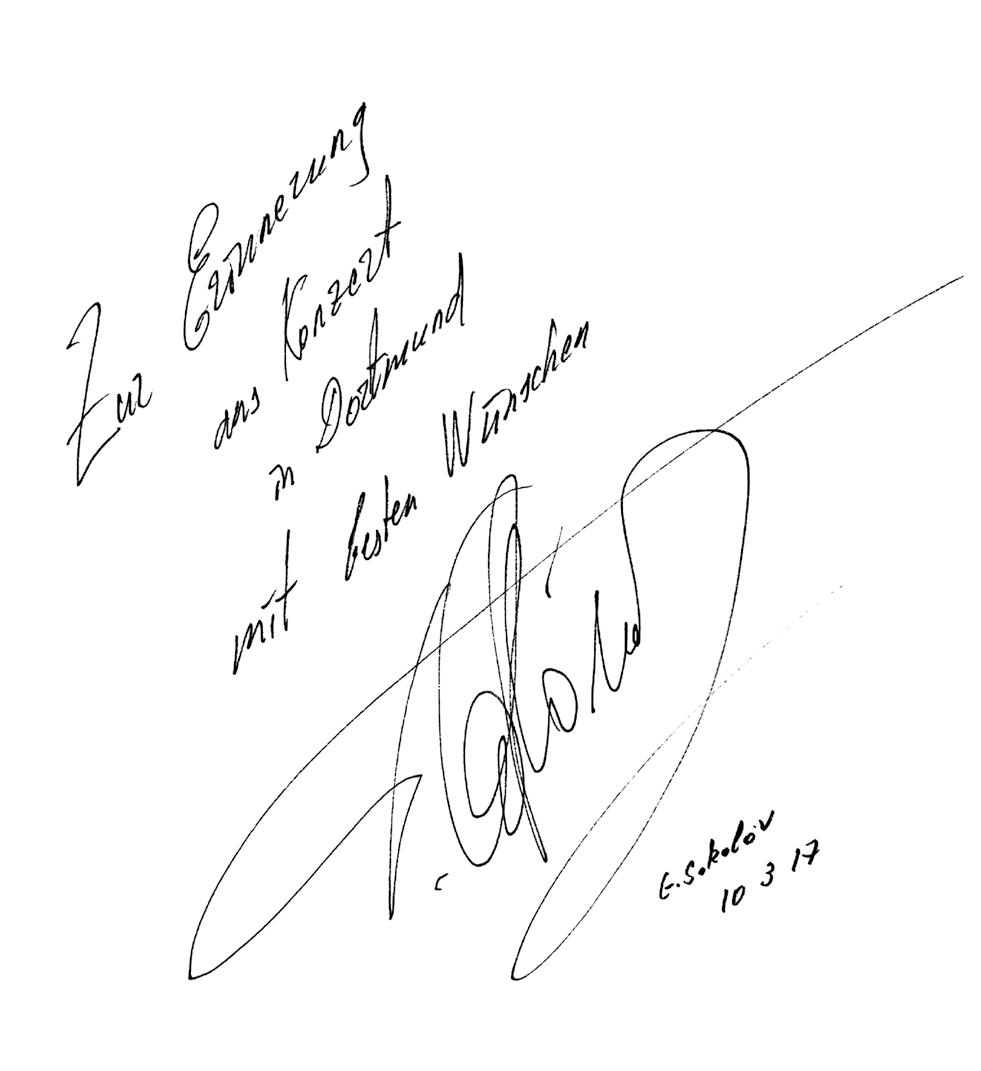

Vom Blatt – Grüße von Grigory Sokolov

Grigory Sokolov ist ein Mann mit Prinzipien, in manchen Bereichen vielleicht auch ein Ge wohnheitstier: keine Orchesterauftritte, keine Interviews, dafür eine Fülle an Zugaben, die fast schon ein eigenes Konzert ergeben könnten. Pro Saison erarbeitet der zurückhaltende Virtuose ein meisterhaft durchdachtes Programm und tauscht nach einem halben Jahr stets eine Konzerthälfte aus. Und auch bei den Gästebucheinträgen bleibt er sich treu: Sie sehen über die Jahre alle gleich aus. Da liegt der Fokus eindeutig auf der Musik.

Eintrag vom 10. März 2017 nach einem Abend mit Mozart und Beethoven

Foto: Anna Flegontova

Impressum

Herausgeber

Konzerthaus Dortmund GmbH

Intendant und Geschäftsführer

Dr. Raphael von Hoensbroech, V.i.S.d.P.

Redaktion

Marion Daldrup, Katharina Dröge, Nicole Richter

Texte

Marion Daldrup, Katharina Dröge, Corinna Ludwig, Nicole Richter, Teresa Saxe, Hannah Schmidt, Christoph Vratz, Verena Wengorz

Gestaltung

Kristina Erdmann

Anzeigenmarketing

Marion Daldrup, T 0231 – 22 696 213

Druck druckpartner GmbH

Termin- und Programmänderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Konzerthaus Dortmund

Brückstraße 21 44135 Dortmund

T 0231 – 22 6960

F 0231 – 22 696222 info@konzerthaus-dortmund.de www.konzerthaus-dortmund.de

Tickethotline

T 0231 – 22 696200

Besuchen Sie uns

Konzerthaus.Dortmund

@Konzerthaus_DO

@Konzerthaus_DO

KonzerthausDortmund

Ausblick

Ausgabe 03 /2025 /26

Sol Gabetta Mit der Energie der Sonne

Fazıl Say Pianist – Komponist – Weltbürger

Christoph Prégardien Zum 70. Geburtstag

Hélène Grimaud Eine Naturgewalt

Das Nashorn-Rätsel

Sein Instrument bezeichnete unser gesuchter Künstler einmal als »Roboter ohne Seele«, der erst durch den Menschen zum Leben erweckt werde. Der 43-Jährige, der ein Massenphänomen auslöste und damit Namensgeber für einen Effekt wurde, ließ sich als Zweijähriger von einer Zeichentrickkatze für die Musik von Franz Liszt begeistern. Als Unicef-Botschafter, der auch schon mit Bands wie Metallica oder Pop-Stars wie Alicia Keys oder Pharrell Williams die Bühne teilte und eine Leidenschaft für Videospiele hat, beschränkt er sich nicht auf die klassische Musik, versteht es aber wie kein Zweiter, junge Menschen dafür zu begeistern.

Wenn Sie die Lösung wissen, schicken Sie sie uns per E-Mail an verena.wengorz@konzerthaus-dortmund.de. oder auf einer Postkarte mit dem Stichwort »Nashorn-Rätsel« an: Konzerthaus Dortmund, Verena Wengorz, Brückstraße 21, 44135 Dortmund Einsendeschluss ist der 17.11.2025 . Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir fünfmal zwei Freikarten für das Konzert des Deutschen Symphonie-Orchesters mit Mahlers 6. Sinfonie unter Robin Ticciati am 20.12.2025. Viel Glück! Die Lösung des letzten Nashorn-Rätsels: Naji Hakim

Abo- und Einzelkarten: So kommen Sie an Ihre Tickets

Persönlich

Ticketing und Abonnementberatung

Ludwigstraße/ Ecke

Reinoldistraße, 44135 Dortmund

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.30 Uhr, Samstag von 11.00 bis 15.00 Uhr

Per Telefon

T 0231–22 696 200

Per Fax

F 0231–22 696 222

Per Post

Konzerthaus Dortmund, Vertrieb, Brückstraße 21, 44135 Dortmund

Zahlungsarten

Barzahlung und per Kreditkarte (MasterCard, American Express und VISA). Bei Bestellungen bis spätestens zehn Werktage vor der jeweiligen Veranstaltung ist auch eine Zahlung per Lastschrift möglich. Bitte Postlaufzeiten berücksichtigen.

Internet

Ticketshop auf www.konzerthaus-dortmund.de

Abendkasse

Die Abendkasse im Foyer öffnet bei Eigenveranstaltungen 90 Minuten vor der jeweiligen Veranstaltung.

LEISE FLÜSTERT

Hörplätze

Hörplätze werden an der Abendkasse ausschließlich nach Verfügbarkeit ausgegeben. Ein Anspruch auf Bereitstellung der Hörplätze besteht nicht, eine Reservierung dieser Plätze ist nicht möglich. Je Interessent wird nur eine Karte ausgegeben.

Service für Rollstuhlfahrer*innen

Bitte buchen Sie frühzeitig, damit wir Ihre gewünschten Plätze und unseren Extra-Service garantieren können. Falls Sie keine Begleitperson mitbringen, hilft Ihnen unser kostenloser Begleitservice gerne: T 0231–22 696 200.

Preiskategorie

Preiskategorie

Preiskategorie

Keine volle Podiumssicht

Hörplätze sind 90 Minuten vor Beginn der Veranstaltung erhältlich (Sonderregelungen vorbehalten)

Informationen zu Hörhilfen

Für Nutzer*innen von Hörhilfen gibt es auf den meisten Plätzen eine Induktionsschleife. Bei der Platzwahl wird Sie unser Ticketing gerne beraten.

AGB

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Konzerthaus Dortmund können im Ticketing des Konzerthauses sowie im Internet eingesehen werden.

Preiskategorien

Alle Saalpläne finden Sie unter www.konzerthaus-dortmund.de/ de/technik

Ob forte oder piano – ab sofort kontrollieren Sie selbst Anschlag und Tonvolumen Ihres Steinway Klaviers. Mit dem Dolce Pedal für feinen, leisen Klang erleben Sie noch mehr Klangfülle und V

m Klavier Töne, wie es bisher nur bei einem Flügel möglich war steinway modell k-132. das klavier.

Maiwald – Klaviere & Flügel im Konzerthaus Brückstraße 21 · 44135 Dortmund · Tel.: 0231 2 26 96-145 www.steinway-dortmund.de

Chorempore Parkett links Parkett rechts

1. Balkon rechts

Galerie rechts

Galerie Mitte rechts Galerie Mitte links

Balkon Mitte links

Galerie links

2. Balkon rechts

Die Botschafterinnen und Botschafter des Konzerthaus Dortmund

Liselotte und Dr. Helmut von Achten · Prof. Dr. Lutz Aderhold · Dr. Andreas Bellmunt · Anja Berninghaus · Heinrich Böckelühr, Regierungspräsident der Bezirksregierung Arnsberg · Britta und Roland Bracht · Gabi und Dr. Michael Brenscheidt · Christine Bülow, Gynäkologikum Ruhr · Lilo und Frank Bünte · Susanne und Dr. Wolfgang Cordier · Peter Cremer · Heidrun und Dr. Hans von Dewall · Dr. Stephen Dunker, DHPD Wirtschaftsprüfer u. Steuerberater · Susanne und Udo Dolezych · Dr. Ansgar Fendel, REMONDIS · Jörg Flocken, Mercedes Benz NL Dortmund · Christa Frommknecht Ingrid Gantenbrink · Beatrice und Thomas Goeke · Iris und Volker Goeke · Johannes Großpietsch, Busche Verlagsgruppe · Benjamin Heinig · Christoph Helbich, SHA Scheffler Helbich Architekten · Gesa und Torsten Heldt · Inka und Dr. Mazen Hilal · Uta Höfling · Detlev Höhner, MURTFELDT · Martina und Hans Jörg Hübner · Ann-Grit und Peter N. Jülich Sebastian Graf von Kanitz · Hans-Jörg Karthaus · Prof. Dr. Stefan Kirmße · Annette und Dr. Uwe Kiszka · Dr. Wolfram Kiwit, Verlag Lensing-Wolff · Dr. Martin Kleine · Sarah und Herbert Kleinewiese · Michael Kohler, audalis Kohler Punge & Partner · Swantje und Lutz Kramer · Felix Krämer, Aug. Krämer Kornbrennerei · Traudel Kroh · Dr. Alice L. und Dr. Jochen Kühner · Dr. Gunther Lehleiter · Margrit und Ulrich Leitermann · Dr. Thomas Lichtenberg · Dr. Eva und Dr. Rainer Löb · Johanna Lonnemann, LD Medienhaus · André Maiwald, Maiwald Klavier & Flügel Galerie · Michael Martens, Dortmunder Volksbank · Dr. Fatma Michels, Frauenärztin FrauSEIN und Menovital · Jutta und Hans-Hugo Miebach · Lukas Minssen · Axel und Dietrich Nill, LEUE & NILL · Susanne Nolden · Christian Oecking, Haus & Grund Dortmund · Marc T. Oehler · Renate und Dr. Jochen Opländer · Prof. Dr. Tido Park, PARK Wirtschaftsstrafrecht. · Ines Pohlmann-Feuerhake-Fund und Peter Pohlmann · Beatrix Polchau · Marie-Luise Kauermann und Prof. Helmut Riester Michael Sander · Wolfgang Scharf, Creditreform Dortmund Scharf · Dirk Schaufelberger · Cornelia und Thomas Schieferstein · Dr. Christoph Schmidt · Marie-Theres Schnarrenberger-Weitkamp · Dr. Arne Schneider, Elmos Stiftung Familie Schneider · Dr. Wolfgang Schröder · Christoph Schubert, Husemann Partnerschaftsgesellschaft mbH · Angelika Ullm und Architekt Ralf Schulte-Ladbeck, A-SL-Baumanagement · Reinhold und Katharina Semer · Mechtild Steinau Marie Elise und Dr. Hans Stetter · Sebastian Stoll und Dr. Christian Sieling, HNO-Praxis Stoll & Sieling · Helma und Dr. Heinz-Siegmund Thieler · Dr. Ina Tilse · Prof. Dr. Detlev Uhlenbrock, MVZ Prof. Dr. Uhlenbrock & Partner · Emil und Christiane Underberg · Prof. Dr. Angela und Wilfried Utermann · Iris Woerner und Axel Vosschulte · Martina und Thomas Wrede, und weitere Botschafter und Botschafterinnen, die nicht genannt werden möchten

Die Botschafterinnen und Botschafter werden im Botschafterboard ehrenamtlich vertreten von: Detlev Höhner (Sprecher), Iris Woerner (2. Sprecherin), Michael Sander, Dirk Schaufelberger, Martina Wrede

Danke für: So klingt nur Dortmund.

Gilt fürs ganze Leben: Gemeinsam geht’s besser.

Was auch immer Sie gerade vorhaben: Mit einem starken Partner wird alles einfacher. Deshalb begleiten wir unsere Kundinnen und Kunden mit maßgeschneiderten Versicherungs- und Finanzlösungen durch jede Phase des Lebens. Wir sind mit erstklassigem Service und persönlicher Beratung in Ihrer Nähe immer für Sie da.

Jetzt informieren unter signal-iduna.de