Girarci attorno è inutile: tutti gli essere umani (degli animali non ci è dato sapere) temono la morte, parola che ancora oggi cerchiamo di aggirare con piccole contorsioni linguistiche (fine vita, dipartita, scomparsa...). Le religioni – tutte – hanno fornito per millenni un balsamo al dolore offrendo la prospettiva di aldilà, paradisi e vita eterna alle povere creature rimaste sulla Terra a piangere i loro cari. Noi di Focus Storia non ci siamo mai addentrati esplicitamente in questo terreno minato, obbedendo allo stesso istinto di tutti: meglio non pensarci. Ma adesso siamo qui, perché il racconto degli antichi riti funebri, dei funerali più spettacolari, dei tentativi di preservare i corpi (imbalsamazione & Co.) o di dialogare con i defunti (spiritismo) è troppo ricco di suggestioni (basti pensare alle antiche necropoli, fonte principale di informazioni sulle antiche civiltà) per rinunciarvi. Siamo sicuri che affascinerà anche voi. A ogni modo... fatecelo sapere!

Emanuela Cruciano caporedattrice

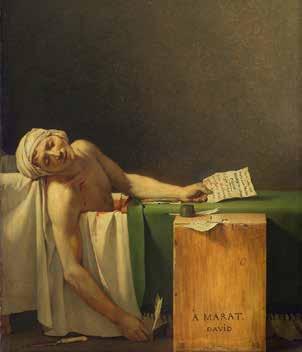

La morte di Marat (1793), di Jacques-Louis David.

4

In copertina: Catarina la Calavera (cioè ”il teschio”), personaggio simbolo del día de los muertos, l’Halloween messicano.

16 PERSONAGGI Scienziati in chiaroscuro

A Londra apre la mostra su Wright di Derby il pittore che volle dare lustro alla scienza.

22 NOVECENTO Educazione nazista

La storia delle Ordensburgen, le scuole per i quadri dello Stato e del partito nazista.

72 IL LIBRO Parola prigioniera

28

Di fronte alla morte

Gli uomini da sempre temono e celebrano la fine della vita.

30

L’ultima dimora

Dalle necropoli si possono ricavare molte informazioni sulle civiltà del passato.

36

La cura dei corpi

Dalla preistoria in poi, ogni civiltà ha avuto il suo modo per trattare le spoglie.

41

Palazzi per l’eternità

Le grandiose tombe dell’antico Egitto, dove ogni dinastia ebbe la sua.

46

Un bagaglio per l’aldilà

La tomba di Tutankhamon fu una scoperta archeologica unica. Che cosa vide Howard Carter?

48

Il rito dell’addio

Pianti, inni, danze e banchetti: tutti i modi per congedare il caro estinto, nelle varie epoche.

54

Un funerale sul Volga

I Vichinghi della Russia medievale praticavano un rito cruento per l’ultimo saluto al capo.

56

Fermati e leggi

Sulle lapidi romane di 2mila anni fa ritroviamo il dolore del lutto, ma anche riflessioni sulla vita.

58

A caccia di spiriti

Tavolini che volano, morti che parlano e fenomeni paranormali: tra ’800 e ’900 ci credevano tutti.

63

Memorie scolpite

Un tour alla scoperta dei cimiteri più belli d’Italia e d’Europa.

Giornali prigionieri racconta il giornalismo dei reclusi italiani durante la Grande guerra.

77 CULTURA I pionieri dell’Erasmus

Gli universitari europei iniziarono nel Medioevo a viaggiare per studio.

82 STRANE STORIE La bambina rampante

Marie Angélique, la bambina selvaggia comparsa dal nulla in un villaggio nel ’700.

86 ANNIVERSARI

Una nuova giustizia

Ottant’anni fa, a Norimberga, il processo che cambiò il diritto internazionale.

92 ARTE Mondi impossibili

La grafica ipnotica dell’artista olandese M.C. Escher, in mostra al Mudec di Milano.

Inviateci opinioni, idee, proposte, critiche. Pubblicheremo le più interessanti oltre a una selezione dei commenti alla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/FocusStoria). Scrivete a Focus Storia, via Mondadori 1, 20054 Segrate o all’e-mail redazione@focusstoria.it

Leggo la vostra rivista da quasi un anno e vi scrivo perché sono sempre stato appassionato di Storia, e grazie a voi ho capito che da grande farò il giornalista storico.

Avrei anche una proposta da farvi: vorrei che il vostro mensile trattasse il periodo Meiji, momento storico in cui l’industrializzazione portò al crollo del sistema feudale in Giappone, e di conseguenza, alla scomparsa dei samurai. Mi piacerebbe anche che raccontaste in chiave storica la ribellione di Satsuma, episodio descritto anche nel film L’ultimo Samurai (2003).

Giorgio Agostino, Spilamberto (Modena)

Gentile redazione, qualche giorno fa, passeggiando per il centro di Roma, città in cui vivo da quando ero studente, mi sono fermato davanti a una vecchia fontana pubblica. Mi sono ricordato di aver letto che l’acqua potabile a disposizione di tutti è una conquista davvero recente: nell’antica Roma, infatti, le fontane erano collegate agli acquedotti ed erano luoghi centrali nella vita di ogni giorno, ma dopo la caduta dell’Impero per secoli l’accesso all’acqua pulita è tornato un privilegio per pochi.

In molte città si ricorreva ai pozzi, che spesso risultavano insalubri, e fino all’Ottocento le epidemie si diffondevano

proprio a causa della scarsa igiene e delle acque contaminate. Riflettevo proprio su quanto questo abbia cambiato le nostre vite: oggi apriamo un rubinetto senza nemmeno pensarci, ma dietro questo gesto apparentemente così semplice c’è una lunga storia di battaglie, lavori ingegneristici e decisioni politiche. Anche per questo continuo a leggere questa rivista: i vostri articoli mi aiutano a guardare la quotidianità con occhi diversi e a trovare la storia dentro i piccoli gesti di ogni giorno.

Antonio, Roma

A proposito dell’articolo “I dogi a Genova“, pubblicato su Focus Storia n° 227, vorrei ricordare che il termine “rolli” ha una derivazione precisa. Tra il 1500 e il 1600, nel cosiddetto “secolo dei genovesi”

non esistevano a Genova edifici di proprietà della Repubblica che potessero ospitare delegazioni straniere. Quindi re, papi, principi, ambasciatori, cardinali col loro seguito erano alloggiati in costruzioni private. I palazzi, ben 150, erano iscritti in cinque elenchi, o “ruoli” (da cui il termine “rolli”) a seconda della loro bellezza, importanza, capienza. In funzione della categoria dell’ospite, i palazzi erano “imbussolati” ed estratti a sorte , con le spese di soggiorno che gravavano sui proprietari.

Ebe Luigia Raffo

Perché il ministro della Difesa americano porta il tatuaggio Deus Vult sotto il braccio?

Curioso irriducibile

Ritratto del doge Michelangelo Cambiaso, 1792.

A cura di Roberto Roveda, illustrazione di Antonio Molino

Nella

gastronomia troviamo

ricette legate a grandi

eventi oppure ispirate da personaggi entrati nella Storia. Queste, per esempio.

Esistono piatti che oramai fanno parte del patrimonio storico di un popolo oppure di una nazione. Potremmo mai immaginare l’Italia senza spaghetti oppure senza la pizza? Oppure la Spagna priva della paella o gli Stati Uniti senza gli hamburger? Esistono poi ricette che in qualche modo sono legate alla grande Storia perché la loro nascita avvenne in relazione a un evento oppure a un grande protagonista del passato. D’altronde si dice che un piatto è “alla Nerone” se è ripassato alla fiamma, data la (leggendaria) passione dell’imperatore per gli incendi. E una bistecca ben al sangue è “alla Robespierre”, data la propensione del rivoluzionario francese per la ghigliottina.

Il compositore Gioacchino Rossini era un vero amante della cucina, tanto da ripetere spesso: “L’appetito è per lo stomaco quello che l’amore è per il cuore. Lo stomaco è il direttore che dirige la grande orchestra delle nostre passioni” Rossini adorava entrare nelle cucine e osservare i cuochi al lavoro. Si narra che una volta si trovasse a cena al Café des Anglais di Parigi e fosse andato a osservare da vicino la preparazione del suo pasto. Lo chef stava preparando del filetto di manzo con tartufo nero, fois gras e salsa al Madeira, ma il compositore continuava a interferire. Quando il poveretto osò obiettare che toccava a lui cucinare, Rossini rispose brusco: “Et alors, tournez le dos!”, cioè “allora volta la schiena!” cioè “vattene!”. Il cuoco decise di sopportare e continuò nella sua preparazione, che una volta arrivata in tavola conquistò tutti i commensali. In ricordo di questo episodio il piatto prese il nome di filetto alla Rossini. La grande ballerina russa Anna Pavlova ha invece ispirato il dolce che ancora oggi porta il suo nome. Nel 1926 era in tournée in Nuova Zelanda e uno chef le volle rendere omaggio con una torta ispirata alla sua danza. Era la torta Pavlova: base di meringa croccante fuori e morbida all’interno, copertura di panna e frutta.

La zuppa pavese di Francesco I di Francia

La zuppa pavese è un piatto della tradizione contadina della Bassa lombarda. Prevede una fetta di pane raffermo adagiata in un piatto e sormontata da un uovo crudo e del formaggio. A questo punto si versa del brodo bollente e si mette in tavola.

Secondo la tradizione la ricetta venne inventata da una contadina per rifocillare con le poche cose che aveva a disposizione il re di Francia Francesco I, fatto prigioniero dopo la terribile sconfitta contro le forze di Carlo V a Pavia nel 1525. Il sovrano apprezzò

così tanto il piatto da introdurlo nella sua corte una volta ritornato in Francia, dopo un anno di prigionia.

Il pollo alla Marengo: da Napoleone a Escoffier Il pollo alla Marengo è per tradizione un piatto della zona di Alessandria che poi ha avuto enorme fortuna in Francia. Si prepara sfumando in padella con del vino bianco dei pezzi di pollo a cui si aggiungono in seguito pomodori e funghi. In alcuni casi viene accompagnato con pane e uova. Esistono due tradizioni legate alla nascita di questa ricetta.

Alcuni personaggi

sono passati alla Storia unicamente per il loro legame con un piatto. Uno di questi è il soprano australiano Nellie Melba (nella foto), che si esibì con grande successo al Covent Garden di Londra tra fine Ottocento e primi Novecento.

Il suo talento colpì il celeberrimo chef Auguste Escoffier, che in suo onore inventò un dessert fortunato, la pesca Melba o coppa Melba. La ricetta prevede delle pesche fresche, purea zuccherata di lamponi e gelato alla vaniglia. John Montagu è stato

un protagonista della politica britannica del secondo Settecento ma ben pochi lo ricorderebbero se non fosse per i panini che il suo cameriere gli preparava perché potesse nutrirsi mentre giocava interminabili partite di carte. Nacque così il

sandwich, dato che Montagu, bontà sua, era il quarto conte di una piccola cittadina sulla Manica, chiamata Sandwich. Gabriele D’Annunzio, che amava i panini ma, da acceso nazionalista detestava gli inglesismi, ribattezzò poi il sandwich “tramezzino”.

La prima racconta che il 14 giugno 1800, dopo aver sconfitto gli austriaci presso Marengo (Alessandria), Napoleone giunse nell’unica osteria del luogo, dove l’ostessa gli offrì del pollo cotto alla buona, nel vino e con qualche aroma.

Secondo altri, a preparare il piatto sarebbe stato il cuoco personale di Napoleone, Dunand, che utilizzò quanto aveva a disposizione per saziare il condottiero corso: del pollo rubato ai contadini della zona, cotto nell’olio e nel vino bianco. La ricetta del pollo alla Marengo sarebbe poi stata perfezionata in Francia dal celebre cuoco dell’Ottocento Auguste Escoffier.

Le uova tanto amate da Bismarck

Nella seconda metà dell’Ottocento la politica europea fu per lungo tempo egemonizzata dalla figura di Otto von Bismarck, cancelliere della Prussia e poi dell’Impero tedesco. Bismarck apprezzava forza e sostanza sia nella diplomazia, sia a tavola. Adorava le uova (era capace di mangiarne dodici sode a colazione) e forse per questo la bistecca cotta nel burro ricoperta da un uovo, sempre fritto nel burro, venne chiamata “alla Bismarck”. Inoltre, il cancelliere era capace di bere un intero litro di birra tutto in un fiato

e in Germania ancora oggi viene chiamato “Bismarck” un cocktail a base di champagne e birra scura secondo alcuni inventato proprio dal grande politico dell’Ottocento.

La gallina del re di Francia Piatto tipico della cucina popolare francese è la poule au pot, letteralmente “gallina in pentola”. Si tratta di una gallina che viene lessata a fuoco lento in un brodo guarnito da porri, carote, cipolle e insaporito da timo, chiodi di garofano e foglie d’alloro. Dopo la lunga cottura il brodo viene sorseggiato o usato per risotti e la gallina consumata come piatto principale. La poule au pot divenne uno dei piatti tipici della cucina francese durante il regno di Enrico IV (15891610), il sovrano che mise fine alle guerre di religione tra cattolici e protestanti. Riportata la pace, il re voleva anche regalare benessere al suo popolo e divenne famosa una sua massima che diceva: “Voglio che ogni contadino della mia terra possa avere una gallina nella sua pentola ogni domenica”. Una promessa ambiziosa per l’epoca, ma che ha fatto da premessa al successo della poule au pot

Questa è la storia di una misteriosa fanciulla, dall’aspetto e dai modi ben poco “civili” e comparsa dal nulla in un villaggio francese di metà Settecento. La ragazzina aveva un nome, ma per tutti era (ed è nella memoria collettiva d’Oltralpe), “la bambina selvaggia”. Merito del libro che la dama di carità MarieCatherine Hecquet (1686-1764), le dedicò nel 1753: Storia della bambina selvaggia (Elliot Edizioni). Suggestiva e intrigante, la narrazione di Hecquet, pubblicata sotto pseudonimo, contribuì a creare un alone di mistero attorno alla bizzarra creatura, che presto acquisì fama e diventò un simbolo dell’Illuminismo: la forza civilizzatrice dell’uomo prevale sulla natura. L’autrice ricostruì la vita di Marie-Angélique (così disse di chiamarsi) basandosi su una serie di incontri con la giovane. La “verità” plasmata sui ricordi della ragazzina e le ricostruzioni “basate sull’evidenza e sulla logica” indussero Hecquet più volte in errore. Ma proprio a partire da queste sviste è possibile ricostruire la verità storica su Marie-Angélique.

VENUTA DAL NULLA. Songy era allora un villaggio a pochi chilometri da Châlonsen-Champagne, nel Nord-est della Francia.

La piccola MARIEANGÉLIQUE comparve in un villaggio francese del ’700 affamata, sporca, ostile. Ma a differenza di altri “ragazzi selvaggi”, imparò a parlare e le buone maniere.

Un gruppetto di case di poche anime che una sera di settembre del 1731 venne sconvolto da un’improvvisa apparizione. All’imbrunire, gli abitanti scorsero una bambina sui 10 anni vagare senza meta in mezzo alle loro case. A colpire i contadini fu soprattutto il suo aspetto: “Era a piedi nudi, aveva il corpo coperto di pelli e brandelli di stoffa, in testa portava una zucca vuota, il viso e le mani erano scuri come quelli di una persona di colore. Era armata di un bastone corto ma grosso sulla punta, una sorta di clava”, scrive Marie-Catherine Hecquet. “È il diavolo!” gridavano terrorizzati i paesani nel fuggi fuggi generale. Si chiusero tutti in casa, tranne un contadino che aizzò il suo mastino contro la creatura. La bambina rimase immobile di fronte

Com’era?

La “bambina selvaggia” Marie-Angélique vista dall’AI e, a sinistra, in una illustrazione che ricostruisce il momento della sua comparsa.

a quel cane ringhioso. Aspettò che fosse vicino e poi, impugnando la clava con due mani, “gli scaricò in testa una mazzata così potente che lo stese ai propri piedi, morto stecchito”

GLI STUDI. Quanto c’è di vero in questa storia affascinante e quanto, invece, è inventato, o comunque romanzato? Forse il racconto della “mazzata potente” è stato un po’ esagerato per esigenze letterarie e molto probabilmente anche la reazione degli abitanti non fu proprio come descritta da Hecquet. Ma oltre a quelli che portebbero essere escamotage narrativi, la ricostruzione mostra una serie di pecche (non si sa quanto volute o meno) sin dall’inizio. A testimoniarlo sono diverse altre versioni della vicenda.

Nel corso degli anni la storia della bambina selvaggia ha attirato la curiosità di molti studiosi: ne scrissero il filosofo illuminista Voltaire e l’avvocato, filosofo e linguista scozzese James Burnett. Quest’ultimo, dopo averla incontrata, la descrisse come “la persona più straordinaria del suo tempo”

Grazie alla consultazione di una cospicua mole di documenti, uno dei libri forse più importanti e utili per ricostruire nei minimi (e veritieri) dettagli questa storia è però quello scritto dal medico e storico francese Serge Aroles nel 2004 e intitolato Marie-Angélique. Survie et résurrection d’une enfant perdue dix années en forêt (MarieAngélique. Sopravvivenza e resurrezione d’una bambina perduta 10 anni nella foresta). E subito arriva la prima batosta: la bambina non era proprio una bambina.

10 ANNI? NO, 19. Quando comparve a Songy la curiosa ragazzina non aveva affatto 10 anni, come aveva scritto Hecquet, bensì 19. Era infatti nata nel 1712. Un discrepanza non da poco, soprattutto alla luce del fatto che, come scrive la stessa Hecquet, lei incontrò per la prima volta la ragazza nel novembre 1752, quando cioè l’ex “selvaggia” aveva 40 anni. Un’età ben diversa dai 30-31 che avrebbe avuto se effettivamente fosse stata una bambina al momento dell’arrivo a Songy. Ma l’età non è l’unica falla nel racconto della dama francese. Hecquet scrive infatti che la bambina (anzi, la ragazza) sarebbe giunta a Songy in un giorno non meglio precisato di settembre del 1731 scatenando il terrore. In realtà la sua comparsa ha una data ben precisa

e un luogo diverso. L’8 settembre 1731, infatti, venne avvistata nei pressi del cimitero di Songy intenta a dissetarsi presso un piccolo rigagnolo. A quattro zampe, con un bastone irto di chiodi in una mano e un uccello di piccola taglia nell’altra, la ragazza attirò l’attenzione di qualche villeggiano. Nessuna scena di terrore diffuso, quindi, né cani stecchiti da una bastonata.

DI POCHE PAROLE. Hecquet qualcosa di vero, va detto, lo raccontò. Ad esempio il modo di comportarsi della ragazza che, all’inizio, non era sicuramente quello di una regina del bon ton. La sua abitudine ad avventarsi con famelica voracità sui pasti sembra provata. Anche secondo altre testimonianze, infatti, la ragazza era solita buttarsi a capofitto sul cibo. Anzi, le piaceva proprio procurarselo, avventandosi a mani nude sulle prede, uccidendole e poi mangiandole crude. Evidentemente gli anni trascorsi sola nel bosco l’avevano portata ad affinare le sue tecniche di cacciatrice.

Accortezze che si potevano notare anche nel modo di muoversi, agile e veloce, e soprattutto nella sua estrema abilità nell’arrampicarsi sugli alberi. Vie di fuga apprese in natura che la ragazza sembrava restìa ad abbandonare nella società.

Anche il modo di esprimersi descritto da Hecquet sembra confermato: “Conosceva soltanto qualche parola di francese, tra l’altro male articolata”, scrisse. Ma quando venne trovata presso il cimitero qualcosa lo disse, eccome. Ed era qualcosa di molto importante: “Mi chiamo Marie-Angélique”. Per il resto è vero, non aveva un gran vocabolario e a colpire erano soprattutto le urla, “qualcosa di terribile, soprattutto se emesse per collera o per lo spavento”. Quando qualche sconosciuto l’avvicinava e cercava di toccarla, per esempio, era solita emettere grida acute, spesso accompagnate da sberle.

LA VERSIONE DI HECQUET... Ma è sulle conclusioni che Marie-Catherine Hecquet prende una vera cantonata: secondo lei, infatti, Marie-Angélique sarebbe stata un’eschimese, nata nel Labrador (Canada Orientale). Catturata da una nave europea e rivenduta come schiava nelle colonie francesi delle Antille, sarebbe successivamente stata rivenduta a qualche colono europeo che l’avrebbe infine portata nel Vecchio Continente, molto probabilmente nel Nord della Francia. Qui, però, la bambina sarebbe riuscita a fuggire e, vagando senza meta alla ricerca di cibo, avrebbe raggiunto finalmente Songy. Una storia intrigante che Hecquet ricostruì, disse, in base ai ricordi di Marie-Angélique, ma che studi successivi sconfessano.

Si arrampicava sugli alberi come una scimmia e divorava carne cruda: aveva imparato a sopravvivere nella foresta

Origini

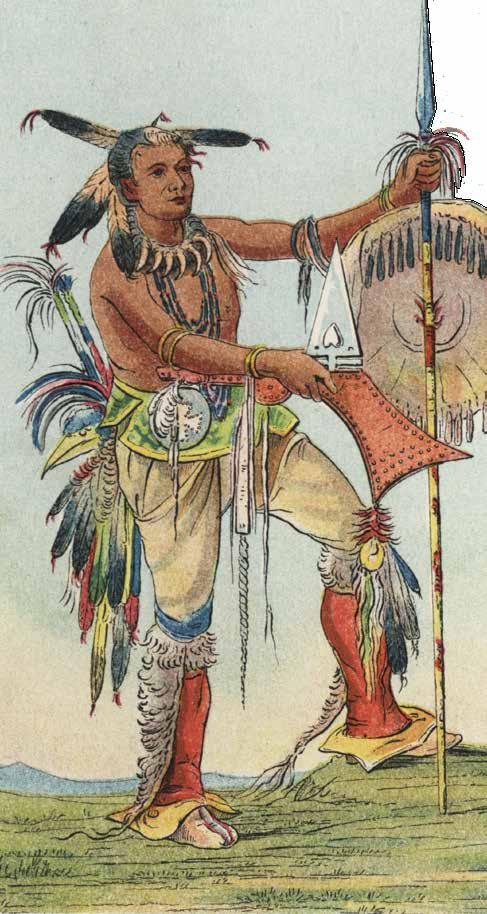

Un guerriero Meskwaki in una litografia inglese del 1841: è dello stesso popolo nativo da cui proveniva Marie-Angélique.

Affini

Scena del film Il ragazzo selvaggio (1970) e, a destra, ritratto di Peter di Hannover.

Marie-Angélique non fu l’unica “selvaggia” a diventare famosa.

Ben più noto di lei fu Peter di Hannover, passato alle cronache anche come Peter il selvaggio. Venne trovato nei boschi tra Hannover e Hamelin (Germania) il

4 maggio 1724: stando ai testimoni si muoveva a quattro zampe e non sapeva parlare. Peter divenne una curiosità da esibire, un fenomeno da baraccone che incuriosì anche Re Giorgio I. Il sovrano lo“regalò” a Carolina, principessa di Galles: fu così che Peter nel 1726 giunse a Londra suscitando la curiosità

...E LA STORIA VERA. Come detto, MarieAngélique era nata nel 1712 non nel Labrador, bensì nell’attuale Wisconsin, nel nord dei futuri Stati Uniti. Non era eschimese (o meglio inuit), bensì nativa americana della tribù dei Meskwaki (la “gente della terra rossa”), soprannominati Fox dagli anglo-americani e Renards (“volpi”) dai francesi.

Il Labrador entrò effettivamente nella vita della bambina, ma solo a 6 anni: dopo una cruenta guerra tra nativi e colonizzatori che causò una grande carestia, nel 1718 la piccola venne acquistata come schiava da Madame deCourtemanche che la portò con sé (e con le sue due figlie) nel Labrador francese. Fu una nuova guerra, questa volta tra Inuit e francesi, a decidere la sorte della bambina. Nel 1721 Madame de-Courtemanche decise di tornare in patria, a Marsiglia. Trovò ad accoglierle la peste, un’epidemia che causò circa 40mila morti (su 90mila abitanti). Sul periodo successivo della sia vita le notizie sono scarse: non si sa bene come, Marie-Angélique evitò il contagio. Forse fu la decisione di fuggire da Marsiglia e ritirarsi nelle foreste della Provenza a salvarla. Per i successivi dieci anni MarieAngélique visse quindi nei boschi,

popolare, ma anche di alcuni intellettuali. Nonostante i numerosi tentativi non imparò mai a esprimesi correttamente. Gli venne assegnata una pensione e morì a 72 anni. Un altro caso celebre, registrato in Francia, è quello di Victor dell’Aveyron, il “bambino lupo”. Catturato

nei boschi nel 1800, incapace di comunicare, fu affidato alle cure di un medico che però non riuscì a “rieducarlo”. La sua storia è raccontata dal regista François Truffaut nel film del 1970 Il ragazzo selvaggio. In entrambi i casi, è probabile che i piccoli fossero affetti da una forma di autismo.

contando solo su sé stessa e imparando a sopravvivere cacciando animali selvatici. Vagando per la Francia, arrivò quindi a Songy in quel fatidico 8 settembre.

ALLA CORTE DI FRANCIA. Ma che fine fece Marie-Angélique? Dopo il suo avvistamento, venne affidata a un convento a Châlons dove nei piani sarebbe dovuta diventare novizia presso l’abbazia di Sainte-Périne de Chaillot. Qui, nel 1751, si ferì (forse tentando la fuga) e fu proprio durante la sua convalescenza che incontrò Marie-Catherine Hecquet. Cacciata dall’ospedale (ancora una volta probabilmente a causa di una forte propensione alla fuga), si ritrovò a vivere di stenti per le vie di Parigi. La sua storia arrivò presto sui giornali: benché “civilizzata”, avendo cioè imparato il francese e le buone maniere, rimase sempre la “bambina selvaggia” che ora si trovava a fare la mendicante, dimenticata da tutti. La sua storia colpì Maria Leszczynska, moglie del re Luigi XV. Marie-Angélique venne quindi invitata a corte e ricevette un appartamento e una pensione annua. Da quel momento condusse una vita piuttosto agiata, attirando ancora la curiosità di qualcuno, ma finendo ben presto dimenticata. Morì a 63 anni, il 15 dicembre 1775. •

Saperne di più Storia della bambina selvaggia, di MarieCatherine Hecquet (Elliot). Uscito nel 1753, e pubblicato in Italia nel 2024, è un testo che, nel raccontare le vicende di MarieAngélique, ci porta in un’epoca segnata dall’Illuminismo ma ancora intrisa di paure e pregiudizi ancestrali.