DIGITALISIERUNG

BEILAGE FÜR DIE „OLDENBURGISCHE WIRTSCHAFT“

Cybersicherheit & Resilienz für den Mittelstand

Große Unternehmen haben längst ihre Vorkehrungen getroffen, beim Mittelstand haben digitale Souveränität und Sicherheit oft noch keine Priorität im Management. Das kann fatal werden, denn mittelständische Unternehmen geraten immer mehr in den Fokus von Cyberangriffen.

Warum digitale Sicherheit

Chefsache ist

Die digitale Transformation eröffnet Unternehmen enorme Chancen: effizientere Prozesse, neue Geschäftsmodelle, verbesserte Kundenerlebnisse. Doch mit den Möglichkeiten steigen auch die Risiken. Cyberangriffe auf Unternehmen haben in den vergangenen Jahren massiv zugenommen –und der Mittelstand ist längst ins Visier geraten.

Phishing-Mails, Ransomware-Attacken oder der Diebstahl sensibler Daten sind keine abstrakten Bedrohungen mehr, sondern tägliche Realität. Studien zeigen, dass gerade mittelständische Unternehmen oft nicht ausreichend geschützt sind: fehlende Ressourcen, mangelnde Expertise und die Annahme „Uns wird schon nichts passieren“ machen sie verwundbar. Dabei kann ein erfolgreicher Angriff nicht nur immense finanzielle Schäden verursachen, sondern auch das Vertrauen von Kund:innen und Partner:innen nachhaltig erschüttern.

Sicherheit als strategische Investition Cybersicherheit ist heute keine technische Randfrage mehr, sondern eine zentrale Managementaufgabe. Für Geschäftsführer:innen und Führungskräfte bedeutet das: Sie müssen die digitale Resilienz ihres Unternehmens aktiv gestalten. Denn wer auf verlässliche Sicherheitslösungen setzt, sichert nicht nur Daten und Systeme, sondern auch Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit.

Ein ganzheitlicher Ansatz umfasst dabei drei Bereiche:

Schutz vor Angriffen durch moderne Firewalls, verschlüsselte Datenübertragung und sichere Netzwerkinfrastrukturen.

Schnelles Erkennen und Reagieren auf verdächtige Aktivitäten durch Monitoring und Incident-ResponseProzesse.

Vorbeugung durch Schulung der Mitarbeitenden, denn Menschen sind häufig das schwächste Glied in der Sicherheitskette.

EWE: Partner für sichere Digitalisierung

Als regionaler Anbieter mit jahrzehntelanger Erfahrung kennt EWE TEL die besonderen Anforderungen des Mittelstands im Nordwesten.

Unsere Lösungen kombinieren leistungsfähige Netze mit innovativen Sicherheitsdiensten – von der sicheren Datenleitung über Managed Firewalls bis hin zu umfassenden CybersecurityServices.

Besonders geschätzt wird unser Ansatz des Managed Service: Unternehmen lagern ihre IT-Sicherheitsaufgaben an unsere Expert:innen aus und können sich so voll auf ihr Kerngeschäft konzentrieren.

Wir übernehmen den Rund-um-dieUhr-Schutz, erkennen Angriffe frühzeitig und reagieren sofort – transparent, zuverlässig und partnerschaftlich.

Fazit

Digitalisierung bringt Chancen –aber nur, wenn sie sicher ist. Mittelständische Unternehmen sollten Cybersicherheit deshalb nicht als lästige Pflicht sehen, sondern als strategische Investition in ihre Zukunft. Mit EWE haben Unternehmen einen Partner an der Seite, der Technik und Beratung verbindet, Risiken minimiert und die Resilienz nachhaltig stärkt.

Ansprechpartner für Unternehmen: David Brieskorn IT-Security-Experte david.brieskorn@ewe.de 0162 1385546

Foto: Getty Images

Verantwortung für die kommenden Generationen!

Die Region Oldenburg und die umliegenden Landkreise stehen vor einer einzigartigen Chance: Die Digitalisierung kann den vermeintlichen Standortnachteil „ländlicher Raum” in einen echten Wettbewerbsvorteil verwandeln und neue Chancengleichheit zwischen Stadt und Land schaffen.

Niedersachsen erreicht beim Glasfaserausbau eine Verfügbarkeit von 67 Prozent und liegt damit im Spitzenfeld der Bundesländer. Diese solide digitale Basis ermöglicht es Unternehmen aller Größenordnungen, moderne Technologien zu nutzen und effizient zu arbeiten. Was früher ein geografischer Nachteil war, wird durch Cloud-Lösungen und intelligente Vernetzung zu einem Standortvorteil – und das bei deutlich niedrigeren Betriebskosten.

Diese Transformation wird besonders eindrucksvoll bei der flächendeckenden Gesundheitsversorgung demonstriert. Mit 40 beteiligten Landkreisen und kreisfreien Städten sowie 185 laufenden Projekten ist Niedersachsen bundesweit führend bei der digitalen Vernetzung von Gesundheitsregionen. In diesen kommunalen Gesundheitsnetzwerken werden bedarfsgerechte Lösungen für ländliche Räume entwickelt. Durch systematische Vernetzung von Kommunen, Wissenschaft und digitaler Innovation erhalten Patienten in entlegenen Gebieten Zugang zu derselben modernen Diagnostik und Behandlung wie in Universitätskliniken. Dies ist ein Vorbild für Chancengleichheit durch Digitalisierung.

Die digitale Verwaltung trägt ebenfalls zur Stärkung der Region bei. Der Landkreis Emsland bietet bereits 575 Dienstleistungen online an, die rund um die Uhr verfügbar sind. So haben Bürger in entlegenen Gemeinden denselben komfortablen Zugang zu Verwaltungsleistungen wie Stadtbewohner. Von Geburts- und Sterbeurkunden über Gewerbeanmeldungen bis hin zur Hundesteueranmeldung wird in vielen Fällen der Gang zum Amt überflüssig.

Die Digitalisierung verbindet urbane Möglichkeiten mit ländlichen Werten. Unternehmen können Fachkräfte mit flexiblen Arbeitsmodellen anziehen, ohne

dabei auf eine hohe Lebensqualität, kurze Wege und persönliche Verbindungen zu verzichten. Die Region punktet durch die kluge Vernetzung von Forschung, Unternehmen und öffentlicher Hand, ein Ökosystem, von dem Handwerksbetriebe ebenso profitieren wie Technologieunternehmen.

Wer heute in diese Transformation investiert, sichert nicht nur die eigene Zukunftsfähigkeit, sondern gestaltet auch aktiv eine ausgewogenere und gerechtere Regionalentwicklung mit. Diese Broschüre zeigt, wie vielfältig die Digitalisierung im Nordwesten bereits heute wirkt und welche Potenziale noch ungenutzt sind. Denn eines ist klar: Wer jetzt die Weichen stellt, sichert nicht nur die Zukunft seines Unternehmens, sondern stärkt auch die gesamte Region.

Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff Vorstandsvorsitzender OFFIS – Institut für Informatik

Inhalt

6 Mit Algorithmen gegen die Plastikflut

Wie zwei IT-Spezialisten aus dem Landkreis Oldenburg mit Künstlicher Intelligenz gegen die Vermüllung der Ozeane vorgehen, die in den letzten 50 Jahren drastisch zugenommen hat.

7 Innovation für die JadeBay-Region

Mit kreativen Impulsen und einem starken Netzwerk will das Digitale Innovationszentrum (DIZ) künftig mehr Sichtbarkeit für regionale Innovation schaffen und wertvolle Synergien erzeugen.

8 Digitale Stärke für den Nordwesten

Das Mittelstand-Digital Zentrum Bremen-Oldenburg hilft kleinen und mittleren Unternehmen, den digitalen Wandel zu meistern. Transfermanagerin Angelika Grönheim stellt die Arbeit vor.

10 Smarte Lösungen für den Alltag

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung verändern zunehmend den Verwaltungsalltag. Welche innovativen Projekte sind in Oldenburg und Umgebung bereits in Umsetzung?

12 Accelerator für Innovation

Der Hightech Inkubator (HTI) bietet gezieltes Coaching, finanzielle Förderung und ein starkes Netzwerk, das Gründer auf ihrem Weg zur Skalierung begleitet.

Impressum

Verlag:

Schlütersche

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Hans-Böckler-Allee 7, 30173 Hannover Telefon 0511 8550-0 info@schluetersche.de, www.schluetersche.de Geschäftsführung: Ingo Mahl und Roland Hauke

Das Manuskript ist Eigentum des Verlages. Alle Rechte vorbehalten. Auswahl und Zusammenstellung sind urheberrechtlich geschützt. Für die Richtigkeit der im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Autorenbeiträge und der PR-Texte übernehmen Verlag und Redaktion keine Haftung.

Layout und Herstellung: Rieke Giese

Redaktion:

Mediavanti GmbH

Donnerschweer Straße 90 26123 Oldenburg mediavanti.de

Autor*innen:

Vanessa Afken

Lisa Knoll

Claus Spitzer-Ewersmann Alke zur Mühlen

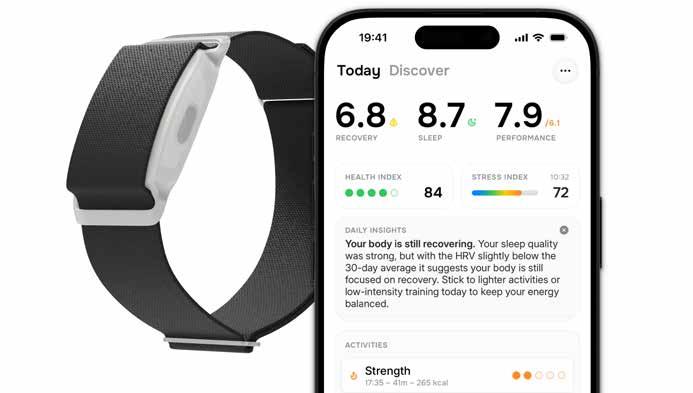

13 Ein Armband für die Gesundheit

Mit einem innovativen Gesundheits-Wearable, dem „Zyke Band“, hat Phil Schaffarzyk den Gründungspitch Wesermarsch gewonnen.

14 Digitale Souveränität im Fokus

Universitätspräsident Prof. Dr. Ralph Bruder gibt Einblicke in die Digitalisierungsstrategie der Universität Oldenburg.

16 KI lernen – Teamgeist beweisen

Die Anne-Frank-Schule Molbergen (AFS) wird mit Teamwork und Ausdauer zur „KI-Schule des Jahres“.

17 Digitale Erlebnisse der Zukunft gestalten

User Experience trifft auf Extended Reality – über den BachelorStudiengang „UX/XR – Usability und Digitale Welten“ der Jade Hochschule.

18 Spitzenplatz im DigitalRadar

Das Klinikum Oldenburg hat im DigitalRadar, einer bundesweiten Erhebung zur digitalen Reife von Krankenhäusern, mit 70 von 100 möglichen Punkten eines der besten Ergebnisse erzielt.

19 Wussten Sie schon … ?

Drei Fakten zur Nachhaltigkeit im Oldenburger Münsterland

Druck: Bonifatius GmbH Druck – Buch – Verlag Karl-Schurz-Straße 26, 33100 Paderborn

Printed in Germany 2025

Gender-Hinweis: Es oblag den jeweiligen Verfassern der Texte – AnzeigenKunden, Autor(en), Redaktion, Interviewten – ob sie ihre Beiträge „gendern“ oder aus praktischen Gründen wie Platzersparnis und bessere Lesbarkeit die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern wählen. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung der jeweils anderen Geschlechter (weiblich, männlich, divers), die mit den Inhalten der Texte gleichermaßen angesprochen werden.

In einer Zeit, in der die Digitalisierung für Unternehmen überlebensnotwendig geworden ist, steht und fällt der Erfolg mit der Wahl des richtigen IT-Dienstleisters. Sebastian Mies, ITLeiter der Stadtwerke Brühl, gewährt einen authentischen Einblick in die Zusammenarbeit mit Austing.

Die Stadtwerke Brühl standen vor einer wichtigen Entscheidung: Der bisherige IT-Dienstleister sollte abgelöst werden. „Wir haben uns verschiedene

Mit Austing. Digitalisierung im Blick.

Einwände mit uns besprochen.“

Ein kritischer Punkt war zunächst die geografische Distanz zwischen Brühl und Lohne. Austing reagierte pragmatisch: Durch einen Kooperationspartner vor Ort wurde auch diese Herausforderung unkompliziert gelöst.

„Die Zusammenarbeit findet auf Augenhöhe statt und ist sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich“, erklärt Sebastian Mies. „Wenn man einen Dienstleister so tief ‚in den Maschinenraum‘ blicken lässt, ist Vertrauen ein wichtiger Faktor, den Austing zu 100 Prozent erfüllt.“

„Warum Austing?“ – Für Sebastian Mies und die Stadtwerke Brühl liegt die Antwort auf der Hand:

Weil IT-Dienstleistung mehr ist als Technik. Weil Lösungen besser sind als leere Versprechen. Und weil echte Nähe nicht in Kilometern gemessen wird.

Sebastian Mies Leiter IT & Projekte Stadtwerke Brühl

Dienstleister angeschaut und im Vorfeld verschiedene Gespräche geführt“, erinnert sich Sebastian Mies. „Was direkt positiv aufgefallen ist: Kein vertriebliches Buzzword-Bingo, sondern direkt lösungsorientierte Gespräche und Hinweise.“

Genau hier zeigt sich der Unterschied: Statt überteuerte Komplettlösungen zu verkaufen, setzt Austing auf praxiserprobte Ansätze. „Man hat direkt gemerkt, dass uns nicht die Goldrandlösung verkauft werden sollte, wenn diese nicht erforderlich ist“, betont Mies. Die umfassende Analysephase brachte einen erhöhten Klärungsbedarf mit sich. „Das war aber nie ein Problem. Man hat sich die Zeit für uns genommen und alle Probleme und

Besonders die Erreichbarkeit überzeugt im Alltag. „Die meisten Themen haben wir in der Regel innerhalb weniger Stunden abgestimmt. Unsere Ansprechpartner sind meist nur eine Teams-Nachricht entfernt“, berichtet Mies. „Das ist Nähe, die man gerade bei großen Systemhäusern vermisst.“

Mit rund 50 hochqualifizierten ITExperten bietet Austing ein umfassendes Leistungsspektrum von Cyber-Security über Managed-Service-Verträge bis hin zu Cloud-Services. Was den ITDienstleister auszeichnet, ist jedoch mehr als technische Kompetenz: Es ist die echte Partnerschaft auf Augenhöhe und die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen.

Mit Algorithmen gegen die Plastikflut

Rettung der Ozeane durch KI

Von Claus Spitzer-Ewersmann

Die Vermüllung der Ozeane mit Plastik hat in den letzten 50 Jahren drastisch zugenommen. Jährlich gelangen mehr als elf Millionen Tonnen in die Meere. Zwei IT-Spezialisten aus dem Landkreis Oldenburg gehen mit Künstlicher Intelligenz dagegen vor.

Schildkröten schnappen nach Plastiktüten, die sie für Quallen halten – ihre Hauptnahrung. Delfine verfangen sich in Geisternetzen und können nicht mehr zum Atmen auftauchen. Rifffische folgen dem Geruch von Kunststoff, als sei es Futter. In den Ozeanen spielen sich Tag für Tag stille Dramen ab. Laut Europäischem Parlament treiben inzwischen rund 150 Millionen Tonnen Plastikabfall in den Meeren.

Eine Studie des Alfred-Wegener-Instituts warnt: Der Anteil an Mikroplastik könnte sich bis 2050 vervierfachen. Zwar haben sich 2022 knapp 200 Staaten auf der UN-Umweltversammlung in Nairobi auf ein globales Abkommen gegen Plastikmüll verständigt. Doch das Problem wächst schneller als die Lösungen. Es fehlen konkrete Maßnahmen und technische Durchbrüche.

Dass Künstliche Intelligenz helfen kann, die Plastikflut in den Ozeanen einzudämmen, davon sind die IT-Spezialisten Torsten Welke aus Sandkrug und Michael Süß aus Wildeshausen überzeugt. Süß ist Geschäftsführer des Bechtle Systemhauses in Bremen, Welke leitet dort das Kompetenzzentrum für KI-Lösungen. Gemeinsam treiben sie ein ambitioniertes Projekt voran, das das Potenzial zum Gamechanger hat.

In Kooperation mit der Non-Profit-Organisation MI4People und der auf KI spezialisierten Alexander Thamm GmbH haben sie eine Plattform entwickelt, die Satellitenaufnahmen mittels DeepLearning-Algorithmen für Bildklassifikation und Objekterkennung auswertet. „Starke Partnerschaften sind immer ein hervorragender Weg zu erfolgreichen Projekten“, betont Welke.

So funktioniert die digitale Müllfahndung Basis ist eine KI, die darauf trainiert wurde, typische Muster von Plastikansammlungen auf Wasseroberflächen zu erkennen. Die Ergebnisse der Analyse werden auf einer interaktiven Weltkarte visualisiert. Was bisher mühsam recherchiert werden musste oder gar unsichtbar blieb, lässt sich nun präzise und in Echtzeit lokalisieren. Klar ist: Wo Plastikmüll identifiziert wird, lässt sich gezielt handeln: beim Säubern betroffener Gebiete, bei der Prävention entlang von Küsten und Zuflüssen oder beim Rückführen von Plastik in den Produktionskreislauf. „Die Weltmeere nachhaltig von gefährlichem Müll zu befreien, Prävention zu betreiben und Plastikmüll wieder der Produktion unter anderem von IT-Produkten zuführen, erfüllt uns mit großer Motivation und Freude“, sagt Michael Süß. Torsten Welke betont die Relevanz des Projekts über den Einzelfall hinaus: „Die KI ermöglicht die notwendige Transparenz bei einem drängenden globalen Problem und leistet einen sinnvollen Beitrag zur Rettung unserer Ozeane.“

Foto: Giese, erstellt mit KI midjourney

Innovation für die JadeBay-Region

Digitales Innovationszentrum (DIZ)

Von Lisa Knoll

Die JadeBay-Region gilt als innovativ – doch darüber wird bisher noch kaum gesprochen. Das soll sich ändern: Mit kreativen Impulsen und einem starken Netzwerk will das Digitale Innovationszentrum (DIZ) künftig mehr Sichtbarkeit für regionale Innovation schaffen und wertvolle Synergien erzeugen.

Als Teil der JadeBay-Projektfamilie schließt das DIZ eine Nachfragelücke in der Region. „Es gibt viele Initiativen in der JadeBay und sehr viel Potenzial. Was bisher fehlt ist ein Instrument, das alle vereint und die nötige Strahlkraft aufbringt. Das ist unser Ziel für die nächsten Jahre“, erklärt Alexandra Wurm, Geschäftsführerin JadeBay. Möglich gemacht haben das Projekt die Gesellschafter der JadeBay GmbH – die drei Landkreise Friesland, Wesermarsch und Wittmund sowie die Stadt Wilhelmshaven und seit dem 2023 der Arbeitgeberund Wirtschaftsverband Jade e.V. (AWV) sowie die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK). Diese unterstützen nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich – unter anderem durch die Wirtschaftsförderungen. „Die Einbindung strategischer Partner ist ein Kernelement, um Doppelstrukturen zu vermeiden und Angebote zu schaffen, die sich mit den bereits bestehenden Aktivitäten unserer Partner sinnvoll ergänzen“, so Projektleiterin Christine Janz.

Innovation braucht Sichtbarkeit

„Wir wollen nicht nur Unternehmen erreichen, sondern auch der Bevölkerung zeigen, welche Innovationskraft es in der Region gibt“, erklärt Eva Antonia Hahn, PR- und Marketing-Managerin für das Digi-

tale Innovationszentrum. „Die Region ist schon sehr innovativ, aber es wird noch zu wenig darüber gesprochen. Das wollen wir ändern.“ Hier setzt man verstärkt auf die sozialen Medien. Auch ein Podcast ist in Planung. Er soll Innovationsprojekte der Region in die Tiefe beleuchten und die Zuhörenden zu eigenen Entwicklungen inspirieren.

„Indem wir viele gute Ideen zeigen, fördern wir Innovationsbegeisterung und Zukunftsmut“, sagt Projektleiterin Christine Janz. „Wir wollen bereits vorhandene Energien sichtbar machen und miteinander verbinden, damit die Innovationskraft der Region ihre volle Wirkung entfalten kann.“ Gelingen soll das unter anderem in einem Wissenskolleg, das sich an Unternehmen richtet. Die Teilnehmenden werden über ein Curriculum in Modulen dabei unterstützt, ein Innovationsprojekt für ihr Unternehmen zu erarbeiten. „Dabei muss es nicht gleich der große Masterplan sein. Auch im Kleinen können bereits wertvolle Konzepte entstehen und ein Unternehmen voranbringen“, betont Innovationsberater Tammo Oehl. Für die weitere Begleitung steht im nächsten Schritt die hauseigene Wissens- und Technologietransferberatung der JadeBay als Partner zur Seite.

Übrigens: Das DIZ ist eines von zwei Projekten der JadeBay GmbH im aus EU-Mitteln kofinanzierten Vorhaben „Zukunftsregion JadeBay“. Im zweiten Projekt „Digitale Klassenräume“ werden Schulkinder an innovative Technologien wie Robotik und Programmieren herangeführt. Am Ende schließt sich damit ein Kreis – schließlich sind die Jüngsten der Gesellschaft die Fachkräfte von morgen. Und eines Tages durchlaufen sie womöglich selbst das Wissenskolleg des DIZ.

Mehr über die innovativen Projekte der JadeBay GmbH Mehr zum „Digitalen Innovationszentrum“, dem Fachkräftebüro, dem Regionalmanagement Zukunftsregionen, zu den „Digitalen Klassenräumen“ und der Wissens- und Technologietransferberatung gibt es unter: www.jade-bay.de

Digitale Stärke für den Nordwesten

Das Mittelstand-Digital Zentrum Bremen-Oldenburg hilft kleinen und mittleren Unternehmen, den digitalen Wandel zu meistern – kostenlos, praxisnah und auf Augenhöhe. Transfermanagerin Angelika Grönheim stellt die Arbeit vor.

Interview: Alke zur Mühlen

Frau Grönheim, was ist der Auftrag des Mittelstand-Digital Zentrums Bremen-Oldenburg und wie ist es organisiert?

Angelika Grönheim: Unser Ziel ist es, die technologische Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu fördern und durch individuelle Maßnahmen zu forcieren. Wir zeigen ihnen, wie Digitalisierung konkret gelingen kann, und machen Lösungswege greifbar – anbieterneutral und kostenfrei. Dazu setzen wir nicht nur auf Informationsveranstaltungen, Praxisforen, Workshops oder Demonstratoren, sondern auch auf individuelle Unterstützung. Unser Zentrum mit Teams in Bremen und Oldenburg wird vom Digital Hub Industry Bremen e. V. koordiniert.

Weitere Partner sind die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, das Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH (BIBA), der Lehrstuhl für Mittelstand, Existenzgründung und Entrepreneurship (LEMEX) und das OFFIS – Institut für Informatik aus Oldenburg. Das MittelstandDigital Zentrum Bremen Oldenburg gehört zu einem deutschlandweiten Netzwerk, mit dem das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in KMU und dem Handwerk unterstützt.

Das Zentrum blickt auf eine langjährige Erfahrung zurück ...

Grönheim: Seit über zehn Jahren arbeiten wir mit internen und externen Partnern – regional wie überregional – vertrauensvoll und

konstruktiv zusammen. Dadurch ist in der Region ein Ökosystem entstanden, in dem Betriebe schnell, unbürokratisch und zielgerichtet an Informationen zum Thema Digitalisierung kommen. Gemeinsam haben wir einen steten Wandel und eine immer stärkere Fokussierung erlebt und reagieren darauf.

Welche Angebote sind besonders gefragt?

Grönheim: Unsere inhaltlichen Schwerpunkte sind Digitale Strategien, New Work, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und Resilienz, Lebenslanges Lernen und Kompetenzaufbau sowie Vernetzung und Plattformen. Besonders gut angenommen werden unsere Sprechtage zur Digitalisierung in Kooperation mit der Handwerkskammer Oldenburg. In kostenfreien Erstgesprächen können vertraulich unternehmerische Herausforderungen besprochen werden. Auch die Impulsseminare –online wie offline – sind beliebt, ebenso wie die Road Shows, Praxisforen oder Demonstratoren.

Und wer nutzt Ihr Portfolio schon?

Grönheim: Gerade Kleinst- und Kleinunternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden fragen uns besonders aktiv an. Oft fehlt hier die Zeit oder das Personal, sich systematisch mit Digitalisierung zu beschäftigen.

Sie suchen deshalb Orientierung, fragen, mit welchen Themen sie starten können – aktuell besonders in den Bereichen Nachhaltigkeit und Cybersicherheit, aber auch in der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen. Unsere Angebote sind bewusst niedrigschwellig, bedarfsorientiert und verständlich gehalten, mit einem klaren Fokus auf den konkreten Nutzen – und grundsätzlich branchenoffen, von der Industrie über das Handwerk bis zur Kreativwirtschaft. Diese Breite gelingt durch unsere dezentrale Struktur mit Standorten in Bremen und Oldenburg sowie Partnern aus wissenschaftlichen und praxisnahen Einrichtungen. So bündeln wir Know-how aus verschiedenen Bereichen. Wir bringen sowohl wissenschaftliche Sichtweisen als auch sehr anwendungsnahe, betriebliche Erfahrungen ein und sind in der Beratung vor Ort präsent.

Wie gelangen Unternehmen zu passenden Angeboten?

Grönheim: Sie können sich ganz einfach über die Website, per E-Mail oder telefonisch an uns wenden. Unser Team sorgt dafür, dass die Anfrage intern weitergeleitet und gezielt vermittelt wird – zur passenden Fachberatung oder Einrichtung. Alternativ helfen auch unsere Veranstaltungen und Workshops: Dort kommen Unternehmen direkt mit den richtigen Expertinnen und Experten in Kontakt. Diese Netzwerkarbeit ist sehr wichtig, denn Digitalisierung gelingt selten allein. Wir verstehen uns als Brückenbauer und fördern aktiv den Austausch – mit Expertinnen und Experten, Forschungseinrichtungen, Kammern und anderen Firmen.

Blick in die Zukunft: Wohin geht die Reise in Sachen Digitalisierung?

Grönheim: Künstliche Intelligenz wird ein immer größeres Thema. Wir wollen mit unseren Angeboten diesen Herausforderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer noch zielgerichteter begegnen – praxisnah und verständlich. Dazu gehört ebenso, Berührungsängste abzubauen und konkrete Anwendungsbeispiele aufzuzeigen. Durch gezielte Informationsveranstaltungen, praxisorientierte Workshops und den Austausch in Netzwerken möchten wir Unternehmen befähigen, eigene KI-Projekte zu starten und innovative Potenziale zu nutzen – das stärkt auch die Wettbewerbsfähigkeit der Region nachhaltig.

Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit – und für die Unternehmen?

Grönheim: Manchmal wird „Unterstützung“ mit „Geld“ gleichgesetzt. Dabei kann der Austausch mit anderen, ein Workshop oder ein kleines Pilotprojekt ebenso den entscheidenden Mehrwert bieten. Wir laden alle Unternehmen ein, unser kostenloses Angebot zu nutzen. Es lohnt sich!

„Früher Excel, heute Echtzeit“: So geht digital

im Mittelstand

Rechnungen erfassen, Lieferstatus prüfen oder Anträge freigeben – automatisiert, transparent, fehlerfrei: Was nach Zukunft klingt, ist für viele Mittelständler heute Realität. Denn durchdachte digitale Lösungen übernehmen, zunehmend unterstützt von KI, Routinearbeiten.

Digitale Innovation mit familiärem Fundament Genau so bringt die VRG GmbH, als Familienunternehmen aus Oldenburg mit über 60 Jahren Innovations-Geschichte, den Mittelstand auf das nächste digitale Level. Sönke (li.) und Ole Vaihinger führen die VRG in zweiter Generation mit klarem Ziel: Digitalisierung nah am Menschen, effizient und praxisnah. „Wir nehmen IT persönlich“, beschreibt es Sönke

Vaihinger, „bundesweit an 9 Standorten, mit fast 500 Mitarbeitenden und für mehr als 3.500 Kunden.“

Effizienz trifft auf Flexibilität Ob Personalabrechnung (SAP oder PROVIA), HR-Management, E-Rechnung oder EDI: VRG steht für modulare Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Prozesse einfügen. So werden Workflows schlanker, Compliance einfacher und Datenflüsse sicherer. Besonders gefragt:

Cloud-basierte Services, die Unternehmen jeder Größe fit für die Zukunft machen.

Digital. Einfach. Menschlich. Der Mix aus technologischer Kompetenz, persönlicher Betreuung und nachhaltiger Unternehmenskultur zeigt, dass digital vor allem mit Menschen echten Mehrwert schafft. w

Web-Wegweiser: www.vrg.de

Transfermanagerin Angelika Grönheim

Smarte Lösungen für den Alltag

Digitale Innovationen in der Verwaltung

Von Vanessa Afken

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung verändern zunehmend den Verwaltungsalltag. In Oldenburg und Umgebung sind bereits mehrere innovative Projekte in Umsetzung – vom Antragausfüllen bis hin zur Chatbot-Nutzung für Bürgeranfragen.

Nicht nur in der Industrie sind Künstliche Intelligenz und die fortschreitende Digitalisierung ein Thema – auch die Verwaltung setzt verstärkt auf digitale Lösungen, um Prozesse zu optimieren. Die folgenden drei Projekte zeigen auf, wie diese Technologien in der öffentlichen Verwaltung genutzt werden, um den Alltag der Bürger zu erleichtern und gleichzeitig die Effizienz in der Verwaltung zu steigern.

KI-unterstützte Antragsstellung – „BUKI“ in Oldenburg Im Projekt „Bürgerfreundliche Dokumentenausfüllung basierend auf KI“ (BUKI) hat die Stadt Oldenburg gemeinsam mit dem Informatikinstitut OFFIS eine KI-gestützte Lösung entwickelt, die das Ausfüllen von Anträgen deutlich erleichtert. Der Prototyp nutzt einen Chatbot, der den Bürgern bei der Antragsstellung hilft und Fragen rund um den Prozess beantwortet. Die Anwendung wurde

gezielt so entwickelt, dass sie das Einreichen von Anträgen wie dem Wohnberechtigungsschein vereinfacht, indem sie durch den gesamten Vorgang navigiert.

Die Entwicklung von „BUKI“ basiert auf Feedback und Erfahrungen der Bürger, die durch Workshops und Umfragen gesammelt wurden. So konnte eine praxisorientierte Software entwickelt werden, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer entspricht. Die Stadt plant, die KI-Lösung bald auf andere Antragsverfahren auszudehnen und so das Potenzial von KI weiter zu nutzen.

„Mittlerweile hat fast jede und jeder schon von Chatbots wie ChatGPT gehört. Über das Thema Künstliche Intelligenz wird viel gesprochen. Die neuen Möglichkeiten durch die Nutzung von KI sollen nun auch in der Stadtverwaltung in Oldenburg ausprobiert werden“, sagt Dr. Julia Masurkewitz-Möller, Leiterin der Stabsstelle Digitalisierung.

„Kneti“ – Der Chatbot der Gemeinde Großenkneten

Die Gemeinde Großenkneten nutzt seit kurzem ebenfalls Künstliche Intelligenz, um den Bürgerservice zu verbessern. Auf der Webseite der Gemeinde können Besucher über einen Chatbot, genannt „Kneti“,

Fragen stellen und erhalten sofort Antworten. Die neue digitale Hilfe ist rund um die Uhr verfügbar und bietet eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit zur Interaktion mit der Verwaltung.

„Kneti“ ist jedoch erst der Anfang. Der Digitalisierungsbeauftragte der Gemeinde, Malte Spielberger, kündigte an, dass der Chatbot in Zukunft auch bei der Antragstellung helfen und die Suche auf der Webseite erleichtern soll. Spielberger betont, dass der Chatbot in der Anfangsphase eine ergänzende Funktion zu den klassischen Kommunikationskanälen darstellt: „Es ist ein zusätzliches Serviceangebot. Wir werden jetzt nicht aufhören, ans Telefon zu gehen.“

Die Gemeinde Großenkneten ist die erste im Landkreis Oldenburg, die eine solche KI-Lösung eingeführt hat, was sie zu einem Vorreiter in der Region macht.

„Pendla“ – Ein digitales Pendlerportal im Ammerland

Seit Ende 2024 gibt es im Landkreis Ammerland ein kostenloses Pendlerportal, das den Menschen hilft, Fahrgemeinschaften zu bilden und damit den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Die Plattform namens „Pendla“ bietet eine einfache Möglichkeit, Pendelstrecken zu koordinieren und Mitfahrgelegenheiten zu finden. Unternehmen im Ammerland können ihren Mitarbeitenden nun eine kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zum Einzelpendeln bieten.

„Pendla“ trägt nicht nur zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens bei, sondern fördert auch den regionalen Austausch. Die

Cybersicherheit klar geregelt.

Plattform ist für alle Nutzer kostenfrei und wird von den Kommunen und dem Landkreis unterstützt. Unternehmen, die sich auf „Pendla“ registrieren, können ihre Fahrten direkt auf der Plattform anbieten und die Mitfahrgelegenheiten gezielt bewerben. Sie hilft, den täglichen Pendelverkehr effizienter zu gestalten und gleichzeitig die Umwelt zu entlasten. „Diese täglichen Fahrten bieten ein riesiges Potenzial. Durch das Nutzen von freien Plätzen im Fahrzeug können Ressourcen geschont, CO2-Emissionen reduziert sowie Tankkosten eingespart werden“, erklärt Landrätin Karin Harms und betont: „Wir laden daher alle Unternehmen im Landkreis ein, die Mitfahrplattform zu unterstützen.“

Drei Projekte, ein Gedanke

Alle drei Projekte zeigen: Künstliche Intelligenz und digitale Lösungen sind längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern verändern die Verwaltung bereits konkret. Ob durch die Unterstützung bei der Antragsstellung in Oldenburg, den Chatbot „Kneti“ in Großenkneten oder das Pendlerportal „Pendla“ im Ammerland – die Region zeigt, wie KI die Interaktion mit der Verwaltung vereinfachen und den Alltag der Bürger erleichtern kann. Diese Projekte bieten spannende Einblicke in die Zukunft der digitalen Verwaltung und setzen Maßstäbe für die weitere Digitalisierung in der Region. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser digitalen Services wird die Lebensqualität der Bürger nachhaltig verbessern.

Wir helfen Ihnen, Gesetze wie den Cyber Resilience Act, NIS2 und den AI Act effizient umzusetzen – praxisnah, rechtssicher und zukunftsorientiert.

Wirtschaftsprüfung ∙ Steuerberatung

Rechtsberatung ∙ Unternehmensberatung

IT-Beratung

Accelerator für Innovation

HTI Oldenburg

Von Vanessa Afken

In Oldenburg erhalten Start-ups im Bereich Künstliche Intelligenz umfassende Unterstützung, um ihre Ideen erfolgreich umzusetzen. Der Hightech Inkubator (HTI) bietet gezieltes Coaching, finanzielle Förderung und ein starkes Netzwerk, das Gründer auf ihrem Weg zur Skalierung begleitet.

„Die Start-ups sind die Helden unserer Geschichte“, betont Jan-Eicke Meyer, Geschäftsführer des HTI, und erklärt: „Unser Ziel ist, dass Oldenburg zur Gründer:innen-freundlichsten Stadt wird.“

Start-ups, die am HTI-Programm teilnehmen, erhalten maßgeschneiderte Unterstützung, die Coaching, Mentoring und individuellen Support umfasst. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist das Netzwerk, bestehend aus über 100 Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, das den Austausch zwischen jungen Unternehmen und Experten fördert.

Der HTI verfolgt ein dreistufiges Programm. In der ersten, sechsmonatigen Phase werden die Start-ups in Business Development, KI-Expertise und Skalierungsstrategien geschult. Die zweite (sechs bis 18 Monate) konzentriert sich auf Finanzierung und InvestorenMatching. In der dritten Phase erhalten die Neugründungen Unterstützung aus dem Alumni-Netzwerk für internationale Expansion und Exit-Strategien.

Ein besonderes Angebot des HTI ist die finanzielle Unterstützung. Start-ups können eine leistungsbasierte Förderung von bis zu 300.000

Euro erhalten, die durch das Land Niedersachsen und die Europäische Union bereitgestellt wird. Darüber hinaus wird der Zugang zu einer Investorenplattform ermöglicht, die Kapital von externen Investoren vermittelt. „Durch unsere Unterstützung erhalten Start-ups nicht nur Wissen, sondern auch die finanziellen Mittel, um ihre Wachstumsziele zu erreichen“, so Meyer.

Nachhaltige Unterstützung

Durch den Fokus auf künstlicher Intelligenz und der engen Kooperation mit regionalen Partnern wie der Universität Oldenburg, dem TGO / GO! (Technologie- und Gründungszentrum) und OFFIS (Oldenburger Forschungs- und Entwicklungsinstitut für Informatik) ist ein starkes Netzwerk entstanden, das Oldenburg als führenden Standort für technologiegetriebene Unternehmen stärkt.

In der Vergangenheit konnten bereits bedeutende Meilensteine erzielt werden. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die Gründung von Oldenburg Venture, einem Pool lokaler Investoren, der gezielt in Start-ups investiert. „Oldenburg Venture bietet den Start-ups in der Region eine verlässliche Investitionsquelle und sorgt für langfristige Partnerschaften“, erklärt Meyer. Dieses Projekt zeigt eindrucksvoll, wie der HTI mit seiner Arbeit nicht nur Unternehmen unterstützt, sondern auch die lokale Investitionslandschaft nachhaltig stärkt.

Foto: HTI Oldenburg

Der HTI auf dem GROWMORROW 2024 in Oldenburg

Ein Armband für die Gesundheit

Gründungspitch Wesermarsch

Von Lisa Knoll

Mit einem innovativen Gesundheits-Wearable hat Phil Schaffarzyk den diesjährigen Gründungspitch Wesermarsch gewonnen. Der Nordenhamer überzeugte mit dem „Zyke Band“ aber nicht nur die Wettbewerbsjury: Sein Fitness-Tracker steht bereits kurz vor dem Launch, denn das Kaufinteresse potenzieller User ist groß. Mithilfe moderner Sensoren erfasst das Zyke Band Vitalwerte wie Herzfrequenz und Bewegungsmuster. KI- und Machine-LearningModelle werten diese Daten anschließend aus – zum Beispiel, um Schlafphasen zuverlässig zu erkennen und personalisierte Analysen zu liefern. Weil es mit einer Smartphone-App verknüpft ist, kommt das Zyke Band ohne Display und Benachrichtigungen am Gerät aus und ermöglicht so eine fokussiertere Nutzung. Eine weitere Besonderheit des Zyke Bands: Anders als bei vielen anderen Trackern bleiben die sensiblen Gesundheitsdaten ausschließlich lokal in der App gespeichert und werden nicht an Dritte weitergegeben. Zudem ist kein Abo nötig, denn der Kauf des Zyke Bands garantiert bereits den vollen Zugang zu allen Funktionen. „Mir war wichtig, ein Gerät zu haben, das ohne Abo funktioniert und meine Daten nicht weitergibt. Ein solches Produkt habe ich damals auf dem Markt nicht gefunden – also habe ich angefangen, meinen eigenen Tracker zu entwickeln“, erklärt Phil Schaffarzyk die Entstehung seiner Produktidee. Dass er damit auch bei anderen einen Nerv getroffen hat, beweist das große Interesse am Zyke Band, das potenzielle Käufer schon vor dem offiziellen Release zeigen.

Produkt-Release schon Anfang 2026

Bevor er seine Idee beim Gründungspitch Wesermarsch einreichte, hatte Schaffarzyk bereits ein gutes Jahr am Zyke Band gefeilt. Inzwischen arbeitet der Softwareentwickler aus Nordenham gemeinsam mit seinem fünfköpfigen Team an der Serienreife des Prototyps. Der Produkt-Launch ist für die erste Jahreshälfte 2026 geplant. In puncto Investorengelder hält sich der 28-jährige Gründer hingegen bewusst zurück. „Ich habe bisher bewusst keine Investoren an Bord geholt. Denn mit externem Kapital kommt oft die Erwartung, schneller zu wachsen oder das Geschäftsmodell anzupassen. Mir geht es aber darum, die langfristige Vision zu bewahren und unabhängig zu bleiben“, erklärt Schaffarzyk. „Dadurch dauert aktuell zwar manches etwas länger. Aber dafür bleibe ich unabhängig – und kann die Geräte und das Geschäft so entwickeln, wie ich es mir vorstelle.“

Gründungsideen wie diese machen deutlich, wie viel Innovationspotenzial auch in ländlich geprägten Regionen verborgen liegt. Es sichtbar zu machen und zu fördern ist ein wichtiger Schritt, um die Zukunftsfähigkeit der Region zu erhalten. „Wir möchten mit dem Gründungspitch Mut machen, Ideen zu entwickeln und umzusetzen – und zeigen, dass die Wesermarsch ein attraktiver Ort für Start-ups und junge Unternehmen ist“, betont Lutz Stührenberg, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Wesermarsch. Eine dritte Runde des Wettbewerbs ist dort übrigens bereits in Planung – und liefert womöglich der Startschuss für viele weitere Ideen mit Zukunft.

Foto: Phil Schaffarzyk

Digitale Souveränität im Fokus

Prof. Dr. Ralph Bruder ist seit 1. August 2021 Präsident der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.

Die Universität Oldenburg treibt ihre Digitalisierungsstrategie voran. Ein Ziel: die digitale Souveränität der Institution und ihrer Angehörigen stärken. Präsident Prof. Dr. Ralph Bruder gibt Einblick in den laufenden Transformationsprozess in Lehre, Forschung und Verwaltung.

Interview: Alke zur Mühlen

Die Universität Oldenburg verfolgt eine umfassende Digitalisierungsstrategie. Welche langfristigen Ziele werden angestrebt?

Prof. Dr. Ralph Bruder: Die Digitalisierung wird auf absehbare Zeit zentral für die universitäre Entwicklung bleiben – in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Thema und weil alle universitären Einheiten gleichermaßen als Nutzende und Gestaltende am Digitalisierungsprozess beteiligt sind. In unserer Digitalisierungsstrategie haben wir daher als zentrale Ziele formuliert: die digitale Souveränität aller Angehörigen der Universität zu stärken, die digitale Transformation zu gestalten, Prozesse auf allen universitären Handlungsfeldern zu verbessern und Infrastrukturen zu optimieren. Auf diese übergeordneten Ziele zahlen verschiedene Projekte und Maßnahmen ein, die in unseren Handlungsfeldern Studium und Lehre, Forschung und Transfer sowie Verwaltung und Service passgenau umgesetzt werden.

Ein zentrales Ziel der Strategie ist die Förderung der digitalen Souveränität. Welche konkreten Maßnahmen plant die Universität mit Blick auf das Personal?

Bruder: Wir wollen sämtliche Hochschulangehörige im digitalen Wandel bestmöglich unterstützen. Es geht darum, mit neuen digitalen Veränderungen umgehen zu können und sie auch aktiv und selbstbestimmt einzusetzen und zu reflektieren. Diese digitale Souveränität stärken wir insbesondere durch Qualifizierungs- und Lehrangebote wie Schulungen

zur Anwendung von KI-Modellen. Außerdem haben wir im Rahmen der Initiative „Hochschule.digital“, mit der das Land Niedersachsen die Digitalisierung der Hochschulverwaltungen fördert, die Projektleitung für ein niedersachsenweites Kompetenzzentrum „Personalentwicklung und Changemanagement“ übernommen. Das Ziel: hochschulübergreifend Mitarbeitende befähigen, den Wandel aktiv mitzugestalten.

Im Bereich „Studium und Lehre“ wird eine digitale Lehr-LernKultur angestrebt. Wie gestalten Sie den Wandel?

Bruder: Die rasante Entwicklung digitaler Technologien erfordert, dass wir die akademische Bildung mit den neuen Möglichkeiten weiterentwickeln, aber auch Richtlinien vorgeben. Deshalb gibt es derzeit mehrere Projekte in der Lehre, in denen sowohl intern als auch hochschulübergreifend Plattformen, Tools, Lernmaterialien und Qualifizierungsangebote entstehen. Wir verstehen uns als Ausbilderin der Arbeitskräfte der Zukunft. Oberstes Ziel ist es, die digitale Souveränität der Studierenden zu fördern, um sie bestmöglich auf die zukünftige Arbeitswelt vorzubereiten.

Welche Bedeutung hat die digitale Infrastruktur bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie?

Bruder: Wir brauchen dafür moderne, barrierearme und an den Nutzenden orientierte IT-Infrastrukturen. Dabei geht es um weit mehr

Foto: Universitaet Oldenburg

Daniel Schmidt

als leistungsstarke und sichere Netzwerke. Digitalisierung nimmt zum Beispiel auch Einfluss auf Raumkonzepte, wenn etwa in einem Seminar VR-Brillen zum Einsatz kommen oder Vorlesungen hybrid angeboten werden sollen. Nutzungsverhalten unterscheidet sich stark je nach Rolle. Wir müssen in verschiedene Richtungen denken. Übergeordnete Anforderungen etwa an die IT-Sicherheit und Barrierefreiheit betrachten wir als strategische Querschnittsthemen.

Ein Ziel der Strategie ist es, Prozesse in allen Bereichen der Universität effizienter zu gestalten. Wie geht es dabei voran? Bruder: Beispielsweise stellen wir gerade unser Campusmanagementsystem um. Es regelt von der Immatrikulation bis zum Abschluss den kompletten Aufenthalt der Studierenden an unserer Universität. Es managt alle Lehrveranstaltungen und die dazugehörigen Anmeldungen, ordnet die bei Prüfungen erzielten Noten zu und vieles mehr. Dafür ist es mit anderen universitären Systemen verknüpft, die von der Umstellung ebenso betroffen sind. Außerdem haben wir ein Portal eingeführt, das den Berufungsprozess komplett digitalisiert und beschleunigt. Ein entsprechendes Portal für Bewerber*innen außerhalb von Professuren wird folgen, ebenso die digitale Personalakte. Bei jedem Projekt sammeln wir wertvolle Erfahrungen, die uns beim nächsten Projekt helfen. Wir wollen schließlich unsere Prozesse nicht 1:1 vom Analogen ins Digitale übersetzen, sondern unser Handeln immer bewusst hinterfragen und optimieren.

Welche Herausforderungen gehen mit dem digitalen Wandel einher?

Bruder: Gerade als Universität erleben wir den Wandel mit all seinen Facetten. In der Forschung ergeben sich durch Künstliche Intelligenz atemberaubende Möglichkeiten. Das wirkt sich auch auf den Zuschnitt unserer Professuren aus, nicht nur in der Informatik. Es gibt Professuren, die sich explizit mit den Themen KI und Big Data in der Medizin beschäftigen. Neben diesen Chancen gehören aber auch besondere Herausforderungen dazu. Ein Beispiel: Für unsere

„Wir wollen schließlich unsere Prozesse nicht 1:1 vom Analogen ins Digitale übersetzen, sondern unser Handeln immer bewusst hinterfragen und optimieren.“

Studierenden gehören KI-Anwendungen wie ChatGPT längst zum Alltag. Wir müssen für die Lehre klären: Was bedeutet das zum Beispiel für Prüfungsleistungen? Außerdem beschäftigen uns Datenschutz, IT-Sicherheit und Ressourcenfragen wie alle anderen Institutionen auch. Hinzukommen sehr menschliche Herausforderungen: Digitaler Wandel geht mit Ängsten und Überforderung einher. Auch damit müssen wir umgehen.

Digitalisierung hält die Lebensmittelproduktion wettbewerbsfähig

Steigende Energiepreise, Fachkräftemangel und hohe Qualitätsanforderungen stellen die Lebensmittelindustrie vor große Herausforderungen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die Digitalisierung – sie entscheidet zunehmend über Effizienz, Transparenz und Zukunftsfähigkeit.

Das SAP-Beratungshaus Varelmann begleitet LebensmittelproduzentInnen

bei der digitalen Transformation ihrer Prozesse. Mit der SAP Business Suite werden Unternehmensbereiche wie Einkauf, Produktion, Logistik und Vertrieb nahtlos miteinander verbunden. So entstehen durchgängige Informationsflüsse ohne Medienbrüche, die schnelle und fundierte Entscheidungen ermöglichen.

„Wir verstehen uns als Digitalisierungspartner unserer Kunden“, erklärt Gerrit Ellinghausen, einer der fünf Geschäftsführer des Oldenburger Beratungshauses. „Gemeinsam gestalten wir Prozesse so, dass sie effizienter, flexibler und zukunftssicher werden.“ Unterstützt wird dies auch durch Künstliche Intelligenz, die Maschinendaten analysiert, Qualitätsabweichungen erkennt und Produktionsstillstände vermeidet.

Wie erfolgreich solche Projekte verlaufen, zeigt die Einführung von SAP S/4HANA bei der Wernsing Feinkost GmbH, die Varelmann begleitet hat. Das Ergebnis: mehr Transparenz, planbare Abläufe und eine zukunftsweisende IT für weiteres Wachstum. Digitalisierung wird so zum zentralen Faktor, um Lebensmittel auch in Zukunft bezahlbar und nachhaltig herzustellen.

wWeitere Informationen:

779170

KI lernen – Teamgeist beweisen

Anne-Frank-Schule Molbergen

Von Alke zur Mühlen

Die Anne-Frank-Schule Molbergen (AFS) wird mit Teamwork und Ausdauer zur „KI-Schule des Jahres“. Unter mehr als 150 Schulen hatte die Oberschule aus dem Landkreis Cloppenburg im Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz 2024 die Nase vorn.

Über 3.000 Schüler absolvierten den Online-Kurs – die 44 Teilnehmenden der AFS bewältigten im Schnitt pro Person die meisten Aufgaben. Und die hatten es in sich. „Von Algorithmen, Binärcode über KI bis hin zu Zukunftsvisionen ist die informatorische Grundbildung voller spannender Themen“, erklärt Claudia Olliges, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Anja Böckmann die beiden teilnehmenden Wahlpflichtkurse der 9. Klasse betreute. Der Kurs passt gut ins DigitalKonzept der Schule. „Wir freuen uns über jede Gelegenheit, bei der unsere Schülerinnen und Schüler sich kreativ und kritisch damit auseinandersetzen können.“

Bereits 2023 hatte eine kleine Gruppe der Oberschule in den Wettbewerb hineingeschnuppert – und direkt den fünften Platz belegt. Aber nicht nur das zählte. „Die Schülerinnen und Schüler bestätigten uns, dass ihnen die Inhalte und das Lernformat gefallen haben“, erklärt Claudia Olliges. Anja Böckmann ergänzt: „Das Anspruchsniveau der Fragestellungen ist vielfältig. Wir trauen unseren Schülerinnen und Schülern generell viel zu und fordern sie auch gerne heraus. Schwierigere Herausforderungen haben sie kollaborativ gemeistert.“

Entdeckergeist motiviert

Sechs Unterrichtsblöcke von je 75 Minuten hatten die Jugendlichen Zeit, um die Aufgaben im Online-Lernmodul zu lösen. Etwa zu Grundlagen der Programmierung mit Python oder ethischen Fragen rund um KI. Nicht nur als Gruppe überzeugten sie, einzelne Teilnehmende standen über einen längeren Zeitraum in den oberen Rängen der Bestenliste. Die Kombination aus digitalem Fachwissen und echtem Teamgeist brachte der Schule schließlich den Titel ein. Und einen Sachpreis: hochwertige Robotik-Baukästen für den Unterricht.

Trotz Titelsperre für zwei Jahre bleibt der Kurs im Curriculum der AFS verankert. Darüber hinaus werden auch in anderen Fächern altersgerechte KI-Tools eingesetzt. Bei den regelmäßig stattfindenden Medientagen geht es unter anderem um Deepfakes und Fake News. Kein Wunder, dass Molberger Schüler auch beim bundesweiten Wettbewerb „Informatik-Biber“ vordere Ränge belegten und es beim regionalen Wettbewerb „OM Medienprofi“ unter die Top Ten schafften. Ob Medientage oder die Auslobung des „KI-Bild des Monats“ – an Ideen, Kinder und Jugendliche an den Umgang mit neuen Techniken heranzuführen, mangelt es in Molbergen nicht. Allen, die es probieren möchten, rät Claudia Olliges: „Einfach mutig loslegen.“

Digitale Erlebnisse der Zukunft gestalten

Jade Hochschule

Von Lisa Knoll

Digitale Welten entfalten erst dann ihr volles Potenzial, wenn Technologien nicht nur reibungslos funktionieren, sondern auch neue Räume für Kommunikation, Co-Working und Kreativität eröffnen. An dieser Schnittstelle setzt der Bachelor-Studiengang „UX/XR – Usability und Digitale Welten“ der Jade Hochschule an. Virtuelle Meetings mit Avataren, interaktive Trainingsumgebungen oder immersive Produktentwicklungen sind längst keine Zukunftsvisionen mehr, sondern konkrete Szenarien, die unseren digitalen Alltag zunehmend prägen. Dieser Entwicklung widmet die Jade Hochschule am Campus Wilhelmshaven ein ganzes Studienfach: „UX/XR – Usability und Digitale Welten“ vereint Kompetenzen aus Management, Wirtschaft, Medienwissenschaft, Technik und Design. „Dieser Bachelor-Studiengang schließt eine Lücke im Studienangebot der Jade Hochschule und ist eine Antwort auf die digitale Transformation“, schildert Studiengangsleiter Prof. Dr. Knut Barghorn. Das erste Feedback nach dem Start im Wintersemester 2024/2025 fällt durchweg positiv aus: „Die Studierenden schätzen, dass sie die digitale Transformation aktiv mitgestalten können. Sie erwerben hier nicht nur technologische und gestalterische Kompetenzen, sondern arbeiten auch an Themen, die die gesellschaftlichen Veränderungen prägen.“

In praxisnahen Projektphasen wenden die Studierenden ihr erlerntes Wissen direkt an – etwa bei der Konzeption virtueller Lernumgebungen, Prototypen interaktiver Systeme oder leicht bedienbarer Interfaces. So entstehen anwendungsnahe Lösungen,

die reale Bedürfnisse adressieren und gleichzeitig technologische Innovationskraft sichtbar machen.

User Experience trifft auf Extended Reality

Das Ziel: Studierende sollen befähigt werden, digitale Erlebnisse zu schaffen, die sowohl funktional als auch emotional überzeugen. Dabei spielt die sogenannte User Experience (UX) eine zentrale Rolle: Sie beschreibt das Gefühl, das bei der Nutzung eines Produkts entsteht. Die Usability stellt sicher, dass ein Erlebnis effizient, effektiv und zufriedenstellend nutzbar ist, während Extended Reality (XR) als übergeordnete Technologieplattform virtuelle Abenteuer, simulierte Lernumgebungen oder digital erweiterte Geschäftsprozesse ermöglicht. Die Bedeutung digitaler Anwendungen wächst in allen Lebensbereichen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse werden zunehmend virtualisiert. Für die künftigen Absolventen des Studiengangs „UX/XR – Usability und Digitale Welten“ birgt dies jede Menge Potenzial – zum Beispiel als UX-Designer, Entwickler für Mixed-MediaAnwendungen oder Software-Experte. „Wir bilden zukünftige Mitarbeitende und Führungskräfte aus, die neben der Entwicklungskompetenz auch die konzeptionelle und gestalterische Seite begleiten und die ökonomische Machbarkeit der Digitalisierungsprojekte beurteilen können“, so die Einschätzung Barghorns. Der Studiengang schafft ein starkes Fundament für eine Zukunft, in der digitale Welten nicht nur erweitert, sondern intelligent gestaltet werden.

Spitzenplatz im DigitalRadar

Klinikum Oldenburg

Von Alke zur Mühlen

Das Klinikum Oldenburg hat im DigitalRadar, einer bundesweiten Erhebung zur digitalen Reife von Krankenhäusern, mit 70 von 100 möglichen Punkten eines der besten Ergebnisse erzielt.

Eine signifikante Verbesserung, die Maßstäbe setzt.

Digitale Prozesse sind in der modernen Gesundheitsversorgung unerlässlich: Sie entlasten das medizinische Personal und steigern die Effizienz. Das Klinikum Oldenburg beweist das mit messbaren Erfolgen in der Praxis. Stolze 14 Punkte sind seit der letzten Erhebung im Jahr 2021 hinzugekommen. „Wir haben uns nicht nur verbessert – wir haben die Digitalisierung mit Hochdruck vorangetrieben und sind jetzt einer der Vorreiter in Deutschland“, betont Rainer Schoppik, Vorstandsvorsitzender und Kaufmännischer Vorstand der Einrichtung.

Besonders punktete die Klinik in den Kategorien Klinische Prozesse, Telehealth und Patientenpartizipation. Ralf Boldt, Geschäftsbereichsleiter IT, ergänzt: „Bereits 2021 hatte unser Klinikum im Vergleich einen hohen Digitalisierungsstand. Dennoch ist es uns gelungen, durch die Umsetzung einer Vielzahl kleiner und großer Projekte erhebliche Fortschritte zu erzielen.“

Erfolgreiche digitale Transformation

Die Einführung eines Patientendatenmanagementsystems (PDMS) und die Automatisierung der Medikamentenversorgung durch das

sogenannte Unit-Dose-Verfahren sind zwei Großprojekte, die entscheidend zum Erfolg beigetragen haben. Herzstück des PDMS ist eine lückenlose digitale Dokumentation von Patientendaten. Auf den Intensivstationen, in der Anästhesie und im OP werden Vitalwerte, Therapieentscheidungen und Medikamentengaben digital erfasst. So sind sie dem gesamten Behandlungsteam in Echtzeit zugänglich. Alle relevanten Patientendaten stehen per Knopfdruck bereit – das spart wertvolle Zeit und erhöht die Versorgungsqualität. Die neue Unit-Dose-Versorgung entlastet nicht nur das Pflegepersonal, sondern erhöht auch die Sicherheit der Patienten. Sie erhalten individuelle Medikamentenblister, die vor der Verabreichung elektronisch geprüft werden.

Insgesamt 18 digitale Innovationen hat das Klinikum Oldenburg in kürzester Zeit erfolgreich umgesetzt. „Dieses ausgezeichnete Ergebnis ist vor allem dem großen Engagement unserer Mitarbeitenden zu verdanken, die mit viel Einsatz und Fachkompetenz an der digitalen Transformation des Hauses mitwirken“, unterstreicht Vorstand Rainer Schoppik. Das DigitalRadar wurde im Zuge des Krankenhauszukunftsgesetzes vom Bundesministerium für Gesundheit beauftragt und von einem Konsortium aus führenden Forschungs- und Gesundheitsorganisationen durchgeführt. Unter 1.592 teilnehmenden Kliniken zählt das Klinikum Oldenburg zu den Spitzenreitern.

Wussten Sie schon … ?

Drei Fakten zur Digitalisierung im Oldenburger Münsterland

Strandkorb per App mieten

Sogenannte „Schwarznutzer“ von Strandkörben sind ein ständiges Ärgernis an der Küste. Eine digitale Lösung sorgt inzwischen für Abhilfe – zum Beispiel in der Gemeinde Wangerland oder in Wilhelmshaven. Per App können Feriengäste ihren Strandkorb schon von zuhause aus buchen. In einer E-Mail erhalten sie digitale Zugangsdaten zugeschickt, mit denen sich der Korb öffnen lässt. Vorab werden automatisch Zeitfenster und Standort geprüft. Für die Vermieter ergeben sich Vorteile wie automatisierte Abrechnung, Echtzeit-Überblick über die Belegung und geringe Personalkosten. Auch Wartungsaufwand und Diebstahlschutz können digital gesteuert werden. Nebenbei: Wer sein Smartphone im Urlaub daheim lässt, kann auch weiterhin „klassisch“ buchen.

Jade Hochschule wird KI-Hochschule

Bis zum Jahr 2030 möchte die Jade Hochschule aufgrund der herausragenden Bedeutung der Künstlichen Intelligenz (KI) eine Identität als KI-Hochschule entwickeln und diese in all ihren Arbeitsbereichen umsetzen.

Zugrunde liegt die erfolgreiche Teilnahme an der Ausschreibung „Potenziale strategisch entfalten“ des niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie der VolkswagenStiftung. Die Jade Hochschule erhält 7,7 Millionen Euro, um die Hochschule im Bereich Künstliche Intelligenz zu profilieren und ihre Aktivitäten auszubauen.

Lösungen für Mikromobilität

Die in Vechta und Diepholz ansässige Private Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) hat das neue Forschungsinstitut „Zentrum für Mikromobilität“ (ZMM) gegründet. Es beschäftigt sich mit zukunftsorientierten Lösungen im Bereich Mikromobilität. Neben neuen Fahrzeugkonzepten werden weitere Anwendungsfelder erforscht, etwa autonome Transportsysteme für Produktionshallen, selbstfahrende Anhänger für Rollatoren oder intelligente Löschsysteme für Feuerwehren. Künstliche Intelligenz spielt dabei eine zentrale Rolle – sowohl bei der technischen Umsetzung als auch bei der Frage, wie diese Technologien den Alltag, insbesondere von Senioren, unterstützen können.

ProfessionelleR AUFTRITT