Oktober ’25

Oktober ’25

Der Stararchitekt über das Bauen von morgen. Lebendig, nachhaltig und radikal anders.

Erasmus Eller

Warum die Zukunft der Intelligenz nicht künstlich, sondern kulturell ist und wieso der physische Raum als dritte Dimension zum Leistungswerkzeug wird, der sinnstiftend Orientierung verleiht.

Wir leben in einer Zeit, in der sich Geschwindigkeit nicht mehr in der Zeit, sondern im Raum abspielt. Technologie hat die Welt geöffnet, aber die Zeit gestaucht. Was früher in Jahren gedacht und geplant wurde, geschieht heute in Tagen. Während unsere Systeme exponentiell wachsen, schrumpft unser Verständnis. Geschwindigkeit ersetzt Tiefe, Information ersetzt Bedeutung.

Das Mooresche Gesetz der Chipindustrie

Was in den 1960er-Jahren gemäß Gordon Moores Gesetz die Verdopplung der Transistoren auf Chips für die exponentielle Leistungsfähigkeit von Computern war, ist heute die Zunahme von Verbindungen, Interfaces und Kommunikationskanälen für die Leistungsfähigkeit von Organisationen.

Doch jedes neue Interface erzeugt Reibung. Wir kommunizieren mehr, verstehen aber weniger. Wir vernetzen uns schneller, verlieren dabei aber die Orientierung. Damit verschiebt sich der Maßstab für Intelligenz: Nicht mehr die Informationsverarbeitung, sondern die Sinnstrukturierung wird zur entscheidenden Kompetenz.

Die neue Logik der Intelligenz Mit »Corporate Human Intelligence« bezeichnen wir die Fähigkeit, Technologie, Raum und Kultur zu einem lernenden System zu verbinden. Es geht nicht mehr um Effizienz, sondern um Wirksamkeit – die bewusste Gestaltung von Kontext, Bedeutung und Resonanz.

Künstliche Intelligenz kann Daten verknüpfen, Muster erkennen und Prozesse beschleunigen. Doch sie kann nicht deuten. Sie weiß, was richtig ist, aber nicht, was wichtig ist. KI liefert Struktur, der Mensch gibt Sinn.

Raum als Katalysator des Denkens In unserer Logik wird Raum zur Infrastruktur für Intelligenz. Architektur ist kein bloßer dekorativer Rahmen, sondern ein aktiver Bestandteil des Denkprozesses und somit

die räumliche Organisation von Bewusstsein. Räume können Energie lenken, Kommunikation steuern und Kreativität aktivieren. Architektur wird zum neuen Betriebssystem.

Büros oder Campusse sind heute keine Orte der Arbeit mehr, sondern Schaltkreise menschlicher Kognition. Räume werden zu kognitiven Verstärkern. Sie bieten, was Technologie allein nicht kann: Orientierung, Kontext und emotionale Resonanz in Form des Gefühls von Zugehörigkeit und Erfüllung.

Führung in der dritten Dimension Auch Führung muss neu gedacht werden. Das C-Level der Zukunft führt nicht allein durch Anweisungen, sondern durch Kontext. Es schafft physische Umgebungen als Erlebnisräume, in denen sich Menschen verbinden, verstehen und die Zukunft gestalten können.

Effizienz wird zunehmend durch KI automatisiert, doch Sinn und Effektivität bleiben menschliche Disziplinen. Führung wird zur Gestaltung von Energie statt zur Verwaltung von Ressourcen.

Zukunft gestalten durch Raum, Technologie und Leadership Deutschland und Europa stehen vor einer epochalen Herausforderung: Nur durch die radikale Konzentration auf hochkomplexe technologische Innovationen können sie im globalen Wettbewerb bestehen.

Der Schlüssel liegt in der intelligenten Verdichtung kognitiver Prozesse. Wir müssen lernen, in kürzester Zeit mehr Qualität des Denkens

Brandreport • Eller + Eller Architekten

Dzu erzeugen – mehr Ideen, mehr Entscheidungen, mehr kreative Impulse pro Zeiteinheit. Raum, Arbeit und Unternehmenskultur müssen deshalb neu gedacht werden: als leistungsfähige Denk- und Innovationsarchitekturen. Die Frage ist nicht mehr: Wie viel Bürofläche benötigen wir und wie viele Stunden sollen wir arbeiten?

Sondern: Wie viel kognitive Wertschöpfung erzeugt ein Quadratmeter Raum? Der Raum wird so zum Hebel der Wirkungstiefe von Innovation.

Real Estate wird zum Leistungswerkzeug

In dieser neuen Logik wird Real Estate zum strategischen Produktivitätsfaktor. Büroflächen sind keine Kostenstellen mehr, sondern dynamische Plattformen für Innovation und kollektive Intelligenz. Effektivität entsteht nicht durch Flächenoptimierung, sondern durch eine bessere kognitive Taktung: mehr Denkprozesse, mehr Austausch, mehr Fokus in weniger Zeit. Jede räumliche Konfiguration wird damit Teil der Wertschöpfung.

Die Stauchung der Zeit Unsere Logik verschiebt den Fortschrittsbegriff. Nicht mehr Beschleunigung ist der Schlüssel, sondern Stauchung – die Verdichtung von Zeit, Raum und Bedeutung zu Momenten echter Klarheit. Der schnellste Fortschritt ist der, der Orientierung bewahrt.

Der kulturelle Code der Zukunft

Die entscheidende Frage lautet nicht: Wie intelligent ist unsere Technologie? Sondern: Wie bewusst ist unsere Organisation? Unternehmensarchitektur muss dieses Bewusstsein kollektivieren.

Erst wenn wir verstehen, dass Struktur, KI und Sinn Teil desselben Ökosystems sind, kann aus künstlicher Intelligenz eine bewusste werden, die den Menschen nicht ersetzt, sondern erweitert.

Die Zukunft der Intelligenz ist nicht künstlich, sondern kulturell. Sie entsteht dort, wo Technologie Struktur gibt, Architektur Identität verleiht und der Mensch Sinn schafft.

Text Erasmus Eller, Design Principal von Eller + Eller Architekten GmbH

Lesen Sie mehr.

04 Nachhaltiges Bauen

06 Digitalisierung

10 Interview:

Ole Scheeren

12 Zukunft der Baubranche

16 Smart Building

18 Kritische Infrastrukturen

Smart Bau & Immobilien

Verlag und Herausgeber

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz

Redaktion (verantwortlich)

Nicolas Brütsch

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich Tel +41 44 258 86 00

Layout (verantwortlich)

Mathias Manner

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich

Tel +41 44 258 86 00

Anzeigen (verantwortlich)

Omar Berhanu

Smart Media Agency AG, Gerbergasse 5, CH – 8001 Zürich Tel +41 44 258 86 10

Druckerei

Handelsblatt Media Group GmbH

er rund 175 000 m² große Campus in Bengaluru ist als neues »Global Innovation Center« für Siemens Healthineers in der Bauphase. Er schafft Raum für mehr als 5000 Mitarbeitende aus Forschung, Entwicklung und Produktion, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Als Ergebnis eines internationalen Architekturwettbewerbs wurden Eller + Eller Architekten Anfang 2021 zum Sieger gekürt. Das Konzept ist geprägt von Kollaboration, Kommunikation und Transparenz: Räume, in denen gezielte Funktionsbereiche aufeinandertreffen, aber auch spontane Begegnungen, ungeplante Gedankenaustausche und Impulse aus verschiedenen Disziplinen aktiv gefördert werden. Bengaluru, oft als das »Silicon Valley Indiens« bezeichnet, hat sich zu einem der weltweit wichtigsten IT- und Hightech-Standorte entwickelt. Prognosen zufolge werden hier bis 2030 über 16 Millionen Menschen leben. Der Standort ist damit ideal für ein Innovation-Hub, das technologische Exzellenz, ein gutes Arbeitsumfeld

und nachhaltige Entwicklung verbindet.

Der Campus gliedert sich in acht in der Höhe gestaffelte Gebäude. Über »Sky Gardens« sind die Ebenen terrassenartig miteinander verbunden, wodurch boulevardbreite Verbindungs- und Zwischenzonen entstehen. Atrien und Lufträume dienen nicht nur als Laufwege, sondern auch als attraktive Begegnungs- und Kommunikationsräume. Die Bewegung über die Wege eröffnet permanent neue Perspektiven, Ein- und Ausblicke und

lädt zum Entdecken ein. Dank der großen Transparenz bleibt der Komplex kompakt, sodass kurze Wege gewährleistet sind.

Das Nachhaltigkeitskonzept ist eng mit dem Ziel von Siemens Healthineers verknüpft, bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen im Hinblick auf die eigenen Emissionen zu werden. Für den gesamten Campus stellen Eller + Eller Architekten eine LEED-Platin-Zertifizierung sicher. Die Anordnung der Gebäudekörper und die konsequente Ausnutzung klimatischer Bedingungen

minimieren Wärmebelastung und Kühlbedarf. Begrünte Fassaden, große Freiflächen mit intensiver Begrünung und leistungsfähige Rückhalteflächen sorgen für ein mildes lokales Mikroklima und sind wetterfest gegen starke Regenfälle.

Ein Teil der Gebäude wird 2025 in Betrieb genommen; der Rest folgt bis 2027. Als Generalplaner betreuen Eller + Eller Architekten alle Leistungsphasen.

Der Campus setzt Maßstäbe für offene Arbeitsumgebungen, die Menschen zusammenführen, Interdisziplinarität fördern und die Entwicklung innovativer Technologien beschleunigen.

Weitere Informationen unter: eller-eller.de

Wir verbinden Ingenieurs-Kunst mit digitalen Tools, damit Infrastrukturbau schneller, wirtschaftlicher und nachhaltiger wird.

BUILD BETTER TOGETHER www.eurovia.de

Jetzt den QR-Code scannen und mehr über unsere digitalen und innovativen Tools erfahren!

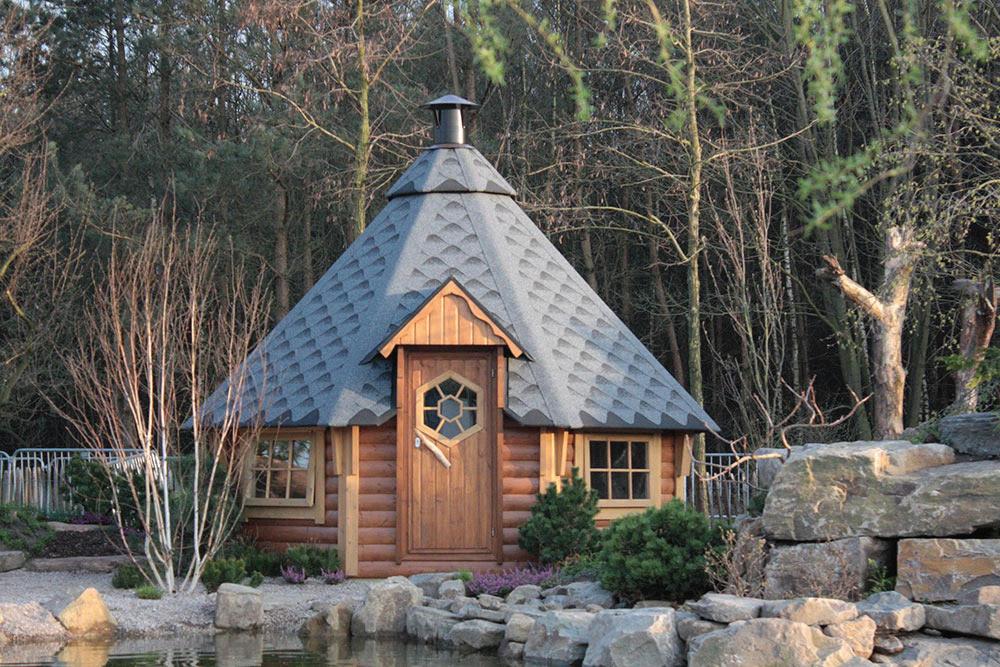

Mach dir schöne Stunden

Verwandeln Sie Ihren Garten in eine private Wellness-Oase!

Ob Luxus-Sauna, Hot Tub oder Grillkota – mit skandinavischer Handwerkskunst Made in Germany verwandeln wir Gärten in echte Wohlfühloasen. Seit über 25 Jahren fertigen wir hochwertige Outdoor-Wellnesslösungen für Ihr Traumzuhause.

Besuchen Sie unsere Ausstellung in Sterup und lassen Sie sich inspirieren – oder stöbern Sie rund um die Uhr in unserem Online-Shop: www.scandinavic-woodart.de

www.scandinavic-woodart.de

Holz statt Beton, Hightech statt Bauromantik: Die Branche erfindet sich neu. Nachhaltiges Bauen wird vom Nischenthema zum Wirtschaftsfaktor, getrieben von Klimazielen, Innovation und Kostenbewusstsein.

In Norwegen ragt mit dem Mjøstårnet eines der höchsten Holzhochhäuser der Welt in den Himmel. 85 Meter hoch und 18 Stockwerke umfassend ist es fast vollständig aus Holz gebaut und damit das Symbol einer Branche im Umbruch. Denn die Bauwirtschaft verursacht fast die Hälfte der weltweiten CO2-Emissionen. Angesichts steigender Energiepreise und strengerer Klimaziele suchen Bauunternehmen, Architekturbüros und Investoren nach neuen Wegen. Diese führen zu neuen Materialien, hybriden Bauweisen und einer Rückbesinnung auf Ressourcen, die Wirtschaftlichkeit und Klimaschutz vereinen sollen.

Beton trifft Massivholz

Die Holz-Hybrid-Bauweise gilt als vielversprechendster Ansatz. Holz, Beton und Stahl werden kombiniert, sodass jedes Material seine Stärken ausspielt: Beton für Fundamente, Holz für Decken und Wände. Die Verbindung sorgt für Stabilität, geringes Gewicht und spart CO2

Holz wirkt als natürlicher Kohlenstoffspeicher. Eine Tonne verbautes Holz bindet rund eine Tonne CO2. Durch die leichtere Bauweise können Fundamente kleiner dimensioniert werden, was Kosten senkt. Serielle Vorfertigung in Werkhallen ermöglicht wettergeschützte, millimetergenaue Module, die auf der Baustelle nur noch zusammengesetzt werden. Das spart Bauzeit, Lärm und Abfall. Studien

Brandreport • Sülzle Gruppe

zeigen, dass sich Projekte auf diese Weise bis zu 30 Prozent schneller umsetzen lassen.

Inzwischen ist die Technik ausgereift, in Deutschland wächst das Interesse rasant. Hybridbauten entstehen im Wohnungs-, Büround Gewerbebe, immer mehr Städte schreiben Holzbau in Ausschreibungen fest. Nachhaltigkeit wird zum Standard, nicht zur Ausnahme.

Die Holz-HybridBauweise gilt als vielversprechendster Ansatz .

Beton und Stahl werden grüner

Auch klassische Baustoffe wandeln sich. Zement, einer der größten Klimasünder, verursacht rund acht Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Die Branche reagiert mit CO2-reduziertem Zement mit weniger Klinkeranteil und mehr Recyclingmaterial. Zudem entstehen Verfahren, bei denen CO2 direkt im Werk abgeschieden und gespeichert wird.

»Nachhaltigkeit

Beim Stahl ersetzt Wasserstoff zunehmend Kohle im Hochofen. In verschiedenen Städten entstehen Anlagen für grünen Stahl, der laut Industrieangaben nahezu emissionsfrei ist. Damit können künftig auch tragende Strukturen klimaneutral entstehen.

Parallel erleben natürliche Baustoffe ihr Comeback. Lehm, Hanfbeton und Bambus sind lokal verfügbar, energiearm herzustellen und vollständig recycelbar. Lehm verbessert die Raumluft, Hanfbeton dämmt gut, Bambus gilt in Asien als »Naturstahl«. Solche biobasierten Materialien sind heute technologisch konkurrenzfähig und erweitern das Repertoire moderner Architekt:innen.

Eine Branche im Wandel Skandinavien und die Niederlande zeigen, wie groß nachhaltiges Bauen werden kann, doch auch Deutschland holt auf. In Hamburg steht mit dem Hochhaus »Roots« ein Symbol der Holzbau-Renaissance, in Berlin entsteht mit dem »WoHo« der künftig höchste Holz-Hybrid-Turm Deutschlands.

Im Gewerbebau entstehen in Düsseldorf und Frankfurt erste Bürogebäude aus Holz und Beton, die konventionellen Hochhäusern ebenbürtig sind. Viele Holzgebäude in Deutschland sind heute Hybride. Dieser Pragmatismus macht nachhaltiges Bauen massentauglich.

Die Branche lernt rasant, neue Brandschutzkonzepte, digitale Planungsmethoden wie BIM und strengere Energieanforderungen fördern Innovation. Bauunternehmen investieren in Fertigungsanlagen für Brettsperrholz, Hochschulen bilden Fachkräfte aus, Banken entwickeln grüne Finanzierungen.

Natürlich bleibt es ein Balanceakt zwischen Ökologie und Ökonomie. Holzpreise schwanken, Recyclingprozesse sind aufwendig und die Umstellung kostet Zeit. Doch die Richtung ist klar: Nachhaltiges Bauen wird zur wirtschaftlichen Notwendigkeit. Unternehmen, die jetzt umstellen, sichern sich Vorteile durch niedrigere Betriebskosten, regulatorische Sicherheit und ein starkes Nachhaltigkeitsimage.

Die Bauindustrie erlebt den größten Wandel seit der Einführung des Stahlbetons. Hybride Bauweisen, grüne Materialien und digitale Prozesse verändern, wie wir planen, bauen und denken. Was früher Vision war, wird Realität: Gebäude, die CO2 speichern statt ausstoßen.

Nachhaltiges Bauen ist längst kein Idealismus mehr, sondern ein handfestes Geschäftsmodell. Denn wer heute investiert, baut nicht nur Gebäude, sondern Zukunft.

Text SMA

Mit ihren elf Unternehmen und 31 Standorten agiert die in vierter Generation familiengeführte Sülzle Gruppe europaweit im Stahlhandel, als Betonstahlbiegebetrieb, im Stahl- und Anlagenbau sowie in der Umwelttechnik. Der Hauptsitz befindet sich in Rosenfeld, Baden-Württemberg. Heinrich Sülzle, geschäftsführender Gesellschafter der Sülzle Gruppe und Urenkel des Gründers, über neue Herausforderungen, wirtschaftliche Weitsicht und nachhaltige Werte.

Sülzle hat eine fast 150 Jahre alte Tradition. Wie bleiben Sie wettbewerbsfähig?

Heinrich Sülzle Geschäftsführender Gesellschafter

Herr Sülzle, wie erleben Sie die derzeitige wirtschaftliche Situation und speziell die Lage in der Stahlindustrie?

Wir durchleben eine ungewöhnlich lange Krise, die viele Ursachen hat: Corona, den Ukrainekrieg und eine schwache Baunachfrage. Zusätzlich prägten starke Inflation und fehlendes Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren die Lage. Die Probleme sind groß und die Stimmung ist gedrückt. Hinzu kommt eine überbordende Bürokratie gepaart mit einem immer größer werdenden Fachkräftemangel. Unsere Industrie hat deutlich an Wettbewerbsfähigkeit verloren, insbesondere die Stahlindustrie leidet unter den hohen Energiepreisen und strengeren Umweltstandards, die sie international benachteiligen. Es muss allen klar sein, dass ohne eine funktionierende europäische Stahlindustrie der Produktions- und Industriestandort Deutschland – und auch Europa – in seiner Existenz gefährdet ist.

Mit unserer über 145-jährigen Firmengeschichte und einer soliden Eigenkapitalbasis haben wir zahlreiche Krisen erfolgreich gemeistert. Wir denken positiv und sehen Krisen stets als Chancen. Durch eine klare Unternehmensstrategie, eine werteorientierte Firmenphilosophie und große Innovationsfreude setzen wir auf die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens und unserer Mitarbeitenden. Das ist sicherlich unser größter Erfolgsfaktor. Natürlich müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen, doch entscheidend ist: Wir investieren stets in die Zukunft – und dabei ganz besonders in die Nachhaltigkeit. Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit?

Nachhaltigkeit ist für uns von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass nachhaltiger Erfolg und ein bewusster Umgang mit unseren Ressourcen untrennbar zusammengehören. Seit 2020 sind Nachhaltigkeitsziele fest in unserer Unternehmensphilosophie verankert. Dabei setzen wir auf Datenerhebung und -analyse. So ermitteln wir beispielsweise einen umfassenden Corporate Carbon-Footprint und haben ein Energiemanagementsystem eingeführt. Unser Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert unsere Fortschritte.

Wo genau setzen Sie Nachhaltigkeit um?

In vielen unserer Projekte, sei es im Stahlhandel oder in der Energie- und Umwelttechnik, bieten wir effiziente und nachhaltige Lösungen. Ein Beispiel ist das Bauprojekt U5 der Hamburger Hochbahn. Hier liefern wir Bewehrungsstahl mit einem transparenten CO 2 -Fußabdruck von unter 400 kg CO 2 e pro Tonne. Dieser Wert liegt unter dem deutschen Branchendurchschnitt von 642 kg CO 2 e pro Tonne sowie deutlich unter dem weltweiten Mittelwert von 1700 kg CO 2 e pro Tonne für Bewehrungsstahl. Damit ist Sülzle Stahlpartner Vorreiter in der Branche. So ermöglichen wir unseren Kunden, aber auch Planern und Architektinnen, klimafreundlichen Stahl zu beziehen und bestimmte PCF-Grenzwerte einzuhalten.

Wie begegnen Sie als einer der größten Bewehrungsstahllieferanten in Deutschland der aktuellen Baukrise?

Die Baukrise hat uns in den letzten Jahren tatsächlich herausgefordert und uns bis zu 30 Prozent unserer Absatzmenge gekostet. Wir haben darauf reagiert und unsere Kapazitäten an die neuen Marktgegebenheiten angepasst. Gleichzeitig sehen wir einen enormen Nachholbedarf in allen Baubereichen, besonders im Wohnungsbau und bei der Infrastruktur. Auch die Industrie

würde wieder mehr investieren, sobald sich die wirtschaftliche Lage insgesamt verbessert. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass das Bauvolumen in den nächsten Jahren wieder deutlich ansteigen wird. Wir investieren bereits heute strategisch – teilweise in neue Standorte, aber vor allem in die Digitalisierung und Automatisierung unserer Prozesse. So wollen wir auch in Zukunft ein verlässlicher und wirtschaftlicher Partner für unsere Kunden sein. Für uns ist klar: Nachhaltigkeit ist die Eintrittskarte in die Zukunft und echte Veränderung beginnt immer im Miteinander. Jetzt kommt es auf die Umsetzung an – denn nur durch konkretes Handeln lassen sich Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich verbinden.

Weitere Informationen unter: suelzle-gruppe.de

Zum Nachhaltigkeitsbericht der Sülzle Gruppe:

Neue Anleihe. UBM Development AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einer Verzinsung von 6,75 %. Die Umtauschfrist läuft vom 29. September bis 16. Oktober, die Barzeichnungsfrist vom 20. bis 24. Oktober.

In Anbetracht der Marktsituation: Wie ist es der UBM möglich, in derart turbulenten Zeiten eine Anleihe auf den Markt zu bringen?

Thomas G. Winkler: Wir waren schon im Juni 2023 die Einzigen in unserer Branche, die noch erfolgreich einen Green Bond platzieren konnten – der übrigens bis heute über Ausgabekurs notiert. Gleiches gilt auch für unseren Bond aus dem vergangenen Jahr. Die UBM hat sich einen Ruf als verlässlicher Emittent aufgebaut, und unsere aktuellen Wohnungsverkaufszahlen werden als Beleg für eine bereits vollzogene Trendwende am Immobilienmarkt gewertet.

Tatsächlich ist die UBM dafür bekannt, regelmäßig auch Kleinanlegern Optionen zu bieten. Aber: Warum soll ich mich nun für diese Anleihe entscheiden? Was habe ich davon und ab welcher Summe?

Thomas G. Winkler: Auch dieses Mal

Wir entwickeln Wohnraum und Orte, an denen man sich im Rahmen des neuen Arbeitens gerne trifft. Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf – auch in Zukunft.

Thomas G. Winkler, CEO UBM Development AG

Gelegenheiten kommen ab sofort. Wir stellen ja keine Einspritzdüsen für Dieselfahrzeuge her. Wir entwickeln Wohnraum und Orte, an denen man sich im Rahmen des neuen Arbeitens gerne trifft. Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf – auch in Zukunft.

Woran liegt es, dass die UBM offenbar über ganz andere Visionen nachdenken kann als die meisten anderen Immobilienentwickler?

wendet sich die UBM mit einer Stückelung von € 500 auch an Privatanleger. Für uns sind sie eine sehr treue Anlegerklasse. Warum sollten wir Privatanleger – angesichts inzwischen wieder fallender Zinsen – ausgerechnet jetzt ausschließen? Das wäre extrem undankbar. Außerdem sind wir mittlerweile einer der wenigen, die ein Retailpublikum mit einer Stückelung von € 500 adressieren. Das liegt daran, dass wir uns sehr akribisch eine loyale Investorenbasis aufgebaut haben und diese konsequent weiter ausbauen wollen. Denn: Wer wäre bitte ein besserer Anleihezeichner als ein zufriedener Wohnungsbesitzer – und umgekehrt?

Umgekehrt gefragt: Ist dieses Produkt auch ein spannendes Investment für Großanleger? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht?

Thomas G. Winkler: Unsere Märkte bietet aktuell attraktive Chancen für Immobilien-Investments: stabile

politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, hoher Bedarf an Wohnraum sowie an nachhaltigen, ESG-konformen Projekten. Gleichzeitig ermöglichen gestiegene Renditen und optimierte Baukosten den Einstieg zu günstigen Konditionen – ein idealer Zeitpunkt für Investoren.

Wenn Sie als CEO der UBM eine Anleihe auflegen, gehen Sie offenbar davon aus, dass die Zukunft der Immobilienbranche rosiger ist, als es aktuell wirkt. Was stimmt Sie so zuversichtlich?

Thomas G. Winkler: Wir waren unter den Ersten, die darauf hingewiesen haben, dass die Party vorbei ist –lange vor Beginn der Pleitewelle in der Branche. Auf Basis der jüngsten Entwicklungen am Wohnungsmarkt können wir aus eigener Perspektive inzwischen eine klare Kurve nach oben beobachten. Wir sagen: Der Tiefpunkt ist überwunden, die besten

Thomas G. Winkler: Zunächst einmal ist die UBM einer der ganz wenigen börsennotierten Immobilienentwickler. Wir sind zur höchsten Transparenz verpflichtet, die die Wiener Börse kennt. Wir legen alle drei Monate Rechenschaft darüber ab, wo wir stehen und wohin es geht. Das zwingt mich und unser gesamtes Team, gnadenlos ehrlich mit uns selbst zu sein. Kurzfristig kann das mitunter schmerzen, langfristig ist es jedoch ein echter Gewinn.

Hier geht’s direkt zur UBM-Anleihe –die Barzeichnungsfrist läuft noch bis 24. Oktober: ubm-development.com/de/ ubm-green-bond-2025/

Wo früher Pläne physisch verschickt und Fehler teuer ausgebügelt wurden, optimieren heute Software, Sensoren und künstliche Intelligenz jedes Detail. Die Digitalisierung senkt Kosten, beschleunigt Abläufe und schafft neue Berufe.

Noch vor wenigen Jahren galten Baustellen als analoge Zonen. Laut, staubig und weit entfernt von der digitalen Welt. Heute surren Drohnen über Rohbauten, Tablets ersetzen Baupläne und Datenmodelle bestimmen, wann ein Kran gewartet oder eine Lieferung ausgelöst werden muss. Der Wandel ist rasant. Software, künstliche Intelligenz und Datenmanagement senken Kosten, beschleunigen Abläufe und schaffen neue Berufsbilder. Der Bau wird zur HightechBranche mit enormem Effizienzpotenzial.

Software baut günstiger In klassischen Bauprojekten werden regelmäßig hohe Kosten durch Fehlplanungen, Nacharbeiten und Abstimmungsprobleme verursacht. Genau hier setzt die Digitalisierung an. Mit Building Information Modeling (BIM) arbeiten Architekt:innen, Ingenieur:innen und Bauleiter:innen gemeinsam an einem zentralen 3D-Modell. Alle Involvierten greifen auf dieselbe Datenbasis zu, Konflikte zwischen Statik, Haustechnik oder Architektur werden automatisch erkannt, bevor sie teuer werden. Einzelne Fallstudien zeigen: Wer BIM konsequent nutzt, kann die Fehlerkosten um bis zur Hälfte senken.

Auch auf der Baustelle selbst werden Abläufe digitaler. Mobile Apps für Baudokumentation und Projektmanagement synchronisieren Mängel, Pläne und Fortschritte in Echtzeit. Das klassische Bautagebuch wird zur Cloudlösung, Änderungen landen sofort bei allen Beteiligten. Statt Papierflut und E-MailKetten herrscht Transparenz. Wer wann was getan hat, ist jederzeit nachvollziehbar.

Ein weiterer Vorteil: Die Verbindung von 3D-Modell und Bauzeitenplan (das sogenannte 4D-Modelling) ermöglicht, den Bauablauf virtuell zu simulieren. So lassen sich Engpässe erkennen, Materialflüsse optimieren und Bauzeiten verkürzen. Digitale Tools schaffen damit das, woran viele Projekte scheitern: Übersicht und Planbarkeit.

Brandreport • BauGPT

Die Baustelle der Zukunft ist vernetzt, transparent und lernfähig.

Wenn Algorithmen mitbauen

Die nächste Entwicklungsstufe heißt künstliche Intelligenz. Was früher Bauchgefühl war, stützt sich heute auf Daten. KI-gestützte Systeme berechnen in Sekunden unzählige Entwurfsvarianten und schlagen die effizientesten Grundrisse, Tragwerke oder Materialkombinationen vor. In der Praxis bedeutet das weniger Materialverbrauch, kürzere Planungszeiten und geringere Kosten.

Auf der Baustelle selbst übernehmen KI-Systeme Aufgaben, die Präzision erfordern. Bilderkennungsalgorithmen vergleichen Drohnenaufnahmen mit dem digitalen Plan, erkennen Abweichungen und melden sie sofort. Statt tagelanger Kontrolle werden Fehler binnen Minuten sichtbar. Gleichzeitig sorgt KI für mehr Sicherheit. Sensoren und Kameras analysieren Arbeitsbereiche, identifizieren Gefahrenzonen oder ungesicherte Flächen und schlagen Alarm, bevor etwas passiert.

Ein weiterer Fortschritt ist die vorausschauende Wartung. Anhand von Maschinendaten

prognostiziert KI, wann Kräne, Pumpen oder Fahrzeuge gewartet werden müssen. So werden Stillstandzeiten reduziert und teure Ausfälle lassen sich vermeiden. In der Materiallogistik plant KI anhand von Baufortschritt und Lieferkettendaten punktgenau, wann welche Mengen gebraucht werden.

Wichtig bleibt dabei der Mensch. KI ersetzt keine Fachkräfte, sie unterstützt sie. Bauleiter:innen und Ingenieur:innen treffen weiter die Entscheidungen, nur eben mit besseren Informationen und weniger Reibungsverlust.

Neue Berufe auf der digitalisierten Baustelle Digitalisierung im Bau bedeutet nicht Jobabbau, sondern Jobwandel. Während Roboter und Software Routinearbeiten übernehmen, entstehen neue, hoch spezialisierte Rollen. Besonders gefragt sind heute BIM-Manager:innen, Bauinformatiker:innen und Datenmanager:innen. Sie koordinieren digitale Modelle, werten Projektdaten aus und stellen sicher, dass alle Systeme zusammenarbeiten.

Ein BIM-Koordinator sorgt dafür, dass Statiker:innen, Planer:innen und ausführende Firmen dieselbe Datensprache sprechen. Bauinformatiker:innen entwickeln Lösungen, die CAD-, Projektmanagement- und Cloudsysteme verbinden. Und Drohnenpilot:innen dokumentieren den Baufortschritt aus der Luft millimetergenau und sicher.

Solche Profile ziehen auch Nachwuchs an. Junge Fachkräfte schätzen die Mischung aus Technik und Praxis. Für Unternehmen ist das ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Talente. Digitale Arbeitsmittel erhöhen die Attraktivität der Branche und helfen, den Fachkräftemangel abzufedern. Statt Ersatz durch Maschinen geht es darum, Menschen für neue Aufgaben zu qualifizieren, von der Datenauswertung über die Prozesssteuerung bis zur Bedienung vernetzter Systeme.

Vom Beton zur Cloud

Die Digitalisierung hat aus der Baustelle einen Datenraum gemacht. Softwarelösungen sparen Zeit und Kosten, KI steigert Effizienz und Sicherheit und neue Berufsbilder bringen frisches Know-how. Entscheidend ist jedoch die Bereitschaft der Unternehmen, diese Chancen zu nutzen. Denn viele Betriebe arbeiten noch immer mit analogen Prozessen, obwohl digitale Tools längst verfügbar sind.

Wer jetzt in vernetzte Planung, smarte Systeme und digitale Kompetenzen investiert, profitiert doppelt: durch geringere Baukosten und durch eine zukunftsfähige Position am Markt. Der Wandel ist kein Hype, sondern Realität. Und er schreitet schnell voran.

Die Baustelle der Zukunft ist vernetzt, transparent und lernfähig. Zwischen Beton und Bit entsteht ein neues Verständnis von Effizienz. Eines, das Handwerk, Technologie und Daten verbindet. Oder anders ausgedrückt: Früher brauchte man den besten Mörtel. Heute braucht man die besten Daten.

Text SMA

Die deutsche Bauwirtschaft steht unter Druck: Fachkräftemangel, ausufernde Bürokratie, stagnierende Produktivität. Die drei Gründer Dr. Anna Hocker, Dr.-Ing. Patrick Christ und Jonas Stamm haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen Stillstand aufzubrechen. Ihr Unternehmen BauGPT schafft durch den Einsatz künstlicher Intelligenz Innovation und Produktivität in einer Branche, die zu lange als digitaler Nachzügler galt.

Alles begann im Jahr 2022 mit einer simplen, aber drängenden Frage: Wie können Fachkräfte und Bauunternehmen schneller und effizienter zusammenfinden? Doch bald schon wurde offensichtlich, dass der Fachkräftemangel nicht das einzige Problem ist. Was ebenso fehlt: Tools, die die Produktivität am Bau steigern.

Die Antwort lieferten die drei Unternehmer:innen mit BauGPT – dem ersten

KI-Assistent mit echtem Bauverstand. Ob Baustellendokumentation, Angebotserstellung oder schnelle Recherche – BauGPT versteht Fachsprache, kennt Regelwerke, Standards und Normen und unterstützt genau dort, wo bislang wertvolle Zeit verloren ging. Heute nutzen bereits mehr als 70 000 Fachkräfte aus Bau und Handwerk diese kostenlose Version als digitalen Helfer für den Alltag.

Für Geschäftsführerin Anna Hocker liegt die Stärke von KI vor allem darin, mühsame Arbeitsabläufe zu vereinfachen, Prozesse zu beschleunigen und den bestehenden Datenschatz der Unternehmen nutzbar zu machen. »Künstliche Intelligenz ist kein Selbstzweck. Sie muss in Zukunft echten Mehrwert schaffen – und genau das tut BauGPT schon heute«, sagt Anna Hocker.

Ob Angebote schreiben, Preislisten vergleichen, Kalkulationen erstellen oder

Leistungsverzeichnisse abgleichen, für Bau- und Handwerksunternehmen sowie Architektur- und Ingenieurbüros gibt es mit BauGPT Pro zudem eine Lösung, die weit über die Basisfunktionen hinausgeht: DSGVO-konform, leistungsstark und kompatibel mit bestehenden Systemen. BauGPT Pro macht internes Wissen nutzbar, automatisiert Prozesse und reduziert Fehlerquoten – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend anspruchsvollen Bauwelt. Die Software bündelt das gesamte Unternehmenswissen an einem Ort und macht es in Sekunden durchsuch- und nutzbar.

»Die Bauwirtschaft braucht dringend Tools, die die Produktivität der bestehenden Mitarbeiter:innen erhöhen, ohne zusätzlichen Ballast mitzubringen. BauGPT ist unser Beitrag zu dieser Entwicklung«, erklärt CTO Jonas Stamm. Auch im Recruiting hat das 2022 unter dem Namen Crafthunt gestartete Unternehmen

neue Maßstäbe gesetzt: BauGPT Recruiting sorgt mit einer Kombination aus smarter KI und persönlicher Expertise dafür, dass Unternehmen ihre offenen Stellen schnellstmöglich besetzen können. Bereits über 1000 Firmen vertrauen heute auf die Lösungen von BauGPT – darunter bekannte Namen wie Implenia, Eiffage und Geiger. Was in München als Gründeridee begann, hat sich zum umfassenden Ökosystem entwickelt und bietet Jobs, Recruiting und KI-Lösungen unter einem Dach.

Weitere Informationen und ein exklusives Angebot für Handelsblatt-Leser:innen unter: baugpt.com/handelsblatt

Verkehrswege lassen sich mit der BIM-Software ProVI durchgängig digital planen. Im Interview erläutert Hanno Posch, CEO der ProVI GmbH, wie das Werkzeug die Verkehrs- und Infrastrukturplanung mit einem umfassenden digitalen Modell – von der Planung über die Ausführung bis zum Betrieb – revolutioniert.

Hanno Posch CEO

Herr Posch, die Digitalisierung schreitet voran. Gleichzeitig müssen viele Verkehrsinfrastrukturen dringend erneuert werden. Was bedeutet das für den Schienen- und Straßenbau?

Die Digitalisierung ist für unsere Branche ein echter Gamechanger. Sie ermöglicht, Infrastrukturprojekte besser zu planen, effizienter zu bauen und nachhaltiger zu betreiben. Gerade weil so viel Verkehrsinfrastruktur erneuert werden muss, wirkt dieser Modernisierungsdruck wie ein zusätzlicher Antrieb. Nur mit einer durchgängigen, digitalen Datennutzung und Arbeitsweise lassen sich die anstehenden Aufgaben bewältigen.

Warum ist eine ganzheitliche Planung, die alle miteinbezieht und von allen verstanden wird, so wichtig?

Ganzheitliche Planung schafft Transparenz und ein gemeinsames Verständnis für das

– Hanno Posch, CEO

Projekt. Im Straßen- und Schienenbau arbeiten Gewerke parallel – umso wichtiger ist ein digitales 3D-Modell, das alle Informationen enthält. So arbeiten alle Beteiligten auf demselben Informationsstand – von der Planung über die Bauausführung bis hin zum Betrieb. Diese Durchgängigkeit verändert die Arbeitsweise: Infrastruktur wird als vernetzter, datengetriebener Prozess gedacht. Nur wer das versteht, kann Qualität, Zeit und Kosten wirklich steuern.

Mit der besseren Planung verbessern sich auch die Bauprozesse? Projekte lassen sich heute realistischer

kalkulieren und Abläufe präziser steuern. Das schafft Planungssicherheit. Automatisierte Prozesse übernehmen viele Routineaufgaben, entlasten die Menschen und erhöhen die Qualität. Die Planung wird vollständiger, die Ausführung exakter, weil die digitalen Modelle direkt in die Maschinensteuerung auf der Baustelle einfließen. Zudem können Fertigungsdaten von der Baustelle wieder ins Modell zurückgespielt werden, sodass mögliche Fehler schnell erkannt werden.

Wie wichtig sind für Ihre digitalen Zwillinge die Daten? Und wie gut sind die bereits in der Vergangenheit erfassten Daten, beispielsweise im Schienenbereich?

Daten sind das Fundament jedes digitalen Zwillings. Bei neuen Projekten wird heute ein hoher Aufwand betrieben, um ein 3D-Bestandsmodell zu erstellen: Vorhandene Pläne werden digitalisiert, der Bestand mit Kameras, Drohnen und Lasern gescannt, um ein möglichst exaktes Modell der Situation zu erhalten. So lassen sich Gefahren frühzeitig erkennen, Risiken minimieren und Bauwerke nachhaltig betreiben.

Wie wirkt sich ProVI auf die Qualität und das Fehlermanagement aus?

Das BIM-Modell von ProVI bildet die Grundlage aller Planungen und schafft von Beginn an hohe Datenqualität. ProVI deckt im Bereich der schienengebundenen Infrastruktur die gesamte Prozesskette und alle Gewerke ab. Damit sind wir weltweit der einzige Hersteller, der die Abhängigkeiten zwischen Verkehrsanlage, Leit- und Sicherungstechnik sowie Oberleitungsplanung ohne Medienbrüche abbildet. Fehler beim Datentransfer über Schnittstellen lassen sich so vermeiden. ProVI unterstützt Fachplaner mit Regelprüfungen, sodass auf der Baustelle alle Informationen zentral zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen unter: provi-cad.de

Jede Minute zählt - ob im Straßenbau, Hochbau oder Tiefbau.

Staub, Regen, Hitze oder Frost: Ihre Maschinen müssen funktionieren. Mit rhenus Hochleistungsschmierfetten laufen Gelenke, Lager und Drehpunkte reibungslos - selbst unter Extrembedingungen.

Rhenus Lub – Schmierstoffe, die Baustellen bewegen.

Mehr erfahren unter:

+49 2161 5869 0 vertrieb@rhenusweb.de rhenuslub.de

Rhenus Lub GmbH & Co KG

Hamburgring 45 41179 Mönchengladbach

So wohnt man heute:

Die Art und Weise, wie Menschen wohnen, hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend gewandelt. Der Wohnraum ist längst nicht mehr nur ein Ort der Erholung, sondern ein vielschichtiges Konzept, das Funktionalität, Ästhetik und persönlichen Ausdruck miteinander verbindet. Modernes Wohnen vereint klare Linien und hochwertige Materialien mit innovativen Technologien, die den Alltag erleichtern und gleichzeitig den gestalterischen Ansprüchen gerecht werden.

Die Renaissance der Beständigkeit

Eines der prägendsten Merkmale des modernen Wohnens ist die zunehmende Hinwendung zu hochwertigen Möbeln und Materialien. Diese stehen nicht nur für eine längere Lebensdauer, sondern auch für den Wunsch nach Beständigkeit in einer schnelllebigen Welt. Besonders gefragt sind Möbel aus natürlichen Materialien wie Massivholz, Marmor und Leinen, die eine unverkennbare Haptik und visuelle Qualität mitbringen. Diese Materialien verleihen dem Wohnraum nicht nur Charakter, sondern schaffen auch eine Verbindung zur Natur, die viele Menschen während eines hektischen Alltags beruhigen.

Darüber hinaus entscheiden sich immer mehr Menschen bewusst gegen Massenware und kurzlebige Trends. Stattdessen rücken handgefertigte Unikate und Designklassiker in den Vordergrund, die sowohl funktional als auch zeitlos sind. Diese Investition in Qualität spiegelt nicht nur den persönlichen Geschmack wider, sondern auch ein waches Bewusstsein für Nachhaltigkeit. Wer auf langlebige Stücke setzt, schätzt die Reduktion von Ressourcenverbrauch und die einzigartige Ästhetik, die diese Möbel bieten.

Zeitloses Design

Die Gestaltung moderner Wohnräume zeichnet sich zunehmend durch Klarheit und Minimalismus aus. Klare Linien, dezente Farben und flexible Einrichtungskonzepte schaffen eine harmonische Atmosphäre, die Raum für individuelle

Eines der prägendsten Merkmale des modernen Wohnens ist die zunehmende Hinwendung zu hochwertigen Möbeln und Materialien.

Akzente lässt. Zeitloses Design bedeutet nicht nur Beständigkeit, sondern auch Anpassungsfähigkeit. Moderne Möbel sind oft multifunktional: Ausziehbare Tische, modulare Sofas oder kluge Stauraumlösungen machen den Wohnraum dynamisch und vielseitig. Besonders in urbanen Gebieten, wo der Platz begrenzt ist, gewinnen solche Lösungen stetig an Bedeutung. Zumal auch das Homeoffice immer häufiger seinen Platz im Wohnraum finden muss.

Arbeitsplätze, die sich nahtlos in das Gesamtkonzept integrieren lassen, ermöglichen eine optimale Balance zwischen beruflichen Anforderungen und persönlichem Rückzugsort.

Die Farbwelt moderner Wohnungen tendiert zu natürlichen Tönen wie Beige, Grau, Creme und verschiedenen Holztönen. Diese schaffen eine ruhige Basis, die mit

farblichen Highlights – etwa durch Kissen, Teppiche oder Kunstwerke – aufgelockert wird. Pflanzen spielen ebenfalls eine zentrale Rolle: Sie bringen Leben in den Raum und unterstreichen den natürlichen Charakter.

Technologie trifft Eleganz

Die Integration von Technologie in den Wohnraum ist ein weiteres Schlüsselmerkmal modernen Wohnens. Smart-Home-Lösungen sind längst keine Spielerei mehr, sondern ein fester Bestandteil des Alltags. Sie bieten Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz –und das, ohne dabei aufdringlich zu wirken.

Moderne Systeme zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich diskret ins bestehende Design einfügen. Intelligente Lichtsysteme, die je nach Tageszeit und Stimmung angepasst werden können, unsichtbar verbaute Lautsprecher oder Thermostate, die sich

Modernes Wohnen vereint das Beste aus verschiedenen Welten: zeitlose Ästhetik, innovative Technologien und den Wunsch nach persönlichem Ausdruck .

automatisch regulieren, sind nur einige Beispiele. Die Steuerung erfolgt meist per App oder Sprachbefehl, was die Bedienung intuitiv und benutzerfreundlich macht.

Besonders wichtig ist heutzutage, dass Technologie und Design miteinander harmonieren. Smart-Home-Geräte müssen nicht wie Technik aussehen – sie können in minimalistischem Design daherkommen und sich nahtlos in die ästhetische Gesamtkomposition einfügen.

Individualität im Wohnraum

Trotz aller Standards und Trends bleibt die Individualität ein zentraler Aspekt. Der Wohnraum soll die Persönlichkeit seiner Bewohnenden widerspiegeln. Unikate, Kunstwerke und persönliche Erinnerungsstücke verleihen jedem Raum eine einzigartige Note. Viele Menschen kombinieren heute moderne Elemente mit traditionellen Stücken, um einen spannenden Kontrast zu schaffen. So treffen etwa minimalistische Sofas auf antike Beistelltische oder moderne Lampen auf handgewebte Teppiche.

Auch die Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Upcycling und Vintage-Möbel liegen im Trend. Sie hauchen alten Stücken neues Leben ein und zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können.

Ein Lebensraum für die Zukunft Modernes Wohnen vereint das Beste aus verschiedenen Welten: zeitlose Ästhetik, innovative Technologien und den Wunsch nach persönlichem Ausdruck. Es geht nicht nur darum, wie ein Raum aussieht, sondern vor allem darum, wie er sich anfühlt. Ein moderner Wohnraum ist ein Ort, der sowohl funktional als auch inspirierend ist – ein Rückzugsort, der das Leben bereichert und die individuellen Bedürfnisse seiner Bewohnenden in den Mittelpunkt stellt. Wer in Qualität, Nachhaltigkeit und smarte Technologien investiert, schafft einen Lebensraum, der den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.

Ole Scheeren

Der international renommierte Architekt Ole Scheeren denkt Städte und Gebäude neu. Ein Blick auf Trends, Technologien und Konzepte, die unsere Wohn- und Arbeitswelten grundlegend verändern könnten.

Interview Miriam Rauh

Herr Scheeren, der Immobilienmarkt befindet sich weltweit im Wandel.

Welche Entwicklungen spüren

Sie aktuell besonders stark?

Wir erleben zwei parallele Bewegungen, ein »Mehr« und ein »Weniger«: mehr Wert für Investoren, mehr Lebendigkeit und Durchmischung, mehr soziale Interaktion in den Projekten. Im Zeitalter der digitalen Vereinsamung scheint es besonders wichtig, darüber nachzudenken, wie die Menschen im realen Raum leben, was sie dort zusammenführt und welche Rolle Projektentwicklung, Architektur und Design dabei spielen können. Gleichzeitig erleben wir einen Fokus auf weniger Ressourcenverbrauch, weniger CO2, weniger Flächenversiegelung. Diese Prinzipien verbinden sich zu neuen qualitativen und quantitativen Maßstäben, die den Markt prägen.

Welche Geschichten erzählen Immobilien heute über unsere Gesellschaft?

Architektur sollte Geschichten über Sozialität und Nachhaltigkeit erzählen und auch über Magie und Abenteuer. Wir alle sehnen uns danach, dass in unserem Leben Dinge passieren, an die wir uns erinnern können. Räume prägen unser Leben und schaffen Erinnerungen. Natur spielt dabei eine immer größere Rolle; nicht als MarketingAlibi, sondern als echter Lebensraum.

Unsere Projekte wie beispielsweise »The Interlace« in Singapur zeigen, dass soziale und ökologische Ideen langfristig erfolgreich sein können. Das Gebäude wurde vor Kurzem mit dem Zehn-Jahres-Award von CTBUH ausgezeichnet, in Anerkennung der Erfüllung aller Ideen, die bei seiner Konzeption präsentiert wurden. Heute sind sie Wirklichkeit und damit ein Beweis dafür, dass es möglich ist, einen erlebbaren qualitativen Lebensraum zu schaffen.

Wie verändern hybride Arbeitsmodelle und Remote Work die Anforderungen an Büros? Büros müssen heute sowohl soziale Qualitäten aufweisen als auch auf Gemeinschaft und Well-being einzahlen. Arbeits- und Lebenswelten verschmelzen, daraus entstehen

neue Raumkonzepte. Erfolgreich werden in Zukunft jene Büros sein, die echte Begegnungen ermöglichen. Gleichzeitig verändert sich auch das Wohnen, da viele Menschen zu Hause arbeiten – Wohnräume brauchen also mehr Flexibilität. Lebensräume, die diesen neuen Realitäten der Arbeit und des Zusammenlebens gerecht werden, sind gefragt.

In Ihren Projekten verschwimmen oft die Grenzen zwischen Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Was macht Mixed-Use-Konzepte so attraktiv? Mischnutzung schafft Vielfalt, Lebendigkeit und wirtschaftliche Vorteile. Räume werden rund um die Uhr effizient genutzt und generieren zusätzliche Einnahmen. Urban Glen in Hangzhou ist ein anschauliches Beispiel: Co-Working-Bereiche, ruhige Bürozonen, ein Hotel, Einkaufsmöglichkeiten und Kulturangebote mit Eventräumen und Kunstsammlung verschmelzen zu einem lebendigen Ganzen. Die beiden Türme öffnen sich zu einem

begrünten Tal mit gestuften Terrassen, das Tageslicht maximiert und Innen- und Außenräume verbindet. Stadtnatur ist so jederzeit für alle Nutzerinnen und Nutzer erfahrbar.

Das Projekt zeigt, wie Mischnutzung architektonische Sprache, Lebendigkeit und Erlebniswelt zugleich schaffen kann.

Was kann gute Architektur, was eine reine Immobilie nicht leistet?

Architektur kann Visionen schaffen: Sie kann Räume kreieren, die Geschichten erzählen, inspirieren, Erinnerungen stiften und Identifikation bieten. Und sie kann langfristige ökonomische Werte erzeugen. Ich sehe Architektur deshalb immer auch als Gestaltungs-, Sozial- und Businessmodell, das für Bewohnende und Entwickler zugleich echte Wertigkeit erzeugt. Unsere Aufgabe ist es, dauerhafte Werte zu generieren. Durch Qualität, Nachhaltigkeit und die langfristige Attraktivität von Gebäuden.

Ein Beispiel dafür ist »The Axiom«. Hier haben wir mit einem seitlich versetzten Gebäudekern eine Alternative zur gängigen Typologie entwickelt, die großzügige, offene Flächen ohne störende Strukturen ermöglicht. So entstehen flexible, zukunftsfähige Arbeitswelten – ein in Hochhäusern über 250 Metern äußerst seltener Ansatz, der Expansion, Zusammenarbeit und neue Arbeitsmodelle unterstützt.

Auch bei »Fifteen Fifteen« in Vancouver haben wir einen disruptiven Ansatz verfolgt. Traditionell sind Penthouses oben am wertvollsten, unten sind die Wohnungen am günstigsten – die Mitte bleibt oft schwer verkäuflich. Wir wollten das umkehren: Durch horizontale Auskragungen entstanden in der Mitte spektakuläre Wohnräume, deren Wert das Investment weit übersteigt.

Wie verändert das Thema Nachhaltigkeit die Projektentwicklung? Nachhaltigkeit darf kein Marketingschlagwort sein; sie muss ökologisch, ökonomisch

und sozial gedacht werden. Nur Gebäude, die langfristig funktionieren, sind wirklich nachhaltig. Qualität und Lebenswertigkeit sind dabei entscheidend, nicht kurzfristige Effekte.

Sie arbeiten international, von Vancouver bis Shenzhen. Wie unterscheiden sich die Immobilienmärkte in Asien, Nordamerika und Europa und wie prägt das Ihre Architektur? Architektur ist immer eine spezifische Antwort auf ihren Ort, aber im internationalen Austausch entstehen neue Typologien und Impulse. Jeder Kontext hat eigene kulturelle und gesellschaftliche Prägungen. Gleichzeitig lassen sich viele Ideen global übertragen.

Wir können viel voneinander lernen, weil wir in den unterschiedlichsten Teilen der Welt involviert sind. Dinge international und global zu sehen, ist für uns sowohl Inspiration als auch Anreiz, neue Ideen, Topologien und vielleicht neue Formen von Immobilien zu entwickeln.

Welche Rolle spielen Luxusimmobilien in einer Zeit, in der Wohnraum zugleich knapper und teurer wird?

Ich glaube, es wird immer beides geben, das obere und das untere Segment; wir haben seit jeher an beiden Interesse. Als Architektinnen oder Immobilien- und Projektentwickler haben wir die Aufgabe, den Wohnungsbau mit neuen Ideen zu verbessern und voranzutreiben. In diesem Sinne gibt es ökonomische, aber auch viele soziale und qualitative Aufgaben, die gelöst und verfolgt werden müssen, und meiner Meinung nach ist es die Aufgabe der Architektinnen und Architekten und Bauherrschaften, dies gemeinsam zu schaffen und in Projekte zu übersetzen.

Als Beispiel möchte ich noch mal »The Interlace« aufführen, eines unserer Großprojekte in Singapur mit 1040 Wohneinheiten. Hier ging es nicht um Luxuswohnungen, sondern darum, ein hocheffizientes System zu entwickeln: kompakte Kerne, minimale Zirkulation und maximierte Grundfläche. So konnten wir im wettbewerbsintensiven Singapur ein Projekt realisieren, das sich im erschwinglicheren Segment der Eigentumswohnungen positionierte. Das Ergebnis ist ein Prototyp für viele Qualitäten des Lebens, der das Wohnen im verdichteten Raum mit viel Natur und sozialen Strukturen verbindet.

Welche Trends werden die Zukunft der Architektur prägen? Es vollziehen sich radikale Veränderungen, von denen wir erst die Spitze des Eisbergs sehen. Neue Generationen werden mit neuen Erwartungen, aber auch mit Antworten kommen. Gebäude werden nicht mehr monofunktional sein, sondern in hybriden Mischformen eine komplexe Ganzheit bilden. Architektur muss diese Zukunft verstehen und beherbergen. Künstliche Intelligenz wird nicht nur den Entwurf und den Bauprozess, sondern das Leben der Menschen grundlegend prägen und viele Arbeitsbereiche beeinflussen. Wir müssen uns eine Gesellschaft vorstellen, in der Arbeit und Freizeit andere Rollen spielen als heute. Es werden neue Fragen entstehen, wie Menschen ihren Tag verbringen. Das bedingt neue Anforderungen und Erwartungen an Räume. Fiktionen wie diese treiben uns an.

Die Tragwerksplanung für eine Halle scheint auf den ersten Blick eine lösbare Aufgabe für ein Ingenieurbüro zu sein. Wenn jedoch wie in Alfter neben den besonderen örtlichen Gegebenheiten und ästhetischen Wünschen an das Objekt auch innovative Nutzungsideen berücksichtigt werden müssen, steigen die Anforderungen an die Planung erheblich. Besonderes Know-how, Fachwissen, Ideenreichtum und neue Lösungsansätze sind gefragt. Mit dem Neubau der Kultur- und Sporthalle in Alfter ist es uns gemeinsam mit allen Projektbeteiligten gelungen, diese Herausforderungen zu meistern. Wir haben ein Gebäude geschaffen, das nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend ist, sondern auch unter Nachhaltigkeitsaspekten punktet und die örtlichen Gegebenheiten und planerischen Besonderheiten berücksichtigt.

Brachliegende Flächen sinnvoll nutzen

Die neue Kultur- und Sporthalle sollte neben viel Platz für Sportangebote und kulturelle Veranstaltungen auch ein ansprechendes, leicht wirkendes Äußeres bieten. Hinzu kam der Wunsch der Gemeinde Alfter, auch die Dachfläche der Halle sinnvoll zu nutzen. Die bei vielen Gebäuden oft brachliegende Fläche sollte öffentlich zugänglich sein und für Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden können. Da der alte Bolzplatz an dieser Stelle der neuen Halle weichen musste, sollte eine öffentliche Sportfläche erhalten bleiben.

Ein Dach der besonderen Art und Vielfältigkeit

Diese innovative Nutzungsidee trägt entscheidend zur Attraktivität und Stärkung des Ortskerns von Alfter bei. Um diese Idee realisieren zu können, mussten von Anfang an entsprechend hohe Verkehrslasten in der Planung berücksichtigt werden. Ebenso galt es das Tragwerk auf eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten auszulegen. Gleichzeitig sollte das Gebäude aber optisch eine ansprechende Leichtigkeit ausstrahlen.

Da die Region rund um Bonn zudem in einem Erdbebengebiet liegt, mussten neben diesen hohen Anforderungen an das Tragwerk und der Optik auch hohe Erdbebenlasten bei der Bemessung und Konstruktion berücksichtigt werden. So entstanden eine Vielzahl an unterschiedlichen Anforderungen, die komplexe Details hervorbrachten, die aber umsetzbar und einfach zu montieren sein sollten, um die Kosten nicht weiter zu belasten.

So entstand eine filigran wirkende Konstruktion aus BauBuche in Kombination mit Holzverbindungen nach traditioneller Zimmermannskunst.

Ein Blick auf die Halle

Die sieben Meter hohe Halle ist im Sportbereich auf minus 3,40 Meter im Untergeschoss abgesenkt. Der Innenraum kann für Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen genutzt werden. Im ebenerdigen Foyerbereich befinden sich ein kleines Café und die Tribünenplätze. In knapp sechs Meter Höhe befinden sich dann das luftige Ballsportfeld, ein Calisthenics-Park und genügend Sitzgelegenheiten für Pausen oder Zuschauer:innen. Die gesamte Nutzfläche beträgt somit 1’050 Quadratmeter.

Das Untergeschoss aus Stahlbeton bildet die Basis für den 17 Meter breiten und 34 Meter langen Hallenbereich. Bis auf den Aufzugsschacht und die Treppen ist die gesamte Konstruktion in Holzbauweise ausgeführt. Entscheidendes

Element sind dabei sicherlich die 14 Fachwerkträger der Dachkonstruktion. Mit einer Gesamtlänge von 28 Metern überspannen die Träger bis zu 24 Meter und kragen beidseitig zwei Meter als Dachüberstand über ihre Auflager aus.

Traditionelle Zimmererkunst modern interpretiert

Die Besonderheit bei der Konstruktion ist die Zusammensetzung der Fachwerkträger, so entstand hier eine Mischkonstruktion aus Buchen-Furnierschichtholz, Brettsperrholz und Brettschichtholz. Durch die Kombination der verschiedenen Holzwerkstoffe können die verschiedenen, vorteilhaften Eigenschaften der einzelnen Materialien ideal genutzt werden.

Sowohl die Untergurte als auch die Obergurte der Fachwerkträger bestehen aus Baubuche. Beide Bauteile tragen die gleiche Last – nur in umgekehrter Richtung. Der Obergurt wird auf Druck beansprucht, der Untergurt auf Zug. Um auch das Kostenkonzept im Auge zu behalten, wurden bei der Halle in Alfter die weniger druckbeanspruchten Streben aus Brettschichtholz gefertigt. Für die Zugstäbe wurde Brettsperrholz verwendet.

Die Kombination der Werkstoffe bringt den Vorteil

Die Entscheidung, die Holzwerkstoffe auf diese Weise zu kombinieren, macht einen messbaren Unterschied. Bei einer Spannweite von 24 Metern würden normalerweise Fachwerkträger mit einer Systemhöhe von 2,40 Metern, also 1/10 der Spannweite, eingesetzt. Durch die maximal ausgereizte Gebäudehöhe sowie die benötigte Freiheit oberhalb des Sportfeldes im Innern, konnten jedoch nur Fachwerkträger mit einer Systemhöhe von 1,32 Metern geplant werden. Die geringe Systemhöhe führt zum einen zu den sehr hohen Kräften von 2.200 kN und zu einer hohen Verformung der Fachwerkträger. Durch eine werkseitige Überhöhung von 90 Millimetern wurde die Gesamtverformung kompensiert.

Die Verwendung von BauBuche für Träger und Stützen trägt dazu bei, dass die Konstruktion mit schlanken Querschnitten auskommt.

Schwebendes Hallendach

Die 22 umlaufenden V-Stützen aus BauBuche tragen das Dach. Sie nehmen die Horizontalkräfte über umlaufende Gurte auf und leiten sie in den Untergrund ab. Quer zu den Fachwerkträgern verlaufen an den Schmalseiten der Halle die sogenannten Giebelträger. Dadurch kann das Dach mehr als zwei Meter auskragen. Das so entstehende Vordach dient einerseits der Verschattung des Erdgeschosses und andererseits dem konstruktiven Holzschutz. So konnte die hochbelastbare BauBuche bedenkenlos auch im Außenbereich eingesetzt werden.

Durch die umlaufende Glasfassade scheint das Dach fast zu schweben.

«Wie viele bei uns habe auch ich das Zimmererhandwerk erlernt und schon immer großen Respekt vor dem Wissen und Können dieses traditionellen Handwerks gehabt. Das Wissen, wo und wie welches Material am besten eingesetzt werden kann, hat mich auch bei diesem Projekt inspiriert, bekannte Prinzipien neu zu denken und zu interpretieren», so Projektleiter Florian Willers.

Neu gedachter Treppenversatz Durch die modernen technischen Möglichkeiten der CAD- und CNC-Bearbeitungstechnik erlebt diese Kontaktfuge eine Renaissance. Dabei wird der traditionelle Fersenversatz mehrfach hintereinander angeordnet, wodurch eine abgetreppte Kontaktfuge entsteht, die dem Treppenversatz seinen Namen gibt. Durch die größere Kontaktfläche erhöht sich auch die Tragfähigkeit. Außer zur konstruktiven Lagesicherung sind keine zusätzlichen Stahlbleche oder andere zusätzliche Verbindungsmittel erforderlich. Aufgrund der Anforderungen, der hohen Genauigkeit und der anspruchsvollen Fertigung wäre ein Treppenversatz in dieser Größenordnung

früher nicht möglich gewesen. Durch die moderne Technik ist es jedoch möglich, einen solchen Treppenversatz vergleichsweise kostengünstig herzustellen.

Montage vor Ort

Die Auflagerpunkte bestehen aus einem Stahlteil, das alle Verbindungen zur Gründung und zur Holzstütze aufweist. Das Stahlteil wurde im Werk in ein Betonfertigteil eingegossen. Diese wurden vom Holzbauer vor der Montage der Holzkonstruktion auf der Gründung ausgerichtet und montiert. Danach konnten die Holzstützen eingeschoben und mit Montagebolzen verbunden werden. Bei der Montage wurden immer zwei V-Stützen verwendet, die jeweils mit einem temporären Holzgerüst gesichert wurden. Danach konnten die im Werk vorgefertigten Fachwerkträger eingehoben und positioniert werden. An jedem Auflagerpunkt der Fachwerkträger auf den Stützen wurden Gewindestangen eingeklebt, die eine Umkehrung der Vertikallasten ermöglichen und somit auch abhebende Zuglasten „abfangen“. Nach Fertigstellung des Hauptdaches wurden die Giebelträger befestigt, sodass der umlaufende Attika-Balken montiert werden konnte.

Dauerhafte Schönheit

So entstand in Alfter unter Berücksichtigung der besonderen Belastungen und Nutzungsanforderungen ein leichter, einladender Hallenneubau, der durch die Wahl der V-förmigen Stützen mit der umlaufenden Verglasung und der Fachwerkträgerkonstruktion geradezu filigran wirkt. Holz als wesentlicher Baustoff und eine durchdachte, nachhaltige Konstruktion tragen zur Nachhaltigkeit des Gebäudes bei. Die Verwendung von weitgehend rückbaubaren Verschraubungen anstelle von Verklebungen erhöht die Recyclingfähigkeit des gesamten Gebäudes.

Weitere Informationen unter: pirminjung.de

Spannende Zahlen und Fakten

Bauzeit

12/2021 bis 07/2024

Bruttogrundfläche

2’718 m2

Bruttorauminhalt

9’023 m3

Holzverbrauch

93 m3 BauBuche

90 m3 BSH

250 m3 BSP

Größte Spannweite

24 m

Auszeichnungen

Holzbaupreis Eifel 2024

Deutscher Holzbaupreis 2025

Bauherrin

Gemeinde Alfter

Architektur

Königs Architekten, Köln

Tragwerksplanung

PIRMIN JUNG Deutschland GmbH, Remagen

Holzbau

Aman Holzbau GmbH, Weilheim

Fotografie

Margot Gottschling, Köln

Ein beliebter Spruch lautet: Der Weg von der Idee bis zum Plan ist länger als der Weg vom Plan bis zu seiner Umsetzung. Dank neuer, KI-gestützter Tools könnte sich das bald ändern. Denn für immer mehr konkrete Probleme gibt es immer schneller konkrete Antworten.

Der Klassiker: Da steht man nun als frischgebackene Hausbesitzer:innen im geerbten Anwesen und blickt mit gerunzelter Stirn auf den Boden und die Wände. So, wie es ist, kann es nicht bleiben. Das Haus soll aber erhalten werden. Was muss nun konkret getan werden, damit diese Wände eine Zukunft haben? Was soll mit dem Boden geschehen? Welche Heizung soll rein? Wie soll die Fassade erneuert, gedämmt und nachhaltiger gestaltet werden? Und vor allem: Was kostet das alles?

Die gute Nachricht, die vielleicht mal ein Klassiker wird: Immer mehr Planungstools sind darauf ausgelegt, genau jene Situationen zu meistern, in denen man in einem Raum steht, der auf den ersten Blick unregelmäßig oder schwierig erscheint, um daraus eine moderne, kosteneffiziente Lösung zu formen. KI-gestützte Tools, die von Baustoffherstellern teilweise selbst entwickelt werden, können verbindlich darüber Auskunft geben, wie sich ein bestimmtes Material am besten vor Ort einsetzen lässt. Wer bislang nicht wusste, welchen Boden er auslegen soll oder welche Fassadenbekleidung infrage kommt, erhält mit speziellen Rechnern und virtuellen Zwillingen schnell eine Antwort.

Mit dem Fortschritt digitaler Planungsund Visualisierungstechnologien können Architekten und Bauherrschaften

Bauprojekte heute deutlich besser erleben und beurteilen.

Schnelle Antworten zu Materialfragen

Mit dem Fortschritt digitaler Planungsund Visualisierungstechnologien können Architekten und Bauherrschaften Bauprojekte heute deutlich besser erleben und beurteilen. Schwieriger wird es, wenn kurzfristig entschieden werden muss, ob ein bestimmtes Material geeignet ist und welche Kosten damit verbunden sind. Wer ein Haus zu renovieren hat oder kurz vor Vollendung eines Neubaus kurzfristig eine Alternative für die Fußbodenheizung oder Dämmplatten sucht, will möglichst schnell

Brandreport • Wolff & Müller Holding GmbH Co. KG

eine Antwort – samt konkreter Kosten, die möglichst auch die Bewirtschaftung im Betrieb miteinbeziehen sollen.

Oft wird vergessen, dass Nachhaltigkeit und Hausbau sowie -betrieb eigentlich schon immer zusammengehörten. Wer baut, wohnt oder bewirtschaftet, will für sich oder seine Mieter:innen Flächen so gestalten, dass sie langlebig sind, gesund wirken und der Umwelt, in der sie stehen, keinen Schaden zufügen. Was sich verändert hat, ist der weitere Blick auf die Nachbar:innen und die größeren

Ökosysteme, die summa summarum eben doch von jeder einzelnen Bau- und Modernisierungstätigkeit beeinflusst werden.

Lust auf Effizienz und Lösungen kitzeln

Wenn Baustoffhersteller also bewusst schnell aus Skizzen konkrete Pläne entwickeln und dabei Materialverbrauch und Kosten berechnen, kann das auch die Trägheit vieler Bauherrschaften überwinden, die den Schritt von der Idee zur Umsetzung scheuen und Erneuerungen leichtfertig aufschieben. Angesichts der immensen Herausforderungen im Gebäudebereich war das Aufschieben von Modernisierungen nie so unklug wie heute.

Es lohnt sich also, die Agilität und die Innovationsfreude zahlreicher Baustoffhersteller zu nutzen, um genau jetzt – mit den neuesten Tools – den Einsatz verbesserter, nachhaltiger Materialien genau zu prüfen und zu planen. Häuser schreiben über Generationen hinweg Geschichte und Geschichten. In diesem Sinne ist es richtig, diese Wände bestmöglich als Lebensorte zu bewahren und in die Zukunft zu tragen. Nie war das »Wie« einfacher zu berechnen als heute.

Text Rüdiger Schmidt-Sodingen

»Wir müssen vom Reden ins Bauen kommen«

Dr. Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter des Bauunternehmens Wolff & Müller, sieht Deutschland in einer Komplexitätsfalle. Die Lösung: mehr Partnerschaftlichkeit.

Dr. Albert Dürr Wolff & Müller

Herr Dr. Dürr, wie erleben Sie aktuell die Situation der Bauwirtschaft?

Die Branche steckt in einer paradoxen Lage. Der Bedarf ist riesig: Wohnungen fehlen, Schulen, Straßen und Brücken sind vielerorts marode. Megatrends wie Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demografie verlangen schnelle bauliche Antworten. Doch umgesetzt wird viel zu wenig. Deutschland steckt in einer Komplexitätsfalle – das spüren Bauherrschaften, Planer und Unternehmen täglich im Umgang mit Behörden. Komplizierte Verwaltungsprozesse bremsen nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger: Wohnraum verzögert sich, verteuert sich oder entsteht gar nicht erst. Es bringt uns nicht weiter, wenn Wirtschaft und Verwaltung sich gegenseitig die Schuld zuschieben. Wir müssen vom Reden ins Bauen kommen, konstruktiv zusammenarbeiten und die Kooperation stärken.

Wie kann das konkret gelingen?

Die Verwaltung hat viele Möglichkeiten, Bauprojekte zu beschleunigen und Prozesse zu verschlanken. Ein Beispiel: Wer heute

Ein gutes Beispiel für Partnerschaftlichkeit am Bau ist das Bildungshaus NeckarPark in Stuttgart – realisiert mit einem integrierten Vergabeverfahren (»Planen und Bauen«), BIM und Lean Construction. Bauherr: Landeshauptstadt Stuttgart, Bauunternehmen: Wolff & Müller, Architekten: Glück + Partner, Landschaftsarchitekten: Pfrommer + Roeder

baut, hat mit zahlreichen Ämtern und Zuständigkeiten zu tun – aber oft fehlt jemand, der das große Ganze im Blick hat. Einige Kommunen setzen deshalb Baukoordinatorinnen und -koordinatoren ein, die die Gesamtstrategie im Blick haben und verhindern, dass sich Verwaltungseinheiten gegenseitig blockieren. Auch das virtuelle Bauamt ist ein guter Ansatz. Es funktioniert aber nur, wenn es bis ins praktische Detail durchdacht ist, also die Behörden über ausreichend IT-Ausstattung verfügen und das Personal entsprechend geschult ist. Piloteinheiten, Servicestellen oder Anlaufstellen für Störungsmanagement könnten die Umsetzung beschleunigen.

Was können Investoren und Bauprofis selbst tun?

Partnerschaftliches Miteinander ist der Schlüssel. Effizientes Bauen gelingt, wenn wir die »produktionsbegleitende Planung« vermeiden. Oft wird noch umgeplant, während die Baustelle bereits läuft – in anderen Branchen wie der Automobilindustrie wäre das undenkbar. Entscheidend ist deshalb: Das Bausoll muss klar sein, bevor die Ausführung beginnt. Bewährte Ansätze helfen, möglichst viele Entscheidungen früh zu treffen. Dazu gehören partnerschaftliche Vertragsmodelle, bei denen Planung und Bauausführung als Gesamtpaket vergeben werden. Digitales und schlankes Bauen sind ebenfalls wichtig. Building Information Management

(BIM) und Lean Construction sind die passenden Instrumente: Mit BIM spielen wir den Bauprozess virtuell durch, bevor gebaut wird. Lean-Methoden optimieren die Zusammenarbeit und schaffen klare Abläufe. Beide machen Projektstände sichtbar und fördern gute Entscheidungen. Wir setzen diese Methoden bei Wolff & Müller intensiv und mit Erfolg ein.

Was erhoffen Sie sich vom Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz?

Das Sondervermögen ist für mich ein Signal, dass die Regierung Führungsverantwortung übernimmt und finanzielle Planungssicherheit schafft. Wir sollten es nicht zerreden. Entscheidend ist, dass es mit echten Strukturreformen und konsequenter Umsetzung verbunden wird. Nur dann kann Deutschland die Investitions- und Baukrise überwinden.

Weitere Informationen unter: wolff-mueller.de

Weil durchdachte Systeme für Profis den Unterschied machen: Mit seinen Faserzement- und Gipsfaserplatten sowie dem fermacell-Trockenestrich gilt James Hardie seit Jahrzehnten als ein führender Baustoffhersteller. Neue digitale Tools und nachhaltige Produkte entlasten nun gleichzeitig Holzbauer und Umwelt.

Die Gestaltung und Materialwahl bei der Bekleidung von Fassaden sowie von Wand-, Decken- und Bodenflächen im Innenraum spielt bei modernen Bauprojekten eine immer wichtigere Rolle – nicht nur aus optischen Gründen, sondern auch, um die Nachhaltigkeitsziele, sprich eine längere Nutzbarkeit, weniger CO2 und ein besseres Recycling, zu erreichen. Robuste Fassaden, die dauerhaft wechselnden und extremen Witterungseinflüssen trotzen oder Bodenaufbauten, die so konzipiert sind, dass sie dauerhaft hohen Belastungen standhalten, machen auch langfristig den Unterschied. Als Unternehmen, das seit mehr als 130 Jahren die Entwicklung und Optimierung von Faserzement maßgeblich mit beeinflusst hat, steht James Hardie mit seinen Faserzementplatten für eine moderne, wirtschaftliche und nicht brennbare Fassadenverkleidung. Gleiches gilt für die im trockenen Innenausbau sowie im modernen Holzbau eingesetzten Gipsfaserplatten der Marke fermacell, die mit ihren besonders stabilen Produkteigenschaften die gesamte Trockenbaubranche grundlegend verändert haben. Sie stehen heute für schnelle und wirtschaftliche Ausbaukonzepte in allen Bereichen des Trockenbaus sowie im Holzbau. Dabei hat sich das Unternehmen die starke Position im Holzbau nicht zuletzt durch Innovationen verschafft. Dank der hohen Qualität und Vereinfachung bei der Verarbeitung sowie durch neue digitale Planungstools lassen sich die Bauprozesse erheblich beschleunigen. »Als ein weltweiter Marktführer von Faserzementbaustoffen für den Außenbereich und führender Hersteller für Lösungen mit Gipsfaserplatten in Europa optimieren wir unsere Leistungen kontinuierlich, um noch bessere Produkte anbieten zu können«, betont Christian Claus, President Europe. »Produktinnovationen und gezielte Systemverbesserungen auf höchstem Niveau sichern James Hardie einen Platz an der Spitze der Entwicklung. Dies ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich.«

Innovation bei Trockenestrich und Fassadenverkleidungen Wer bislang beispielsweise zögerte, eine Fußbodenheizung einzubauen, kann dank des fermacellSystems Therm25 alle Zweifel beiseite wischen. Die speziell gefrästen Trockenestrichelemente bestehen aus jeweils 25 mm dicken Gipsfaserplatten und werden mit integrierten Rohrführungen für Fußbodenheizungen im Innenbereich geliefert. Damit kombinieren die Elemente zwei bislang getrennte Systeme in einem: Trockenestrich und Fußbodenheizung. Dank des trockenen Einbaus ist der Boden bereits nach 24 Stunden begeh- und belegbar. Alle fermacell-Produkte erhielten in diesem Sommer die prestigeträchtige Auszeichnung als »Marke des Jahrunderts«. Diese würdigt die langjährige Erfolgsgeschichte von fermacell als führende Marke im Bereich innovativer und nachhaltiger Gipsfaserprodukte. »Preise wie diese sind für uns weit mehr als ein Gütesiegel«, sagt Tobias Bennerscheidt, Director Marketing & Segments der James Hardie Europe GmbH dazu. »Sie sind eine wertvolle Bestätigung unserer Entwicklungsarbeit und ein deutliches Signal dafür, dass wir durchdachte, zukunftsweisende Produkte geschaffen haben, die die Anforderungen des Marktes präzise erfüllen.«

Auch bei den Fassadenpanels und -planks tut sich einiges. Innovationen wie die elf mm dicken, großformatigen Fassadentafeln etwa punkten

Moderner Faserzement steht für Langlebigkeit, leichte Verarbeitung, einen guten CO2-Fußabdruck und ein individuelles Design.

mit hoher Widerstandsfähigkeit und erweitern die Range der Einsatzmöglichkeiten deutlich. Verschiedene Oberflächenvarianten – neben der natürlichen Faserzementoberfläche stehen die Texturen gebürsteter Beton und strukturierter Putz zur Verfügung –, sechs Standard- und individuell wählbare Sonderfarben aus vielen Farbsystemen sowie die eleganten Metallics-Farbtöne eröffnen neue Dimensionen für den Entwurf eines unverwechselbaren Looks. Auch hier gilt: Die einfach zu verarbeitenden Fassadenprodukte sind nicht brennbar und erfüllen Brandschutz der Kategorie A2 – mit einer Garantie von 15 Jahren.

Verdeckte Fixierungen, offene Planer-Tools

Eine aktuelle Innovation ist das Panel-ConcealSystem, das in Zusammenarbeit mit der Firma Keil entwickelt wurde und die Befestigung der elf mm starken Panels und Architectural Panels unsichtbar macht. Das »saubere« Design der verschiedenen Platten löst nicht nur im Wirtschaftsbau einen Wow-Effekt aus – und das zu einem nach wie vor günstigen Preis. Mit dem unsichtbaren Innotec-Klebesystem steht eine weitere, einfache und zeitsparende Verarbeitung zur Montage auf Aluminium-Unterkonstruktionen zur Verfügung.

Mit neuen digitalen Tools erleichtert James Hardie die individuellen Planungsprozesse. Planer, Verarbeiter, Händler und Hauseigentümerinnen und - eigentümer sollen schneller sehen, was für

jedes Haus oder Zimmer möglich und nötig ist. So rechnet der jüngst entwickelte, KI-gestützte Therm-Planer mittels einer Skizze des Baugrundrisses z. B. auf einer Serviette aus, wie die passende Fußbodenheizung aussieht – samt Verlegeplan, Heizlastberechnung und benötigtem Material. Mit diesem Tool wird ein Planungsprozess digitalisiert, der bislang aufwendig und kostenintensiv manuell erstellt wurde. Neben schnellerer Planung besteht der Mehrwert darin, diese Art von Verlegeplanung einer größeren Anzahl an Bauherrschaften zugänglich zu machen.

Nachhaltiger gestalten, leichter verarbeiten

Wer die Nachhaltigkeitsdebatten der letzten Zeit verfolgt hat, weiß, dass vor allem die Bauwirtschaft unter Handlungsdruck steht und zunehmend in Kreisläufen denken muss. fermacell Gipsfaserplatten und Estrichelemente sind zu 100 Prozent aus natürlichen Materialien hergestellt und frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen. Innerhalb des Herstellungsverfahrens entstehende, produktionsbedingte Reste werden dem Fertigungsprozess wieder zugeführt. Bereits vor Jahren hat James Hardie ein Rückgabesystem für seine Gipsfaserplatten und Estrichelemente entwickelt. So kann sortenreiner Gipsfaserverschnitt dem Produktionsprozess wieder zugeführt werden. Durch verbesserte Prozesse hat der Hersteller diese Rücknahme weiter vereinfacht. Bei den

Fassadenbekleidungen setzt die neue Produktgeneration mit Faserzement mittlerer Dichte, der ideal ist für das europäische Klima, wichtige Standards. Der optimierte Produktionsprozess reduziert den Rohstoffbedarf, schont die Ressourcen und vermeidet damit CO2-Emissionen.

Eine unabhängige wissenschaftliche Prüfung der »Environmental Product Declaration« bestätigte die Leistung und Wirkung der Faserzementplatten über deren gesamten Lebenszyklus. So können Architectural Panels an allen Gebäuden installiert werden, die gemäß der Gebäudezertifizierungssysteme von DGNB, BNB, BREEAM und LEED bewertet werden sollen. Auch das Schweizer Institut ecobau zertifizierte die Faserzementlösungen von James Hardie im jüngst verschärften eco1-Standard, der Bestnote für das Einhalten ökologischer, gesundheitlicher und kreislauffähiger Vorgaben.

Effizienteres, modulares Bauen Moderner Faserzement steht für Langlebigkeit, leichte Verarbeitung, einen guten CO2-Fußabdruck und ein individuelles Design. Dass immer mehr Holzbauunternehmen auf modulare Bauweisen setzen und Wandelemente werkseitig komplett vormontieren, inklusive Unterkonstruktion, Wärmedämmung und Bekleidung von Innenwänden und Fassade, trägt den Nachhaltigkeitsgedanken bis ins Ziel, also auf die Baustelle. Die Folge: Die Bauzeiten werden kürzer, die Kosten geringer.

Für die Unternehmensgruppe mit global drei Forschungszentren, über 20 Werken und mehr als 8000 Mitarbeitenden auf drei Kontinenten ist das kein Grund, sich auszuruhen. Im Gegenteil. Durch die Optimierung der Produktion will James Hardie die direkten Scope-1- und indirekten Scope-2-Emissionen bis 2030 weltweit um 42 Prozent reduzieren und bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. Im Zentrum der Bemühungen steht dabei eine eigene Roadmap für CO2-arme Zementtechnologie. Man könnte auch sagen: Eine starke, gute verkleidete Wand steht für Festigkeit, aber eben nicht für Stagnation.

Weitere Informationen unter: jameshardie.de und fermacell.de

Ein Ort, an dem Architektur, Licht und Technik zusammenfinden: Wo Theodor Fischer einst mit dem Ledigenheim ein soziales Architekturprojekt verwirklichen konnte, haben JUNG und ERCO mit der Neueröffnung ihres ersten gemeinsamen Showrooms eine Plattform für Dialog und Inspiration geschaffen. Inmitten der historischen Backsteinarchitektur in München wird erlebbar, wie qualitatives Licht und intelligente Steuerung Räume verwandeln und Atmosphäre gestalten.

Im Münchner Westend, im Erdgeschoss des denkmalgeschützten Ledigenheims von Theodor Fischer, haben der Gebäudetechnikspezialist JUNG und der Leuchtenhersteller ERCO ihren ersten gemeinsamen Showroom eröffnet. Der historische Ziegelbau von 1927 gilt als seltenes Zeugnis der Münchner Moderne. Die Anlage wurde einst als Wohnheim für ledige Männer errichtet. Bis heute erfüllt das Haus diese soziale Aufgabe und ist gleichzeitig ein lebendiges Stück Baukultur.

Die beiden Designmarken haben die Gelegenheit ergriffen, auf etwa 450 qm im Erdgeschoss und Souterrain dieses besonderen Ensembles in den ehemaligen Räumen einer Bank einen Kooperations-Showroom zu eröffnen. JUNG demonstriert die Vielfalt intelligenter Schalter- und Steuerungssysteme, von klassischem Design bis zu smarten Gebäudelösungen, die Komfort, Ästhetik und Funktionalität verbinden. ERCO zeigt parallel, wie durchdacht eingesetztes Licht Räume wirkungsvoll modelliert, Aktivität fördert und Atmosphäre schafft. Die Wahl des Ledigenheims als Standort ist dabei ein klares Statement: Zeitgenössisches Produktdesign wird nicht im neutralen Raum präsentiert, sondern in einem Gebäude mit kultureller und gesellschaftlicher Relevanz.

JUNG – Modernes Design und intelligente Technik Vor diesem architektonischen Hintergrund haben die beiden Unternehmen Räume geschaffen, die ihre Kernkompetenzen deutlich machen: smartes Schalten und Steuern sowie effiziente Architekturbeleuchtung. Denn erst im Zusammenspiel von intelligenter Steuerung und wahrnehmungsorientierter Beleuchtung wird die Qualität von Räumen anschaulich erlebbar.

In enger Abstimmung mit der Denkmalpflege entwickelte die Architektin Felicia Lehmann von Lehmann, Tabillion & Castorph Architektur Stadtplanung Gesellschaft mbH aus München ein Gestaltungskonzept, das den Charakter des Bestands respektvoll fortschreibt. Größere Um- und Ausbauten wurden bewusst vermieden. Stattdessen wurde die ursprüngliche Raumgröße wiederhergestellt. Schlichte weiße Wände, zurückhaltende Einbauten und ein neu verlegter Terrazzo-Boden zitieren die Architektur der Entstehungszeit. Der gemeinsame Eingangsbereich mit Lounge und Café bildet das verbindende Element zwischen den beiden Markenflächen, während die Showrooms in den Flügeln des Grundrisses eigenständig angeordnet sind. Die markante Fassade des Ledigenheims

bleibt unangetastet; lediglich die Beleuchtung im Innenhof wurde neu interpretiert und ermöglicht nun verschiedene Lichtszenarien.

Der ERCO Bereich gliedert sich in verschiedene (Licht-)Zonen mit Präsentationsflächen und Besprechungszonen. Ein museal anmutender Setzkasten inszeniert eine stimmungsvolle Produktwelt.

Der JUNG Showroom wirkt hingegen mit Beratungs- und Bemusterungszonen auf den ersten Blick clean und aufgeräumt. JUNG demonstriert dort die Vielfalt und Funktionalitäten der Schalterserien und Steuerungssysteme – von KNX und JUNG HOME über JUNG UNIQUE bis Les Couleurs® Le Corbusier®. Das eigentliche Highlight befindet sich im gemeinsam genutzten Untergeschoss im ehemaligen Tresorraum der Bank. Im Originalzustand erhalten, werden die Schließfächer zukünftig Schalter in allen 63 Farben von Les Couleurs® Le Corbusier® sicher aufbewahren. In der Mitte des dunklen Raumes steht ein Samtpodest, auf dem die gefundenen „Schätze“ begutachtet werden können – perfekt ausgeleuchtet, wahlweise mit weichem Kunst- oder hellem Tageslicht.

Während das Erdgeschoss hell und offen gestaltet ist, setzt das Untergeschoss mit Tresorraum und Nebenräumen auf Dunkelheit und dramatische Inszenierung: Schon im Treppenhaus wird –grafisch unterstützt – der Weg von der bayerischen Landschaft in den „Untergrund“ inszeniert. Dazu dienen Otl Aichers Piktogramme für Isny sowie andere ikonische Grafiken. Otl Aicher (1922–1991) war prägend für das Corporate Design zahlreicher

Institutionen und Unternehmen, darunter die Olympischen Spiele 1972 sowie die Städte München und Isny. Im Showroom finden sich daher viele Anklänge an seine Gestaltungshaltung. Die Verbindung der historischen Substanz mit dem zeitgenössischem Grafikdesign schafft eine besondere Atmosphäre, die Geschichte und Gegenwart miteinander verknüpft.

Kooperation als Leitgedanke Der Showroom ist ein Ergebnis von Kooperationen: Mit JUNG und ERCO haben zwei führende Marken ihre Kompetenzen vereint, um Architekturbeleuchtung und Gebäudetechnik in einem gemeinsamen Raum erfahrbar zu machen. Dabei bleibt jede Marke eigenständig präsent, während im Zusammenspiel ein Mehrwert entsteht.

Auch gestalterisch lebt der Ort vom Dialog. Neben der Architektin Felicia Lehmann, die nicht nur den Ausbau der Showroomfläche, sondern auch die denkmalgerechten Sanierungsmaßnahmen im gesamten Ledigenheim verantwortet, sind die Inhouse-Teams von JUNG (André Klauke) und ERCO (Wilken Behrens, Marc Hartings) für die Konzeption der Ausstellungsflächen verantwortlich. Darüber hinaus ist der Showroom ein Gemeinschaftsprojekt mit weiteren Partnern: JAB ANSTOETZ Acoustics sorgt für hochwertige Akustiklösungen, FSB für präzise gefertigte Beschläge und Türdrücker, und Sonos für eine klangliche Dimension, die Räume ganzheitlich erlebbar macht.

Diese vielfältigen Kooperationen verdeutlichen, wie wichtig ein integratives Planungs- und