PARTE II LA CoNTEMPoRANEITà EI SUoI PARADoSSI

I Takahashi Gen’ichirō

Il romanzo giapponese tra postmoderno e avant-pop di Gianluca Coci

I.1 Prologo

I.2 Considerazioni spicciole intorno al dibattito sul postmodernismo

I.3 Il fenomeno postmoderno in giappone

I.4 Takahashi gen’ichirō: il più postmoderno degli scrittori giapponesi

I.4.1 Dr. Slump & co.: il manga nel romanzo di Takahashi

I.4.2 ghostbusters

I 4 3 Sayonara, gangsters – oltre l’arcobaleno –John Lennon contro i marziani: la «trilogia degli anni Sessanta»

II Linguaggi a confronto

Il cinema giapponese nell’era multimediale di Roberta Novielli

III Da sabi a cyber

Un immaginario in trasformazione di Marcello Ghilardi

III.1 L’epopea dei robot

III.2 Tra uomo e macchina: il cyborg

III.3 Verso un nuovo immaginario

IV Mostri made in Japan

Orientalismo e auto-orientalismo nell’era della globalizzazione di Toshio Miyake

IV.1 Il giappone: paese dei mostri o paese mostruoso?

IV.2 Il mostro come mediatore ibrido di identità e alterità

IV.3 Mostri e identità nazionale

IV.4 Mostri e orientalismo

IV.5 Mostri e auto-orientalismo

IV.6 «J-culture», «cool Japan» e «soft power»

IV.7 Il giappone globalizzato: specchio identitario deformato o deformante?

V Far Ea s t & Far Wes t n ella s to ria d ei v id eo g ioch i di Gaetano Ruvolo

VI L’arte giapponese tra Biopop e «universo liquido» di Fabriano Fabbri

VI.1 Il Biopop

VI.1.1 Le origini: Kusama Yayoi

VI.1.2 Mori Mariko: rilancio e perfezionamento del Biopop

VI.1.3 I «PixCell» di Nawa Kohei

VI.1.4 Il soffio primario di Paramodel

VI 1 5 odani Motohiko, Kito Kengo, Kato go e Mishima Ritsue

VI.2 L’«universo liquido»

VI 2 1 L’Afro Samurai di okazaki Takashi

VI 2 2 Le bolle sottomarine di Nguyen-Hatsushiba Jun, le «Peaches» di Fukuchi Hideomi e l’anguilla grafica di Yamaguchi Ai

VII Manga in Europa

I primi risultati di una ricerca comparativa internazionale in corso di Marco Pellitteri

con Jean-Marie Bouissou, Bernd Dolle-Weinkauff, Ariane Beldi

VII.1 Il mercato del manga in Europa, oggi

VII.2 Un’analisi iniziale del fandom del manga in Francia, Italia, germania e Svizzera

VII.2.1 L’indagine del Manga Network del 2006-2007

VII.2.2 Una sociologia del mangafan

VII.2.3 Come si comincia a leggere manga?

VII.2.4 Abitudini e pratiche di lettura

VII 2 5 La dimensione sociale del fandom

VII.2.6. Motivazioni della lettura dei manga: non solo «escapismo»

VII.3 I lettori italiani di manga secondo l’indagine esplorativa del Manga Network

VII.3.1 Dati sociodemografici

VII.3.2 Le serie di manga preferite

VII 3 3 Aspetti del rapporto con i manga

VII.3.4 Perché i lettori apprezzano i manga

VII.3.5 I manga e le opinioni

VII.3.6 Desideri/propositi conoscitivi sul giappone stimolati dai manga

VII.3.7. Immagini del giappone ricevute/ricavate dai manga

Riferimenti bibliografici

Gli Autori

CULTURE DEL gIAPPoNE CoNTEMPoRANEo

Introduzione

Un gioco di specchi

di Matteo Casari

Il presente volume è l’esito della convergenza e della giustapposizione di diversi approcci alla cultura giapponese emersi nelle prime due edizioni di un convegno, Wa b i S a b i C y b e r. C u l t u r a e s u b c u l t u re d e l G i a p p o n e c o n t e m p o r a n e o , t e n u t e s i n e l 2 0 0 7 e n e l 2 0 0 8 p r e s s o l’Università degli Studi di Napoli «L’orientale», promosse dal Dipartimento di Studi Asiatici dello stesso Ateneo e da Nipponica.Tappe iniziali di un progetto ancora in atto, vengono ora raccolte in volume in una forma completamente aggiornata per mantenere la massima aderenza alla dinamica mutevolezza che l’oggetto della sua indagine mostra da sempre.

Wabi Sabi Cyber è nato come momento di confronto e riflessione sulla contemporaneità giapponese, nonché sulle sorprendenti rielaborazioni attraverso cui la tradizione perpetua sé stessa rinnovandosi, adottando uno sguardo composito e sinergico, marcatamente interdisciplinare, frutto della partecipazione di specialisti di diversa provenienza e formazio ne. Q ues ta impos tazion e plu rale e s incro nica, v o lu ta d a g io rg io Amitrano e da chi scrive in qualità di ideatori e curatori dell’iniziativa, è stata pensata per riecheggiare quel caleidoscopio in costante mutazione che è la cultura contemporanea giapponese, cercando un modo per accostarsi a essa da una giusta prospettiva e, possibilmente, aprirla a nuove occasioni di conoscenza e comprensione.

Per avvicinare tale obiettivo è stato dato ampio spazio ai principali linguaggi attraverso cui la tarda modernità nipponica si esprime e che stanno guadagnando una sempre più ampia schiera di appassionati fruitori, spesso giovani o giovanissimi, su scala mondiale: manga, anime, arti visive,

4INTRoDUZIoNE

videogiochi, cinema, letteratura, teatro, architettura, nodi di un serrato intreccio teso a far emergere, come il titolo Wabi Sabi Cyber suggerisce, le fruttuose interferenze tra i più ineffabili e classici emblemi della cultura tradizionale giapponese e i temi cari alle cosiddette subculture giovanili.

Nella tensione tra questi due poli della cultura le relazioni biunivoche emerse sono tante e tali da dover subito convertire una preconcetta immagine di opposizione in una di complementarità. L’oscillazione della cultura giapponese tra la strenua affermazione di una propria irriducibile identità e la costante ridefinizione di sé stessa attraverso l’incontro sincretico con una qualche alterità è infatti nota e diffusamente osservata. Da questa osmosi, probabilmente, è emerso il cliché del giappone come paradosso, paradosso nutrito da una certa ambivalenza nei confronti della modernità: l’espressione wakon yōsai (spirito giapponese, tecnica occidentale), che ha motivato la modernizzazione del paese sul finire del xIx secolo, ne chiarisce un aspetto significativo e introduce, inoltre, l’elemento «occidente» come Altro, quale specchio per riflettere sulla forza e unicità del proprio passato e sulle modalità più fruttuose per conquistare il futuro.

Provare a leggere la contemporaneità evincendola dalla tradizione, considerandola a essa totalmente antagonista, significherebbe in primo luogo negare la dinamica storica della sua insorgenza. La giusta considerazione della medesima dinamica storica, inoltre, aiuta a non sottovalutare la dimensione contemporanea della tradizione. Si è tentato così di indagare la tradizione e le sue forme espressive sia come serbatoio di temi, suggestioni, prassi e valori, sia come laboratorio di sperimentazione pienamente attivo nella definizione della cultura a noi coeva. La mutazione di senso dei termini wabi e sabi – da un’accezione negativa legata alla sofferenza e alla mestizia a quella positiva divenuta pilastro portante di una visione estetica tipicamente giapponese a partire dal period o K amakur a (1185 -1333) – le ardite p ropo s te d el s u p e r k a b u k i –reinterpretazione contemporanea del classico kabuki – che hanno coniugato una poderosa riconsiderazione del fatto scenico con una tradizione teatrale codificata da secoli, le più recenti e straordinarie strutture create da giovani architetti per ospitare la cerimonia del tè sono solo alcuni dei possibili esempi a sostegno dell’assunto in questione.

INTRoDUZIoNE 5

Adottando un punto di vista non vincolato a luoghi comuni, libero di accostarsi a un romanzo scritto per essere scaricato su un cellulare – la telefonia mobile è il nuovo eldorado per il polimorfo mondo dell’industria multimediale e dell’intrattenimento giapponesi – o alla trasposizione in manga del classico testo Genji monogatari senza veti pregiudiziali ma anche senza arrestarsi a un’acritica e superficiale impressione motivata da semplice stupore, non si poteva che scegliere Wa b i S a b i Cyber come termine medio tra questi opposti, con l’ambizione di fornire gli strumenti adatti a coglierne l’aspetto organicamente unitario e il senso più recondito.

L’attribuzione del senso, o più banalmente del significato a un prodotto della pop culture giapponese, ha fornito un tema trasversale di riflessione in ragione della stimolante eterogeneità – di genere, età, appartenenza culturale – dei suoi fruitori.

Attorno alla metà degli anni Settanta del Novecento le televisioni italiane e occidentali hanno conosciuto la prima ondata di serie animate nipponiche, principalmente robotiche ma non solo, che avrebbe provocato interessanti effetti sul lungo periodo aprendo la strada all’ines o r a b i l e a ff e r m a z i o n e d e l l a J - c u l t u re ( ‘ c u l t u r a p o p g i a p p o n e s e ’ ) s u scala planetaria: intere generazioni, a dispetto della lontananza geografica e culturale, hanno avuto l’opportunità di crescere condividendo medesimi eroi e vicende così da portare a progressiva maturazione un immaginario comune che ha reso il giappone una presenza familiare, quotidiana, vicina. Sarebbe ingenuo, però, trarre l’immediata conclusione che sia sufficiente questa condivisione e questa sensazione di domestica prossimità a produrre una medesima modalità di lettura e decodifica: il paradigma culturale sulla cui base il prodotto è fruito gioca in tal s en s o u n r u o lo d eter min a te e, d i co n s eg u en za, i mo tiv i ch e a d e s e m p i o d e c r e t a n o i l s u c c e s s o d i u n o s t e s s o a n i m e o u n m a n g a i n giappone e all’estero variano di paese in paese. Anche il termine otak u , da tempo presente nel vocabolario corrente di numerose lingue e i n e s t r i c a b i l m e n t e a s s o c i a t o a q u e s t o m o n d o , p e r d e f u o r i d a i c o n f i n i giapponesi quell’accezione di passione patologica che ne copre in patria un ampio spettro semantico.

6INTRoDUZIoNE

Comprendere la cultura giapponese contemporanea significa allora comprendere fenomeni che appartengono a più mondi e a più tempi, un atto di riflessione tanto complesso quanto utile a valutarne in una prospettiva interculturale le reali proporzioni.

La J-culture ha dato un volto piacevole, accessibile, non elitario, cool, alle istanze del postmoderno – termine tanto fortunato quanto ineffabile – con la sua tendenza al mescolamento, al riciclo, allo straniamento, all’inversione di segno e, soprattutto, alla sperimentazione e al parad o s s o . A utori della p o p - b u n g a k u (letteratur a po p ) come H ar u k i Murakami e Takahashi gen’ichirō hanno obbligato la critica nipponica, tra gli anni Settanta e ottanta del secolo scorso, a fare i conti con l’impossibilità di ricondurre le loro opere ai tradizionali filoni della junbungaku (‘letteratura pura’) o della taishūbungaku (‘letteratura di massa’).

Un discrimine, che richiama quello tra cultura alta e cultura bassa oggi difficilmente sostenibile, è venuto così a cadere o almeno a incrinarsi.

Nel 2008 la seconda edizione di Wabi Sabi Cyber è stata ufficialmente aperta da un videomessaggio di Doraemon, il gatto robot protagonista dell’omonimo fumetto e serie animata, da poco nominato dal governo giapponese – con tanto di cerimonia ufficiale – ambasciatore di anim e . Nei fatti, ambasciatore della cultura giapponese. Una sapiente e attenta strategia di politica culturale, unitamente a efficaci azioni di marketing a sostegno dell’industria legata alla J - c u l t u re , esplicitano l’importanza rivestita da questo universo nella ridefinizione dell’immagine che il giappone ha di sé e delle modalità privilegiate attraverso le quali mediare tale immagine verso l’altro.

Il rutilante gioco di specchi su cui si struttura la dialettica inclusiva ed esclusiva del mantice culturale nipponico – la discussione articolata sui temi dell’orientalismo e dall’auto-orientalismo cari alle teorie sui giapponesi (nihonjinron) ne è un volto ulteriore – è giunto a farsi sistema divenendo la norma che smonta, o meglio risolve estremizzandolo, il paradosso precedentemente individuato.

La struttura data al volume, infine, non ripete quella dei convegni del 2007 e 2008 ma, considerando le due edizioni quali tappe di un unico percorso, ricompone i saggi dei dodici relatori/autori sulla base di una

nuova e unitaria coerenza funzionale al testo: ogni autore, lo si è già accennato in apertura, non si è limitato a trascrivere il proprio intervento ma lo ha rivisto e a volte ampliato per per offrire al lettore uno sguardo il più possibile aggiornato sui temi proposti.

Per praticità espositiva sono state individuate due sezioni che, in realtà, hanno ampie aree di sovrapposizione: la prima raccoglie contributi che pongono l’enfasi, sebbene non in modo esclusivo, sui rapporti tra i linguaggi della tradizione e la contemporaneità; la seconda si concentra in modo più sistematico su alcune forme espressive e alcuni emblemi del giappone d’oggi. Elemento trasversale alle due sezioni è la contestualizzazione, estetica e socio-antropologica, dei fenomeni indagati.

A conclusione di questa breve Introduzione è doveroso ricordare il sostegno e la collaborazione dell’Ambasciata del giappone e dell’Università degli Studi di Napoli «L’orientale» nella realizzazione delle due edizioni di Wabi Sabi Cyber qui raccolte. Rivolgo inoltre un ringraziamento personale a giorgio Amitrano, per la fiducia accordatami e gli infiniti confronti a cui si è pazientemente sottoposto per mettere a punto ogni dettaglio di questa esperienza comune – a lui, inoltre, il merito per l’intuizione del titolo, Wabi Sabi Cyber, il cui ritmo alliterativo possiede tutte le sfumature di senso di un ideogramma – e a tutti i colleghi che hanno prima partecipato alle giornate napoletane e poi proseguito il proprio impegno per rendere possibile la composizione di questo volume.

Nota editoriale

In questo testo si rispetta, per i nomi di persone giapponesi, l’ordine originario cognome-nome. Nei termini giapponesi, le vocali allungate sono segnalate con l’accento diacritico. Tutti i toponimi giapponesi sono resi senza accenti diacritici.

Parte I

LA TRADIzIONE E LE SUE METAMORFOSI

I. Wabi e sabi nella tradizione estetica giapponese di Sagiyama Ikuko

Anticamente, wabi e sabi erano termini dall’accezione piuttosto negativa ma, a partire dai periodi Kamakura-Muromachi, passando per il periodo Edo, essi acquisiscono valenze positive, diventando concetti estetici ricchi di sfumature.

I.1 Wabi

La parola wabi trae l’origine dal verbo wabu, che può essere tradotto come ‘soffrire’, ‘sentirsi soli e abbandonati a sé stessi’, ‘trovarsi in difficoltà’, ‘cadere in miseria’. Sostanzialmente raffigura uno stato di privazione, materiale o mentale, e il senso di amarezza e scoramento che ne deriva. La seguente poesia, attribuita ad Ariwara no Yukihira (818893), è tratta dal Kokinshū:

Inviato a una persona alla Corte, quando l’autore viveva ritirato nel luogo chiamato Suma nella provincia di Tsu, in seguito a un incidente durante il regno dell’imperatore di Tamura.

Wakuraba ni Se ci fosse, per caso, tou hito araba qualcuno che chiede di me, Suma no ura ni rispondi che, alla baia di Suma, moshio taretsutsu bagnato di lacrime come l’alga salmastra, wabu to kotaeyo vivo sommerso nella desolazione.1

1 La sottolineatura è mia ed evidenzia il termine in questione e la relativa traduzione. Le citazioni dal Kokinshū sono tratte da Sagiyama Ikuko (a cura di), Kokin waka shū Raccolta di poesie giappone-

12 WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

Qui il verbo wabu riguarda una situazione di miseria anche materiale esperita da chi vive in esilio, che paragona la propria condizione decaduta a quella dell’umile gente di mare dedita al lavoro di estrazione del sale dalle alghe marine inzuppate d’acqua. La poesia era così celebre che Murasaki Shikibu vi si ispirò espressamente quando nel Genji monogatari fa esiliare il suo protagonista a Suma: «Il luogo dove genji decise di stabilirsi era vicino alla dimora in cui il Consigliere di mezzo Yukihira aveva vissuto sommerso nella desolazione, bagnato di lacrime come l’alga salmastra».2

La stessa poesia sta anche alla base del nō scritto da Zeami (1363?1443?), Matsukaze (‘Vento tra i pini’), in cui troviamo come protagoniste due sorelle, Matsukaze e Murasame, amate da Yukihira in esilio a Suma e poi abbandonate al suo rientro nella capitale. Ma in questa opera il verbo wabu assume già un’accezione positiva. Infatti, il monaco viandante che chiede asilo alle due sorelle, in risposta alle parole di scusa di Matsukaze per l’aspetto miserevole della casa, dice: «A questa baia di Suma, la persona dotata di sensibilità dovrebbe vivere immergendosi proprio nella desolazione anche volutamente» (Kono Suma no ura ni kokoro aran hito wa wazato mo wabite koso sumubekere).3 Le condizioni di povertà e abbandono lamentate da Yukihira, in seguito sublimate artisticamente nel Genji monogatari, costituiscono qui una dimensione affascinante, da ricercare persino come scelta. In questo contesto sono più che altro le reminiscenze letterarie a conferire tale valore a wabu, ma l’amore per una vita modesta e solitaria, e proprio per questo quieta, prende terreno nell’animo delle persone nel tormentato periodo medioevale. La letteratura di romitaggio abbonda di testimonianze in merito e uno dei suoi maggiori esponenti, il monaco Kenkō (1283 ca –1350 o 1352?), dice nel suo Tsurezuregusa: «Mi chiedo come è il cuore della persona che soffre non sapendo come trascorrere i momenti di ozio (Tsurezure waburu hito no kokoro wa ikanaran). La

si antiche e moderne, Milano, Ariele, 2000. Qui si tratta della poesia n. 962, libro xVIII (p. 572). Le circostanze della composizione, descritte nella prefazione, non sono note: non è chiara la natura dell’«incidente» che costrinse l’autore a ritirarsi nella provincia.

2 La traduzione è basata su: Abe Akio – Akiyama Ken – Imai gen’e – Suzuki Hideo (a cura di), Genji monogatari II («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū» vol xxI), Tokyo, Shōgakukan, 1995, p 187

3 Cit. in Koyama Hiroshi – Satō Ken’ichirō (a cura di), Yōkyokushū I («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol LVIII), Tokyo, Shōgakukan, 1997, p 398

cosa migliore è proprio restare soli, senza farsi distrarre dalle faccende estranee».4 Kenkō prosegue elencando le insidie celate nella volontà di adeguarsi alle esigenze della società: i rapporti umani fanno smarrire la propria personalità, che si lascia sballottare dall’imprevedibile alternarsi degli umori e dall’insorgere di calcoli interminabili. È come «inebriarsi divorati dalle illusioni, sognare nell’ebbrezza»; solo distaccandosi dai vincoli sociali e dalle occupazioni mondane si riesce a ottenere la pace che procura serenità.5 Anche se nella frase citata il verbo wabu di per sé è usato nella sua accezione negativa, Kenkō sostiene che la vita solitaria lontana dagli obblighi e dagli affari, seppure essa rappresenti la fonte di sofferenza per la gente comune, sia appunto la più desiderabile, in quanto riscatta l’anima dalle ingannevoli frenesie.

Lo stato di isolamento e desolazione veniva così rivalutato come il requisito necessario per raggiungere la quiete spirituale da parte di coloro che hanno preso la consapevolezza dell’illusorietà di ogni attaccamento ai valori terreni. È da notare, comunque, che già nel Kokinshū si riscontra la preferenza della solitudine e della povertà al penoso alternarsi delle vicende del mondo:

Yamazato wa Il romito borgo di montagna, mono no wabishiki si sa, incute mestizia koto koso are a chi vi dimora; yo no uki yori wa ma invero, qui si vive meglio sumiyokarikeri che nel mondo gremito di dolori.6

Qui si tratta, tuttavia, del desiderio di fuga dai dispiaceri della vita piuttosto che di una riflessione sul destino umano in chiave filosofico-religiosa, e lo stato di wabishi è considerato semplicemente un male minore. Interessante, invece, il commento del maestro di renga Sōgi (1421-1502) a questa poesia: «mono no wabishiki (incute mestizia) non si riferisce a un 13 WABI

4 La traduzione di Tsurezuregusa è basata su Nagazumi Yasuaki (a cura di), Tsurezuregusa, in Hōjōki – Tsurezuregusa – Shōhōgenzō zuimonki – Tannishō («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol. xLIV), Tokyo, Shōgakukan, 1995, p 141

5 Ivi, pp 141-42

6 Anonimo, Kokinshū, cit., libro xVIII, n. 944, p. 563.

WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

unico fattore, bensì vuol dire che ogni cosa è manchevole, con un diffuso senso di malinconia».7 già Kenkō nel suo Tsurezuregusa affermò di apprezzare ciò che è imperfetto: «Di qualsiasi cosa si tratti, essere perfetto è disdicevole».8 Sōgi individua nell’accezione di wabishi tale estetica dell’imperfezione che sarà poi adottata nella cerimonia del tè ed eredita anche la positiva visione della vita improntata a wabu:

Wabinureba Sommerso nella desolazione, hana o mo uenu neppure pianto fiori shiba no io. all’umile eremo.

Kakine no kusa ni Tra l’erba della siepe sumire saku miyu si vede una viola fiorita.9

Il poeta vive nella mestizia della sua catapecchia che non vuole rallegrare neppure con piante fiorite; non per rassegnazione, ma proprio per andare fino in fondo alla spoliazione. E proprio questa nudità fa scoprire la pudica bellezza della viola cresciuta spontaneamente in mezzo alle erbacce. Qui wabu non è più «patire» ma «immergersi di propria volontà» nel quieto abbandono, che permette di apprezzare l’incanto suggestivo di ciò che è sobrio, quasi impercettibile, negato agli occhi abituati ai decori superficiali.

La stessa disposizione d’animo riecheggia nello spirito della cerimonia del tè. Anzi, era proprio quest’arte che sublimava il concetto di wabi all’ideale estetico e spirituale, adottandolo come nucleo, appunto, di wabicha (cerimonia del tè stile wabi). Il maestro che introdusse wabi nella disciplina della cerimonia del tè fu Jōō (1502-1555):

La persona dedita alle arti, innanzitutto deve vivere in un quieto abbandono (wabite) abbracciando lo spirito di chi si apparta nel romitaggio, acquisire il significato della legge buddhista e percepire lo spirito della poesia 10

7 In Kokinshū furugiki, cit., in Etō Yasusada, «Wabi», in Kuriyama Riichi (a cura di), Nihon bungaku ni okeru bi no kōzō, Tokyo, Yūzankaku, 1991, p 177

8 Tsurezuregusa, cit , cap LxxxII, p 146

9 In Wakurabashū, cit. in Etō Y., «Wabi», cit., in Kuriyama R., op cit , p. 174.

10 In Montei e no hatto, ivi, p 176

WABI 15

Jōō sostiene l’importanza di condurre una vita sobria e appartata, facendo propri gli insegnamenti del buddsimo zen e coltivando la cultura poetica. Questa lezione di elevazione spirituale si rispecchia nella sua definizione di wabi, accentuandone tuttavia i valori morali: «La parola wabi era usata in varie maniere nella poesia dei maestri del passato, ma recentemente vuole dire l’onestà, la modestia e l’assenza di superbia».11 Anche se il testo che contiene questa frase, Jōō wabi no fumi, non è immune dal sospetto d’essere spurio, si comprende la centralità del concetto di w a b i nella cerimonia del tè, che assume anche il valore dell’orientamento etico-spirituale. È noto che nel Nanbōroku, attribuito a Nanbō Sōkei e considerato un testo-canone in materia nonostante anch’esso sia di dubbia autenticità, sono riportate le parole di Jōō secondo il quale lo spirito del wabicha è condensato nella seguente poesia di Fujiwara no Teika (1162-1241):

Miwataseba A perdita d’occhio hana mo momiji mo né i fiori, né le foglie colorite nakarikeri si vedono:

ura no tomaya no presso la capanna del pescatore aki no yūgure cala il crepuscolo d’autunno.

[…] Dopo aver osservato in profondità i fiori e le foglie colorate, ecco, si rivela la sfera del nulla, ossia la capanna del pescatore Chi non abbia conosciuto i fiori e le foglie non può dimorare in tale dimensione.12

Lo spirito di wabi secondo Jōō non è una semplice sobrietà priva di fasto, bensì la consapevolezza del nulla profondo, raggiungibile soltanto attraverso una lunga e approfondita contemplazione dei fenomeni appariscenti. Penetrando nell’incanto dei fiori e delle foglie, si comprende la transitorietà e il vuoto che presiedono ogni manifestazione dell’essere. Tale presa di coscienza garantisce la libertà dello spirito franco da

11 Ivi, p 177

12 Nishiyama Matsunosuke (a cura di), «Nanbōroku», in Kinsei geidōron («Nihon shisō taikei» vol. LxI), Tokyo, Iwanami Shoten, 1972, p 18

WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

ogni vincolo o attaccamento, e favorisce la scoperta della bellezza autentica e duratura in ciò che è povero, semplice e schietto, depurato dalle scorie di falsi orpelli.

I l N a n b ō ro k u p r o s e g u e r i p o r t a n d o l e p a r o l e d i S e n n o R i k y ū ( 1 5 22-1 59 1), maes tro che perfezionò il w a b i c h a , ch e a s u a v o lta cita u na po es ia di F u jiw ara no Ietaka (11 58- 12 3 7) , po eta co n temp o r an eo di Teik a:

Hana o nomi Alla persona che pare aspetti matsuran hito ni solo i fiori, yamazato no vorrei mostrare la primavera yukima no kusa no dell’erba germogliata tra la neve haru o misebaya nel romito borgo di montagna.

[…] La gente di questo mondo si agita giorno e notte ansiosa di sapere quando sbocceranno i fiori di tale montagna o talaltro bosco, e non sa che sia i fiori sia le foglie colorite risiedono nel proprio cuore. Si delizia soltanto dei colori visibili agli occhi.13

Rikyū mette in parallelo la precedente poesia di Teika con questa di Ietaka in cui si delinea un paesaggio ugualmente desolato con i fiori e le foglie ormai sepolti sotto la coltre di neve; ma in questa analoga «sfera del nulla» stavolta si scorgono i segni di vita con il verde dell’erba appena spuntata al tepore primaverile. Rikyū vede in ciò «il principio della verità profonda che si compie spontaneamente».14

L a p o e s i a d i I e t a k a r i c h i a m a i s u c c i t a t i v e r s i d i S ō g i , c o n i q u a l i h a i n c o m u n e l ’ a m o r e p e r l a b e l l e z z a p o c o v i s t o s a , t r a s c u r a t a d a l l a g e n t e a v v e z z a a g l i s f a r z i c o n v e n z i o n a l i . I l r i c o r s o a q u e s t o c o m p on imento d a parte di Rik yū è s icuramen te mo tiv ato anch e da tale co nn otazio ne, ma nella s u a interp retazio ne pr evale la ten d en za s p ecu lat i v a i n c h i a v e r e l i g i o s a , p i ù a c c e n t u a t a a n c h e r i s p e t t o a J ō ō . I n f a t t i c o n R i k y ū l a c e r i m o n i a d e l t è a s s u n s e u n a m a r c a t a i m p r o n t a d i d i -

13 Ibidem. 14 Ibid

17

s cip lina s p irituale e ciò s i n ota anche nella s u a id ea d i w a b i : « D u nq ue, la s os tanza d i w a b i co ns is te nella pur ezza immaco lata dell’ u niv ers o di Bud da» . 15

Fu il poeta Bashō (1644-1694) che recuperò nell’ambito artistico il wabi, sintetizzando le istanze letterarie e il tratto spirituale basato sul buddismo zen. Nel 1680 Bashō abbandonò l’attività lucrosa del maestro a pagamento e si ritirò nell’eremo al quartiere di Fukugawa. Era una svolta cruciale della sua carriera, con cui voleva rinnovare la propria arte, vivendo volutamente in povertà e garantendosi con ciò la libertà dello spirito. Il seguente è un componimento del 1681:

Provo desolazione guardando la luna, per la mia sorte, per la mia inettitudine, e, volendo rispondere che vivo sommerso nella desolazione, non trovo nessuno che chieda di me. Sprofondandomi ancora di più nella desolazione:

Wabite sume Vivi desolato, e sia limpido Tsukiwabisai ga il canto del «Vecchio desolato alla luna» narachauta che si ciba della modesta ciotola di riso 16

È una poesia che ammette varietà di interpretazione, ma ciò che risalta subito agli occhi è la ripetizione del verbo wabu, ben otto volte nell’originale giapponese, in un breve componimento preceduto tra l’altro da una premessa nella quale si nota il chiaro riferimento alla succitata poesia di Ariwara no Yukihira.

Tale insistenza sottolinea la volontà del poeta di abbracciare fino all’estremo lo stato di wabi. I sospiri per l’avversità della sorte, la propria incapacità e la solitudine, espressi nella premessa, sono il riconoscimento del proprio modo di essere, inducendo alla volontà di andarvi a fondo, in una totale immersione nel wabi all’origine della rivalsa riassunta nella poesia. La povertà materiale e spirituale funge da presupposto alla purezza

15 Ivi, p 125

16 La traduzione delle poesia di Bashō è basata su Imoto Nōichi – Hori Nobuo (a cura di), Matsuo Bashō shū I («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol Lxx), Tokyo, Shōgakukan, 1995, p 79

WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

spirituale di chi accetta con dignità la privazione elevandola persino all’assunto dell’orgoglioso appartarsi in un orizzonte artistico.

Nel caso di Bashō, tuttavia, c’è un tocco umoristico che deriva dall’oggettivazione di tale stato, frutto dell’osservazione distaccata di sé stesso. Il seguente componimento del 1684 è la stanza d’apertura di un renku (composizione collettiva a catena) concepito a Nagoya e raccolto nel Fuyu no hi (‘giorno d’inverno’):

Il copricapo è lacerato dalla pioggia durante il lungo viaggio; il mantello di carta è logorato dal vento di ogni tappa di strada. Uomo misero che ha raggiunto il limite della miseria (wabitsukushitaru wabibito), quasi provo pietà per me stesso Ricordandomi a un tratto che una volta arrivò qui un genio della poesia comica:

Kyōku Versi folli. Kogarashi no La mia persona mi wa Chikusai ni sferzata dalla tramontana nitaru kana somiglia invero a Chikusai.17

Chikusai è il celebre protagonista dell’eponimo romanzo, un medicastro ciarlatano che compie un viaggio dalla zona di Kyoto a Edo, elargendo numerosi episodi ameni e versi comici. Stavolta è il viaggio a comportare i disagi estremi, ma di nuovo troviamo la volontà di «raggiungere il limite» delle misere condizioni. Tuttavia, invece di sbandierare con fierezza e autocompiacimento la propria scelta paradossalmente aristocratica, il poeta chiama in causa un personaggio eccentrico autore di tante buffonerie, con un’ottica distaccata ma nello stesso tempo quasi affettuosa verso sé stesso. Bashō riprende il significato di privazione e povertà che il verbo wabu aveva originariamente e lo assume come l’insegna della propria esistenza da poeta. Con la lucida consapevolezza dei limiti delle precarie risorse umane, egli voleva liberare la propria arte dai valori superficiali e convenzionali. Considerava wabi un ideale artistico che, nello stesso tempo, connotava l’atteggiamento stesso di inseguirlo lungo la via dell’arte poetica.

17 Ivi, p 116

I.2 Sabi

Anche il termine sabi deriva dal verbo sabu, che originariamente abbracciava una gamma di significati inerenti il cadere in rovina, degenerarsi, invecchiare, arrugginirsi. Indica il calo della vitalità, la perdita di vigore con il conseguente stato di declino o devastazione e pertanto implica il passare del tempo. Come concetto estetico, è da tenere in considerazione anche la forma aggettivale, sabishi, traducibile come triste, solitario, deserto, insoddisfacente e così via. Nel Kokinshū riscontriamo la seguente poesia attribuita a Minamoto no Muneyuki:

Yamazato wa Nel romito borgo di montagna, fuyu zo sabishisa in inverno, profonda si fa masarikeru la solitudine: hitome mo kusa mo nessuno più verrà karenu to omoeba e il prato sarà spoglio.18

Questo componimento, presentando la natura inaridita presso una dimora in montagna, contribuì a fissare le convenzioni sul motivo di sabishi. Il termine sabi come concetto estetico, invece, comincia a delinearsi dalla fine del periodo Heian. Fujiwara no Shunzei (1114-1204) usa l’espressione sugata sabi (un timbro di penetrante malinconia) nei giudizi su alcune poesie di Saigyō (1118-90) all’interno del Mimosusogawa utaawase (‘Certame poetico presso il fiume Mimosuso’):

Nagatsuki no Il chiaro di luna tsuki no hikari no del nono mese kage fukete rivela la notte fonda susono no hara ni e nel prato ai piedi di montagna ojika nakunari si sente un cervo bramire […] È una poesia dal cuore profondo, che vibra di penetrante malinconia (sugata sabitari). […]

18 Kokinshū, cit , libro VI, n 315, p 228

20 WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

Kirigirisu Il grillo, yosamu ni aki no col gelo notturno naru mama ni dell’autunno che s’inoltra, yowaru ka koe no forse langue? La sua voce tōzakariyuku si fa fioca e lontana

Matsu ni hau Le foglie dell’edera masa no ha kazura arrampicatasi al pino chirinikeri sono ormai cadute: toyama no aki wa l’autunno alle falde di montagna kaze susaburan ora sprona, sembra, la furia del vento.

In entrambe le poesie il timbro è di penetrante malinconia (sugata sabi) e le parole suonano suggestive.19

Tu t t ’ e t r e i c o m p o n i m e n t i t r a t t a n o d e l l a n a t u r a a u t u n n a l e , c o l l am e n t o d e l c e r v o s o l i t a r i o n e l l a n o t t e o r m a i f o n d a , i l f i e v o l e c a n t o d ell’in s etto indebolito d al fredd o e le fo g lie ch e las cian o i r ami s f erzate d al ven to gelido, emb lemi della s tag io n e d i d eclin o . D alle par ol e d i S h u n z e i s i e v i n c e i l s u o a p p r e z z a m e n t o p e r i v e r s i i n c u i t a l i immagin i dimes s e e malincon ich e crean o un ’atmos f er a to ccan te. La

v a l e n z a d i s a b i , c h e n e l l a s u a a c c e z i o n e o r i g i n a r i a d e n o t a v a u n a s p i a c e v o l e s e n s a z i o n e d i d e p e r i m e n t o , v i e n e c o s ì r i v a l u t a t a c o m e u na vir tù es tetica.

Lo stesso Saigyō dimostra nelle sue poesie la dimestichezza con la dimensione sabishi e il suo luogo eletto è, di nuovo, il solitario abituro di montagna:20

Sabishisa ni Fosse un’altra persona taetaru hito no che sopporta

19 Inoue Muneo (a cura di), «Mimosusogawa utaawase», in Chūsei wakashū («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol IL), Tokyo, Shōgakukan, 2000, pp 38-39

20 Secondo Fukumoto Ichirō, tra 2900 componimenti di Saigyō, in ventitré compare l’aggettivo sabishi, inclusa la forma sostantiva sabishisa. Fukumoto Ichirō, «Sabi», in Kuriyama R. (a cura di), Nihon bungaku ni okeru bi no kōzō, cit , p 201

SABI

mata mo arena la solitudine

iori naraben

Affiancheremmo i nostri eremi fuyu no yamazato nel borgo di montagna d’inverno.21

Tou hito mo Nel romito borgo di montagna omoi taetaru ove ormai è svanita yamazato no la speranza di un visitatore, sabishisa nakuba se non ce ne fosse la mestizia, sumiukaramashi sarebbe penoso dimorare.22

C o n f r o n t a n d o q u e s t i v e r s i d i S a i g y ō c o n i l s u c c i t a t o c o m p o n i -

m e n t o d i M i n a m o t o n o M u n e y u k i n e l K o k i n s h ū , c h e c o m u n q u e v i

r i e c h e g g i a , s i n o t a u n a s v o l t a i n a t t o n e l l ’ a t t e g g i a m e n t o n e i c o n -

f r o n t i d i s a b i s h i s a . L a s i t u a z i o n e d i i s o l a m e n t o i n m e z z o a l d e s o -

l a n t e s c e n a r i o d e l l a n a t u r a i n v e r n a l e n o n è p i ù u n m o t i v o d i a b b a t t i -

m e n t o , b e n s ì l ’ o g g e t t o d i q u i e t e c o n t e m p l a z i o n e , q u a s i u n p r i v i l e -

g i o d i c h i s a a s s a p o r a r n e a p i e n o i l g u s t o . A n a l o g a m e n t e a l c a s o d i

w a b i , l a l e t t e r a t u r a d i r o m i t a g g i o d e l t r a v a g l i a t o p e r i o d o m e d i e v a l e ,

t r a m i t e l ’ a m o r e p e r u n a v i t a s p o g l i a m a t r a n q u i l l a , f a v o r i s c e l a r i -

c o n s i d e r a z i o n e d e i c o n n o t a t i d e l t e r m i n e s a b i s h i .

S a i g y ō è c h i a m a t o i n c a u s a a n c h e d a l p o e t a d i r e n g a S h i n k e i

( 1 4 0 6 - 75), il quale propose l’ideale di hiesabi:

U n a v o l t a , u n a p e r s o n a c h i e s e a u n e m i n e n t e p o e t a c o m e s i d o v r e b b e comporre la poesia. Allora quest’ultimo gli rispose: «l’eulalia nel campo spoglio, la pallida luna all’alba» Vuole dire che bisogna considerare

c i ò c h e n o n è e s p r e s s o a p a r o l e e i n t e n d e r e l a v e n a f r i g i d a e d i m e s s a

( h i e s a b i t a r u k a t a ).23

21 La traduzione delle poesie di Saigyō è basata su Sasaki Nobutsuna (a cura di), Sankashū, Tokyo, Iwanami Shoten, 1928 (19844), p. 103.

22 Ivi, p 170

23 Shinkei, «Sasamegoto», in Ijichii Tetsuo – omote Akira – Kuriyama Riichi (a cura di), Rengaro n s h ū – N ō g a k u ro n s h ū – H a i ro n s h ū («Nihon kotenbungaku zenshū», vol LI), Tokyo, Shōgakukan, 1973, p. 124.

22 WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

I versi citati sono tratti da una poesia attribuita a Saigyō: «A guardare, / invero anche l’anima / si fonde in esse: / l’eulalia nel campo spoglio, / la pallida luna all’alba».24 Riferendosi a queste immagini di suggestività melanconica, Shinkei sostiene l’importanza di curare la risonanza delle parole che conferisce la profondità ai versi e di comprendere la bellezza degli oggetti apparentemente privi di calore e vivacità, ma per questo limpidi e cristallini, come il ghiaccio di cui tesse l’elogio nello Hitorigoto (‘Soliloquio’):

Niente è più leggiadro del ghiaccio. L’alba sulla risaia costellata di sterpi, le stalattiti che pendono dalla grondaia rivestita dalle cortecce di cipresso e chiusa sotto la sottile lastra di ghiaccio, la rugiada gelata e brina su piante e alberi nel campo spoglio: non sono tanto deliziose quanto incantevoli? 25

L’ideale estetico di Shinkei non è, tuttavia, una mera astinenza dalle colorazioni vistose. Come il ghiaccio racchiude in sé i segni di vitalità delle passate stagioni, lo hiesabi implica le reminiscenze di splendore di una volta, che costituiscono le risonanze emanate appunto da «ciò che non è espresso a parole». Il fattore del tempo che scorre insito nel concetto di sabi esercita il ruolo cardinale. Si veda inoltre il parallelismo con le succitate parole di Jōō riguardo a wabi: «Dopo aver osservato in profondità i fiori e le foglie colorate, ecco, si rivela la sfera del nulla». Il senso di instabilità (mujō) che permeava lo spirito degli uomini del periodo di transizione stava alla base dello sviluppo dell’estetica di wabi e sabi.

Anche nel caso di sabi, è d’obbligo menzionare la poetica di Bashō. Sulla scia della grande ammirazione che nutriva verso Saigyō, egli ne condivideva la predilezione per la solitudine in romitaggio. Nel Saga nikki (‘Diario di Saga’), note del suo soggiorno nell’omonima zona in periferia di Kyoto, fa riferimento alla sua succitata poesia di Saigyō, Tou hito mo:

24 Sankashū, cit, p. 196.

25 Shimazu Tadao (a cura di), «Hitorigoto», in Kodai chūsei geijutsuron («Nihon shisōtaikei», vol xxIII), Tokyo, Iwanami Shoten, 1973, p 469

Chi è in lutto fa della tristezza il proprio padrone, chi beve il sake fa del piacere il suo padrone. Quando il reverendo Saigyō compose i versi: «se non ce ne fosse la mestizia, sarebbe penoso dimorare», intendeva, penso, che aveva come padrone la mestizia della solitudine (sabishisa o aruji narubeshi) Un’altra sua poesia dice: «Nel romito borgo di montagna, / ahimé, chi mai cerchi, / uccello implorante? / Invero in solitudine / desidero qui dimorare». Niente è più gustoso della vita solitaria. […] Anch’io composi i seguenti versi, quando soggiornavo da solo presso un tempio: «A me, sofferente di languore, / infondi la pena di solitudine, / o uccello desolante» (Uki ware o sabishigaraseyo kankodori).26

Bashō era un grande innovatore del linguaggio poetico, ma ciò era possibile sulla base del profondo rispetto per la tradizione. In questo brano, la dimensione di sabishi costituisce un canale di comunione con il venerato maestro del passato, attraverso il quale raggiungere la linfa cui attingere per dare voce alle proprie istanze.

L’idea di sabi in Bashō, tuttavia, non si limita al livello tematico, ma coinvolge anche l’alone di cui si circondano i versi, non necessariamente su soggetti di per sé sabishi. La sua considerazione in merito è prevalentemente tramandata da un suo discepolo Kyorai (1651-1704):

Sabi è la tonalità della poesia. Non sta per i versi sulla quiete dimessa. Per esempio, un uomo anziano, sia che combattesse in guerra indossando l’armatura, oppure assistesse in abito sfarzoso al banchetto del suo signore, manterrebbe sempre l’aura di vecchiaia. S a b i può accompagnare sia la poesia sgargiante, sia quella sobria

Ne faccio un esempio: guardiani dei fiori: / accostano i capi canuti / uno di fronte all’altro (Kyorai).

Il maestro Bashō disse: «Vi emerge bene la tonalità di sabi» 27

26 Imoto Nōichi – Hisatomi Tetsuo (a cura di), «Saga nikki», in Imoto Nōichi – Hisatomi Tetsuo –Muramatsu Tomotsugu – Horikiri Minoru (a cura di), Matsuo Bashō shū II («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol. LxxI), Tokyo, Shōgakukan, 1997, pp. 151-52.

27 Horikiri Monoru (a cura di), «Kyoraishō», in Rengaronshū – Nōgakuronshū – Haironshū («Shinhen Nihon kotenbungaku zenshū», vol. LxxxVIII), Tokyo, Shōgakukan, 2001, pp. 541-42.

WABI E SABI NELLA TRADIZIoNE ESTETICA gIAPPoNESE

Kyorai dice inoltre: «Sabi non sta per la quiete dimessa riguardo al motivo, né alle parole, né alla forma. Sabi e la poesia dal tenore dimesso (sabishiki ku) sono due cose diverse».28 Anche un altro tra i discepoli più famosi di Bashō, Jōsō (1662-1704), asserisce: «Provando la mestizia solitaria dal profondo delle viscere, ecco, anche la poesia si tinge di sabi» (Fukuchū kara sabishikereba ku mo sabitarikeri).29 Il sabi non riguarda il soggetto o l’espressione codificati che denotano un’atmosfera melanconica, ma ha radice nella sostanza interiore che affiora con sottile vibrazione. Come si evince dalle figure senili citate ad esempio da Kyorai, tuttavia, l’elemento di annosità gioca un ruolo non trascurabile. La fastosa vitalità giovanile, sia essa vera o simulata, rappresenta il velo fragile e passeggero sulla verità della vita umana soggetta all’erosione del tempo. Il poeta deve captare questa realtà dell’esistenza umana ed esprimerla non ricorrendo ai palesi strumenti convenzionali e artefatti, ma tramite la suggestione fine e penetrante.

Sia wabi sia sabi avevano connotati negativi come povertà, decadenza, tristezza, solitudine. Ma, quando i concetti a loro opposti – opulenza, vivacità, fasto e così via – si rivelavano nella loro natura precaria e illusoria, si cominciava a profilarsi il gusto per la quiete della vita appartata, in cui immergersi volutamente per scoprire la bellezza di ciò che è sobrio, annoso e dimesso. Tale inclinazione ha la sua radice nella comprensione profonda delle inesorabili leggi dell’esistenza umana, quali la vanità delle apparenze, la transitorietà di ogni fenomeno e la solitudine. Wabi e sabi, pertanto, rappresentano i canoni estetici sulla linea di sviluppo del concetto di y ū g e n (‘profondità’), ma nello stesso tempo incarnano una particolare visione del mondo, tuttora riscontrabile nella mentalità giapponese.

28 Ivi, p 541N13

29 Cit. in Fukumoto I., «Sabi», cit., p. 196.

II. Il manga secondo Murasaki di Giorgio Amitrano

II.1 L’inesauribile vitalità del Genji monogatari

Se il valore di un’opera letteraria fosse stabilito, oltre che dai suoi elementi intrinseci, dal percorso che essa compie oltre i propri confini originari, quelli cioè che si fermano nel punto in cui si interrompe il lavoro dell’autore, la grandezza del Genji monogatari troverebbe ulteriori conferme anche nelle sue innumerevoli mutazioni postume. Poche volte, infatti, un’opera della letteratura giapponese ha prodotto una gemmazione tanto ricca e variegata. Traduzioni, riscritture, adattamenti teatrali e cinematografici, versioni a fumetti… Metamorfosi a volte così prodigiose da far pensare, più che a trasposizioni, a «reincarnazioni» in cui il nucleo iniziale del testo, il suo elemento identitario, sopravvive, ma solo dopo essere passato attraverso un mutamento profondo. L’origine di questo sconfinamento dal testo è iscritta nel destino del Genji sin dalla sua stesura, le cui vicende, com’è noto, sono per molti v e r s i a n c

a v a n o a t t r a v e r s o c o p i e manoscritte, eseguite anche da più persone in tempi diversi e senza eccessive preoccupazioni di accuratezza, subì certamente in questi passaggi numerose modifiche. Un brano dei diari di Murasaki Shikibu, collocabile verso la fine del 1008, riferisce l’esistenza, quando l’autrice era ancora in vita, di due copie diverse del manoscritto, una delle quali, secondo Murasaki, avrebbe potuto danneggiare la sua reputazione. Quindi, come osserva Bowring, citando il brano in un suo utile manualetto sul Genji, già in questa fase il libro, sebbene forse ancora incompiuto, era sfuggito al controllo dell’autrice e aveva acquistato una

vita indipendente.1 Poiché non solo non esiste una copia olografa, ma i primi manoscritti esistenti risalgono a un periodo molto posteriore a quello della effettiva composizione, verso la fine del xII secolo, quanto ci è giunto è con ogni probabilità l’adattamento di un nucleo primigenio, prematuramente ferito nella sua integrità. Tali questioni meritano naturalmente ben altri approfondimenti, ma se ho sfiorato qui il tema della formazione del testo del Genji monogatari è stato solo per sottolineare che quest’opera sembra quasi predestinata a essere trasposta in altre forme. Le successive «manipolazioni» di traduttori, adattatori, registi, disegnatori ecc. riflettono questa violazione originale, e allo stesso modo non sembrano in grado di scalfire l’indistruttibile prestigio del Genji monogatari. 2

II.2 Le trasposizioni manga del Genji monogatari

II.2.1 Asaki yume mishi di Yamato Waki

La storia postuma di quest’opera e delle sue metamorfosi è lunga, ma io vorrei concentrarmi su quella più recente, soffermandomi sulle vers i o n i i n f o r m a d i m a n g a . P e r u n a c u l t u r a c o m e q u e l l a d e l g i a p p o n e contemporaneo, dove il manga è da qualche decennio il linguaggio dotato di maggiore impatto e forza comunicativa, una versione a fumetti del Genji monogatari era come un appuntamento inevitabile. Inoltre le versioni illustrate su rotolo, che nella loro combinazione di immagine e scrittura possono essere considerate a pieno titolo precorritrici dei man-

1 Richard Bowring, Murasaki Shikibu: The Tale of Genji, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, p. 81.

2 A partire dal 1935 si sono succedute diverse traduzioni del Genji monogatari in italiano, tutte basate sulla versione inglese di Arthur Waley Le uniche attualmente disponibili sono quelle di Adriana Motti e Pietro Jahier. La prima comprende i capitoli da I a LI (con l’omissione del cap. xxxVIII, mai tradotto da Waley), la seconda quelli da LIV a LIV, quelli successivi alla morte di genji Murasaki Shikibu, La Storia di Genji, il principe splendente, Torino, Einaudi, 1957 (ultima ristampa 2006) e La signora della barca Il ponte dei sogni, Milano, Bompiani, 1944-1947 (ultima ristampa 2002) La prima edizione integrale del Genji monogatari dal giapponese è in corso di traduzione per Einaudi a cura di Maria Teresa orsi. Per tutte le traduzioni italiane di Murasaki Shikibu cfr. Adriana Boscaro, Narrativa giapponese Cent’anni di traduzioni, Venezia, Cafoscarina, 2000, pp 54-55

ga, hanno origini molto lontane: gli esemplari più antichi giunti sino a noi (Genji monogatari emaki), piccola parte di una collezione andata per il resto perduta, risalgono al xII secolo.3 Ciò considerato, sorprende che il primo manga ispirato al Genji (almeno di cui io sia a conoscenza) sia apparso relativamente tardi, nel 1979, quando ha inizio la pubblicazione – che proseguirà fino al 1993 – di Asaki yume mishi (‘Addio, effimeri sogni’).4

La straordinaria riuscita di questo «esperimento» incoraggiò altri autori e autrici, così nuove versioni manga si susseguirono, sebbene nessuna abbia superato le vendite della prima, che alla fine degli anni Novanta si attestano intorno all’incredibile cifra di 17 milioni di copie, che oggi andrebbe ulteriormente aggiornata. Asaki yume mishi si inserisce nel genere shōjo manga, il manga per ragazze, che alla soglia degli anni ottanta stava entrando nella fase di sua maggiore diffusione. L’autrice, Yamato Waki, già attiva da molti anni,5 era reduce dal successo del manga Haikara-san ga tōru (pubblicato anche in Italia col titolo Una ragazza alla moda). Protagonista della serie, ambientata in era Taishō, è Hanamura Benio, una giovane donna dallo spirito anticonvenzionale, dedita a passatempi maschili come la pratica del kendō o il bere il sake. È lei la haikara-san del titolo, termine che in wasei eigo indica una forma di dandismo di ispirazione occidentale. Dopo aver creato una eroina protofemminista,6 Yamato cambia completamente registro, dedicandosi

3 In edizione italiana le riproduzioni dei Genji monogatari emaki sono visibili in un volume di recente pubblicazione che include, oltre a un saggio del curatore, diciannove delle venti illustrazioni sopravvissute (una non è stata riprodotta a causa delle cattive condizioni di conservazione) insieme a due tavole del testo calligrafato gian Carlo Calza, Genji il principe splendente, Milano, Electa, 2008 Sul tema cfr anche Yukio Lippit, «Figure and Facture in the genji Scrolls: Text, Calligraphy, Paper, and Painting», in Shirane Haruo (a cura di), Envisioning The Tale of Genji: Media, Gender and Cultural Production, New York, Columbia University Press, 2008, pp 50-79

4 Il manga fu serializzato a puntate, a partire dal mese di dicembre del 1979, sulla riviste di shōjo manga Mimi e Mimi Excellent Le puntate vennero raccolte in volumi (13 in totale) con uscite a scadenza regolare a partire dal 1980 Sia la pubblicazione su rivista che quella in volume giunsero a compimento nel 1993.

5 Nata nel 1948, esordisce giovanissima con Dorobō tenshi (‘Angelo ladro’), imponendosi come una delle mangaka (‘autore/autrice di manga ’) di punta della casa editrice Kōdansha.

6 Nel corso della lunga narrazione, tuttavia, la sua personalità oscilla più volte tra l’aspirazione a comportarsi ed essere trattata come un uomo, e il rispetto dei codici di comportamento femminile prescritti dalla tradizione.

IL MANGA SECoNDo MURASAKI

alla trasposizione di un’opera come il Genji monogatari in cui l’immagine femminile suggerisce una dimensione di assoggettamento pratico e psicologico al sesso maschile. Il mondo del Genji monogatari ruota intorno alle scelte e ai desideri dell’uomo e ogni dama vive in una perpetua attesa che i suoi favori si rivolgano verso di lei. gli stati d’animo delle donne del tempo, dalla malinconia alla trepidazione al sentimento di rabbia imploso, tutti impregnati dello aware, cifra poetica ed emotiva dell’epoca, magistralmente descritti da Murasaki, sono espressi con una certa efficacia da Yamato, che può contare su uno strumento come quello delle immagini, precluso agli autori delle traduzioni in lingua moderna. La specificità del linguaggio del manga, pur limitando la possibilità di lavorare sulle parole, qui strettamente funzionali alle illustrazioni, permette di comunicare i sentimenti dei personaggi mostrandone gli atteggiamenti, le pose, gli sguardi attraverso il disegno, col solo aiuto di brevi battute di dialogo e didascalie, o addirittura senza alcun testo. Il manga è spesso considerato, soprattutto dagli osservatori occidentali che hanno poca familiarità con questa forma narrativa, inespressivo. I disegni vengono ritenuti stereotipati, le facce «tutte uguali» e i personaggi poco distinguibili l’uno dall’altro. Sfugge a questi lettori il fatto che il manga abbia sviluppato un particolare codice visivo all’interno del quale la semplificazione grafica non è appiattimento ma creazione di un linguaggio condiviso. L’innesto di variazioni, spesso sorprendenti, su uno schema stabilito produce effetti di grande impatto emotivo, non molto diversamente da come accade nel teatro k a b u k i , nell’opera o nell’enka, generi performativi che dividono con il manga questo rapporto fra un solido impianto retorico e le variazioni drammatiche che intervengono a più riprese a ravvivarlo. Tornando a Yamato Waki e alla sua versione del Genji monogatari, sin dalle prime pagine (corrispondenti al primo capitolo Kiritsubo) si nota che l’autrice ha trovato la giusta chiave per coniugare una forma di racconto ormai millenaria e di difficile accesso ai lettori non specialisti con il linguaggio a mezzo stampa più contemporaneo che esista, quello del manga. Soprattutto dal punto di vista visivo, colpisce l’equilibrio tra il giusto grado di accuratezza iconografica e il rispetto delle norme del fumetto giapponese. Ha giocato certamente in suo favore la curiosa so-

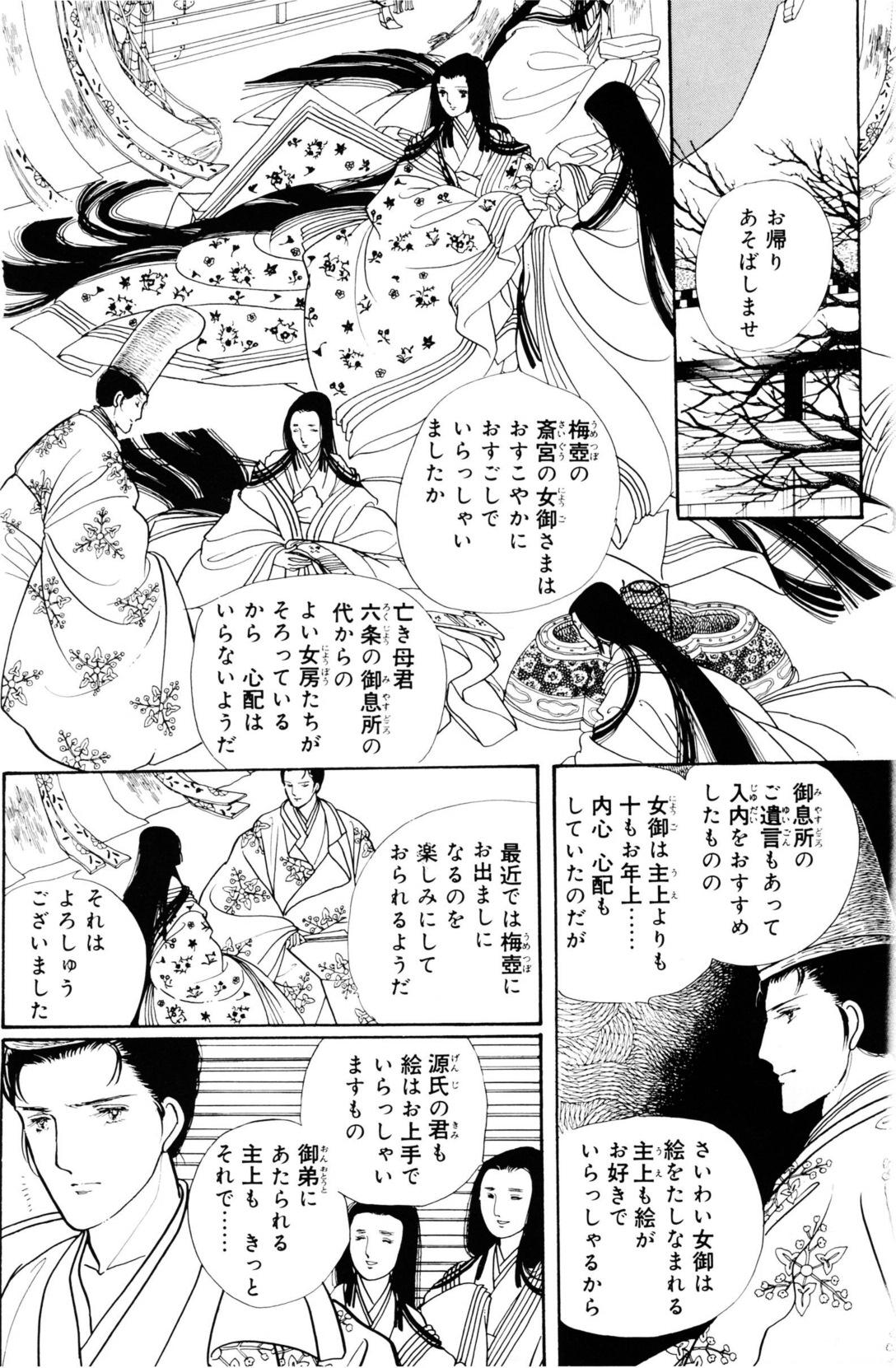

L’episodio di Kiritsubo secondo Yamato Waki in Asak i y u m e m i s h i Tratto da Yamato Waki, A s a k i y u m e mishi, © Yamato Waki 2008.

miglianza tra lo stile dei Genji m o n o g a t a r i e m a k i , con i volti raffigurati attraverso la tecnica h i k i m e k a g i h a n a (occhi come fessure e naso a gancetto come nel s egno « k u » d ello h i r a g an a ), e la r aff ig ur azio n e s tandard del viso nello shōjo manga. Certo, nel manga gli occhi sono spesso molto più grandi e l’ovale del viso più allungato, ma entrambe le raffigurazioni denotano un alto grado di stilizzazione che le rende in qualche modo s imili. D el r es to , il modo di disegnare le facce non è l’un ico elemen to d i aff in ità del manga di Yamato Waki con g li e m a k i , ai q uali l’au tr ice s i ispira anche per la collocazione delle f igu r e nello s p azio, per il senso di raffinata eleganza degli ambienti e per il modo di utilizzare le capigliature – fluenti quelle femminili, più composte quelle maschili – come l’equivalente visivo di un motivo musicale che si ripropone di continuo.

In Asaki yume mishi il grado di idealizzazione dei personaggi e del sentimento amoroso è più elevato rispetto all’originale. A questo scopo Yamato omette volutamente alcuni episodi o ne «corregge» altri, mitigandone l’elemento ambiguo e problematico. Un’altra differenza, messa in luce da Kitamura Yuika, è l’aggiunta, da parte di Yamato, dell’elemento, assente nell’originale ma essenziale per lo s h ō j o m a n g a , dell’autoaffermazione femminile indotta da un uomo.7 Nonostante questi

7 Kitamura Yuika, «Sexuality, gender, and The Tale of Genji in Modern Japanese Translations and Manga», in Shirane H , op cit , pp 336-37

IL MANGA SECoNDo MURASAKI

«Azumaya» (La casa a oriente), Genji monogatari emaki. Tratto da gian Carlo Calza, Genji il principe splendente, © 2008 by Mondadori Electa.

aspetti, Asaki yume mishi resta, fra i manga ispirati al Genji monogatari, il più fedele all’originale sia per l’aderenza alla trama sia per il tentativo di esprimerne l’atmosfera poetica. Eppure è l’unica di queste trasposizioni «a fumetti» a non riprenderne il titolo, che declassa a sottotitolo e riduce in corpo minore. Yamato sceglie invece Asaki yume mishi (‘Addio, effimeri sogni’), una suggestiva citazione dalla iroha uta, che ha il valore aggiunto di presentare il manga come una creazione autonoma rispetto al capolavoro di Murasaki.8

II.2.2 Il genji monogatari di Maki Miyako

Si intitola invece, esplicitamente, Genji monogatari, il manga di Maki Miyako, pubblicato a puntate sulla rivista Biggu komikku foa redī a partire dal 1986, quindi raccolto in una serie di volumi.9 La differenza di

8 Yamato Waki, in un’intervista, dichiara che la scelta del titolo sarebbe avvenuta in maniera casuale, su suggerimento del suo editor. A suo parere, l’editor immaginava che lei si sarebbe allontanata molto dall’originale, inserendo personaggi immaginari ecc , e così aveva pensato a un titolo diverso come precauzione «Asaki yume mishi no subete wo kataru Yamato Waki Special Interview», in Asaki yume mishi Perfect Book, «Bessatsu Takarajima», n. 880, pp. 83-84.

9 Maki Miyako, Genji monogatari, Tokyo, Shōgakukan, 1988-1990, 10 voll La versione attualmente disponibile, in bunkobon, consta di sei volumi pubblicati dallo stesso editore, 1997-1998. La storia si chiude sul capitolo Fuji no uraba, che vede genji e Murasaki ancora in vita

Il motivo delle capigliature nello Asaki yume mishi di Yamato Waki Tratto da Yamato Waki, Asaki yume mishi, © Yamato Waki 2008

IL MANGA SECoNDo MURASAKI

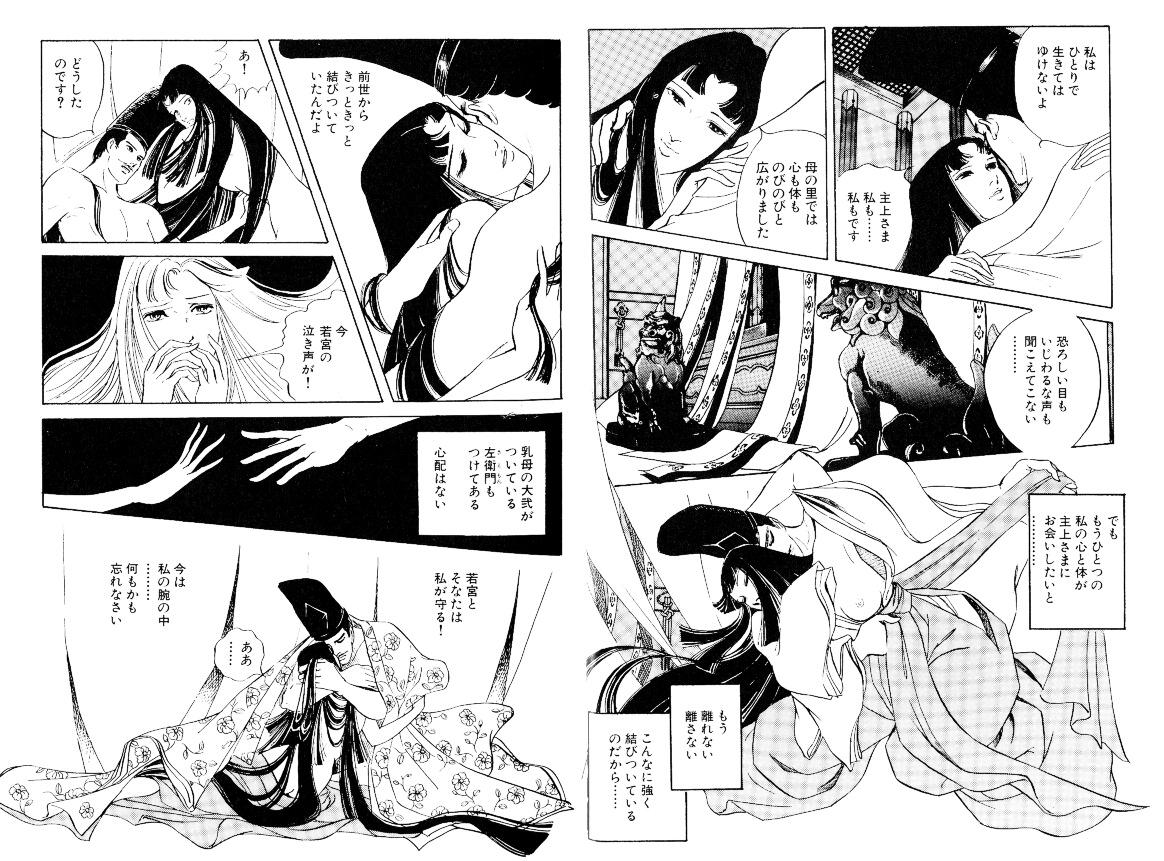

Variazioni sull’episodio di Kiritsubo nel Genji monogatari di Maki Miyako Tratto da Maki Miyako, Genji monogatari, © Miyako Maki 1997.

maggior spicco rispetto a A s a k i y u m e m i s h i è la maggiore libertà che Maki si prende nei riguardi dell’originale, fino a inventare interi episodi di sana pianta. Il primo capitolo si intitola Kiritsubo come nell’opera di Murasaki, e parte dalle premesse dell’originale: l’imperatore, la cui consorte principale è la dama Kokiden, si innamora di Kiritsubo e la giovane donna, bellissima ma di basso rango, gli dà un figlio, genji. Fin qui Murasaki. Ma la storia congegnata da Maki si apre su Kokiden che convoca una donna, alla quale dà l’incarico di recarsi da Kiritsubo per fare da balia al piccolo genji. Kokiden le consegna un flacone contenente un veleno con il quale dovrà bagnarsi i capezzoli prima di offrire il seno al bambino. Il veleno agirà a poco a poco, provocando in lui la cecità. Se la donna rifiuterà di eseguire l’ordine, Kokiden farà uccidere tutta la sua famiglia. La balia si reca a servizio da Kiritsubo, ma commossa dalla bellezza del bambino e dall’amore dei genitori e della nonna per lui, non ha il coraggio di portare a termine il piano, e pur terroriz-

LE TRASPoSIZIoNI MANGA DEL GENJI MoNoGATARI

La donna Heian reinterpretata nel Genji monogatari di Maki Miyako Tratto da Maki Miyako, Genji monogatari, © Miyako Maki 1997.

zata per la sorte che potrebbe toccare ai suoi familiari, butta il contenuto del flacone nel fiume, provocando una moria di pesci.

A ltra imp ortante d ifferen za ris p etto ad A s a k i y u m e m i s h i è il to n o esplicito delle scene di sesso. già nell’episodio appena citato assistiamo a un amplesso tra l’imperatore e Kiritsubo, con lei discinta che las cia in traveder e p ros peros i s eni piu tto s to in co ngr u i co n l’ immagine femminile di epoca Heian che la storia ci ha tramandato. Ma il prosieguo della storia ci riserva sorprese ben più forti, come la scena di sesso tra la dama Miyasudokoro (Rokujō no Ue) e un genji ancora giovanissimo, in cui le didascalie gareggiano in audacia con le immagini. Il confronto con la versione di Yamato Waki, per non parlare di quello con l’originale, mostra un approccio molto diverso e un tentativo di «attualizzare» il discorso sulle passioni. L’autrice, che aveva esordito come autrice di shōjo manga, si rivolge qui a un pubblico di donne più mature, le lettrici della rivista di redīsu manga (cioè ladies’ manga, ‘ manga

IL MANGA SECoNDo MURASAKI

per signore’) su cui appare a puntate la sua versione del Genji. Lo stile della narrazione e delle immagini proietta però su un testo antico una sensibilità moderna, spazzando via ogni sospetto di mono no aware. 10

II.2.3 Il genji monogatari di Egawa Tatsuya

Eppure c’è stato chi si è spinto ben più oltre. Egawa Tatsuya ha realizzato una propria versione del Genji monogatari nella quale, malgrado la cura e la precisione delle ricostruzioni storiche e le copiose citazioni dal testo originale, ciò che salta immediatamente all’occhio è una rappresentazione delle scene di sesso ancora più esplicita di quelle di Maki. È noto come in epoca Heian gran parte della vita amorosa si svolgesse in ambienti male illuminati e come molti elementi dell’abbigliamento e dell’arred amento cong iuras s ero a man ten er e le do n n e in u n a penombra che rendeva spesso le loro fattezze indistinguibili. Ciò poteva dar vita a equivoci e scambi di personaggi, situazioni ricorrenti nel Genji monogatari. Egawa dirige su questi luoghi segreti, immersi nel buio, la luce di riflettori abbaglianti che distruggono le trame di mistero fittamente intessute da Murasaki.

Nella sua interpretazione, molto personale, dell’episodio di Kiritsubo, una dama di corte, umiliata e insieme eccitata al pensiero dell’imperatore che si unisce alla giovane da lui amata, si masturba fino a raggiungere l’orgasmo. E più avanti troveremo la descrizione dettag l iat a d i u n r a p p o r to s es s u ale tr a g en j i d o d i ce n n e e s u a mo g l i e A o i n o U e , d i q u a t t r o a n n i p i ù g r a n d e . D u e d i d a s c a l i e c i r i c o r d a n o c h e genji ai tempi attuali sarebbe uno studente del primo anno delle med i e , m e n t r e A o i u n a s t u d e n t e s s a a l s e c o n d o a n n o d i l i c e o . E g a w a c i mostra un genji timido e impacciato alla sua prima esperienza, assalito da una Aoi intraprendente e dai modi spicci che lo invita a coricarsi e a lasciar fare tutto a lei, più simile a una prostituta che alla dam a d ’ a l t o r a n g o , r a ff i n a t a e d a i m o d i g e l i d a m e n t e i m p e c c a b i l i , d e l

10 La grande mangaka Hagio Moto non la pensa così Nel kaisetsu (‘commento’) che dedica a questa versione del Genji loda la raffinatezza e la fluidità delle immagini affermando che Maki Miyako è riuscita a cogliere perfettamente l’atmosfera dell’originale Hagio Moto, «Hana no genji monogatari», in Maki Miyako, Genji monogatari, vol VI, Tokyo, Shōgakukan, 2002, pp 286-87

35 LE TRASPoSIZIoNI MANGA DEL GENJI MoNoGATARI

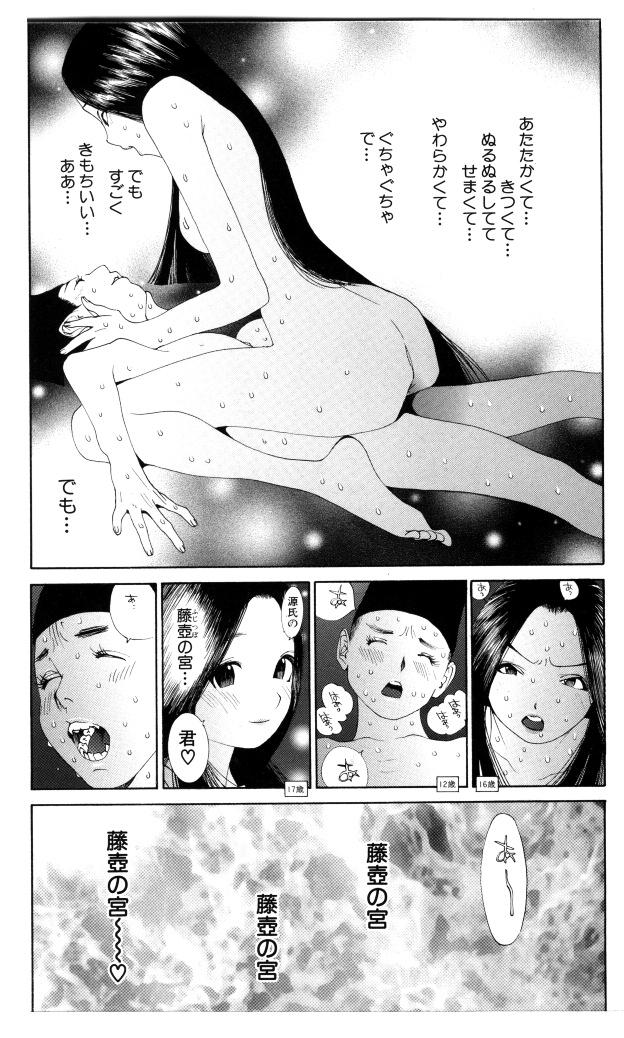

L’episodio di Kiritsubo visto da Egawa Tatsuya nel suo Genji monogatari Tratto da Egawa Tatsuya, Genji monogatari, © Tatsuya Egawa 2001

r o m a n z o . U n a d i d a s c a l i a , quasi a giustificare questa improponibile intraprendenza di

Aoi no Ue, spiega che in quel-

l ’ e p o c a i n c u i p o l i t i c a e r a s inonimo di sesso, l’educazione

s e s s u a l e d e l l e g i o v a n i d o n n e

e r a p i u t t o s t o a v a n z a t a , e c h e

e s s e r i c e v e v a n o m o l t i i n s egnamenti in questo senso dalle dame di corte.

I l d i ff i c i l e r a p p o r t o c h e s i

i n s t a u r a t r a A o i , g i o v a n e m a già donna, e genji, appena un

r a g a z z i n o , c o n i l s u o p r e c o c e

c r i s t a l l i z z a r s i i n u n ’ i n s u p e r a -

b i l e f r e d d e z z a , m a g n i f i c a -

m e n t e d e s c r i t t o d a M u r a s a k i , è trattato da Egawa con un at-

t e g g i a m e n t o d e r i s o r i o c h e

c a n c e l l a c o n u n c o l p o d i s p u -

gna tutto ciò che nell’origina-

l e l o r e n d e s i g n i f i c a t i v o e

c o i n v o l g e n t e a m i l l e a n n i d i distanza. La cura di cui si è detto nel disegnare abiti, ambienti e ogg e t t i d e l l ’ e p o c a ( e l e m e n t o c h e a c c o m u n a p e r l a v e r i t à t u t t i i m a n g a ispirati al G e n j i di cui abbia preso visione) e addirittura nel riportare in gran parte delle tavole porzioni del testo originale, appare sprecata per quella che è soprattutto una versione pornografica dell’opera.

L’operazione appare condotta senza ironia e soprattutto con disaffezione nei confronti di Murasaki e del suo mondo. Un dialogo tra Egawa e una saggista di letteratura classica ( k o t e n e s s e i s u t o ), Ōtsuka Hikari, posto a chiusura del primo volume del suo G e n j i a fumetti, mostra però come il disegnatore non sia guidato unicamente da propositi e v e r s i v i n e i c o n f r o n t i d