LIBRO DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN

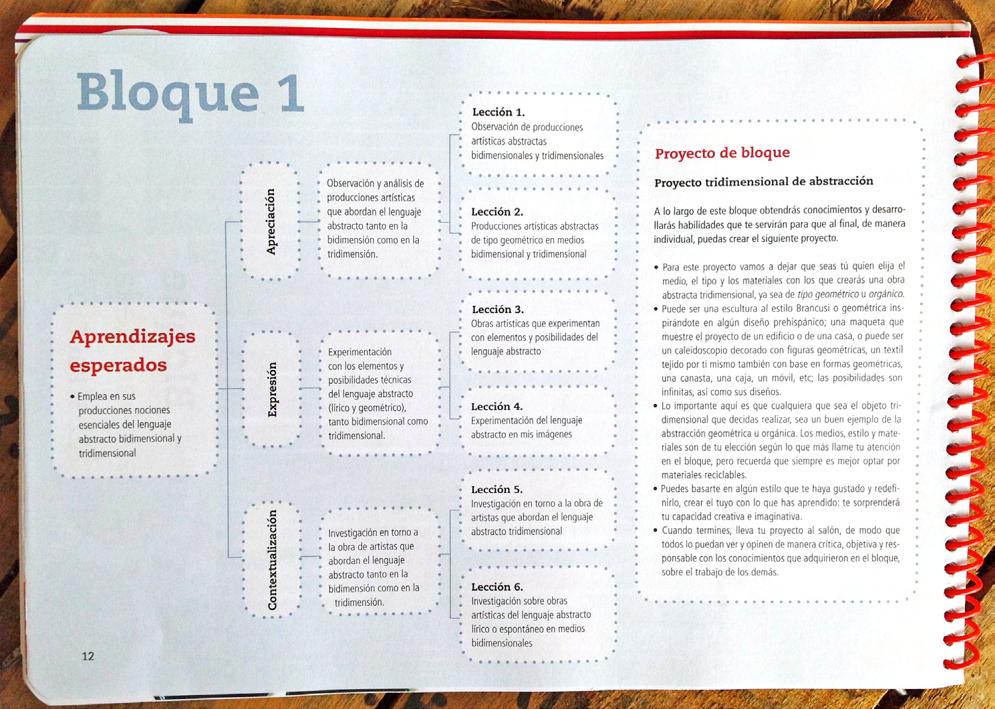

DEL

ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO EL

Tesis para obtener el Grado de Maestro en Diseño Editorial presenta

Ana Verónica Guerrero Galván Director

MDE. Alejandra Palmeros Montúfar

Tesis para obtener el Grado de Maestro en Diseño Editorial presenta

Ana Verónica Guerrero Galván Director

MDE. Alejandra Palmeros Montúfar

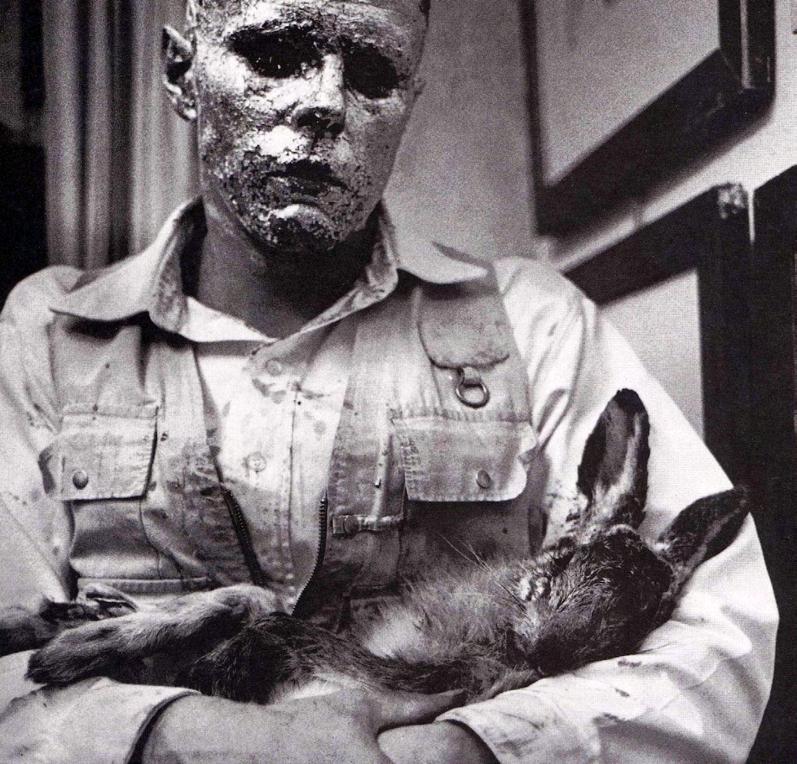

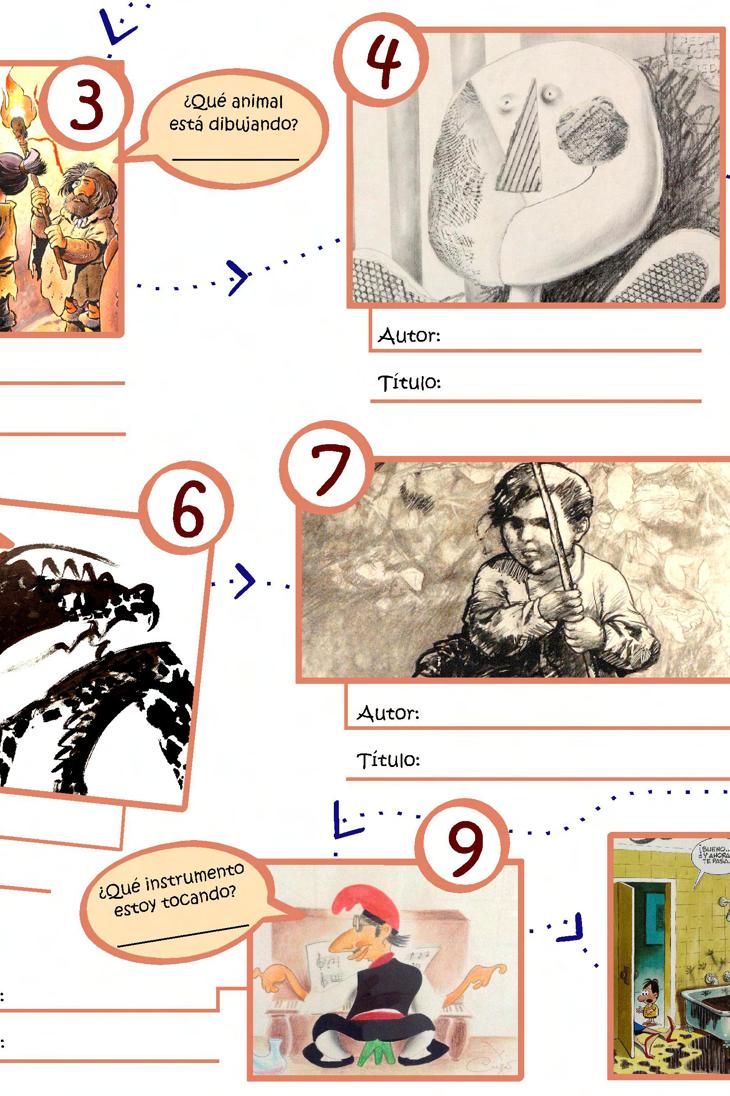

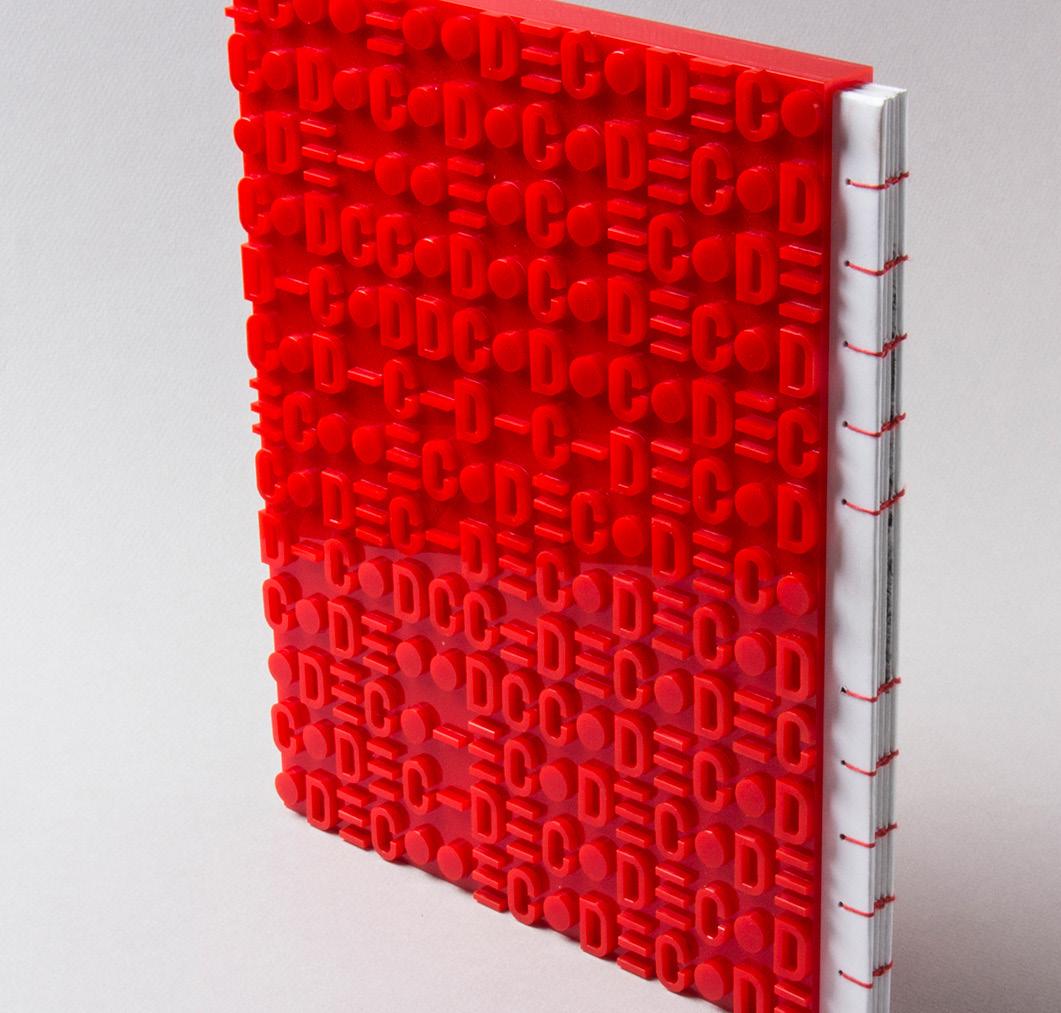

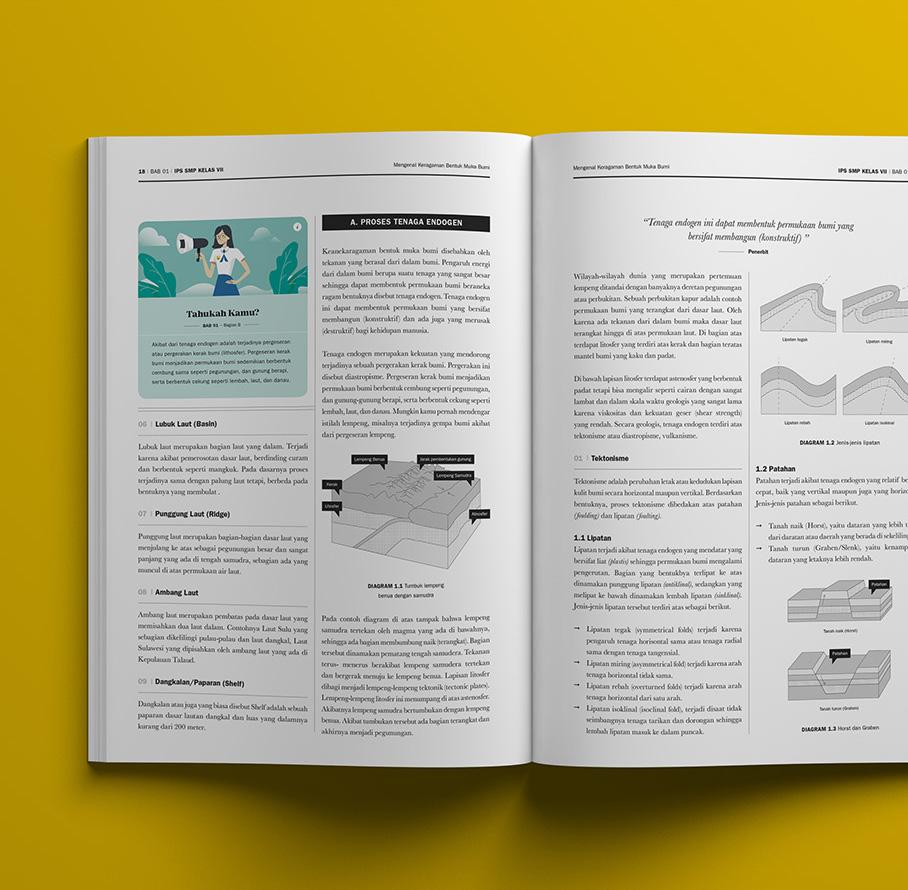

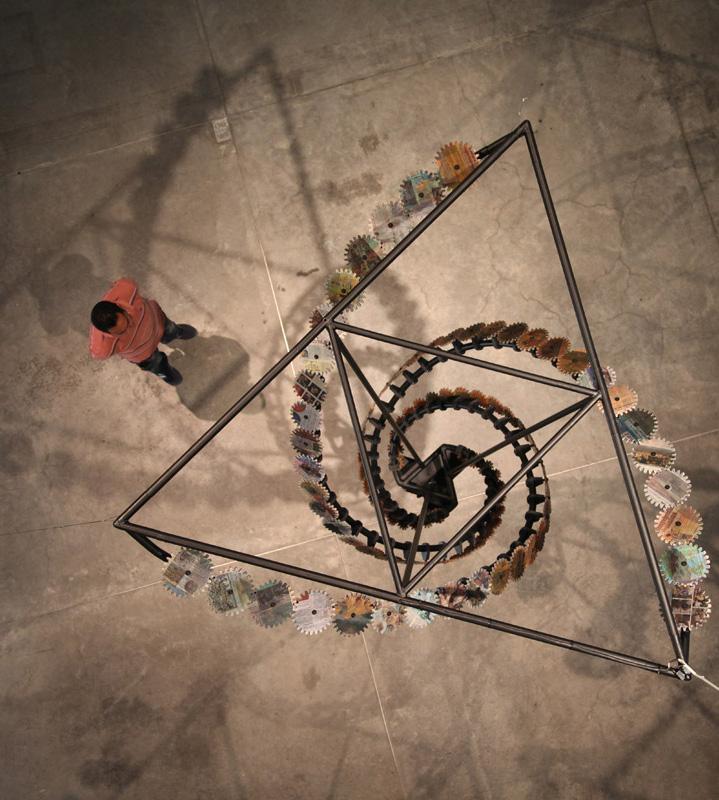

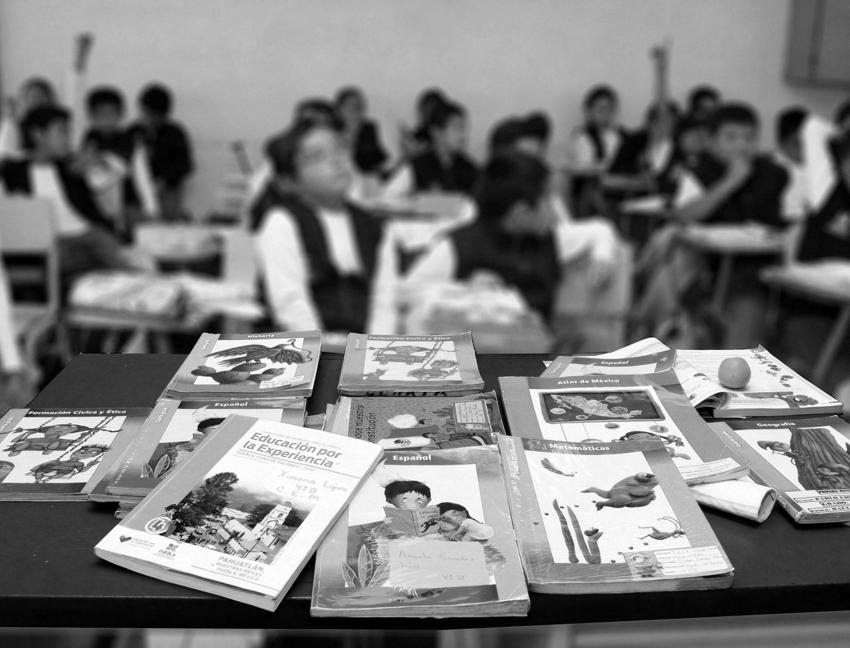

La investigación para esta tesis se articula a partir de una intersección entre el diseño de libros educativos y las educación de las artes contemporáneas visuales en México, a través de la comprensión de la historia de esta disciplina y sus posibilidades futuras. Durante el proceso de búsqueda de fuentes y ejemplos para este trabajo, en 2014 tuve oportunidad de presenciar la exhibición de «Vórtice», una instalación de la artista mexicana Marcela Armas para el Museo de Arte Contemporáneo (muac), en el Centro Cultural Universitario de la unam. Y fueron sus coincidencias con mi propio trabajo las que me convencieron que este era el mejor motivo visual para dar identidad gráfica al diseño de mi proyecto de tesis.

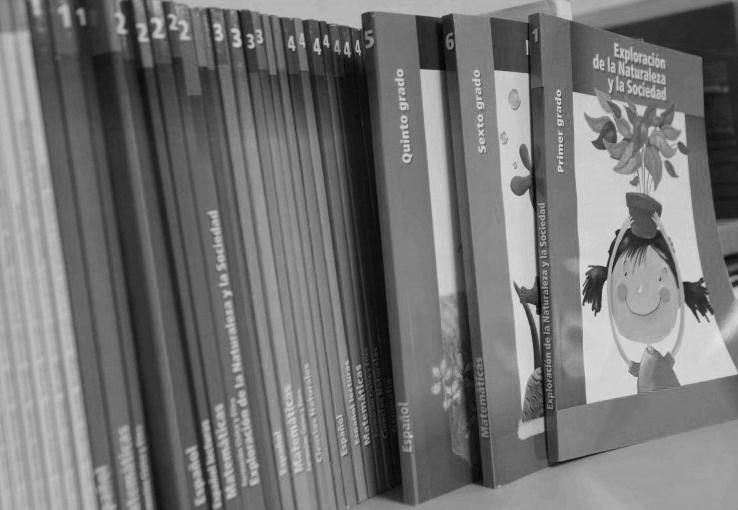

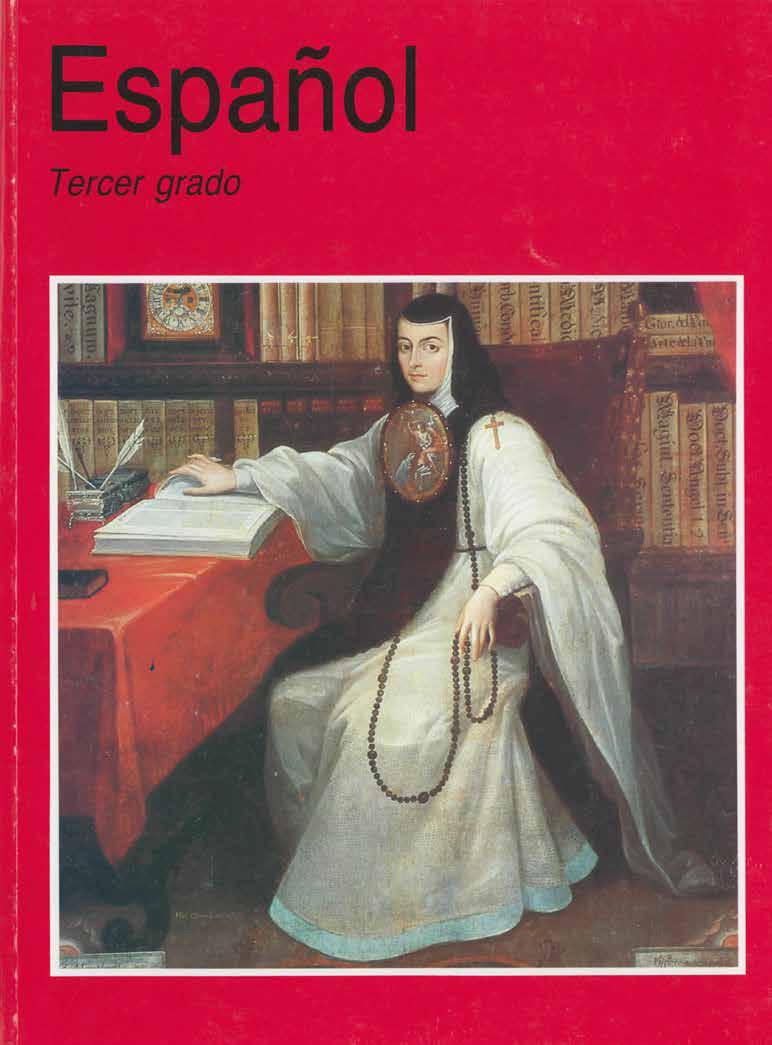

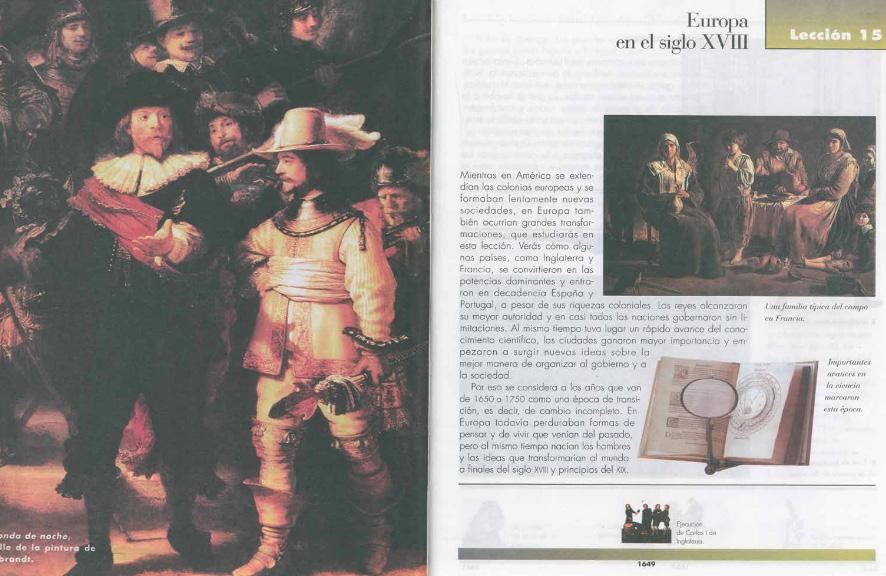

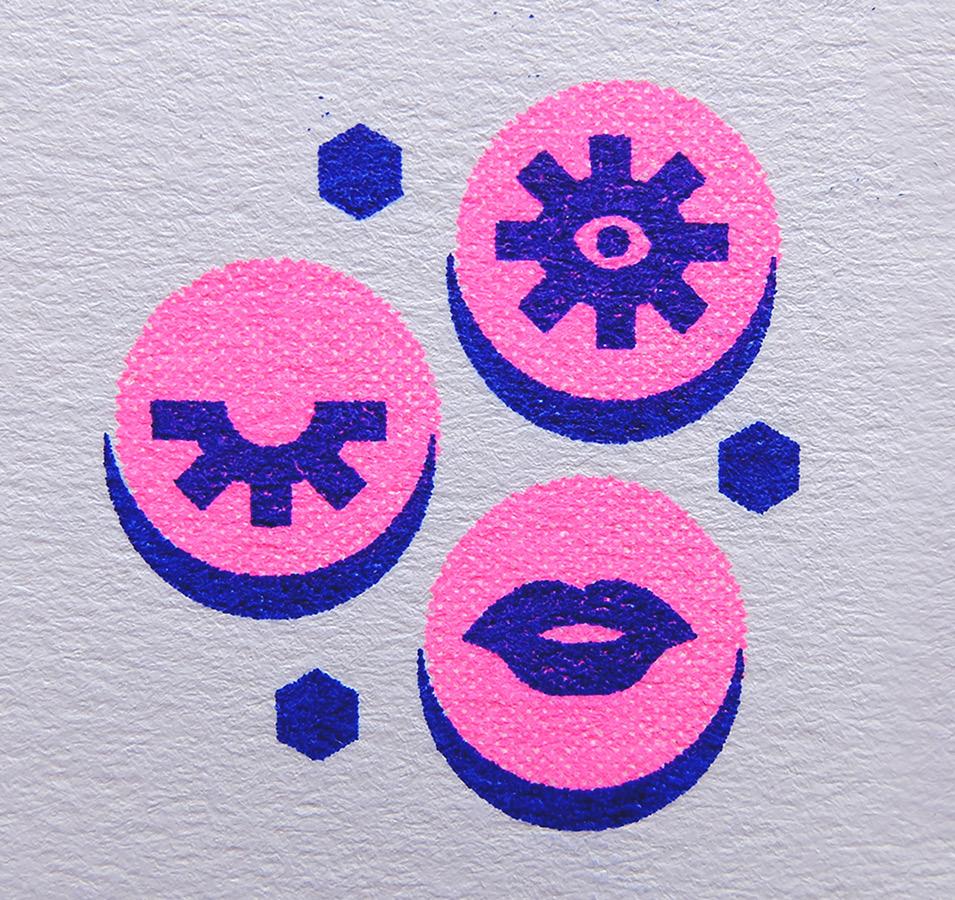

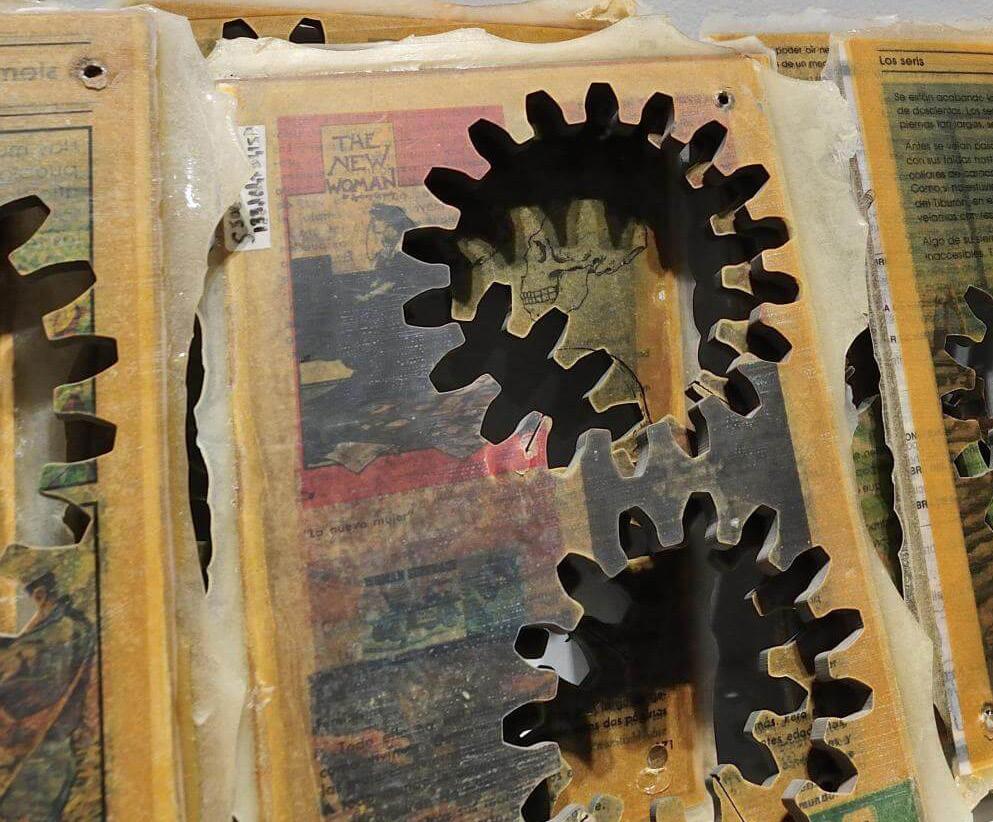

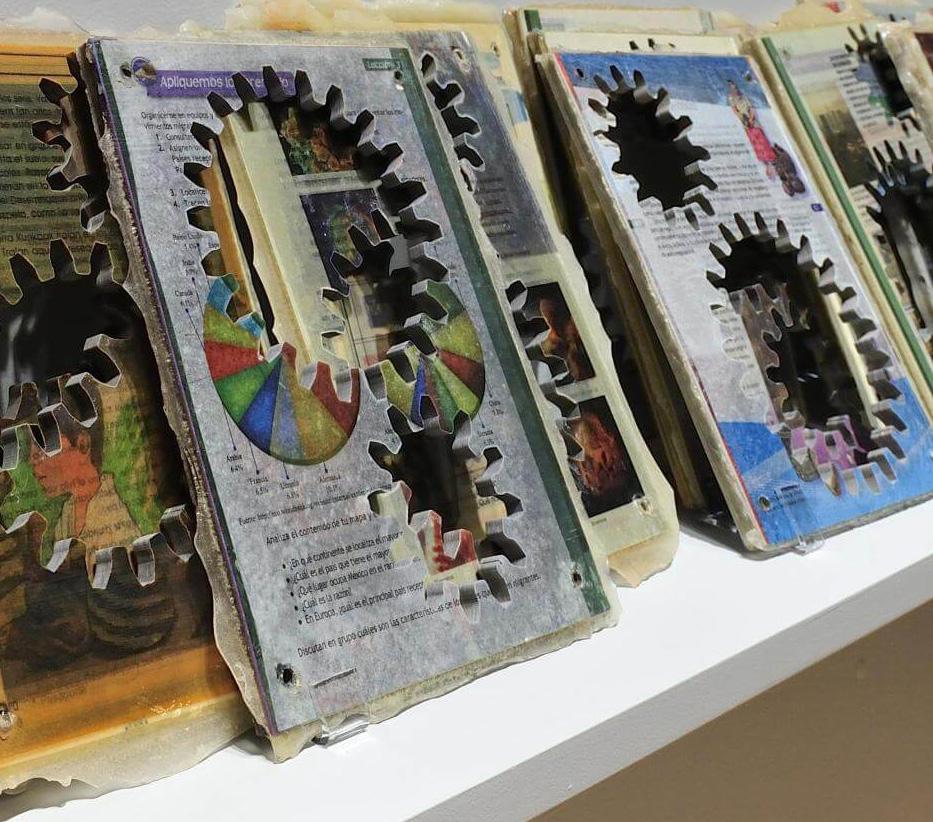

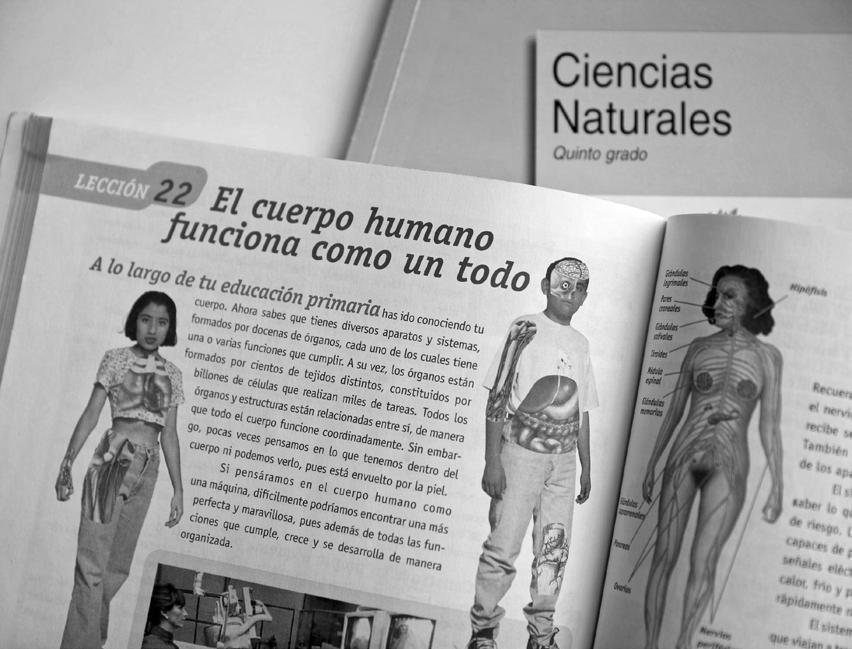

Tal como la propia artista lo explica, «Vórtice» es un sistema mecánico compuesto por tres series de engranajes, elaborados con libros de educación oficial de nivel básico que corresponden a todas sus épocas desde la creación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito en 1959. El libro de texto es un conductor que resguarda la continuidad de un modo de pensamiento; es el manual impreso de una interpretación unívoca de la realidad. También es un dispositivo que se ha transformado a lo largo de cinco décadas, para devenir en objeto serial, industrializado, que oculta en su interior el vestigio de aconteceres, experiencias personales y colectivas, que han sido reducidas al despojo, a ser restos mortales que desde la visión totalizante de la historia no deben sino desaparecer. La instalación de Marcela Armas se construye sobre la base de una investigación que rastrea la fuente de la materia prima que se utiliza para publicar los libros de texto en la actualidad: el archivo muerto gubernamental —procedente de las secretarías y entidades de la Administración Pública Federal que destruyen, por decreto oficial, todo documento que no tiene utilidad pública o valor histórico—, el papel de desecho de la actividad empresarial del país y algún porcentaje de fibras im-

portadas, sedimentadas en el texto por la fuerza del gran afluente del libre mercado. Y esos desechos incluyen una gran variedad de documentos: los historiales de los presos en las cárceles, los orfanatos, los hospitales, los asilos.

Conocer la naturaleza material del libro, permite entrever algunas capas e inscripciones simbólicas que reposan ocultas entre sus páginas. A diferencia de lo que ocurre en otros países, en México los libro son desechados, alimentando la gran maquinaria de producción económica que administra el «paquete» de conocimientos básicos. Por otro lado, al ser un libro único, no promueve la autorreflexión, sino que cuenta una única visión de la historia.

En cuanto a los engranes, cada uno está hecho de un libro prensado y pegado hoja por hoja con resina, colocado en un molde y luego recortado con forma de engrane. Y el contenido editorial de cada uno no es arbitrario. Marcela decidió que era necesario seguir una estructura en lo posible fiel al propio libro y a su linealidad. De allí se desprenden las tres curvas de engranes que forman el vórtice, tratando de mantener en cada una, una coherencia, según una clasificación en tres grupos: sociedad, naturaleza, ciencia, como una forma de desplegar contenidos que, aunque parecieran inconexos, se van encadenando y cuenta esa historia lineal.

Porque el libro es un instrumento de control social que cuenta una misma versión de la historia pero que tiene en sus páginas oculto un código genético de la información institucional del Estado.

Fuentes

Pablo Farneda, «Entrevista a Marcela Armas». Ludión, 2014. Shaday Larios Ruiz y Marcela Armas. Vórtice. Texto curatorial del Museo Amparo, 2015.

1

2

INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA

El contenido de cada capítulo y el esbozo de la metodología............PÁGINA 8

DEFINIR EL PROBLEMA

Planteamiento, justificación y objetivos de la investigación. PÁGINA 10

3

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El origen del cuadernillo didáctico de la enseñanza del dibujo...............PÁGINA 14

4

REFERENTES TEÓRICOS

Del diseño editorial, la educación artística y las artes visuales PÁGINA 54

5

ANÁLISIS

Análisis de los principios visuales en un grupo de publicaciones...........PÁGINA 118

6

REFLEXIONES AL CIERRE

Resultados de la investigación y del análisis.................................PÁGINA 154

7

BIBLIOGRAFÍA E ICONOGRAFÍA

Fuentes citadas e imágenes utilizadas en el trabajo...........................PÁGINA 160

LIBRO DIDÁCTICO PARA LA EDUCACIÓN DEL ARTE VISUAL CONTEMPORÁNEO EN MÉXICO

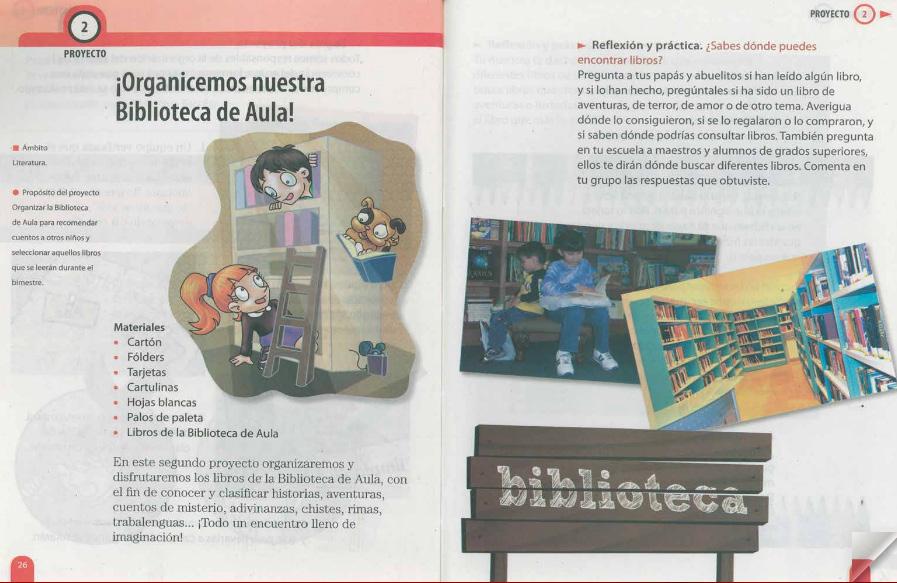

La investigación que a continuación se presenta, para obtener el grado de Maestro en Diseño Editorial por la Universidad Gestalt de Diseño, se desarrolla a través de cuatro capítulos. En el primero se realiza el planteamiento del problema, se establece la pregunta que da origen a la investigación y se establecen el objetivo general y los particulares; igualmente, se delimita la imagen objetivo.

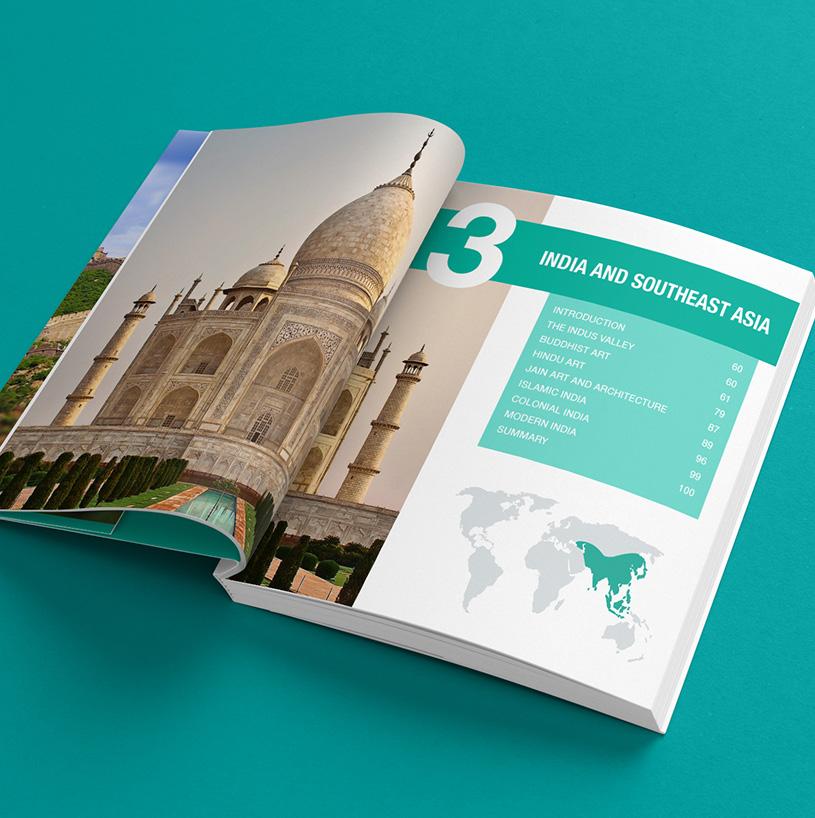

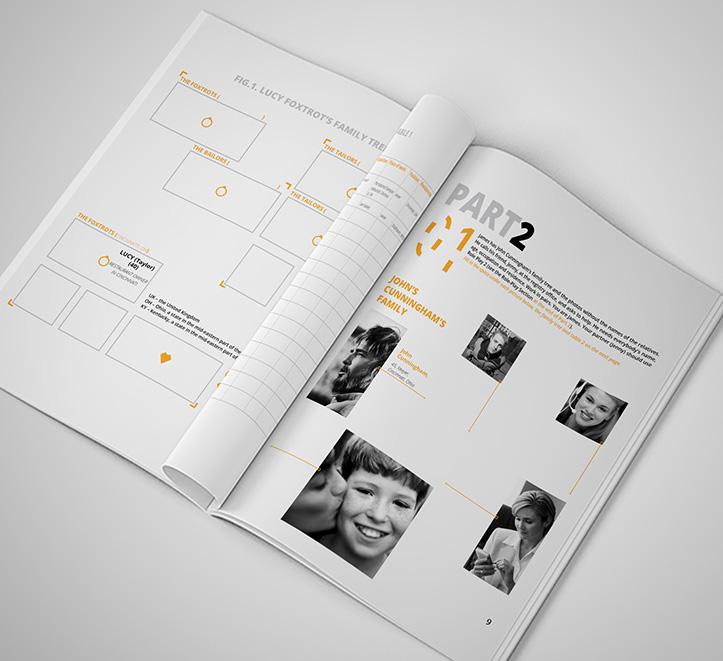

El segundo capítulo revisa la variedad terminológica con la que se designa al objeto de estudio de la investigación en otras investigaciones similares y se establecen las características de la tipología editorial con la cual se trabaja, en este caso, la del libro didáctico. A continuación se desarrollan los descubrimientos de la investigación histórico-iconográfica, que permiten explorar el desarrollo del libro utilizado para la educación de las artes en el mundo; entonces se particulariza la investigación al caso de México, desde el inicio del siglo xx hasta la época presente.

En el tercer capítulo se recuperan los referentes teóricos necesarios para el análisis de los li-

por la conaliteg

Fotografías de Vórtice en este trabajo:

Gilberto Esparza y Marcela Armas. Museo de Arte Contemporáneo, MUAC.

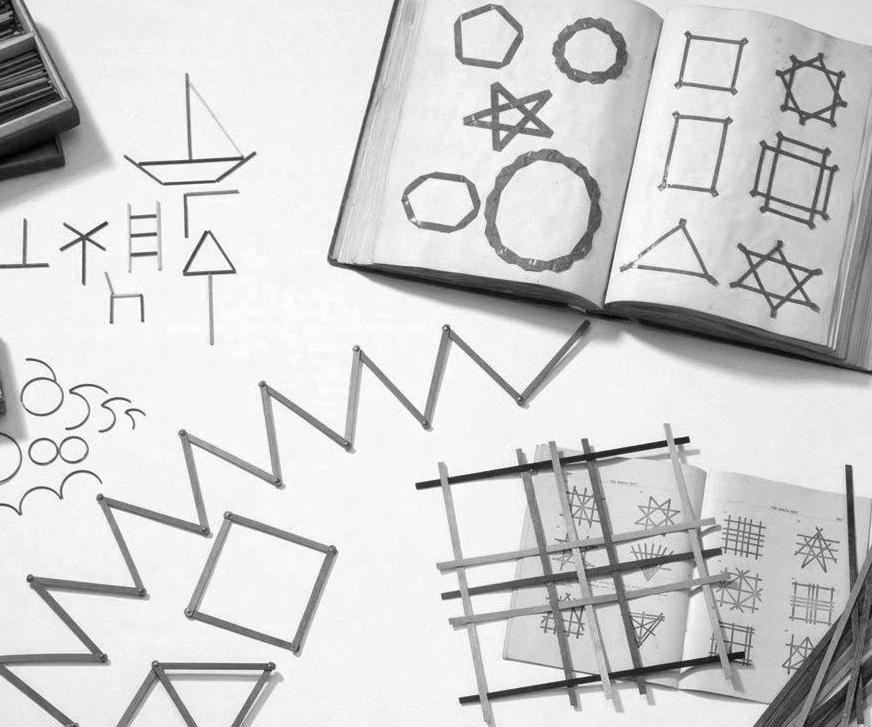

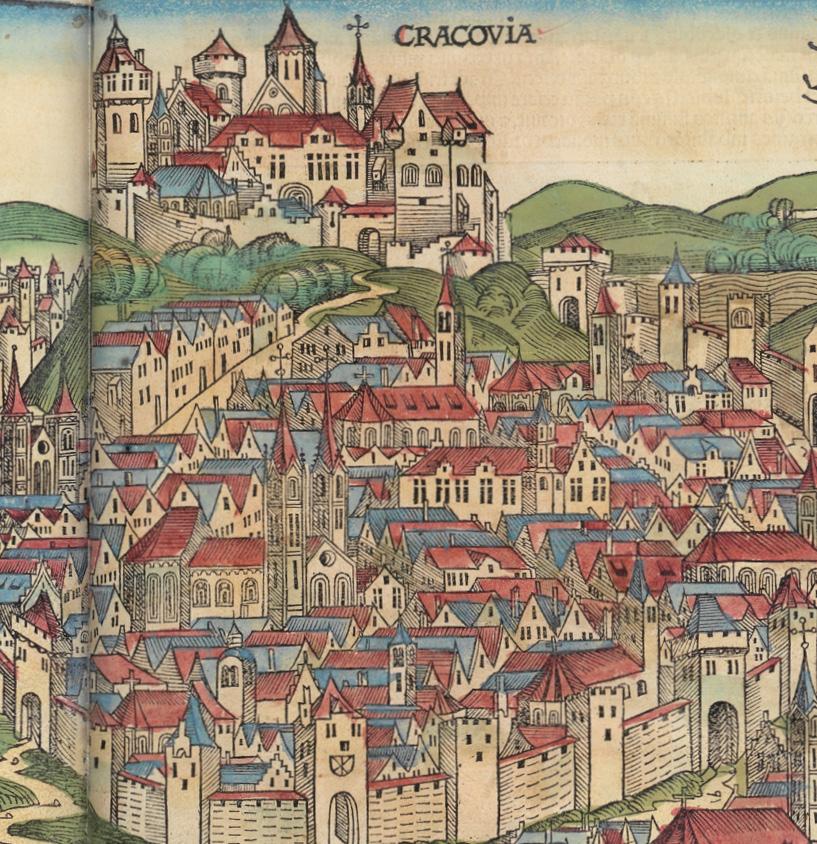

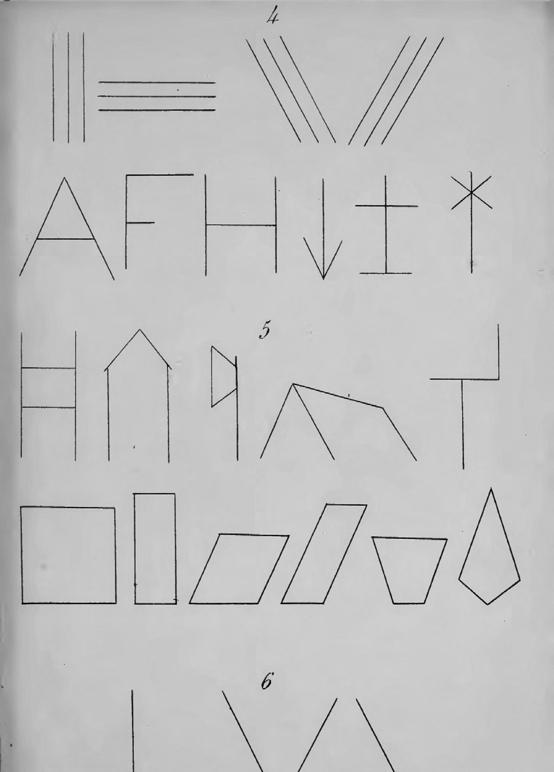

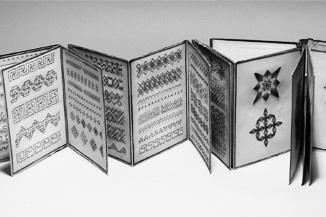

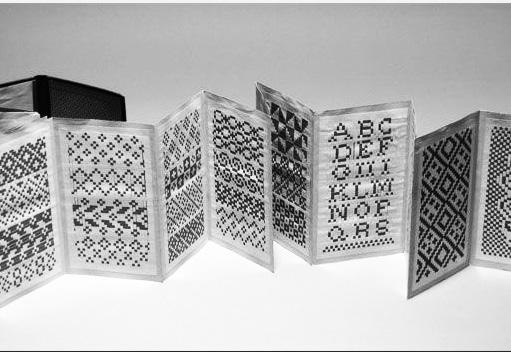

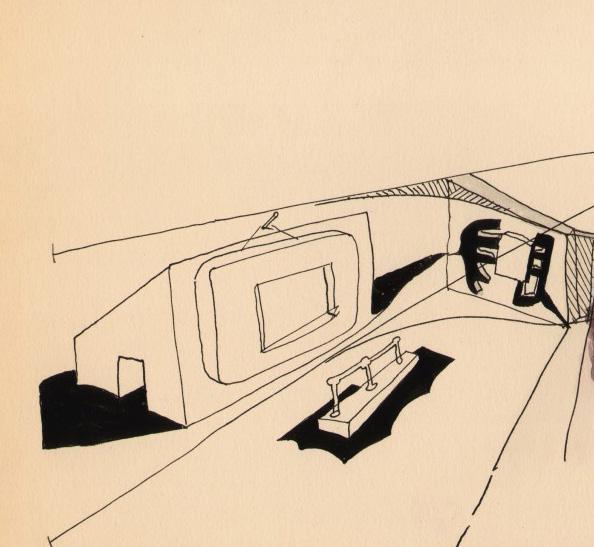

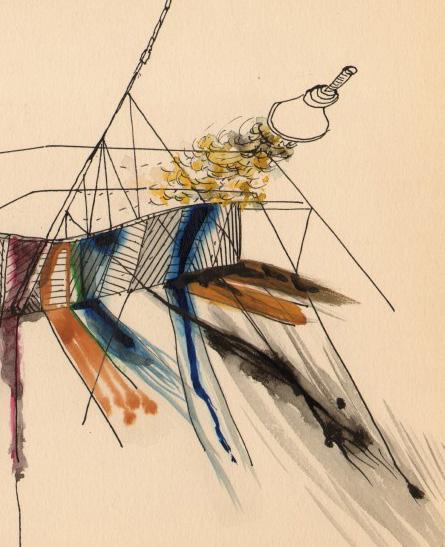

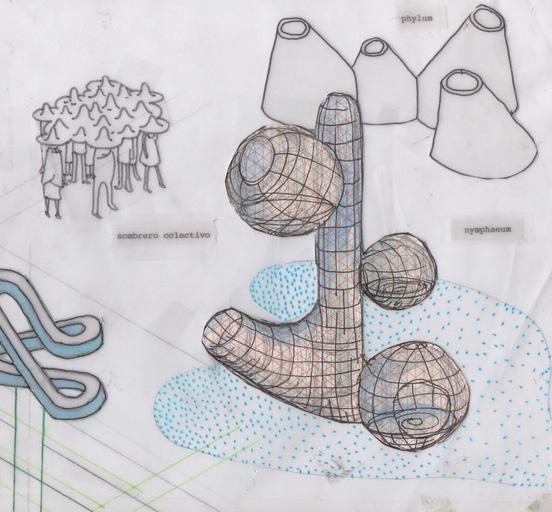

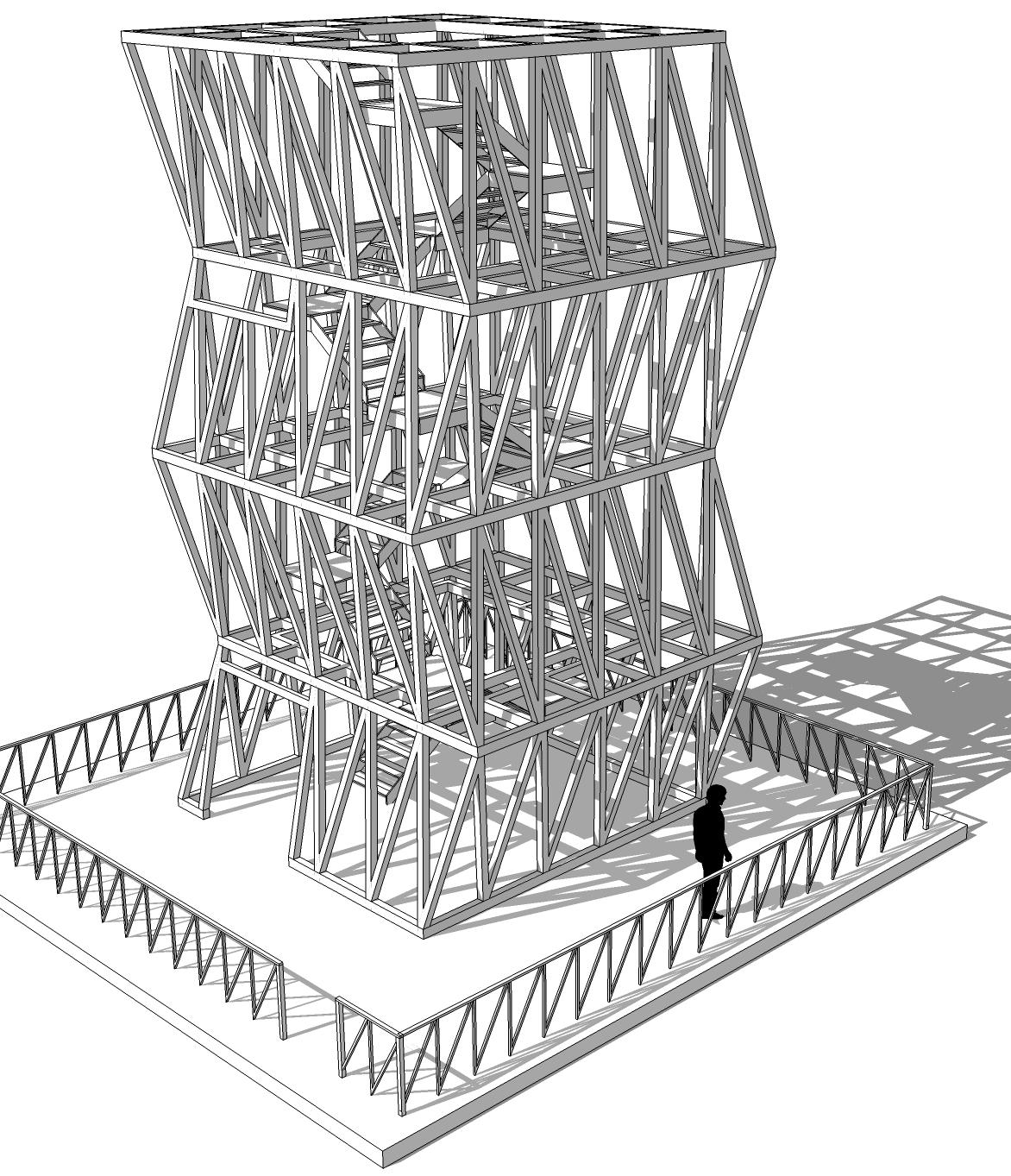

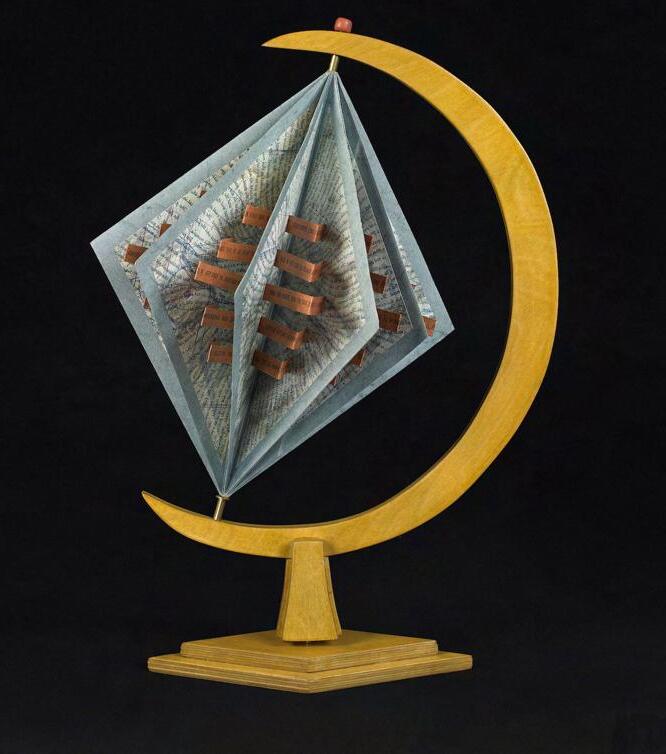

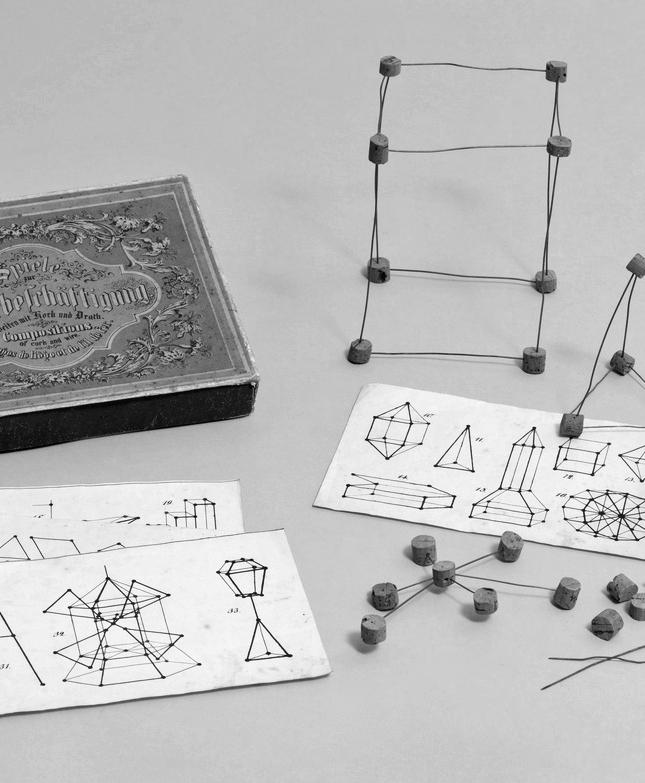

Figura 2. Del libro Inventing Kindergarten, de Norman Brosterman, sobre la influencia de Fröebel en el diseño didáctico.

bros identificados dentro de la tipología editorial elegida, a partir de tres ejes: la teoría del diseño editorial, la teoría de la forma y la comunicación visual y la teoría de la imagen aplicada a la educación y al arte contemporáneo, complementada con una revisión del modelo pedagógico para la interpretación de la cultura visual contemporánea, de inspiración constructivista.

Finalmente, en el cuarto capítulo se detallan los lineamientos de diseño editorial resultantes, así como la muestra utilizada para el análisis de casos y el proceso para la delimitación de los campos de análisis, el registro y sistematización de la información obtenida de la observación de los objetos de estudio, y la interpretación de los datos.

De esta manera, los resultados obtenidos a partir de la revisión de las publicaciones seleccionadas para el análisis complementaron, contradijeron y en suma ayudaron a sugerir correcciones al modelo de diseño propuesto desde la perspectiva teórica.

«Los resultados de la investigación complementaron, contradijeron y ayudaron a sugerir el modelo teórico»

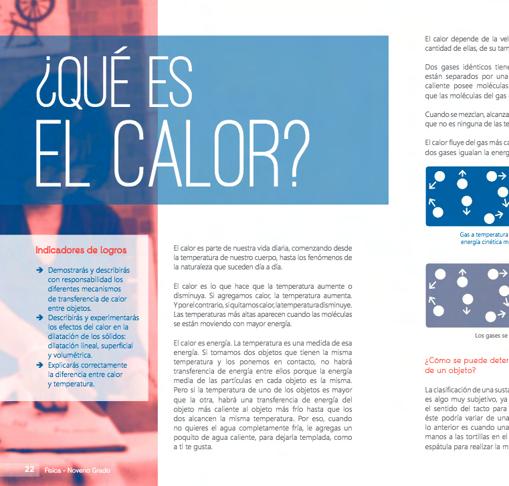

Planteamiento

Se parte de una pregunta de investigación: ¿qué aspectos teóricos y metodológicos se deben tomar en cuenta para proponer un modelo de diseño editorial de un libro didáctico para la educación del arte visual contemporáneo en México?

Justificación

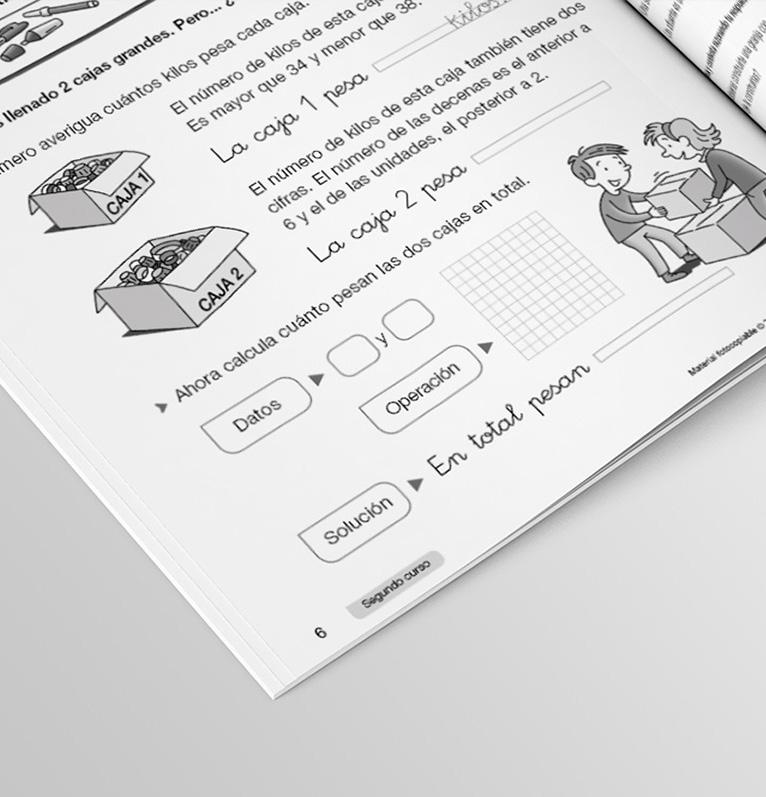

En su libro El diseño gráfico en materiales didácticos (2009) Carlos Moreno Rodríguez parte de un supuesto: que el aprendizaje educativo se dificulta cuando se utilizan materiales didácticos elaborados sin tener en cuenta los principios del diseño gráfico. A partir de ello, se propone demostrar la importancia de diseñar gráficamente la elaboración de materiales didácticos (sin referirse específicamente a libros, aunque sí alude a materiales impresos) para facilitar la consolidación de aprendizajes significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También enuncia que el diseño gráfico, cuando se aplica a la creación de materiales didácticos, debe servir como nexo entre un conocimiento acumulado –académico o científico– en una determinada temática, y las características socioculturales y cognoscitivas del estudiante en proceso de formación:

3. «Denuncian boicot a entrega de libros de texto» La Razón. Fotografía: Cuartoscuro, 2018.

Los materiales didácticos se utilizan en todos los modelos pedagógicos y bajo todos los enfoques de enseñanza, sin embargo, tales materiales son más eficaces en la medida que se elaboren teniendo en cuenta los objetivos de aprendizaje, las características cognoscitivas, sociales y culturales de los estudiantes y sus entornos urbanos (Moreno, 2009, 11)

El diseño tiene un papel trascendental en la creación de materiales didácticos cuando contribuye al objetivo de ayudar al estudiante a enfocar su atención y posibilitar la manifestación de «su capacidad de construir, organizar y presentar lo aprendido, unidimensional, bidimensional y tridimensionalmente». En otras palabras, el diseño con fines pedagógicos no debería prescribir la presentación y la organización de ideas y contenidos, sino promover la actividad intelectual en sus receptores.

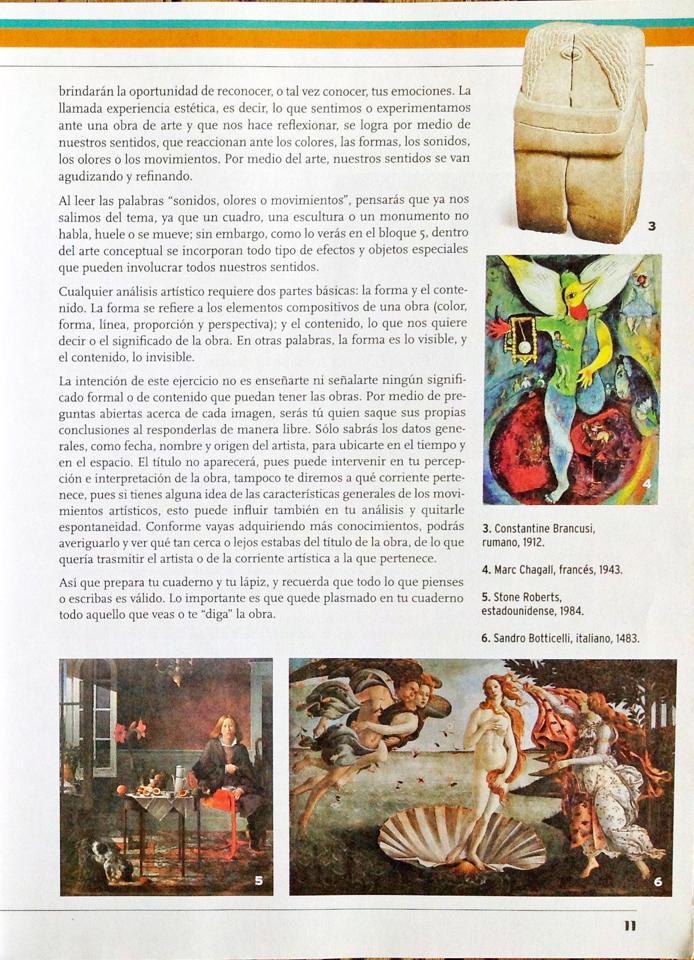

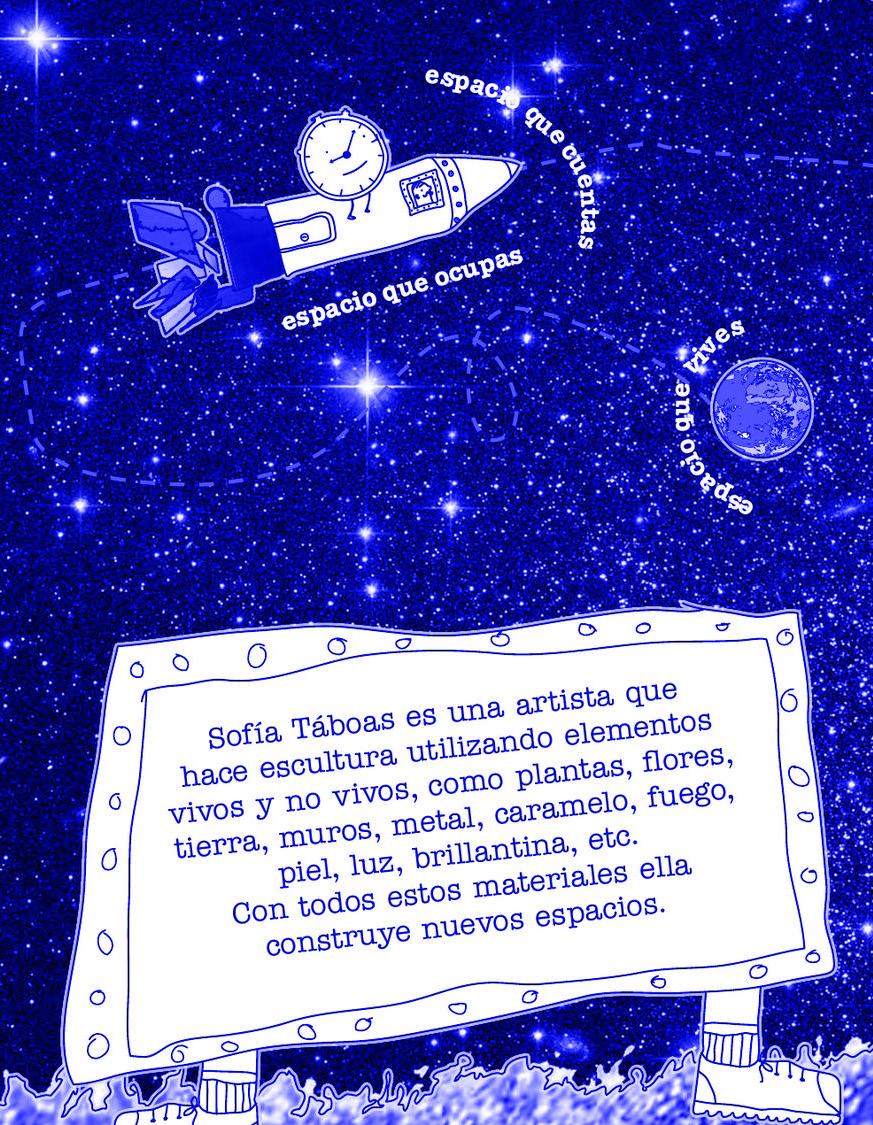

Ésta es precisamente una de las propuestas de la organización Art21 (2013) en su apartado Contemporary approaches to teaching. Bringing contemporary art and artists into classroom and community learning, en donde se enfatiza que los artistas contemporáneos utilizan su interés en el mundo para explorar una amplia serie de campos y prácticas, y que su trabajo contempla no solo la dimensión sensorial o estética, sino la actividad

«El diseño con fines pedagógicos no debería prescribir la presentación y organización de ideas y contenidos, sino promover la actividad intelectual en sus receptores»

de investigación documental, la escritura, la búsqueda científica, la ingeniería y la lectura.

En México, desde la Reforma Integral de la Educación Básica en 2011, las artes visuales contemporáneas y las teorías sobre su enseñanza se integraron al programa de la Educación Artística, tomando en cuenta tres ejes de enseñanza en la disciplina: la apreciación, que busca favorecer la percepción visual, la expresión que conduce a la realización de proyectos visuales y elementos para la interpretación crítica de imágenes y la contextualización, que aborda el papel de la imagen en distintas épocas y lugares.

No obstante, el planteamiento que define el conocimiento de las artes visuales de la manera actual se ha modificado sustancialmente desde que la materia formara parte por primera vez de la instrucción básica en el país, al igual que los recursos utilizados para transmitir ese conocimiento.

«Uno de los recursos más importantes en la tarea didáctica son los libros educativos y su diseño editorial debe ser tomado en consideración, especialmente en un campo de creciente complejidad como las artes visuales contemporáneas»

Uno de los recursos más importantes en la tarea didáctica son los libros utilizados para la educación. Por lo tanto, su diseño editorial, el cual brinda los principios aplicados para lograr la materialización gráfica óptima de una publicación, debe ser tomado en consideración, especialmente en un campo de creciente complejidad cognitiva como son las artes visuales contemporáneas. Por tal motivo, este proyecto, inscrito en la línea de investigación «Teoría aplicada al diseño» de la Maestría en Diseño Editorial por la Universidad Gestalt de Diseño, contempla una indagación sobre la pertinencia de la elección del libro dentro de la tipología de recursos didácticos y su incidencia en el aprendizaje, la relación específica entre el libro y la reflexión a la que invita la educación artística y los antecedentes en la propuesta de diseño de libros con fines didácticos y de libros de didáctica del arte en cuanto a su constitución formal, estructuración de temas, la relación entre elementos visuales y textuales, la adaptación de sus formas discursivas dependiendo el tipo de público al que estén dirigidos y el propósito de lectura y consumo para el cual fueron planeados.

Objetivos

El objetivo de este trabajo es proponer lineamientos para el diseño editorial para la didáctica

de la apreciación del arte visual contemporáneo, a través del análisis de la configuración formal de publicaciones con objetivos similares y de la investigación en diseño editorial, diseño de libros didácticos y didáctica del arte contemporáneo, que oriente a diseñadores editoriales, diseñadores didácticos y docentes de arte sobre el diseño adecuado de este tipo de publicaciones. Los objetivos específicos son los siguientes:

• Definir un marco conceptual sobre la teoría del diseño editorial, el diseño de libros didácticos y de los libros relacionados con el arte; también sobre el desarrollo y estado actual de las artes visuales contemporáneas en México, así como de la educación del arte.

• Consultar a desarrolladores profesionales de recursos didácticos y especialistas en arte-pedagogía sobre sus necesidades particulares, recursos didácticos y organización de contenidos relacionados con el arte.

• Consultar a investigadores sobre la historia del libro didáctico en México

• Seleccionar un enfoque pedagógico que guíe el diseño de un libro para la didáctica del arte visual contemporáneo.

• Precisar una definición de arte contemporáneo y sus posibilidades didácticas.

• Delimitar una muestra de libros utilizados en

la educación del arte contemporáneo, para un análisis que permita identificar qué soluciones se ofrecen desde el diseño editorial y comprobar si coinciden con las soluciones que desde la investigación teórica se proponen.

• Proponer lineamientos a partir de los resultados de la contrastación de casos reales y el marco referencial configurado.

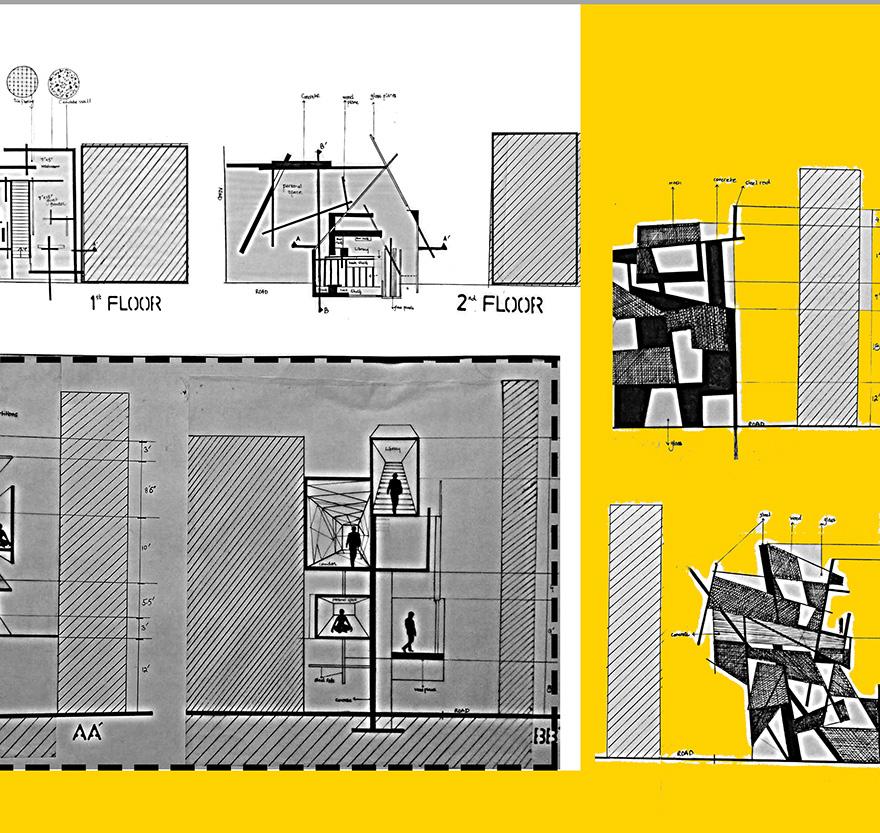

• Identificar los lineamientos de diseño un libro que enseñe a apreciar las artes visuales contemporáneas, que considere las cualidades del diseño editorial que idealmente contribuyen a mejorar la actividad didáctica (soporte, formato, tipo de encuadernado, principio de composición, selección tipográfica) y la presentación visual del conocimiento artístico mediante el uso de herramientas del diseño.

El resultado serán consideraciones a los lineamientos de diseño de un libro que enseñe a apreciar las artes visuales contemporáneas, que considere las cualidades del diseño editorial que idealmente contribuyen a mejorar la actividad didáctica (soporte, formato, tipo de encuadernado, principio de composición, selección tipográfica) y la presentación visual del conocimiento artístico mediante el uso de herramientas del diseño.

Definición tipológica: el libro didáctico

El interés de los investigadores provenientes de diferentes campos del conocimiento en el libro escolar es reciente. «De frágil hechura y banal erudición» (Escolano, 2000) no sólo nunca ha sido considerado digno objeto de coleccionismo o preservación documental, sino que está desafortunadamente asociado…

a cierto tipo de literatura didactizante, llena de errores y plagios, reduccionista en sus contenidos y moralizadora en sus fines, destinada a servir sólo de mediación. Su escritura, desprovista de espontaneidad creadora, se manifestó bajo formas textuales aptas para ser memorizadas y reproducidas de forma mecánica pero inservibles para cualquier uso cultural ulterior […] Materialmente, estos textos se consideraron objetos fungibles o se abandonaron a la destrucción. Muchos sucumbieron a la humedad, el fuego o al polvo (36).

1 La planificación del proyecto emanuelle estuvo a cargo del investigador Alain Choppin, quien actualmente lo dirige para el Service d’Histoire de l’Éducation, Institut National de Recherche Pédagogique.

2 manes es un Centro de Investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos xix y xx. www.centromanes.org

No obstante, los libros escolares adquirieron una nueva importancia historiográfica en el mundo hispanohablante a principios de la década de 1990, cuando por influencia del proyecto francés emanuelle1 –nombre derivado del objeto de estudio de este grupo de trabajo, los manuels scolaires– se gestó en España, en la Universidad Nacio-

«De frágil hechura y banal erudición, el libro escolar nunca ha sido considerado un objeto de coleccionismo...»

nal de Educación a Distancia (uned), un proyecto para catalogar y estudiar los manuales escolares publicados en España entre 1808 y 1990 (Tiana Ferrer, 1999). El nombre adoptado por esta iniciativa, que ha visto crecer ramificaciones en México durante la pasada década del siglo xxi, es Proyecto manes (Manuales Escolares)2, y entre sus primeras preocupaciones formales se encontró la comparación y selección de términos adecuados para designar a su objeto de trabajo. Tal como en el proyecto francés, en el documento oficial de la presentación del Proyecto manes se utilizó el término compuesto «manual escolar», aunque en la redacción del mismo también se utilizan los términos «textos escolares» y «libros de texto», lo que para Ossenbach y Somoza (2000, 15) se debe sin duda a razones de retórica.

Pero la ambigüedad terminológica trasciende a la redacción del Proyecto manes. En el español del área iberoamericana, explican Ossenbach y Somoza, se usan tres sustantivos para indicar el nivel más general: libros, textos y manuales, seguidos o no del adjetivo «escolar». Por tanto, en principio es posible encontrar las denominaciones «libros escolares», «libros de texto», «textos escolares», «manuales» o «manuales escolares». Hay otra lista de nombres más específicos: silabarios, abecedarios, cartones, tratados, enciclopedias. Los primeros también pueden designar tipos específicos: manual de física, libros de es-

critura, textos para la enseñanza de la historia (2000, 15). Por otra parte, en Historia Ilustrada del Libro Escolar en España, obra dirigida por Agustín Escolano Benito, se utilizan los términos «libros didácticos», «textos didácticos» o «manual de enseñanza».

Tampoco se puede pasar por alto que el término oficial en la legislación educativa vigente en México es «libro de texto» –incluido en de la categoría de «Libros y material didáctico», ésta última clasificación comprendida por medios audiovisuales e informáticos con normas de producción, evaluación y difusión propias–, tal como se ha utilizado, al menos, desde la creación de la conaliteg en 1959.

A pesar de estos usos oficiales, vale la pena prestar atención al debate sobre el uso del término «libro de texto» en comparación con el de «libro escolar» y «libro didáctico». Ossenbach y Somoza citan a Stray en Libros de texto en el calidoscopio (1996) cuando distingue entre textbooks (libros de texto) como aquellos «libros escritos, diseñados y producidos específicamente para su uso en la enseñanza » , mientras que los schoolbooks (libros escolares) «se utilizaría para libros empleados en la enseñanza, pero menos íntimamente ligados a secuencias pedagógicas» (17). Igualmente, incluyen la reflexión de Manuel de Puelles Benítez (1997) para quien «es preferible el de manuales escolares porque hace referencia

a libros manejables –a escala de la mano– que se destinan a la enseñanza –escolares, por tanto– y que albergan los contenidos esenciales de una materia o disciplina». Como es posible apreciar, los criterios de análisis son distintos: mientras Stray se concentra en el diseño didáctico y su lugar en una planeación curricular, de Puelles Benítez alude a las características del formato y al tipo de contenidos.

Finalmente, Ossenbach y Somoza contribuyen a disipar la ambigüedad al proponer que el término manuales escolares sea utilizado, de ser posible en lugar del término libros de texto, cuando se aluda a obras concebidas con la intención expresa de ser usadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje con una estructura didáctica sobre la que pesa el conjunto de controles y restricciones –impuestos por el Estado– que afecta a los libros destinados a niños y adolescentes.

Un uso que ayuda a establecer pautas de selección terminológica en la investigación es el de Jaume Martínez Bonafé en Políticas del libro

de texto escolar (2002) pues aunque selecciona como término principal el de «libro de texto» y en ocasiones «libro de texto didáctico», la decisión de utilizar el término libro de texto escolar para dar título a la obra está en consonancia con el marco de referencias utilizado en su análisis, en el que la política educativa estatal y el trabajo docente en el aula son agentes determinantes para su articulación.

En cambio, el término manual o libro didáctico refiere a una tipología más general, para un tipo de publicación que, sin haber sido ideado para su uso en el entorno escolar, tiene las características para ser adaptado al mismo y ser utilizado por maestros y/o alumnos: su cualidad didáctica se indica desde su título, se hace referencia a una asignatura específica, a un nivel o a una modalidad, cuenta con una estructura interna y su contenido contempla una exposición sistemática y secuencial de una disciplina (19). Estas características lo hacen el término ideal para esa investigación.

Hasta el inicio de la era del libro impreso, las posibilidades de aprendizaje escolar para un estudiante eran limitadas. Tal como detalla Robert McClintock, la educación para un estudiante pobre en la Europa del siglo xvi consistía en aprender a transcribir en una tablilla de cera un texto en latín dictado por el profesor en voz alta a una buena forma manuscrita.

Por su parte, la instrucción avanzada consistía en lecturas públicas de textos importantes, las cuales eran transcritas por aquellos alumnos que habían conseguido un buen grado de escritura, para seguir estudiándolas (1993, 107). La educación consistía, por tanto, en la reconstrucción escrita de un número limitado de originales en una lengua ajena y el acceso a distintos tipos de saberes era sencillamente impensable.

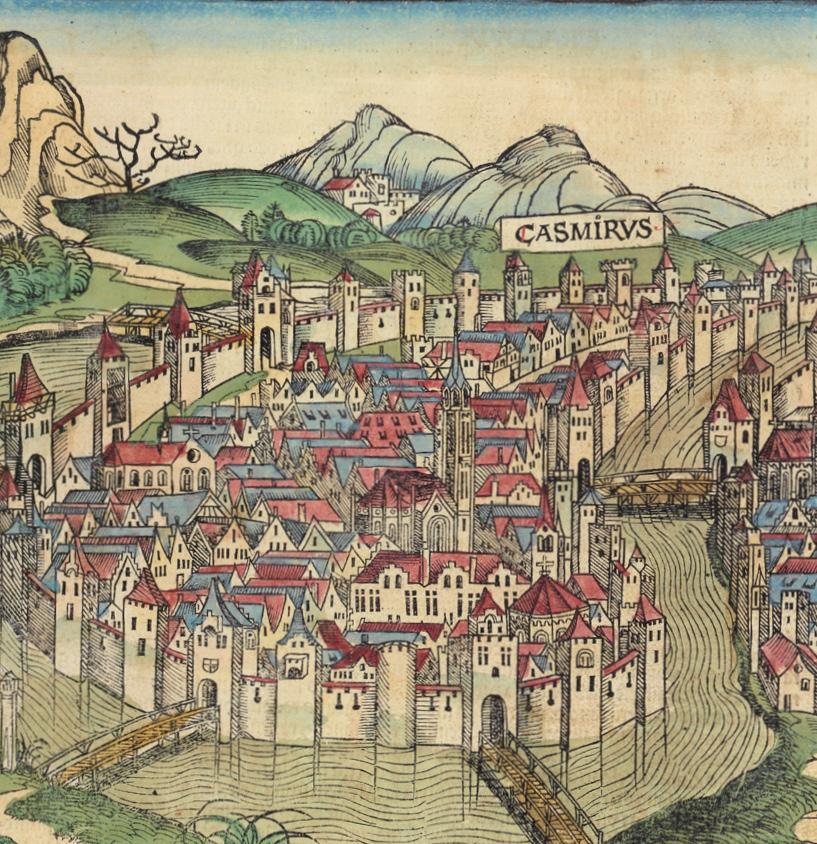

Pero si la primera publicación salida de la imprenta de tipos móviles de Gutemberg puede ser rastreada hasta el año 1450, McClintock indica que para 1466 Erasmo de Rotterdam ya hablaba de la instrucción basada en el libro, mientras que

Sir Tomas Elyot, Roger Ascham y Joan Amos Comenius ayudaron a definir, entre 1530 y 1640, el tránsito del texto diseñado para popularizar los conocimientos útiles al texto como diseño didáctico que utiliza la asociación de ideas con imágenes en una institución escolar, a la par que, en torno a esta tecnología básica, se estructuró la educación escolar moderna (108).

La publicación de la Didáctica Magna de Comenio en 1632 representa el hito en el desarrollo del libro escolar, al sentar las bases de la instrucción simultánea en la que «un solo instructor dirige cada escuela, o mejor, una sola clase» a través de la unificación de los contenidos para un mismo nivel de enseñanza a través de un auxiliar normalizador, «un libro panmetódico» en el que el trabajo esté distribuido «para cada año, cada mes, cada día y aún cada hora» (Comenio, 1986, en Bonafé, 2002, 16).

Comenio creía en la posibilidad de la enseñanza de «todo a todos», y que esto debía ser a través de un libro único, pues «la pluralidad de objetos distrae los sentidos» (Comenio, 1965, 55 en Carbone, 2003, 22).

El impacto fundamental, y al mismo tiempo, más sutil, de la incorporación de la tecnología del libro impreso al proceso didáctico tuvo que ver con la definición de la forma misma del conocimiento y su adquisición. Aunque el ideal escolar de Comenio se cifró en la exploración de diversos temas a través de la multiplicación de materiales heterogéneos, los atributos físicos del libro (su forma, su peso) condicionaron que fuera difícil para un estudiante manipular una obra compendiosa y más sencillo trabajar con ediciones de materias separadas, lo que favoreció la fragmentación del conocimiento en disciplinas (McClintock, 114). Además, fueron las decisiones tomadas por los primeros editores sobre la selección y composición de los contenidos textuales y los elementos gráficos incluidos en los impresos las que definieron la capacidad de producir imágenes uniformes multiplicadas y diseminadas en numerosas copias. Esto contribuyó a delinear una nueva forma de educación visual:

Sus productos [de los editores] reestructuraron los poderes para manipular objetos, para percibir y para pensar en distintos fenómenos. Los académicos preocupados por cuestiones como la «modernización» o la «racionalización» encontrarían más productivo reflexionar acerca del nuevo tipo de trabajo mental impulsado por el silencioso escaneo de mapas, tablas, cuadros, diagramas, diccionarios y gramáticas […] las decisiones sobre la distribución y presentación [de la información] que tomaron estos impresores probablemente contribuyó a reorganizar el pensamiento de los lectores (Eisenstein, 70).

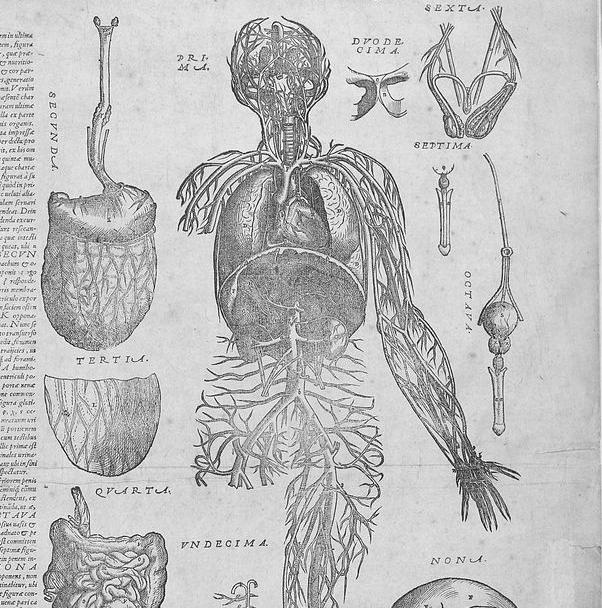

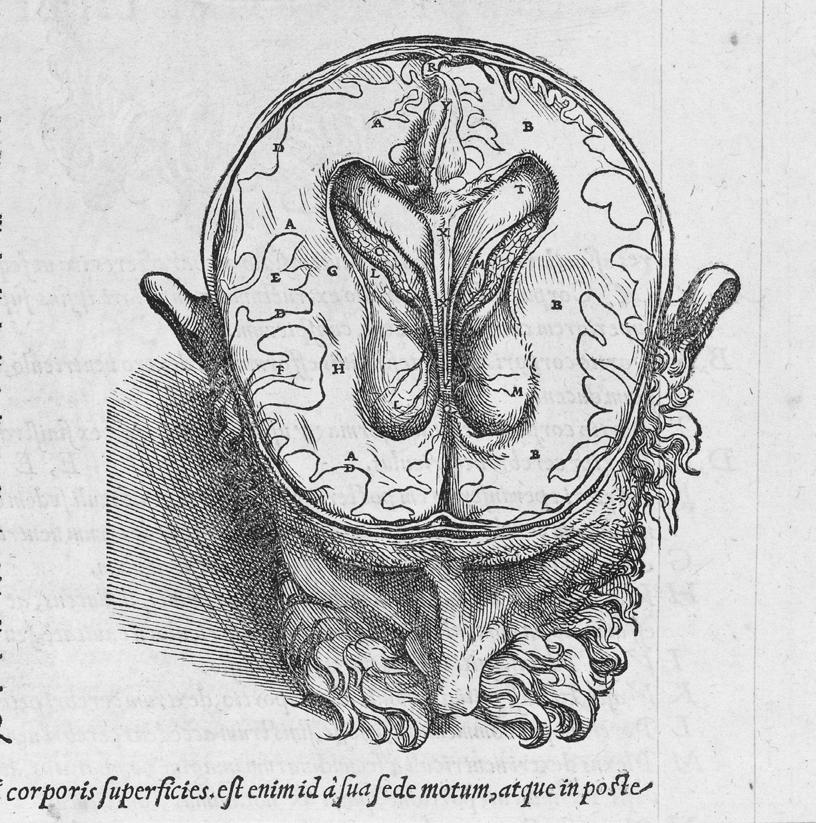

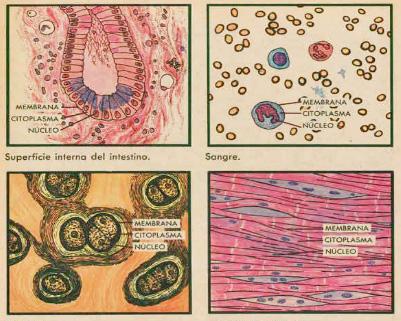

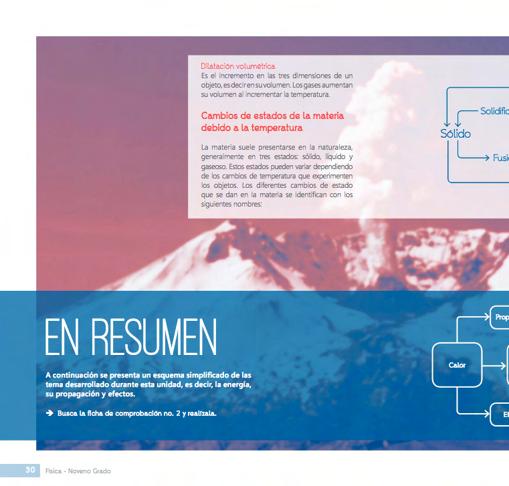

De forma que, según Yves Deforge (en Costa y Moles, 1991, 207), entre los siglo xvi y xvii ya es posible distinguir entre dos tipos de ilustraciones:

Las ilustraciones ilustrativas. Representan conjuntos o escenas, o muestran actividades en forma de pequeños cuadros. A partir del siglo xvi se caracterizan por la recurrencia a la perspectiva y las sombras, que acentúan la sensación de realismo; más tarde también el color. Durante el siglo xix sería sustituido por el fotograbado y la fotografía.

Las ilustraciones simbólicas No «representan», sino que presentan una idea, una construcción intelectual desarrollada y comentada en el texto. Se basan en una serie de conocimientos adquiridos. Se perpetúa en los dibujos de croquis y esquemas.

Con la popularización del libro impreso durante el siglo xvi, la reproducción de manuales de instrucción o los llamados «métodos» para acometer distintas tareas cotidianas se convirtió en un negocio lucrativo. Aunque el catálogo de impresos para la formación básica estuvo durante varios siglos restringido a los libros de gramática, iniciación en la escritura, aritmética y literatura religiosa, tal como se había heredado de la educación medieval, no hay duda de los beneficios que obtuvo también la educación humanística.

Tal como apunta Efland (2002, 52) la práctica de acudir a documentos originales de las fuentes clásicas y bíblicas propulsó una actividad editorial de recuperación, traducción, glosa y reproducción impresa. Para la educación artística profesional significó el estudio de las ideas estéticas, de la literatura, la poesía y la filosofía clásicas, y así revirar la educación de lo puramente manual hacia el terreno de la discusión intelectual. Por otra parte, dado que tratados como Della Pictura, de Alberti (1435), y los escritos de Leonardo da Vinci, privilegiaba a la evocación del realismo espacial e histórico, la elección de un tema o historia tomado de la literatura clásica o de la Biblia y la ejecución a través de un uso «adecuado» del color, la luz, la proporción y la composición, se hizo necesario un nuevo planteamiento educativo que integrara el entrenamiento del taller con una educación humanística que incluyera el estudio de las teorías desarrolladas por los propios artistas contemporáneos, relacionadas con la fundamentación matemática de las artes, la anatomía o la investigación humanística de la antigüedad (2002, 56).

Elizabeth Eisenstein va un poco más lejos en su consideración sobre la adopción del libro y su influencia en la idea de originalidad artística y el

campo del conocimiento de la historia del arte. El concepto de estilo, relacionado con el uso instrumental del stilus o estilete y por tanto, con el trabajo artesanal y manual, se transformó cuando la impresión hizo más llamativos los rasgos distintivos de las producciones individuales, especialmente cuando se les comparaba con una réplica impresa; por tanto, la distinción entre el original y la copia se volvió más aguda con el advenimiento de lo impreso (58), tal como advierte Walter Benjamin en La obra de arte en la era de la reproductibilidad mecánica, al referirse a las tecnologías de la reproducción masiva de la imagen en el siglo xix. Eisenstein también señala que gracias a la fijación de imágenes impresas fue más sencillo reconocer las desviaciones de los cánones clásicos en objetos artísticos como estatuas, pinturas y edificios, gracias a la publicación de tratados como el de Vitruvio en 1486, y a sus sucesivas ediciones acompañadas de grabados que distinguían entre los distintos órdenes arquitectónicos (61).

Este tipo de conocimiento especializado y refinado gracias a las nuevas tecnologías de instrucción condujeron, eventualmente, al modelo de la Academia para la formación profesional del artista;3 también agotamiento de su influencia, hacia el siglo xvii, debido a la práctica manierista de traducir el arte a un conjunto de reglas absolutas, así como a la pérdida de la preeminencia de las artes ante el auge de las ciencias empíricas. Además, con el desplazamiento del centro de producción cultural de Italia a Francia, era la corte de Luis xiv la que lideraba las ideas sobre la educación artística, a través de la fundación de la Academia de Pintura y Escultura en 1648 y la de Arquitectura en 1671 (Efland, 2002).

Por su parte, con la Reforma protestante del siglo xvi, los Estados germánicos habían seguido el

modelo de Philip Melanchton para establecer un sistema escolar controlado por el Estado. Pero uno y otro, la Academia Francesa y el modelo educativo general, estarían separados por una brecha insalvable hasta el comienzo de la Revolución Industrial, a finales del siglo xviii (Efland, 2002).

En Una historia de la educación del arte Arthur Efland propone que de forma más o menos paralela, entre el siglo xvii y el inicio de la Revolución Industrial se desarrollaron tres modelos relacionados con la educación y la educación artística. El primero tiene que ver con la educación artística para aficionados, una idea que germina sobre todo a partir de Pensamientos sobre la educación, donde John Locke refuerza la percepción del dominio de las artes visuales como rasgo caballeresco, aunque no por ello aconseja la transformación de un joven en «un perfecto pintor» pues esa preparación «requeriría más tiempo del que un joven caballero puede restar a otros proyectos de mayor importancia» (Locke en Efland, 69).

A continuación, se encontraba la educación artística profesional, a partir del modelo de la Academia Francesa a lo largo del siglo xviii, aunque a diferencia de aquella, buscaba satisfacer una demanda de trabajadores y artesanos con nociones de dibujo y diseño entre las nuevas industrias. Mientras que en el modelo absolutista y racionalista francés la educación artística incluía la enseñanza de arquitectura, geometría, perspectiva, aritmética, anatomía, astronomía e historia, con lecciones de dibujo al natural –el monopolio de la enseñanza del dibujo correspondía a la Academia y fuera de la institución estaba prohibida– las escuelas que aparecieron en Europa y América posteriormente dieron un papel primordial al dibujo por razones productivas y comerciales. En el caso de México, la Real Academia

3 Bajo el patrocinio de Cosimo y Lorenzo Medici se aceptó al artista como un miembro de la élite cultural. En 1562, Giorgio Vasari estableció la Academia del Disegno, primera institución formal del arte (Efland, 2002, 60).

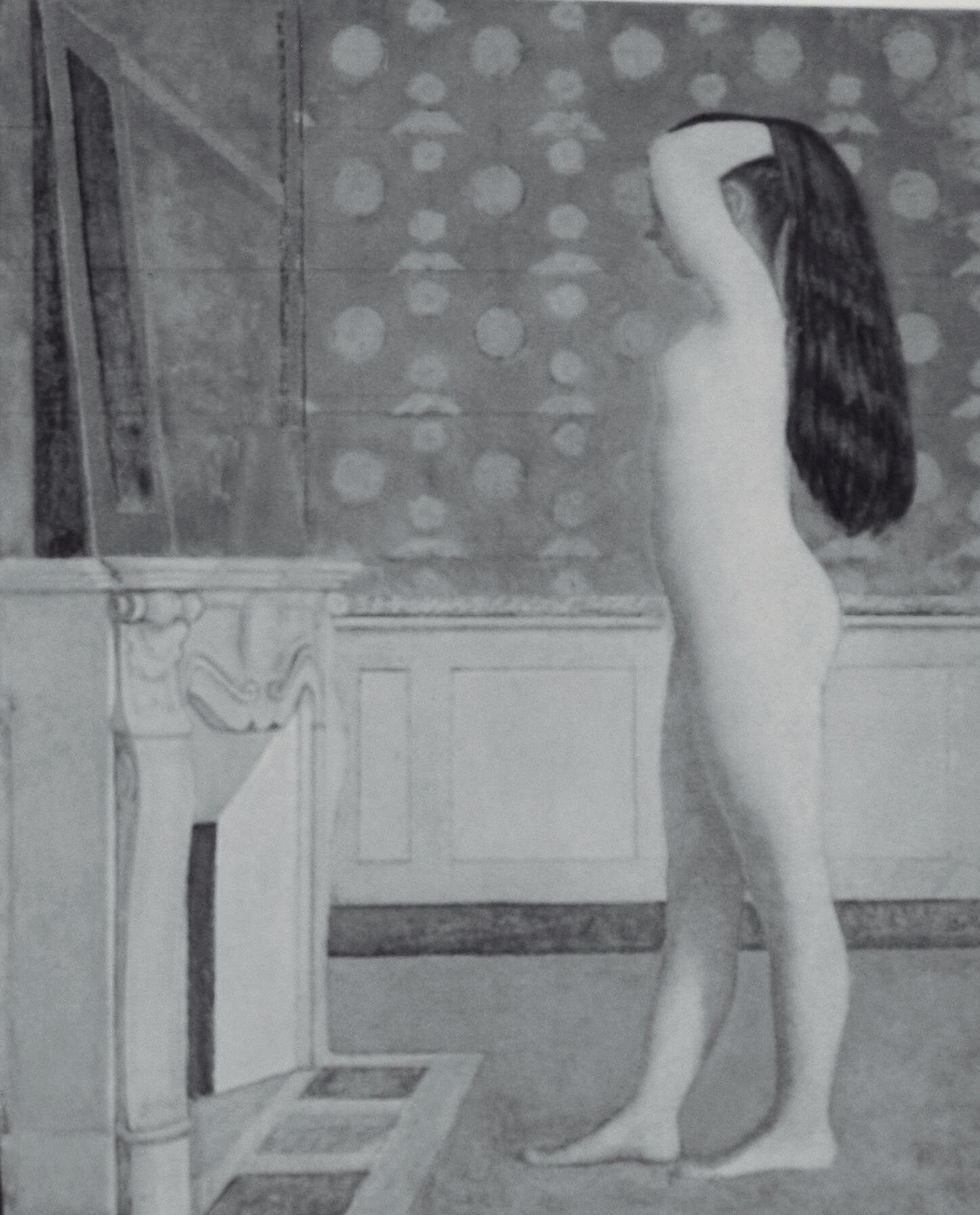

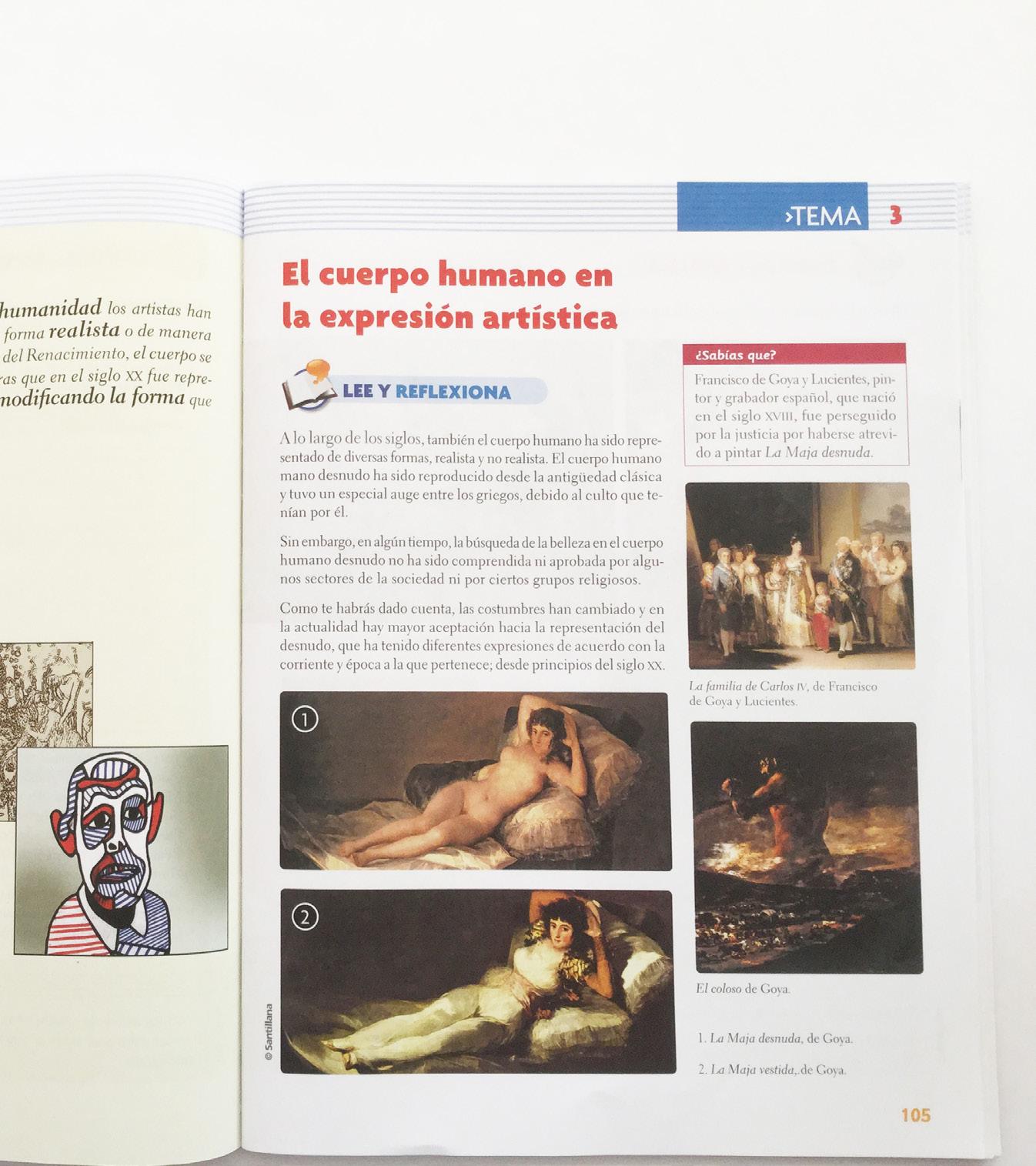

Figura 12. «Joven estudiante dibujando». Jean-Baptiste-Simeón Chardin (1738). Kimbell Art Museum. Una escena común en las academias de arte, cuando se requería a los estudiantes el dibujo de la figura humana al desnudo.

de San Carlos, fundada en 1781, fue la primera academia levantada en el continente americano, como una iniciativa de la Casa de Moneda de la Nueva España para formar grabadores que contribuyeran al proceso de acuñación de moneda. Esta última sería la idea que fructificaría en el tercer modelo, el de la educación del arte dentro de la educación general, que a su vez era producto de la Reforma Protestante antes mencionada. En el marco de una iniciativa impulsada en Estados Unidos para establecer un sistema escolar universal controlado por el Estado, Benjamin Franklin ideó en 1749 un tipo de formación escolar en la que el dibujo era primordial por las mismas razones planteadas por Locke. Aunque a diferencia del filósofo, en la utopía de Franklin el dibujo

era un lenguaje universal que podía extenderse a clases populares para ser empleado en la ejecución de oficios, quienes al no contar con apoyo estatal para financiar clases con dibujo de modelo al natural, podrían beneficiarse de la tecnología del libro y de la reproducción de imágenes para los ejercicios de copia que eran parte fundamental de la educación artística en el siglo xviii.

Durante gran parte del siglo xix el modelo predominante lo dictaron las academias de arte, aunque transformado por el reemplazo del mecenazgo, antes cortesano y burgués después de 1848, así como por el nacimiento del Romanticismo. Pero con el tiempo el monopolio de la educación artística en la Academia cedió y algunos artistas profesionales atrajeron a sus atelier a nu-

La herencia

.

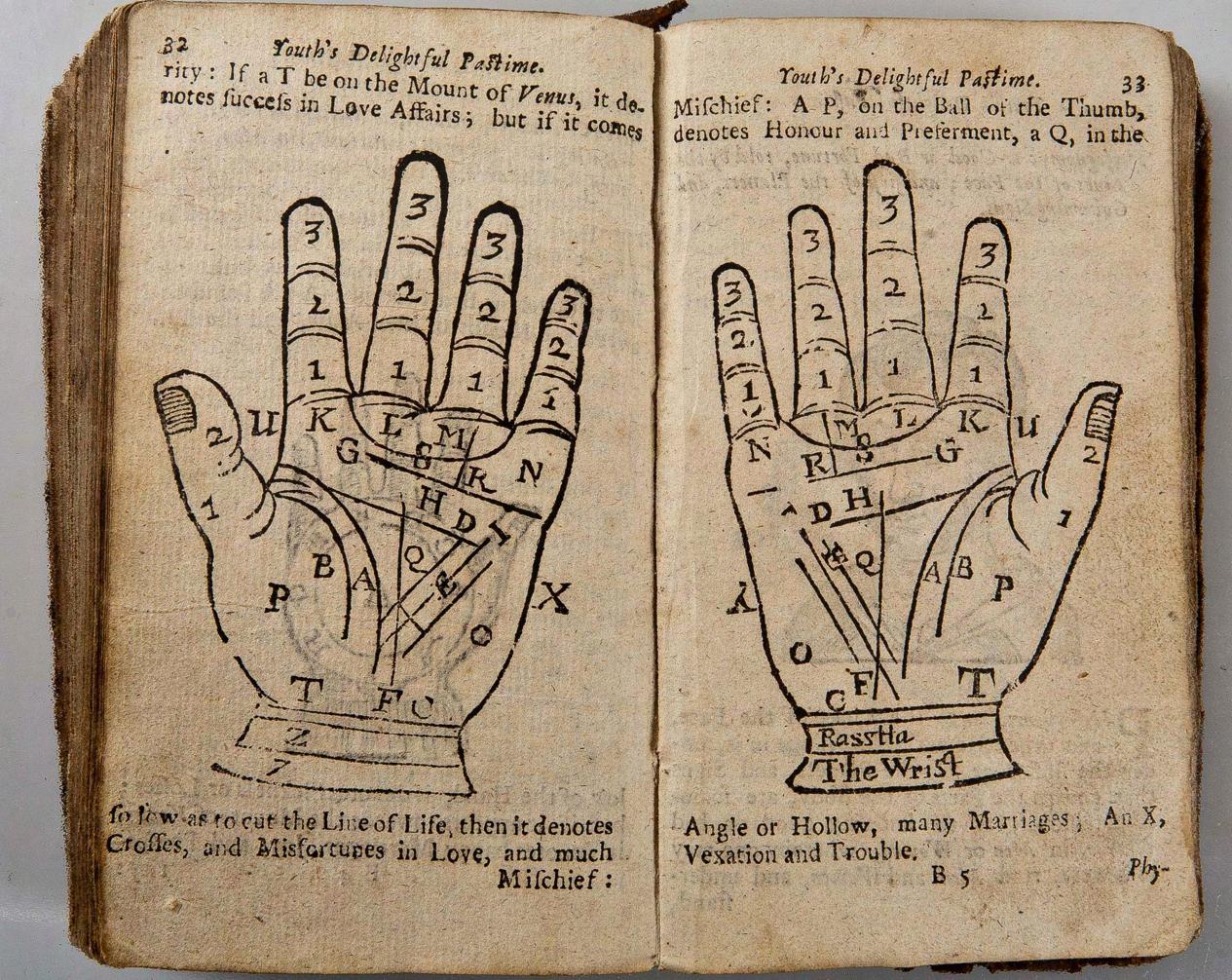

A. Bettsworth and C. Hitch, 1720. Fueron las decisiones tomadas por los primeros editores sobre los elementos gráficos en los impresos las que contribuyeron a delinear una nueva forma de educación visual.

merosos alumnos, quienes aprendían no sólo los preceptos de la instrucción académica y la reproducción de obras maestras, sino que pronto prefirieron otras técnicas como el dibujo en carboncillo y el dibujo al aire libre (Efland 2002, 85).

Los materiales impresos y la enseñanza de los elementos visuales básicos

Desde el inicio de la era industrial había tomado fuerza un movimiento a favor de la enseñanza pública o de «movimiento de la escuela común», motivado por la necesidad de la industria de mano de obra no sólo alfabetizada, sino capacitada para llevar a cabo tareas de diseño.

Para la educación artística estos esfuerzos cristalizaron hacia 1810, cuando las guerras napoleónicas llevaron al Estado prusiano a considerar el modelo escolar ideado por Johan Heinrich Pestalozzi para los centros educativos en Burgdorf e Yverdun, en Suiza. Bajo la influencia de su lectura de Emilio de Rousseau, Pestalozzi se convenció de que el fundamento del aprendizaje humano debía buscarse en la impresiones sensibles (Anschauungen) que la mente recibía de la naturaleza:

La naturaleza era la fuente de la verdad, y la verdad se obtenía a través de los sentidos. Por otro lado, existe una progresión natural a través de la cual el proceso de aprendizaje permite que la mente se relacione con los objetos del mun-

do. Así, en los primeros estadios el sujeto recibe una serie de impresiones sensibles de carácter vago, desorganizado y confuso. Posteriormente es capaz de encontrar orden y claridad en estas impresiones. Sobre la base de unas impresiones claras, la mente puede desarrollar ideas claras y distintas; pero si estas impresiones son confusas, el conocimiento resultante será deficiente (Pestalozzi, 1801/1898 en Efland 2002, 121).

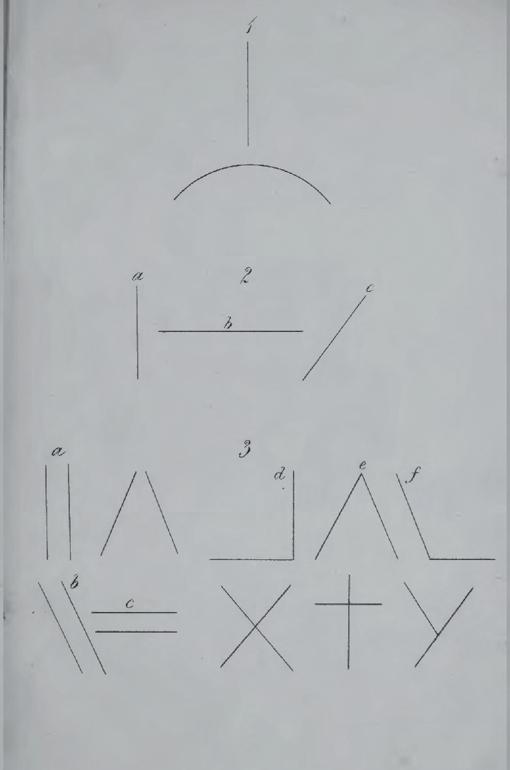

El Ministro de Educación en Prusia, Wilhelm von Humboldt, encontró en el modelo de Pestalozzi las características necesarias para enseñar a una población nacional de forma eficiente, barata, fiable y fácil de aplicar por profesores formados en poco tiempo. A diferencia del método académico, que comenzaba con la copia de otros dibujos y con el complicado tema de la figura humana, Pestalozzi se concentró en descubrir un método que comenzara con formas sencillas y avanzara hacia otras más complejas. Es decir, que partiera del aprendizaje de los elementos más simples en el vocabulario de las formas visuales. Estos elementos que configuran las formas de los objetos

podían leerse como un alfabeto de impresiones sensible que Pestalozzi llamó el abc de la Anschauung:

Le enseñamos las propiedades de las líneas rectas, por sí mismas y sin conexión con otras, bajo diversas condiciones y en diferentes direcciones arbitrarias, y le hacemos claramente consciente de los diferentes aspectos que presentan, sin considerar sus usos futuros. Luego comenzamos a identificar las líneas rectas como horizontales, verticales y oblicuas; describimos las líneas oblicuas como líneas que suben o bajan, y luego como líneas que suben o bajan hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego identificamos las diferentes líneas paralelas como horizontales, verticales y oblicuas; entonces juntamos estas líneas paralelas horizontales, verticales u oblicuas; entonces juntamos estas líneas e identificamos los ángulos principales como rectos, agudos y obtusos. Del mismo modo les enseñamos a reconocer y a nombrar los prototipos de todas las formas y medidas (Pestalozzi, 1801/1898 en Efland 2002, 125).

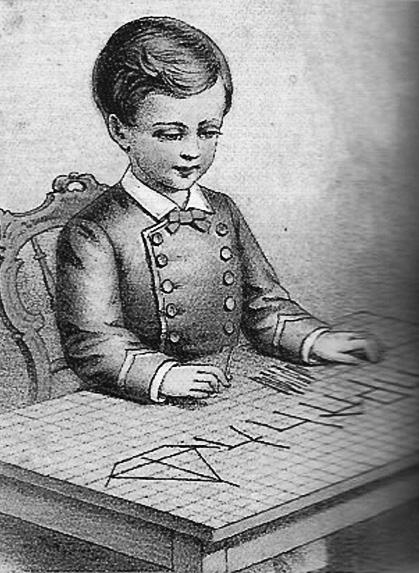

Figuras 14 a 16. Curso progresivo de dibujo creativo según los principios de Pestalozzi: para uso de profesores y autoaprendizaje, de William Whitaker, 1853. Un libro dirigido a profesores para cultivar la capacidad inventiva de sus alumnos, acompañado de ilustraciones realizadas por niños sin educación artística formal gracias a la combinación de formas básicas.

Lo que está implícito en la exposición de Efland sobre el desarrollo de las ideas de Pestalozzi, su difusión y ampliación, es la configuración del abc de la Anschauung como un proyecto editorial y gráfico que fue seguido por cualquier otro «método de dibujo» publicado por colaboradores y discípulos de Pestalozzi en años posteriores: a la descripción textual de las formas la acompañaban gráficas debidamente señalizadas y organizadas en secuencias, como se aprecia en los tres grabados de cobre que ilustraban en el libro de Pestalozzi un método para subdividir las líneas y los cuadros en unidades más pequeñas (Efland 2002, 134:135).

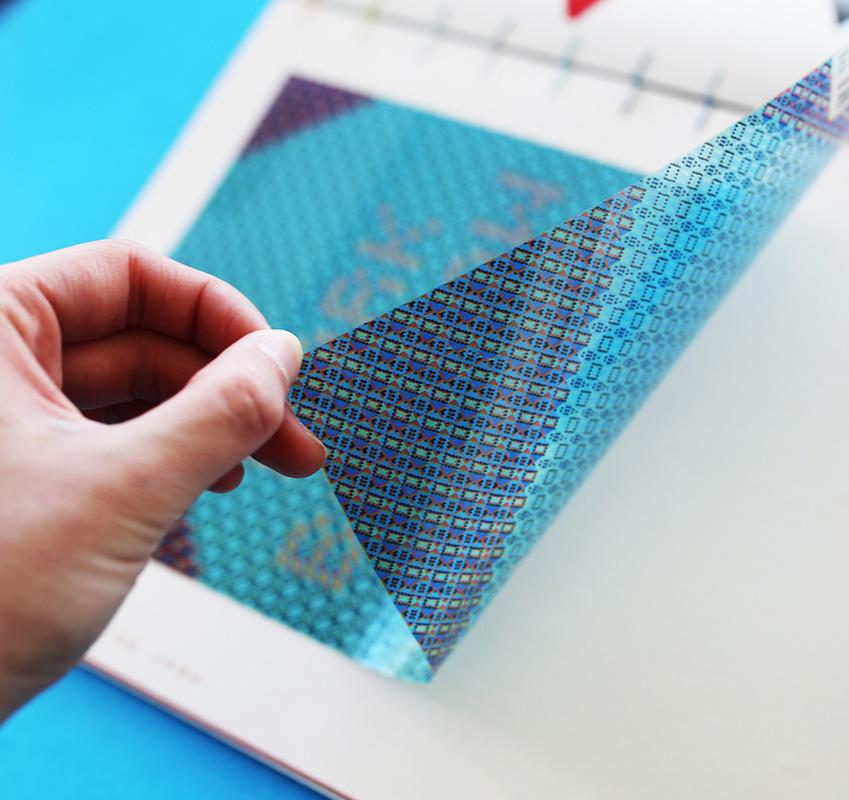

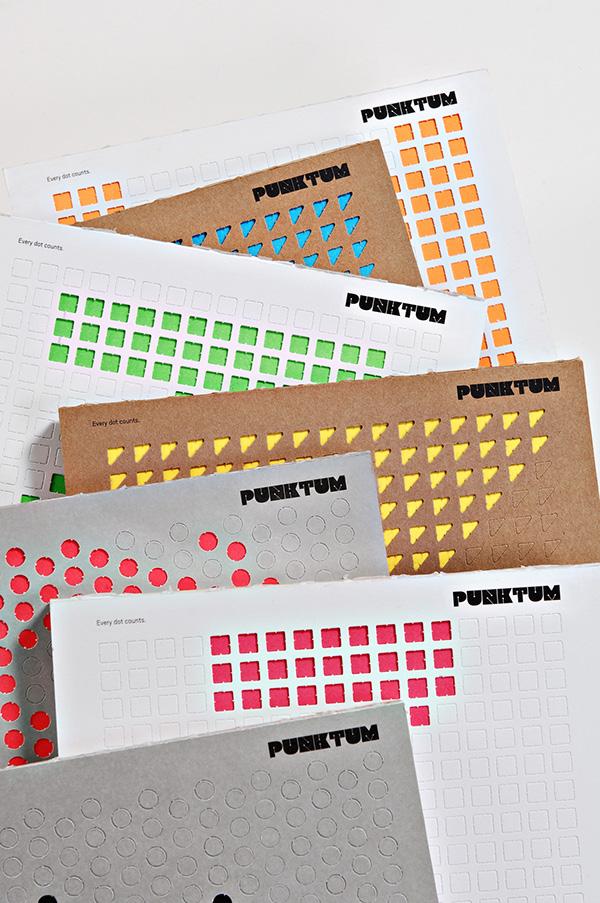

Pocos años después Friederich Froebel, pedagogo alemán que en 1808 había viajado a Suiza para estudiar dos años con Pestalozzi (Efland 2002, 181), propondría una metodología propia inspirada en dos métodos: el Stygmographie (dibujo de puntos) que consistía en una retícula de puntos en el papel del alumno correlacionado con otro similar en la pizarra del maestro; y el Netzzeichnen (dibujo de redes) el cual extendía los puntos para formar una retícula continua en la página; en ambos casos se numeraban los elementos para que el

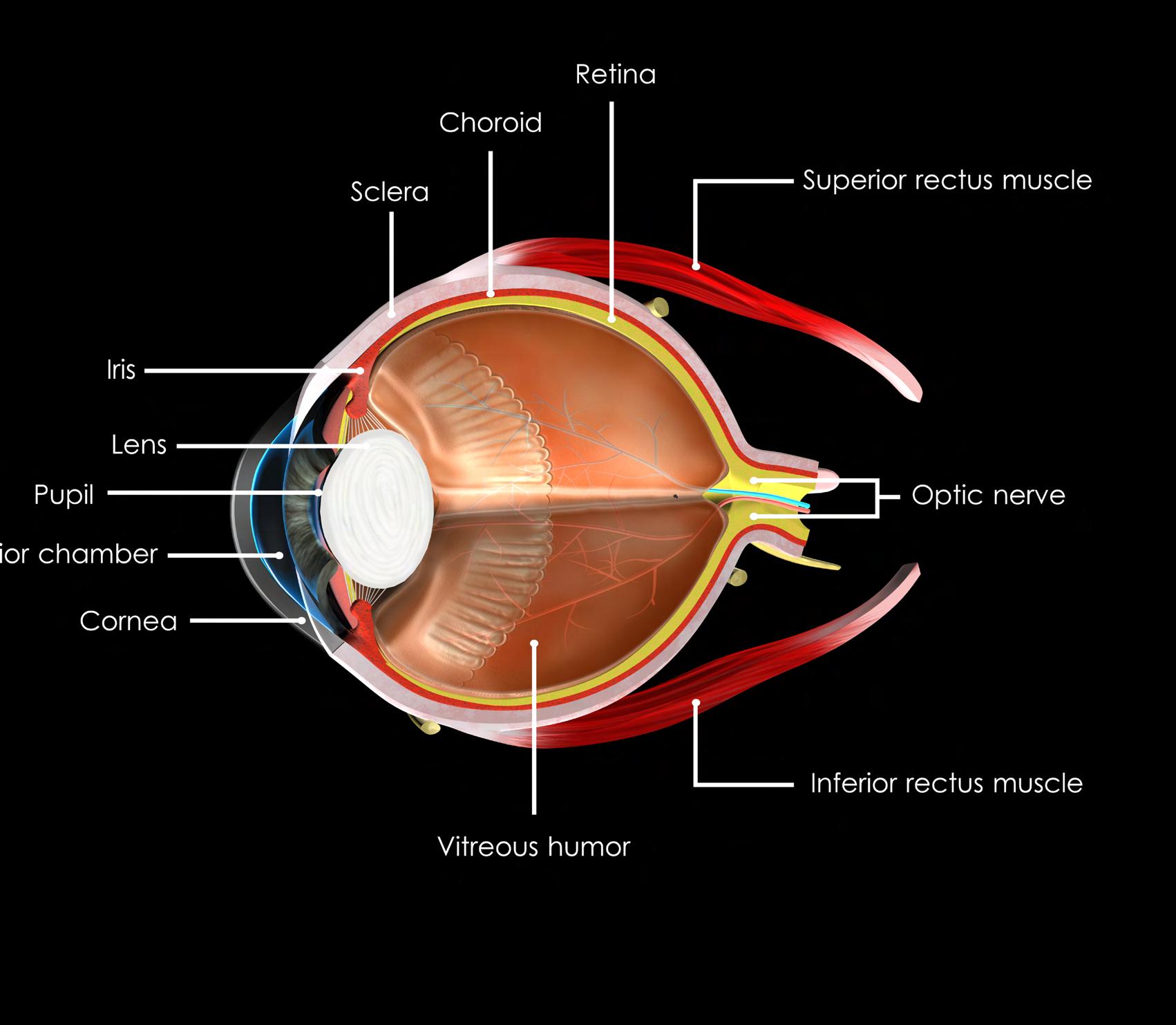

alumno pudiera aprender a crear formas uniendo los puntos. El fundamento de esta metodología es el supuesto de que el alumno requiere seguir la demostración del profesor a través de un ejercicio en un material impreso, y a diferencia de las retículas empleadas por los artistas del siglo xvi, éstas servían para la transposición de diseños planos. Si a Froebel le interesaba la retícula en la enseñanza del dibujo se debía sobre todo a su creencia de que el proceso de percepción depende de los conceptos de horizontalidad y verticalidad, y que había una correspondencia natural entre la superficie cuadriculada y el modo en que recibimos imágenes en la retina. Así, los ejercicios de retícula eran un modo de reducir la complejidad del mundo visual en componentes simplificados. En cuanto los alumnos dominaban la forma, las retículas y elementos geométricos utilizados para el análisis –los elementos fundamentales, constructivos– cedían el paso al naturalismo.

La retícula se convirtió en el paradigma visual y teórico de su contribución más influyente a la pedagogía con los «Dones y ocupaciones». Desarrollada entre 1835 y 1850, su metodología con-

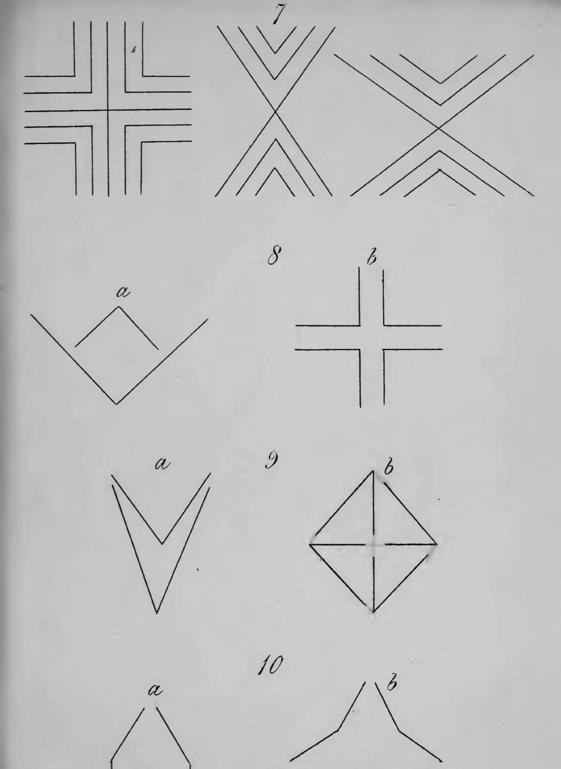

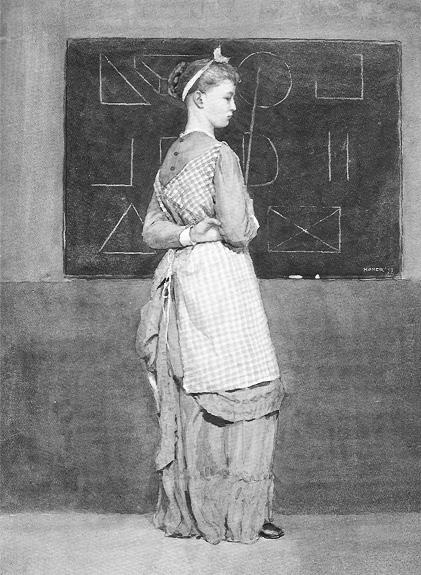

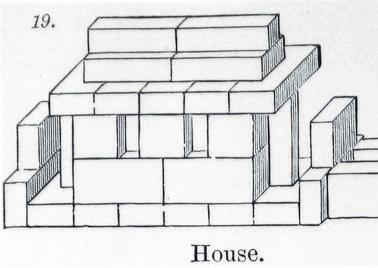

Figura 17. En Pizarrón de Winslow Homer (1877) una profesora muestra las formas básicas a su alumnos. Figuras 18 y 19. El libro de costura de Auguste Cohn (1880), y el de Ms. F. Wegerich (abajo) del mismo año, utilizaban la técnica de dibujo en retícula. Figura 20. Litografìa de Kindergarten Occupation for the Family de Froebel (E. Steiger & Company, New York, 1977).

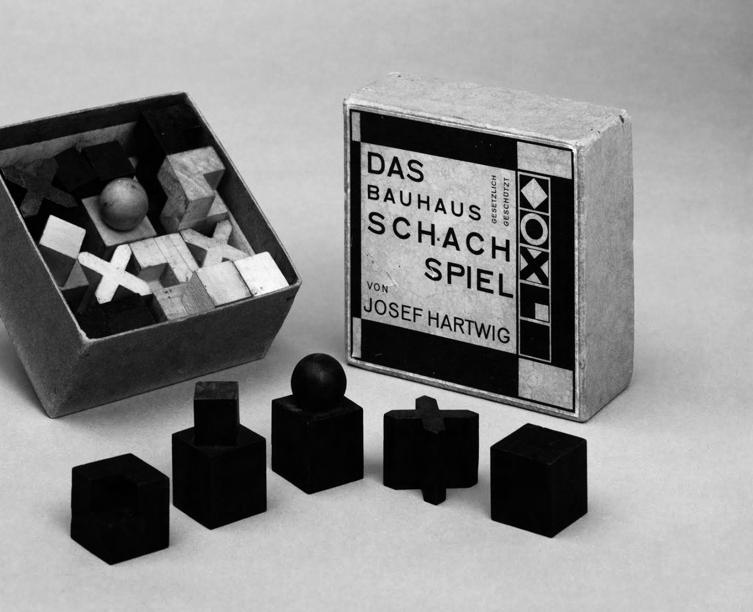

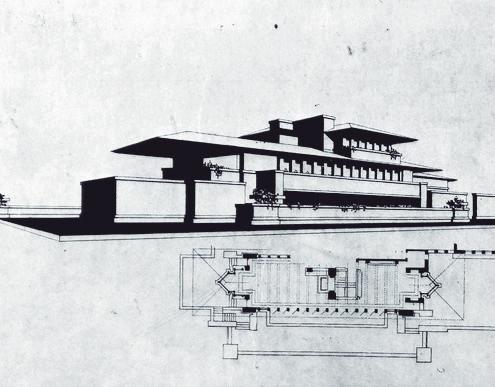

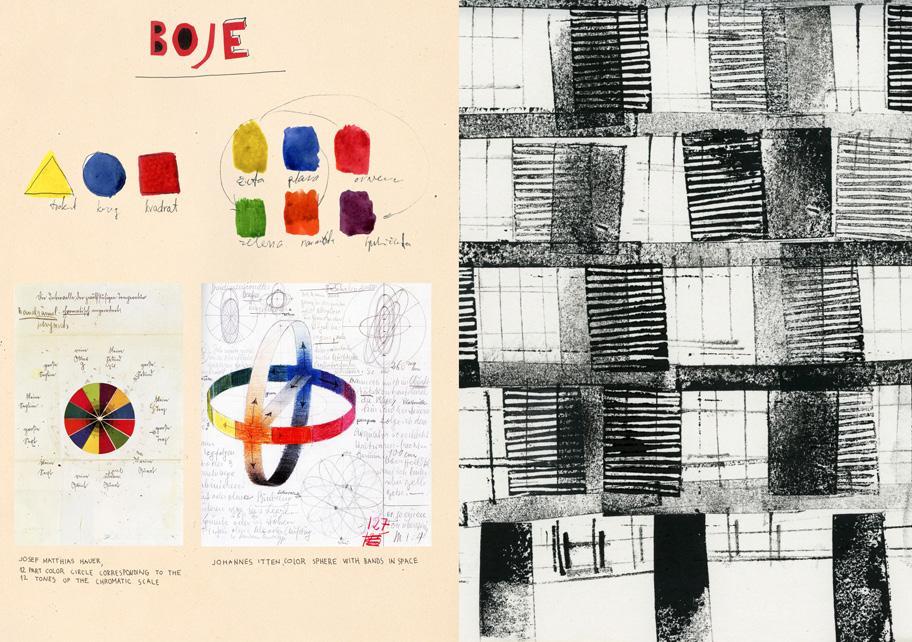

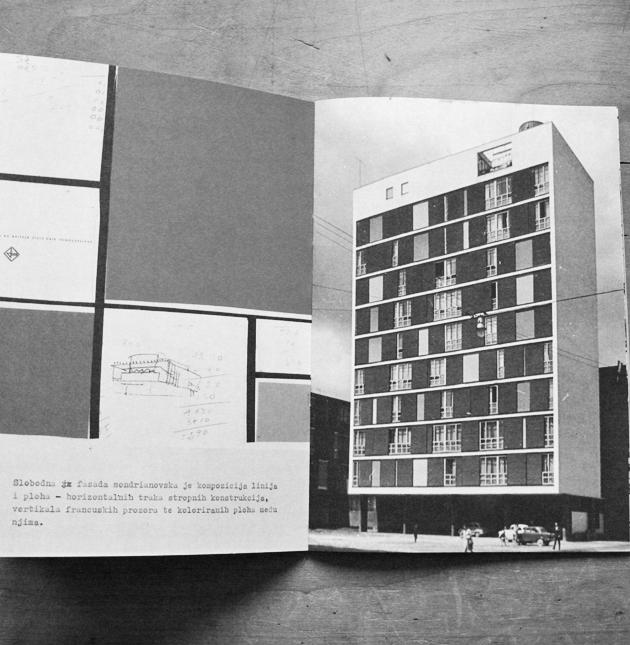

templaba el uso de bloques geométricos (dones) y actividades artesanales básicas (ocupaciones) que se introducían en una secuencia ordenada que empezaba en el segundo mes del niño y terminaban en el último año de kindergarten, cuando tenía seis años, y que correspondía a su desarrollo físico y mental.4 La importancia del método de Froebel se revela como fundamental para la historia de una pedagogía de los elementos del arte y el diseño en el siglo xx cuando se considera que los integrantes del temprano vanguardismo, como Frank Lloyd Wright, Wassily Kandisky, Piet Mondrian, Paul Klee, Walter Gropius, Josef Albers, Johannes Itten, Theo van Doesburg, Georges Braque y Le Corbusier fueron educados con los métodos de Froebel (Vázquez Ramos, 2006, 50) y que esta educación decantaría en un programa de la educación de los elementos básicos en la Bauhaus de Weimar, particularmente en el famoso curso introductorio impartido por Johannes Itten en 1919 (Lupton y Miller, 2004, 20).

Inspirado por intentos anteriores como el de William Morris y el movimiento inglés Arts & Crafts de la segunda mitad del siglo xix, Walter Gropius había imaginado para la Bauhaus una combinación del currículo teórico de las academias de arte con el currículo práctico de las escuelas de artes y oficios a través de dos fases: la Werklehere, ocupada de técnicas tradicionales, como la escultura, carpintería, metalistería, cerámica, vidriería en color, pintura mural y tejeduría; y la Formlehere, dedicada a los problemas formales y que incluía la observación, el estudio de la naturaleza y el análisis de los materiales, la representación, la geometría descriptiva, las técnicas de construcción, el dibujo de planos y la construcción de modelos, que eran complementados con teoría del espacio, el color y el diseño (Efland, 2002, 316).

4 De acuerdo con Lupton y Miller (2004), las esferas maleables y coloreadas iban seguidas de una esfera de madera, que conducía a una progresión «táctil». A continuación, el don de la esfera, el cubo y el cilindro de madera alentaban a la comprensión del cilindro como combinación de la esfera (movimiento) y el cubo (estabilidad). El cuarto don, un cubo dividido, enseña la relación del todo con sus partes y la subdivisión del cubo en geometrías cada vez menores y complejas que formaba un vocabulario de elementos progresivamente afinado y tan variado que permitiría al niño formarse representaciones del mundo circundante.

Figura 21. Niños con modelos de papel sloyd, basados en el método de Froebel. Figura 22. Quinto don de Froebel, 1900. Figura 23. Ajedrez Bauhaus, 1922. Figura 24. Sexto don, The Kindergarten Guide de M. Kraus-Boelte, 1877. Figura 25. Frank Lloyd Wright, Casa, 1906. Fundación Frank Lloyd Wright. Figura 26. Clase de Josef Albers en la Bauhaus, 1928.

En Mi curso introductorio en la Bauhaus (Kepes, 1969, 104) Itten recuerda que el Vorkurs o curso introductorio fue de hecho una manera de hacer transitar a los alumnos provenientes de escuelas de artes y oficios y academias de arte de toda Alemania al sistema de la Bauhaus.

Al aprobar el Vorkurs el estudiante aprendería un oficio en los talleres de la Bauhaus, al tiempo que recibiría un adiestramiento de diseño, con vistas a una futura colaboración con la industria. Por lo tanto, la misión del curso de Itten era averiguar la habilidad creadora del estudiante, ayudarle a encontrar su vocación y enseñarle los métodos elementales formativos que le permitieran adquirir los medios de expresión artística, una vez que hubiera descubierto qué materiales estimulaban su actividad creadora. Después de una actividad preparatoria que predisponía el cuerpo para la perceptibilidad:

…se hablaba de las formas y de los colores, y se presentaban en todos los contrastes polares posibles. Estos contrastes podían presentarse como categorías intelectuales: pequeño-grande, largo-corto, ancho-angosto, grueso-delgado, claro-oscuro, recto-curvo, angosto-grueso, agudo-romo, mucho-poco, duro-blando, liso-áspero, ligero-pesado, transparente-opaco, constante-intermitente; además, se hizo trabajar a los alumnos con los contrastes entre los siete colores y las cuatro direcciones en el espacio. Los estudiantes tenían que presentar estos diversos contrastes separadamente o combinarlos, de manera que permitiesen a nuestros sentidos percibirlos de modo convincente (Itten en Kepes, 1969, 105-115).

Fiel a la tradición formalista, la pedagogía del diseño moderno practicada en la Bauhaus consistía en la disposición y redisposición repetitiva de una colección de signos según determinadas reglas de combinación, de forma que se hiciera clara

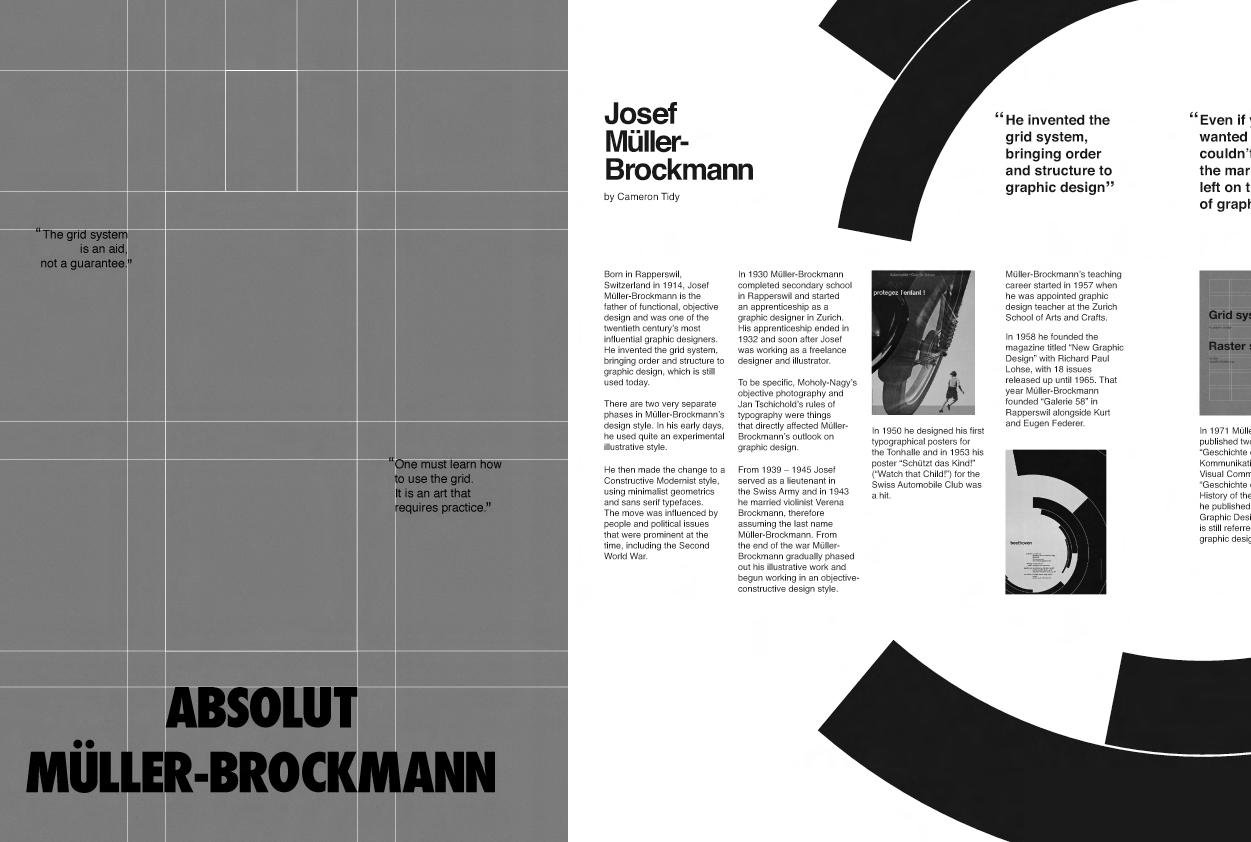

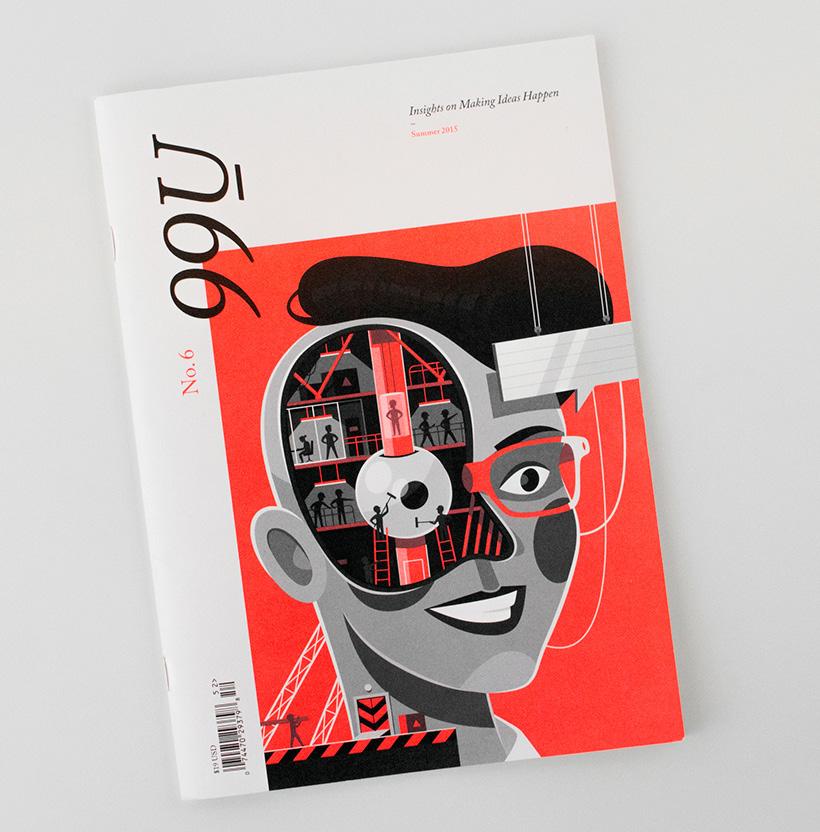

para el estudiante la existencia de un vocabulario de signos combinados según normas gramaticales. Estos ejercicios fueron la guía para libros de texto posvanguardistas como Graphic Design Manual de Armin Hofman (1965), o Manual del diseño tipográfico de Emil Ruder (1967).

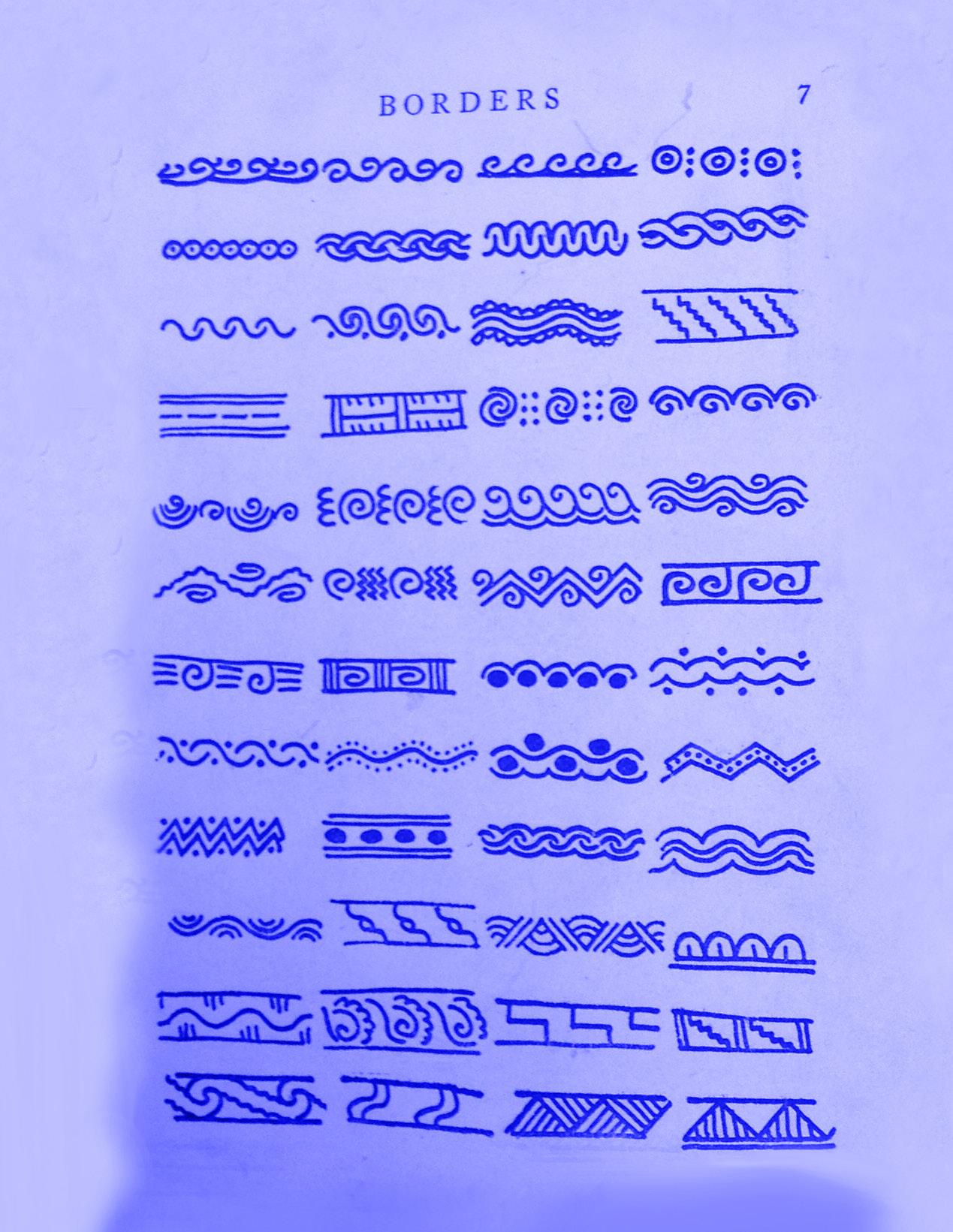

En el diseño de libros para la educación del diseño se concretaron muchas de las postulaciones teóricas de la pedagogía del dibujo de Pestalozzi y Froebel, la teoría Gestalt de la forma y los descubrimientos de diseño moderno: se exponían gráficamente modos de organizar elementos geométricos y tipográficos en relación con oposiciones formales tales como ortogonal/diagonal, estático/dinámico, figura/fondo, lineal/plano, regular/irregular; la retícula, por su parte, había ascendido desde su uso en ejercicios para el kindergarten a una herramienta indispensable como estructura subyacente para la organización de los elementos de diseño (Lupton y Miller, 2004, 28).

El libro y la educación artística en México

Como en Europa, en México desde finales del siglo xviii se consideraba que la enseñanza del dibujo era fundamental para el buen ejercicio de cualquier actividad. Desde el punto de vista escolarizado, en un principio se destacó que mediante el dibujo se desarrollaba la capacidad de observación y el pensamiento abstracto en apoyo del conocimiento científico, pero en poco tiempo la práctica del dibujo adquirió una dimensión más amplia, al convertirse en parte de una cultura general. De ahí que, además de las clases que se impartían en la Academia de San Carlos, destinadas a los futuros artistas del país, empezaron a proliferar cursos impartidos por maestros que se anunciaban en los periódicos, la mayoría de ellos, artistas extranjeros que impartían lecciones en sus domicilios (Pérez Salas, 2013).

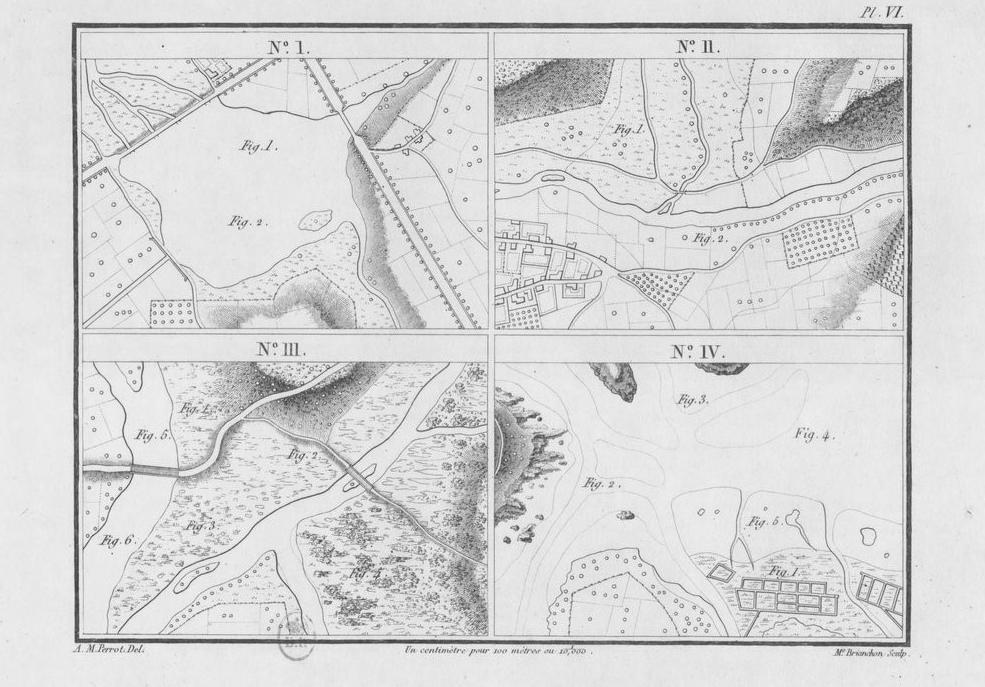

Figura 27. Este reportaje sobre Josef Müller-Brockmann, maestro del estilo internacional suizo –para el cual la retícula era un elemento fundamental– reúne dos de sus diseños más icónicos: la portada de su libro El sistema de retìculas en el diseño gráfico (1981) y el póster sobre Beethoven para el Zurich Town Hall (1955). Por el diseño editorial: ©2009-2017 GRAPHICSTYL3

Otra forma muy popular del aprendizaje del dibujo fue el uso de manuales que circularon en el país a partir de 1840, muchos de los cuales, como el Manual del dibujante de Aristide Perrot, eran traducciones de otros que circulaban en Francia. Estos métodos abreviados se difundieron rápidamente gracias a su inclusión en publicaciones de alto tiraje como los calendarios –la guía familiar para consultar los días de misa o los nombres de santos para recién nacidos, entre otros datos– y en publicaciones destinadas a niños y mujeres de clases medias y altas, como Diario de los niños y Semanario de las señoritas mejicanas. Para el segmento femenino se insertaron numerosos temas sobre el dibujo, ya que aunque éste se consideraba importante para la formación de cualquier joven –el dibujo era útil para el desarrollo de las manualidades– se creía de mal gusto que las mujeres acudieran a clases en las academias de arte (Pérez Salas, 2013).

No se debe perder en cuenta que el sustrato de esta metodología de la enseñanza del dibujo como una habilidad básica asequible a toda persona a través del uso los sentidos, y que se vale

para ello de la reproducción impresa, es resultado de la popularización y adaptación del método de Pestalozzi y su importación a América.

De hecho, el método Pestalozzi buscó abrirse camino hacia la educación escolar en esta misma época, y en 1873 el Ayuntamiento de la Ciudad de México se propuso utilizarlo –aunque sin concretarlo, por falta de fondos– como guía para la enseñanza primaria (Meneses Morales, 1998, 269). En 1883 se aplicó por primera vez en la Escuela Modelo de Orizaba, bajo la dirección de Enrique Laubscher, con tanto éxito que el gobernador Apolinar Castillo decidió implantarlo en todas las escuelas del estado (Bazant, 2006, 68). No obstante, será hasta su sublimación en el Método de dibujo mexicano de Adolfo Best Maugard que encuentró su cauce hacia la formación básica nacional.

La reforma educativa impulsada por el régimen de Porfirio Díaz a principios del siglo xx se topó con la renuencia de las formas de instrucción tradicional

y del arraigado uso de materiales impresos cuya selección dependía de intereses particulares:

Para enseñar a leer y a escribir se utilizaban unos pequeños libritos llamados comúnmente silabarios, cartillas o bien métodos conocidos por el nombre del autor. […] La presentación de ellos era bastante uniforme, de 15 por 10 centímetros, impresos en papel blanco amarillento, sin lustre, con letras negras […] Cada estado escogía su método y la elección estaba sujeta a varias circunstancia, tales como el éxito de tal o cual método, el deseo de proteger a un autor estatal […] Todas las materias que los niños llevaban en las escuelas requerían su libro de texto, de tal manera que cada año el alumno necesitaba de cuatro a seis libros, siendo el más importante el silabario o cartilla ya mencionado. A los contemporáneos, el empleo de tantos libros de texto les parecía un exceso. (Bazant, 2006, 54-57).

Pese a ello, en el círculo de investigación pedagógica del Porfiriato había una gran preocupación por la consolidación de la figura del libro de texto escolar; así lo demuestra el acuerdo de que «los libros de texto deberán estar conforme, en cuanto a su asunto, con el programa educativo vigente», tomado en el Segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889, que organizó el Secretario de Justicia e Instrucción Pública Joaquín Baranda (Carranza, 2008, 18).

En 1921, cuando finaliza la Revolución Mexicana y triunfa la facción encabezada por Álvaro Obregón, la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes es sustituida por la Secretaría de Educación Pública (sep), a cargo de José Vasconselos, que también integra un Departamento de Bellas Artes y éste a su vez una sección de Dibujo y Trabajos manuales. Es al director de esta sección, Adolfo Best Maugard, a quien Vasconselos encomienda implementar un método capaz de difundir la educación estética entre un amplio sector de la población infantil (León Mejía, 2001, 70).

Best Maugard había desarrollado su método entre 1910 y 1920, a partir de la incorporación de corrientes diversas. Estaba, en primer lugar, el ideal de la democratización del conocimiento a

Figura 29 a 34. Los elementos más complejos del método de Best Maugard se originan a partir de la línea recta, a la cual siguen: la línea curva; el medio círculo; el círculo; la figura ese; la espiral; el zig zag. Ilustración digital: Ana Guerrero.

través de la instrucción pública que había defendido el Ateneo de la Juventud, agrupación formada en 1909 para oponerse al cientificismo positivista del Porfiriato. También tuvieron impacto en él las ideas descritas por Manuel Gamio en Forjando patria: Pro-Nacionalismo (1916) donde se consideraba la unificación de las razas en México como una forma para conseguir una nacionalidad definida (Cordero, 2010); estas ideas concordaban con las políticas de Anatoli Lunachsky, Ministro de Instrucción Pública en la Unión Soviética, quien había inspirado a Vasconselos con su proyecto de fomento a un arte nacional que cambiaría las concepciones de una clase media y alta para ir más allá de la producción monumental y permear el diseño de los objetos cotidianos, la decoración de los espacios públicos y privados y la educación visual en los niveles básico y secundario (León Mejía, 125).

Finalmente, fue determinante la estancia de Best Maugard en Europa, donde a su interés en las exposiciones sobre arte popular ruso acogidas por la vanguardia artística, se sumó su contacto con las ideas sobre la reducción sintética de la forma de Wassily Kandinsky en «Sobre el problema de la forma», de 1912; y según sugiere Marina Vázquez Ramos (48), seguramente también con el método pedagógico de Pestalozzi el cual, como se ha mencionado, había sido parte de la formación de buena parte del contingente de la vanguardia europea.

Best Maugard comparte con Pestalozzi ideas tanto sobre la creación de una «gramática» para el dibujo, como sobre el hecho de que con ellos pretendieran enseñar a los alumnos de todas las clases sociales (49). En 1923 la Secretaría de Educación Pública publicó el Método de dibujo: tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano, un manual ilustrado por Miguel Covarrubias con un tiraje de 15 mil ejemplares, destinado a ser distribuido entre los alumnos del nivel básico. El método proponía un vocabulario visual a partir de siete elementos primarios y una gramática como

la base para la creación de un arte nacional. Los elementos de dibujo habían sido tomados de las ruinas encontradas del arte prehispánico y sólo se les prestaba atención por sus cualidades formales y no su contenido simbólico.

Best Maugard identificó las características de la combinación de estos siete elementos en series estáticas y dinámicas: grecas y petatillos Las líneas que componen estas formas no cruzan ni intervienen estas combinaciones, lo que produce, según el autor, un sentido de armonía en el arte indígena mexicano. Creía que el arte popular era el principal vehículo para lo «genuinamente mexicano» y a través del contacto con la tradición nacional sintetizada en el vocabulario visual presentado por su maestro, el niño podría iniciarse en la misma trayectoria de la evolución del arte mexicano a través de los siglos (Cordero, 2010).

La aplicación del método Best Maugard iniciaba con la reproducción de los siete elementos básicos y sus combinaciones, para proceder a sus aplicaciones en la representación de objetos naturales y culturales. El método concluía con la representación de la figura humana. Involucraba también la evolución de los medios y las técnicas, partiendo de dibujos lineales, primero con lápiz

«Al adquirir el vocabulario visual básico, el estudiante descubriría su creatividad natural...»

Figura 35. A method for creative design. Adolfo Best Maugard, Londres, Alfred A. Knopf, 1926.

y después con acuarelas, lapiceros y crayolas, para pasar después al uso de campos de color y la creación de volumen a través del dibujo, sombreando con acuarela, modelando con arcilla y construyendo con pajillas.

Se confiaba que al adquirir el vocabulario visual básico, el estudiante avanzara en su desarrollo cognitvo y descubriera su creatividad natural. Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. En 1934 Diego Rivera escribe:

...el método Best [...] era absolutamente inadecuado para desarrollar el instinto y la imaginación del niño, pues no hacía sino aprisionar su personalidad dentro de nuevos moldes (León Mejía, 83).

Además, como detalla Leticia León Mejía, el método no tuvo apoyo entre los normalistas, que denunciaban su ausencia de bases pedagógicas, de fuentes que documentaran la investigación de Maugard sobre los elementos singulares del arte mexicano, así como por el pronto agotamiento de las posibilidades combinatorias y lo que ello significaba para la creatividad del niño.

La renuncia de Vasconselos en 1924 a la dirección de la sep precipitó la supresión del método un año después, aunque el estilo que promovía persistió, particularmente en el diseño escenográfico y en la ilustración de libros.

Para una historiadora del arte como Karen Cordero, su aportación más grande, no obstante, fueron las diversas iniciativas visuales que hizo brotar entre el grupo de artistas que fungieron como instructores de él entre 1921 y 1924, y que se convirtieron en figuras clave en el desarrollo de las propuestas estéticas basadas en la abstracción formal: Rodríguez Lozano, Abraham Ángel, Miguel Covarrubias, Rufino Tamayo, Agustín Lazo, Julio Castellanos y Jorge Juan Crespo de la Serna (Cordero, 2010).

Editorialmente, el método Best Maugard representa un indicador histórico clave de la rela-

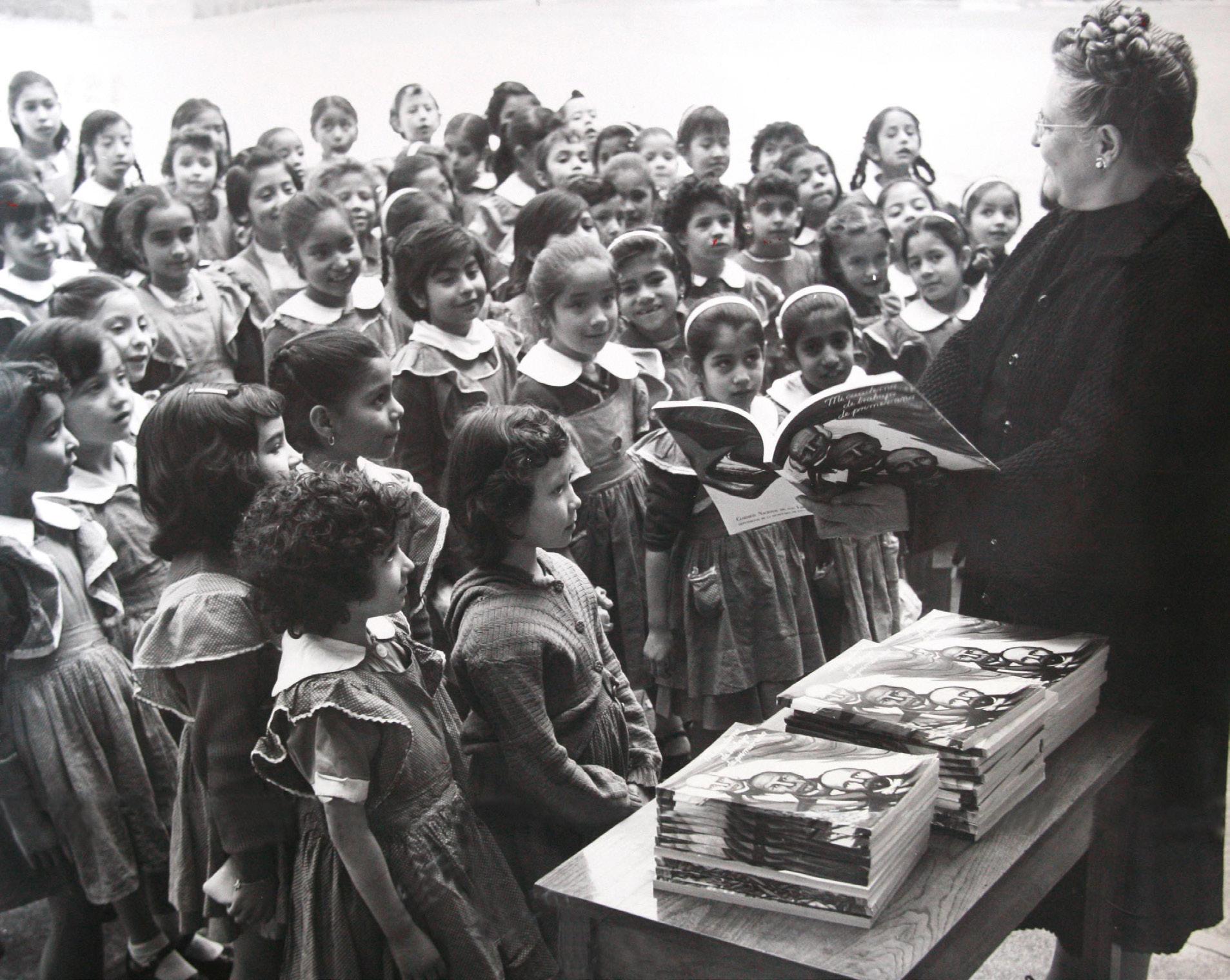

Figura 36. «A cincuenta y siete años de la entrega del primer libro de texto gratuito». Fotografía de la Comisión Nacional de Libros de Texto (conaliteg), 1960. Especialmente en el norte del país esta iniciativa provocó las protestas de los padres e familia.

ción entre las posibilidades de la cultura impresa y la educación visual como formación básica integrada a la educación nacional.

Los libros de texto gratuito en México

Vasconselos estaba convencido de que era necesario aumentar los esfuerzos de la sep en materia de difusión del libro, un objeto cultural demasiado raro, demasiado caro y demasiado inaccesible en el país. Para lograrlo era preciso desarrollar ediciones nacionales y contravenir así la tradicional edición educativa dominada por Francia, España y Estados Unidos.

Esta idea guió a partir de enero de 1921 el plan de publicaciones encabezada por la colec-

ción «Clásicos», a cargo de Julio Torri, con un tiraje de 20 a 25 mil ejemplares, un precio de venta de un peso y distribución gratuita a las bibliotecas, las escuelas y las instituciones públicas. Paralelamente, la sep repartió cerca de un millón de ejemplares del Libro nacional de escritura-lectura, y una edición de 100 mil ejemplares de la Historia Patria de Justo Sierra (Fell, 1989, 492).

Desde el anuncio del plan de publicaciones se reprochó a Vasconselos el despilfarro de fondos públicos, la imposición de criterios culturales no populares y la publicación de obras de difícil lectura, anacrónicas y carentes de aplicación práctica inmediata. También se alzaron las protestas de los editores de la Ciudad de México por lo que consideraban una monopolio concedido a las ediciones del Estado en el terreno de los textos escolares,

Figura 37. El 16 de enero de 1960 el Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet entregó en la localidad de El Saucillo, San Luis Potosí, los primeros libros de texto gratuitos. Fotografía de Archivo General de la Nación.

algo sin precedentes en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y España, donde éste era un trabajo de las imprentas particulares (Fell, 496).

A pesar de que la empresa vasconselista colapsó poco después, años más tarde, cuando el presidente Adolfo López Mateos –en su juventud, seguidor de Vasconselos– encomendó al entonces Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, solucionar la situación de analfabetismo del país a través de la Conaliteg, se comprobó que la edición de libros escolares nacionales seguía siendo controversial. En 1962, al ser anunciada la obligatoriedad del uso de los libros, la Unión Neolonesa de Padres de Familia y la Sociedad Mexicana de Libros Escolares se unieron para denunciar el plan del Estado de uniformar «el pensamiento de una generación, de acuerdo

con las ideas de unos cuantos autores» (Carmona, 2014). Y aunque desde su creación no se ha revivido la animosidad con la que se emprendieron marchas de protesta y las descalificaciones públicas de ilegalidad, la conaliteg y la figura del libro de texto han visto transcurrir su historia bajo el escrutinio público.

De cualquier forma, fue breve el punto de contacto entre esta disputa y el desarrollo de la educación artística. Porque aunque en 1929 nació la Escuela Nacional de Artes Plásticas (enap), adscrita a la Academia de San Carlos, y en 1947 se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes, como se verá a continuación, desde la disolución del Método Best Maugard en 1925, la educación artística había dejado de ser considerada una asignatura cuya didáctica requirieran un soporte editorial.

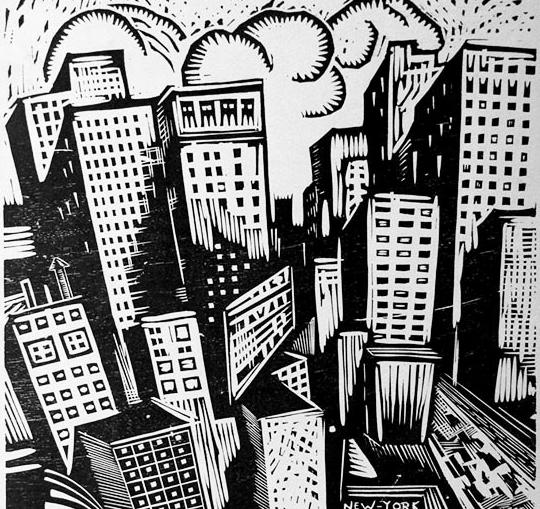

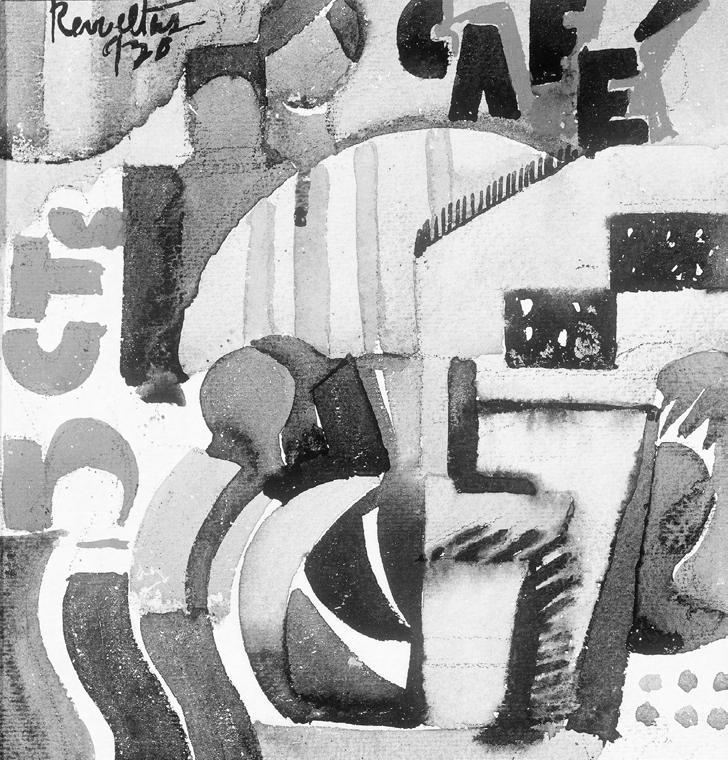

Varios de los niños educados según el Método Rodríguez Lozano se convirtieron en notables artistas. Figura 38 Tinta sobre papel, Ramón Alva de la Canal, Colección familia Alva de la Canal. Figura 39 Gabriel Fernández Ledesma, New York, 1922. Figura 40 «El café de cinco centavos», Fermín Revueltas, 1930.

El Método Rodríguez Lozano

El Método Rodríguez Lozano, que sucedió al de Dibujo Mexicano de Best Maugard, estaba inscrito en una pedagogía del arte que tomó fuerza en el siglo xx, la del expresionismo infantil, que propugnaba el desarrollo de la imaginación, rechazaban la práctica de la copia y no daba importancia a las deformaciones anatómicas o de perspectiva en beneficio de un contenido expresivo. Tomó forma en la Escuela de Pintura al Aire Libre (epal) –que el artista Alfredo Ramos Martínez ideó en 1913 según el modelo de la escuela au plein air de Barbizon, con fuerte influencia impresionista, y dependiente de la Escuela Nacional de Bellas Artes– que si bien no fue creada para atender a la población escolar, es considerada el paradigma de la educación artística infantil dado que muchos alumnos eran niños pertenecientes a sectores populares.5

Contrario al método Best, el fundamento pedagógico de la epal era la completa libertad creativa del alumno. El profesor se limitaba a hacer observaciones relativas a la línea, el color o la estructura, mediante juicios cuyo propósito era guiar al discípulo, entusiasmarlo y valorarlo. Para logrado, era necesario que considerara a cada uno de los alumnos como un caso particular. De igual forma, se suponía la existencia de capacidades innatas del ser humano y consideraba que el proceso educativo sólo debía proporcionar el ambiente adecuado para que la identidad y cultura inherentes florecieran en el individuo. Se creía que esa expresión tendría mayor fuerza cuanto más pura fuera la raza, es decir, se esperaba una mayor predisposición de los estudiantes indígenas a la manifestación artística.

Finalmente, al ser la educación un proceso de autoconocimiento se debían rechazar conceptos previos sobre el arte o normas metodológicas preestablecidas (León Mejía, 92). Como es posible suponer, tanto la metodología de la enseñan-

za simultánea como el uso de imágenes reproducidas que habían favorecido el uso de materiales impresos en la enseñanza del dibujo entraban en abierto conflicto con estos ideales.

A pesar de un prolongado éxito, el modelo de la epal comenzó a decaer cuando la política educativa cambió a favor del desarrollo industrial del país. De la pintura al aire libre se pasó a la capacitación para el trabajo de artesanos y obreros. Además, cuando el sistema epal pasó de la Escuela Nacional de Bellas Artes a la Sección de Dibujo de la sep, comenzaron a presentarse problemas de subvención y nuevas exigencias para integrar la educación artística con materias específicas: dibujo, pintura mural, arte aplicado y reproducción original. También se solicitó un plan de trabajo, un reglamento para las escuelas y se estableció el certificado de primaria como requisito para ingresar a los talleres. Fue este corsé burocrático y el abandono gubernamental lo que llevó al cierre de los primeros centros epal en 1932 (León Mejía, 115).

La educación de las artes visuales en México en la última mitad del siglo XX

La influencia del Método Rodríguez Lozano no es la única responsable de lo difícil que es rastrear la producción de libros didácticos para la enseñanza del arte después de la década de 1930. No sólo el modelo desarrollista asumido por los gobiernos mexicanos a partir de 1940 dejó de lado cualquier forma de conocimiento que no contribuyera a una formación «práctica», sino que la educación artística en sí misma entró en un proceso de transformación que reabrió la brecha entre la educación artística profesional y la educación artística en formación básica.

El modelo pedagógico de la Bauhaus en Europa, sustentado sobre el ideal de la creatividad –una combinación de facultades innatas para la percepción e imaginación– que hacía posible aspirar a una educación para todos los individuos a través del aprendizaje de un lenguaje visual, y que estaba en el corazón tanto de métodos de dibujo como el Best o de pintura expresiva como el Rodríguez Lozano, entró en abierta crisis hacia

la década de 1960, con la desmaterialización del objeto del arte ante el avance del arte-proceso, el arte conceptual, la introducción de nuevas tecnologías en la práctica artística y la decadencia del abstraccionismo geométrico y abstracto en la pintura y escultura (de Duve, 2013, 23).

A pesar de ello, la oferta educativa tardó en actualizarse. Si bien Mónica Mayer (2004, 10) recuerda que en 1972 la licenciatura en Artes Visuales en la enap ya comenzaba a dar énfasis a la teoría –estructuralismo, marxismo, semiótica, teoría de la comunicación, feminismo, psicoanálisis–que a los talleres tradicionales de pintura, escultura y grabado,5 entrada la década de 1990 todavía es posible encontrar testimonios como el de José Miguel González-Casanova, quien recuerda que la formación artística tradicional todavía era obligatoria y las técnicas que se podían aprender limitadas, así como la discusión crítica sobre las obras y los procesos de creación (Montero, 143).

Y si este era el caso de la formación profesional, la formación básica en artes visuales atravesaba un periodo todavía más crítico. Entre 1958 y 2014 la Secretaría de Educación Pública ha producido seis generaciones6 de libros de texto gratuito destinadas sobre todo a niveles de formación primaria. Las primeras seis generaciones se describen en la siguiente sección.

5 Mónica Mayer, una de las primeras artistas de performance en México, recuerda que en 1972 Kati Horna daba un taller de fotografía y Óscar Olea una clase de cibernética. «Como suele suceder, las clases de historia del arte difícilmente llegaban al muralismo, pero de todos modos nos enterábamos que aparte de la obra tradicional, había otros mundos por descubrir, como el performance, la instalación, la poesía visual, el arte correo o el arte conceptual» (2004, 10).

6 Durante 2014 se comisionó una séptima generación de libros de texto, animada por la Reforma Educativa de 2013 –finalmente promulgada el 25 de febrero de 2013 por el Presidente Enrique Peña Nieto–, así como por la polémica desatada ese mismo año por la detección y denuncia de 117 erratas y anacronismos en la información contenida, según las declaraciones del entonces titular de la sep, Emilio Chuayffet. Desde entonces la conaliteg ha admitido que no contempla un plan de reforma de los textos escolares, aunque asegura que en las últimas ediciones 2014-2015 y 2015-2016 sí hubo algunos cambios de contenido: se retomó la portada con «La Patria», de Jorge González Camarena, que apareció en los libros de 1962 a 1972 (De Ávila, 2015).

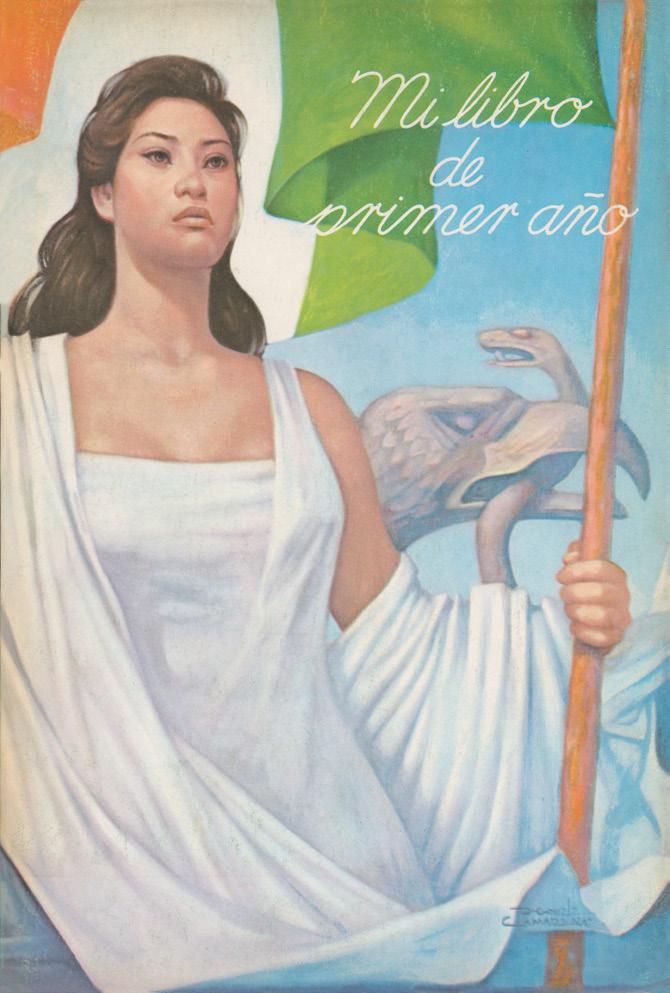

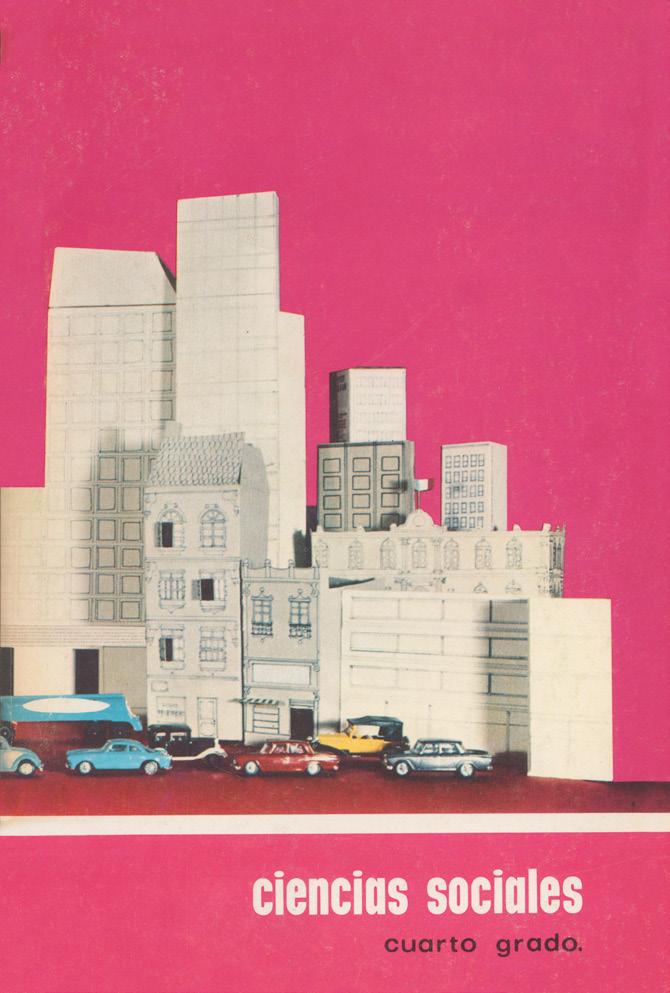

Estos materiales se editaron en el sexenio entre 1958 a 1964, bajo la dirección de Martín Luis Guzmán. En los primeros cuatro años, los libros se publicaron con portadas ilustradas por David Alfaro Siqueiros, Fernando Leal y Raúl Anguiano con las figuras de héroes nacionales; en 1962 se utilizó para todas las materias la icónica ilustración «La Patria» de Jorge González Camarena.

La edición contempla algunos elementos editoriales clásicos, como una hoja de título con frontispicio y mínimas marcas de edición como la numeración de página y títulos de sección.

Se percibe ya, al menos en los libros de trabajo, lo que Escolano Benito llama la relación sujeto-texto (2006, 320) en la que el lector ideal que memoriza y copia ha dejado paso a un sujeto que completa ejercicios; la inclusión de espacios blancos y el uso de la línea son elementos editoriales básicos en el establecimiento de la convención sobre la metodología de uso de los libros.

Las asignaturas para las cuales se editó un libro fueron Lengua Nacional, Escritura, Aritmética y Geometría, Estudio de la Naturaleza, Geografía, Cívico e Historia. Para algunas de estas asignaturas se editó un libro de lecturas, impreso a color de 17.5 x 25.5 cm, y un libro de ejercicios o de trabajo, impreso a una tinta de 21.5 x 28 cm. La edición es rústica, con papel de alto gramaje, empastado por encolado.

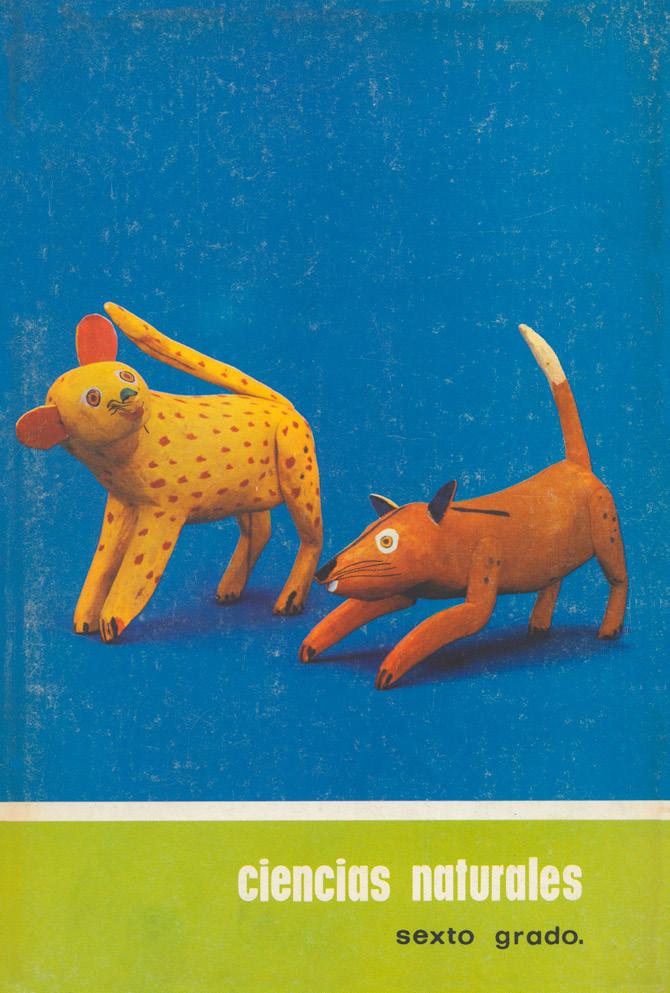

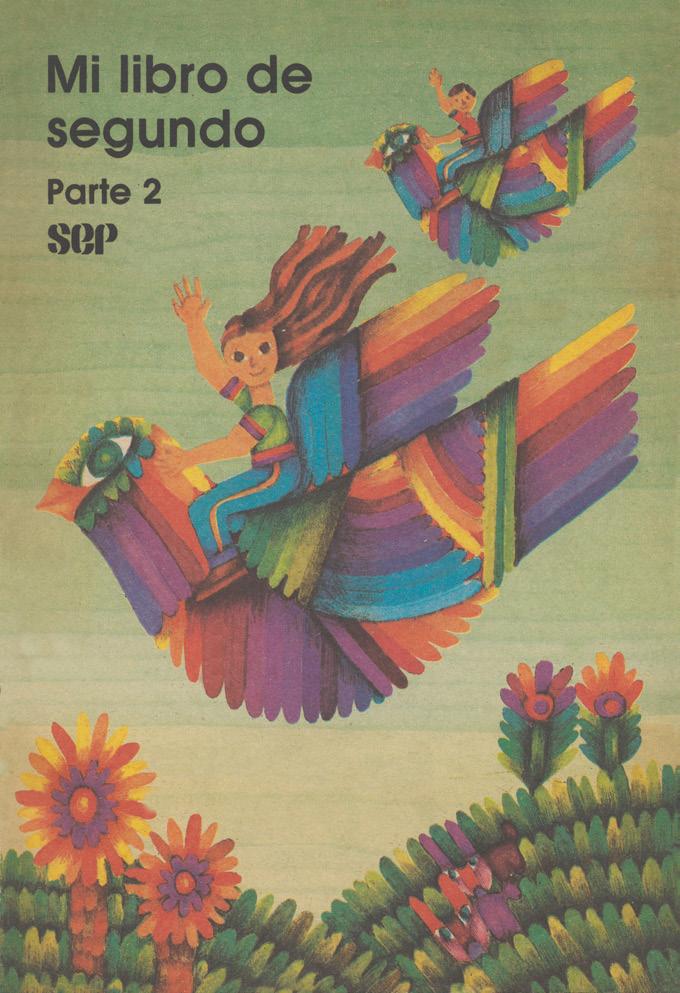

Todas las imágenes de esta sección son ejemplos de los libros de texto de la sep. Archivo histórico en línea de la Conaliteg.

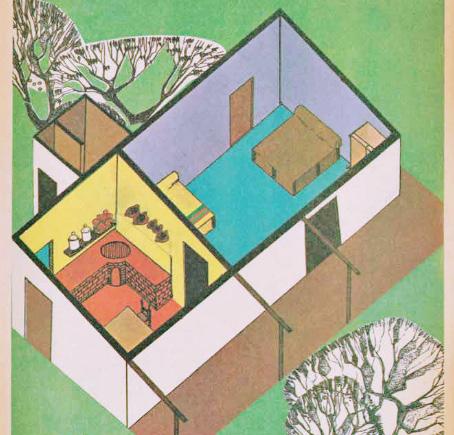

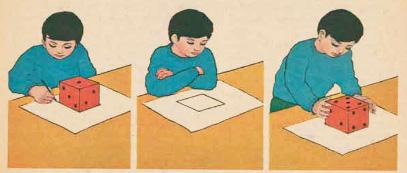

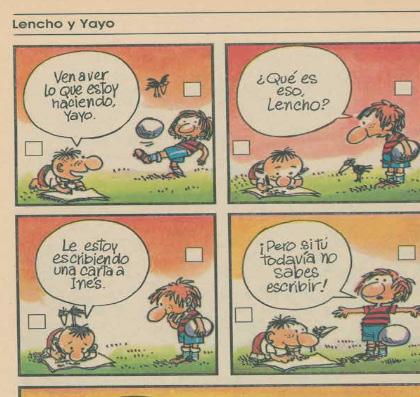

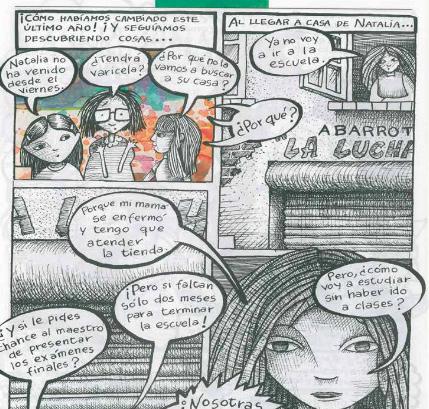

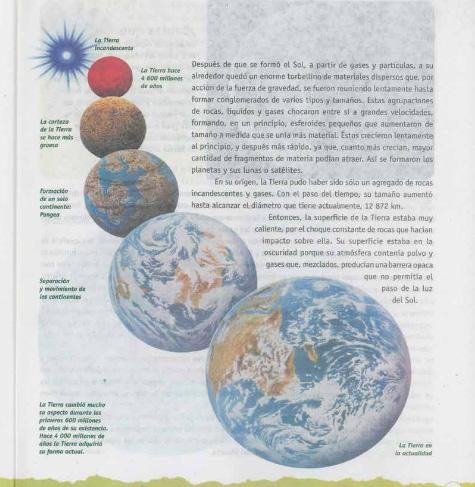

Estos libros comenzaron a distribuirse en 1972. Por primera vez se distingue entre el trabajo de ilustración, la fotografía, el montaje y la dirección artística. La serie completa contó con creativas portadas diseñadas por Juan Ramón Arana y fotografiadas por Aníbal Angulo. Entre los ilustradores de interiores se encuentran Federico Calderón, Francisco Cstro, José Castro, José Duarte, Bruno González, Kiyoto Oota, Artuto Ramírez, Alberto Beltrán, Felipe Dávalos, y Susana Trejo, por mencionar algunos. Se editó un manual auxiliar didáctico de inspiración constructivista para profesores de cada disciplina. Igualmente, se experimentó con libros recortables para primer grado. El tamaño de los libros de la segunda generación fue de 17.5 x 25.5 cm, la edición es rústica, empastada por encolado e impresa a cuatro tintas. La familia tipográfica utilizada para la formación de gran parte de los contenidos fue Futura.

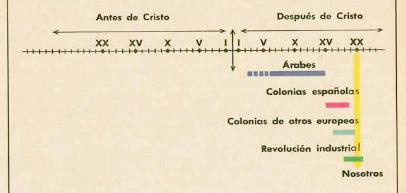

Las portadas tienen un estilo minimalista, una inspiración menos nacionalista y más conceptual, relacionada con el juego y la infancia. También se destinan páginas dobles para el inicio de secciones con ilustraciones enmarcadas en una caja. En los índices se ensayan códigos icónicos, de color y geométricos que ayudan a la localización de secciones a lo largo del libro. Pero sobre todo, es notable el grado de sofisticación de sus recursos gráficos: en las páginas de estos libros encontramos esquemas de visualización tridimensional, diagramas de proceso, secuencias temporales, sistemas simbólicos cromáticos, dibujos abstractos e infografías

Fueron distribuidos a partir de 1980, año en que se entregaron los primeros libros integrados de primero de primaria. La dirección artística estuvo a cargo de Carlos Palleiro, luego de la renuncia de Jacques Rutten (Mi libro de primero, 1979) y del que fuera su asistente Bernard Perroud.

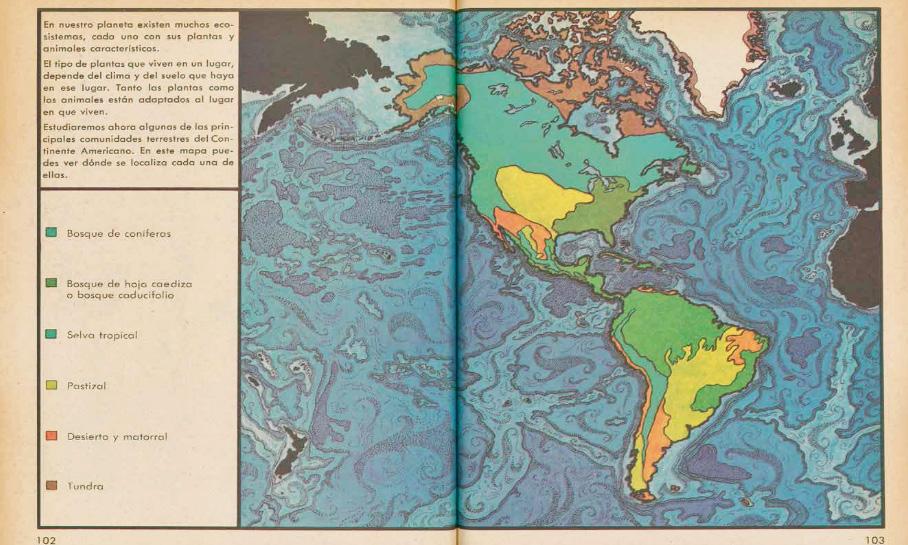

En esta generación las tareas de composición gráfica se diversifican e integran a un grupo más numeroso; en algunos casos, como en los libros de civismo e historia, con asesores iconográficos dedicados a la investigación de imágenes para los temas de historia del arte.

Esto se ve reflejado en una mayor experimentación gráfica: las cajas de textos se empequeñecen, se observa un amplio uso de la fotografía en composiciones en mosaico y rebasada, el uso de plecas de colores llamativos, la experimentación tipográfica, la ilustración a plana completa y los cuadros de información complementaria, aunque se conserva cierto diseño reticular; también se incluyen recursos como la historieta, los esquemas, las líneas de tiempo y la cartografía ilustrada. Algunos, como el libro de lecturas, se mantuvieron en la siguiente generación.

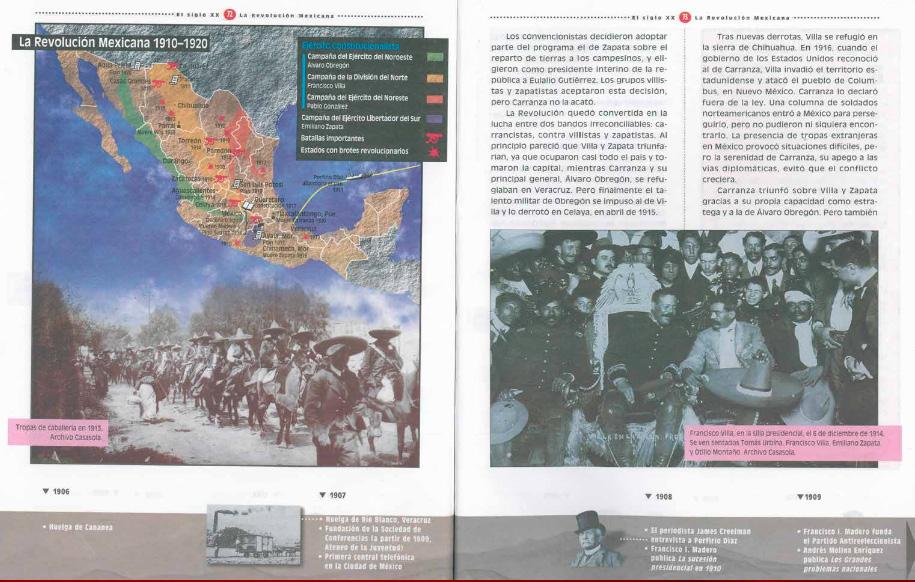

Distribuidos a partir de 1993 como resultado de la Reforma educativa de ese año, los libros de los años noventa son fácilmente reconocibles por sus portadas con obras artísticas nacionales y códigos de color para cada grado.

Su edición es rústica, en un formato de 20.5 x 27 cm y encuadernada por hot melt. Las propuestas de diseño editorial varían para cada materia y grado, integrando innovaciones como la ilustración digital, la infografía digital, el silueteo de las cajas de texto, y la edición fotográfica digital, así como experimentos que indican distintos niveles de información.

Mientras estaba vigente esta generación el presidente Vicente Fox aprobó el decreto del 21 de febrero 2006 de «Recicla para leer» donde se estipula que dependencias y entidades de la Administración Pública Federal donarían a título gratuito a la conaliteg el desecho de papel y cartón a su servicio. Desde ese momento, el soporte de los libros es papel reciclado de aproximadamente 65 gr.

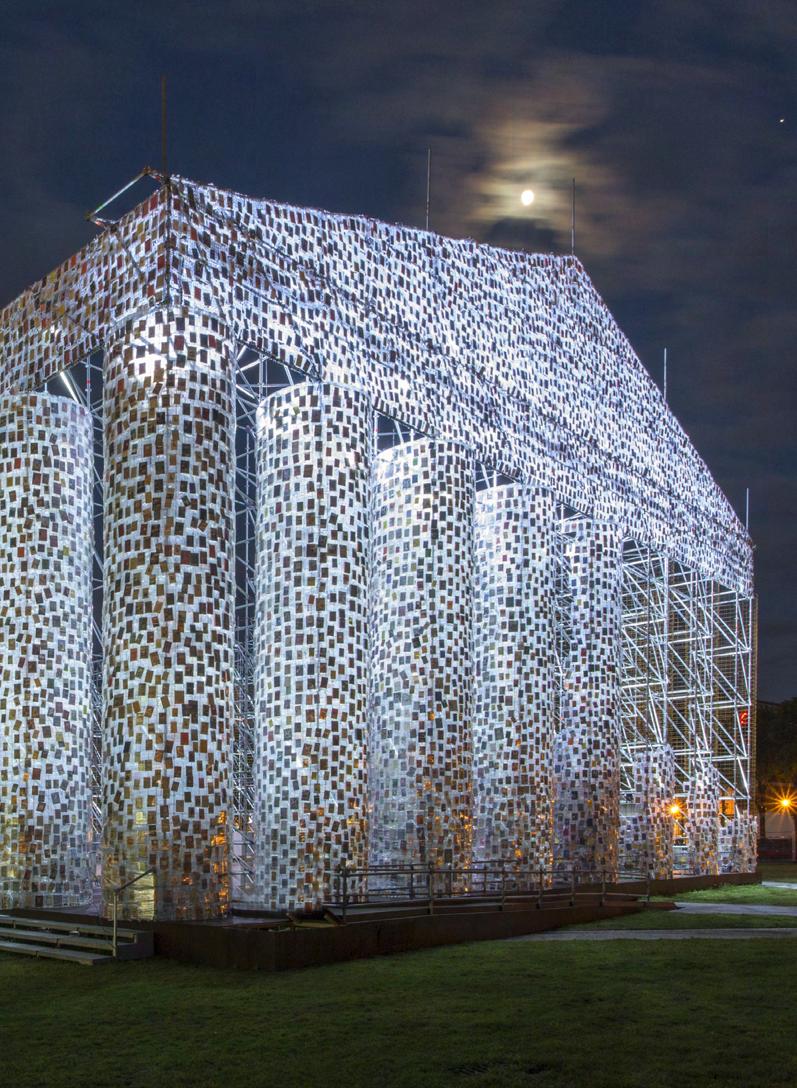

Distribuidos a partir de 2009, en el cincuenta aniversario de la conaliteg. Funcionarios de la Conaliteg como Miguel Ángel Barrera Vital, Jefe del Departamento de Difusión y Patrimonio Histórico, o especialistas como Sarah Corona Berkin, autora de La asignatura ciudadana en las cuatro grandes reformas del Libro de Texto Gratuito en México 1959-2010, consideran esta una generación desafortunada: la investigación pedagógica, la redacción y el diseño editorial se hicieron de forma apresurada para cumplir con el compromiso de la celebración.

Corona Berkin llega incluso a declarar «No sé si debo decir que estos libros son lo peor, pero sí, son lo peor. [La reforma de Felipe Calderón] es un retroceso frente a las tres reformas anteriores» (De Ávila, 2015). El tamaño es de 20.3 x 27 cm. No presentan grandes innovaciones en la formación editorial y si acaso, demuestran una depuración de elementos gráficos y una vuelta a la uniformidad editorial entre distintas materias. La ilustración de la portada es digital y abstracta. No se volvieron a reeditar.

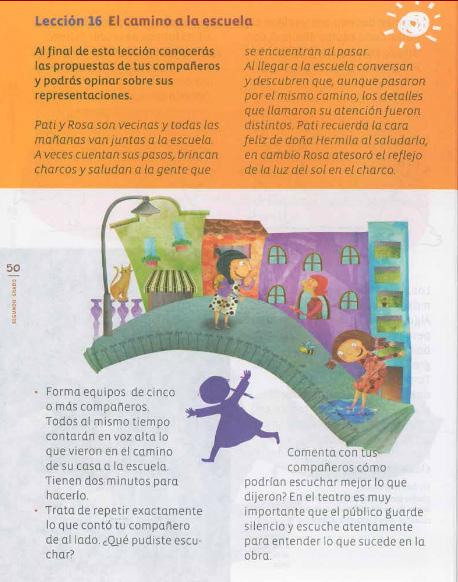

Los libros de esta generación, producto de la reforma educativa de 2011, son livianos, impresos en papel reciclado de 60 gramos, en un formato de 20.5 x 27 cm, medida para imprimir en rotativa de conaliteg Aunque el diseño de la colección estuvo a cargo de Carlos Palleiero, las ilustraciones de portada y contraportada fueron encargadas a la ilustradora mexicana Cecilia Rébora

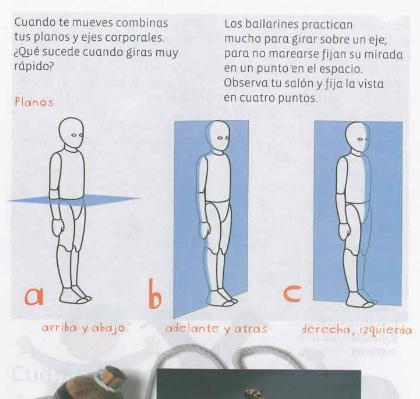

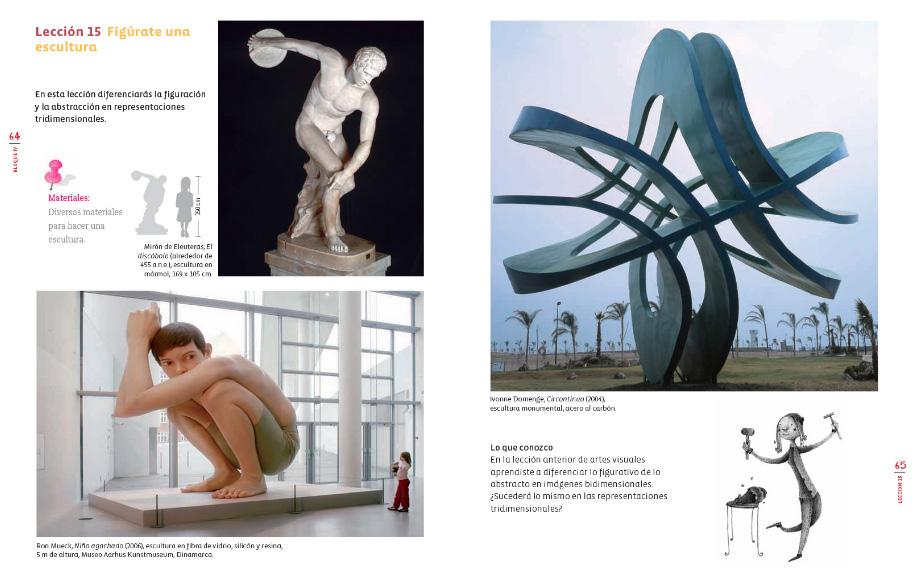

Las imágenes son el elemento visual más importante gracias a su colorido, la cantidad de sus detalles, su tamaño o por no adaptarse a la retícula, a veces rebasando los márgenes o en ángulos de rotación que sugieren dinamismo.

Las dos formas gráficas principales son la ilustración y la fotografía. La foto constituye el principal medio de registro para ejemplificar elementos del lenguaje de las artes no visuales, como el movimiento o los gestos. Otras figuras planas colocadas junto a las obras reproducidas, ayudan a los niños a comprender su escala.

A través de la selección iconográfica los editores han marcado una diferencia entre el aprendizaje del niño que adquiere los lenguajes artísticos al relacionarlos con su cuerpo y sus referencias más cercanas, de aquel que ha adquirido una comprensión de las cualidades simbólicas del arte, y del arte como un universo en sí mismo.

Para los libros de primero a tercer grado se incluyen el trabajo de Alma Rosa Pacheco, Gabriela Granados y Herenia González, cuyo protagonista y público meta es el niño pequeño que aprende y explora, representado de forma figurativa, en tonos pasteles o suaves, en escenas que aluden a acciones como tocar instrumentos, explorar objetos o escuchar narraciones.

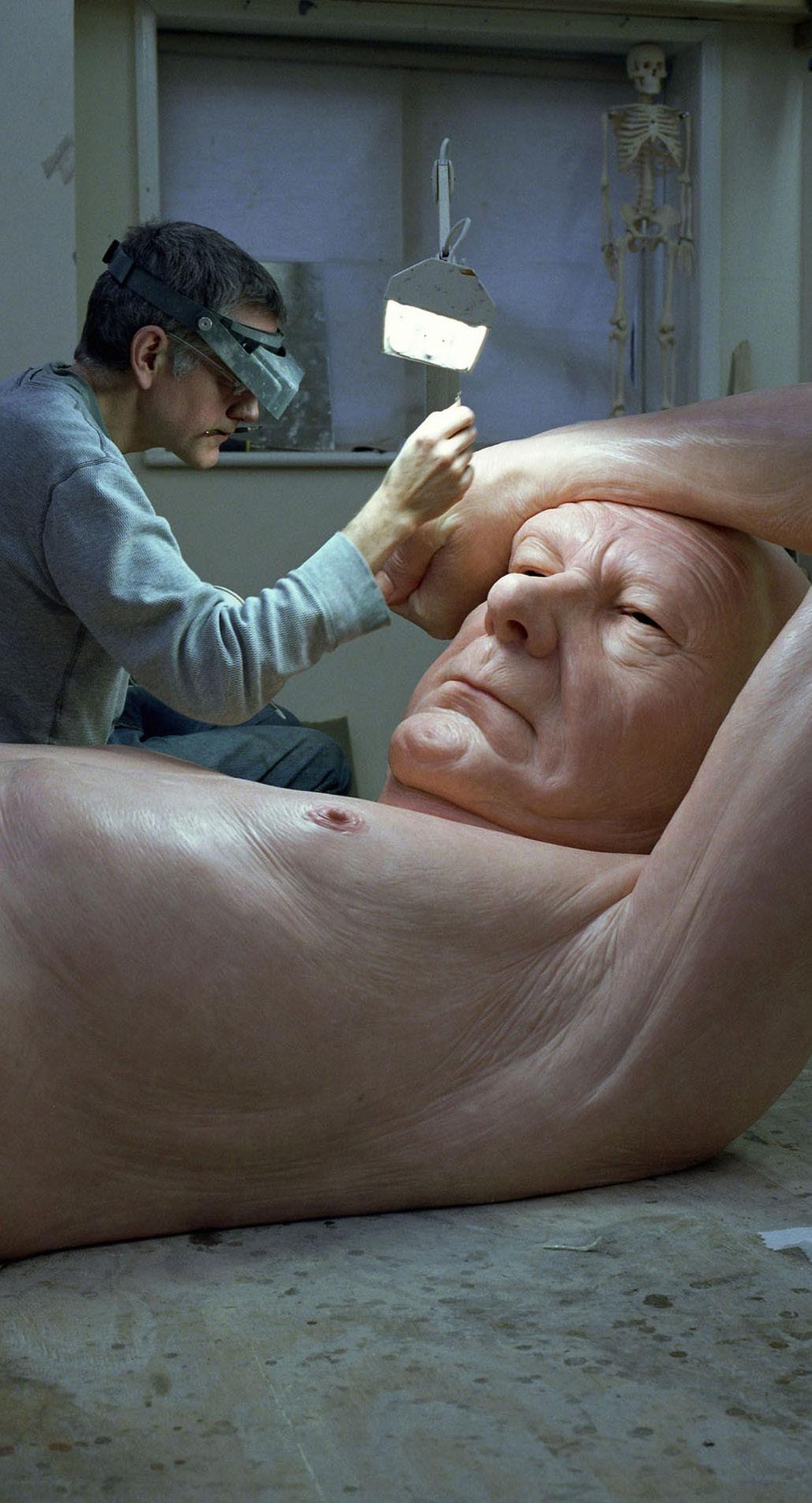

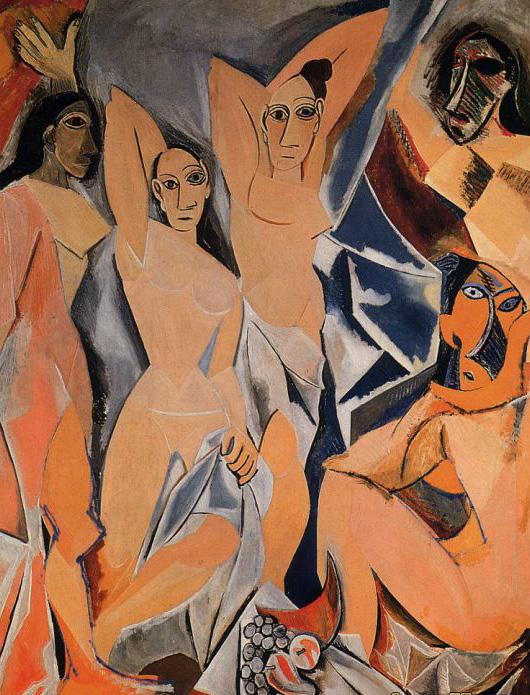

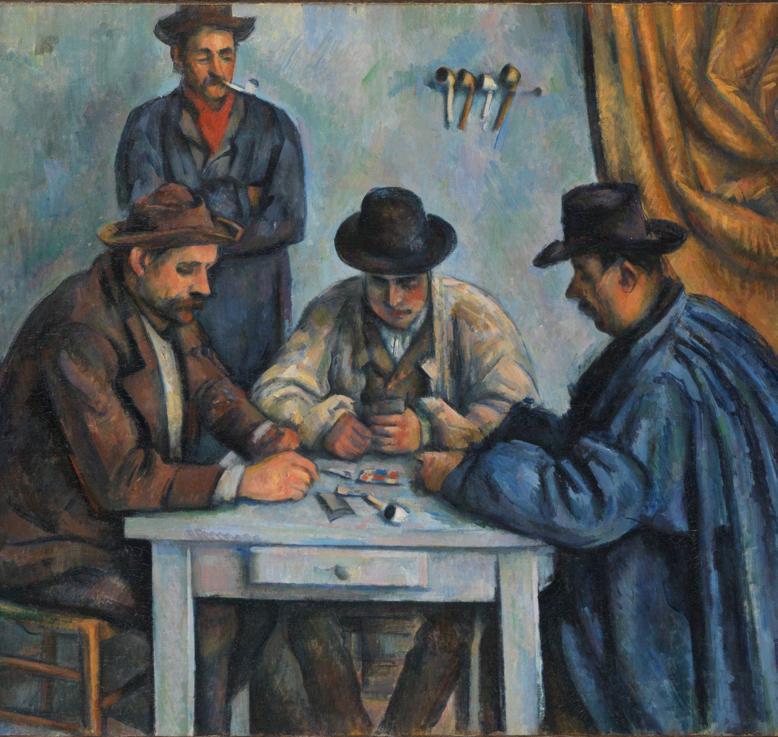

Para el libro de sexto grado se incluyen estilos como el arte geométrico abstracto, el surrealismo, la corriente hiperrealista de los años setenta, el arte naif, la tradición imaginativa latinoamericana, el abstraccionismo temprano o el puntillismo impresionista balanceando la selección entre artistas internacionales y nacionales.

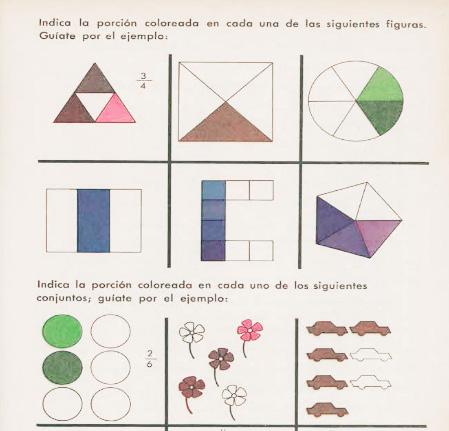

La educación visual en los libros de texto mexicanos

En lo que respecta a la educación visual y a la enseñanza de los contenidos de la historia del arte, que no fueron considerados para integrar un libro didáctico autónomo, si bien no desaparecieron, sí se vieron diluidos en los contenidos de otras asignaturas consideradas de mayor relevancia. Por ejemplo, es posible apreciar que en el caso del libro de sexto grado para historia y civismo de 1964 la diagramación de contenidos sigue una orientación muy clásica que difícilmente se ha visto modificada con los años: para la teoría de la arquitectura se utiliza la ilustración esquemática –el mismo ejemplo de los órdenes de Vitrubio que, como se ha explicado anteriormente, se utilizaba desde la educación renacentista– plana o en perspectiva, evolucionará posteriormente hacia la infografía arquitectónica o la representación digital tridimensional. Por otra parte, libros como el Cuaderno de trabajo de Aritmética y Geo-

metría de quinto grado incluyen ejercicios con dibujo geométrico decorativo sobre retículas que recuerdan al aprendizaje del dibujo como vocabulario visual.

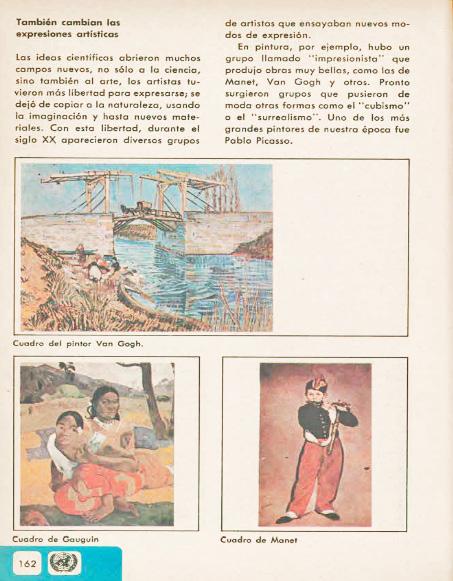

Cuando la intención es la ilustración iconográfica, el principal recurso es la fotografía que acompaña la formación de las cajas de texto y que debe ir señalada por un pie de foto. En cuanto al contenido de las fotografías, se prefieren las de objetos artesanales (que se diagraman silueteadas), retrato pictórico y pintura europea de los siglos xv al xix, así como fotografía arquitectónica y escultórica con orientación favorable a la lectura.

Esta propuesta editorial permanece en los libros de sucesivas generaciones, como es posible observar en el libro de Ciencias sociales para sexto grado de 1977, pues aunque la imagen fotográfica ahora es a color y el concepto de arte consagrado parece dar paso a otras manifestaciones de la cultura visual, como la publicidad, la música popular y los medios de comunicación masiva, la relación icónico-textual no varia sustancialmente.

Tampoco en la década de 1990, cuando el retrato pictórico, la pintura muralista y ocasionalmente, alguna manifestación de la pintura expresionista y abstracta mexicana de medio siglo aparecen junto a la fotografía histórica para ilustrar pasajes de la historia nacional.

El libro didáctico de las artes visuales en México

Desde 1993 la educación artística había transitado de la expresión manual a través del taller de pintura y dibujo a la apreciación artística, aunque si se considera que desde la década de 1960 investigadores como Elliot Eisner y Jerome Bruner habían buscado integrar la Educación Artística como una forma de conocimiento disciplinar –compuesta por la Historia del Arte, la Crítica, la Estética y la Expresión– al currículum escolar. De esta manera queda en evidencia el atraso que experimentaba la pedagogía del arte en México.

«El diseño tiene un papel trascendental en la creación de materiales didácticos cuando ayuda al estudiante a enfocar su atención»

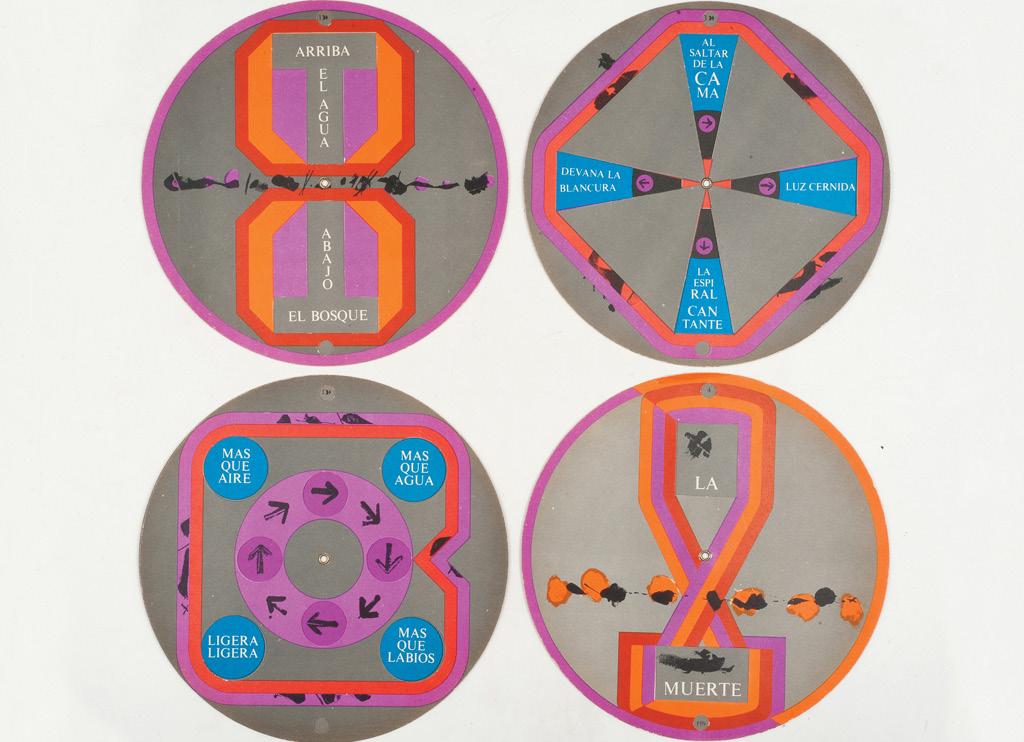

Figura 43. Discos visuales, archivo de Vicente Rojo Cama (1968). Vicente Rojo crea el diseño de estos objetos poéticos que, a partir de un juego combinatorio, espacializan las relaciones aleatorias de versos que Paz había propuesto en Blanco (1966).