RAFFRESCAMENTO PASSIVO

EdicomEdizioni

IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/31/UE. LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. 63/2013 a cura della Redazione SPOT PROGETTI

INTERVISTA A OLIVER RAPF

UN HOTEL IN STANDARD PASSIVO albergo e ristorante a Scandiano (RE)

SOTTO UN UNICO TETTO abitazione e residence a Terlano (BZ)

UN MANIFESTO PER UN FUTURO MAGGIORMENTE SOSTENIBILE centro ricerca, Vancouver (CAN)

UN’INFANZIA... PASSIVA complesso per l’infanzia, Maria Enzersdorf (A)

azero - rivista trimestrale - anno 3 - n 08, luglio 2013

Registrazione Tribunale Gorizia n 03/2011 del 29 7 2011

Numero di iscrizione al ROC: 8147

ISSN 2239-9445

direttore responsabile: Ferdinando Gottard

redazione: Lara Bassi, Lara Gariup, Gaia Bollini

editore: EdicomEdizioni, Monfalcone (GO)

redazione e amministrazione: via 1° Maggio 117, 34074 Monfalcone (GO) tel 0481 484488, fax 0481 485721

stampa: Grafiche Manzanesi, Manzano (UD) Stampato interamente su carta con alto contenuto di fibre riciclate selezionate prezzo di copertina 15,00 euro - abbonamento 4 numeri - Italia: 50,00 euro, Estero: 100,00 euro Gli abbonamenti possono iniziare, salvo diversa indicazione, dal primo numero raggiungibile in qualsiasi periodo dell’anno distribuzione in libreria: Joo Distribuzione, Via F Argelati 35 – Milano È vietata la riproduzione, anche parziale, di articoli, disegni e foto se non espressamente autorizzata dall’editore

copertina: CIRS a Vancouver, foto: Martin Tessler / courtesy: Perkins+Will

IL

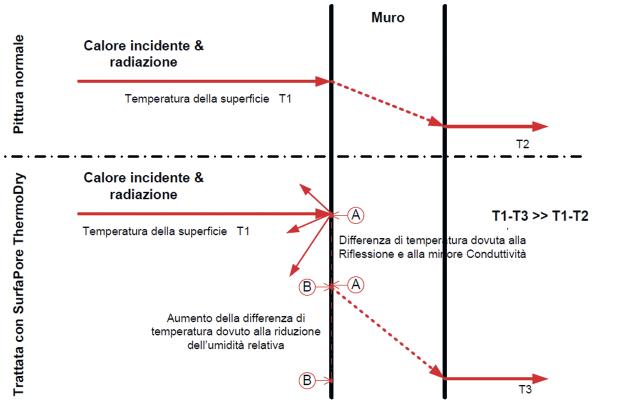

Mario Grosso

COLORE

SUL

Fausto Barbolini, Luca Guardigli

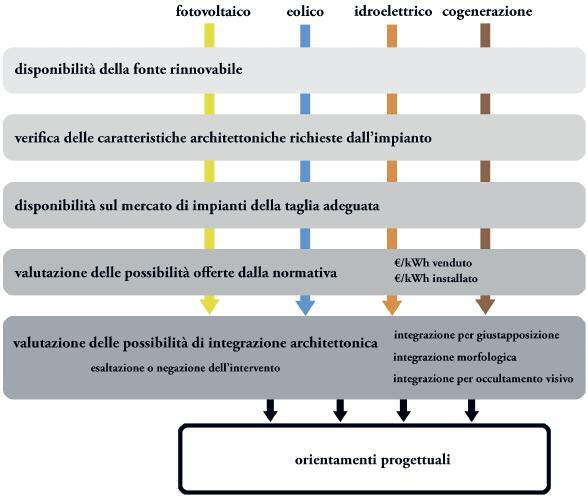

MICROGENERAZIONE

Giacomo Cassinelli

MICROGENERAZIONE

DETTAGLI DI CANTIERE: VILLA DINA

a cura della Redazione

Il recepimento della Direttiva 2010/31/UE

Le novità introdotte

dal D.L. 63/2013

A quasi un anno dalla scadenza imposta dall’Unione Europea, l’Italia ha recepito la Direttiva Europea 2010/31/UE che introduce il concetto di edifici a energia quasi zero. Un breve excursus sulle novità del D.L. 63 del 4 giugno 2013 in attesa della sua conversione in Legge.

A quasi un anno dalla data fissata dall’Unione Europea (9 luglio 2012), l’Italia ha recepito la Direttiva 2010/31/UE1 attraverso il D L 4 giugno 2013, n 632, ponendo fine ad alcune procedure di infrazione avviate nei confronti del nostro Paese a seguito di una non corretta applicazione della Direttiva 2002/91 UE Un’analisi esaustiva del Decreto si potrà effettuare solamente dopo la conversione in legge del provvedimento, prevista entro il mese di agosto; tuttavia, riteniamo utile mettere in evidenza alcune parti e formulare alcune considerazioni sugli aspetti salienti del Decreto Legge che interviene drasticamente sul D Lgs 192/2005 Esso abroga e introduce nuovi commi, riformulando ex novo e/o integrando i seguenti articoli: 1 (Finalità), 2 (Definizioni), 3 (Ambito di intervento), 4 (Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica), 6 (Certificazione energetica degli edifici), 7 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva), 9 (Funzioni delle regioni e degli enti locali), 11 (Norme transitorie), 13 (Misure di accompagnamento), 14 (Copertura finanziaria), 15 (Sanzioni), 16 (Abrogazioni e disposizioni finali)

Nel frattempo, in attesa di nuovi documenti attuativi, rimane ancora in vigore il D P R 59/2009, che mantiene inalterati aspetti applicativi e pratici

Definizioni e metodologia di calcolo

Il Decreto modifica l’art 2 del D Lgs 192/2005 a partire dalle definizioni legate all’edificio e ai possibili interventi eseguibili sullo stesso Riportiamo di seguito alcune definizioni significative

• Edificio a energia quasi zero3: “edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ)”

• Edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica p rog ettu a le, d ia g n osi, o a ltra va lu ta zion e en erg etica 4: “edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei

componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati“

• Riqualificazione energetica di un edificio5: “un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies bis”

• Ristrutturazione importante di un edificio6: “un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture”

Per quanto riguarda la metodologia a livello nazionale, si adotta un sistema di calcolo della prestazione energetica che tiene conto delle caratteristiche termiche dell’involucro, degli impianti di climatizzazione (invernali ed estivi), di produzione di acqua calda e di ventilazione (per il settore terziario anche l’illuminazione), specificando che, in attesa dell’aggiornamento delle relative norme europee, si fa riferimento alla metodologia contenuta nelle norme UNI/TS 11300, parti da 1 a 4, e alla raccomandazione CTI 14/2013 (norme che saranno il riferimento anche in caso di recepimento da parte delle regioni o delle Province Autonome)

Il fabbisogno energetico annuale globale viene dunque calcolato per ogni singolo servizio energetico su base mensile ed espresso in energia primaria, modalità queste che si applicano altresì all’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine di sistema, e si ottiene operando “ la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; ai fini della compensazione , è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, ”7

I decreti attuativi successivi andranno a stabilire e fissare prescrizioni e requisiti minimi inerenti le prestazioni energetiche degli edifici, distinte secondo interventi di nuova costruzione, ristrutturazione importante e riqualificazione energetica; i requisiti minimi di prestazione energetica – tali da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi – saranno rivisti ogni 5 anni Edifici, che ricadono nella disciplina prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n 42), dovranno comunque attestare la prestazione ener-

getica, rispettando le norme di esercizio e di manutenzione e ispezione degli impianti Tali requisiti inoltre dovranno rispettare valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi dei costi/benefici del ciclo di vita degli edifici

Un Piano nazionale sarà redatto, entro il 31 dicembre 2014, per incrementare il numero degli edifici a energia zero attraverso obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli stessi e mediante misure finanziarie o di altro tipo da individuare entro il 30 aprile 2014

Attestato di prestazione energetica e attestato di qualificazione energetica

L’Attestato di Certificazione Energetica diventa Attestato di Prestazione Energetica e viene rilasciato da esperti qualificati e indipendenti a:

- edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione importante (al termine dei lavori);

- edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o dati in locazione a un nuovo locatario;

- edifici utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico (con superficie utile totale superiore a 500 m2; a partire dal 9 luglio 2015 questa superficie viene ridotta a 250 m2) Nel caso di edifici con più unità immobiliari, l’attestazione può riferirsi a una o a più unità; se riferita a più unità, queste devono avere la stessa destinazione d’uso, essere servite dallo stesso impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, se presente, anche dal medesimo sistema di climatizzazione estiva

L’attestato ha una validità temporale di 10 anni dalla data del rilascio e viene aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione e di riqualificazione che modifica la classe energetica dell’edificio o dell’unità La validità è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo e di ispezione di efficienza energetica degli impianti termici, pena la decadenza dell’Attestato stesso.

Per i nuovi edifici, l’Attestato di Prestazione Energetica viene prodotto a cura del costruttore, sia esso committente o società di costruzione che opera direttamente, mentre nel caso di edifici esistenti è il proprietario che presenta l’attestato Quando si vende o si dà in nuova locazione edifici o unità immobiliari, se non già dotati, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato “ al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”8 Nel caso delle vendite e delle locazioni, gli annunci immobiliari devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio, l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare

L’Attestato di Prestazione Energetica non certificherà solamente la prestazione energetica dell’edificio, come avveniva con l’Attestato di Certificazione Energetica, ma indicherà anche una serie di raccomandazioni per la futura vita energetica dell’edificio

L’Attestato di qualificazione energetica, predisposto da un professionista abilitato, è invece facoltativo ed è pensato al fine di semplificare il successivo rilascio della prestazione energetica; proprio per questo esso “ comprende anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi”9

Un successivo decreto adeguerà il D M 26 giugno 2009 secondo i seguenti criteri e contenuti:

- prevedere metodologie di calcolo semplificate per edifici di ridotte dimensioni e con prestazioni energetiche di modesta qualità;

- definire un attestato di prestazione energetica che comprenda tutti i dati relativi all’edificio “Tra tali dati sono obbligatori:

1) la prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, ;

2) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge; 5) le emissioni di anidride carbonica; 6) l’energia esportata;

7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario; ”10

L’attestato di prestazione energetica, il rapporto di controllo tecnico, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

I pannelli fotovoltaici

installati sulla copertura dell’Habitat Lab di Saint-Gobain a Corsico (MI).

Sanzioni

Al fine di raggiungere gli obiettivi e di far rispettare quanto previsto, sono state previste numerose sanzioni, in particolare per le seguenti figure professionali

• Professionista qualificato: rilascia la relazione tecnica di progetto che attesta la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento di consumo di energia Se la relazione è compilata senza rispetto degli schemi e delle modalità stabilite dal decreto, il professionista viene punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro Inoltre, l’ente locale e la regione provvedono a darne comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari

• Direttore dei lavori: se omette di presentare al Comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro Il comune comunica all’ordine o al collegio professionale competente la sanzione per i provvedimenti disciplinari

• P rop rieta rio o con d u ttore d ell’u n ità im m ob ilia re, a m m in istratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità: se non provvede alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3 000 Euro

• O p era tore in ca rica to d el con trollo e m a n u ten zion e: se non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1 000 Euro e non superiore a 6 000 Euro L’ente locale, o la regione, ne dà comunicazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti

Per i mancati adempimenti, il D.L. prevede:

- sanzione amministrativa non inferiore a 3 000 Euro e non superiore a 18 000 Euro per il costruttore o il proprietario di edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti per violazione dell’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica;

- sanzione amministrativa non inferiore a 3 000 Euro e non superiore a 18 000 Euro per il proprietario che viola l’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita;

- sanzione amministrativa non inferiore a 300 Euro e non superiore a 1 800 Euro per il proprietario che viola l’obbligo di dotare dell’attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in caso di vendita;

- sanzione amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3 000 Euro per il responsabile dell’annuncio che viola l’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione

Note

1 - Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings

2 - Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale

3 - Art 2, comma 1, lettera l-octies)

4 - Art 2, comma 1, lettera l-novies)

5 - Art 2, comma 1, lettera l-vicies ter)

6 - Art 2, comma 1, lettera l-vicies quater)

7 - Art 4, comma 1, lettera a), punto 3) e 4)

8 - Art 6, comma 2

9 - Art 6, comma 11

10 - Art 6, comma 12, lettera b)

01. La prima casa certificata con il nuovo sistema MinergieA-Eco si trova a pochi km da Berna Isolata con fiocchi di cellulosa e rivestita internamente con pannelli in argilla e intonaco dello stesso materiale, l’edificio ha collettori solari sul tetto per l’ACS, un impianto fotovoltaico connesso in rete che fornisce energia anche per l’impianto di VMC con recupero di calore e la predisposizione per l’allacciamento a un mini impianto eolico. Per i mesi più freddi è previsto l’intervento di un stufa a pellet www aab-architekten ch

02. Inserito in un programma urbanistico più vasto che comprende la realizzazione di 5 000 appartamenti, il complesso di Bruyn Ovest a Bruxelles accoglie 79 alloggi a uso sociale. L’accurata scelta dei materiali, la cura dei dettagli e una VMC a doppio flusso garantiscono un consumo di 12 kWh/m2a Pannelli solari in copertura producono l’acqua calda sanitaria mentre quella piovana viene raccolta in cinque cisterne per essere riutilizzata nell’edificio www.pblondel.be

03. Lo standard passivhaus (10 kWh/m2a per riscaldamento) del nuovo edificio della facoltà di Antropologia dell’Università J. Gutenberg di Magonza (D), progettato dallo studio Bernhardt+Partner (arch Andreas Hammer), è stato raggiunto anche grazie alla presenza di scambiatori di calore altamente efficienti La successiva installazione di un impianto FV permetterà all’edificio di raggiungere anche il nuovo standard europeo “Net Zero Energy Building” www bp-da de

04. Il più grande edificio passivo per uffici austriaco, progettato da AllesWirdGut e feld72, si trova a Krems e raggruppa diversi uffici pubblici in un unico luogo nel centro cittadino La forma compatta suddivisa in 3 volumi, l’attenzione all’involucro e un’impiantistica performante consentono un consumo per riscaldamento inferiore ai 10 kWh/m2a L’utilizzo di ecocemento ha permesso di evitare più di 1 000 tonnellate di emissioni di CO2 www.alleswirdgut.cc; www.feld72.at

05. Un fabbricato in pietra, reso pericolante dai dissesti strutturali causati dal sisma dell'Aquila del 2009 è stato oggetto di una demolizione e ricostruzione in chiave innovativa ed ecosostenibile Le tracce murarie perimetrali conservate diventano la base di supporto per un edificio scatolare di due piani realizzato in X-lam, dove la coibentazione e le tecnologie a basso impatto ambientale consentono di raggiungere un bilancio CO2 positivo con una prestazione energetica di 6 kWh/m2a (CasaClima Gold in fase di certificazione) Progetto ing Pierluigi Bonomo

06. È realizzata con balle di paglia e intonaco in calce idraulica naturale questa casa a San Donà di Piave (VE) che sarà certificata CasaClima Gold (9 kWh/m2a) dopo l’installazione anche di un impianto di ventilazione meccanica controllata Grande attenzione è stata prestata alla tenuta all’aria dell’involucro, alla sigillatura delle tubazioni e delle canalizzazioni impiantistiche, dei serramenti e degli attacchi tra gli elementi costruttivi (progetto: geom Sandro Sforzin)

INTERVISTA A OLIVER RAPF

CON LO STUDIO “GLI EDIFICI EUROPEI SOTTO LA LENTE DI INGRANDIMENTO” IL BPIE ANALIZZA PER LA PRIMA VOLTA LA SITUAZIONE DELL’INTERO PATRIMONIO IMMOBILIARE EUROPEO. QUALI SONO STATI I DATI PIÙ DIFFICILI DA RACCOGLIERE?

I dati più difficili da raccogliere sono stati quelli relativi agli edifici commerciali, alla definizione del profilo dei proprietari di edifici non residenziali, i dati di utilizzo dell’energia per tipo di edificio e utilizzo finale, i tassi di ristrutturazione in generale Ci sono anche pochissime informazioni sugli interventi di risanamento energetico, ad esempio il numero totale e la tipologia di interventi e i costi che questi comportano a livello di singolo Stato Membro

A SUO PARERE, CI SONO DELLE POSSIBILITÀ DI RACCOGLIERE QUESTI DATI IN UN LASSO DI TEMPO RAGIONEVOLE?

È indispensabile che i governi europei comprendano che possedere dati dettagliati e affidabili è un prerequisito per sviluppare e attuare politiche e programmi in grado di migliorare significativamente le prestazioni energetiche degli edifici Noi stiamo supportando la raccolta dati grazie al BPIE data hub,

Il direttore esecutivo dell’Istituto Europeo per la performance degli edifici (BPIE) illustra i risultati dello studio effettuato sugli edifici in Europa e le prospettive dell’isolamento termico e del risanamento energetico. Rapf ha lavorato a lungo nel WWF ricoprendo, tra gli altri, i ruoli di capo dell’unità internazionale “Climate Business Engagement” e vice capo delle unità “European Climate Change” e Politica Energetica Europea.

online dall’autunno 2012 Grazie a questo portale potremo selezionare singoli set di dati e comparare, ad esempio, il consumo energetico di case unifamiliari in Germania e Austria Tutti i dati saranno presentati in maniera trasparente e ne verranno citate le fonti Se i dati saranno stime o previsioni, questo verrà segnalato nel database Uno degli obiettivi di questo strumento è anche mostrare ciò che non sappiamo, in modo da spingere i responsabili in tutta Europa a colmare questa lacuna.

L’intervista a Oliver Rapf è pubblicata in inglese nella “European Energy Saving Guide 2013” di EAE - European Association for ETICS di cui Cortexa, che ne ha curato la traduzione in italiano, è socio fondatore

Contiamo sulla collaborazione di altri istituti e autorità per riuscire a raccogliere nel tempo informazioni migliori

QUALE ÈL’OBIETTIVO PRINCIPALE DEL VOSTRO DATA HUB?

Vogliamo rendere i dati del settore costruzioni molto più trasparenti e lavorare per una armonizzazione dei dati disponibili a livello europeo

L’Europa ha definito degli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di CO2 e dei consumi energetici, tutti gli Stati Membri dovranno contribuire al raggiungimento di tali obiettivi Se non siamo in grado di misurare con esattezza il contributo e il potenziale dei vari Stati, avremo un grande problema Diversi standard e metodi di misurazione per la performance degli edifici rappresentano forti barriere commerciali, anche se abbiamo un mercato del lavoro comune a livello europeo. Vi faccio un esempio per il settore delle costruzioni: se un’impresa tedesca vuole restaurare un edificio in Belgio, deve conoscere in maniera molto approfondita le leggi e gli standard locali, che sono molto diversi da quelli tedeschi

GUARDANDO AL PATRIMONIO IMMOBILIARE EUROPEO, QUALI AREE DI AZIONE

URGENTI SONO STATE IDENTIFICATE GRAZIE AL VOSTRO STUDIO?

Oltre all’organizzazione di un metodo di raccolta dati e di monitoraggio sistematici, raccomandiamo di sviluppare piani d’azione nazionali sul risanamento energetico e di creare nuovi incentivi finanziari in grado di stimolare un numero maggiore di interventi in tutta Europa

Il problema dei finanziamenti oggi è uno dei maggiori ostacoli agli interventi di efficientamento energetico La crisi economicofinanziaria in corso rende l’accesso alle risorse pubbliche ancora più difficile, per questo motivo servono meccanismi innovativi per il finanziamento in grado di spingere gli investimenti privati nei progetti di risanamento energetico

Sul lato dell’applicazione delle politiche dovrebbe essere posta maggiore attenzione alla creazione di sistemi di monitoraggio efficaci, per garantire che vengano rispettate norme e standard anche nell’esecuzione dei lavori Infine, non sarà possibile ottenere una vera qualità senza formare ed educare la forza lavoro del settore delle costruzioni, che gioca un ruolo fondamentale nell’esecuzione di interventi di risanamento energetico

PAROLA CHIAVE “FINANZIAMENTI”: A SUO PARERE COME È POSSIBILE

RIDURRE LE BARRIERE FINANZIARIE PER OTTENERE UN AUMENTO DEGLI

INTERVENTI DI RISANAMENTO ENERGETICO?

Oggi gli investitori istituzionali hanno veramente poche opportunità di investire in progetti di risanamento energetico Questo tipo di investimenti potrebbero essere attrattivi per investitori con prospettive a lungo termine come i fondi pensione, perché garantiscono ritorni affidabili, a basso rischio e a lungo termine

Per rendere la cosa più interessante, diversi piccoli progetti di risanamento potrebbero essere combinati per creare un progetto di investimento di più ampia portata La cosa importante è che tali strumenti per gli investimenti saranno realizzati tenendo conto delle circostanze locali In questo momento stiamo discutendo con gli investitori in merito a come tali strumenti per gli investimento dovrebbero essere disegnati Il ruolo del governo potrebbe essere quello di assicurare delle garanzie per tali progetti, questo non richiederebbe un investimento ingente e continuo come invece è avvenuto in altri casi

LEI RITIENE CHE L’ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI POTREBBE ESSERE UN ELEMENTO TRAINANTE PER LA CRESCITA ECONOMICA IN EUROPA?

Assolutamente sì! Il know-how tecnico è disponibile così come la forza lavoro, anche se sarà necessario investire in misure di formazione, e ci sono numerosissimi edifici che dovranno essere risanati Questi progetti non solo aiuteranno la ripresa dell’industria delle costruzioni locali e i produttori di materiali da costruzione, ma daranno nuovo lavoro anche al settore della progettazione, all’innovazione, alla ricerca e allo sviluppo

SEMBRA UNA RICETTA PER IL SUCCESSO ANCHE PER GLI STATI MEMBRI PIÙ COLPITI DALLA CRISI

Possiamo guardare alla Spagna: negli ultimi decenni si è costruito in maniera molto rapida ed economica La gran parte di questi edifici nuovi ha un grandissimo potenziale di miglioramento energetico Con l’aiuto di un programma di governo finalizzato a risolvere questo problema, molte persone attualmente disoccupate potrebbero trovare un nuovo lavoro

Le risorse oggi spese per pagare le indennità di disoccupazione potrebbero essere investite in interventi di risanamento energetico Considerando che questo effetto sull’occupazione non sarà solo a breve termine e che questi lavori non potranno essere trasferiti all’estero, questa sarà certamente una storia di successo!

Angelo Silingardi (progetto architettonico definitivo)

Michele De Beni (consulente efficienza energetica)

Sostenibilità, innovazione e design sono parte integrante della filosofia ispiratrice del progetto di questo albergo passivo il cui obiettivo principale è stato quello di fornire ai clienti livelli di comfort superiori alla media con un ridotto consumo energetico

UN HOTEL IN STANDARD PASSIVO

Pensato per soddisfare i requisiti energetici dello standard edifici passivi e per inserirsi armoniosamente nel paesaggio rurale alle pendici delle prime colline appenniniche, l’Hotel

Boiardo è composto da tre nitidi e compatti parallelepipedi, dove la semplicità formale della facciata del grande volume delle camere è rotta solamente dai brise-soleil con elementi ceramici

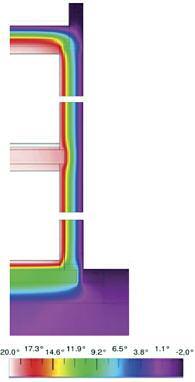

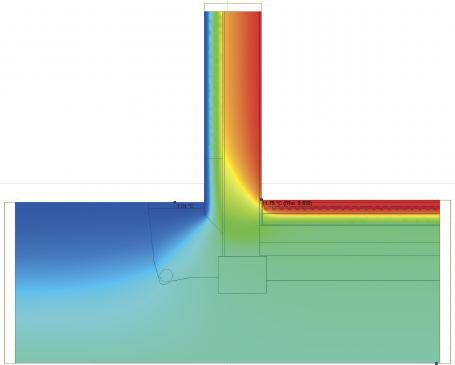

Due spazi minori, uguali e simmetrici, che si estendono verso est, accolgono la sala conferenze e la sala colazioni con ampie vetrate e pilastri in muratura Il parcheggio e i locali tecnici si trovano nel seminterrato; in fase di progettazione questa parte ha richiesto una maggiore attenzione anche a livello esecutivo alla ricerca delle migliori soluzioni costruttive per isolare termicamente tali spazi dal livello superiore, mitigando al contempo i numerosi ponti termici formati dalla continuità strutturale con il piano superiore riscaldato

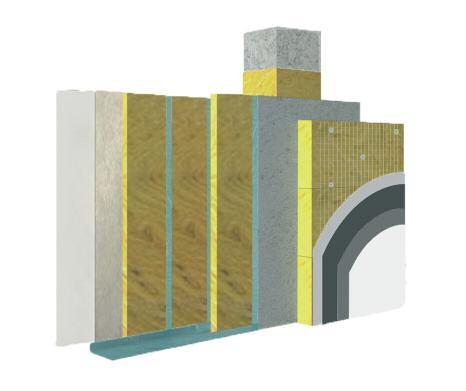

La struttura portante è realizzata in c a con tamponamenti in laterizio e isolamento in polistirene espanso additivato con grafite, le partizioni interne sono eseguite con sistemi a secco che

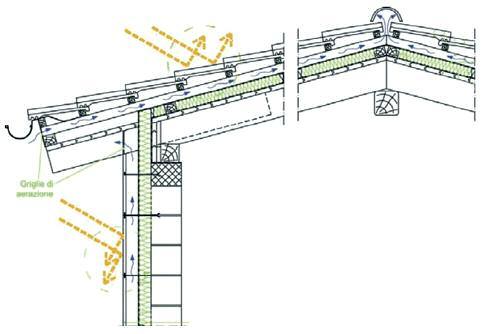

coniugano l’isolamento termico e acustico con la flessibilità in caso di future modifiche degli spazi La copertura prevede una unica orditura di travi (sagomate per i corpi bassi) con dei pannelli in legno lamellare di abete

L’orientamento e le dimensioni delle aperture non ricercano la massimizzazione dei guadagni solari, ma sono piuttosto una conseguenza delle scelte di distribuzione interna degli spazi e della ricerca di scorci visuali Tutte le vetrate sono a doppia camera con distanziali altamente isolanti “warme edge” e opportune schermature

Negli spazi dell’hotel la tecnologia impiantistica è sapientemente celata alla vista degli utilizzatori, pur essendo parte fondamentale del concetto energetico dell’edificio: un sistema a pompa di calore modulare e un sistema di ventilazione meccanico consentono la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di ACS, coadiuvata anche dall’impianto solare termico installato in copertura e da una caldaia a metano che entra in funzione solo nei momenti di massimo carico

Concetto energetico, serramenti e schermature

Progettare un edificio a uso terziario ad alta prestazione energetica significa prestare particolare attenzione agli elementi che ne delimitano gli spazi (pareti, infissi, copertura) e all’utilizzo degli spazi stessi, in quanto questi edifici si differenziano, rispetto ai fabbricati residenziali, per la discontinuità d’uso, per i requisiti di sicurezza in caso di incendio o emergenza e per le dimensioni Quest’ultimo punto, insieme alla compattezza volumetrica, determina il buon rapporto S/V complessivo (l’Hotel Boiardo ha un rapporto S/V pari a 0,37 m2/m3), fattore che consente di raggiungere buoni valori di indice di calore utile con spessori di isolamento non esagerati Il concetto energetico sviluppato nel progetto ha estremizzato sia la compattezza sia l’isolamento, in quanto l’obiettivo era mantenere e trattenere nell’edificio, durante la stagione invernale, tutti i guadagni di calore gratuiti interni, notevoli in una struttura come questa (valori attorno ai 4 W/m2) vista la molteplicità di apparecchiature elettroniche presenti La minimizzazione delle perdite per conduzione dell’involucro ha lasciato spazio a una maggior libertà compositiva tradottasi in aperture che sono frutto della distribuzione degli spazi interni e degli scorci visuali verso le colline, slegate nell’orientamento e nelle dimensioni dalla massimizzazione degli apporti solari Attenzione particolare è stata posta alla progettazione, e alla successiva esecuzione, delle schermature e alle prestazioni energetiche delle vetrate.

Gli infissi (finestre e porte finestre certificate Passivhaus) dei volumi climatizzati rispettano i limiti dello standard passivo (Uw da certificato <0,8 W/m2K) con telai in legno (88 mm) placcati con isolante XPS (a eccezione di quelli del vano scala), rivestiti da un carter in alluminio e di tipo a battente, considerata la garanzia che tali chiusure forniscono in relazione alla tenuta all’aria complessiva dell’involucro I falsi telai sagomati rivestono la parte fissa del telaio con il cappotto esterno e sono stati nastrati sul perimetro Tutte le vetrate sono a doppia camera con valore Ug=0,6 W/m2K (0,5 per le vetrate selettive che si affacciano sulla corte) e distanziale “warme edge” con valore ψ g=0,036 W/mK Il valore medio Uw complessivo delle strutture trasparenti è pari a 0,765 W/m2K

Gli elementi schermanti si adattano all’orientamento delle aperture e alla funzione dei locali da schermare e precisa-

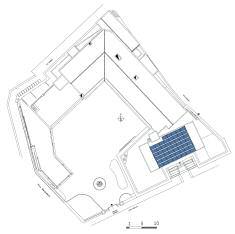

pianta

pianta del piano terra

pianta del piano interrato

Sopra, un particolare del fronte principale dell’albergo, a est, con i frangisole in ceramica.

A destra, una delle camere e, sotto, la sala convegni

sezione AA

sezione BB

mente: le finestre delle camere, prevalentemente a est e a ovest, sono protette da frangisole esterni in ceramica, appositamente realizzati per questo edificio, di colore chiaro così da non penalizzare la disponibilità di luce naturale nei locali interni; un portico ripara le vetrate esposte a sud della sala convegni, consentendo tuttavia efficaci guadagni solari durante l’inverno; le aperture della corte interna (a est, nord e ovest) non dispongono di schermature esterne ma sono dotate di vetrate selettive (Ug=0,5 W/m2K; fattore solare g=33%) La difficoltà maggiore è stata però la scelta delle porte che separano il vano scale, non riscaldato, dal volume delle camere e che dovevano fornire adeguate prestazioni riguardo: resistenza termica (valore Ud), resistenza al fuoco (valore REI) e tenuta all’aria (valore n50) Si sono scelte porte ad anta unica, realizzate con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60 e un valore Ud=0,9 W/m2K: nell’impossibilità di avere una soglia inferiore di battuta (per problemi relativi alla sicurezza in caso di fuga) si è optato per un sistema a ghigliottina che, a porta chiusa, assicura una più che accettabile tenuta.

Progetto architettonico definitivo arch. Angelo Silingardi -

Studio CCDP, Reggio Emilia

Consulente (bioarchitettura, acustica, termica) ing. Michele

De Beni, Modena

Impianti elettrici ing Enrico Camellini, Reggio Emilia

Impianti meccanici p.i. Davide Parisi, Bressanone (BZ)

Interior design arch Elisa Annovi, Modena; Simone Cagnazzo, Sassuolo (MO)

Committente Boiardo Costruzioni S.r.l., Scandiano (RE)

Direttore dei lavori ing Michele De Beni, Modena

Appaltatore Impref S.r.l, Reggio Emilia

Superficie fondiaria 8.200 m2

Superficie utile 1 800 m2

Superficie verde 6.500 m2

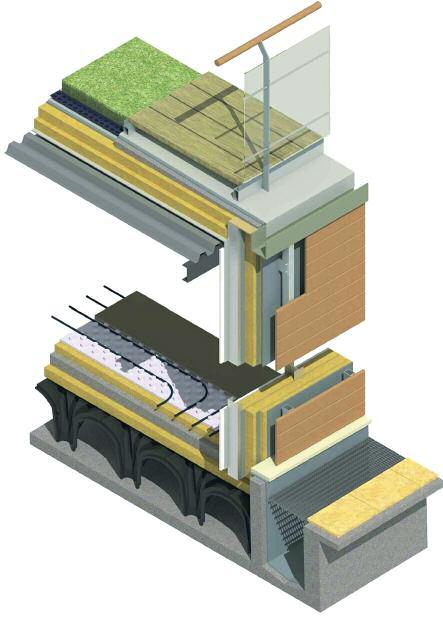

Solaio verso parcheggio, dall’estradosso:

- pavimentazione in battuto alla veneziana

- massetto cementizio di allettamento

- pannello XPS (12 cm)

- solaio in laterocemento

- pannelli in silicati di calcio (6 cm)

- intonaco

1 calcestruzzo armato

2 battuto in cemento

3 muratura in blocchi

4 intonaco

5 pannello XPS (16 cm)

6 pannello in EPS stampato a celle chiuse (32 cm)

7 pannello in EPS con grafite (5 cm)

8 rasatura calce-cemento

9 materassino in fibra di vetro

10 lastra cartongesso

dettaglio della fondazione verso il parcheggio

Involucro

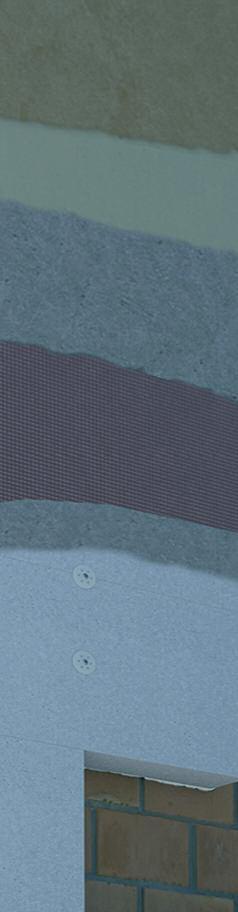

La struttura portante dell’edificio è realizzata in c a con tamponamenti in laterizio (25 cm), i corpi scala sono interamente in c a con struttura a setti La copertura ha un’unica orditura di travi in pannelli di legno lamellare di abete (10 cm) con isolamento in fibra di legno (24 cm) Una particolare attenzione è stata posta alle prestazioni acustiche delle camere, dotando ognuna di esse di una propria struttura di copertura, eliminando in tal modo qualsiasi possibile ponte acustico tra di esse I divisori interni sono stati realizzati a secco con lastre in cartongesso e isolamento con materassini in lana di vetro e roccia di diverse densità a seconda della collocazione, soluzione usata anche sul lato interno delle pareti esterne, opportunamente rasate al fine di ottenere una superficie liscia ma anche una tenuta all’aria affidabile e continua Un cappotto in EPS additivato con grafite riveste la struttura con uno spessore che varia da un minimo di 20 cm a un massimo di 32 cm in corrispondenza del piano terra; i vani scala, pur non riscaldati, sono stati coibentati con 16 cm di spessore del medesimo materiale. Il solaio di separazione tra il piano terra riscaldato e quello interrato è stato rivestito all’intradosso con pannelli in silicato di calcio (10 cm), come pure tutti i pilastri e i setti del livello interrato, al fine di limitare la dispersione dei flussi di calore provenienti dalle strutture soprastanti All’estradosso è stato invece placcato con pannelli in XPS battentato da 12 cm che sostengono il massetto di allettamento della pavimentazione in battuto alla veneziana Più di 100 pezzi speciali in PUR ad alta densità sono inseriti nell’isolamento per sostenere la struttura degli elementi ombreggianti senza ancorarla direttamente alla struttura portante principale ed evitare così i ponti termici

A sinistra, in alto: il giunto sul piazzale antistante l’albergo. Sotto, immagini della coibentazione esterna con lo zoccolo in EPS e i due tipi di isolante.

Stratigrafia solaio verso parcheggio, dall’estradosso: - pavimentazione in battuto alla veneziana - massetto cementizio di allettamento

- materassino fonoisolante in EPS elastico - massetto cementizio

- pannello XPS

- solaio in latero-cemento

- pannelli in silicati di calcio (6 cm)

- intonaco

Stratigrafia solaio interpiano, dall’estradosso:

- pavimentazione in legno di rovere

- massetto cementizio di allettamento

- materassino fonoisolante in EPS elastico

- massetto cementizio

- solaio in latero-cemento

- intonaco

Dall’alto: i frangisole in ceramica con struttura metallica; uno dei pezzi speciali per l’aggancio dei frangisole; il cappotto in EPS addittivato con grafite; il placcaggio del solaio del parcheggio con pannelli in idrati di silicati di calcio

P.F.E.+10.30

1 calcestruzzo armato

2 pannello XPS (16 cm)

3 pannello in EPS stampato a celle chiuse (32 cm)

4 rasatura calce-cemento

5 materassino in fibra di vetro (5 cm)

6 lastra cartongesso

7 bancale interno in legno laccato

8 bancale esterno in lamiera coibentata

9 telaio in legno e PUR

10 vetrata a doppia camera

11 pannello in EPS con grafite (32 cm)

12 pezzo speciale in PUR ad alta densità

13 montante in acciaio zincato e verniciato

14 frangisole in ceramica

15 angolare in acciaio per fissaggio

16 pannelli fotovoltaici

P.F.E.-0.05

1 pannello in

2 calcestruzzo armato

3 materassino in fibra di vetro

4 lastra cartongesso

5 telaio in legno e PUR

6 vetrata a doppia camera

7 montante ligneo

8 bancale di quarzite a spacco

9 mattoni pieni

In basso, da sinistra: posa delle soglie in quarzite; pilastri in muratura della sala colazioni

Energy Efficiency

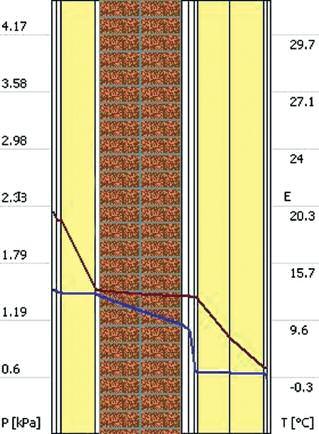

In fase di progetto e realizzazione, ai fini energetici si è fatto riferimento al protocollo tecnico dello standard Passivhaus Tra i requisiti richiesti, questo protocollo tecnico prevede anche una “Thermal Bridge Free Construction”, ovvero la possibilità di non considerare nelle dispersioni totali dell’involucro i nodi tecnologici che presentano valori del coefficiente lineico Ψ inferiori a 0,01 W/mK, mentre quelli che superano tale valore devono essere calcolati e verificati nei valori di temperatura superficiale Per l’albergo, in particolare, sono stati verificati i punti di attacco del piano terra con le strutture del piano interrato, al fine di calcolare flussi di calore e temperature superficiali I flussi di calore aggiuntivi causati dagli attacchi speciali che sorreggono la struttura dei frangisole (λ = 0,04 W/m2K), sono stati invece stimati tramite UNI EN 6946, valutando in circa il 2% l’incidenza superficiale degli stessi sul totale della superficie del cappotto

Dai risultati del bilancio energetico di calore, si è potuto desumere che:

- le dispersioni verso il piano interrato (6 197 kWh/a) sono confrontabili con quelle delle pareti esterne e con quelle verso i blocchi scale e ascensori (7 161 kWh/a) dimostrando quanto sia dispendioso, in termini energetici e costruttivi, la realizzazione di edifici a standard passivo con piani interrati;

- le maggiori dispersioni sono imputabili alle numerose vetrate che, nonostante gli ombreggiamenti fissi delle camere, nel bilancio netto annuale presentano un saldo netto positivo (5.545 kWh), risultato ottenuto soprattutto grazie alle altissime prestazioni isolanti dell’infisso certificato

In relazione all’impatto in termini di energia primaria consumata dal sistema-edificio (illuminazione, apparecchi ausiliari, pompe di circolazione, ventilazione, pompe di calore, domotica etc ) è da sottolineare che, nonostante siano stati compiuti grossi sforzi per installare componenti ad alta efficienza (luci LED, pompe a portata variabile, ventilatori “brush-less” con motori IE3 etc ), il valore di 87 kWh/m2a è in larga parte imputabile ad apparecchiature quali i frigo delle camere (consumo annuo stimato in circa 22 000 kWhe/a) e i sistemi di domotica e servizi TV (consumo annuo stimato in circa 11 000 kWhe/a)

pianta della sala colazioni

A destra, in senso orario: gli aeratori con valvola; un canale di mandata dell’aria in uno dei corridoi; il canale di mandata dell’aria della sala convegni; il torrino esterno di aspirazione del sistema di ventilazione.

Impianti

L’edificio dispone di un sistema meccanico per la climatizzazione invernale, estiva e la produzione di acqua calda sanitaria Ma il vero “cuore” dell’edificio è la macchina di ventilazione ad altissimo rendimento posizionata nel vano tecnico al piano interrato da 9 500 m3/h, con un’efficienza nel recupero di calore dichiarata superiore al 74%; grazie al recuperatore a piastre controcorrente a due stadi, ai ventilatori “brush-less” e agli inverter di cui sono dotati, è possibile regolare la portata d’aria in funzione delle zone attive o spente Un gruppo frigorifero interno, tramite una batteria di post-trattamento, provvede nel periodo estivo a raffreddare l’aria prima di immetterla nell’ambiente

La climatizzazione dell’edificio è affidata a un sistema a pompa di calore modulare a espansione diretta del gas frigogeno Il sistema è definito “a recupero di calore” e provvede a trasferire il calore dalle zone che devono essere raffreddate a quelle che devono essere riscaldate, senza la necessità di dover spendere altra energia sotto forma di lavoro di compressione, considerato che le unità interne (presenti in ogni ambiente climatizzato) sono libere di funzionare in riscaldamento o raffrescamento

L’acqua calda sanitaria è prodotta da un impianto solare termico collegato a due accumuli tecnici da 2 000 litri in grado di fornire istantaneamente acqua calda tramite uno scambiatore a piastre dedicato Una caldaia funzionante a metano fa da supporto all’impianto nei momenti di massimo carico e durante i periodi di scarso irraggiamento solare Riguardo l’illuminazione interna ed esterna, particolare cura è stata prestata sia all’efficienza luminosa complessiva dei corpi illuminanti sia alla gestione degli stessi tramite sensori di presenza, sensori di movimento, dimmerazione e parzializzazione. La massimizzazione della luminosità naturale è invece il motivo principale delle tinte chiare che caratterizzano tutti gli ambienti interni

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,12 W/m2K solaio contro interrato, U = 0,14 W/m2K copertura, U = 0,15 W/m2K serramenti, Uw = 0,72 W/m2K

prestazioni energetiche riscaldamento (energia utile), 10 kWh/m2anno ACS (energia primaria), 8,65 kWh/m2 anno raffrescamento, 7 kWh/m2 anno emissioni CO2 evitate, 13 482 kg/anno

IMPIANTI

VMC da 9 500 m3/h con recupero di calore (74%) solare termico 35 m2 (9 pannelli) fotovoltaico 10,5 kW domotica sistema KNX climatizzazione pompa di calore modulare a espansione diretta del gas frigogeno illuminazione lampade LED e CFL o tubolari T5 a reattore elettronico

copertura/parete portante esterna

copertura/parete contro vano scale

copertura/parete divisoria

Copertura, dall’esterno:

- pannello in legno lamellare (10 cm)

- telo freno vapore

- isolante in fibra di legno

- telo traspirante (sd=2 m)

- camera di ventilazione

- lastra ondulata sottocoppo

- perline in abete

- coppo in laterizio

1 intonaco

2 pannello in EPS con grafite

3 calcestruzzo armato

4 materassino in fibra di vetro

5 lastra cartongesso

6 materassino fonoisolante in EPS elastico

7 lattoneria in rame

8 griglia di aerazione

9 trave portante in legno lamellare

10 arcareccio per ventilazione (9x16 cm)

11 pannelli fotovoltaici

copertura/parete portante interna

A sinistra, dall’alto: due immagini della fibra di legno della copertura; le travi portanti della copertura; una parte divisoria tra le camere.

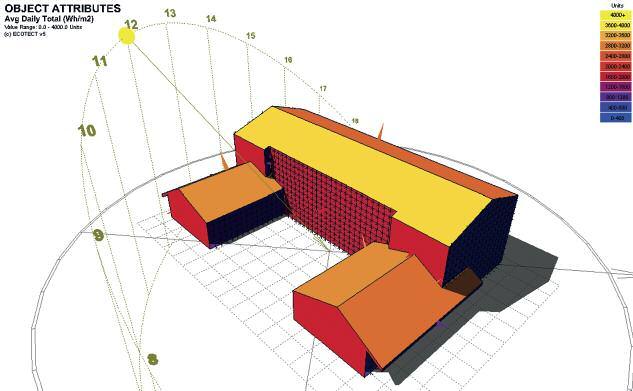

irraggiamento estate

irraggiamento inverno

Placcaggio dall’interno delle pareti esterne

RECUPERO PASSIVO

3 domande a ... ing Michele De Beni - Direttore Ufficio di Modena TBZ (Centro di Fisica EdileBolzano); membro del Consiglio Scientifico PHI Italia (Passive House Institute Italia)

Perché un professionista dovrebbe progettare una casa passiva e poi certificarla?

Cosa garantisce una certificazione di edificio passivo?

La progettazione e la certificazione sono due percorsi complementari che hanno il comune scopo di dare al cliente l’edificio che lui desidera Io credo fermamente che sia il regolamento tecnico, base della certificazione stessa, a essere di primaria importanza per le basi che fornisce ai progettisti e per le garanzie di riuscita dell’intero processo Questo regolamento, credo debba poi essere visto come un documento dinamico, che si arricchisce con la rapida evoluzione della tecnica odierna e con le esperienze dei tecnici che lo applicano sul territorio

Non solo, credo che i protocolli in generale debbano ampliare il proprio raggio d’azione e, da rigida applicazione o rispetto di valori numerici, diventare sempre più delle linee guida per i progettisti, coinvolgendo maggiormente i clienti sia prima che dopo la realizzazione del proprio edificio passivo Nello specifico, l’albergo “Il Boiardo” è stato progettato e realizzato nel rispetto del regolamento tecnico del neonato protocollo del PHI-Italia, frutto delle esperienze bioclimatiche italiane, dell’evoluzione degli edifici SUPERINSULATION in NordAmerica, della metodologia del Passivhaus Institut Darmstadt, delle normative nazionali e internazionali e delle esperienze e adattamenti necessari di edifici passivi sul territorio italiano

In breve potrebbe descriverci quali sono le problematiche che deve affrontare un progettista quando sceglie di progettare secondo standard passivi in Italia?

Paradossalmente, credo che le problematiche maggiori siano legate all’impostazione errata delle fasi preliminari del progetto L’esigenza di coinvolgere i clienti nasce proprio dal fatto che le loro richieste, se mal poste, possono costringere la progettazione e la realizzazione su un percorso più tortuoso e meno efficace di quello ottimale Un edificio passivo nasce con specifiche esigenze tecniche che la stessa fisica pone come condizione essenziale per la riuscita del progetto stesso

Secondo lei, il recupero del patrimonio edilizio esistente può essere il futuro della progettazione e del settore edile?

Credo che questo sia in parte vero, ma non sarà la regola Dipende dal “disegno” che in futuro si vorrà dare – dalla scala territoriale a quella urbana – alle nostre città Il recupero, in quanto estremamente costoso e difficoltoso, dovrà essere fatto solo per quelle realtà che rientrano in questo progetto globale in cui l’autosufficienza energetica degli edifici sarà un tema chiave, ma non l’unico

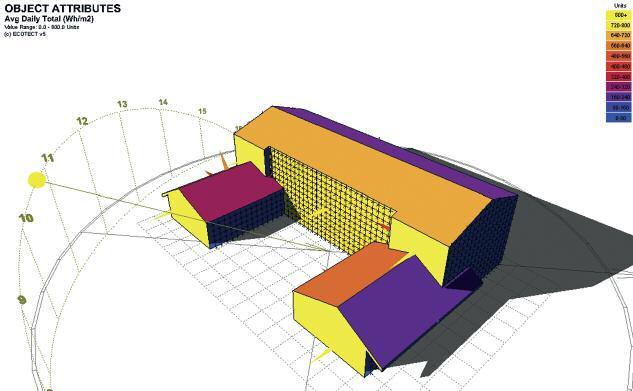

Il ristorante

Il ristorante è un edifico separato dall’albergo, che si contraddistingue per le alti performance energetiche raggiunte grazie alle soluzioni impiantistiche e all’isolamento a cappotto realizzato con lastre isolanti minerali in idrati di silicati di calcio

Il sistema di recupero del calore nel ristorante è identico a quello dell’albergo, ma la macchina di ventilazione, grazie a un sistema di lavaggio interno dello scambiatore, può recuperare energia anche dai fumi della cucina Questo significa che con una temperatura dell’aria totale espulsa (cucina più sale) che mediamente rimane su valori attorno ai 26-27 °C (persino superiori con la cucina a pieno carico), l’aria immessa, attraverso il recuperatore di calore, raggiunge temperature prossime ai 22-23 °C

Questo carico è, per la maggior parte della stagione invernale, sufficiente a compensare le perdite dell’involucro dell’edificio, altamente efficiente Quando non ciò non è sufficiente, interviene il sistema di ricircolo dell’aria interno con le unità interne a fancoil del sistema VRV (Volume di Refrigerante Variabile)

In estate, invece, i fumi della cucina, attraverso un bypass, vengono direttamente espulsi all’esterno, mentre l’aria delle sale è raffrescata attraverso un sistema di raffrescamento adiabatico indiretto che la stessa macchina di ventilazione integra al suo interno

Sopra, vista del corpo del ristorante dall’albergo

A sinistra, dall’alto, i canali di ventilazione inseriti direttamente nella platea dell’edificio

In basso, installazione della macchina di ventilazione.

Sotto, l’isolamento esterno dell’involucro in pannelli minerali in idrati di silicato di calcio dell’edificio del ristorante

Tribus

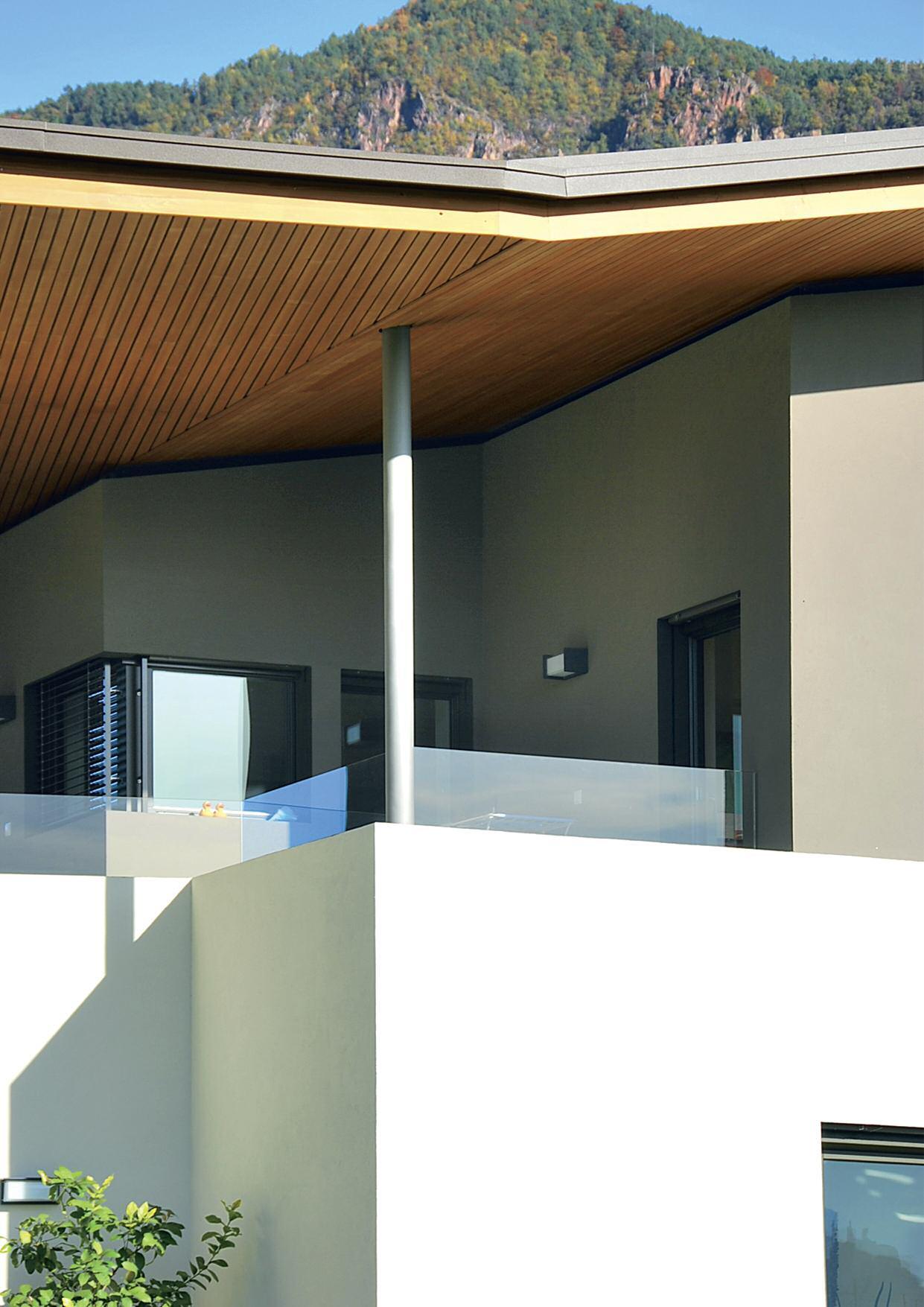

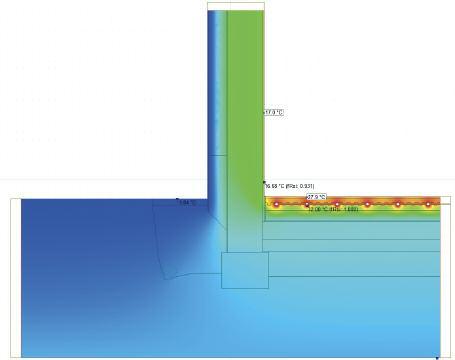

Il rispetto dei criteri delle certificazioni Passivhaus e CasaClima ha consentito la realizzazione di un complesso a bassissimo consumo energetico caratterizzato da una grande copertura con ampi sbalzi Uno spostamento di cubatura ha inoltre permesso la realizzazione del fabbricato in un’area più sicura e accessibile

SOTTO UN UNICO TETTO

Questo nuovo complesso a corte con due unità abitative, una residenza per vacanze e un corpo di servizio è il risultato dello spostamento di cubatura di una cascina da una zona centrale di Terlano in un’area nella frazione di Settequerce La scelta di costruire un edificio ex novo in un area verde già urbanizzata nella zona meridionale della cittadina è legata alle difficoltà e ai limiti della ristrutturazione dell’edificio esistente, opzione verso la quale i proprietari erano inizialmente orientati; si è così utilizzata la possibilità di uno spostamento di cubatura usufruendo anche del bonus del 10% assegnato agli edifici che raggiungono almeno la classe energetica A della certificazione CasaClima in vigore nella Provincia di Bolzano

Il Kererhof, questo il nome del nuovo complesso, è composto da due volumi, simili planimetricamente e collegati al centro da un ingresso comune: le due unità si piegano sul piano a creare una V che sembra allontanarle, dando l’impressione, a chi vi risiede, di abitare in edifici autonomi che si aprono verso sud A nord il locale tecnico, i garage e gli spazi di servizio chiudono il

lotto formando un cortile chiuso Dei due corpi, quello orientato a ovest ospita l’appartamento del proprietario con al piano superiore l’appartamento per le vacanze, mentre quello a est accoglie l’abitazione della figlia L’involucro è realizzato con blocchi a cassero in legno cemento mineralizzato con isolante

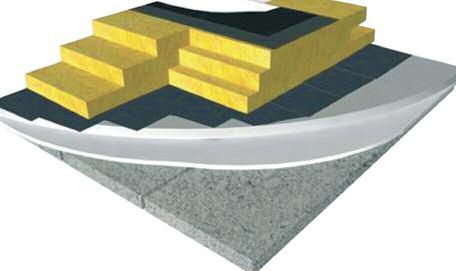

La copertura a doppia falda è a travetti portanti a doppia T in legno di provenienza prevalentemente locale con tamponamento sui due lati in OSB a comporre una struttura scatolare isolata internamente con fibra di cellulosa

I grandi sbalzi del tetto, a protezione dalle intemperie e dall’irraggiamento, hanno struttura in legno con sostegni metallici lungo i fronti sud, est e ovest

Per quanto riguarda gli impianti sono stati installati una ventilazione meccanica controllata centralizzata per ogni edificio, una pompa di calore geotermica, pannelli radianti a pavimento e collettori solari termici

L’edificio è di tipo passivo ed è stato progettato, realizzato e certificato secondo i protocolli Passivhaus e CasaClima

Impiantistica

Il ridotto consumo energetico è il frutto dell’efficacia dell’involucro – coibentazione e tenuta all’aria – e delle scelte impiantistiche Oltre a rispettare i parametri richiesti di dal Passivhaus e da CasaClima, controlli sono stati effettuati anche durante la fase di costruzione attraverso il Blower Door Test (n50 = 0,5/h)

Tecnologicamente ogni unità immobiliare è autonoma: un impianto di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore specifico fino al 90% garantisce una buona qualità dell’aria indoor, mentre una pompa di calore geotermica riscalda e raffresca gli ambienti mediante soffitti radianti (nei bagni tramite pavimenti radianti), sia i collettori solari nella produzione di acqua calda sanitaria (con uno stoccaggio di riserva)

La temperatura ambiente è scelta in autonomia dai singoli utilizzatori. Indipendenti anche gli impianti elettrici con singoli contatori in ogni abitazione da 3 kW e un impianto fotovoltaico integrato sulla copertura dell’edificio di servizio

sezione longitudinale

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,147 W/m2K solaio controterra, U = 0,13 W/m2K copertura, U = 0,135 W/m2K serramenti, Uw = 0,98 W/m2K; Ug = 0,65 W/m2K; g = 60%

energia primaria, 61 kWh/m2anno

IMPIANTI

VMC con recupero di calore pompa di calore geotermica solare termico

Progetto architettonico arch. Michael Tribus, Lana (BZ)

Fisica tecnica Günther Gantioler, Luca Senettin (TBZ), Bolzano

Progetto strutture ing Markus Peer, Avelengo (BZ)

Impianti p i Anton Linter, Malles (BZ)

Direttore dei lavori arch. Michael Tribus, Lana (BZ)

Appaltatore Plattner Bau, Laives (BZ)

Superficie lotto 3 600 m2

Superficie netta 585,23 m2

A sinistra, il blocco ovest con la parte coperta che delimita la corte formata dalle unità abitative con l’edificio di servizio Quest’ultimo è destinato ai servizi, al locale tecnico e al garage; sulla copertura è stato installato l’impianto fotovoltaico

fronte sud

Copertura, dall’estradosso:

- membrana impermeabile bituminosa (20 mm)

- distanziatore in legno (160 mm)

- sottostruttura in legno (90 mm)

- ventilazione

- OSB (20 mm)

- isolamento (410 mm)

- OSB (20 mm)

- cartongesso (100 mm)

- intonaco interno (15 mm)

Parete esterna, dall’esterno:

- intonaco in cemento di calce (20 mm)

- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)

- cavità (140 mm)

- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)

- isolamento in resina fenolica (λ=0,021; 165 mm)

- cemento armato (120 mm)

- cassero in legno-cemento mineralizzato (40 mm)

- intonaco di calce

Solaio interpiano, dall’estradosso:

- parquet in legno (20 mm)

- massetto (120 mm)

- lastra di fibra di legno anticalpestio (20 mm)

- cemento cellulare (100 mm)

- solaio strutturale con installazione dei tubi di ventilazione di spessore 80 mm (220 mm)

- intonaco in argilla (30 mm) che copre i tubi del soffitto radiante di spessore 12 mm

Solaio contro terra, dall’estradosso:

- parquet in legno (20 mm)

- massetto (75 mm)

- cemento cellulare (150 mm)

- platea in c a (300 mm)

- isolamento in XPS (200 mm)

- guaina impermeabilizzante

- isolamento in XPS (200 mm)

- terreno compattato

A destra, sopra la platea di fondazione viene realizzata la muratura con blocchi cassero in legno cemento mineralizzato con isolante all’interno dei quali verrà eseguito il getto in calcestruzzo

A sinistra in alto, si notano i tre sistemi costruttivi utilizzati: blocchi cassero in legno cemento mineralizzato per la struttura esterna, laterizi per le partizioni interne, legno per la copertura

A destra in alto, struttura del tetto: impermeabilizzazione e ventilazione con contro listelli. A destra in basso, vista dall’interno della copertura, una struttura scatolare con travi portanti coibentata con fiocchi di cellulosa

In basso a sinistra, controtelaio in legno sui quattro lati; a destra dettaglio del cassonetto della veneziana esterna posato interamente nello spessore dell’isolante esterno

Perkins+Will, Vancouver (CAN) 2011 PROGETTO ARCHITETTONICO

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE

Living Building ChallengeTM; LEED Platinum

(LEED® New Construction v 1.0 Platinum) in fase di certificazione

< 15 kWh/m2 anno

FOTOGRAFIE: Martin Tessler; Don Erhardt

Nato da un’idea del premio Nobel John Robinson, il Centre for Interactive Research on Sustainability ha una nuova sede progettata per essere l’edificio più sostenibile e virtuoso del Nord America: un Living Lab a energia positiva e carbon free

UN MANIFESTO PER UN FUTURO MAGGIORMENTE SOSTENIBILE

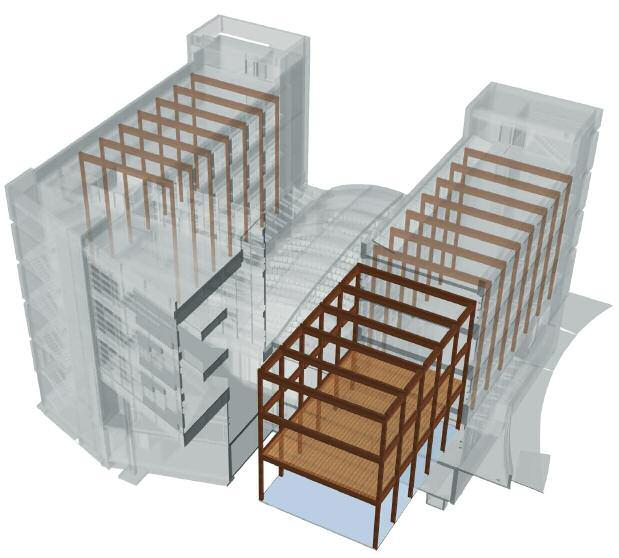

Collocato all’interno del Campus della University of British Columbia a Vancouver, il Centre for Interactive Research on Sustainability (CIRS) incarna i programmi di sostenibilità ambientale ed energetica che contraddistinguono le certificazioni LEED e LBC (Living Building Challenge) La mission del Centro è accelerare la sostenibilità nella società e così l’obiettivo per la sua sede è stato un edificio ad alte prestazioni ma anche replicabile e quindi con un costo accettabile nonostante soluzioni innovative, processi e risorse ben al di là della portata di qualsiasi edificio convenzionale La disposizione volumetrica è stata accuratamente studiata per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal sito, massimizzare le strategie ambientali passive adottate e ridurre la domanda di energia (il complesso ha prestazioni tipiche di un edificio passivo) L’edificio ha una pianta a U ed è organizzato in due ali di quattro piani collegate da un atrio a tutta altezza che funge da hall dell’edificio, ingresso dell’auditorium e camino per il raffrescamento naturale Nelle fasi iniziali di progetto era stata anche considerata una forma curva dell’edificio, ritenuta più appropriata a una costruzione sostenibile rispetto a una basata su elementi ortogo-

nali, ma si è valutato che quest’ultima fosse più adatta al semplice sistema costruttivo in legno che consente un più facile trasferimento anche a edifici convenzionali delle esperienze fatte L’architettura è caratterizzata dalle ampie vetrate che massimizzano l’illuminazione naturale e dalla facciata verde a ovest con vite a foglie decidue che si comporta come un dispositivo di ombreggiamento dinamico rispondendo ai cambiamenti stagionali e dal tetto verde dell’auditorium fruibile dagli utenti dei laboratori e degli uffici

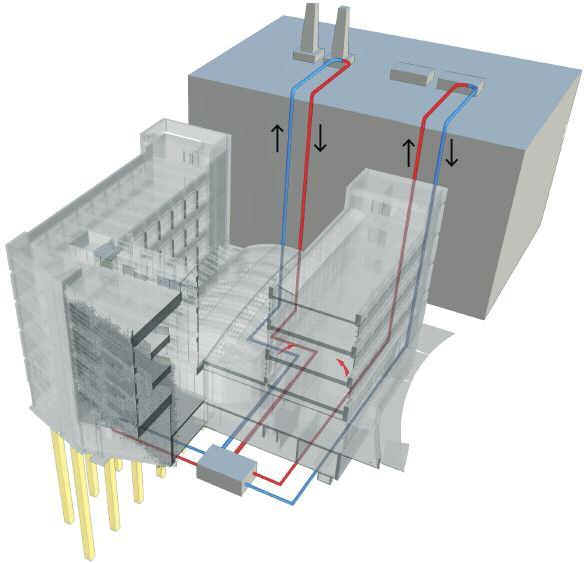

Dal punto di vista energetico il CIRS sfrutta il calore dei fumi dell’edificio adiacente per il riscaldamento e raffrescamento attraverso pompe di calore coadiuvate da sonde geotermiche Collettori solari a tubi sottovuoto e il sistema di recupero di calore interno consentono di preriscaldare l’acqua sanitaria, mentre i pannelli fotovoltaici sul tetto e quelli integrati sulla copertura dell’atrio e in facciata producono l’energia elettrica Grazie al monitoraggio costante, con i dati visualizzati anche dai display posti nell’atrio, i ricercatori del CIRS saranno in grado di analizzare il consumo di energia e l’efficacia dei sistemi adottati così da ottimizzarne il funzionamento

Sotto, rasatura dei pannelli di una delle due torri a est che saranno rivestite con mattoni bianchi di argilla, essicati a forno e prodotti localmente.

In basso, le travi portanto sostengono l’impalcato di legname dimensionale standard “Dimensional Lumber” è il termine utilizzato per definire il legno finito, tagliato e piallato a una larghezza standard e a uno spessore specifico nei peasi anglossassoni (UK, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Canada)

EARTH AND OCEAN SCIENCES

CIRS

Progetto Perkins+Will, Vancouver (CAN)

Team di progettazione Peter Busby; Martin Nielsen; Maginnis Cocivera; Sebastien Garon; Brian Gasmena; Jörk Grävenstein; Horace Lai; Blair McCarry; Z Smith

Collaboratori Chessa Adsit-Morris; Clayton Blackman; Loren Cavallin; Imu Chan; William Dahl; Jeremiah Deutscher; Jeff Doble; Robert Drew; Benjamin Engle-Folchert; Bob Greig; Rebecca Holt; Ivan Illic; Herman Kao; Teresa Miller; Sarah Moran; Angelique Pilon; Roselyn Rheaume; Max Richter; Sören Schou; Nathan Shuttleworth; Ray Sun; Kathy Wardle

Strutture Fast + Epp, Vancouver (CAN)

Appaltatore Heatherbrae Construction, Richmond (CAN)

Impianti meccanici ed elettrici Stantec, Vancouver (CAN)

Ingegneria civile Core Group Consultants, Burnaby (CAN)

Acustica BKL Consultants, Vancouver (CAN)

Interni Perkins+Will

Arredi, finiture, attrezzature Haworth, Vancouver (CAN)

planivolumetrico

1 Struttura a telaio a momento in lamellare: consente ampi spazi interni

2 Pannello di taglio sotto finestra

3 Solaio strutturale: è composto da tavole affiancate rivestite di compensato

8

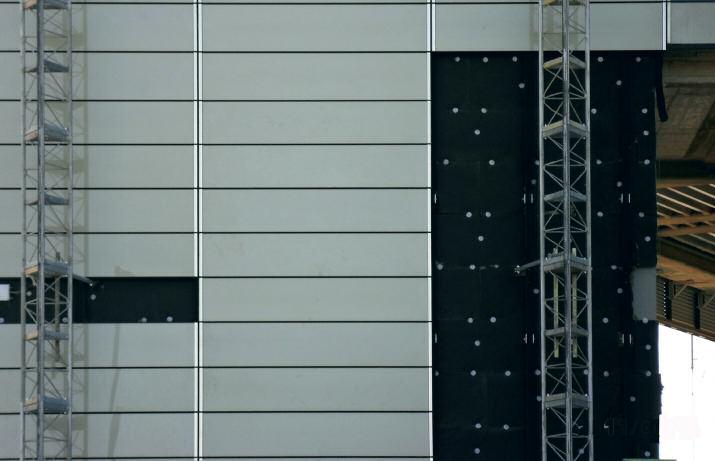

L’involucro e i ponti termici

Il sistema strutturale dell’edificio è realizzato con pilastri rettangolari in lamellare prefabbricati (21,5x65 cm) che supportano le travi in lamellare dei solai (sezione 21,5x68,5 cm con passo di 3 m e lunghezza di circa 10 m) Le travi sostengono un impalcato costituito da tavole di legname a dimensione standard (38x89 cm), inchiodate tra di loro e rivestite di compensato. La resistenza laterale della struttura è garantita attraverso due soluzioni: pannelli di compensato che controventano le pareti di taglio e, nella direzione opposta, un sistema a telaio a momento che combina i pilastri ai pannelli sotto finestra, realizzati su moduli di compensato (122x244 cm), prefabbricati come travi scatolari e posti tra gli elementi strutturali Questa applicazione garantisce anche la resistenza ai carichi dovuti al vento e al sisma nella direzione della lunghezza dell’edificio, consentendo l’impiego di facciate vetrate continue per massimizzare la luce naturale negli spazi interni Pilastri e travi sono leggermente sovradimensionati affinché, in caso di incendio, le loro parti marginali carbonizzino mantenendo l’integrità strutturale Oltre il 50% del legno è di origine locale e certificato FSC (Forest Stewardship Council); l’obiettivo del 100% di legno FSC non è stato raggiunto a causa dell’indisponibilità in loco di un quantitativo sufficiente per la

costruzione Per la restante parte si è così preferito legname regionale non certificato piuttosto che far giungere materiale FSC dal Cile, il luogo più vicino disponibile per la fornitura L’utilizzo del legno come materiale primario da costruzione è stato attentamente valutato confrontando le emissioni di CO2 dell’acciaio, del calcestruzzo e del legno lamellare Dall’analisi è emerso un chiaro vantaggio del legno rispetto agli altri due materiali: l’impronta netta di carbonio della struttura in legno (raccolta, lavorazione e trasporto) è di -0,09 t di anidride carbonica equivalente (CO2-e) per metro cubo, sequestrando 600 t di CO2-e; questo valore è superiore alle 525 t di CO2-e generate dalla produzione e dal trasporto di tutti gli altri materiali usati nella struttura, rendendo il CIRS carbon neutral

Al fine di raggiungere un alto livello di efficienza energetica si sono minimizzati i ponti termici; l’isolamento esterno delle facciate garantisce la continuità della coibentazione, soprattutto ai margini delle solette e in corrispondenza dei travetti di bordo

La facciata continua è allineata al piano della coibentazione esterna per ridurre al massimo le piccole perdite di calore nelle transizioni della stessa facciata e i collegamenti alla struttura portante sono di tipo puntuale, così da ridurre significativamente i ponti termici

pianta del piano terra

pianta del secondo livello

Un’immagine della prima fase di cantiere, con la posa delle tubature a lvello delle fondazioni

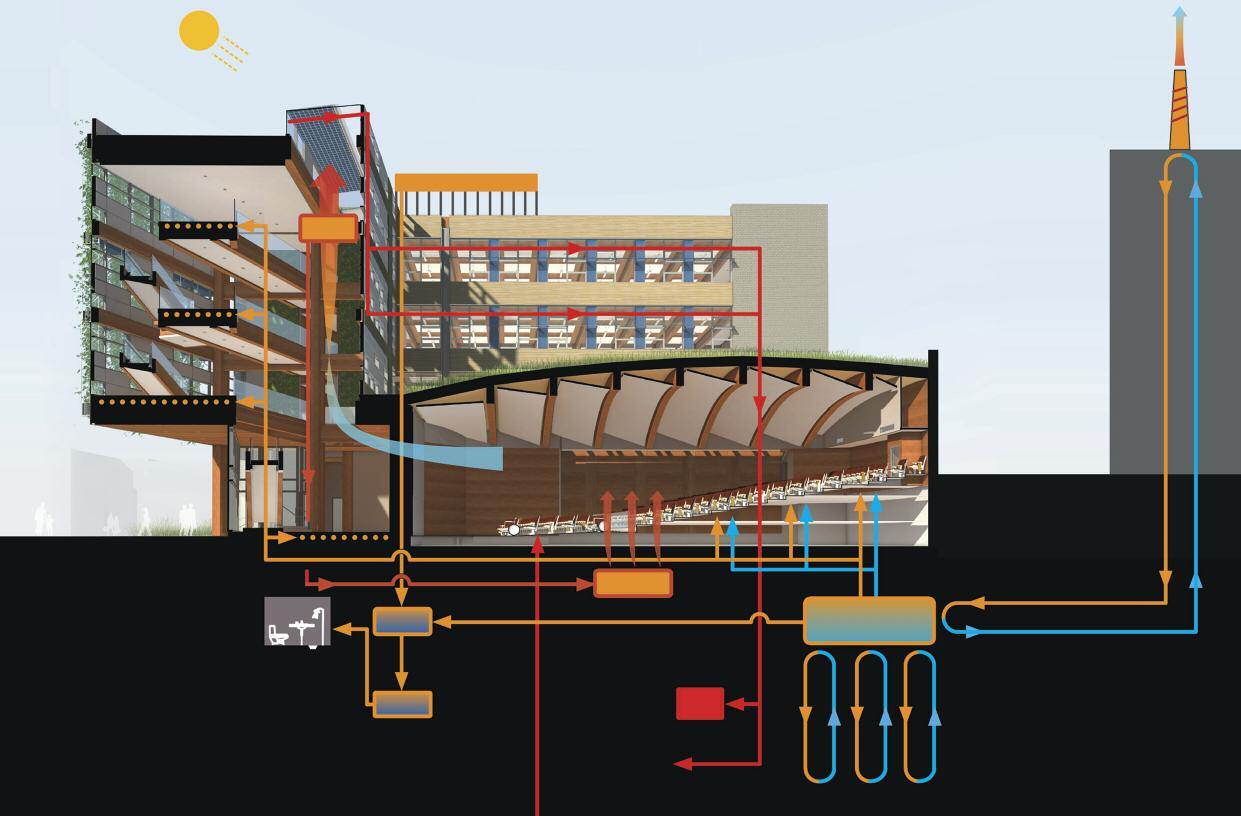

Legenda del rendering del sistema di scambio energetico:

1 Edificio esistente, EOS (Earth and Ocean Science)

2 Scambiatori di calore: catturano energia termica dai fumi di scarico dell’EOS

3 30 sonde verticali per scambio geotermico

4 Pompe di calore: aumentano il calore proveniente dai pozzi geotermici e dall’EOS

5 Pannello radianti: scaldano l’aria di ventilazione che è distribuita attraverso un sistema ad aria sotto pavimento

6 Calore in eccesso restituito all’EOS: per il pretrattamento dell’aria di ventilazione

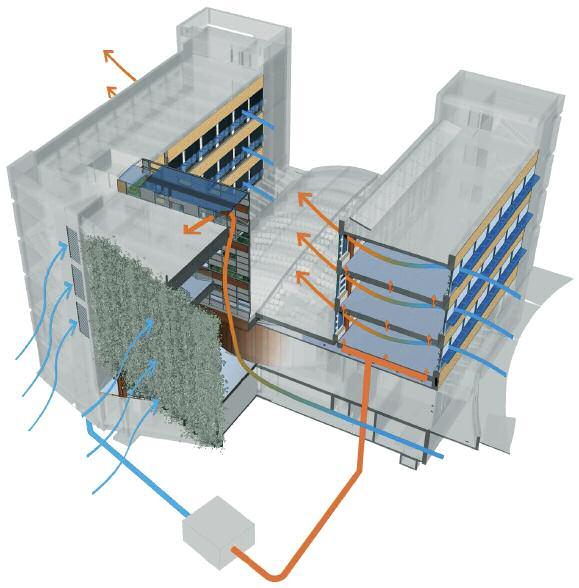

Energy systems

Uno degli obiettivi più importanti del CIRS era ottenere un bilancio positivo di energia netta Sfruttando fonti rinnovabili e raccogliendo e riciclando i rifiuti, l’edificio è in grado di sopperire non solo alle proprie necessità, ma anche a una parte delle esigenze dell’edificio adiacente (l’EOS - Earth and Ocean Science) del quale utilizza il calore dei fumi

Il risultato finale vede il consumo energetico totale del Campus della UBC ridursi complessivamente di oltre 1 milione di kWh/anno pur essendosi aggiunto un nuovo edifico – il CIRS appunto – di 5675 m2

I diversi sistemi (scambiatori di calore, pompe di calore, sonde geotermiche, sistemi di pretrattamento dell’aria, impianto fotovoltaico, ecc ) che concorrono al raggiungimento di questo risultato sono illustrati in questa e nelle pagine successive

Una sezione prospettica in cui è indicato il bilancio energetico tra edificio del CIRS ed edificio dell’EOS

613,540 ekWhr/anno

ekWhr/anno

036,783 ekWhr/anno

Fasi di cantiere del CIRS, dalla realizzazione delle fondazioni al primo solaio in c.a. su cui si innalzeranno i piani superiori, con sistema costruttivo in legno

Riscaldamento, raffrescamento e ACS Riscaldamento e raffrescamento sono forniti da tre pompe di calore, localizzate nella centrale impianti al seminterrato e alimentate da tre fonti di calore La sorgente principale è il calore recuperato dalle serpentine connesse allo scarico fumi dei laboratori del vicino Earth and Ocean Science Building le quali forniscono, secondo dati monitorati in loco, 10 384 l/s di fumi, garantendo al CIRS una quantità di calore maggiore rispetto a quella necessaria: il calore in eccesso viene restituito all’EOS per il preriscaldamento dell’aria in ingresso Scambiatori collocati nel flusso dell’aria di scarico del CIRS recuperano ulteriore calore che, raccolto dalle unità di trattamento aria, dai gabinetti e dal locale tecnico che ospita le pompe di calore, è utilizzato per preriscaldare l’acqua a uso sanitario La terza fonte è un piccolo campo geotermico che integra i sistemi di recupero e permette di fornire all’EOS una quantità di calore maggiore Il calore è distribuito mediante un sistema a pavimento e, negli uffici, anche con battiscopa radianti Il raffrescamento è attuato mediante differenti sistemi; l’edificio, che è progettato per utilizzare strategie passive di ventilazione naturale nella maggior parte degli spazi interni, è coadiuvato da due unità di trattamento aria In dettaglio: negli uffici il raffrescamento avviene manualmente attraverso l’apertura di finestre a livello dei piani di lavoro o del solaio superiore, così da attuare una ventilazione naturale di tipo passante tra la facciata sud e le finestre a nord Un sistema di ventilazione meccanica distribuisce aria fresca da bocchette a livello del pavimento: velocità, flusso e temperatura dell’aria sono stabiliti dai singoli utilizzatori Il sistema automatizzato di gestione dell’edificio monitora l’apertura delle finestre, spegnendo la ventilazione meccanica quando il 30%, o più, delle finestre è aperto Per la ventilazione e il riscaldamento dell’auditorium è utilizzata una unità meccanica dedicata, mentre nell’atrio si sfrutta l’effetto camino grazie all’apertura motorizzata delle vetrate in copertura Gli spazi di servizio sono ventilati meccanicamente

Le pompe di calore e i collettori sottovuoto (40 m2) posti sul tetto garantiscono al CIRS l’acqua calda sanitaria per un totale di 15 400 kWh/anno con conseguente eccesso di produzione in estate, periodo in cui l’edificio è meno frequentato Al momento, il calore in surplus è dissipato in atmosfera, ma i ricercatori del Centro stanno studiando come recuperarlo e riutilizzarlo in futuro

1 Atrio centrale: si comporta come un camino termico per incanalare la ventilazione naturale nell'edificio

2 Prese di aspirazione per il sistema di VM

3 Aperture apribili sul tetto dell'atrio

4 Ventilazione a dislocamento attraverso la distribuzione dell'aria a pavimento

5 Elementi orizzontali a livello dei solai in facciata: favoriscono il flusso della ventilazione passante

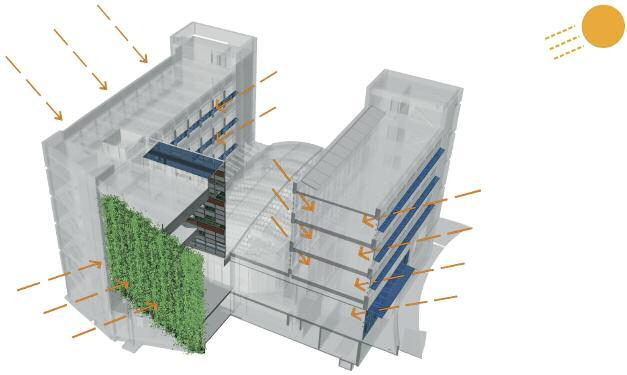

rendering del sistema di illuminazione naturale

1 Elementi orizzontali a livello dei solai in facciata: favoriscono la penetrazione della luce naturale

2 Schermature solari con integrate celle fotovoltaiche

3 Parete vivente: in estate ombreggia gli spazi interni dal basso sale pomeridiano, in inverno, cadute le foglie, lascia entrare la luce del sole negli spazi interni

rendering del sistema di produzione di energia elettrica dal sole

1 Serie di celle fotovoltaiche integrate nei lucernari vetrati dell’atrio

2 Schermature solari fotovoltaiche

3 Collettori solari a tubi sottovuoto: preriscaldano l’ACS

In alto, le aperture delll’angolo sud-ovest sono schermate da piccole tettoie fotovoltaiche

Qui sopra, la copertura fotovoltaica dell’atrio d’ingresso, integrata architettonicamente

Illuminazione ed elettricità

L’orientamento dell’edificio e la sua volumetria sono frutto della volontà di garantire illuminazione naturale in tutte le parti dell’edificio Grazie al sistema strutturale è stato possibile utilizzare grandi superfici vetrate in facciata e posizionare le aperture il più in alto possibile, così da permettere una maggiore penetrazione della luce negli spazi interni Gli elementi costruttivi, le velette, gli schermi solari e la parete verde sono stati pensati per controllare l’abbagliamento e i guadagni solari L’illuminazione diurna è completata da strategie attive a seconda dell’uso e delle esigenze dei diversi spazi: le luci artificiali sono dotate di sensori di dimmerizzazione per il controllo del livello di illuminazione e di sensori di movimento che consentono lo spegnimento degli apparecchi illuminanti in assenza di occupazione

Una serie di pannelli fotovoltaici sul tetto e celle integrate sulla copertura vetrata dell’atrio e sulle schermature delle facciate continue consentono una produzione di energia pari al 10% del fabbisogno totale (22 148 kWh/anno) dell’edificio Non è stato possibile integrare ulteriori fonti rinnovabili, ad esempio turbine eoliche, a causa delle tecnologie attuali, del clima locale e dei vincoli del sito

I collettori dell’impianto solare di produzione dell’acqua calda sanitaria occupano una parte della copertura dell’ala sud

In senso orario dall’alto a sinistra: il passo dei pilastri della struttura a telaio; orditura secondaria delle pareti e tamponamento per il controventamento delle stesse; vista della struttura dal basso con i pannelli sottofinestra prefabbricati come travi scatolari e posti in opera tra i pilastri

Alcune immagini dell’edificio in fase di costruzione

Qui sotto, due immagini di cantiere della realizzazione dell’auditorium

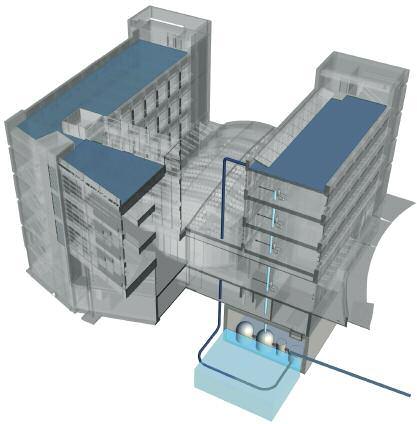

rendering del sistema di recupero delle acque piovane

1 Acqua piovana raccolta dai tetti del CIRS

2 Acqua piovana raccolta dalla copertura dell’Auditorium: non è utilizzata per usi potabili, ma viene reindirizzata alla falda acquifera

3 Sistema di filtrazione e trattamento

4 Collegamento di riserva con il sistema d’acqua municipale

5 Acqua piovana stoccata in una cisterna da 107 000 l

6 Acqua potabile filtrata, trattata e distribuita all’interno dell’edificio

rendering del sistema di recupero delle acque reflue

1 Acqua nere e grigie: sono raccolte dalle tubature dell’edificio

2 Sistema acquatico solare: è basato su un processo biologico che accade naturalmente

Filtra e tratta l’acqua per il riutilizzo

3 Acqua recuperata: è pompata all’interno dell’edificio per essere utilizzata negli sciacquoni dei wc, per irrigare il tetto dell’auditorium, le aree e la parete verde

Il giardino antistante il CIRS è utilizzato per convogliare, filtrare e gestire al 100% il deflusso delle acque piovane sul sito dell’edificio

Acque

Il CIRS è completamente autosufficiente per quanto riguarda il consumo di acqua potabile, ottenuta dal trattamento dell’acqua piovana raccolta dalle coperture Immagazzinata in una cisterna di 100 m3 sotto l’edificio, viene filtrata, disinfettata in loco e ridistribuita per uso potabile In un anno sono raccolti mediamente 1 226 000 litri, a fronte di una domanda media per questo tipo di edifici di 2 000 litri/giorno 57 000 l sono costantemente disponibili per il sistema antincendio Una particolarità del CIRS è il sistema di biofiltrazione acquatica solare, situato in una serra vetrata nell’angolo sud-ovest dell’edificio e ben visibile dal percorso pedonale che attraverso il sito Il sistema, basato sull’ingegnerizzazione di processi naturali, raccoglie tutte le acque reflue dell’edificio ed è supportato nei periodi di bassa affluenza dal sistema fognario del Campus; il liquame viene stivato in un serbatoio chiuso dove vengono aggiunti i batteri che digeriscono il rifiuto biologico Passando attraverso una serie di serbatoi di aerazione, popolati in superficie da piante acquatiche e terrestri autoctone, l’acqua è aerata prima di passare al chiarificatore a gravità con fondo a cono, dove i batteri si separano dall’acqua chiarificata per essere ripompati nel serbatoio di miscelazione iniziale Dopo il passaggio in una serie di filtri a sabbia, un ulteriore filtraggio e la disinfezione, l’acqua viene stoccata e rimessa in circolo nell’edificio per gli sciacquoni dei water e per l’irrigazione delle aree verdi

Living Building Challenge

Il Living Building Challenge è un programma di certificazione per edifici sostenibili che definisce i più avanzati interventi di sostenibilità nell’ambiente costruito, possibili al giorno d’oggi. Il Challenge è compreso in sette aree prestazionali o “Petals”: Sito, Acqua, Energia, Materiali, Benessere, Equità, Bellezza I “Petali” sono suddivisi in un totale di venti Imperativi, ognuno dei quali si focalizza su una specifica sfera di influenza Questa raccolta di Imperativi può essere applicata a quasi ogni immaginabile tipologia o progetto, sia esso un edificio (rinnovamento di una struttura esistente o nuova costruzione), un’infrastruttura, un paesaggio o uno sviluppo di una comunità

INVOLUCRO

trasmittanza media elementi costruttivi pareti esterne, U = 0,28 W/m2K; RSI-3 5 (R-20) copertura, U = 0,14 W/m2K; RSI-7 0 (R-40) serramenti, Uw = 0,91 W/m2K; g = 0,35 (tipo 1); Uw = 1,87 W/m2K; g = 0,55 (tipo 2)

IMPIANTI

Ventilazione meccanica

Pompe di calore (acqua-acqua)

Solare termico collettori solari a tubi sottovuoto (40 m2) per ACS Fotovoltaico

moduli FV sul tetto, celle FV in schermature di facciata e in copertura vetrata atrio - 22 148 kWh/anno

Recupero acque piovane per apparecchiature sanitarie e irrigazione aree verdi Biofiltrazione solare acquatica serra biofitodepurazione

Gestione automatica aperture e sistema di VM

Dimmerizzazione luci e sensori di presenza per ottimizzazione dell’illuminazione

Sopra, il lucernario fotovoltaico dell’atrio

A destra, il lato sudovest del CIRS, con le tettoie fotovoltaiche a protezione delle aperture rivolte a sud e a ovest e, nell’angolo, la sala vetrata dove avviene la fitodepurazione delle acque reflue

1 copertura fotovoltaica

2 recupero di calore

3 serie di tubi sottovuoto

4 schermature solari fotovoltaiche

5 aria esausta

6 recupero di calore

7 circuito del calore dell’edificio dell’EOS

8 circuito della fonte di raffrescamento

9 pompe di calore del CIRS

10 ventilatori delle pompe di calore

11 elettricità prodotta dal FV ad uso del CIRS

12 unità di trattamento dell’aria

13 elettricità proveniente

14 boiler elettrico

15 acqua calda sanitaria

16 pavimento radianti

17 aria esausta

Diagramma del sistema energetico generale del CIRS

MAGK architektur + illiz architektur 2010-2011

FOTOGRAFIE: Hertha Hurnaus gemäß ÖNORM H 5055 und Richtilinie 2002/91/EG

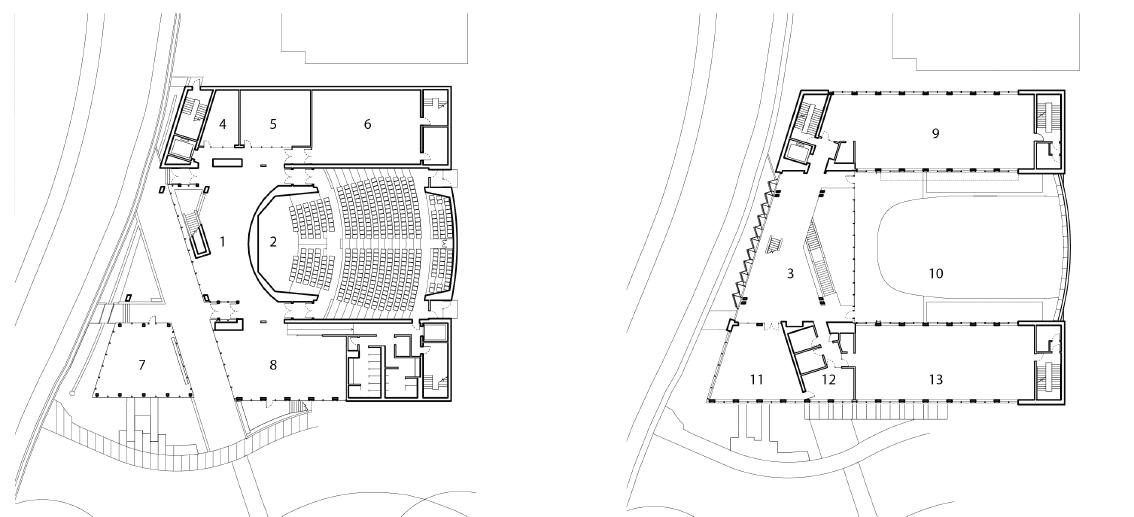

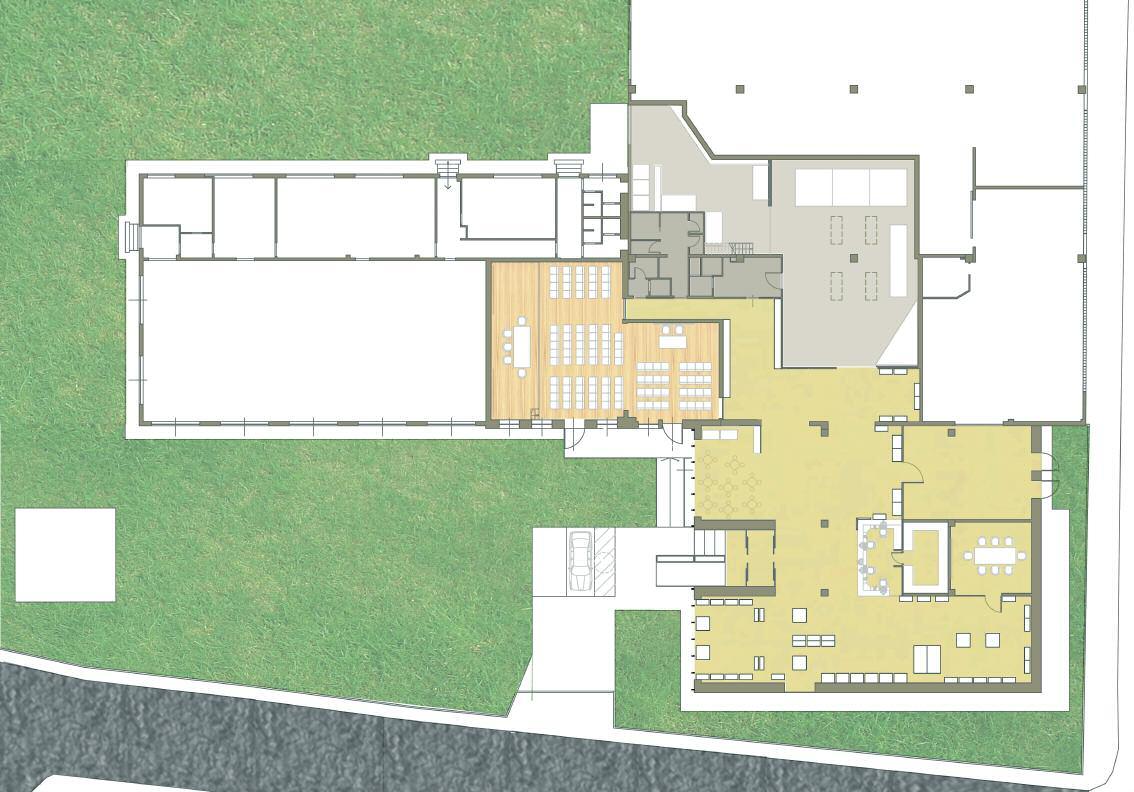

La necessità di avere più spazi per l’infanzia in un comune a sud di Vienna ha portato alla riqualificazione e all’ampliamento della scuola elementare esistente Il nuovo complesso scolastico è caratterizzato da una struttura mista con un nucleo in calcestruzzo armato e l’involucro di legno dalla elevata efficienza energetica

UN’INFANZIA... PASSIVA

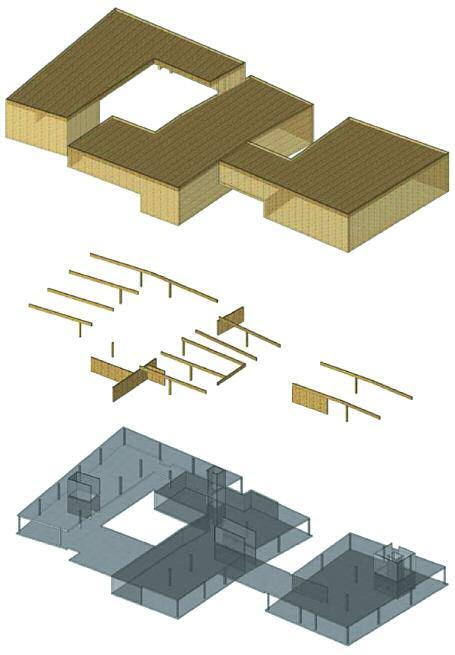

L’ampliamento di una scuola nel Comune di Maria Enzersdorf ha dato origine a un nuovo complesso con 8 nuove classi per la scuola elementare esistente, un asilo nido e una scuola materna e caratterizzato dai bassi consumi energetici Il progetto del gruppo MAGK-illiz, vincitore del concorso indetto nel 2008, spezza il volume monolitico che caratterizzava l’esistente complesso scolastico, bisognoso di riqualificazione e ampliamento, creando dei corpi a L incastrati l’uno nell’altro e nuovi spazi per il gioco e l’apprendimento

La nuova entrata principale della scuola è al contempo un foyeraula magna che collega il vecchio edificio con le nuove aule della scuola elementare e con l’edificio risanato della palestra Più a ovest, separati, si trovano i nuovi edifici dell’asilo nido e della scuola materna Il bianco dell’intonaco (alternativamente liscio o grezzo) funge da elemento unificante delle facciate, articolate da aperture di diverse dimensioni che ricordano dei “pixel“ e dalle quali ogni tanto fuoriescono dei “cubi“ che internamente si configurano come nicchie in cui i bambini possono trovare rifugio.

Gli ambienti interni sono fortemente segnati dalla combinazioni di materiali e di colori che facilita l’orientamento e l’identificazione da parte dei bambini Elementi di colore si ritrovano anche sul lato ovest, dove le aule della scuola dell’infanzia si affacciano su una loggia a due piani in cui griglie metalliche bianche, con inserti colorati in vetro disposti in maniera irregolare, svolgono una funzione anticaduta e di protezione solare

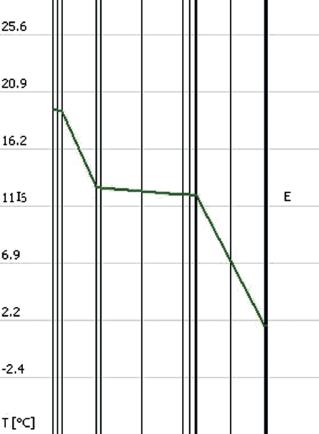

Le scelte costruttive e relative ai materiali sono state dettate da necessità di carattere economico ed ecologico Il nuovo edificio, anche al fine di garantire tempi rapidi di costruzione, è stato realizzato con struttura mista con un “nucleo” interno in calcestruzzo armato (che funge anche da massa termica) e un involucro prefabbricato di legno, altamente isolato Tutto il nuovo edificio risponde a standard passivi, raggiunti grazie a una buona geometria dei volumi, all’involucro performante nonché a un concetto di ventilazione ottimizzato

Con un costante ed efficiente controllo dei costi, inoltre, si è potuto risanare termicamente la palestra esistente e riqualificarne le aperture vetrate dotandole anche di brise-soleil orizzontali.

scuola materna

asilo nido

scuola elementare (nuovi edifici) foyer

collegamenti tra i volumi edifici esistenti (palestra e scuola elementare)

pianta piano terra

sezione AA

Struttura e involucro

La struttura portante dell’edificio è realizzata con un sistema misto in legno e c a che ha permesso una costruzione veloce, riducendo così al minimo il disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche. Grazie al principio costruttivo chiaro e alla semplice geometria dell’edificio, inoltre, è stato possibile realizzare un isolamento pressoché privo di ponti termici