thema

März 2025 internationale ärzt*innen für die verhütung des atomkrieges – ärzt*innen in sozialer verantwortung

Militarisierung der Gesundheitsversorgung?

Friedensfähig statt kriegstüchtig!

Kriegsversehrte in der Ukraine

Zwei Reha-Kliniken in Lwiw versorgen verletzte Soldat*innen

S eit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2022 hat der Krieg hunderttausende Menschen getötet. Noch mehr verloren Gliedmaßen und oder erlitten andere lebensverändernde Verletzungen.

Nach Angaben des ukrainischen Gesundheitsministeriums aus dem Dezember 2024 sind über 50.000 Menschen von Amputationen betroffen – die Universität der Bundeswehr München spricht von 100.000 Menschen.

„Manche Menschen haben doppelte, dreifache oder vierfache Amputationen. Sie alle brauchen Prothesen, manche werden auch einen Rollstuhl benötigen“, sagt Olga Rudnieva, Gründerin der orhopädischen Fachklinik „Superhumans“ in Lwiw. Viele Amputationen sind die Folge von Verzögerungen bei der Evakuierung aus dem Kampfgebiet: Der Beschuss kann so stark sein, dass es viele Stunden dauert, bis ein verwundeter Soldat in ein Krankenhaus gebracht wird. Mit mehr als einer Million Menschen an der Front werde die Ukraine „das Land der Menschen mit Behinderungen“ werden, so Rudnieva. „Wir wollen Behinderung normalisieren. Denn so wird unser Land nun mal in Zukunft aussehen. Die meisten Menschen, die wir behandeln, sollten eigentlich gar nicht mehr am Leben sein. Die Tatsache, dass sie noch leben, ist an sich schon ein Wunder.“

Aufgrund der Bedingungen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine müssen Gliedmaßen oft schnell amputiert werden, um das Leben von Soldat*innen zu retten. „Die Schwere der Amputationen hinterlässt bei den Überlebenden oft Stümpfe, die eine Anpassung von Prothesen in normaler Größe nicht zulassen“, so der Orthopädietechniker Marko Gänsl, der Prothesen für Ukrainer*innen herstellt. Die Voraussetzungen für die Orthopädietechnik seien ganz anders als bei geplanten Operationen.

In Lwiw in der Westukraine werden kriegsversehrte Soldat*innen in zwei Kliniken behandelt – in dem im Juni 2022 eröffneten Zentrum „Unbroken“ und der im April 2023 eröffneten Klinik „Superhumans“. Kriegsversehrte werden meist mit multiplen Verletzungen eingeliefert: Hirnverletzungen, Brandwunden, Verlust der Sehkraft, fehlende Gliedmaßen. Die Kliniken arbeiten mit medizinischen Expert*innen und großen Prothesenherstellern aus der ganzen Welt zusammen. Sie widmen sich auch der physischen, psychologischen und psychosozialen Rehabilitation verletzter Militärs und Zivilpersonen. Ziel der Kliniken ist die gesellschaftliche Wiedereingliederung der Soldat*innen – doch es gibt viel zu wenige Plätze: Die Wartelisten für Therapieplätze sind lang.

Quellen: BBC / RBB / taz / Unbroken Center

Die schleichende Militarisierung der Medizin

Das Gesundheitswesen soll auf die Erfordernisse der Kriegsführung vorbereitet werden

Nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit ist am 1. Januar 2025 der „Operationsplan Deutschland“ in Kraft getreten – ein tausendseitiger Strategieplan, erarbeitet seit 2023 unter der Federführung der Bundeswehr Er legt die verpflichtenden zivilen Unterstützungsleistungen für das Militär im Fall der Landes- und Bündnisverteidigung fest. Die Details unterliegen der Geheimhaltung. Vorausgegangen ist die neue „Nationale Sicherheitsstrategie“, die die Bundesregierung im Juni 2023 vorstellte. Diese bedeutete eine grundlegende Neuorientierung in der „Sicherheitspolitik“. Sie löste das Weißbuch von 2016 ab, das sich noch allein auf die Verteidigungspolitik beschränkte. Nun sollen alle Bereiche der Gesellschaft auf die Bedürfnisse des Militärs und die Erfordernisse der Kriegsführung ausgerichtet werden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius formulierte: „Wir müssen kriegstüchtig werden“, und meint damit die Gesellschaft insgesamt. Der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer forderte, der Zeitenwende müsse ein Mentalitätswechsel in Bundeswehr und Gesellschaft folgen. Inzwischen erfasst das Militärische große Bereiche gesellschaftlichen Lebens: Universitäten, Schulen, Forschungseinrichtungen – und macht selbst vor Kindersendungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nicht halt. Besonders betroffen ist der Gesundheitsbereich, der im Verteidigungs- und Bündnisfall eine Schlüsselrolle spielt. Die Versorgung von Verwundeten wird zur gesamtstaatlichen Aufgabe. Vor kurzem verschickte der ärztliche Direktor des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, Prof. Dr. Benedikt Friemert, einen Artikel an Kliniken bundesweit, um Chirurg*innen und Anästhesist*innen für die Landes- und Bündnisverteidigung zu sensibilisieren und auf mögliche Kriegsszenarien vorzubereiten.

Militarisierung auf Hochtouren

Im Sommer 2024 verabschiedete der Bundestag die neuen „Rahmenrichtlinien Gesamtverteidigung“ (RRGV), die jene aus dem Jahr 1989 ablösten. Deutlich wird hier der Schritt von der Friedenslogik der 1980/90-er Jahre zur aktuellen Kriegslogik vollzogen. Während 1989 Kriegsverhütung, Entspannung,

Dialog, Abrüstung und gemeinsame Sicherheit noch im Fokus standen – auch das verfassungsrechtliche Verbot einer Angriffskrieges wurde ausdrücklich erwähnt – dominiert in den neuen Rahmenrichtlinien die Kriegsertüchtigung. Die zivile und logistische Unterstützung der Streitkräfte soll sichergestellt werden. Kriegsprävention wird nicht mehr als Ziel benannt. Gemäß der neuen geostrategischen Rolle Deutschlands liegt der Fokus jetzt auf Bündnisverteidigung: „Deutschland ist nicht mehr Frontstaat, sondern dient den verbündeten Streitkräften im Herzen Europas als Drehscheibe. Hierfür bedarf sie der umfassenden Unterstützung der zivilen Seite. Daher werden Unterstützungsmaßnahmen der zivilen Seite für die Bundeswehr im äußeren Notstand jetzt auf verbündete Streitkräfte erweitert.“

In den ärztlichen Zeitschriften läuft die Diskussion über die Kriegsmedizin – offiziell „zivil-militärische Zusammenarbeit“ – auf Hochtouren. Ärzt*innen der Bundeswehr wird in den Fachzeitschriften ein breiter Raum eingeräumt. Das Hessische Ärzteblatt zeigte im Oktober 2024 einen Bergungspanzer der Bundeswehr auf dem Titelbild. Die Bundesärztekammer organisierte im Herbst 2024 eine Tagung mit dem Titel: „Bedingt abwehrbereit? Die Patientenversorgung auf den Ernstfall vorbereiten.“

ST. PETERSBURG 1914: IM WINTERPALAST WIRD DER NÄCHSTE VERWUNDETENTRANSPORT ERWARTET. DIE VERWUNDETEN FÜLLTEN ZUNÄCHST DIE PETERSBURGER KRANKENHÄUSER, DANN WURDEN SIE ZUSÄTZLICH IN PRIVATHÄUSERN UND HOTELS UNTERGEBRACHT UND ZULETZT AUCH IN DEM RIESIGEN PALAST.

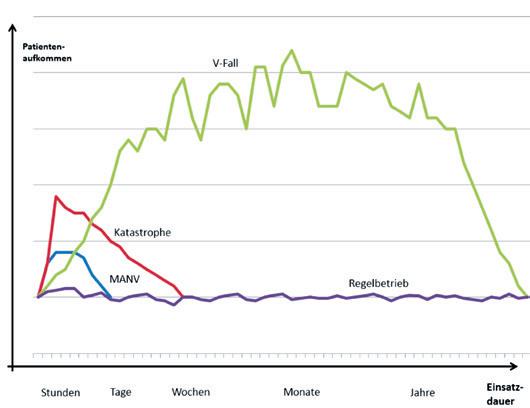

Medizinische Versorgung im Bündnis- und Verteidigungsfall

Deutschland wäre im Bündnisfall sowohl das Aufmarschgebiet für NATO-Truppen als auch die Drehscheibe für verletzte Soldat*innen und Zivilist*innen. Die erwarteten Patientenzahlen, die von unserem Gesundheitswesen versorgt werden müssten, übersteigen alles, was wir von Katastrophen oder aus Pandemiezeiten kennen. Die Bundeswehr rechnet mit bis zu 1.000 verletzten NATO-Soldat*innen täglich, über Jahre hinweg. Zudem wird eine massive Flüchtlingswelle von verletzten Zivilist*innen erwartet. Dem stehen nur fünf Bundeswehrkrankenäuser mit 1.800 Betten gegenüber – eine Kapazität, die in zwei Tagen erschöpft wäre. Das zivile Gesundheitssystem müsste einen erheblichen Teil seiner räumlichen und personellen Ressourcen dem Militär zur Verfügung stellen. Groß wäre auch der Bedarf an medizinischer Rehabilitation. „Zahlen aus der Ukraine deuten darauf hin, dass aktuell in der Ukraine ca. 100.000 Amputierte behandelt werden müssen.“ Unser Gesundheitswesen wäre restlos überfordert.

Im Verteidigungsfall wäre die Zahl der Verletzten noch höher. Die Zahl verletzter Zivilist*innen wäre größer und die Versorgung erschwert durch die Zerstörung von Infrastruktur und Krankenhäusern, sowie durch verletztes oder getötetes medizinisches Personal.

Grundgesetz und Notstandsgesetzgebung

Der Bündnisfall könne zudem sehr schnell in einen Verteidigungsfall übergehen. Fest steht, dass das zivile Gesundheitssystem in erheblichem Maße einbezogen würde. Medizinisches Personal fehlt schon in Friedenszeiten. Unklar ist, wie dieser Bedarf gedeckt werden kann. Das lange angekündigte Gesundheitssicherstellungsgesetz soll dies regeln, doch das Grundgesetz steht im Weg. Eine umfassende Vernetzung ziviler und militärischer Akteure ist erst im Spannungsfall erlaubt. Für die Feststellung

des „Spannungsfalles“ ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag notwendig. Erst dann könnten Grundrechte, wie Art. 12 auf Berufsfreiheit außer Kraft gesetzt und Art. 12a aktiviert werden, das zivile und militärische Dienstverpflichtungen vorsieht, wenn der Personalbedarf auf freiwilliger Grundlage nicht gedeckt werden kann. Alle Sicherstellungsgesetze, die mit Grundrechtseinschränkungen einhergehen, können erst nach Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalles „entsperrt“ werden. Die zugrundeliegenden Notstandsgesetze wurden 1968 unter großen Protesten in die Verfassung aufgenommen. „Das Gesetz erscheint den meisten Bürgern dieses Staates als eine Art Verkehrsregelung bei Naturkatastrophen, während es in Wahrheit fast alle Vollmachten für eine fast totale Mobilmachung enthält“, sagte damals der Schriftsteller Heinrich Böll in seiner Rede anlässlich eines Protestmarsches im Mai 1968 in Bonn.

Jetzt fordert der Expert*innenrat in seiner siebenten Stellungnahme „Gesundheit und Resilienz“ (12/2024) eine gesetzliche Regelung bereits vor Eintreten eines Spannungsfalles.

Medizinische Ethik und Kriegslogik im Rollenkonflikt

Ein Rollenkonflikt ist unvermeidlich, wenn ziviles medizinisches Personal in militärische Strukturen eingebunden wird. Während das Militär den eigenen Regeln der Kriegslogik folgt, ist das zivile Gesundheitssystem dem individuellen Patienten verpflichtet. Zwar unterscheidet sich die ärztliche Ethik in Zeiten bewaffneter Konflikte nicht von der ärztlichen Ethik im Frieden (Havanna Deklaration der World Medical Assimilation). „Nur dringliche medizinische Gründe rechtfertigen eine Bevorzugung in der Reihenfolge der Behandlung“ (Genfer Abkommen 1949, Art. 12). Auch gilt nach der Genfer Konvention die grundsätzliche Gleichbehandlung von Zivilist*innen und Kombattant*innen, auch denen des Gegners. Doch ob dies unter Kriegsbedingungen eingehalten werden wird, bleibt fraglich. Der Begriff „Triage“ kommt ursprünglich aus der Militärmedizin, wird aber heute hauptsächlich für die zivile Katas-

„Die ärztliche Ethik in Zeiten bewaff neter Konfl ikte unterscheidet sich nicht von der ärztlichen Ethik im Frieden.“

Havanna Declaration der World Medical Assembly

„Es gibt noch keinen guten Plan.“

Ralph

Hoffmann, Inspekteur des zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr, zum Verteidigungsfall

trophenmedizin verwendet. Es geht um die Priorisierung knapper medizinischer Hilfeleistung. In Kriegszeiten erhält Triage jedoch eine andere Bedeutung. Geraten medizinische Ethik und militärische Logik in Konflikt, hat das Militärische den Vorrang. Letztendlich geht es dann um die Einsatzfähigkeit der Soldat*innen.

Der Begriff „Atomkrieg“ wird vermieden

Atomwaffen sind zwar Teil vieler Militärstrategien, doch das Wort „Atomkrieg“ wird in fast allen Zivilschutzpapieren vermieden. Stattdessen ist von „größereren radioaktiven Zwischenfällen“, oder „CBRN-Lagen“ die Rede. Die frühere Bezeichnung „ABC Schutz“ (Atomare, Biologische und Chemische Gefahren) wurde vor einigen Jahren durch die internationale geschmeidigere Bezeichnung „CBRN-Schutz“ ersetzt (chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren).

Die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission für die Bevölkerung nach einem Atomwaffeneinsatz wirken hilflos: Die Menschen sollen sich 24-48 Stunden in geschlossenen Räumen aufhalten und beim Verlassen FFP2 oder FFP3-Masken tragen. Für die Erstversorgung von Strahlennotfallpatient*innen gibt die Strahlenschutzkommission widersprüchliche Empfehlungen: Lebensrettende Sofortmaßnahmen seien vorrangig vor allen strahlenbedingten Prozeduren durchzuführen. Andererseits seien längerdauernde Maßnahmen an Verletzten in einem hochverstrahlten Bereich zum Schutz der Einsatzkräfte und des Patienten zu unterlassen.

Nach der Explosion einer Atombombe kann, abgesehen von den gesundheitlichen Strahlenfolgen, schon allein die Zahl der Verbrennungspatient*innen nicht versorgt werden, wie die Erfahrungen von Hiroshima zeigten. Hier erlitten ca. 60.000 Menschen schwerste Verbrennungen. Die Zahl wäre bei den heutigen thermonuklearen Bomben noch sehr viel höher. Kein Gesundheitssystem der Welt könnte ein solches Szenario bewältigen.

Triage per App?

Während es keinen wirksamen Schutz der Zivilbevölkerung vor atomaren Gefahren gibt, forscht die Wehrmedizin an neuen Methoden wie der Biodosimetrie. Mittels einer Triage-App können aus einem Blutbild Rückschlüsse auf eine erhaltene Strahlendosis getroffen werden. Das ermöglicht dem Militär, auch bei noch nicht erkrankten Soldat*innen, die Einsatzfähigen von den nicht mehr Einsatzfähigen zu unterscheiden.

Die Proteste der 1980er Jahre

1981 plante schon einmal eine Bundesregierung ein Gesundheitssicherstellungsgesetz, das nach heftigen Protesten aus der Ärzteschaft zurückgezogen wurde. Kernpunkt war die verpflichtende Fortbildung für alle Ärzt*innen, die Triage für den Kriegsfall zu erlernen, insbesondere die Sichtung und Priorisierung von Verletzten im Falle eines Atomkrieges. „Wir werden Euch nicht helfen können“, war damals die zentrale Aussage der IPPNW.

Die Frankfurter Erklärung von 1982 hat bis heute für die IPPNW ihre uneingeschränkte Gültigkeit behalten.

Frankfurter Erklärung der IPPNW 1982

„Ich halte alle Maßnahmen und Vorkehrungen für gefährlich, die auf das Verhalten im Kriegsfall vorbereiten sollen. Ich lehne deshalb als Arzt jede Schulung oder Fortbildung in Kriegsmedizin ab und werde mich daran nicht beteiligen. Das ändert nichts an meiner Verpflichtung und Bereitschaft, in allen Notfällen medizinischer Art meine Hilfe zur Verfügung zu stellen und auch weiterhin meine Kenntnisse in der Notfallmedizin zu verbessern.

Da ein Krieg in Europa nach überwiegender Experten-Meinung unter Benutzung der modernen Massenvernichtungswaffen geführt werden würde, muss er absolut unmöglich gemacht werden. Jede Vorbereitungsmaßnahme indessen, die von seiner Möglichkeit ausgeht, fördert indirekt die Bereitschaft, sich auf etwas einzustellen, was um jeden Preis verhindert werden muss. Deshalb erkenne ich als Arzt nur eine einzige auf den Kriegsfall bezogene Form der Prävention an, nämlich die Verhütung des Krieges selbst mit allen Anstrengungen, zu denen ich mein Teil beizusteuern entschlossen bin.“

Quellen zu diesem Artikel finden Sie unter: ippnw.de/bit/militarisierung

Ute Rippel-Lau ist Vorstandsmitglied der IPPNW.

Falsche Sicherheit

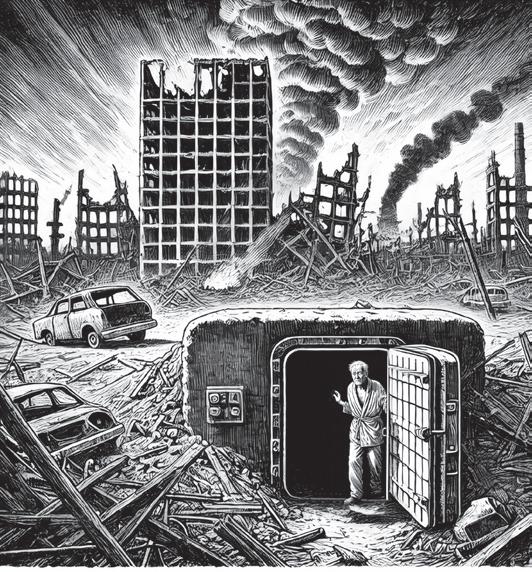

Warum Atombunker keine Lösung sind

Seit in Europa wieder ein Krieg wütet, ist die Nachfrage nach privaten Atombunkern sprunghaft gestiegen. Der Berliner Anbieter BSSD spricht von einem „Amazon-Fieber“, bei dem Kund*innen Schutzräume bestellen, als würden sie online einkaufen –ohne Beratung, ohne lange Überlegung.

Auf den ersten Blick scheinen private Bunker eine sinnvolle Vorsorgemaßnahme. Anbieter werben mit Schutz vor Druckwellen, radioaktivem Fallout und autarker Energieversorgung. Der Gedanke, in einem abgesicherten Raum einer nuklearen Katastrophe zu trotzen, gibt vielen Menschen ein Gefühl der Kontrolle – doch wie realistisch ist das wirklich?

Die unmittelbare Zerstörungskraft einer Atombombe ist enorm. Im Zentrum der Detonation verdampft alles bei Temperaturen, die höher sind als die Oberfläche der Sonne. Selbst in mehreren Kilometern Entfernung wären Feuerstürme und Strahlenbelastung tödlich. Und die Vorwarnzeiten beim Einsatz von Atomwaffen sind kurz: Wer sich nicht bereits bei Alarm im Bunker befindet, wird kaum eine Chance haben, diesen rechtzeitig zu erreichen. Hinzu kommt, dass in einem Atomkrieg nicht davon auszugehen ist, dass in Ballungsräumen nur eine einzelne Atomwaffe explodiert. Vielmehr wären große Städte Ziel von multiplen Sprengköpfen, die in kurzen Abständen gezündet werden und sich in ihrer Zerstörungskraft vervielfachen würden.

Und was kommt danach?

Angenommen, man überlebt den Erstschlag in einem Schutzraum: Was passiert, wenn die Vorräte aufgebraucht sind und man den Bunker verlassen muss? Die Infrastruktur wäre weitgehend zerstört, medizinische Versorgung nicht mehr vorhanden, Wasserquellen kontaminiert. Ein nuklearer Fallout könnte große Landstriche unbewohnbar machen. Wer hinausgeht, setzt sich gefährlichen Strahlendosen aus.

Noch gravierender wären die weltweiten Klimafolgen eines Atomkrieges. Wissenschaftliche Studien warnen vor einem „nuklearen Winter“: Die infolge riesiger Brände in die Stratosphäre gelangende Asche und Staub würden die Sonneneinstrahlung so stark reduzieren, dass die Temperaturen weltweit um bis zu zehn Grad Celsius sinken würde und menschliches Leben in weiten Teilen des Planeten nicht mehr möglich wäre. Eine von der IPPNW publizierte Studie hat gezeigt, dass schon der Einsatz von nur 100 Atomwaffen in einem begrenzten Atomkrieg zu einem Tempera-

turabfall führen würde, der weitreichende Ernteausfälle und Hungersnöte zur Folge hätte – und das über Jahre hinweg. In solchen Szenarien bietet kein Bunker eine langfristige Lösung.

Gefährliche Illusionen

Die Existenz privater Schutzräume kann dazu führen, dass Atomwaffen als beherrschbar wahrgenommen werden. Wenn Menschen – und auch Politiker*innen – davon ausgehen, dass ein Atomkrieg überlebbar sei, steigt die Bereitschaft, Risiken einzugehen. So verständlich der individuelle Wunsch nach Schutz ist: Die Vorstellung, ein Atombunker könne den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, lenkt von der eigentlichen Herausforderung ab – dem Risiko eines Atomkriegs vorzubeugen. Statt uns mit der Illusion individueller Sicherheit zu trösten, müssen wir alles daransetzen, dass ein solcher Krieg niemals geführt wird.

Der einzig sinnvolle Schutz: Verhinderung eines Atomkriegs

Statt in Bunker sollten wir in politische Lösungen investieren. Der einzige Weg, einen Atomkrieg zu überleben, ist ihn zu verhindern. Dazu braucht es Abrüstung, diplomatischen Dialog und den Willen zum Frieden. Die Arbeit der IPPNW, die sich seit Jahrzehnten für die Verhütung eines Atomkrieges einsetzt, ist heute wichtiger denn je. Der Atomwaffenverbotsvertrag (AVV) ist ein Meilenstein in diese Richtung und zeigt: Eine Welt ohne Atomwaffen ist keine Utopie. Letztlich brauchen wir ein System gemeinsamer Sicherheit, das alle mit einbezieht. Wer wirklich Sicherheit will, setzt sich für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen ein – und nicht für Schutzräume, die nur falsche Hoffnung bieten.

Dr. Helmut Lohrer ist International Councillor der IPPNW.

Militärisches Mindsetting: ein neues Feld ärztlicher

Fortbildung

Zur Rolle der Ärztekammern bei der zivil-militärischen Zusammenarbeit

Der „wohl schönste Bundeswehrstandort“ (Carlo Masala) bot die pittoreske Kulisse für ein, wie von mehreren Rednern betont, „Leuchtturmprojekt“. Im Barockschloss Oranienstein in reizvoller Landschaft nahe dem rheinland-pfälzischen Diez gelegen und seit 1962 von der Bundeswehr genutzt, organisierten die Regionalkommandos Bundeswehr aus Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Kommando „Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung“ in Kooperation mit den Landesärztekammern aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland am 20. September 2024 ein Symposium „Im Ernstfall: Was bedeutet Kriegsmedizin?“. Die Hessische Akademie für Ärztliche Fort- und Weiterbildung sorgte für den organisatorischen Rahmen und die Vergabe von elf CME-Punkten.

Geboten wurde eine Mischung aus medizinischen Fachvorträgen und militärisch-politischen Einschätzungen und Darstellungen. So standen Themen wie „Lebensgefährliche Blutungen – Schockmanagement“, „Kontamination mit chemischen Kampfstoffen – was muss ich wissen?“, „Schuss-, Splitter- und Explosionsverletzungen“ neben solchen wie „Was ist der Ernstfall?“, „Gesundheitsversorgung in der Gesamtverteidigung – was kommt auf uns zu?“ oder „Zivil-militärische Kooperation in der Universitätsmedizin vor dem Hintergrund der Landes- und Bündnisverteidigung“. Praktisch konnte man das Anlegen von Tourniquets zur Blutstillung oder die Kampfstoffdekontamination üben; Bergepanzer und weiteres Gerät waren zu besichtigen. Im Auditorium saßen mehrheitlich Bundeswehrangehörige, aber auch die zivilen Hilfsdienste waren gut vertreten. Die Einhaltung des Fotografierverbotes wurde durch bewaffnete Wachen gesichert.

Von Frieden oder Friedenserhalt war an diesem Tag nicht die Rede. Im Gegenteil kritisierte Prof. Dr. Carlo Masala, prominenter Dozent an der Bundeswehr-Universität in München, in seinem Vortrag zur Einschätzung der aktuellen Lage die westeuropäische Sichtweise auf die momentane Weltlage als eine von einer sieb -

zigjährigen Friedensperiode verstellte. Die afrikanische Sicht beispielsweise sähe wegen der vielen Konflikte auf diesem Kontinent ganz anders aus. Die proklamierte Zeitenwende sei in Deutschland noch nicht vollzogen. Die deutsche Gesellschaft benötige dringend eine Änderung des Mindset, damit sie resilienter werde. Überhaupt war die Änderung des Mindsets an diesem Tag ein beliebtes Thema der Referent*innen. Diese Materie scheint zumindest Ärztekammern, die mit einem steten gesundheitspolitischen Bedeutungsverlust zu kämpfen haben, neue Wirkungsmöglichkeiten zu eröffnen.

Was hat es eigentlich mit dem Mindset, das es zu ändern gilt, auf sich? In der Psychologie und Soziologie sind damit Verhaltensmuster basierend auf Denkweisen und Überzeugungen gemeint, die eine Geisteshaltung repräsentieren. Gelegentlich wird Mentalität synonym verwandt. Es geht also um einen Mentalitätswandel in der gesamten Gesellschaft und konkret bei Angehörigen von Gesundheitsberufen, um deren Zustimmung zur Militarisierung des Gesundheitswesen zu erlangen. Zu gut scheinen den militärisch und politisch Verantwortlichen noch die vielfältigen Proteste aus dem Gesundheitswesen gegen den Entwurf eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes Anfang der 1980er Jahre in Erinnerung zu sein.

Auch der Präsident der Bundesärztekammer (BÄK) Klaus Reinhardt fordert „zunächst mehr Bewusstsein zu schaffen“. Auf einer Tagung am 10. Oktober vergangenen Jahres hat die BÄK Fachleute aus Ärzteschaft, Politik, Militär und Katastrophenschutz dazu aufgerufen eine Bilanz zur aktuellen Resilienz des Gesundheitssystems zu ziehen und die nächsten notwendigen Schritten zu beraten. Das Engagement des BÄK-Präsidenten in dieser Frage ist wenig verwunderlich. Der Hartmannbund, dessen Vorsitzender er ebenfalls ist, hat seit Jahrzehnten eine ausgeprägte Affinität zum Militärischen. In früheren, für diesen Verband besseren Zeiten, leistete man sich eine wehrmedizinischen Arbeitskreis. Auf

ÄRZTEBLÄTTER TROMMELN FÜR DIE ZIVILMILITÄRISCHE ZUSAMMENARBEIT.

Hessisches Ärzteblatt 11/2024 und Rheinisches Ärzteblatt 2/2025

seiner Hauptversammlung 2023 forderte er eine baldige Verabschiedung eines Gesundheitssicherstellungsgesetzes, das auch eine Weiterentwicklung der zivil-militärischen Zusammenarbeit beinhalten sollte.

Beseelt von der Aufgabe des militärischen Mindsettings melden sich immer mehr Landesärztekammern zumindest publizistisch zu Wort. Zuletzt titelte das Rheinische Ärzteblatt: „Gesundheitswesen: Gerüstet für den Kriegs- und Krisenfall?“ Der in dieser Diskussion verwendete Krisenbegriff setzt umstandslos Umwelt- und Naturkatastrophen, chemische und nukleare Unfälle, Epidemien und Pandemien, Folgen der Klimakrise und Terrorismus mit Kriegen gleich – dabei vollkommen negierend, dass die Kriegsmedizin einer anderen Logik folgt und folgen muss als die zivile Medizin.

Es wäre Aufgabe einer verantwortungsvollen Ärztekammer, gerade auch darüber aufzuklären, statt die unterschiedlichen Szenarien beliebig zu vermengen. Selbstredend wird auch die von den Bundeswehr-Offiziellen immer wieder vorgetragene Forderung, dass sich in einem Kriegsfall die zivilen Strukturen den militärischen unterzuordnen haben, nicht hinterfragt. Immer lauter und öfter wird von der Bundeswehr gefordert, bei der Krankenhausplanung mitzureden und diese auch nach militärischen Aspekten zu gestalten.

Wo bleibt die Nachfrage der Kammern, was dies für die zivile medizinische Versorgung bedeuten könne? Grob fahrlässig ist auch, das von den Militärs vorgegebene Szenario eines kontrollierbaren Krieges an der Ostflanke der NATO unhinterfragt zu übernehmen und nicht davor zu warnen, dass selbst bei einem konventionellen Krieg die medizinische Versorgung der Bevölkerung nicht sicherzustellen ist. Bei einer Eskalation zum Atomkrieg werden wir Ärzt*innen in keiner Weise helfen können. Die gigantische, in diesem Umfang noch nie dagewesene Aufrüstung der Bundeswehr entzieht notgedrungen auch dem Gesundheitswe-

sen Ressourcen. In Zeiten des angestrebten Mentalitätswandels scheint es für Kammerfunktionär*innen nicht opportun, dies zu problematisieren.

Um die Kooperation mit der Bundeswehr zu vertiefen, haben einige Kammern Beauftragte für die zivil-militärische Zusammenarbeit benannt. Der Deutsche Ärztetag forderte 2024 auf Antrag des BÄK-Vorstandes, eine „personelle Durchlässigkeit zwischen zivilem Gesundheitssystem und Zentralem Sanitätsdienst“ zu schaffen.

Das Schloss Oranienstein fand in der Vergangenheit vielfältige Verwendung. Von 1934 bis 1945 wurde es als „Nationalpolitische Erziehungsanstalt“ genutzt. Hier wurde Jungs und Jugendlichen eine militärische Mentalität beigebracht, gegebenfalls auch eingeprügelt. Keinesfalls sind heute die politischen Umstände mit der faschistischen NS-Diktatur vergleichbar – dennoch ist es erschreckend, wie unreflektiert und geschichtsvergessen an solch einem Ort militärisches Mindsetting beschworen und über Friedensfähigkeit in keiner Weise nachgedacht wird.

Die Quellen zu diesem Artikel finden Sie unter: ippnw.de/bit/mindsetting

Bernhard Winter ist Gastroenterologe, Vorstandsmitglied des Vereins Demokratischer Ärztinnen und Ärzte sowie Vorsitzender des Solidarischen Gesundheitswesens e.V.

Sekunden bis zur Katastrophe

Der einzige Schutz gegen Atomwaffen ist, sie abzuschaffen

Kein Gesundheitssystem der Welt kann sich auf einen Atomkrieg vorbereiten. Als Ärztinnen und Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges ist unsere Botschaft heute deshalb vielleicht wichtiger denn je: Wir werden Euch nicht helfen können.

Die „Weltuntergangsuhr“ ist vor wenigen Wochen auf 89 Sekunden vor Mitternacht vorgerückt. Damit stehen wir nach Meinung von Wissenschaftler*innen so nah an einer globalen Katastrophe wie nie zuvor.

Albert Einstein, Robert Oppenheimer und andere hatten die Uhr 1947 als Metapher für die Gefahr einer menschengemachten Apokalypse erfunden, aus Sorge vor dem beginnenden atomaren Wettrüsten. Heute fließen nicht nur die Bedrohung durch Atomwaffen, sondern auch Klimawandel, die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz in die symbolische Uhrzeit ein.

Die multiplen Krisen erhöhen die Gefahr eines Atomkrieges, der unverändert die größte akute Bedrohung für das globale Überleben darstellt. In einem Atomkrieg in Europa mit Einsatz von weniger als 3 Prozent der Atomwaffen in den globalen Arsenalen würden sofort über 100 Millionen Menschen sterben, wie eine aktuelle Studie der Rutgers-Universität ergeben hat.

Die Aufwirbelung von Ruß und Staub aus den brennenden Städten würde zur Verdunkelung der Atmosphäre mit nachfolgenden Ernteausfällen und Hungersnöten führen („nuklearer Winter“). Über zwei Milliarden Menschen würden verhungern – also ein Viertel der Weltbevölkerung. Der weltweite Zusammenbruch von Infrastruktur, Wirtschaft und Sozialsystemen wäre die Folge. Effektive humanitäre Hilfe wäre unmöglich. Auch wenn dieses Szenario unvorstellbar erscheint, müssen wir es sehr ernst nehmen: Zu groß ist die Gefahr, dass eine kriegerische Eskalation oder auch menschliche oder technische Fehler zum Einsatz von Atomwaffen führen.

Bereits der Einsatz einer einzigen Atomwaffe hätte katastrophale Folgen für Menschen und Umwelt. Eine moderne Atomwaffe hat die vielfache Sprengkraft der Hiroshimabombe und könnte, wenn sie über einer Großstadt abgeworfen wird, sofort über eine Million Menschen töten.

Im Zentrum der Explosion würden Temperaturen von mehreren Millionen Grad Celsius entstehen und alles Brennbare verdampfen oder entzünden. Eine Druckwelle würde sich mit mehrfacher Überschallgeschwindigkeit ausbreiten. Gebäude würden kollabieren, Leitungen zerfetzt und Trümmer und Fahrzeuge durch die Luft geschleudert.

Hitze und Druckwelle würden zur Entstehung von zahlreichen Feuern führen und es käme – so wie bei den Bombenangriffen auf Hamburg oder Tokio im zweiten

Weltkrieg – zu einem Kamineffekt. Dabei wird durch den säulenförmigen Aufstieg heißer Gase Luft angesaugt, hurrikanartige Winde entstehen und Feuerstürme breiten sich mit rasender Geschwindigkeit aus.

Bei einem Atomwaffenangriff sterben die meisten Menschen an Verbrennungen, andere werden unter zusammenstürzenden Gebäuden begraben oder von umherfliegenden Trümmerteilen verletzt. Überlebende haben häufig schwere Brandverletzungen, mehrfache Knochenbrüche und Verletzungen innerer Organe. Eine angemessene Behandlung wäre unmöglich, da der Großteil der Krankenhäuser zerstört und das medizinische Personal ebenfalls tot oder schwer verletzt wäre.

Durch die Explosion wird direkt Neutronen- und Gammastrahlung freigesetzt, die bei Menschen in der Nähe des Explosionszentrums zum sofortigen Strahlentod führen kann. Diejenigen, die sich weiter entfernt aufhalten, erhalten je nach Entfernung und Abschirmung unterschiedliche Strahlendosen, die noch Wochen später zum Auftreten der akuten Strahlenkrankheit führen können und das Risiko für Krebs und andere Erkrankungen erhöhen.

Bei der akuten Strahlenkrankheit kommt es unter anderem zu einer Schwächung von Immunabwehr und Blutgerinnung. Menschen sterben an einfachen Infekten. Es kommt zu heftigen, oft blutigen Durchfällen, zu Blutungen von Haut und Schleimhäuten und zu Haarausfall.

Außerdem käme es zur Freisetzung von über 300 verschiedenen radioaktiven Substanzen. Vor allem bei bodennahen Explosionen werden Staub und Erde radioaktiv verseucht und mit der Pilzwolke emporgeschleudert und in die Atmosphäre eingebracht. Radioaktive Teilchen in der unteren Schicht der Atmosphäre, der Troposphäre (Schicht, wo das Wetter entsteht) werden mit dem Wind verteilt und kommen mit Regen und Schnee wieder zur Erde. Radioaktive Teilchen, die in höhere Schichten der Atmosphäre (Stratosphäre) eingebracht werden, kreisen um den ganzen Globus und verteilen sich noch Jahre später als weltweiter Fallout. Bis heute leiden und sterben die Überlebenden der Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki und der über 2.000 Atomtests an Krebs und anderen strahlenbedingten Erkrankungen.

Heutige Atomwaffen sind nicht nur um ein Vielfaches größer und zerstörerischer als die Hiroshimabombe: Simulationen und Planspiele des US-Militärs haben ergeben, dass bereits der Einsatz von nur einer Atomwaffe wahrscheinlich zur Eskalation zum globalen Atomkrieg führen würde.

Studien von Ärzt*innen der IPPNW haben gezeigt, dass das Abfeuern der Atomwaffen eines einzigen russischen UBoots auf kritische Infrastruktur in den USA zu über sechs Millionen Toten alleine durch die Feuerstürme führen würde. Ein Angriff mit 262 Atomwaffen auf die USA würde bis zu 100 Millionen Todesopfer durch Feuerstürme fordern. Die globale Temperaturabkühlung und die Ernteausfälle nach einem

großen Atomkrieg wären so drastisch, dass innerhalb der folgenden zwei Jahre fünf Milliarden Menschen verhungern würden, ein Team der Rutgers-Universität berechnet hat.

Insgesamt gibt es derzeit noch etwa 12.121 Atomwaffen in den weltweiten Arsenalen, davon fast 90 Prozent in den USA und in Russland. Etwa 1.800 Atomwaffen stehen zwischen Russland und den USA auf höchster Alarmstufe und sind innerhalb von Minuten einsatzbereit. Wenn auf den Radarschirmen ein gegnerischer Angriff gemeldet wird, sollen die eigenen Atomraketen gestartet werden, bevor sie durch den Angriff zerstört werden. Aufgrund der kurzen Flugzeit der Interkontinentalraketen bleiben den Präsident*innen nur wenige Minuten, um über einen Gegenschlag zu entscheiden.

Die Deutsche Gesellschaft für Informatik warnt, dass in Zeiten hoher politischer Spannungen wie heute das Risiko hoch ist, dass ein Fehlalarm als echt bewertet wird und ein Gegenschlag ausgelöst wird. Es gibt viele gut dokumentierte Beispiele für Fehlalarme – z.B. 2017 in Spangdahlem in der Eifel oder 2020 in Ramstein.

Durch die derzeit stattfindende Aufrüstung der in Rheinland-Pfalz stationierten US-Atomwaffen und durch die geplante Stationierung von Mittelstreckenraketen in Deutschland, die innerhalb von Minuten Moskau erreichen könnten, steht Deutschland besonders im Fadenkreuz.

Maßnahmen zur Risikoreduktion wie die Herabsetzung der höchsten Alarmstufe, der Ausbau von Gesprächskanälen zwischen der NATO, USA und Russland und der Verzicht auf weitere Aufrüstungsschritte sind von höchster Dringlichkeit. Mittelfristig muss wieder abgerüstet werden. Die IPPNW hat in den 1980er und 90er Jahren durch Aufklärung über die humanitären Folgen von Atomwaffen zu den großen Abrüstungsverträgen beigetragen, unter anderem durch die Initiierung von Studien der Weltgesundheitsorganisation zu den Folgen von Atomwaffen.

Aktuell arbeiten wir darauf hin, dass die WHO auf ihrer Versammlung im Mai 2025 beschließt, ihre Arbeit zu Atomwaffen wieder aufzunehmen, um einen neuen starken Impuls für atomare Abrüstung zu setzen.

Die Quellen zu diesem Artikel finden Sie unter: ippnw.de/bit/sekunden

Dr. Inga Blum ist Mitglied im internationalen Vorstand der IPPNW.

Sie wollen mehr?

Weiterführende Informationen:

• Aktuelles zur Militarisierung des Gesundheitswesens auf ippnw.de: www.ippnw.de/frieden/militarisierung

• Zum Mitzeichen: „Erklärung für ein ziviles Gesundheitswesen“: ippnw.de/bit/gesundheitswesen-ziv

• A4-Flyer „Risiken und Nebenwirkungen der Militarisierung des Gesundheitswesens“: ippnw.de/bit/r_n_militarisierung

• Broschüre Militarisierung im Gesundheitswese des VDÄÄ (Verein demokratischer Ärzt*innen): vdaeae.de/publikationen/broschueremilitarisierung-im-gesundheitswesen/

Die Artikel und Fotos dieses Heftes stammen aus unserem Magazin „IPPNW-Forum“, Ausgabe Nr. 181, März 2025. Im Mittelpunkt der Berichterstattung des IPPNW-Forums stehen „unsere“ Themen: Atomwaffen, Friedenspolitik, Atomenergie, Abrüstung und Klima und soziale Verantwortung in der Medizin. In jedem Heft behandeln wir ein Schwerpunktthema und beleuchten es von verschiedenen Seiten. Darüber hinaus gibt es Berichte über aktuelle Entwicklungen in unseren Themenbereichen, einen Gastkommentar, Nachrichten, Kurzinterviews, Veranstaltungshinweise und Buchbesprechungen. Das IPPNW-Forum erscheint viermal im Jahr. Sie können es abonnieren oder einzelne Ausgaben in unserem Online-Shop bestellen.

ippnwforum

märz

4,50€ internationale ärzt*innen für die verhütung des atomkrieges – ärzt*innen in sozialer verantwortung

i pnw pforum

Abrüstung statt Eskalation: Aufstehen gegen die atomare Bedrohung

Shrinking Spaces: Wie können wir Handlungsräume verteidigen?