Gerlinde Breithaupt

Gerlinde Breithaupt

Gewagter Sprung von West nach Ost –

Liebe in Zeiten des Kalten Krieges

Gewagter Sprung von West nach Ost –Liebe in Zeiten des Kalten Krieges

© 2023 Neufeld Verlag Neudorf bei Luhe

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar

Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson Umschlagabbildung: Mykola Mazuryk; INTREEGUE Photography/ Shutterstock.com

Abbildungen innen: Privatarchiv Familie Breithaupt

Satz: Neufeld Verlag

Herstellung: CPI – Clausen & Bosse, Leck

ISBN 978-3-86256-189-6, Bestell-Nummer 590 189 Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlags neufeld-verlag.de

Bleiben Sie auf dem Laufenden: newsletter.neufeld-verlag.de neufeld-verlag.de/blog

facebook.com/neufeldverlag

youtube.com/@neufeldverlag

Die Geschichte einer nicht erwünschten Liebe, die dennoch siegte –denn sie nährte sich an einer größeren Kraft

Erinnerungen an die Jahre 1977 bis 1990

Für meine neugierigen Enkel

Samuel, Elija, Judith und Luna, die alles wissen wollen

Vorwort von Gesa Schubert

Gerlinde Breithaupt und ich, wir kennen uns aus unserer Studienzeit in den 1970er-Jahren in Heidelberg und Göttingen. Wir genossen unsere Freiheit im Studium und beim Ausprobieren neuer Lebensformen. Als Christinnen und Christen suchten wir abseits der uns verstaubt erschienenen Kirche nach Wegen, um unseren Glauben, inspiriert von Jesus Christus und dem einfachen Leben der Urgemeinde, auszudrücken.

Alles musste neu gedacht werden. Alles schien möglich. In dieser vor Aufbruchsstimmung flirrenden Luft waren wir bereit, uns mit Haut und Haar für unsere Ideale einzusetzen.

Dass also jemand ernst machte und eine Entscheidung traf, die es erforderte, lieb gewordene Gewohnheiten, Umgebungen, Familie und Freundschaften hinter sich zu lassen, darauf waren wir gefasst. Aber dass Gerlinde ausgerechnet die DDR wählte, ein Land, das seine Grenzen brutal sichern musste, ein Land, aus dem Menschen unter Lebensgefahr flohen, ein Land, aus dem Kritikerinnen und Kritiker ausgebürgert oder im Gefängnis drangsaliert wurden, das ging weit über mein Vorstellungsvermögen hinaus.

Als Lesende werden wir Zeugen dieser Entscheidung, die im Hin und Her von Verzweiflung und Hoffnung, zwischen unbeschwerter Verliebtheit und reflektierter Auseinandersetzung, im Pendeln zwischen Ost- und Westdeutschland getroffen wurde.

Vielleicht brauchte es für diesen Weg eine ganz eigene Einstellung zum Leben, eine, die der Diktatur einfach frech entgegenwirft: „Wir teilen den Himmel“!

So überschreibt Gerlinde ihren Rückblick und spielt damit auf Christa Wolfs Der geteilte Himmel (1963) an. In deren Erzählung steht die Metapher vom geteilten Himmel dafür, dass eine Liebesbeziehung an unterschiedlichen Lebensentwürfen zerbricht: Rita bleibt im Osten, Manfred geht in den Westen. Dagegen setzt Gerlinde ihr Bild vom „Teilen des Himmels“. Lachend meinte sie an ihrem 70. Geburtstag: „Für Joachim und mich ist die Mauer schon gefallen, als ich 1981 in die DDR kam!“

Wir erfahren in diesem Buch von ihrem gemeinsamen Leben unter den Bedingungen des real existierenden Sozialismus. Seine Kontrollmechanismen waren in den Konfrontationen mit den Organen der Staatssicherheit bedrückend präsent. Der Angst und Verunsicherung, die sie auslösten, stellten sich Gerlinde und Joachim mit ihrem Glauben entgegen.

Ihr tiefes, im „Himmel“ verankertes Vertrauen schimmert in Krisen und in Momenten der Ausweglosigkeit hindurch, zum Beispiel, wenn die zunächst unüberwindlich erscheinenden Schwierigkeiten im Vorfeld der Übersiedlung durchgestanden werden. Dieses Vertrauen zeigt sich aber auch als eine Kraft, die mit großem Vergnügen staatliche Regelungen umgeht, wie etwa beim gelingenden Bücher- und Zeitschriftenschmuggel.

Ein „Teilen des Himmels“ ereignete sich im Beruf und im Alltag, in der Familie, im offenen Pfarrhaus, in Gesprächen mit Freunden und Freundinnen, am Küchentisch oder bei einem Spaziergang durch Dittichenrode, diesem kleinen Dorf mit etwa 130 Einwohnern im südlichen Harzvorland, wo Gerlinde und Joachim damals lebten. Indem Gerlinde vom alltäglichen Leben mit den Menschen dort erzählt, werden sie für uns sichtbar.

In ihrem Pfarrhaus wurde über Fluchtpläne gesprochen, es wurden Freunde verabschiedet, deren Ausreiseanträge in den Westen bewilligt wurden. Freizeiten mit Jugendlichen aus den umliegenden Gemeinden wurden zusammen mit Jugendlichen aus dem Westen durchgeführt: Schlafsack, Isomatte … Improvisation war angesagt.

Alles wurde neu gedacht und gelebt …

Gesa

Schubert

Es

der himmel ist einer nicht entzweibar wir können ihn teilen doch nie aufteilen den himmel

1961

gefängnismauern zerteilen die erde trennen die menschen doch niemals erreichen den himmel

stacheldraht, minen zerreißen das land zerreißen den menschen doch niemals zerreißen den himmel

bellende hunde erschnüffeln die spuren jagen den menschen doch niemals zerbeißen den himmel

gespaltene zunge zerrissenes denken verderben den menschen doch niemals zerspalten den himmel

verraten, verkauft was kostet der mensch devisen sind alles es gibt ihn umsonst den himmel

1981 liebende menschen finden einander überspringen mauern und machen ihn eins den himmel der geschenkte himmel berührt die erde die seele das herz empfangen wir ihn den himmel der eine himmel wir teilen den himmel der himmel ist unser wir geben ihn weiter den himmel

Im Sommer 1981 bin ich als Bundesbürgerin in die DDR übergesiedelt, um meinen Freund Joachim, einen DDR-Bürger, zu heiraten und hier zu leben. Damit begann die wohl aufregendste Zeit meines Lebens. Das heißt, nein, aufregend war schon der Beginn unserer Liebe und die spannende, auch quälende Frage: „Will ich das, kann ich das, in einer Diktatur leben mit all den Freiheitseinschränkungen, die das mit sich bringt?“ Lange habe ich um die Entscheidung gerungen. Ich wollte sicher sein, dass Gott es ist, der mich in dieses Land ruft. Und mein Herz sagte eines Tages: „Ja, ich will.“ Die folgenden neun Jahre verbrachte ich mit meinem Mann in einem ganz kleinen Dorf, weit entfernt vom politischen Berlin. Der in meinen Augen große Schritt mündete im ganz normalen Kleinklein des DDR-Alltags, der mich als ehemalige Bundesbürgerin allerdings ziemlich herausforderte. Davon erzähle ich in diesem Buch.

Als ich dann im Herbst 1992, drei Jahre nach der friedlichen Revolution, mit klopfendem Herzen unsere Stasi-Akte las, die unter dem Decknamen „Bund“ geführt worden war, stellte ich überrascht fest: Diese vielen über uns gesammelten Berichte werfen noch einmal ein anderes Licht auf unser Leben. Sie tragen dazu bei, zu verstehen, was diese neun Jahre DDR für mich waren. Sie bilden den Hintergrund, vor dem wir unseren Alltag gelebt

haben. Sie geben mir eine Ahnung, eine Vorstellung davon, wie von staatlichen Stellen aus über uns gedacht, beraten, auf uns reagiert wurde, wenn wir uns nicht normgerecht verhielten.

Schon allein meine Entscheidung, in die DDR überzusiedeln, um einen DDR-Bürger zu heiraten, lag außerhalb jeglicher Norm. Unser Verhalten sprengte das eingefahrene Denken, das enge und verlogene Denkraster der Staatssicherheit und sorgte von Anfang an immer wieder für Aufregungen und Irritationen.

Leider sind viele Schriftstücke der Akte für immer „verloren gegangen“. Vieles hätte ich gerne genauer gewusst, vor allem alles, was mit meiner Übersiedlung zu tun hat. So konnte ich zu diesem Abschnitt oft nur Mutmaßungen anstellen. Manche Menschen, die ich heute gerne zu damals befragt hätte, sind im Laufe der Jahre verstorben.

Diese Stasi-Dokumente, die ich besitze, zusammen mit meinen noch immer sehr lebendigen Erinnerungen, haben mich dazu gereizt, dieses Buch zu schreiben.

Doch wie bringe ich beides zusammen, habe ich mich gefragt: mein Erzählen aus damaliger Sicht und das, was ich später nachträglich über uns aus der Feder der Staatssicherheit lesen konnte?

Ich habe mich entschieden, zwei sehr verschiedene Teile ineinander zu verweben: einen autobiografischen und einen fiktiven Teil. In den frei erfundenen Passagen (in anderer Schrift) stelle ich mir vor, wie es in Bezug auf uns bei der Staatssicherheit zugegangen sein könnte. Dabei habe ich mich eng an die Aktenstücke aus den Stasi-Unterlagen gehalten. Die Namen habe ich geändert, auch wenn ich mich an manche Genossen und Spitzel noch namentlich erinnere. Die Beschreibung ihrer Charaktere habe ich mir ausgedacht, um lebendig erzählen zu können. Sie sollen nicht an die wirklichen Personen erinnern.

Wer Lust hat, die entsprechenden Zeilen aus der Stasi-Akte im Originalton zu lesen, dem empfehle ich, die Stellen jeweils im Anhang aufzuschlagen. Sie geben oft genug Anlass zum Schmunzeln und sogar zum Lachen, weil vieles so albern und banal ist.

Dabei ist mir bewusst, dass für andere ihre Stasi-Akte überhaupt nicht zum Lachen war, sondern für Entsetzen sorgte.

Man erfährt durch den Anhang außerdem viel Informatives über die DDR, was besonders den jungen Menschen heute nicht mehr so geläufig ist.

Ich habe versucht, meine Erinnerungen möglichst chronologisch aufzuschreiben Es gibt jedoch konkrete Ereignisse im Zusammenprallen mit der Staatssicherheit oder auch die frühen Hoffnungszeichen in der Vor-Wendezeit, die jeweils ein eigenes Kapitel verdienen.

Noch ein Wort zur Sprache: Ich verzichte auf jegliche gendergerechte Formulierungen. Ich schreibe in der Weise, wie wir in den 80er-Jahren gesprochen haben. Anders wäre es für mich nicht authentisch.

Die Rechtschreibung in den Zitaten aus meiner Stasi-Akte sowie in anderen Dokumenten habe ich nicht angepasst, sondern im Original belassen.

Strahlend hell empfängt er mich, umfängt mich mit seinem Blau: Der Himmel über uns. Die beklemmende Grenzüberquerung liegt wieder einmal hinter mir. In der orangefarbenen Ente meiner Freundin Christa mit Göttinger Kennzeichen erreiche ich in den frühen Morgenstunden Nordhausen. Dort treffe ich meinen Liebsten, Joachim Justus, den jungen Vikar in Salza. Endlich wieder einander in den Armen liegen…

Gemeinsam setzen wir die Fahrt über die holprige Fernverkehrsstraße F 80 Richtung Osten fort. Hier irgendwo werden wir einmal leben und arbeiten, aber wo genau?

Großflächige Felder fliegen rechts und links an uns vorbei. Später im Jahr werden hier Rüben gehackt, von Reihen fleißiger gebückt gehender Frauen, mit Kopftüchern zum Schutz gegen Sonne und Wind. Aber jetzt verzaubern weiß blühende Kirschbäume die Landschaft. Die Maisonne erwärmt mir das Herz für diese Schönheit der Natur. Nicht umsonst nennt man diese Ebene zwischen Kyffhäuser und Harz die Goldene Aue. Kirchtürme ragen rechts und links von der Straße sichtbar auf. Welcher mag einmal „unser“ sein? Wohin sendet die Kirche uns? Wir passieren die kleinen Dörfer. Schlichte Häuser mit rissigen grauen Fassaden. Menschen sind am Werkeln in Schuppen und Hof. In mir jubelt es. Bald werde ich hier sein und bleiben. Bald

nie mehr getrennt. So gewiss bin ich mir, obwohl die nächsten Schritte so ungewiss sind. Wie wird sie möglich, die Übersiedlung in die DDR?

Wir erreichen die Kreisstadt Sangerhausen, umkreisen die Ringstraße dreimal vergeblich, bis wir dann doch noch das eine Schlupfloch in die Innenstadt finden. Sankt Jacobi, wir platzen mitten in den Sonntagsgottesdienst hinein. Vertraute liturgische Klänge mildern das Fremde, geben mir ein Gefühl von Heimat. „Das kennst du. Hier kannst du sein“, flüstert es in mir. Wir durchqueren dann das hügelige Harzvorland, die gemeinsame Zeit vergeht wie im Flug.

Pünktlich kurz vor Mitternacht erreiche ich wieder die Grenze. Heraus aus dem Dunkel unbeleuchteter Straßen – nun in grellweißes Licht getaucht. Ich bin die einzige Autofahrerin hier. Bleierne Müdigkeit überfällt mich nach diesem langen, schönen Tag – jetzt nur noch nach Hause und ins Bett. Da übersehe ich schon die erste rote Ampel, fahre drüber. Eine graue Gestalt taucht auf, nicht ein Fünkchen Humor in der Uniform, winkt STOPP. Zurück vor die rote Ampel, bitteschön. Diese schaltet nun auf Grün. Ich fahre wieder vor, amüsiert und genervt über soviel deutsch-deutsche Korrektheit und Machtgetue. Dann das Übliche, Passkontrolle, Zoll … Das große metallschwere Tor zur Freiheit öffnet sich, ich fahre hindurch, übersehe schon wieder etwas, diesmal diese bahnweisenden rot-weiß-gestreiften Plastikhütchen, wie man sie von Baustellen kennt. Sie purzeln, kegeln, und im Rückspiegel seh’ ich die wild gestikulierenden Arme der Grenzer … „Jetzt könnt ihr mich mal …; hier ist eure Macht zu Ende, ich bin durch“, denke ich nur noch und fahre in die Nacht.

Misstrauen bei der Staatssicherheit

„Wer ist diese BRD-Bürgerin Schnübbe? Immer wieder reist sie von Göttingen nach Nordhausen-Salza, um einen gewissen Joachim Breithaupt zu besuchen.“ In der Stasi-Zentrale der Stadt Nordhausen kommt eine gewisse Nervosität auf. Major Kellemann drückt an diesem Vormittag seine achte Zigarette im Aschenbecher aus, während er sich über verschiedene Dokumente beugt. Darunter befinden sich sämtliche seit September 1979 verfassten Protokolle vom Grenzübergang Duderstadt-Worbis über diese BRD-Bürgerin: Die Schnübbe sei sehr wortkarg, mache aber kein Hehl daraus, welches das Ziel ihrer wiederholten Besuche sei. Sie und der Breithaupt seien beide Theologen und stünden in regem Austausch miteinander – so viel war bei den sich wiederholenden Befragungen an der Grenze herauszuhören. Wenn es nur diese Protokolle wären, gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung.

„Aber das ist nicht alles! Schauen Sie mal hier, Genosse Schnack. Diese Mitteilung bekam ich kürzlich von Erfurt übersandt. Sie stammt allerdings schon vom 17.7.79. Jetzt haben wir Juni 1980. Es muss sich da um einen abgefangenen Brief mit schlecht leserlichem Absender gehandelt haben:

„Empf.: Breithaupt, Joachim, Erfurt

Abs.: Schübke?, Gerlinde, Göttingen Liebesverhältnis.

Abs. ist vermutl. kirchl. gebunden. Sie betrachtet die Liebe zum Empf. aus kirchl. Sicht.“

Auch Oberleutnant Schnack wird hellhörig. Langsam steht er von seinem Platz auf und geht mit schlurfenden Schritten rüber zum Schreibtisch seines Vorgesetzten. Dabei wischt er sich die Schweißperlen von der Stirn. Sein Leibesumfang ist beträchtlich, schon die geringste Wärme bringt ihn ins Schwitzen. „Genosse Major, dem müssen wir auf jeden Fall nachgehen. Über den Breithaupt habe

ich bereits Erkundigungen eingezogen. Sein erster Wohnsitz ist Erfurt. Sein Vater war dort Pfarrer an der Luthergemeinde. Der Breithaupt selbst hat zunächst in Halle und dann in Rostock Theologie studiert und ist jetzt Vikar beim Pfarrer von Salza. Er ist bisher nicht in auffälliger Weise in Erscheinung getreten. Seine Einstellung zum Sozialismus müsste allerdings erst noch herausgearbeitet werden.“ „Übernehmen Sie das, Genosse Schnack. Und vor allem versuchen Sie ’rauszukriegen, ob der Breithaupt die Absicht verfolgt, in die BRD zu der Schübke auszureisen.“ „Jawohl, Genosse Major.“

Wie alles begann

Wir schreiben das Jahr 1977. Ich studiere in Heidelberg Theologie und lebe in einer WG mit vier weiteren Studentinnen. Wir teilen christliches Leben miteinander und haben dieselben Themen. Eine von ihnen ist Gudrun, die mit sieben Jahren, noch vor dem Mauerbau, mit ihrer Familie die DDR verlassen hat. Sie steht seitdem in regem Kontakt mit ihren Verwandten auf dem Lande in der Nähe von Berlin. Auch jetzt wieder plant sie einen Besuch dorthin. Da kommt mir spontan eine Idee:

„Du, ich fahre mit dir in die DDR. Da war ich noch nie. Ich schreibe den Breithaupts, das sind Bekannte meiner Eltern, vielleicht besorgen sie mir ein Visum. Wir kommen doch durch Erfurt, wenn du mit dem Auto Richtung Berlin fährst.“ Erfurt! – ein warmes Gefühl aus den Kindheitsschilderungen meines Vaters steigt in mir auf. Gustav-Adolf-Straße 9. Der Erker brach ab in der Bombennacht 1945. Aber das Haus steht noch. Ich bekomme einen herzlichen Brief zurück, mit einem Foto der Familie Breithaupt.

Von links nach rechts: Wolfgang, Vater Wolfgang, Mutter Ingeborg, Hans-Otto mit Hanne, Inge mit Diethard. Vorn: Joachim Justus.

Die Neugier steigt. Doch meine Freundin Gudrun bekommt ihr Visum nicht rechtzeitig und so entscheide ich mich, von Heidelberg allein mit dem Zug zu fahren … 25. November 1977. Erfurt Hauptbahnhof. Ich schaue mich verwirrt um. Holt mich jemand ab? Ich taste mich durch die Menschenmenge vorwärts. Ein etwa zehn bis zwölfjähriger Junge schaut mich an: „Ich kann Ihren Koffer tragen.“ Ich lasse es geschehen, hab ja noch genug Tragetaschen mit Mitbringseln von meiner Mutter. Plötzlich ist er in dem Menschengewühl verschwunden, ich kriege einen Schreck, da taucht er wieder auf, selber erschrocken. Leider kapiere ich nicht, dass er auf ein Trinkgeld wartet. Erster Fettnapf in diesem fremden Land. Draußen frage ich mich durch, „welche Straßenbahn …?“ Ich steige ein, tausche bei einem Passanten ein 2-DM-Stück gegen eine Fahrkarte ein – was soll ich sonst machen? –, steige um, komme in der Karl-Marx-Allee, im Pfarrhaus der Luthergemeinde direkt an der Kirche, richtig an. Joachim öffnet mir die Tür: „Ach, da bist du ja. Hatte versucht, dich am Bahnhof abzuholen. Wusste ja nicht, wie du aussiehst …“ Er sieht den großen Beutel voller

Zitrusfrüchte. Während seine Mutter sich darüber freut, schaut er etwas verächtlich darauf, will sich nicht bedürftig fühlen. Kann ich verstehen und entschuldige mich auch gleich: „Meine Mutter wollte, dass ich …“

Drinnen wird gerade Geburtstag gefeiert, Familie, ein paar Freunde sind da. Ich werde ins Gespräch gezogen, man „erklärt“ mir die DDR auf unterschiedlichste Weise. Ich komme mir vor wie eine Exotin, alles ist so fremd und trotzdem durch die Sprache so vertraut. Es verwirrt mich total. Was will man von mir?

Mitleid und Bedauern? Oder Bewunderung für dieses tapfere Christsein? Zugeben, dass im Westen auch nicht alles rosig ist?

Eine Mischung aus allem? Dass jeder in dieser Familie ein absolutes Unikat ist, begreife ich natürlich erst sehr viel später.

Am nächsten Tag: Anmeldung bei der Polizei, Stadtbesichtigung. Es kommt mir durch die früheren Erzählungen meines Vaters so vertraut vor, als mir Vater Breithaupt alles zeigt und dabei so wunderbar erzählt. Schöne alte Fassaden sehe ich, aber alles grau und bröckelig, und ein unvergesslicher Geruch aus ZweitakterAbgasen und Braunkohlequalm aus den Schornsteinen liegt wie eine Dunstglocke über der Stadt.

Wir sind zurück in der Wohnung. Dieser interessante und aufmerksame junge Mann aus der Familie Breithaupt ist so alt wie ich und studiert Theologie wie ich. Später wird er mir verraten, dass ihm bei unserem allerersten Telefongespräch meine Stimme gefiel: „Ob die mal meine Frau wird?“, schoss es ihm durch den Kopf. Welch absurder Gedanke.

Joachims Studienort ist die Hansestadt Rostock. „Wie ist das bei euch? Bei uns ist das so …“ Ein spannender Austausch beginnt, denn irgendwie fühlen wir uns voneinander angezogen. Von der Fremdheit des anderen und des anderen Gesellschaftssystems einerseits, und von dem Verbindenden im christlichen Glauben und der gemeinsamen Erfurter Familiengeschichte an-

dererseits. So gibt es auch viel zu lachen, als wir feststellen, wie sich die Erzählungen unserer Väter aus ihrer Jugend gleichen wie ein Ei dem anderen.

„Kannste mir ein paar Bücher besorgen? Ist schwierig in der DDR …“ Ich nicke verstehend: „Na klar, mach ich.“ Einen Anlass braucht es ja, um sich wieder einmal zu sehen. Und ich verspüre durchaus die Lust, mal nach Rostock zu reisen … Wobei allerdings die Kontrollorgane an der Grenze Bücherschmuggel nicht witzig finden. Das zu erleben, steht mir in diesem Moment noch bevor: Wie das ist, wenn einem das Herz bis zum Halse klopft und der Mund ganz trocken wird, während man hofft, nicht erwischt zu werden.

Man muss wohl Lebenskünstler sein

Bei ein paar Büchern ist es dann auch nicht geblieben …

Besuch in Rostock im kalten Februar 1978. Bei Uschi und Harald, guten Freunden, die in einer 1-½-Raum-Wohnung mit zwei kleinen Kindern leben, kann ich unterkommen. Auf einem Sofa neben den Kinderbettchen ist mein Schlafplatz. Ich staune über die herzliche Gastfreundschaft auf engstem Raum, über die Unkompliziertheit des einfachen Lebens, wo menschliche Begegnungen kostbarer sind als alle Äußerlichkeiten.

Jedes Zimmer im Studentenwohnheim wird zu dritt bewohnt – wie kann man das nur aushalten, dabei leben und studieren? Aber die studentische Kultur schafft sich Schlupflöcher, autonome Ausweichmöglichkeiten – nicht nur im Geist, auch im ganz praktischen Leben: Ein Abbruchhaus wird illegal bewohnt; ich steige eine wackelige Holztreppe hinauf und bin baff über die gefährlich selbst verlegten elektrischen Drähte. Irre, dass so etwas hier möglich ist, offenbar unbemerkt (oder geduldet?) bleiben

kann, in einem Staat, in dem an jeder Ecke ein Volkspolizist steht, sichtbar oder unsichtbar. Die Stimmung hier ist toll; nichts kann die gute Laune so schnell verderben. Das monatliche 190-MarkStipendium ist schon wieder fast alle, da gibt es nur noch Fettstullen und man leistet sich noch eine Flasche bulgarischen Rotwein dazu: 6 Mark, echt nicht billig.

Ist ja eigentlich nicht erlaubt, aber der Professor drückt ein Auge zu, als ich mit in die kleine Theologische Sektion der Universität gehe und eine Vorlesung mithöre.

Am Sonntag gehen wir gemeinsam in den Gottesdienst der Südstadtgemeinde. Eine Kirche gibt es in diesem Neubaugebiet nicht. Sondern? Ich bin ganz gespannt. Joachim verrät mir noch nichts, wir laufen los: Vom Studentenwohnheim durch eine Schrebergartenanlage, an deren anderem Ende die Mensa liegt. Mitten in dieser Anlage gibt es eine Parzelle, die der Kirchengemeinde gehört. Und dort steht – ein Wohnwagen! Den hatte die Kirchengemeinde 1965 von einem Karussell-Besitzer erworben und dann

zu einer Minikirche umgebaut. Ich bin echt angetan von so viel Einfallsreichtum. Dieser Gottesdienst – der Wohnwagen platzt aus allen Nähten bei so vielen Gemeindemitgliedern und Studenten – schafft Nähe durch den engen, sehr speziellen Raum und hat etwas Subversives und Trotziges gegenüber der anti-kirchlichen Ideologie des Staates. Man fühlt so eine Spur frühchristlicher Gottesdienste in den ersten Jahrhunderten, als sich die verfolgten Gemeinden zum Gebet und Gotteslob an ungewohnten Orten trafen.

In der Zwischenzeit entwickelt sich zwischen uns eine zarte Liebe, die wir uns noch nicht einmal selbst richtig eingestehen. Denn ist eine ernsthafte Beziehung nicht sinnlos? „Durch deine wunderschönen Briefe habe ich mich in dich verliebt“, wird mir Joachim später einmal erzählen. Derer gehen jetzt viele hin und her. Manchmal werden sie von der Stasi gesammelt und durchgecheckt und dann kommt ein ganzer Schwung am selben Tag an. Immerhin, sie kommen an. Meine Mutter voll dunkler Vorahnungen macht sich große Sorgen.

Ab und zu klingelt morgens in meiner Heidelberger WG im Flur das Telefon. Dazu geht Joachim vor sechs Uhr ins Hauptpostamt und meldet ein Gespräch an. Langes Warten und dann kann es klappen oder auch nicht, dass er durchgestellt wird. Wenn’s geklappt hat, sitze ich, um ohne unfreiwillige Mit-Hörerinnen telefonieren zu können, hinter der verschlossenen Badezimmertür auf dem Fußboden, denn weiter reicht die Schnur nicht. Es folgen aufgeregt intensive Gespräche, oft lang und entsprechend teuer (zahlen tut der Empfänger), bis wir irgendwann unterbrochen werden. Andere warten ja auch.

Im August 1978 heiraten Joachims Bruder Wolfgang und Elke, während ich in Hamburg sitze und in einem Crash-Kurs das klassische Graecum bestehen will. Sie wollen mich zur Hochzeit einladen, aber Joachim sagt, ohne mich gefragt zu haben, „nein“. Später wird er mir erzählen, welche Gedanken ihn dabei bewegt haben: „Besser, wir sehen uns nicht mehr. Meinen Platz sehe ich als Pfarrer in der DDR. Ich will nicht in den Westen gehen, auch wenn das für mich im Rahmen der ‚Familienzusammenführung‘ per Antrag leicht umzusetzen wäre. Und Gerlinde kann ich es nicht zumuten, in der DDR zu leben.“

So wird seine 94-jährige Tante Leni, die Schwester seines Großvaters Otto Breithaupt, seine Tischdame.

1989

der himmel ist einer zerstörtes ist heilbar getrenntes vereinbar geeint schauen wir den himmel gebete und kerzen umsäumen die straßen erfassen die herzen erreichen ihn, endlich, den himmel

tränen der freude überströmen das lachen benetzen die mauern und lassen ihn jubeln den himmel

1990

die einheit des landes beglückend – und dann verwirrt, ernüchtert enttäuschung verklagt den himmel

von der d-mark umnebelt träume (v)erkauft enteignet, vermarktet doch kauft man ihn nicht den himmel

neue mauern entstehen in herzen und sinnen zerstören das schöne hoffnung bleibt und findet den himmel

2023

liebende menschen es gibt sie noch immer verstehen, verbinden und immer noch feiern den himmel

Mit der Wende wurde mit einem Schlag vieles anders, doch mein Berufungsweg ging weiter, nun unter anderem Vorzeichen. Hier bleiben, wohin ich mich gesendet wusste; nun Menschen in ihren schwierigen Erfahrungen des wirtschaftlichen Niedergangs, aber auch des hoffnungsvollen Neuaufbruchs, verstehend zu begleiten.

Und wie ging es mit der Jugendarbeit weiter? Vier der jungen Leute – Frieder und Grit Weigmann, Hanna Müller, Stefan Drößler – setzen ihre Gemeinschafts-Erfahrungen mit Studenten fort. In Halle fanden sie ein Abbruch-Haus, das sie „instand-besetzten“, von Grund auf renovierten und bezogen: das „Christliche Studierendenhaus Röderberg e. V.“.

1997 nahm ich eine halbe Pfarrstelle an. In unserer Nähe befand sich ein sowjetischer Militärstandort, und so boten wir in unserer Allstedter Kirche Gottesdienste mit Übersetzung ins Russische an. Die große Barockkirche war bis zum letzten Platz gefüllt – bis das Militär im Mai 1991 abgezogen wurde.

In der Geschwisterschaft Koinonia leitete ich Einkehrfreizeiten. Zunehmend wurde Seelsorge mein Schwerpunkt, ich genoss Weiterbildungen in der kirchlichen „Klinischen Seelsorge-Ausbildung“, in „Kommunikationspsychologie“ (Schulz von Thun) und schließlich in „Exerzitienbegleitung und Geistlicher Begleitung“ der GCL (Jesuiten). In den letzten Berufsjahren nach 2015 konnte ich mich ganz der Arbeit mit geflüchteten Menschen widmen.

Der Ruhestand ab 2018, nun in Halle an der Saale, lässt mir neben der Beschäftigung mit meinen Enkelkindern Zeit, viele dieser Dinge weiterhin ehrenamtlich zu tun.

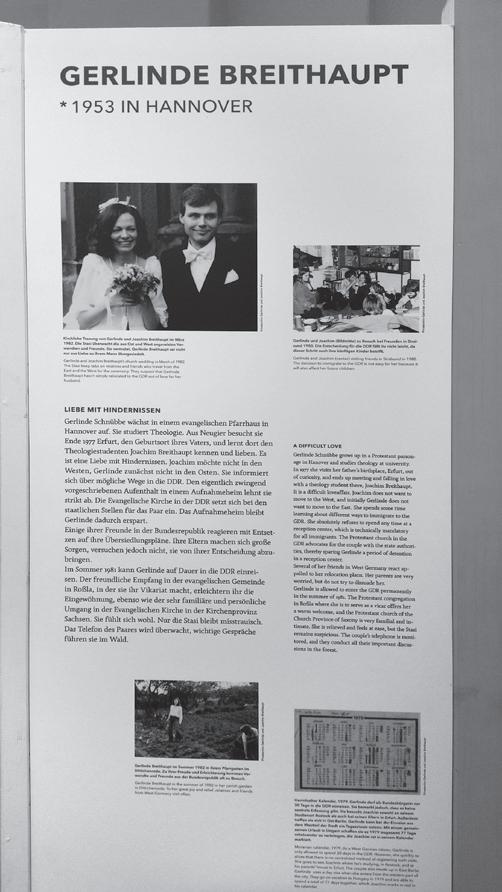

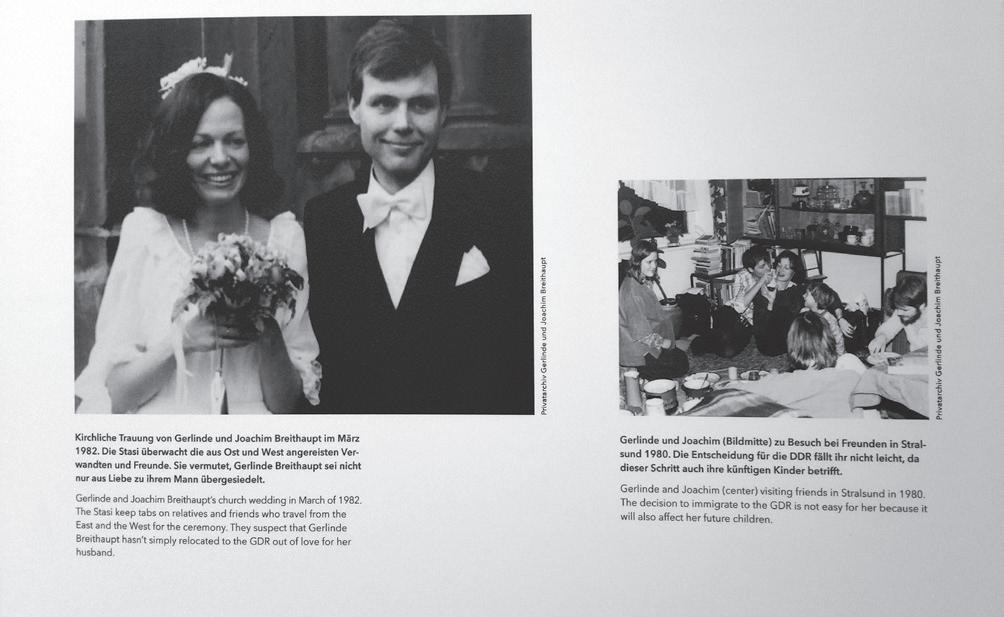

Infotafel als Teil der Ausstellung „Wechselseitig“ im ehemaligen Aufnahmelager in Berlin Marienfelde (November 2016).

Leider ist es Autorin und Verlag nicht gelungen, die Urheber der Fotografien auf dieser Seite ausfindig zu machen.

Marcus Bastek, Der Angst entkommen.

ISBN 978-3-86256-179-7, 2022

Markus Baum, Jochen Klepper. Biografie. ISBN 978-3-86256-014-1, 3. Auflage 2021

Sabine Dittrich, Erben des Schweigens. Roman. ISBN 978-3-86256-042-4, 2. Auflage 2015

Adam Hamilton, Gegen die Angst – 31 Lektionen der Hoffnung für unsichere Zeiten. ISBN 978-3-86256-163-6, 3. Auflage 2021

Peter Mommsen, Radikal barmherzig: Das Leben von Johann Heinrich Arnold – eine Geschichte von Glauben und Vergebung, Hingabe und Gemeinschaft. ISBN 978-3-86256-078-3, 2017

Henri J. M. Nouwen, Jesus nachfolgen – Nach Hause finden in einem Zeitalter der Angst. ISBN 978-3-86256-162-9, 2. Auflage 2021

Henri J. M. Nouwen und Carolyn Whitney-Brown, Loslassen und fliegen – Henri Nouwens ungewöhnliche Freundschaft mit Zirkus-Artisten. ISBN 978-3-86256-180-3, 2023

Bernhard Ott, Tänzer und Stolperer – Wenn die Bergpredigt unseren Charakter formt. ISBN 978-3-86256-156-8, 2. Auflage 2021

Bernhard Ott, Wegbegleiter in Krisenzeiten – Impulse von Martin Buber. ISBN 978-3-86256-165-0, 2020

Hanna Schott, Von Liebe und Widerstand – Magda & André Trocmé: Der Mut dieses Paares rettete Tausende.

ISBN 978-3-86256-017-2, 5. Auflage 2021

David W. Shenk, Christen begegnen Muslimen – Wege zu echter Freundschaft. ISBN 978-3-86256-069-1, 3. Auflage 2016

Sabine Zinkernagel, Wer nur auf die Löcher starrt, verpasst den Käse – Aus dem Leben mit zwei besonderen Kindern.

ISBN 978-3-86256-027-1, 2. Auflage 2013

Der NEUFELD VERLAG ist ein unabhängiger, inhabergeführter Verlag mit einem ambitionierten Programm.

Bei Gott sind Sie willkommen! Und zwar so, wie Sie sind.

Uns liegt am Herzen, dass Menschen erfahren:

Der christliche Glaube ist keine Religion, sondern lebt von Beziehung.

Es gibt nichts Besseres, als mit Jesus zu leben.

Es lohnt sich, die Bibel für das eigene Leben zu lesen.

Die Gemeinschaft mit anderen Christen fordert uns heraus und hilft uns.

Menschen mit Behinderung bereichern uns!

Sie haben etwas zu sagen und zu geben, zum Beispiel:

Sie erinnern daran, dass jeder Mensch einzigartig ist

Sie zeigen uns, dass der Wert eines Menschen nichts mit seiner Leistungsfähigkeit zu tun hat

Sie bremsen uns immer wieder aus und halten uns vor Augen, was im Leben wesentlich ist

Sie lassen erkennen, dass das Leben erfüllt sein kann –auch wenn es manchmal anders kommt als geplant

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der jeder willkommen ist! neufeld-verlag.de