Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

Lesen Sie mehr auf www.gesunder-koerper.info

Epilepsie im Fokus Wie sie verursacht wird und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt

Seite 07

Alltag mit ADHS Influencer Bene möchte Bewusstsein schaffen und mit Vorurteilen aufräumen

Seite 08

“Ich habe lange versucht, alles alleine zu schaffen und stark zu wirken.“

Model und Influencerin Klaudia Giez spricht mit uns im Interview über Mental Health und erzählt von ihrer Depression.

Das Gehirn hat Hunger: es verbrennt rund 20 % unserer täglichen Nährstoffzufuhr. Ernährung und mentale Leistung hängen also enger zusammen als viele denken.

VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT

DIESER AUSGABE 2025

Immacolata Cirillo

Psychische und neurologische Erkrankungen dürfen kein Tabu sein, sondern Teil eines offenen Dialogs. Nur so schaffen wir Verständnis und echte Teilhabe.

IN DIESER AUSGABE 05

Suchterkrankungen erkennen & behandeln

Wie Sucht entsteht und welche Personengruppen vorrangig betroffen sind

Die Medizin steht an einer Zeitenwende. Jahrzehntelang galt Gesundheit als das bloße Fehlen von Krankheit – ein Zustand, der sich mit Diagnose und passender Therapie klar bestimmen ließ. Doch dieses Bild greift zu kurz. Gesundheit muss verstanden werden als dynamisches Zusammenspiel von Körper, Kopf und Psyche – von biologischen Prozessen, Bedeutungen und Erfahrungen im Alltag. Entscheidend ist, wie wir Symptome wahrnehmen, deuten und bewerten: Ein Kopfschmerz beispielsweise kann bedrohlich erscheinen oder banal – je nachdem, welche Bedeutung wir ihm im individuellen Lebenskontext zuschreiben. Diese Perspektive öffnet den Raum für eine Medizin, die neurobiologische Mechanismen, psychische Prozesse und soziale Lebenswirklichkeit gemeinsam denkt.

damit nicht nur Funktionen, sondern auch Lebensqualität und Beziehungserleben; umgekehrt beeinflussen psychische Belastungen Schmerzwahrnehmung, Krankheitsverarbeitung und Therapieerfolg. Wer heilen will, muss diesen zirkulären Einfluss ernst nehmen. Vor diesem Hintergrund gewinnt eine integrierte Versorgung an Bedeutung: evidenzbasierte Pharmakotherapie und Technik – ja –, aber ebenso Gespräch, Psychoedukation, Stressregulation, Schlaf- und Bewegungshygiene, verlässliche Beziehung und digitale Unterstützung, die Orientierung geben, statt zu überfordern. Gerade bei Migräne und chronischen Schmerzen zeigt sich: Selbstwirksamkeit ist kein Randthema, sondern ein Wirkfaktor.

Schlaganfall mit Mitte 20 Ina Borck berichtet über ihren Weg zurück ins Leben

Project Manager: Immacolata Cirillo Business Development Manager: Natascha Wesiak Geschäftsführung: Jakob Söderbaum (CEO) Henriette Schröder (Managing Director), Philipp Colaço (Director Business Development), Lea Hartmann (Head of Design), Cover: Klaudia Giez Mediaplanet-Kontakt: de.redaktion@mediaplanet.com Alle Artikel, die mit “In Zusammenarbeit mit“ gekennzeichnet sind, sind keine neutrale Redaktion der Mediaplanet Verlag Deutschland GmbH. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Alle Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Das fordert auch die klassische Rollenverteilung heraus. Ärztinnen und Ärzte „verabreichen“ nicht nur Therapien – sie gestalten Kontexte, die Wirksam keit ermöglichen. Patientinnen und Patienten sind nicht bloß Empfänger, sondern aktive Ko-Autoren ihrer Genesung, ausgestattet mit Selbstwirksamkeit, informierter Entscheidung und gelebter Compliance. Eine partnerschaftliche Medizin erkennt Menschen als Expertinnen und Experten ihres eigenen Körpers an und bringt klinisches Wissen mit gelebtem Alltag in Einklang.

“GESUNDHEIT MUSS VERSTANDEN WERDEN ALS DYNAMISCHES ZUSAMMENSPIEL VON KÖRPER, KOPF UND PSYCHE – VON BIOLOGISCHEN PROZESSEN, BEDEUTUNGEN UND ERFAHRUNGEN IM ALLTAG.“

Prof. Dr. med. Dagny Holle-Lee Oberärztin der Klinik für Neurologie, Leiterin Westdeutsches Kopfschmerzzentrum Universitätsklinikum Essen

Gleichzeitig darf die technologische Exzellenz moderner Diagnostik das Wesentliche nicht verdecken: den Menschen. Neurologische Erkrankungen – von Migräne über Epilepsie bis Parkinson oder Multiple Sklerose – greifen tief in Aufmerksamkeit, Stimmung, Antrieb und soziale Teilhabe ein und können Angst, Depression und Erschöpfung verstärken. Sie verändern

Die großen Fortschritte der Medizin werden nicht allein aus neuen Wirkstoffen oder technischen Innovationen kommen. Sie werden entstehen, wenn wir Körper, Gehirn und Seele zusammenführen –und begreifen, dass Heilung nicht nur im Wirkstoff steckt, sondern in Erwartung, Verständnis und dem Vertrauen, das wir gemeinsam gestalten.

Weitere Informationen finden Sie auf Instagram!

Anzeige @migraene_doc

Das Gehirn hat Hunger: es verbrennt rund 20 % unserer täglichen Nährstoffzufuhr. Ernährung und mentale Leistung hängen also enger zusammen als viele denken.

Ein bekanntes Beispiel dafür ist der „Hungry Judge Effect“: in einer 2011 veröffentlichten Studie zeigte der Verhaltensforscher Shai Danziger, dass Richter vor Essenspausen deutlich strenger urteilten; nach der Mahlzeit hingegen genehmigten sie in über zwei Dritteln der Fälle Bewährungsanträge. Die Lehre: ein hungriges Gehirn verzerrt unser Denken oder eben „Gerechtigkeit ist, was der Richter zum Frühstück gegessen hat.“

Das Gehirn ist unser wichtigstes Arbeitsinstrument– es steuert Denken, Fühlen und Entscheiden und braucht dafür eine kontinuierliche Nährstoffzufuhr. Studien, etwa von der Neurowissenschaftlerin Soyoung Park an der Charité Berlin, zeigen: Was wir essen, beeinflusst direkt unsere geistige Leistungsfähigkeit. So schnitten Proband*innen in Konzentrationstests besser ab, wenn sie zuvor proteinreich gegessen hatten. Der Grund: Proteine liefern Aminosäuren wie Phenylalanin und Tryptophan– Bausteine der Neurotransmitter Dopamin und Serotonin. Während Dopamin Aufmerksamkeit und Fokus fördert, stabilisiert Serotonin unsere Stimmung. Schon ein einfaches Rührei am Morgen kann also die Grundlage für bessere Konzentration und Wohlbefinden legen.

Genau hier setzt FoodFor™ einen obendrauf. Das junge Zürcher Unternehmen hat die große Vision, mentale Höchstleistung und emotionales Wohlbefinden zu fördern. Ihre praktischen 60ml Shots unterstützen durch den Einsatz von Mikronährstoff-Kombinationen gezielt zentrale Neurotransmitter- jene chemischen Botenstoffe im Gehirn, die Gedanken, Gefühle oder Energie steuern.

• FOCUS unterstützt dabei Dopamin, den Neurotransmitter, der für Konzentration und Gedächtnisarbeit verantwortlich ist.

• BOOST unterstützt den Energieträger ATP für nachhaltige Energie und mentale Ausdauer.

• EUPHORIA unterstützt Serotonin für emotionale Balance und gute Laune.

• CALM unterstützt GABA, was den Kopf beruhigt und Entspannung am Abend fördert.

Mit gezielten Kombinationen aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Pflanzenextrakten bekommt der Kopf alles, was er braucht. Sämtliche Rezepturen wurden von der Neurowissenschaftlerin Dr. Teresa Cramer (ETH/ UZH, Harvard, MIT) mitentwickelt und sind so ausbalanciert, dass die Inhaltsstoffe in synergetischer Kombination nicht nur schnell wirken, sondern auch die langfristige Resilienz stärken - insbesondere in stressintensiven Phasen. Durch das flüssige, zuckerfreie Format ersetzt jede der Lösungen ca. 8 Nahrungsergänzungsmittel Pillen aus der täglichen Routine.

Konsumentenstudie:

83 % der Teilnehmenden berichteten nach der Einnahme von EUPHORIA von mehr emotionaler Klarheit und Offenheit im Umgang mit Anderen.

76 % der Teilnehmenden zeigten nach der Einnahme von FOCUS eine messbar gesteigerte Gedächnisleistung.

Nach der Einnahme von CALM konnte eine um 69 % erhöhte parasympathische Aktivität gemessen werden – ein zentraler Indikator für Erholung.

Erfahre mehr unter www.foodfor.ch und profitiere von 15% Rabatt auf die erste Bestellung mit dem Code: KOPFUNDPSYCHE15

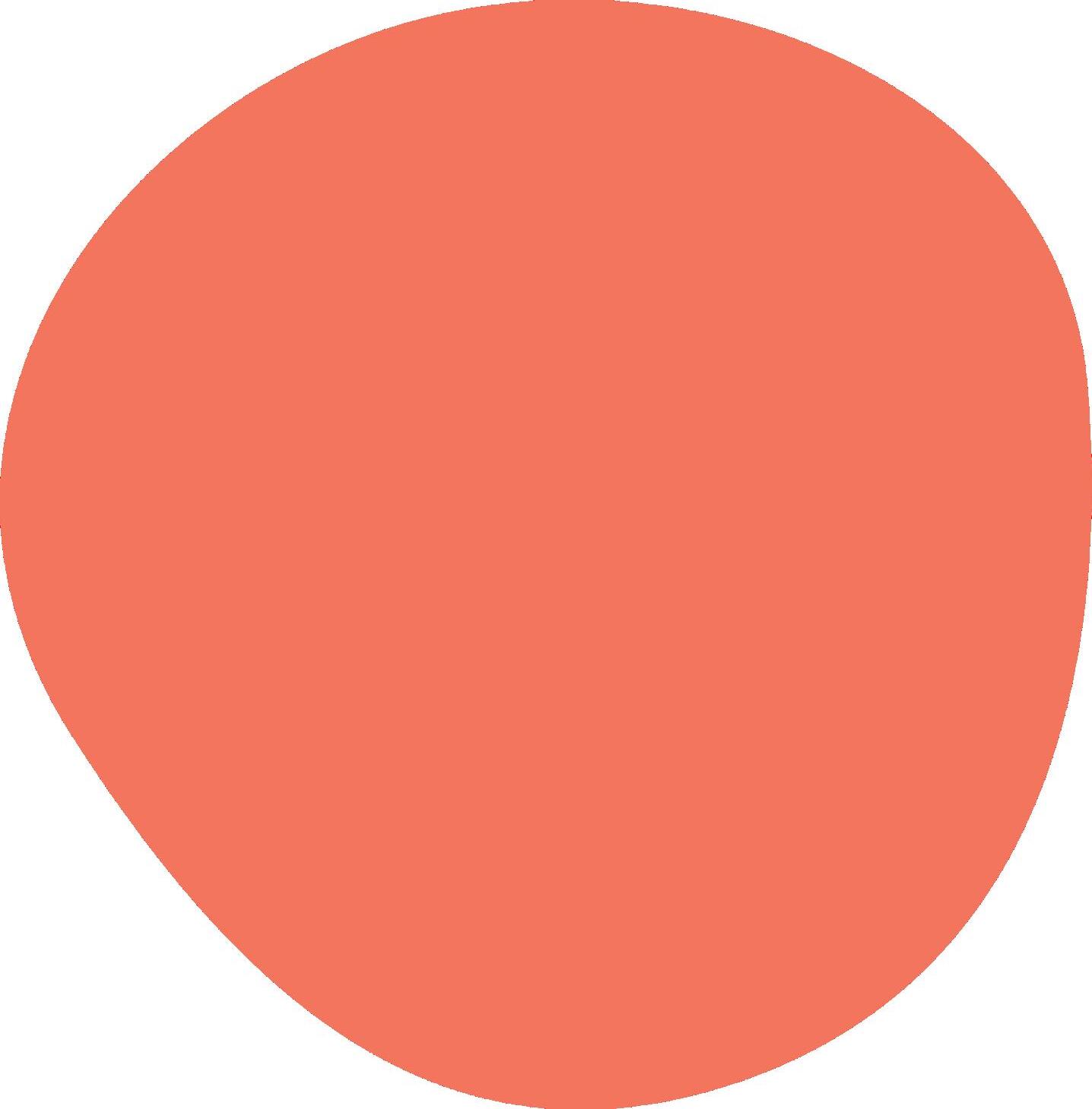

Deutschland steckt noch immer im Krisenmodus: Politische Unsicherheiten, globale Spannungen und wirtschaftlicher Druck hinterlassen tiefe Spuren in der Gesellschaft. Über die Hälfte der Deutschen macht sich mehr Sorgen um die Zukunft als früher, fast 60 Prozent empfinden das Miteinander als rauer und unfreundlicher. Wie sich Betroffene helfen und welche Rolle Routinen, Pflegerituale und Kosmetik dabei spielen, zeigt eine umfassende tiefenpsychologisch-repräsentative Studie im Auftrag des Industrieverbandes Körperpflege- und Waschmittel (IKW), durchgeführt vom rheingold salon (2025). Mit Birgit Huber, Bereichsleiterin Kompetenzpartner Schönheitspflege im IKW, sprechen wir über die Ergebnisse.

Liebe Frau Huber, warum beschäftigt sich der IKW mit dem Thema mentale Gesundheit?

Uns interessierte, wie es den Menschen geht und welche Methoden sie nutzen, um ihr seelisches Wohlbefinden zu erhalten. Aus anderen Studien wissen wir, dass Kosmetik entscheidend psychische Befindlich keiten beeinflusst, die sich direkt auf den Selbstwert und das Wohlbefinden aus wirken: Der Lieblingsduft, eine warme Dusche oder das Haarstyling – all das wirkt direkt auf die Emotionen. Nun wollten wir wissen: Welche Bedeutung nehmen kosmetische Pflegeprodukte im Kontext der mentalen Selbstfürsorge ein?

Nun geht es einem Gros der Gesellschaft nicht gut. Was haben Sie herausgefunden –wie sieht mentale Selbstfürsorge aus?

Um mit dem ständigen Druck umzugehen, suchen viele Menschen nach Abgrenzung zur Außenwelt, nach Rückzugsorten (Escape Rooms). Diese finden sie bei Spaziergängen oder generell Bewegung in der Natur, aber auch beim Schlafen, Musik hören und kosmetischen Behandlungen. Auf der anderen Seite hilft auch gemeinsame Zeit mit anderen. Dabei scheint das Thema mentale Gesundheit kein Tabuthema zu sein. Über 80 Prozent

Krisen über Krisen – das wächst den Menschen in Deutschland über den Kopf. Sie reagieren gereizter, fühlen sich erschöpfter als früher und jeder Zweite (51 %) macht sich Sorgen um seine mentale Gesundheit. Doch wie hängt die mentale Gesundheit mit Kosmetik zusammen? Mehr als man vielleicht denkt, das hat jetzt die aktuelle Studie „Make-up your Mind –Wie Kosmetik inneren Halt gibt“ des IKW ergeben. In der Studie, 2025 im Auftrag des IKW von rheingold salon durchgeführt, wurden 32 Frauen und Männer in Tiefenbefragungen und 1.000 Personen in einem repräsentativen Online-Panel befragt.

sprechen offen darüber – mit Partnern, Freunden oder Familie. Festivals oder mediale Ablenkung sorgen kurzzeitig für Entlastung von Stress und Überforderung, helfen jedoch weniger dabei, wirklich innere Balance zu finden. Viele der Befragten (45 %) empfinden Stress unmittelbar körperlich, bspw. durch Verspannungen oder Schlafprobleme.

92 % der Befragten glauben dementsprechend auch, dass sie ihr mentales Wohlbefinden über den Körper beeinflussen können. Immer häufiger wird daher nach Ritualen gesucht, die Körper und Geist gleichermaßen ansprechen und regulieren. Bewusste Routinen, wie ein strukturierter Tagesablauf, regelmäßige Bewegung, gesunder Schlaf und fest eingeplante Auszeiten, tragen zu mehr Stabilität bei. Viele setzen Selbstbehandlungen mit kosmetischen Pflegeritualen und kosmetischen Produkten intuitiv ein, um sich psychisch gesund zu halten. Rund 87 % der Menschen sind überzeugt, dass Pflegerituale ihr mentales Wohlbefinden positiv beeinflussen. Bei Frauen sind es sogar fast 89 %. Was macht Pflegerituale so besonders? Kosmetische Pflegerituale sind einfach in den Alltag integrierbar, niedrigschwellig und individuell gestaltbar.

Gleichzeitig wirken sie als mentale Grenzziehung zu einer Außenwelt, die häufig überfordert. Die Pflege der Haut als Grenze zur Außenwelt wird so zur Pflege des seelischen Wohlbefindens und stabilisiert die innere Balance. Einfache Handlungen wie Duschen, Eincremen oder der vertraute Duft eines Lieblingsprodukts können eine wirksame Form der Selbstbehandlung sein. Kosmetische Produkte sind häufig Teil der Persönlichkeit, verbunden mit Erinnerungen und Emotionen. Fast jeder hat ein Lieblingsprodukt, das Verlässlichkeit und Identität stiftet. Deswegen ist Kosmetik mehr als Pflege – sie ist ein wertvolles Werkzeug für Kopf und Psyche, wie die Studie zeigt. Ein Blick in die Ergebnisse lohnt sich!

Weitere Informationen finden Sie unter:

Darum muss es das Lieblingsprodukt sein ...

Basis: Alle Befragten (n = 1000) Frage: Ich habe das Gefühl, dass mir persönlich besonders wichtige Pflegerituale mein mentales Wohlbefinden positiv beeinflussen – Antwortskala von 6 („Stimme voll und ganz zu“) bis 1 („Stimme überhaupt nicht zu“) – Top-3-Box

“Pflegerituale beeinflussen mein mentales Wohlbefinden positiv.“

Basis: Alle Befragten (n = 1000) Frage: Welche der Produkteigenschaften unterstützen Ihr Wohlbefinden in besonderer

IKW Der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel e. V. mit Sitz in Frankfurt vertritt auf nationaler und europäischer Ebene die Interessen von mehr als 470 Unternehmen aus den Bereichen der Schönheits- und der Haushaltspflege. Ob Zahnpasta oder Deo, Wasch- oder Geschirrspülmittel – seit mehr als 50 Jahren informiert der Verband fachkundig zu Themen und Produkten, welche die Menschen durch den Alltag begleiten. Die tiefenpsychologisch-repräsentative Studie "Make-up your Mind“ ist die aktuellste IKWStudie und zeigt wissenschaftlich fundiert, wie sehr Kosmetik und Körperpflege die physische und psychische Gesundheit stärken. QR-Code scannen und alle Ergebnisse der Studie lesen!

Depressionen treffen Millionen Menschen in Deutschland. Model und Influencerin Klaudia Giez spricht offen über ihre eigenen Erfahrungen und warum Offenheit so wichtig ist.

Text Hanna Sinnecker

Du bist in Deutschland als immer positive und lächelnde Persönlichkeit bekannt. Wann und wie hast du hier Veränderungen verspürt? Hast du sofort an eine Despression gedacht?

Schon in meiner Schulzeit hatte ich immer wieder dunkle Gedanken, aber damals habe ich das eher auf die Pubertät geschoben. Irgendwann saß ich in meinem Zimmer und habe zu meiner Mutter gesagt: “Irgendetwas stimmt nicht mit mir.“ Ich wollte nicht mehr zur Schule gehen, habe mich oft zurückgezogen, nichts hat mir Freude bereitet. Das war ungefähr mit 16 Jahren. Als ich später nach Berlin gezogen bin, dachte ich zunächst, es wäre nur eine Phase gewesen und mir würde es wieder gut gehen. Aber die Gefühle kamen zurück – und da habe ich zum ersten Mal wirklich verstanden, dass es mehr ist als nur eine kurze Stimmungsschwankung.

Wann war der Punkt, an dem du dir gedacht hast, dass du dir Hilfe suchen musst musst? Gab es einen bestimmten Auslöser?

Schon in meiner Schulzeit habe ich mir Hilfe gesucht, allerdings erst nach längerer Zeit. Nach meinem Umzug mit 18, 19 Jahren habe ich dann gemerkt, dass ich wieder in Therapie gehen muss – einfach weil es keine einmalige Sache war, sondern etwas, das immer wiederkehrt. Trotzdem habe ich es oft verdrängt, weil ich es nicht wahrhaben wollte. Es gab Phasen, in denen ich meine Termine gar nicht mehr wahrgenommen habe, weil es für mich unbequem war, mich wirklich mit meinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Heute weiß ich: Heilung ist ein langer Weg, der viel Arbeit bedeutet – aber auch, dass es sich lohnt, diesen Weg konsequent zu gehen.

Gibt es Strategien, Routinen oder Menschen, die dir besonders geholfen haben, mit depressiven Phasen umzugehen?

Mir hilft es sehr, meine Gedanken aufzuschreiben und so ein Stück Ordnung in mein inneres Chaos zu bringen. Auch Bewegung spielt eine große Rolle – sei es beim Sport oder beim Eisbaden, das mich richtig ins Hier und Jetzt zurückholt. Ganz wichtig sind für mich Gespräche mit meinen Freunden und meiner Mutter, die mir Halt geben. Oft finde ich Ruhe, wenn ich einfach im Garten sitze, den Vögeln lausche, Blumen gieße

oder mich um neue Pflanzen kümmere – das erdet mich und verhindert, dass ich in Panik verfalle, wenn es mir schlecht geht. Außerdem habe ich gelernt, meine Gefühle zuzulassen, statt sie zu verdrängen. Wenn ich weine, ist das manchmal sehr intensiv – aber danach spüre ich jedes Mal eine große Erleichterung und merke, dass es mir besser geht. Das hat mir geholfen, ruhiger und gelassener mit schwierigen Phasen umzugehen.

“THERAPIE SOLLTE FÜR ALLE ZUGÄNGLICH SEIN, OHNE LANGE WARTEZEITEN UND UNABHÄNGIG DAVON, OB MAN PRIVAT ODER GESETZLICH VERSICHERT IST.“

Klaudia Giez

Was war der wichtigste Schritt auf deinem Weg in die Stabilisierung oder Heilung?

Für mich war der wichtigste Schritt, ehrlich zu mir selbst zu sein und mir einzugestehen, dass ich Hilfe brauche. Ich habe lange versucht, alles alleine zu schaffen und stark zu wirken – bis ich verstanden habe, dass genau das mich noch mehr belastet hat. Richtig viel verändert hat sich erst, als ich angefangen habe, den Fokus auf mich zu legen: mir selbst Liebe zu geben, anstatt sie im Außen zu suchen. Ich habe kleine Routinen entwickelt, die mir unglaublich helfen. Das gibt mir das Gefühl, dass ich mein Inneres sortieren kann. Auch zu akzeptieren, dass es völlig okay ist, zu weinen und schwach zu sein, war ein wichtiger Schritt. Genau in diesen Momenten habe ich gemerkt: Ich lasse los, und danach geht es mir besser. All das hat mich Stück für Stück stabiler gemacht.

Ihre digitale Unterstützung bei Schizophrenie und Psychose

Leben mit einer Psychose oder Schizophrenie bedeutet, sich mit wechselnden Herausforderungen auseinanderzusetzen. Mal stehen PlusSymptome wie Wahn oder Paranoia im Vordergrund, mal Minus-Symptome wie Antriebslosigkeit oder sozialer Rückzug. In anderen Zeiten geht es darum, Ruhe, Zuversicht und Stabilität in symptomfreien Phasen zu finden. Genau hier setzt unsere Gesundheits-Web-App „Mind In Balance: Psychosehilfe“ an – ein digitales Begleitangebot, das Betroffene in jeder Krankheitsphase unterstützt.

Unsere Inhalte sind wissenschaftlich fundiert und praxisnah aufbereitet. So finden Sie beispielsweise:

• Therapeutische Wissenskurse zu Plus- und Minus-Symptomen, Übungen aus metakognitivem Training und kognitiver Verhaltenstherapie (CBTp)

• Stärkung sozialer Fähigkeiten durch interaktive Kurse und Quiz-Einheiten

• Recovery & Inspiration: ein neuer Bereich mit Übungen für Stabilität und Selbstvertrauen in symptomfreien Phasen

• Entspannende Audio-Inhalte wie geführte Meditationen, Visualisierungsübungen oder Atemtechniken

Welchen Vorurteilen bist du bereits bezüglich deiner Depression begegnet und was wünscht du dir im Umgang mit dem Thema Depression? Leider habe ich schon öfter erlebt, dass Depressionen nicht ernst genommen werden. Gerade in meiner letzten Beziehung habe ich oft das Gefühl gehabt, nicht verstanden zu werden – auch durch sein Umfeld und seine Freunde. Mir wurde teilweise vermittelt, ich sei “verrückt“ oder solle mich am besten gleich einweisen lassen. Auch im Internet gab es Stimmen, die behauptet haben, man spreche nur über so ein Thema, um Aufmerksamkeit oder Reichweite zu bekommen. Solche Vorurteile zeigen, wie viel Aufklärungsarbeit noch notwendig ist. Ich wünsche mir, dass noch mehr Menschen offen über ihre psychische Gesundheit sprechen, sich Hilfe holen und sich nicht dafür schämen oder verstecken. Vor allem wünsche ich mir, dass Therapie für alle zugänglich ist – ohne monatelange Wartezeiten. Nicht jeder hat das Glück, privat versichert zu sein oder selbst zahlen zu können. Therapie sollte für alle gleich schnell und unkompliziert erreichbar sein.

• Dabei legen wir größten Wert auf Datensicherheit und Diskretion: Außer den notwendigen Registrierungsdaten werden keinerlei persönliche Informationen erhoben. Keine Tagebücher, keine Symptomprotokolle, keine individuelle Auswertung – Ihre Nutzung bleibt vollständig unpersonalisiert.

Hinter „Mind In Balance“ steht ein erfahrenes und engagiertes Team: Die Psychologinnen Gisela Pahlke und Vivienne van Coelln Der psychologische Berater Dr. Hans-Uwe Hohner (ehemals Professor an der FU Berlin) Timo Hollar, selbst Betroffener, bringt die wichtige Innenperspektive ein

• Ergänzt wird das Team durch Beiträge eines Hypnosetherapeuten und eines Meditationslehrers

Nach der 14-tägigen Testphase ist „Mind In Balance: Psychosehilfe“ im Abo-Modell erhältlich – und damit ein kontinuierlicher, verlässlicher Begleiter auf Ihrem Weg zu mehr Balance, Selbstwirksamkeit und innerer Stärke. Probieren Sie es aus – und entdecken Sie, wie digitale Unterstützung bei Schizophrenie und Psychose konkret entlasten und stärken kann. Mind In Balance: Psychosehilfe – für jede Phase das richtige Werkzeug.

Wie Abhängigkeit entsteht und alle Altersgruppen betrifft.

Text Katharina Lassmann

Sucht ist eine Erkrankung, bei der das Verlangen nach einem bestimmten Stoff oder Verhalten so stark wird, dass Betroffene die Kontrolle verlieren. Dabei steht nicht mehr der Genuss, sondern die zwanghafte Wiederholung im Vordergrund. Typisch sind ein starkes Craving (Verlangen), Kontrollverlust, Toleranzentwicklung und negative Folgen im Alltag.

Der Alkoholkonsum innerhalb einer Woche wird je nach Getränkeanzahl mit Suchtrisikostufen bewertet

Getränkeanzahl Risikostufe

Bis zu Geringes Risiko

Moderates Risiko oder mehr Hohes Risiko

1 Standardgetränk entspricht dabei:

• Kinder – Klassische stoffgebundene Abhängigkeiten sind selten, jedoch steigt die Nutzung digitaler Medien. Erste Muster von exzessivem Gaming oder Internetgebrauch können sich entwickeln.

• Jugendliche – Besonders gefährdet durch Alkohol, Nikotin, Cannabis und digitale Medien. Gruppendruck und Identitätssuche erhöhen das Risiko.

• Erwachsene – Höhere Raten an Alkohol- und Medikamentensucht. Auch Verhaltenssüchte wie Arbeitssucht oder Kaufsucht treten häufiger auf. Belastungen im Beruf und Alltag spielen hier eine Rolle.

• Alkoholsucht – gilt als die am weitesten verbreitete Suchterkrankung.

• Tabak- und Nikotinsucht – oft Beginn schon in der Jugend.

• Drogenabhängigkeit – z. B. Cannabis, Kokain, Heroin oder synthetische Substanzen.

• Medikamentenabhängigkeit – vor allem Beruhigungs- und Schmerzmittel.

• Nicht-stoffgebundene Süchte – etwa Glücksspiel-, Internet-, Kauf- oder Arbeitssucht.

Sucht betrifft alle Altersgruppen, zeigt sich aber unterschiedlich. Frühzeitige Prävention, Aufklärung und Hilfsangebote sind entscheidend, um Abhängigkeiten zu verhindern oder zu überwinden.

Suchterkrankungen sind keine Charakterschwäche, sondern ernstzunehmende psychische Erkrankungen – und sie können jeden treffen. In Deutschland sind Millionen Menschen von einer Abhängigkeit betroffen, sei es von Alkohol, Medikamenten oder anderen Substanzen, die Suchtpotenzial bergen. Dennoch ist das Thema oft mit Scham, Unwissen und Tabus belegt. Dabei ist Aufklärung der erste Schritt zu Verständnis und Hilfe. Ursachen

Der Weg in eine Abhängigkeit ist meist schleichend. Viele Suchtmittel – insbesondere Alkohol oder bestimmte Medikamente wie Schmerz- oder Schlafmittel – sind gesellschaftlich akzeptiert oder leicht verfügbar. Das Risiko, eine Abhängigkeit zu entwickeln, hängt jedoch nicht nur vom Konsum selbst ab. Genetische Veranlagung, psychische Belastungen, traumatische Erfahrungen oder ein belastendes soziales Umfeld können eine große Rolle spielen. Der Konsum wird dann oft zum „Selbstmedikament“, um Ängste, Stress oder Einsamkeit zu betäuben - sei es durch regelmäßiges Trinken, den Griff zu Beruhigungsmitteln oder den Konsum illegaler Substanzen.

Diagnose: Wann wird aus Konsum eine Sucht? Nicht jeder, der konsumiert, ist abhängig. Entscheidend ist, wie und warum konsumiert wird – und welche Auswirkungen der Konsum auf das Leben hat. Eine stoffgebundene Abhängigkeit liegt vor, wenn mindestens drei der folgenden Kriterien über längere Zeit zutreffen:

• Starkes Verlangen nach der Substanz (sog. Craving)

• Kontrollverlust über Menge und Häufigkeit des Konsums

• Entzugserscheinungen bei Abstinenz

• Toleranzentwicklung (es wird zunehmend mehr benötigt)

• Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Konsums

• Fortgesetzter Konsum trotz negativer körperlicher, psychischer oder sozialer Folgen

Die Diagnose erfolgt meist durch Hausärzte, Psychiater oder Suchtberatungsstellen. Eine offene und wertfreie Gesprächsatmosphäre ist dabei entscheidend.

Therapie: Hilfe ist möglich – und wirksam

Der Weg aus der Abhängigkeit ist oft nicht leicht – aber er ist möglich. Viele Menschen, die eine Suchttherapie durchlaufen haben, berichten von einem völlig neuen Lebensgefühl, mehr Selbstbestimmung, Stabilität und innerer Ruhe. Die gute Nachricht ist: Suchterkrankungen sind behandelbar – und jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt.

“DER WEG IN EINE ABHÄNGIGKEIT IST MEIST SCHLEICHEND.“

Zu Beginn steht in vielen Fällen eine medizinisch begleitete Entgiftung, um körperliche Entzugserscheinungen zu lindern. Daran schließt sich die Entwöhnung an, z. B. im Rahmen einer stationären oder ambulanten Therapie. Ziel ist es, die psychischen und sozialen Ursachen der Abhängigkeit zu erkennen und alternative Bewältigungsstrategien zu entwickeln.

22. – 23. Oktober 2025

100 Aussteller, 80 Events und du!

hamburg-lebensfreude.de

Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstellen oder OnlineProgramme bieten zusätzlich wichtige Unterstützung. Auch medikamentöse Hilfen kommen – je nach Substanz – begleitend zum Einsatz. Die Langzeitnachsorge spielt eine wichtige Rolle, um Rückfällen vorzubeugen und die erreichten Fortschritte im Alltag zu festigen.

Dabei geht es nicht nur darum, „trocken“ oder „clean“ zu bleiben, sondern ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben zu führen. Jeder Weg zur Heilung ist individuell – aber niemand muss ihn allein gehen. Es gibt ein dichtes Netz an professionellen Hilfsangeboten, ehrenamtlichem Engagement und solidarischen Gemeinschaften. Wer sich auf den Weg macht, kann Hoffnung schöpfen: Ein Leben jenseits der Sucht ist möglich – und lohnenswert.

Epilepsie ist eine der häufigsten chronischen Erkrankungen des Nervensystems und umfasst ein breites Spektrum wiederkehrender epileptischer Anfälle. Diese Anfälle entstehen durch vorübergehende Übererregung von Nervenzellen im Gehirn. Die Internationale Liga gegen Epilepsie (ILAE) betont, dass Epilepsie keine ein heitliche Krankheit ist, sondern viele verschie dene Ursachen haben kann – strukturell, genetisch, metabolisch, immunologisch, infektiös oder unklar.

Die genaue Ursache ist entscheidend für die Wahl der Therapie. Bei strukturellen Läsionen wie Tumoren, Fehlbildungen oder Folgen von Schlaganfällen kann eine Epilepsiechirurgie zielführend sein. Wenn das betroffene Areal eindeutig lokalisiert und operativ entfernbar ist, sind Heilungschancen besonders hoch. Bei genetisch bedingten Epilep sien werden zunehmend präzise, ursachenspezifische Therapien entwickelt. Ein Beispiel sind NatriumkanalBlocker oder -Aktivatoren, die gezielt bei bestimmten Gendefekten wirksam oder kontraindiziert sein können, wie beispielswiese beim SCN1A-Gen beim DravetSyndrom. Auch Gentherapie-Ansätze befinden sich in frühen klinischen Studien.

Immunologisch bedingte Epilepsien, etwa im Rahmen einer Autoimmunenzephalitis, erfordern dagegen eine Immuntherapie mit Kortison, Plasmapherese oder Antikörperbehandlungen, was langfristig zu deutlicher Besserung führen kann.

“FORTSCHRITTE IN DER GENOMSEQUENZIERUNG UND BILDGEBUNG MACHEN ES MÖGLICH, THERAPIEN

ZUNEHMEND MAßGESCHNEIDE EINZUSETZEN.“

Neuere Methoden wie die tiefe Hirnstimulation oder die responsive Neurostimulation (RNS) gehen noch gezielter vor, indem sie Anfallsaktivität in Echtzeit erkennen und durch elektrische Stimulation unterdrücken.

Als vielversprechende Innovation gelten Systeme, bei welchen hauchdünne Elektrodenpflaster unter die Kopfhaut implantiert und von außen drahtlos gesteuert werden können. So lässt sich die epileptische Aktivität minimalinvasiv modulieren – ein Ansatz, der insbesondere für Patientinnen und Patienten interessant ist, die nicht für eine große Operation infrage kommen.

Metabolische Epilepsien, etwa durch Störungen im Energiestoffwechsel, aber auch andere bspw. genetische Epilepsieformen sprechen häufig gut auf die ketogene Diät an. Diese fettreiche, kohlenhydratarme Ernährung verändert den Energiestoffwechsel des Gehirns und kann die Anfallsfrequenz deutlich reduzieren – insbesondere bei therapieresistenten Kindern.

Neben klassischen anfallssuppressiven Medikamenten, die für viele Betroffene weiterhin die Basis bilden, gewinnen auch neurostimulative Verfahren an Bedeutung. Die Vagusnervstimulation (VNS) moduliert über elektrische Impulse die Erregbarkeit des Gehirns.

Ein wichtiger Aspekt der modernen Epilepsietherapie ist die Präzisionsmedizin: Sie orientiert sich nicht mehr nur an der Anfallsform, sondern an der individuellen Krankheitsursache, molekularen Mechanismen und dem persönlichen Risikoprofil. Fortschritte in der Genomsequenzierung und Bildgebung machen es möglich, Therapien zunehmend maßgeschneidert einzusetzen. Trotz aller Fortschritte bleibt die Epilepsie eine ernstzunehmende Erkrankung. Neben Unfallrisiken müssen auch seltene, aber schwerwiegende Komplikationen wie der plötzliche Tod bei Epilepsie (SUDEP) berücksichtigt werden, insbesondere bei Menschen mit häufigen generalisierten tonisch-klonischen Krampfanfällen.

Insgesamt zeigt sich: Die Behandlung der Epilepsie entwickelt sich weg von einem rein symptomatischen Ansatz hin zu zielgerichteten, individuellen Therapien. Je genauer die Ursache bekannt ist, desto besser lässt sich die passende Behandlung auswählen – sei es durch Medikamente, Diät, Immuntherapie, Operation oder verschiedene innovative Stimulationsverfahren im Bereich Neuromodulation. Damit eröffnen sich für viele Patientinnen und Patienten neue Chancen auf Anfallsfreiheit und verbesserte Lebensqualität.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Auf der Suche nach mehr Lebensqualität bei medikamentenresistenter Epilepsie?

Manche Formen der Epilepsie lassen sich mit Medikamenten nicht kontrollieren. In diesem Fall sollte man alternative oder ergänzende Behandlungen in Betracht ziehen.

VNS Therapy™ ist eine mögliche Zusatztherapie für Menschen mit medikamentenresistenter Epilepsie. Studien* zeigten, dass sie u.a. dabei hilft Anfälle zu verringern, zu verkürzen und die Lebensqualität zu verbessern.

Mehr als 135.000 Patienten, darunter über 40.000 Kinder, wurden weltweit bereits mit der VNS Therapy™ behandelt.

Mehr erfahren oder Eignung testen unter: www.vnstherapy.de

* Elliot RE et al, Epilepsy & Behavior 2011; 20: 57-63

Das VNSTherapie-System ist als Zusatztherapie für die Reduzierung der Anfallshäufigkeit bei Patienten indiziert, deren epileptische Erkrankung von partiellen Anfällen (mit oder ohne sekundäre Generalisierung) oder von generalisierten Anfällen geprägt ist, die refraktär auf Anfallsmedikamente sind. Die häufigsten Nebenwirkungen von VNSTherapyTM sind Heiserkeit, Kurzatmigkeit, Halsschmerzen und Husten. Diese Nebenwirkungen treten im Allgemeinen nur während der Stimulation auf und lassen üblicherweise im Laufe der Zeit nach. Die häufigste Nebenwirkung des chirurgischen Eingriffs ist eine Infektion. Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter www.vnstherapy.de/safety-information

ADHS – das verbinden viele noch immer ausschließlich mit zappeligen Schulkindern. Doch ADHS begleitet viele Betroffene weit über die Kindheit hinaus. Bene bekam seine Diagnose erst mit 43. Auf Social Media teilt er offen und humorvoll seine Erfahrungen mit ADHS – und gibt dabei nicht nur Einblick in sein eigenes Leben, sondern schafft auch ein wichtiges Bewusstsein für das Thema.

Bene, du wurdest erst im Erwachsenenalter mit ADHS diagnostiziert. Wie kam es zur Diagnose?

Den ersten Hinweis, dass ich ADHS haben könnte, bekam ich mit Mitte 30, was ja auch schon recht spät ist. Damals wollte ich das aber nicht wahrhaben. Ich habe mich zwar zu diesem Thema belesen, aber es gab damals noch nicht viele Informationen dazu, und der Großteil davon war negativ. Also hakte ich das Thema für mich wieder ab. Fast 10 Jahre später hatte ich während der Corona-Pandemie mit Depressionen zu kämp fen. Ich begann eine Therapie und dach te, dass ich nun auch testen lassen könnte, ob an der ADHS-Vermutung was dran ist. Und siehe da: mit 43 Jahren bekam ich meine Diagnose.

Viele erwachsene Betroffene erzählen, dass nach der Diagnose plötzlich vieles Sinn ergibt, wenn man einen Blick zurückwirft. War das bei dir auch so?

Absolut. Nach der Diagnose habe ich begonnen, mich intensiv damit auseinanderzusetzen. Auf dieser Lernreise sind plötzlich ganz viele Lampen angegangen. Ich verstand plötzlich, warum ich manche Dinge einfach nicht genauso konnte wie andere. Das war und ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. ADHS bedeutet für viele Betroffene einen enormen Leidensdruck. Viele fragen sich, was gewesen wäre, wenn es früher erkannt worden wäre. Hätte man sich viel Leid ersparen können?

darüber. Deshalb ist es mir jetzt auch so wichtig, meine Erfahrungen zu teilen und für Aufklärung zu sorgen. Was sind für dich im Alltag die größten Herausforderungen aufgrund von ADHS und was hilft dir, damit umzugehen?

Die Herausforderungen sind mannigfaltig. Aufgrund von ADHS habe ich große Schwierigkeiten, mir selber Strukturen und Routinen zu schaffen und diese dann auch beizubehalten. Unliebsame Dinge einfach anzupacken, fällt mir schwer.

“AUFGRUND VON ADHS HABE ICH GROßE SCHWIERIGKEITEN, MIR SELBER STRUKTUREN UND ROUTINEN ZU SCHAFFEN UND DIESE DANN AUCH BEIZUBEHALTEN.“

Benedikt Napolowski ADHS Creator

Die Schulzeit hat z. B. tiefe Narben bei mir hinterlassen. Ich bekam oft das Gefühl vermittelt, nicht klug genug zu sein, weil ich am Lernen scheiterte, da ich die Konzentration dafür nicht aufbringen konnte. Ich war deswegen einer der schlechtesten Schüler meiner Klasse. Da ich in der Grundschule eher ein stilles, verträumtes Kind war, dachte man erst recht nicht an ADHS. In der weiterführenden Schule gewann dann eher die Hyperaktivität die Oberhand und ich wurde zum „klassischen ADHSler“, aber damals wusste man noch viel zu wenig

Im sozialen Miteinander habe ich irgendwann bemerkt, dass ich mir Masken zugelegt habe, um in verschiedenen Situationen dafür zu sorgen, dass ich akzeptiert und gemocht werde. Diese Erkenntnis war schon ernüchternd, da das im Umkehrschluss für mich bedeutete, dass viele Menschen mich gar nicht so kannten, wie ich wirklich bin.

Ich schiebe vieles auf, während mich die Gedanken an diese Pflichten weiter belasten. Mittlerweile weiß ich, dass ich das aufgrund von ADHS oft gar nicht anders kann, weil mein Gehirn anders funktioniert: Denn bei ADHS ist die Signalübertragung durch die Neurotransmitter Dopamin und Noradrenalin im präfrontalen Kortex gestört. Aber das macht es natürlich in dem Moment nicht besser.

Mittlerweile bin ich in verhaltenstherapeutischer Behandlung und lerne dort vor allem eines: Selbstakzeptanz. Zudem helfen mir Entspannungsübungen und Sport, um die innere und äußere Unruhe beherrschbarer zu machen. Und das Wichtigste für mich ist, dass ich mittlerweile gut medikamentös eingestellt bin. Keiner sollte dafür verurteilt werden, Medikamente in Anspruch zu nehmen, wenn diese Entscheidung informiert und aufgeklärt getroffen wurde. Alle reden immer gern über die möglichen Nebenwirkungen der Medikamente, aber keiner spricht darüber, welche Auswirkungen es haben kann, wenn ADHS nicht behandelt wird.

Du teilst deine Erfahrungen ganz offen und mit viel Humor über Social Media. Was ist dein Antrieb dafür und welche Rolle spielt der Austausch mit anderen auch für dich persönlich?

Ich habe damals eher zufällig bei YouTube angefangen, meine Erfahrungen zu teilen. Damals gab es noch nicht viele ADHS-Creator, und ich dachte, dann lerne ich einfach laut und lasse andere dabei zuhören. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Ich wollte schon zigmal aufhören, aber habe dann immer wieder tolle Nachrichten bekommen, dass das, was ich mache, tatsächlich hilft. Das ist und bleibt mein Antrieb. Durch den Austausch mit anderen Betroffenen lerne ich aber auch selbst weiterhin unglaublich viel über den Alltag mit ADHS!

Auf Instagram und YouTube teilt Bene seinen Alltag mit ADHS: bene_adhso

Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gehört zu den am häufigsten diagnostizierten neuronalen Entwicklungsstörungen. Während dies von manchen als Ausdruck einer „Modediagnose“ interpretiert wird, weisen besonders Fachleute darauf hin, dass die Zunahme mit verbesserten diagnostischen Verfahren, einer höheren gesellschaftlichen Aufmerksamkeit und einem breiteren Verständnis der Symptomatik zusammenhängt. GAM Medical hilft, diese Versorgungslücke durch ein hochspezialisiertes und leicht zugängliches Versorgungsangebot zu schließen.

Immer öfter liest man von einer „Modediagnose ADHS“. Aber wie lässt sich diese Aussage fachlich einordnen?

Der Begriff „Modediagnose“ wird der Komplexität der Störung und dem Leiden der Betroffenen nicht gerecht. ADHS ist keine neue Erscheinung, sondern eine seit Jahrzehnten wissenschaftlich beschriebene, neurologische Entwicklungsstörung. Dennoch hat die Erkrankung im Erwachsenenalter lange Zeit wenig Beachtung gefunden. Dass heute mehr darüber gesprochen wird, darf als wichtiger Fortschritt gewertet werden. Es rückt ins Bewusstsein, dass viele Betroffene jahrelang ohne Diagnose leben und dadurch gegebenenfalls unnötig leiden. Gleichzeitig muss man aber sehr genau hinschauen, woher man seine Informationen bezieht. Nicht jede Unaufmerksamkeit oder Prokrastination ist automatisch in einer ADHS begründet. Umso wichtiger ist eine fundierte Abklärung durch Fachleute – nur so lässt sich unterscheiden, ob tatsächlich eine ADHS vorliegt oder ob andere Ursachen dahinterstecken.

Viele denken bei ADHS sofort an hyperaktive Kinder. Welche Symptome zeigen sich im Erwachsenenalter und warum wird es oft so spät erkannt?

ADHS im Erwachsenenalter ist sehr vielschichtig und zeigt sich längst nicht nur durch Hyperaktivität. Nach ICD-10 bzw. der ICD-11 werden drei Kernbereiche unterschieden: Schwierigkeiten mit Aufmerksamkeit und Organisation, ausgeprägte Impulsivität sowie Hyperaktivität, die sich im Erwachsenenalter teilweise als innere Unruhe äußert.

Manche Betroffene wirken nach außen ruhig, kämpfen aber innerlich mit ständiger Getriebenheit oder Konzentrationsproblemen. Andere erleben vor allem Schwierigkeiten, Aufgaben zu strukturieren, den Überblick zu behalten oder Verabredungen einzuhalten. Man könnte sagen: ADHS ist „bunt“ – es gibt nicht das eine typische Bild. Entscheidend ist, dass diese Muster seit der Kindheit bestehen, in mehreren Lebensbereichen deutlich erkennbar sind und zu spürbaren Beeinträchtigungen führen. Dazu gehören zum Beispiel Belastungen im Arbeitsalltag, in Beziehungen oder im Selbstwertgefühl.

Da ADHS bei Erwachsenen erst seit den 1990er-Jahren systematisch untersucht wird und die Erscheinungsformen sehr unterschiedlich sein können, bleibt es häufig

lange unerkannt – nicht selten über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg, gerade bei Frauen. Für viele Betroffene bedeutet eine späte Diagnose jedoch auch Entlastung, denn dann lassen sich endlich frühere Schwierigkeiten besser verstehen und einordnen.

Reicht bei solchen Schwierigkeiten im Alltag ein kurzer Online-Test, um Gewissheit zu haben? Was macht eine seriöse und fundierte ADHS-Diagnostik aus? Ein kurzer Online-Schnelltest kann schon eine erste Orientierung bieten und vor allem Betroffene ermutigen, eine fachliche Abklärung einzuleiten. Er ersetzt jedoch niemals eine fundierte Diagnostik. ADHS gilt nach ICD-11 und DSM-5-TR als neuronale Entwicklungsstörung, deren Ausprägung durch ein Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren beeinflusst wird. Aufgrund dieser Vielgestaltigkeit der Symptome ist immer eine strukturierte, mehrschichtige Diagnostik durch Fachleute notwendig.

Dazu gehören standardisierte Fragebögen und spezifische Interviews wie das DIVA-5. Häufig wird ergänzend die WURS-k eingesetzt, um retrospektiv Symptome aus der Kindheit zu erfassen. Entscheidend bleibt jedoch das Gesamtbild: Ein einzelnes Verfahren reicht für die Diagnosestellung nicht aus.

Ebenso wichtig ist eine ausführliche biografische Anamnese sowie – sofern möglich & sinnvoll – die Einbeziehung von Fremdberichten, etwa durch Angehörige oder nahestehende Personen. Weil das in der Praxis nicht immer umsetzbar ist, sind für Fachleute dokumentierte Lebensläufe oder Schulzeugnisse wertvolle Ergänzungen. Denn für eine Diagnose muss nachweisbar sein, dass Symptome über die Lebensspanne hinweg bestehen.

Ebenfalls ein unverzichtbarer Bestandteil ist die sorgfältige Berücksichtigung von Differenzialdiagnosen und Komorbiditäten. Viele ADHS-Symptome treten gemeinsam auf bei Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen, Persönlichkeitsstörungen oder auch Entwicklungsstörungen wie Autismus. Erst die umfassende Betrachtung –inklusive möglicher Begleiterkrankungen – schafft ein klares Bild und bildet die Grundlage für eine gezielte, individuelle Behandlung.

In Deutschland kommt es inzwischen zu sehr langen Wartezeiten auf einen Diagnose-Termin. Wie erleben Betroffene diese Hürde?

Die Situation in der psychischen Gesundheitsversorgung ist insgesamt sehr angespannt. Für eine fundierte ADHS-Diagnostik im Erwachsenenalter warten Betroffene in vielen Regionen zwischen sechs und zwölf Monaten, in einigen Gegenden sogar deutlich länger. Besonders in ländlichen Gebieten ist das Angebot an spezialisierten Fachstellen sehr begrenzt. Diese Situation führt dazu, dass Menschen mit erheblichem Leidensdruck über lange Zeit ohne Klarheit und Unterstützung bleiben.

Zwar gilt ADHS nicht als akute psychiatrische Notfallsituation und wird daher in der Priorisierung oft nachrangig behandelt – man spricht in unserem Versorgungssystem von einer geringeren Dringlichkeitsstufe. Für die Betroffenen bedeutet das aber keineswegs eine geringe Belastung: Unbehandelt kann ADHS zu erheblichen Einschränkungen im Alltag führen und das Risiko für weitere Erkrankungen sowie Probleme im Berufs- und Familienleben deutlich erhöhen. Gerade deshalb ist es so wichtig, die bestehenden Versorgungslücken zu schließen. Denn je früher eine fundierte Diagnostik und gegebenenfalls Behandlung erfolgen, desto schneller können Betroffene gezielt unterstützt werden und desto eher lassen sich Folgeschäden - individuelle, gesellschaftliche und wirtschaftliche - verhindern und neue Perspektiven eröffnen.

Inwiefern kann auch eine Online-Diagnostik dazu beitragen, diese Lücke zu schließen?

ADHS gehört zu den Störungsbildern, die sich für das digitale Format gut eignen, da die zentralen Bausteine einer leitliniengerechten Diagnostik – ausführliche Gespräche, Eigen- und Fremdbeurteilung sowie standardisierte Fragebögen – auch online zuverlässig durchgeführt werden können. Entscheidend ist, dass das Verfahren klar strukturiert, nach anerkannten Standards aufgebaut und von erfahrenen Fachleuten begleitet wird. So ergeben sich in der diagnostischen Qualität keine relevanten Unterschiede zur Präsenzdiagnostik. Gleichzeitig eröffnet es allen Beteiligten, sich die Ortsunabhängigkeit zu Nutze zu machen.

So bietet Online-Diagnostik gleich mehrere entscheidende Vorteile: Termine können ortsunabhängig stattfinden, sodass auch Menschen in ländlichen Regionen unkompliziert Zugang zu einer fundierten Abklärung erhalten. Auf diese Weise verkürzen sich die Wartezeiten erheblich – beispielsweise bei GAM Medical liegt der Zeitraum bis zum Start der Diagnostik meist bei nur ein bis zwei Wochen. Damit wird, mit einem leicht zugänglichen Angebot, ein wichtiger Beitrag zu einer besseren Versorgung geleistet. So konnte mit einem Team aus über 70 spezialisierten Psychologen bereits mehr als 3.500 Patienten zu mehr Klarheit verholfen werden.

WOCHE DER SEELISCHEN GESUNDHEIT

Vom 10. bis 20. Oktober 2025 findet bundesweit die Woche der Seelischen Gesundheit statt –mit über 900 Veranstaltungen die größte Aktion rund um das Thema psychische Gesundheit in Deutschland.

Unter dem Motto „Lass Zuversicht wachsen – Psychisch stark in die Zukunft“ richtet sich der Blick auf die Frage, wie unsere Gesellschaft zukunftsfähiger gestaltet werden kann. In einer Zeit voller Veränderungen, Unsicherheiten und Belastungen sollen neue Perspektiven eröffnet und psychosoziale Institutionen und Hilfsangebote sichtbar gemacht werden. Am Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober wird die Aktionswoche mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung in Berlin eröffnet.

Messetipps

Vom Sport in die Intensivstation – so abrupt änderte sich das Leben von Ina Borck. Im Gespräch berichtet sie über den Kampf um jedes Wort, die Kraft der Neuroplastizität und die Rolle der Gesellschaft im Umgang mit Betroffenen.

Text Hanna Sinnecker

Liebe Ina, wie verliefen die Symptomatik und Diagnostik des Schlaganfalls bei dir?

Ich hatte keinerlei Vorzeichen und der Schlaganfall hat sich nicht angekündigt. Ich hatte gerade Sport gemacht und während des Bauchmuskeltrainings machte sich ein Engegefühl breit und ich dachte, dass ich mich zu sehr anstrengte. Da meine damalige Frau mit im Raum war, erkannte sie schnell mein Unwohlsein. Aus Erzählungen weiß ich, dass meine linke Körperhälfte bereits gelähmt war und ich konnte nicht mehr antworten. Sie alarmierte den Rettungsdienst. Ich wurde dann abgeholt und nach der Untersuchung erfolgte die Diagnose: Schlaganfall.

Welche Rolle spielen Hilfsmittel oder Therapien heute noch in deinem Alltag?

Die Häufigkeit der Therapieeinheiten ist zurückgegangen, aber trotzdem versuche ich, täglich zu trainieren. Inzwischen kenne ich viele Übungen für zuhause. Darüber hinaus gehe ich 3-mal pro Woche zur Physiotherapie und 2-mal pro Woche zur Ergotherapie.

Weitere Informationen: www.seelischegesundheit.net

Was waren die größten Herausforderungen in der Zeit nach dem Schlaganfall?

Das Live-Event für meine Gesundheit

30.01. – 01.02.2026 MESSE AUGSBURG

JETZT INFORMIEREN!

„Die

Da der Schlaganfall sehr groß war, konnte ich nach dem Aufwachen aus dem Koma weder sprechen noch gehen oder eigenständig Nahrung zu mir nehmen. Ich musste von dort an alles wieder Schritt für Schritt lernen. Zunächst musste ich mich sammeln und neu erlernen, meine Gedanken in Sprache umzuwandeln. Ich hatte tolle Hilfe von den Logopäden und war unglaublich glücklich, als ich wieder eigenständig trinken und nach einiger Zeit auch wieder erste Wörter äußern konnte.

Da mein linker gelähmter Arm noch nicht im Alltag unterstützen kann, nutze ich täglich ein sogenanntes Einhänderbrett. Dieses ersetzt die Haltefunktion der linken Hand, um mir ein Brot schmieren zu können, oder Karotten zu schälen etc. Das ist wirklich ein Hilfsmittel, welches immer wieder bei mir zum Einsatz kommt. In meiner Küche habe ich außerdem eine Vorrichtung zum Öffnen von Flaschen oder Gläsern.

"AUCH, WENN ES SICH ZUNÄCHST AUSSICHTSLOS ANFÜHLT, WIRD ES MIT JEDEM TAG BESSER."

Was wünscht du dir von der Gesellschaft im Umgang mit Schlaganfall-Betroffenen? Ich wünsche mir, dass Betroffene nicht komisch angeguckt werden. Es ist sehr verletzend, wenn ich durch die Stadt laufe und abwertende Blicke erhasche. Es ist nicht leicht, selbst mit seinen Einschränkungen zurecht zu kommen. Gemeine Blicke machen es nicht unbedingt leichter. Deswegen hoffe ich, dass sich mehr mit dem Thema Schlaganfall in der Gesellschaft auseinandergesetzt wird.

Welchen Rat würdest du anderen Menschen geben, die gerade erst einen Schlaganfall erlitten haben?

Welche Unterstützung war für dich auf dem Weg der Rehabilitation besonders wertvoll?

Ich habe mir selbst Ziele gesetzt und an diesen ständig gear beitet. Ich hatte einen strengen Ablauf meiner Therapien und habe darüber hinaus auch noch Trainings absolviert. Als ich von den Ärzten erfahren habe, dass ich mit hartem Training viel wieder lernen kann, hat mich die Motivation gepackt und ich habe oft bis in die Morgenstunden geübt. Ich hatte bei meinen Vorhaben stets die Rückendeckung meiner Familie. Ohne diese Unterstützung hätte ich es nicht geschafft, motiviert zu bleiben.

Auch, wenn es sich zunächst aussichtslos anfühlt, wird es mit jedem Tag besser. Wir müssen daran festhalten, wie viel das Gehirn erneut zu erlernen schaffen kann. Dank der Neuroplastizität werden im Gehirn neue Wege geschaffen, um zum Beispiel motorische Ausfälle wieder antrainieren zu können. Die erste Zeit wird hart, aber wir müssen lernen, mit dem Krankheitsbild zu leben.

Plötzlich lassen sich die Finger nicht mehr bewegen, die Hand will nicht mehr gehorchen. Dinge, die früher selbstverständlich waren – eine Tasse greifen und halten oder beidhändige Tätigkeiten ausführen - werden zu Hürden.

Ein Schlaganfall, Multiple Sklerose oder andere neurologische Erkrankungen können zu solchen Einschränkungen im Alltag führen. Viele verlieren das Vertrauen in den eigenen Körper – und mit ihm ein Stück Lebensqualität. Doch moderne Handorthesen können dabei helfen, Greifbewegung zu ermöglichen und wieder aktiv am Leben teilzunehmen. Sie öffnen die Tür zu einem Stück neuer Freiheit. Ein Beispiel dafür ist Claire. Claire hat durch einen Gefäßtumor im Gehirn eine Hemiparese erlitten, dabei ist ihre rechte Hand fast vollständig gelähmt. Mit einer individuell gefertigten Handorthese konnte sie Schritt für Schritt Bewegungen zurückgewinnen.

Heute gelingt es ihr wieder, Alltägliches selbstständig zu erledigen – vom Festhalten eines Glases bis hin zu feinen Greifbewegungen. Für Claire bedeutet das nicht nur mehr Selbstständigkeit, sondern auch neues Lebensgefühl. Unsere Arbeit verbindet Technik und Handwerk mit Menschlichkeit. Jede Handorthese entsteht individuell – abgestimmt auf die Bedürfnisse und Ziele des einzelnen Menschen. Denn hinter jeder Handlähmung steht eine persönliche Geschichte, ein Wunsch nach Selbstständigkeit, ein Traum von mehr Lebensqualität. Wir erleben täglich, wie bewegend die kleinen Erfolge sind, sobald ein Griff wieder möglich wird. Dieser Moment ist es, der Mut macht – und zeigt, dass neue Beweglichkeit auch neues Selbstvertrauen schenkt.

Unser Ziel: mehr Bewegungsfreiheit, mehr Selbstständigkeit, mehr Lebensfreude – mit jeder einzelnen Handorthese.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hkk-bionics.de

„ZU

Kevin war gerade einmal 24 Jahre alt, als er die Diagnose Multiple Sklerose (MS) erhielt. Wie er damit umgegangen ist und wie es zur Gründung eines Treffens von Betroffenen für Betroffene kam, erzählt er im Interview.

Welche Symptome der MS haben deinen Alltag anfangs am meisten beeinträchtigt?

Mein erstes Symptom war eine plötzliche, immer wiederkehrende Lähmung der rechten Körperhälfte, die aber nach einer Woche auch wieder weg war. Anfangs habe ich mir deshalb auch keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, ich hätte mir einen Nerv eingeklemmt. Konkre ter wurde es erst, als ich eine Sehnerventzündung bekam, die dazu führte, dass ich auf dem rechten Auge immer weniger sehen konnte. Hier setzte bei mir die Panik ein und ich hatte Angst zu erblinden. Diese körperlichen Symptome haben mir Angst gemacht, weil ich immer dachte: „Was kommt als Nächstes?“ Das hat mich psychisch sehr belastet.

Welche Rolle spielen deiner Meinung nach psychische Stärke und mentale Gesundheit beim Umgang mit MS?

Ich finde, dieser Punkt wird gerade am Anfang sehr unterschätzt. Zu erfahren, dass man nie wieder gesund wird und sein Leben lang auf Medikamente angewiesen ist, setzt die Psyche enorm unter Druck.

Wie wurde schlussendlich die Diagnose MS gestellt? Schon direkt nachdem ich die rechtsseitige Lähmung hatte, wurde bei MRT gemacht, um ein Aneurysma auszuschließen. Die Lähmung kam beim Sport, daher war diese Möglichkeit durchaus plausibel. Mein Neurologe hatte aber nach dem MRT keine richtige Diagnose stellen können, weswegen ich mir auch keine Gedanken machte. Erst nach der Sehnerventzündung und einem erneuten Besuch beim Neurologen wurde ich an eine neurologische Fachklinik überwiesen, die bei der dortigen Untersuchung mehrere Entzündungsherde fanden. Eine Lumbalpunktion, bei der die Entzündungswerte im Blut überprüft werden, hat dann Gewissheit gebracht und die Diagnose Multiple Sklerose bestätigt.

“DIESE KÖRPERLICHEN SYMPTOME HABEN MIR ANGST GEMACHT, WEIL ICH IMMER DACHTE: „WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?“

Da eine MS auch sehr unterschiedlich verlaufen kann, hat man natürlich auch viele Ängste: Kann ich irgendwann nicht mehr sehen? Kann ich irgendwann meine Blase nicht mehr leeren, werde ich komplett an den Rollstuhl gebunden sein? Man weiß nie, wann die Symptome kommen und welches Körperteil als nächstes betroffen sein wird. Es fühlt sich an, als würde dir jemand sagen, dass er dich irgendwann umbringt, aber nicht wann. Mit diesen Ängsten zu leben, ist zermürbend und hat mich die ersten zwei Jahre nach der Diagnose in eine depressive Phase gebracht.

BEWEGUNG, ERNÄHRUNG UND SCHLAF ALS THERAPIEBAUSTEINE

Viel Bewegung, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf: Was wie ein allgemeiner Gesundheitstipp klingt, ist für Menschen mit Parkinson ein zentraler Bestandteil der Therapie. Auch wenn Detailfragen in der Forschung zu diesem Thema offen sind, gilt bereits als gesichert: Diese Faktoren tragen in Ergänzung zur medikamentösen Behandlung wesentlich zur Lebensqualität von Betroffenen bei.

In Deutschland leben rund 400.000 Menschen mit Parkinson. Die neurologische Erkrankung lässt sich symptomatisch gut behandeln, aber nicht heilen. Forschende sind jedoch optimistisch, dass in naher Zukunft Therapien entwickelt werden, die das Fortschreiten neurodegenerativer Prozesse bremsen oder sogar stoppen. „Bis dahin sind Sport, gesunde Ernährung und ausreichend Schlaf die wichtigsten Strategien, sowohl zur Prävention als auch um den Verlauf von Parkinson positiv zu beeinflussen“, betont Prof. Brit Mollenhauer, Chefärztin an der Paracelsus-Elena Klinik in Kassel und Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Parkinson und Bewegungsstörungen e. V.

“EIN AKTIVER LEBENSSTIL SENKT DAS PARKINSONRISIKO DEUTLICH UND KANN NACH DER DIAGNOSE SYMPTOME LINDERN SOWIE DEN KRANKHEITSVERLAUF VERLANGSAMEN.“

Bei Parkinson sterben im Gehirn Nervenzellen ab, die Dopamin produzieren. Durch den Mangel an diesem Botenstoff wird die Reizweitergabe zwischen Gehirn und Muskeln beeinträchtigt. Dadurch sind bestimmte Bewegungsabläufe gestört.

Es kommt zum typischen Zittern sowie einer fortschreitenden Verschlechterung der Mobilität mit Muskelverspannungen, Gang- und Gleichgewichtsstörungen. Zudem können sich ausgeprägte Schlafstörungen zeigen. Die genaue Ursache von Parkinson ist noch nicht bekannt – neben genetischen und Umweltfaktoren spielt unter anderem auch der individuelle Lebensstil eine Rolle.

Bewegung als wirksamer Therapieansatz Neben Medikamenten oder Tiefer Hirnstimulation kann regelmäßige Bewegung – etwa moderater Ausdauersport –Parkinson vorbeugen und die Motorik verbessern. Zwar fehlen noch große, placebokontrollierte Studien mit einheitlichem Design, doch zahlreiche bisherige Untersuchungen sprechen dafür: Ein aktiver Lebensstil senkt das ParkinsonRisiko deutlich und kann nach der Diagnose Symptome lindern sowie den Krankheitsverlauf verlangsamen.

Die jüngste Studie dazu vom September 2025 beschreibt einen Zusammenhang von körperlichem Training mit strukturellen Hirnveränderungen und kognitiven Variablen. „Bewegung wirkt antientzündlich und ist eigentlich das beste Medikament, das wir in uns tragen, kombiniert mit einer gesunden Ernährung mit frischen, wenig verarbeiteten Lebensmitteln“, betont Mollenhauer. Studien weisen auf eine Verbindung zwischen Darm und Gehirn und die positive Wirkung von Ballastund Pflanzenstoffen hin.

Boxen und Pingpong gegen Parkinson Welchen Sport man betreibt ist zweitrangig. Entscheidend sind die Regelmäßigkeit und der Spaß daran. Ideal sind Aktivitäten für Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kraft und Koordination, wie Wandern, Schwimmen, Klettern, Tanzen oder Yoga. Selbsthilfeorganisationen bieten inzwischen spezifische Parkinson-Angebote, die Bewegung mit Spaß und sozialen Kontakten verbinden.

Erzähl uns mehr zum Kämpferherzen Treffen, was hat dich dazu motiviert, es ins Leben zu rufen? Anfangs habe ich versucht, alles mit mir selbst auszumachen. Mein Umfeld meinte es auch gut mit mir und hat mir Mut zugesprochen, aber wenn man nicht selbst betroffen, nicht selbst chronisch krank ist, kann man diese Gedanken und Gefühle einfach nicht nachvollziehen. Als ich die gut gemeinten Ratschläge nicht mehr hören konnte, habe ich in einem YouTube-Video all meine Ängste und Sorgen von der Seele gesprochen –nur für mich. So habe ich das erste Mal Nachrichten von anderen Betroffenen bekommen, die mich verstanden und mich kennenlernen wollten, das hat mir enorm weitergeholfen und mich aus meiner Depression geholt. Als ich via Instagram vorgeschlagen habe, dass man sich in Kassel treffen und austauschen könnte, wollten über 200 Leute teilnehmen. Daraus entstand dann das Kämpferherzen-Treffen, das von Betroffenen für Betroffene organisiert und durch Zugang zu Informationsmöglichkeiten und Vorträgen abgerundet wird.

Was würdest du dir für die Zukunft in Bezug auf Forschung, Versorgung oder gesellschaftliche Unterstützung für MS-Betroffene wünschen?

Was ich sehr gut finde, ist, dass Patienten immer häufiger von der Forschung eingebunden werden. Es wird mehr mit anstatt über Patienten kommuniziert. Wenn man das weiter ausbauen könnte, würde mich das sehr freuen. Außerdem ist es mir wichtig, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen nicht als komplett arbeitsunfähig gesehen werden. Wenn man also eine Bewerbung erhält, aus der hervorgeht, dass der Bewerber eine Erkrankung hat, sollte dieser trotzdem eine faire Chance bekommen, um weiterhin Teil der Gesellschaft bleiben zu können.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.kaempferherzen.de kevin_kaempferherz

So trainieren etwa spezielle Boxgruppen unter professionellen Parkinson-Trainern gezielt und kontaktarm Koordination, Ausdauer und Kraft; die Parkinson Stiftung bietet hierfür Trainer-Workshops an. Auch Tischtennis ist als Sportart, die Gleichgewicht, Tempo und Koordination fördert, für Menschen mit Parkinson geeignet. Über den Verein PingPongParkinson e. V. spielen Betroffene deutschlandweit mit Gesunden, es finden sogar regelmäßig internationale Turniere statt.

Schlaf – Schlüssel zur Gehirngesundheit

Sport kann auch den Schlaf verbessern – ein wichtiger Aspekt, da viele Parkinson-Betroffene schon Jahre vor der Diagnose unter Schlafproblemen leiden. Studien zeigen, dass schlechter Schlaf das Fortschreiten der Symptome verstärken kann.

Erholsamer Schlaf unterstützt dagegen die Regeneration des Gehirns, insbesondere über das glymphatische System, das im Tiefschlaf Stoffwechselabbauprodukte aus dem zentralen Nervensystem „ausschwemmt“. Funktioniert es nicht richtig, können sich schädliche Eiweiße ansammeln, die an neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt sind. Bei Schlafstörungen helfen oft eine Anpassung der Medikation oder ein Schlaftagebuch. Tipps zur Schlafverbesserung bietet der Ratgeber „Endlich durchschlafen!“ der Deutschen Parkinson-Stiftung.

durchschlafen!

QR-Code scannen und direkt zum Ratgeber "Endlich durchschlafen!" gelangen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.parkinson-gesellschaft.de oder www.parkinsonstiftung.de

Jetzt spenden!

Die weltweiten Katastrophen nehmen zu. Aktion Deutschland Hilft steht Menschen in ihrer größten Not bei, versorgt sie medizinisch und mit Trinkwasser und Lebensmitteln. In sicheren Unterkünften finden Betroffene Schutz. Helfen Sie uns Leben zu retten – mit Ihrer Spende. Herzlichen Dank! Aktion-Deutschland-Hilft.de

Bündnis der Hilfsorganisationen