2025

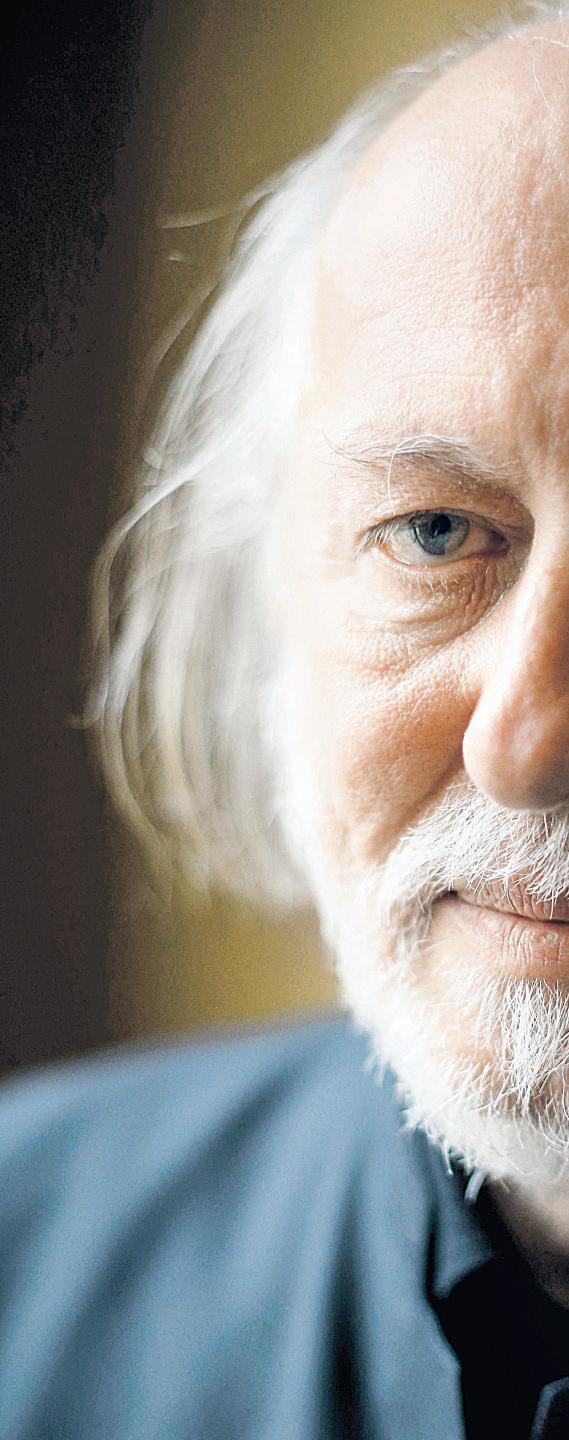

Una puerta al Lejano Oriente Entrevista con László Krasznahorkai:

VALENTINA PARISI Y NUNZIO BELLASSAI

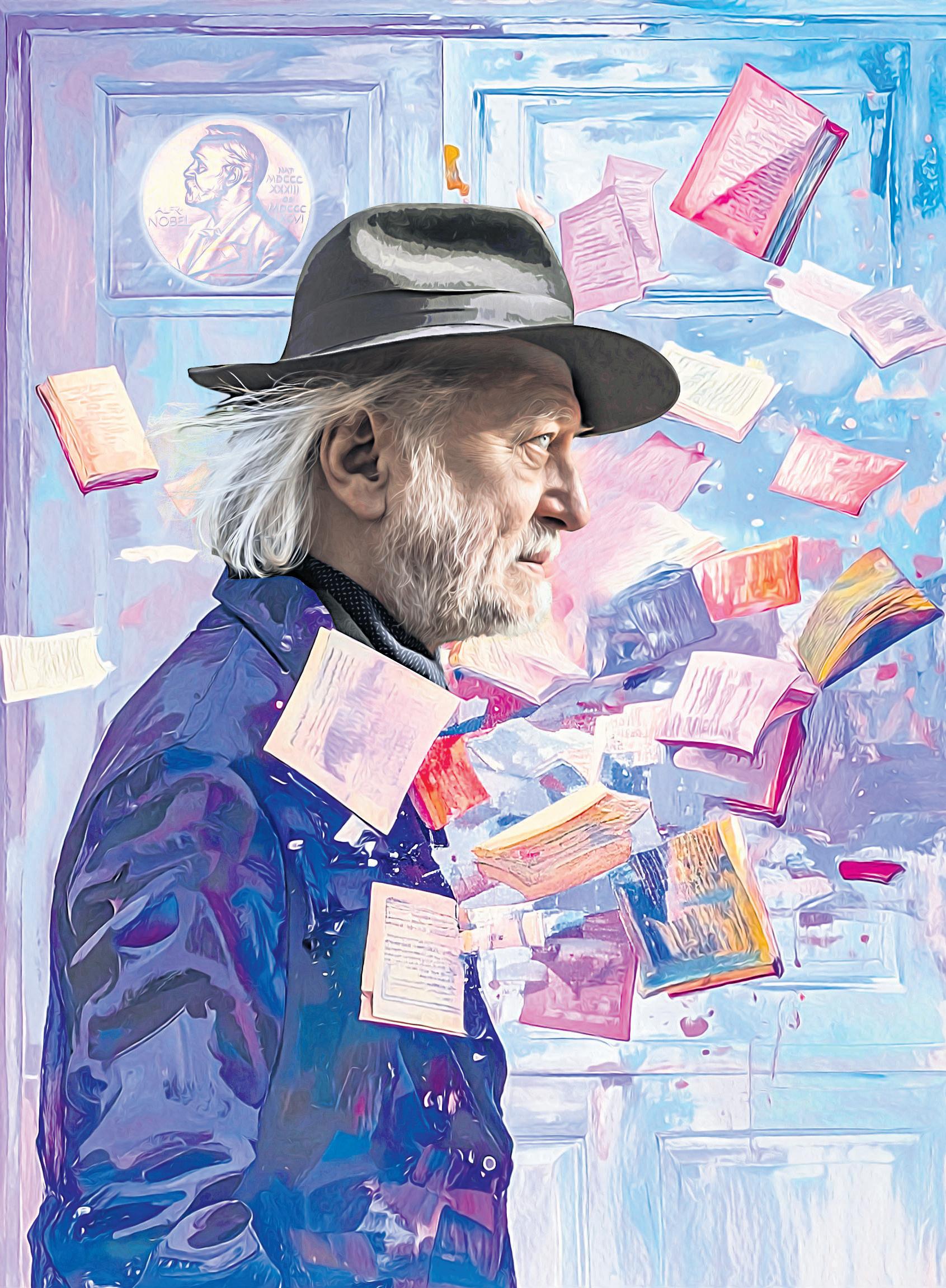

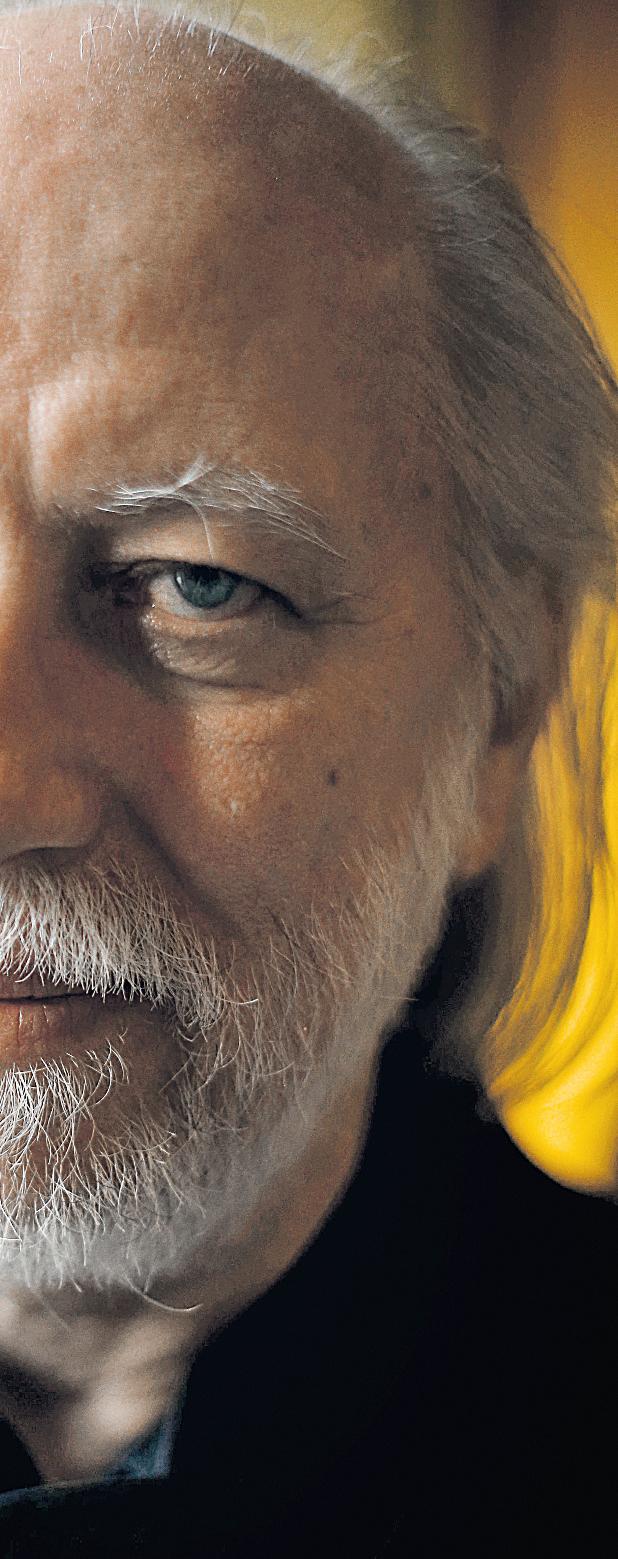

László Krasznahorkai y sus paisajes lluviosos

ALEJANDRO GARCÍA ABREU

GUERRA, RESISTENCIA Y MELANCOLÍA:

LOS PAISAJES DE LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI

Portada: Ilustración de Rosario Mateo Calderón.

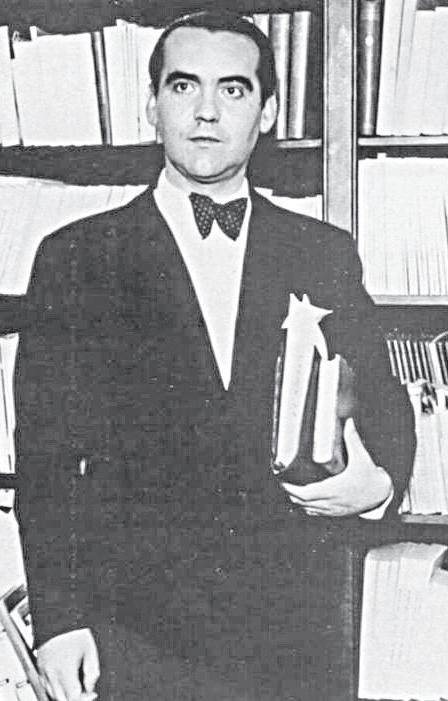

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2025 GUERRA, RESISTENCIA Y MELANCOLÍA:

LOS PAISAJES DE LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI

Narrador con numerosas distinciones en su haber y ahora reciente ganador del Premio Nobel de Literatura, 2025, László Krasznahorkai, nacido en Gyula, Hungría, en 1954, cuenta con un extensa obra narrativa de la cual se han traducido a nuestro idioma, entre otras, Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra, Tango satánico, Relaciones misericordiosas, Wenckheim vuelve a casa ‒algunas de las cuales han sido llevadas al cine con guiones del propio László Krasznahorkai y bajo la dirección del cineasta también húngaro Béla Tarr‒, así como la muy conocida Y Seiobo descendió a la Tierra, asunto principal de la entrevista inédita en español que le realizaron Valentina Parisi y Nunzio Bellassai, incluida en esta entrega de nuestro suplemento. En ella, el narrador habla de su interés por el Lejano Oriente y del mal que notoriamente resurge en nuestro tiempo, “en la forma de un dictador”, desde donde afirma de manera sencilla y contundente: “El mal siempre está ahí, es inherente a la historia.”

DIRECTORA GENERAL: Carmen Lira Saade

DIRECTOR: Luis Tovar

EDICIÓN: Francisco Torres Córdova COORDINADOR DE ARTE Y DISEÑO: Francisco García Noriega FORMACIÓN Y MATERIALES DE VERSIÓN DIGITAL: Rosario Mateo Calderón

LABORATORIO DE FOTO: Adrián García Báez, Israel Benítez Delgadillo, Jesús Díaz y Ricardo Flores

PUBLICIDAD: Eva Vargas 5688 7591, 5688 7913 y 5688 8195. CORREO ELECTRÓNICO: jsemanal@jornada.com.mx PÁGINA WEB: http://semanal.jornada.com.mx/ TELÉFONO: 5591830300. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

La Jornada Semanal, suplemento semanal del periódico La Jornada. Editor responsable: Luis Antonio Tovar Soria. Reserva al uso exclusivo del título La Jornada Semanal núm. 04-2008121817375200-107, del 18/XII/2008, otorgada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Licitud de título 03568 del 28/ XI/23 y de contenido 03868 del 28/XI/23, otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; Av. Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, tel. 55-9183-0300. Impreso por Imprenta de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 555355-6702 y 55-5355-7794. Distribuido por Distribuidora y Comercializadora de Medios, SA de CV, Av. Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, Azcapotzalco, CP 02670, Ciudad de México, tels. 55-5541-7701 y 55-5541-7702. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido de esta publicación por cualquier medio, sin permiso expreso de los editores. La redacción no responde por originales no solicitados ni sostiene correspondencia al respecto. Toda colaboración es responsabilidad de su autor. Títulos y subtítulos de la redacción.

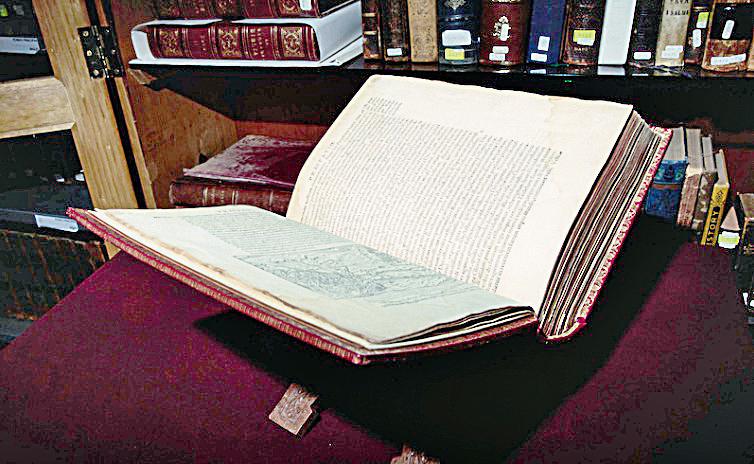

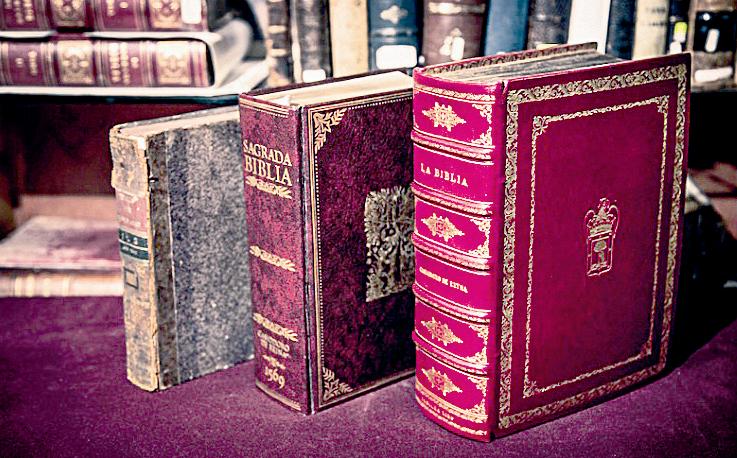

MUSEO DE LA BIBLIA 25 AÑOS DE MANÁ,

Un libro que es el Libro de los libros , la Biblia, tiene una larga y accidentada historia debido en mucho a su trascendencia en la cultura occidental. Responder a las preguntas ¿hay muchas biblias?, ¿cómo se puede saber cuál es la buena?, ¿la Biblia ha sido tergiversada?, ¿podemos saber lo que decía originalmente? es la función y propósito del Museo de la Biblia, motivo de esta entrevista.

Cuán desnudas estarían las paredes de nuestros museos despojadas de las obras de arte que ilustran, interpretan o aluden a temas bíblicos. Cuánto silencio habría en nuestra música occidental, desde el canto gregoriano hasta Bach, desde Haendel hasta Stravinski y Britten, si suprimiéramos las versiones de textos bíblicos, las dramatizaciones y los motivos. Lo mismo vale para la literatura occidental. Nuestra poesía, nuestro drama, nuestra ficción serían irreconocibles si omitiésemos la continua presencia de la Biblia. George Steiner, Un prefacio a la Biblia Hebrea

–Es entendible lo de Museo de la Biblia, pero, ¿por qué Maná?

–Fundada en 2000, con una colección de cien biblias, la asociación civil presenta exposiciones itinerantes y administra el Museo y sus campus. El nombre Maná deriva de las palabras hebreas man y hu, lo que junto significa ¿qué es esto?, de un relato bíblico del libro del Éxodo acerca de la peregrinación de los hebreos por el desierto. Ellos habrían sido alimentados con pan enviado del cielo.

–¿Cuántas piezas, entre libros y otros objetos, componen el acervo de Maná?

–Hoy Maná cuenta con más de 3 mil biblias diferentes: facsímiles de la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro y la Biblia de Ginebra; la primera traducción católica al español, de 1790, y la primera impresa en América, en 1831 de veinticinco tomos; folios cuasi originales de la Biblia Hebraica del Escorial, la Biblia de San Luis y de la de Gutenberg, ejemplares en hebreo y griego, ediciones con aparato crítico. Versiones antiguas en arameo, armenio, latín, siríaco. Tenemos obras de la patrística y facsimilares medievales. El acervo incluye biblias del Renacimiento, la Reforma y la Colonia, distintas traducciones al español, y a muchos idiomas. Nuestra biblioteca de teología, filosofía y disciplinas relacionadas con el estudio bíblico contiene 12 mil volúmenes y una sección de acervo musical sacro.

–Traducciones del siglo IV, como la de Jerónimo de Estridón, y la edición del Nuevo Testamento en griego por Erasmo de Rotterdam en el siglo XVI, fueron hitos con grandes repercusiones, ¿posee Maná facsimilares o alguna edición de tales obras?

–Tenemos algunas ediciones muy antiguas de la Vulgata y de ediciones griegas, y también facsimilares; además, versiones críticas modernas de ambos trabajos. En el año 383, Jerónimo inició una traducción que hoy se conoce como la Vulgata Latina, la que, a través de la Edad Media, fue corregida y ampliamente copiada. Fue el primer gran libro impreso entre 1452-56 por Johannes Gutenberg, llamada también Biblia de 42 líneas La primera obra impresa del Nuevo Testamento en griego fue la edición de Erasmo de Rotterdam (1516), Llamado Novum Instrumentum, era una edición bilingüe en griego y su traducción latina diferente a la Vulgata. Fue la base textual de las traducciones a lenguas modernas, de él tradujo Lutero, al alemán; Casiodoro de Reina al castellano; y Tyndale al inglés.

–Contraviniendo las ordenanzas del Concilio de Trento, Casiodoro de Reina tradujo la Biblia al español, la conocida como Biblia del Oso. Explica por favor tal nombre y pormenores del personaje y su traducción.

–Casiodoro estaba incluido en el Índice de libros prohibidos de 1551 como “autor de primera clase, dogmatizador, hereje máximo”. Tras doce años de trabajo, entre pobreza, traiciones, enfermedades, huyendo constantemente, pérdida de dinero con el primer impresor, finalmente en septiembre de 1569, en Basilea, veía la luz por primera vez el texto completo de la Biblia en castellano. Se conoce como Biblia del Oso por el emblema tipográfico en el que aparece un oso comiendo la miel del hueco de un árbol. Es una feliz coincidencia con el Salmo 119:103: “La Palabra divina es más dulce que la miel.” Según alguno(a)s especialistas, en el grabado las abejas son los traductores, el árbol truncado es la España bajo la destrucción que hace la Contrarreforma (el mazo), las arañas, moscas y pájaros, aquellos que se oponen a la traducción; el oso es el creyente que busca y saborea la miel; y el libro al pie del árbol es la traducción bíblica con la frase en hebreo y castellano “La palabra del Dios nuestro permanece para siempre”.

–Algunos escritores mexicanos han considerado el gran valor literario de la traducción de Reina ¿Cuáles son las características literarias resaltables de la Biblia del Oso?

–Treinta y seis años anterior al Quijote, no menos bella pero más desconocida en tanto que fue proscrita; sin embargo, su belleza literaria ha sido elogiada por Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Jaime Sabines, Octavio Paz y David Toscana. Monsiváis en varias ocasiones dejó constancia sobre que la Biblia traducida por Casiodoro de Reina fue central en su formación intelectual. El gran filólogo y traductor Antonio Alatorre, en Los 1001 un años de la lengua española, resalta la que llama “hermosa traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, protestantes españoles del siglo XVI”, y lamenta que la misma haya sido prohibida por el imperio español. José Emilio Pacheco, a quien en su juventud Carlos Monsiváis le obsequió la Biblia Reina-Valera, consideraba a ésta “una obra maestra del Siglo de Oro a la que nunca se toma en cuenta como parte esencial de la gran literatura española”.

La primera obra impresa del Nuevo Testamento en griego fue la edición de Erasmo de Rotterdam (1516), Llamado Novum Instrumentum, era una edición bilingüe en griego y su traducción latina diferente a la Vulgata. Fue la base textual de las traducciones a lenguas modernas, de él tradujo Lutero, al alemán; Casiodoro de Reina al castellano; y Tyndale al inglés.

▲ La Biblia del Oso. Tomada de Ehttps://amabpac.org.mx/ wp/miembros/mana-museo-de-la-biblia/

–Una frase que acompaña las exposiciones de Maná es que la Biblia representa al “libro más leído, traducido y perseguido”; por favor desglosa la frase. –La Inquisición episcopal fue establecida en 1184 mediante una bula del papa Lucio III que se tituló Ad abolendam; el objetivo era acabar con la herejía cátara y contra los cristianos valdenses y para ello se prohibieron las traducciones. La Inquisición real, que sería especial para España, se implantó en la Corona de Castilla en 1478 por la bula del papa Sixto IV Exigit sincerae devotionis, con la finalidad de combatir las prácticas judaizantes de los judeoconversos de Sevilla. La Inquisición romana fue creada en 1542, ante la amenaza del protestantismo, por el papa Paulo III. La censura de biblias del Índice de 1551 de la Inquisición española prohibió “La Biblia en el Romance castellano o cualquier otra lengua vulgar”. Fue reeditado en 1559 y promulgado, a petición del Concilio de Trento, por el papa Pío IV el 24 de marzo de 1564; luego por el inquisidor Valdés en 1583. En 1569 fue creado el Tribunal en el Virreinato de la Nueva España, para que no llegara al Nuevo Mundo la contaminación de la herejía. En 1554, Alonso de Montúfar, segundo arzobispo de esta tierra, prohibió las traducciones de la Biblia; posteriormente, también Pedro Moya de Contreras, primer inquisidor, en su edicto “Contra la herética pravedad y apostasía en la Gran Ciudad de Tenoxtitlán, México y su Arzobispado.”

–De las muchas exposiciones realizadas por Maná, ¿cuál es la más amplia, por las piezas exhibidas y el período que abarca?

–Durante estos veinticinco años, la exposición Del papiro a la computadora: la Biblia, más de cuatro mil años de historia, ha sido expuesta en más de 140 lugares que incluyen facultades de la UNAM, UAM, IPN, Universidad Iberoamericana, Autónoma de Tabasco y Autónoma del Estado de México, BUAP, Colegio de México, estaciones del Metro, museos, escuelas, parroquias y seminarios católicos, y templos evangélicos en Ciudad de México, Guadalajara, Tabasco, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Orlando, Chile, Colombia y El Salvador. Las exposiciones contestan a preguntas comunes, como: “¿hay muchas biblias?”, “¿cómo se puede saber cuál es la buena?”, “¿la Biblia ha sido tergiversada?”, “¿podemos saber lo que decía originalmente?”

La tarea del Museo es beneficiar a las personas por medio de la conservación, estudio, incremento y difusión de colecciones de biblias desde la perspectiva histórica y bibliográfica y divulgar, por los más diversos medios, la investigación en torno al Libro de los libros para que lo conozcan quienes desean incrementar su cultura y proveer mejores herramientas hermenéuticas, y especialmente cultivar la tolerancia, la pluralidad de ideas y el amor como vínculo humano y divino ●

MENETEKEL: MIGRANTES, PRESAGIOS Y AMENAZAS

El rey de Babilonia conquista el Estado judío. Entre el botín de guerra se encuentran unas copas valiosas del Templo. Para humillar a los vencidos, el rey las usa en una fiesta que degenera en orgía. Escritas por una mano invisible aparecen las palabras “ mene mene tekel u-parsin” en una de las paredes de su residencia. No se sabe bien qué significan, pero predicen la derrota de Babilonia y la muerte del rey. Ambas predicciones se verifican poco después. En el uso lingüístico actual, un menetekel es tanto una predicción de un acontecimiento catastrófico como una amenaza: algo horrible pasará a raíz de un acto culposo, de una falta de respeto, de ausencia de empatía, de crueldad gratuita. Se traduce al español como “mal presagio”, un término menos oscuro y preocupante. El alemán a veces sigue recurriendo al arcaico menetekel .

Tres etiquetas pegadas en un bote de basura cerca de la entrada de una casa que habité durante mi estancia sabática en Viena. Traduzco los mensajes: “Si el ciudadano se vuelve incómodo, de pronto se le dice que es de la extrema derecha.” “Todos los periodistas son culeros. En todos los lugares.” “Los indios no supieron parar la migración. Hoy viven en reservaciones.”

Las cursivas en el último mensaje figuran en el original. Se imprime al pie de una foto que muestra una familia nuclear de indígenas del norte de América: padre, madre e hija en medio de la pradera.

¿Menetekel? Yo creo que sí. Pero ¿cuál es la amenaza?, ¿cuál el acto culposo? Los mensajes son dogmáticos: todos son así, cualquier incomodidad se tacha como radical, es así porque sí. Los mensajes son profundamente ignorantes, no matizan, no saben nada de historia, no permiten respuesta alguna. ¿Son peligrosos los mensajes? ¿Apuntan hacia la radicalización de toda una sociedad? ¿Reflejan un giro hacia la intolerancia, el fascismo, los fantasmas de antaño que deberían haberse quedado definitivamente encerrados en el pasado, en Austria y Alemania, donde se temen las victorias electorales de los partidos de una derecha cada vez más vociferante, una victoria que en mi país se efectuó hace medio año, que en Alemania se impuso el 23 de febrero de 2025? No puedo contestar ninguna de las preguntas. Hay miles de mensajes de este tipo en los espacios urbanos de Viena. Estoy seguro de que los hay también en Berlín y Munich, en París y Roma y Madrid y Nueva York y Los Ángeles y... No creo que muchos ciudadanos, ni los incómodos ni los cómodos, los perciban o lean conscientemente. Los botes de basura vieneses incluyen ceniceros que sirven a los fumadores empedernidos que, nieve o truene, practican su vicio fuera de casa. Pertenezco a este grupo y sólo por ello, al cabo de cientos de cigarros, me di cuenta de las etiquetas ya deterioradas por el sol y la lluvia. Aun así: me preocupan, creo que se trata de un menetekel

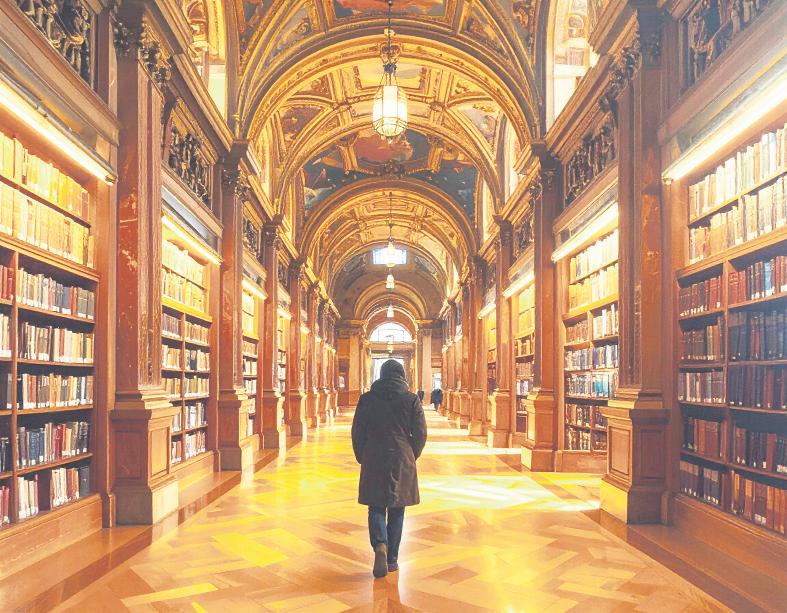

1 de octubre de 2024. Me encierro en la Biblioteca Nacional de Austria, un acervo gigantesco que me permite leer libro tras libro sobre la primera guerra mundial: novelas malas y buenas, pocas pacifistas, muchas bélicas de un tono nacionalista que da náuseas; estudios sobre el papel deplorable de intelectuales y artistas en los años que preceden a la gran guerra. A pesar de este tema poco ameno, me hallo en una cápsula intelectual y vital cómoda a la que las realidades políticas y sociales actuales tienen acceso limitado. Salgo del edificio para fumar un cigarro, el acto no saludable que me conecta con el mundo. Dos días antes, la FPÖ (Google traduce el nombre del partido como “Partido de la Libertad de Austria”, lo que también podría ser un mal augurio) había salido de las elecciones como vencedora. Con cerca del veintinueve por ciento de los votos había superado a los tradicionales partidos popular y socialista. El Parlamento se ubica a poca distancia de la Biblioteca Nacional. Mientras fumo, escucho que hay una reunión frente a ese edificio que es la copia de un templo griego. Alguien habla. A veces se escuchan gritos. Poco sé del programa del partido vencedor, poco sé de su líder. Pero entiendo que el rechazo a la migración, el insultar a miles de asilados, muchos entre ellos refugiados de guerra, había sido parte de su programa electoral. Comprendo que la ecuación sencilla de “les va mal a los nacionales porque los ajenos les quitan todo, les quitan lo suyo, les quitan el país entero con todas sus costumbres sanas”, volvió a tener éxito porque es sencilla. Intuyo que esta xenofobia se parece al antisemitismo de Karl Lueger, alcalde de Viena entre 1897 y 1910, cuando ya se sabe quién vivía en la ciudad. Se dice de Lueger que decía: “Quién es judío, yo lo decido.” “Quién es migrante, yo lo decido”, parecen decir muchos estos días, en muchos lugares, hasta los migrantes lo dicen. Conforme lleno mis pulmones con alquitrán, intento convertir la xenofobia en una farsa. No me funciona porque escucho, frente a un recinto que resguarda millones de testimonios de

la gran cultura europea, fragmentos de oraciones, gritos que amenazan a los que se les (¿a quién?) habían opuesto, se habían burlado de ellos. Y ésos, los burladores, ahora tendrán que callar y tener cuidado ante el triunfo del juicio sano. Son palabras agresivas, trilladas y demasiado conocidas. ¿Menetekel? Me temo que sí.

Escucho los gritos y veo que en la plaza frente al edificio de la biblioteca, la Heldenplatz donde en 1938 se dio un recibimiento triunfal a ya se sabe quién, nadie parece inmutarse: los turistas peregrinan hacia el centro esplendoroso de la ciudad, los diplomáticos bajan de sus coches de lujo para mejorar el mundo desde una sala de conferencias o una oficina, los estudiantes entran y salen de la biblioteca. ¿No deberían preocuparse? ¡Que se detengan, que fumen un cigarro para conectarse con el mundo! Unos minutos después todo se me olvida, me encorvo sobre un libro cuyo autor admira la clarividencia política de Karl Kraus. Él sí se había preocupado.

El baño en el pasillo

POR QUÉ ESCRIBO estas líneas en español?

¿Por qué pretendo que se lean en México? La respuesta suena mucho a justificación cómoda: no tengo contactos con los medios austríacos, raras veces escribo en alemán. Yo mismo soy un migrante, me digo, uno muy privilegiado en un país muy hospitalario, pero migrante al fin, cada año más extraño en el país de mi adolescencia y juventud, el país que adoro. Vagamente vislumbro, me tranquilizo, qué significa la separación repentina de lo conocido: los familiares que quedan atrás, la comida, los amigos, las costumbres, los comportamientos normados y, quizás lo que más duele, la lengua. En realidad, no vislumbro gran cosa. Pero todavía puedo percatarme del hombre que duerme en un parque público, con ocho grados bajo cero, sobre un banco; aún veo a mi vecina, una señora mayor que penosamente sube los dos pisos a su departamento que consiste en una cocina y una recámara: baño no hay, tiene que usar uno que está en el pasillo, una tradición vienesa que, según algunos, ha sido aniquilada hace mucho. Aún los veo y me enojo si escucho esos gritos que saben que los migrantes son sanguijuelas privilegiadas que se alimentan del pueblo que los hospeda. Así me tranquilizo, así restablezco una buena conciencia que necesito para poder protegerme a lo largo de cinco o seis horas con mis libros, un escudo muy eficiente. Antes de entrar a la casa que me hospeda a mí, migrante en su patria, cuando apago el cigarro del camino, el ciudadano incómodo y el indio que no supo parar la migración me saludan. Encuentro a otro vecino saliendo de su departamento de dos piezas para usar el baño tradicional del pasillo. Habla poco alemán y yo no hablo nada de su idioma. Sin embargo, nos saludamos y entendemos. El hombre, vital a pesar de los años y del cuerpo que ya pesa, a pesar del baño frío e incómodo, nos obliga a sonreír con su humor y carisma: sonríe la vendedora gruñona del supermercado, sonríe el repartidor del correo, sonrío yo, centroeuropeo que esconde sus emociones en lo más profundo de su ser. Él también, cuando sale, ve a los que no supieron parar la migración y por esto ahora tienen que vivir en reservaciones. O quizás no los ve porque no fuma. Ojalá y no los vea o, si los ve, que prefiera reírse de y con ellos. Me pregunto si mi vecino sería capaz de hacer sonreír a los que idearon y distribuyeron esos mensajes.

Me encierro en la Biblioteca

Nacional de Austria, un acervo gigantesco que me permite leer libro tras libro sobre la primera guerra mundial: novelas malas y buenas, pocas pacifistas, muchas bélicas de un tono nacionalista que da náuseas; estudios sobre el papel deplorable de intelectuales y artistas en los años que preceden a la gran guerra.

Hay actos culposos en estos y en muchos otros mensajes, en los gritos frente al parlamento, en las notas periodísticas que resaltan los crímenes cometidos por migrantes, los reales y los inventados. Pero pienso que no entiendo la lógica del menetekel bíblico en el contexto moderno, hay incoherencias en la cadena de los actos. Los mensajes son presagio y amenaza al mismo tiempo, construyen culpas y responsabilidades con base en datos superficialmente interpretados e irresponsablemente transmitidos, con base también en teorías de la conspiración que ‒conocemos el argumento‒ son tan secretos que no dejan documentos que las podrían verificar, y precisamente a causa de este hueco documental han de ser verídicas. Los mensajes son culposos, pero absorben la culpa en su interior para convertirla en gritos que exigen una venganza donde no ha habido agresión documentable. Paradójica la situación, un callejón sin salida. La venganza consiste en obtener posiciones que permitirán tomar decisiones a los que creen que un habitante del gueto está en el gueto porque no supo parar la persecución.

Quizás el destino de uno de los muchos libros que consulto en mi recinto sagrado que domina la

“Plaza de los héroes” refleje este callejón sin salida. Parece que la función de la lectura desmedida es ésa: hallar reflejos de nuestro presente y resignarnos ‒quizás alegrarnos‒ con el banal hecho del nihil novum sub sole. Pedir que los libros ayuden a formular explicaciones o soluciones es pedir demasiado. Y pienso en Karl Kraus y Los últimos días de la humanidad, ese drama escrito para un teatro de Marte que mueve y hace hablar cientos de personajes, históricos y documentables la mayoría de ellos. Y oigo los gritos y los eslóganes que Kraus había escuchado en 1914: “Serbien muß sterbien”, vociferan y violentan la ortografía de “sterben” (morir) para que rime; “jeder Schuß, a Ruß” (cada disparo, un ruso); “jeder Stoß, a Franzos” (cada empujón, un francés). Kraus anotaba los mal rimados mensajes y, después de la debacle de 1918, formó con ellos y con cientos de frases estúpidas publicadas en la prensa de los años bélicos, pronunciadas en discursos patrióticos y vomitadas en cafés y bares, su gran testimonio de la primera contienda. Pero Los últimos días de la humanidad es más que un testimonio, más que un documento que revela el ocaso de la inteligencia “en ese gran tiempo”; es también el presagio de la aún mayor catástrofe del siglo XX, cuando la estupidez y la barbarie ya no tendrán frenos. Los gritos que inician la primera guerra mundial son los menetekel de la segunda, de la caída al abismo. ¿Escuchaban a Kraus? Mi libro leído en la biblioteca dice que sí porque se vendieron 17 mil ejemplares del drama en cinco años. Las novelas gritonas, las que predican el heroísmo, la violencia y el desprecio de todo lo ajeno, las que se basan en la convicción de que Dios (¿qué dios?) quiso crear sólo un pueblo, esas novelas vendieron cientos de miles de ejemplares en pocos meses. El famoso Barón Rojo (Manfred von Richthofen) se queja en sus memorias de que tiene que combatir en Rusia: los rusos le parecen caza fácil, son animales que apenas se defienden. El libro encontró más de un millón de lectores. ¿Hay que gritar más fuerte, entonces? ¿Hay que violentar el lenguaje para ser escuchado?

No me gusta gritar, no puedo. Hay silencio en la sala de lectura de la biblioteca, un silencio cada vez más profundo y envolvente. Hacia él camino. ¿Hacia él caminamos? ●

LA ARTISTA FRENTE AL ESPEJO

Actriz y soprano, Regina Orozco (Ciudad de México, 1964) realizó estudios tanto en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM como en la prestigiosa Escuela de Música Juilliard, en Nueva York. A finales del siglo XX, ganó un Premio Ariel en la categoría Mejor actuación femenina por su papel coprotagónico en Profundo carmesí (1996), filme dirigido por Arturo Ripstein. Entre sus trabajos discográficos destacan Pedazos del corazón (Homenaje a Álvaro Carrillo y Agustín Lara) , a dueto con la cubana Omara Portuondo; La amorosa , Regina Catrina y Canciones p’agarrar… el alma , entre otros. El ámbito de la ópera, así como el teatro, el cabaret, el cine y la televisión han sido espacios que han atestiguado el polifacético talento de esta destacada artista mexicana.

▲ Regina Orozco en el concierto Pedazos del corazón. Tomada de :https://inba.gob.mx/prensa/13169/omara-portuondoy-regina-orozco-engalanaron-con-su-voz-el-concierto-pedazos-del-corazon-

Entrevista con Regina Orozco

Cultivar el talento

–Observándola sobre los escenarios, en usted es fácil percibir cierta necesidad vital por estar expuesta a las miradas.

–Sí, básicamente el exhibicionismo es mi trabajo, me da de comer; pero un exhibicionismo artístico, no con chismes o escándalos. Me gusta que me vean cantando, actuando y haciendo reír, creo que eso es parte de mi camino evolutivo. A mí me dieron una voz grande y una manera de proyectarme. De cierta manera, me he dedicado a cultivar ese talento: con esta voz puedo ser escuchada y ayudo a que una o dos personas oigan ciertas cosas de lo que pasa en la vida. No soy un mesías diciendo aquello que los feligreses deben hacer; aunque, por ejemplo, si veo que existe violencia contra las mujeres, entonces hago un espectáculo sobre esa problemática, y así pongo mi granito de arena para que tal tema sea conocido a través de la risa y la música.

–En su infancia, ¿presagió que su vida se enfilaría hacia el arte?

–Soy la quinta hija de mis padres. Desde los tres años de edad vi que mis papás volteaban a verme cuando los hacía reír o al hacerme notar. También lloraba como Sarah Bernhardt o alguna actriz del cine italiano de la década de los cincuenta: inmediatamente mi mamá iba a ver qué me pasaba y resultaba que sólo me había torcido, tantito, un pie. –Desde esa edad, usted se asumía encarnando un personaje.

–Totalmente. Mis padres nos agrupaban: Rebeca

con Lorena, Claudia con Pedro y Regina con el espejo, el cual era mi punto de referencia para la actuación.

Descubrir la ópera

“MI PADRE, José, fue arquitecto. Rebeca, mi madre, se dedicó a ser ama de casa. Ambos muy apasionados por la música: a él le gustaba mucho el bolero, Toña la Negra y la música clásica de Sergei Rachmaninoff; a mi mamá le agradaba Mozart y Chicago… ¡la enloquecía la batería de esa banda! Yo la veía cocinando y gozando mientras escuchaba a Los Beatles, por ejemplo. Por eso canto de todo, pues escuché de chile, de dulce y de manteca. En mi adolescencia, junto a mi hermana mayor, escuché tanto a Silvio Rodríguez como a Pablo Milanés, y cantamos toda la música latinoamericana que me enloquece. A los catorce años de edad descubrí la ópera. Escuché a Maria Callas y dije: ‘¡Qué voz es ésta! ¡Por qué hace esto!’ Y comencé a estudiar ópera en el conservatorio… un poco, sí, porque los músicos eran guapos… y otro tanto porque Callas me enloquecía”, rememora la artista desde su casa en Cuernavaca, Morelos.

–¿Infancia es destino o pudo existir algo que torciera su camino hacia otro derrotero?

–A la vida venimos con un talento estipulado y una facilidad para hacer las cosas. Creo que se trata de una conexión espiritual.

Aliarse con la sombra

–¿A qué sonido de la naturaleza se asemeja su tono de voz ?

–¡Qué padre pregunta! Nunca lo había pensado. Juego mucho con mi voz, así que pudiera tener el elemento agua: a veces, en hielo; otras ocasiones en una ola o en un río suave. Mi voz es muy volátil… ¡Qué bonito hablo acerca de mi voz!

–¿Qué le aporta el arte en su día a día?

–La música es mi principal herramienta para conectarme con la belleza que es la tierra, la belleza propia del ser humano. La música instrumental me gusta mucho; pero me llena cuando lleva poesía, letra y una historia… por esa razón me apasionan tanto Silvio Rodríguez y Joan Manuel Serrat. Me refiero a la belleza en todas sus manifestaciones. También la oscuridad puede contener una belleza en la profundidad de los sentimientos de la humanidad. Entre más variedad y más colores haya dentro de la música, más abarcarás las emociones humanas desde la crueldad y el éxtasis que plasma el arte. ¡Eso es padrísimo!

–Se suele creer que la bondad y la maldad viven separadas; pero en uno mismo habita un dios y un demonio…

–Totalmente. En cada ser humano existe una escala de grises. A veces, enfrentar esa parte oscura, tu sombra, te lleva hacia la luz.

–En el arte, ¿cómo se vincula con su sombra? ¿La domina o ella la somete a usted?

–Es mi aliada. Entiendo la sombra desde una visión cercana a Carl Gustav Jung: cuando la comprendes puedes descubrir tu egoísmo y cómo te sirvió para que alcanzaras tus logros. Si escarbas en tu sombra, podrías entender por qué te sientes más o te sientes menos que el resto de las personas.

–¿En dónde encuentra sus debilidades? ¿Ante el espejo, mirando al techo en su cama o arriba del escenario?

–Básicamente en grupos terapéuticos, en la escritura y observándome durante toda mi vida. El aprendizaje sobre mi persona ha venido siempre muy de la mano con el oficio de la actuación.

La voz, el agua…

–Usted comenzó desde muy joven en su faceta artística. Actualmente, ¿cómo vive el momento previo a enfrentarse con el público?

–Es un momento parecido a entrar a otra casa mía. El escenario también es parte de mi esencia. He trabajado tanto para llegar que, aunque esté enferma o ronca, ¡ya lo domino! Sin embargo, hay veces en que sí me pongo nerviosa… sobre todo cuando se trata de un estreno. Siempre tengo la sensación de haber llegado a mi sitio. Allí, en el escenario, sé que debo gozar y jugar. Y cuando me siento desconectada, me pregunto en dónde ando… qué pasa… y rápidamente trato de conectarme.

–Da la impresión de ser una mujer con bastante pasión. ¿De qué manera consigue que esa actitud quede a las órdenes de la artista y no irrumpa negativamente?

–De joven, al estudiar, esa energía era muy desbordante, irrumpía en todo y escuchar me costaba mucho. Trataba de imponerme y esa energía se desbocaba. Creo que por eso acabé en la ópera, pues se trata de un grito bello, sí, pero grito a final de cuentas. También es cierto que el cabaret tiene personajes muy estruendosos y delirantes. Esas facetas artísticas me depuraron, además pude conocerme y observarme: así aprendí que me va mejor si me dosifico. Esa agua que es mi voz, ya sé cuándo debo verterla en gotitas o cuándo debe ser un chorro. En esto ayuda la edad, el aprender a escucharme, conocer mis sombras y mis cualidades.

Me refiero a la belleza en todas sus manifestaciones. También la oscuridad puede contener una belleza en la profundidad de los sentimientos de la humanidad. Entre más variedad y más colores haya dentro de la música, más abarcarás las emociones humanas desde la crueldad y el éxtasis que plasma el arte.

Cantar y sanar

–¿Qué pretende dejar en el público cuando acaba el espectáculo?

–Anhelo que se hayan reído y así se vayan con más paz. Me gusta crear ese momento. A pesar de que existe público al cual le caigo mal, sí creo que, en muchas ocasiones, he logrado cumplir con esa misión.

–Hace unos minutos dijo no ser un mesías; pero algo de curandera pareciera que sí pretende tener consigo…

–[Risas] Imparto un taller llamado “¿Dónde está mi voz?”, y ahí sí puedo decirte que, cuando estoy frente a alguien que canta, me conecto espiritualmente… observo… aconsejo… y, a veces, he llegado a transformar una parte de esa persona. No lo niego. Eso se consigue con muchos años de estudio. El canto es muy sanador pues te crea endorfinas y serotonina.

Trump al cabaret

–En usted el sentido del humor se percibe como algo esencial. ¿Eso es una trinchera, un bastón, un amigo o una distracción?

–Puede ser un arma de dos filos: a veces sí he

llevado el sentido del humor con crueldad y me alerto; sin embargo, también es capaz de tranquilizarte sin quitar o restar atención a lo importante. Me queda claro que no haré un chiste basándome en gente que sufre, pero sí puedes hacerlo sobre las personas que abusan… ¡Donald Trump, por ejemplo! El humor tiene el potencial para ser muy dañino, aunque también permite que te relajes.

–¿Cómo se relaciona su sombra con su sentido del humor?

–¡Esto ya es una terapia! [Risas] En ocasiones, desde mi sombra puedo ver algo que ya soy capaz de transformar en malicia para hacer una crítica, sobre todo en el cabaret. Ahí esa sombra es mi aliada.

Depender del público

–¿Cómo considera que ha sido la relación entre la denominada Cuarta Transformación y el ámbito de la cultura y las artes?

–En el sexenio pasado hubo una pandemia y aun así se crearon los Semilleros Creativos: una iniciativa maravillosa para cosechar niños y niñas que encuentren al arte, esto con la intención de erradicar, poco a poco, la violencia. Eso ha funcionado en Venezuela, por ejemplo, con el director de orquesta Gustavo Dudamel. Llevamos pocos meses del actual sexenio, pero pienso que tanto Claudia Curiel de Icaza como Ana Francis Mor –secretaria de Cultura federal y titular de la misma área en el gobierno de Ciudad de México, respectivamente– dan continuidad a ciertas cosas, mientras que innovan en otras. Ya veremos qué ocurre con el concurso México Canta. No tengo idea de cómo será, aunque seré parte del jurado, no decidí quiénes participarán.

–¿Cómo se posiciona ante varios colegas suyos que han emitido quejas sobre falta de presupuesto federal hacia el gremio artístico? ¿En México se puede hacer arte sin el apoyo del Estado?

–Yo lo hago. En el actual sexenio me han contratado dos veces, cosa que también hicieron todos los anteriores gobiernos. Sí existe menor presupuesto, aunque eso debe revisarse en cada caso. Por ejemplo, hace tiempo presenté un proyecto y me dijeron: “No, ahorita no tenemos recursos…” ¡Y eso que soy de “las consentidas”! [Risas] Uno genera su trabajo. Para crear solamente debes depender del público ●

UNA PUERTA AL LEJANO ORIENTE

Entrevista conLászló

Krasznahorkai:

El narrador y guionista húngaro

László Krasznahorkai (Gyula, 1954), recién galardonado con el Premio Nobel del Literatura, es uno de los novelistas más leídos y atendidos en el mundo, quien pronto recibió la etiqueta de “autor de culto” gracias a novelas ya clásicas como Tango Satánico, Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra y El barón Wenckheim vuelve a casa, muchas de las cuales han sido llevadas a la pantalla grande por el renombrado cineasta Béla Tarr, siempre con guiones del propio László Krasznahorkai. Esta entrevista inédita en español gira en torno al título Y Seiobo descendió a la Tierra , colección de relatos que revela la profunda relación del escritor húngaro con el Lejano Oriente.

‒Partamos del título: Seiobo es la diosa china de la belleza, y su “descenso” a la Tierra hace pensar en un origen trascendente de la expresión artística, en un objeto privilegiado de la experiencia estética. Lo inenarrable de este encuentro parece localizarse en la abierta desavenencia con la propensión analítica que caracteriza sus textos. ¿Cómo se puede entonces escribir sobre la belleza?

‒En el budismo mahayana, Seiobo es originalmente una bodhisattva: a pesar de haber alcanzado la iluminación y haber completado el ciclo de sus existencias terrenales, decide renunciar al nirvana y seguir encarnándose para ayudar a los seres humanos a alcanzarla. Pero el descenso de Seiobo aquí abajo escapa a nuestra comprensión; la experiencia estética es siempre una experiencia del límite, un límite que no podemos ni debemos traspasar, porque de lo contrario empe-

Valentina Parisi y Nunzio

zaríamos a creer que la belleza absoluta está hecha para nosotros, que está a nuestro alcance, ya que, aparentemente, somos capaces de percibirla. Una ilusión que encuentro peligrosísima. El aspecto técnico de la creación artística ‒qué pigmentos se deben utilizar para obtener una determinada tonalidad, qué madera se presta mejor para la realización de una máscara del teatro Noh‒ sí está a nuestro alcance, si no de todos, al menos de algunos de nosotros.

‒En sus novelas, usted polemiza con la visión lineal del tiempo que predomina en Occidente; en Tango satánico (1985), por ejemplo, habla de “la duplicidad satánica de un camino recto que se tuerce hacia lo absurdo por necesidad”. La dimensión temporal en la que se mueven sus personajes se asemeja más bien a un vórtice en el que no hay evolución ni escapatoria, y todo está destinado a repetirse eternamente. Sin embargo, en Y Seiobo descendió a la Tierra (2008) la disposición de los relatos ‒de acuerdo con la secuencia de los números de Fibonacci‒ parece sugerir una progresión lineal, lo que contrasta con las formas cerradas y los tiempos cíclicos a los que nos había acostumbrado… ‒No creo que Fibonacci se refiera aquí a una línea recta, lo que importa en esta secuencia son más bien los “saltos”, ese avance en zigzag entre números que, al sumarse entre sí, dan como resultado el sucesivo. El punto de vista desde el que escribo es siempre el de la mecánica cuántica: en realidad no hay continuidad, es un poco como en el cine, donde nuestro ojo registra un movimiento continuo, una linealidad que, a fin de cuentas, es sólo ilusoria. Al empezar a escribir Y Seiobo descendió a la Tierra, me di cuenta de que la “suma” de algunos temas presentes en cada par de relatos conducía inevitablemente al siguiente. Como si existiera una relación de causa y efecto entre los textos. Al redactarlos, había seguido, de forma totalmente inconsciente, la secuencia de Fibonacci, que también fascinaba a uno de mis artistas favoritos, Mario Merz. Para mí, esta estructura es absolutamente clara, no sé si también lo sea a los ojos del lector…

‒En algunos casos sí, en otros casos también llaman la atención las referencias entre relatos que no son necesariamente contiguos…

‒Sí, para mí era importante que estos textos resonaran entre sí ‒a veces incluso solamente de manera imperceptible‒ a través de una variación de temas fijos. Este libro es como un enjambre, una miríada de detalles, imágenes y fragmentos visuales que me encantan y que giran en torno a una pregunta común: ¿qué es la belleza, por qué nos obsesiona?

‒Sus novelas presentan estructuras complejas: los capítulos encadenados de Melancolía de la resistencia (1989), el círculo de Tango satánico ¿Qué hay detrás de esta artificiosidad deliberada?

‒No sabría decirlo, son las historias y los personajes que narro los que quieren ser escritos de esta manera y no de otra. Me considero simplemente un escribano, no imagino nada, estas historias ya existían en otro lugar y en un momento dado “llegan” a mí, porque quieren entrar también en nuestra realidad. Por lo que me limito a

tomar nota. Y en el momento en que las anoto, se transforman al instante en la única forma posible en la que pueden existir.

‒Al inicio del relato número trece, usted hace hablar en primera persona al protagonista, el maestro del teatro Noh, Inoue Kazuyuki. Es un

caso casi único en su obra, donde siempre es el narrador quien actúa como mediador e intérprete de los pensamientos y las palabras de los personajes. ¿A qué se debe esta excepción?

‒En realidad, aquí no es Inoue quien habla, sino la diosa Seiobo a través de él. El actor es sólo la “puerta” que permite a la divinidad incursionar en el mundo y manifestarse. Y Seiobo, como diosa, sólo puede expresarse en primera persona… Entiendo que el lector tenga la impresión de asistir a una especie de monólogo recitado por el actor, pero eso se debe a la ambigüedad del teatro Noh, que sólo es teatro por aproximación. El Noh es más bien una especie de ritual, cuya línea narrativa es siempre la misma: la belleza terrenal en la que se centra la primera parte de la representación se convierte en belleza trascendente en la segunda.

‒Hablando de esa encarnación terrenal de la belleza que es el arte, en el centro de estos relatos suelen aparecer obras pictóricas cuya atribución es incierta o controversial. Imagino que esta insistencia sobre la labilidad de la figura del autor no es casual.

‒No sabemos, y nunca sabremos, de dónde viene la belleza, por lo que las disputas de los historiadores del arte que se pelean durante años por una atribución parecen francamente

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2025

LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI

László Krasznahorkai (Gyula, Hungría, 1954) es autor de una extensa obra narrativa y ha recibido varias distinciones, entre las más recientes, el Premio Man Booker International, en 2015; el Premio Formentor de las Letras, en 2024 y, recientemente, el Premio Nobel de Literatura. Su obra, según el comunicado del comité de la Academia Sueca, “en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte.” Este artículo glosa algunas de las obras publicadas en español e invita a su lectura.

Krasznahorkai en The Paris Review LÁSZLÓ KRASZNAHORKAI (Gyula, Hungría, 1954) publicó su primera novela, Tango satánico, en 1985. Continuó –recurro a algunos ejemplos–con Melancolía de la resistencia, Guerra y guerra y El barón Wenckheim vuelve a casa. Estos

Alejandro García Abreu

ridículas. Más que en el misterio de la creación de la belleza ‒que sigue siendo indescriptible e inaccesible, privilegio de unos pocos genios‒, mi libro se centra en aspectos que suelen considerarse secundarios, como la conservación y la restauración. Para mí, el restaurador es un auténtico héroe, y el problema de cómo se puede preservar la belleza a lo largo del tiempo siempre me ha fascinado, incluso en sus aspectos más técnicos y prácticos. Si se quiere, aquí también hay un elemento de ciclicidad: gracias a la restauración, volvemos a ver lo que otros vieron antes que nosotros. Sólo que nosotros nunca podremos ver lo que ve un Buda, o la Venus de Milo, o una Virgen del Perugino…

‒Al mismo tiempo, casi parece que el visitante protagonista del quinto relato ‒quizás uno de los más bellos‒ quisiera ser visto por el Cristo muerto expuesto en la Escuela Grande de San Roque y que este deseo suyo “empuja” al rostro pintado a abrir los ojos…

‒No lo había pensado, ¡quizás porque en Venecia vi realmente al Cristo muerto parpadear! Si lo miras fijamente durante mucho tiempo, el efecto óptico es más que evidente. Pero, ¿cómo se siente una diosa como la Venus de Milo al ser observada distraídamente, de reojo, tal vez enmarcada por un teléfono inteligente?

/ PASA A LA PÁGINA 10

Y SUS PAISAJES LLUVIOSOS

libros –según Adam Thirlwell en una entrevista con el autor realizada para The Paris Review– con su enorme carga lingüística, su erudición global (está familiarizado con los clásicos de la filosofía budista y con la tradición intelectual europea), con sus personajes obsesivos y sus paisajes lluviosos, podrían dar la impresión de cierta altivez, y son puntillistas, elegantes y delicados. Es una combinación de matices. Krasznahorkai aún tiene una casa en Hungría, pero reside principalmente en Berlín. El escritor habla inglés con una inflexión centroeuropea y con acento estadunidense, fruto de su estancia en el apartamento neoyorquino de Allen Ginsberg en los años noventa.

El escritor húngaro y la música en La Jornada

EN UNA ENTREVISTA con Reyes Martínez Torrijos realizada en diciembre de 2024, Krasznahorkai aseveró que la música es lo que más le importa y ha pugnado por ella toda su vida: “Me significaba exactamente lo mismo crear música que escribir.” Le dijo al periodista de este diario que improvisaba desde el principio con distintos instrumentos, “y si piensas los dos lados de las fuentes de mi estilo, sabrás cuál era la historia detrás de esa forma de escribir”.

El ganador del Nobel traducido al español

KRASZNAHORKAI, GRACIAS a Jaume Vallcorba –editor, filólogo y fundador del sello Acantilado–,

VIENE DE LA PÁGINA 9/ UNA PUERTA...

Está claro que ahora se ha convertido en una deidad huérfana que ha perdido para siempre el mundo superior del que provenía.

‒Siguiendo con el tema de los mundos, parece sentir una fascinación incondicional por el Lejano Oriente. En otras ocasiones recordó las conversaciones sobre budismo que mantuvo con Allen Ginsberg en Nueva York. Sin embargo, sus conocimientos sobre filosofías y culturas orientales hacen suponer que ha tenido un contacto directo y mucho más profundo con estos países.

‒A decir verdad, mi encuentro con Oriente fue totalmente casual: era 1990, acababa de obtener el permiso para viajar al extranjero, y un poeta, antiguo compañero mío de la universidad, me preguntó si quería acompañarlo a Ulán Bator a una conferencia sobre Gengis Kan. Así que, al igual que los mongoles invadieron Hungría en 1241, yo también invadí Mongolia. Y, una vez allí, decidí no detenerme; Budapest estaba incomparablemente más lejos que Pekín, ¿para qué volver atrás?

Japón, en cambio, lo descubrí poco después, gracias a otro amigo que, tras haberse mudado allí, se “vengaba” de la gestión burocrática extremadamente engorrosa de su beca manteniéndome al teléfono durante horas y horas desde su oficina, obviamente a cargo del Estado japonés. Le preguntaba todo tipo de detalles: qué veía desde la ventana, cómo vestía la gente que se encontraba al salir de casa, etcétera, como si tuviera que escribir una novela. Hasta que mi amigo, exasperado, me dijo: “Bueno, ya es hora de que vengas aquí y lo veas todo con tus propios ojos.”

VIENE DE LA PÁGINA 9/ PREMIO NOBEL...

repercute en nuestra lengua con los libros Melancolía de la resistencia, Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río, Guerra y guerra, Ha llegado Isaías, Y Seiobo descendió a la Tierra, Tango satánico, Relaciones misericordiosas. Relatos mortales y El barón Wenckheim vuelve a casa, todos traducidos por el genial Adan Kovacsics.

La interpretación del presidente del comité del Nobel

TANGO SATÁNICO, publicada en 1985, fue un éxito literario en Hungría. La novela retrata –según Anders Olsson, presidente del comité del Nobel, en un magnífico ensayo– en términos poderosamente sugestivos, a un grupo de residentes desamparados en una granja colectiva abandonada en la campiña húngara justo antes de la caída del comunismo. Reinan el silencio y la expectación, hasta que el carismático Irimiás y su camarada Petrina, a quienes todos creían muertos, aparecen repentinamente en escena. Para los residentes que esperan, parecen mensajeros de esperanza o del juicio final. El elemento satánico al que se refiere el título del libro está presente en su moral de esclavos y en las pretensiones del estafador Irimiás, que dejan a casi todos completamente engañados. En la novela esperan un milagro, pero es una esperanza que puede verse frustrada por la propia espera, como sugiere el lema kafkiano introductorio: “En ese caso, me perderé el milagro esperándolo.” La novela se convirtió en

‒Y Seiobo descendió a la Tierra ‒un rompecabezas construido a partir de diferentes relatos‒, ¿nace como una combinación de cuadros narrativos o con un proyecto unitario de base?

‒Seguramente no nació como un proyecto unitario, al fin y al cabo no se puede ser adolescente antes de nacer. Una historia seguía a otra, cada relato daba lugar a otro y yo no sabía qué forma global adoptaría esta colección. Solo cuando llegué al segundo relato descubrí que se trataba de la secuencia de Fibonacci y seguí por ese camino.

‒Hoy, gracias al trabajo de traducción, podemos leerlo, pero Y Seiobo descendió a la Tierra se publicó por primera vez en 2008. En los años noventa viajó mucho por Asia Oriental,

especialmente por Mongolia, China y Japón. ¿Qué impacto tuvo en usted la cultura asiática? ¿En qué se diferencia de la europea y cómo ha influido en su escritura?

‒El impacto ha sido fuerte, pero quiero aclarar que esta no es una colección dedicada a Oriente, ya que, de los diecisiete relatos que contiene el libro, sólo seis o siete están inscritos en esa parte del mundo. El título puede conducir al engaño, porque está dedicado a una deidad oriental que en realidad Japón tomó prestada de China, del budismo. Seiobo ‒que, por cierto, en la religión budista se define como la “reina de Occidente”‒representa el ideal de belleza que me interesa y que he tratado de representar en esta colección.

‒Los personajes de estos relatos están aislados entre sí, no hay ningún rastro de diálogo. Sin embargo, esta carencia y ausencia reflejan, a mí parecer, la elección de la certidumbre de encontrar en el silencio un refugio acogedor. ¿La salvación está fuera o dentro del ser humano, en el diálogo, es decir, en el contacto, o en la introspección y la reminiscencia?

‒Es verdad que en el primer relato no hay ninguna conversación, pero en general en mis libros no faltan las secciones dialogadas, sólo que se presentan de manera diferente. No están marcadas entre comillas sino que actúan como una parte interna de la narración. La decisión de reducir el diálogo refleja una necesidad profunda de mi forma de escribir: me cuesta interrumpir el texto, romper el discurso. Las voces que tengo en la cabeza representan historias, destinos que necesitan un flujo ininterrumpido de palabras para encontrar la forma y la disposición finales

una película trascendente en 1994 en colaboración con el director Béla Tarr, con quien el escritor colaboró en diversas ocasiones.

Susan Sontag –refiere Olsson– coronó a Krasznahorkai como el “maestro del apocalipsis” de la literatura contemporánea, una opinión a la que llegó tras haber leído el segundo libro del autor, Melancolía de la resistencia. En una fantasía de terror febril ambientada en un pequeño pueblo húngaro enclavado en un valle de los Cárpatos, el drama se intensifica aún más. Desde la primera página, nosotros, junto con la desapacible señora Pflaum, nos encontramos en un vertiginoso estado de emergencia. Abundan las señales ominosas. Crucial para la dramática secuencia

de acontecimientos es la llegada a la ciudad de un circo fantasmal, cuya principal atracción es el cadáver de una ballena gigante. Este espectáculo misterioso y amenazante desencadena fuerzas extremas, propiciando la propagación de la violencia y el vandalismo. Mientras tanto, la incapacidad de los militares para prevenir la anarquía crea la posibilidad de un golpe dictatorial. Empleando escenas oníricas y caracterizaciones grotescas, Krasznahorkai retrata magistralmente la brutal lucha entre el orden y el desorden. Nadie escapa de los efectos del terror.

En la novela Guerra y guerra, Krasznahorkai traslada su atención más allá de las fronteras de su patria húngara al permitir que el humilde archivista

adecuadas. Me parecen una simplificación las conversaciones breves que interrumpen la narración. Nuestros pensamientos, al igual que la vida, siempre se mueven a través de un flujo.

‒En una época en la que el hombre ha perdido el interés por lo trascendente y la realidad genera terror, ¿la verdad reside hoy en la espera?

‒¿Estás seguro de que el hombre ha perdido el interés por lo trascendente?

‒Si proyectamos este tema sobre un trasfondo religioso, creo que sí. Hablo en nombre de mi generación, cada vez más alejada de la Iglesia, adicta al consumismo y a la globalización, siempre en busca de una materialidad que aparentemente contradice toda búsqueda trascendental. ¿No cree?

‒Quizás sea así, pero sin duda la espera no es la solución. ¿Esperar qué? Deseo a la nueva generación ‒desarrollada en la paz‒ que mantenga esta actitud pasiva de espera en la medida de lo posible, pero si la espera es inútil, es porque tu generación ha perdido el interés por los límites de su propia existencia. Por eso los jóvenes recurren a las drogas para resolver problemas y conflictos, porque de ese modo pueden sobrevivir a ese límite. Yo estaría a favor de la legalización de las drogas, para demostrar de una vez por todas que esa espera es vacía e intolerable. Nadie quiere mirar de frente al vacío ni admitir el hecho de sentirse vacío, pero todos quieren que se les reconozca el derecho a existir. Hablamos de dignidad, fundamentalmente. No se puede permanecer en una condición liminar toda la vida; las drogas y el alcohol no resuelven las situaciones sino que las dejan en suspenso. He comprendido

Korin decida, como último acto de su vida, viajar desde las afueras de Budapest a Nueva York para, por un momento, ocupar su lugar en el centro del mundo. De vuelta a los archivos, encuentra una epopeya antigua de excepcional belleza sobre guerreros que regresan, que espera dar a conocer al mundo. La prosa de Krasznahorkai evolucionó hacia la sintaxis fluida, con frases largas y sinuosas sin puntos, que se convirtió en su sello personal. La novela El barón Wenckheim vuelve a casa se centra en el regreso a la patria, donde Krasznahorkai juega profusamente con la tradición literaria. El personaje de El idiota de Dostoievski reencarna en el barón, perdidamente apasionado por su ludopatía. Arruinado, regresa a Hungría tras pasar muchos años exiliado en Argentina. Espera reencontrarse con su amor de la infancia, a quien no logra olvidar. Desafortunadamente, en el transcurso de su viaje, pone su vida en manos del traicionero Dante, un sinvergüenza presentado como una versión sórdida de Sancho Panza. El clímax de la novela, que en muchos sentidos es su momento cómico más destacado, es la alegre recepción que la comunidad local le ofrece al barón, algo que el melancólico protagonista intenta evitar a toda costa. László Krasznahorkai es un gran escritor épico de la tradición centroeuropea, que oscila entre Franz Kafka y Thomas Bernhard, y se caracteriza por el absurdo y el exceso. Pero sus influencias son más profundas y pronto mira hacia Oriente, adoptando un tono más contemplativo y refinado. El resultado es una serie de obras inspiradas en las profundas impresiones que le dejaron sus viajes a China y a Japón. Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino, al este el río es un relato

una cosa después de años de reflexión y análisis de la realidad: nadie puede existir sin su propia dignidad, nadie puede renunciar a ella.

‒Usted ha relatado en muchas ocasiones en sus libros lo que significa vivir bajo un régimen en condiciones de guerra, en escenarios perpetuamente suspendidos entre un pasado nebuloso y un futuro posible. Nunca será nueva la palabra “guerra”, sin embargo nos deja atónitos. La guerra ha vuelto y parece más cercana que nunca. ¿Sigue creyendo en la ciclicidad de los acontecimientos, en que todo lo que ya sucedió volverá a suceder, o hay una falla en este sistema aparentemente perfecto? ¿Qué significa para usted la palabra “guerra”?

misterioso con poderosas secciones líricas que tiene lugar en el sureste de Kioto. La pieza constituye un preludio a Y Seiobo descendió a la Tierra, una colección de diecisiete historias organizadas en una secuencia de Fibonacci sobre el papel de la belleza y la creación artística en un mundo de ceguera. Junto con su quinteto de epopeyas, representa la obra principal de Krasznahorkai. Particularmente inolvidable es su escena inicial en la que una garza blanca como la nieve permanece inmóvil en medio del río Kamo en Kioto, esperando a su víctima en los remolinos de abajo. Invisible para la multitud que pasa, el pájaro se convierte en una imagen elusiva de la particular situación del creador.

El hilo conductor del libro es el mito japonés de Seiobo quien, según la leyenda, protege el jardín que, cada tres mil años, produce frutos que otorgan la inmortalidad. En el libro –afirma Olsson–, el mito trata sobre la creación de una obra de arte y, a través de una serie de episodios, se sigue el génesis de dicha obra en las épocas y entornos más diversos. A menudo, el acto de creación ocurre tras un largo período de preparación marcado por la tradición y la artesanía. Las obras también pueden surgir como resultado de circunstancias tardías o confusas, como en la historia del peligroso transporte de una pintura inacabada del renombrado artista renacentista Pietro Vannucci desde Florencia a Perugia, su ciudad natal. Aunque todos creen que Perugino, como se le conoce comúnmente, ha abandonado la pintura, es en Perugia donde se produce un milagro. El propio artista, como suele ocurrir en Y Seiobo descendió a la Tierra, está ausente en estas histo-

‒No tengo certezas, no creo en nada. Aunque hay un hecho indiscutible: el mal, como ocurre cada cierto tiempo, emerge con fuerza, se manifiesta ‒esta vez en forma de dictador‒ con un único objetivo: la destrucción. Si analizamos la historia, sabemos que cíclicamente surgirá un Putin, pero no debemos pensar que por este motivo el mal aparece de repente, así, de la nada; el mal siempre está ahí, es inherente a la historia.

‒Estaba programado que usted estuviera acá hace dos años, también con motivo del [festival de literatura] Libri Come. Fue una edición en la que también debía participar, entre otros, Luis Sepúlveda. Luego estalló la pandemia, llegaron las primeras muertes y todo se canceló. ¿Qué recuerdos asocia a esa edición y a ese período, y qué sensación le produce estar hoy en Italia?

‒Las pandemias no son una novedad, siempre han existido y siempre existirán. Son como el mal, que de vez en cuando emerge en el curso de la historia. No sabemos cuál ha sido la causa del virus ni cuándo desaparecerá, pero el ser humano debe continuar enfrentándolo. La pandemia no ha terminado. Personalmente, asocio el período de confinamiento ‒y la edición de ese festival, que después fue cancelado‒ con recuerdos desagradables, ya que yo también perdí a seres queridos durante esos meses. Mi hija estuvo a punto de morir de Covid.

‒¿Qué sigue? ¿Qué planes tiene para el futuro?

‒Escribo sobre un asesino. Tengo que narrarlo. Preferiría que no, pero desgraciadamente debo hacerlo. No me deja en paz ●

Traducción de Roberto Bernal

rias. En cambio, se presentan figuras que se sitúan ligeramente al margen de la obra que pronto se materializará. Éstas pueden incluir conserjes, espectadores o artesanos devotos, que rara vez, o de hecho nunca, comprenden el significado de la obra en la que participan. El libro es una representación magistral, en la que el lector es conducido a través de una hilera de “puertas laterales” hacia el inexplicable acto de creación, concluye Olsson.

Regreso al origen

KRASZNAHORKAI LE CONFESÓ a Thirlwell: “Pensaba que la vida real, la verdadera vida, estaba en otra parte. Junto con El castillo de Franz Kafka, mi biblia durante un tiempo fue Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Era finales de los sesenta. No quería aceptar el papel de escritor. Quería escribir sólo un libro, y después, deseaba hacer cosas diferentes, sobre todo con la música. Quería vivir con la gente más pobre; pensaba que eso era la vida real. Vivía en pueblos muy pobres. Siempre tuve trabajos muy malos. Cambiaba de lugar muy a menudo, cada tres o cuatro meses, para escapar del servicio militar obligatorio. […] Y, por supuesto, empecé a beber. Había una tradición en la literatura húngara según la cual los verdaderos genios eran unos borrachos empedernidos. Y yo también era un ebrio desquiciado. Pero entonces llegó un momento en que me senté con un grupo de escritores húngaros que coincidían, con tristeza, en que esto era inevitable, que cualquier genio húngaro tenía que ser un borracho trastornado. Me negué a aceptarlo y aposté –por doce botellas de champaña– a que nunca volvería a beber.” ●

Qué leer/

Diario del dolor,

María Luisa Puga, introducción de Brenda Navarro, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2025.

LOS EDITORES DE La Dirección General de Publicaciones confirman: “Los cien fragmentos de los que se compone este breve y poderoso diario son aproximaciones a la experiencia del dolor que Puga narra a partir de su lucha personal contra la artritis reumatoide. Aquí, el cuerpo vulnerable recurre a la escritura y convierte al propio Dolor en personaje y destinatario, a fin de restablecer el vínculo con el yo, que el sufrimiento tiende a desgarrar. La autora se desnuda de todo artificio literario para confrontar a su dolor desde la experiencia corporal más íntima, en toda su aterradora cotidianidad, y lo hace con el arrojo de quien confía por completo en el lenguaje.”

Ese espacio, ese jardín, Coral Bracho, Ediciones Era, México, 2025.

entrega, una muestra más de su poder para crear escenarios de intensa y delicada belleza.”

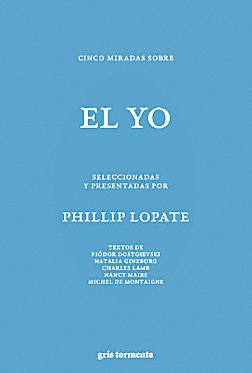

Cinco miradas sobre el yo, selección de Phillip Lopate, Gris tormenta, México, 2025.

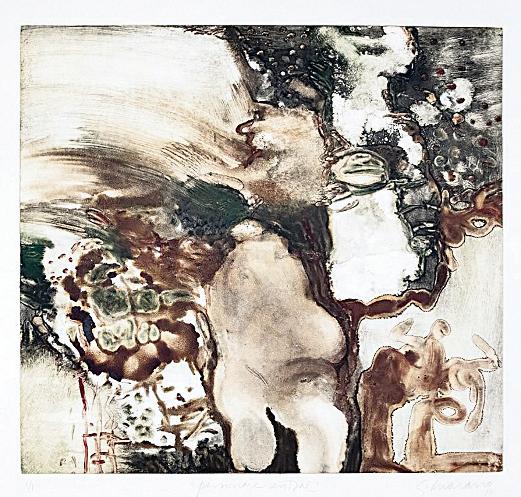

y presentaciones como: estampa electrostática, serigrafía, gráfica digital, aguafuerte, punta seca, aguatinta, grabado al buril, monotipo y placas de metal. Aceves Navarro fue un artista que abordó un ‘pluriverso’ de temas, anécdotas y pretextos.” La imagen es cortesía del museo.

MARCELO URIBE, el editor y director de Ediciones Era, dice: “La escritura poética de Coral Bracho transcurre como la vida misma, teje el hilo del tiempo y ahí mismo, al suceder, se consume. Se hace, se deshace y se rehace como un ciclo natural: por eso su tiempo es también el tempo de un respirar consciente de su milagro vital, de su hilación entre fragmentaciones. La irrepetible personalidad lírica de Bracho nos ofrece, con esta

UN LECTOR INVITADO –Phillip Lopate– elige las cinco obras o fragmentos que mejor representan para él un concepto literario. En la certeza de esa selección aparece un libro que hace evidente el impacto que la literatura y la lectura tienen sobre la formación de su universo personal. Se abre un lugar desde el que podríamos, por un instante, acercarnos a su interior, y a la posibilidad de ver el mundo desde esa perspectiva. Incluyó a Fiódor Dostoievski, Natalia Ginzburg, Charles Lamb, Nancy Mairs y Michel de Montaigne

Dónde ir/

Obsesiones en movimiento. Caudal gráfico de Gilberto Aceves Navarro.

Curaduría de Luis Ignacio Sáinz. Museo Nacional de la Estampa (Hidalgo 39, Ciudad de México). Hasta el 2 de noviembre. Martes a domingos de las 10:00 a las 18:00 horas.

EL CRÍTICO LUIS IGNACIO Sáinz plantea: “Es una muestra antológica que rinde un homenaje al hombre cuya solidez en sus grabados, su estilo de estampar, temas, formatos y técnicas utilizadas, amén de su ideología liberal, siempre preocupada por las causas sociales, indígenas y obreras, fundamentan dedicarle un lugar especial en este recinto que recibió la donación de 329 estampas por parte de Juan Aceves, hijo del artista. Este trabajo expositivo contempla 77 estampas y 4 placas de grabado para un total de 81 obras en técnicas

Cruise. Mi último día en la Tierra. Dramaturgia de Jack Holden. Adaptación y dirección de Alonso Íñiguez. Con Alejandro Speitzer. Teatro Milán (Lucerna 64, Ciudad de México). Hasta el 28 de diciembre. Viernes a las 19:00 y 21:00 horas, sábados a las 18:00 y 20:00 horas y domingos a las 17:00 y 19:00 horas.

AMBIENTADA EN el Soho londinense de los años ochenta, Cruise narra la historia de lo que debería haber sido la última noche de Michael Spencer en la Tierra. Diagnosticado con VIH en 1984, los médicos le dicen que sólo le quedan cuatro años de vida, así que, mientras el tiempo se acaba, Michael decide irse con estilo. Mientras se divierte y se despide de sus amigos, el reloj marca cero y Michael sobrevive. Con el don de la vida, ¿cómo podrá seguir viviendo? Cruise, la ópera prima de Jack Holden, es un monólogo que celebra la cultura y rinde homenaje a una generación de hombres homosexuales perdida por la crisis del sida ●

Arte y pensamiento

Gómez Haro

La Guadalupana en el Museo del Prado

El Museo del Prado en Madrid dedicó una excepcional exhibición a la Virgen de Guadalupe, la imagen más representada en el arte novohispano que trascendió fronteras más allá de la Península Ibérica, para convertirse en un fenómeno devocional y artístico sin precedentes hasta nuestros días. “Sin duda, podemos afirmar que se trata de la primera devoción globalizada, pues su culto irradió igualmente hacia Italia, Portugal, Filipinas, y los virreinatos de Sudamérica”, se lee en la ficha introductoria de la exposición Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España. Comisariada por los historiadores del arte mexicanos Paula Mues Orts (INAH) y Jaime Cuadriello (UNAM), la exposición, integrada por alrededor de setenta obras entre pintura, escultura, grabados, documentos y un hermoso retablo tallado y policromado, da inicio con un mapa de España en el que se puntualizan los 943 lugares de culto entre catedrales, colegiatas, basílicas y santuarios en los que se han registrado imágenes guadalupanas, desde la primera pintura llegada a la península en 1654 hasta la actualidad, esto sin tomar en cuenta el gran número de obras que se conserva en colecciones particulares españolas. Me pareció muy acertado presentar algunas piezas de la propia pintura española como La Santa Faz de Francisco de Zurbarán en alusión a la imagen de Guadalupe impresa en la tilma de Juan

Diego, y ejemplos de advocaciones marianas de períodos tardogóticos y renacentistas europeos en diálogo con las representaciones de nuestra Virgen mexicana. Se incluyeron sólo ocho pinturas provenientes de colecciones mexicanas, en tanto que el resto formaba parte de colecciones de instituciones religiosas y privadas españolas, por lo que fue una oportunidad única de ver estas obras que seguramente no volverán a salir de sus espacios. Con más de 130 mil visitantes, la muestra rompió el récord de las exposiciones programadas en la sala C en los últimos cinco años. Quizás la pieza más espectacular de la muestra fue la Guadalupana elaborada con la técnica del enconchado procedente del antiguo convento de la Preciosísima Sangre de las monjas capuchinas, en Castellón de la Plana (España). Los enconchados se produjeron entre los siglos XVII y XVIII bajo el influjo de las lacas japonesas namban y fue una técnica que se elaboró exclusivamente en la Nueva España a partir de un exquisito proceso que consistía en incrustar finísimas láminas de nácar sobre una superficie de madera que se pintaba con capas translúcidas de pigmento, lacas y barnices, y en ocasiones polvo de oro y plata para intensificar su efecto iridiscente. Esta suntuosa obra destaca por su delicado y prístino trabajo, así como su gran formato, para constituirse como una copia fiel de la “original”; a la fecha se tiene noticia solamente de

▲ 1. Virgen de Guadalupe, autoría desconocida, ca. 16801710. 2. Virgen de Guadalupe, Taller hispanofilipino, ca 1650-1700. 3. Imagen y apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, José Juárez (1617-1661), 1656.

otra pieza similar que se encuentra en la parroquia de San José en Tlaxcala (México). Tras la clausura de la exposición, el Museo del Prado recibió en depósito esta excepcional obra que ya se puede admirar en la Sala 18 del museo, y es la única obra novohispana en exhibición dentro de las colecciones permanentes. Se incluyeron también dos esculturas hispanofilipinas en marfil que, junto con el enconchado, son claro ejemplo de la amplitud geográfica que alcanzó el culto guadalupano a través de la ruta transpacífica del Galeón de Manila.

Con esta segunda exposición de arte virreinal en el Museo del Prado ‒la primera fue Tornaviaje en 2021‒ y la inclusión del imponente enconchado en la colección permanente, el director Miguel Falomir da hado un paso definitivo en la visibilización de nuestro patrimonio en España, y la puesta al día de su justo valor en la actualidad, como bien expresó en conferencia de prensa: “No hay nada mejor para la descolonización que mostrar la historia.” Esperemos ver en un futuro próximo otras muestras dedicadas a las muy diversas manifestaciones artísticas de los virreinatos de Sudamérica ● Artes visuales / Germaine

Tomar la palabra/ Agustín Ramos Genocidio

“PALESTINA Y SU pueblo simplemente no han desaparecido”, escribía más asombrado que triunfal Edward W. Said, para Le Monde Diplomatique, en abril de 1998. “A pesar de la hostilidad sostenida e inquebrantable del establishment israelí hacia todo lo que Palestina representa ‒proseguía Said‒, el mero hecho de nuestra existencia ha frustrado, o incluso derrotado, el esfuerzo israelí por deshacerse de nosotros por completo.”

El reportaje del autor de La cuestión palestina, reportaje nada complaciente con los gobernantes palestinos, subrayaba la persistencia de la población palestina para permanecer en su tierra, al igual que la pérdida de territorio “minuto a minuto, hora a hora, día tras día… a manos de los israelíes”.

El propósito de extinguir a Palestina y exterminar a su pueblo se sigue verificando en el mapa al ritmo que Said describió cuando la ocupación israelí apenas cumplía cincuenta años, minuto a minuto y hora tras hora. Sí, ya entró comida a Gaza, pero al mismo tiempo se recrudeció el genocidio en Cisjordania.

Lo que el intelectual palestino describía en 1998 con su estilo elegante, y que hoy todo el mundo llama genocidio, lo ha cometido Israel con el apoyo de potencias imperiales y firmando acuerdos sólo cuando y en la medida que le conviene. El medio millar de activistas que intentaron llevar ayuda a Gaza comprobó y probó en carne propia la crueldad israelí pero, aunque haya sido en forma indirecta, también ayudó a romper el cerco del hambre y la mentira.

El 16 de septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación en los territorios palestinos ocupados, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se basó en operaciones militares que incluyen masacre indiscriminada, lesiones graves, asedio total, bloqueo de ayuda humanitaria, destrucción de los sistemas sanitario y educativo, y sistemática violencia sexual y de género, para concluir que los israelíes “cometieron cuatro de los cinco actos genocidas” universalmente definidos.

El representante australiano de dicha comisión refiere: “Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de destrucción [residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas e industria pesquera]. Y la destrucción unida a la política de hambruna es tal que las condiciones para la vida son insostenibles.”

El escarnio y la permanente violación del derecho internacional por parte de Israel, se explican porque nada, salvo la presión de la comunidad internacional, lo obliga a respetar los acuerdos y a pausar el exterminio. Sólo las cada vez más frecuentes y diversificadas demostraciones de la sociedad civil han conseguido, para bien, que sus gobiernos adopten posturas más firmes, sin que esto quite que se repriman con mayor o menor violencia las marchas a favor de Palestina en ciudades europeas, africanas, asiáticas y árabes.

Cuando la capacidad de las fuerzas ciudadanas llega al límite, las instituciones sólo tienen dos opciones: seguir siendo cómplices de un Estado genocida o asumir las únicas medidas que lo neutralizarán: embargo real de armas y ruptura total e inmediata de relaciones diplomáticas, comerciales, culturales y académicas.

PALESTINA Y SU pueblo no desaparecerán. Esta aseveración la sostienen los gobiernos de Sudáfrica y Colombia, y las manifestaciones populares y universitarias: la sostiene la gente. En nuestro país, el ejemplo más digno y claro del poder de las conciencias movilizadas lo han dado las bases de El Colegio de México y del Centro de Investigación y Docencia Económicas, así como los y las paisanas de la Global Sumud Flotilla ●

Biblioteca fantasma/ Evelina Gil

Hadas del fin del mundo

MUY RARAS VECES editorial Alfaguara ha publicado colecciones de cuentos, y casi siempre de autores de gran fama. El de Gabriela Damián Miravete (México, 1979) es un caso de excepción. Pero más excepcional es el talento de esta autora sobre la que mucho hay que decir. Nos muestra, para empezar, que la fantasía, el horror y la ficción especulativa no tienen por qué estar reñidas con la conciencia social, y respecto a esta última no se ha restringido, como se ha dicho, a visibilizar la violencia de género, se advierte asimismo una franca pesadumbre por las condiciones ecológicas que cierta ideología se empeña en minimizar, así como dos virtudes que es imposible pasar por alto: la belleza y feminidad de su prosa vinculadas a una imaginación prodigiosa. Es la primera autora mexicana en obtener el Premio James Tiptree Jr., mismo que coronó la carrera de otra reina de la ciencia ficción, Ursula K. Leguin. El relato ganador es el que da título al libro: Soñarán en el jardín (Alfaguara, México, 2025).

Doce son los relatos contenidos aquí, redactados entre 2009 y 2020. Se advierte, en efecto, un meticuloso proceso de escritura, por no mencionar la investigación que debieron requerir en su mayoría. El que me viene primero a la mente, en este sentido, es “Huir del siglo”, donde se reproduce el modelo de los testimonios inquisitoriales, así como lenguaje y modismos de la época (siglo XVII). Se recurre, asimismo, a la narración coral, que se creía exclusiva de la novela, pero que Damián incorpora con fortuna a este formato. Las protagonistas son una monja que inventa un artilugio que recoge y reproduce sonidos (más de dos siglos antes de Tomás Alva Edison) y otra que siente celos por la supuesta relación de aquella con un sacerdote que la asiste en sus experimentos y la denuncia ante la Santa Inquisición. En “La nieve y los pájaros”, preciosa reescritura del clásico “Blanca Nieves y los siete enanos”, se apela también a una narrativa especular (nunca mejor dicho) donde los personajes del cuento original aportan una

visión subjetiva de los hechos que todos conocemos y aquí se trastocan dramáticamente.

Al menos la mitad de estos relatos transcurren en situaciones límite que enuncian la inminencia de una catástrofe, ya por razones ambientales, ya por la inviabilidad de la predominancia de la raza humana, ya por un presagiado Apocalipsis. El fin del mundo parece ser una obsesión de la autora que, sin embargo, lo recrea de formas heterogéneas. En una de ellas, “Final de fiesta”, una joven atrapada en un tráfico producido por la repentina caída de las comunicaciones satelitales y electrónicas, se obsesiona con rescatar del caos a un gatito famélico que aguarda por ella en su apartamento y, a partir de esta necesidad, se desarrolla una trama tan formidable como conmovedora. Hay que señalar que tanto este como otros relatos alude a circunstancias y personajes bastante familiares para los lectores mexicanos. “Las mujeres ponen música a todo volumen y se van, echando relajo, a repartir y dar de comer a la Gente del tren que la Gente desprecia.” (“La visita”). Espectros, apariciones, recuerdos recobrados, hologramas. El relato que da título al libro nos invita a explorar un precioso jardín por el que deambulan siluetas brillantes que representan a víctimas de feminicidio. Siluetas a las que es imposible abrazar pero tienen muchas historias que contar y convencen a sus escuchas de estar ante seres humanos, un poco como la IA. “Eran demasiadas. Y todas, a ojos de la gente decente, parecían tener la culpa de lo que les había pasado.” Y si bien sus nombres no fueron reconocidos ni por la prensa, sus imágenes de luz, además de nombres y apellidos, poseen caras, memorias y sonrisas que parecerían inexplicables. Soñarán en el jardín es un compendio de maravillas que no sólo activan nuestra intuición, compasión y apreciación poética, sino que invitan a mirar el mundo, por cruel que sea, con ojos inocentes y empáticos ●

Bemol sostenido/ Alonso Arreola

@escribajista

Arte y pensamiento

Competencia Chopin, tradición, rigor y poesía

CADA LUSTRO LA ciudad de Varsovia se vuelve epicentro del virtuosismo pianístico gracias a la Competencia Internacional Fryderyk Chopin, una de las más prestigiosas del mundo clásico y cuyas finales están sucediendo justo ahora, del 18 al 20 de octubre. (Mientras escribimos esto la piel se eriza con la participación preliminar del joven canadiense Kevin Chen.)

Iniciada en 1927, esta justa exalta la figura del compositor polaco que le da nombre, pero también marca el destino de los jóvenes intérpretes que destacan en su escenario. Digamos que ganar en Varsovia no implica sólo reconocimiento internacional, sino ingresar a una élite que representa la sensibilidad, técnica y espíritu más puros de Chopin.

Esta edición XIX se celebra en la Filarmónica Nacional de Polonia, ante la presencia de un jurado presidido por el intérprete Garrick Ohlsson, único estadunidense que ha ganado el certamen. Junto a él dialogan diecisiete expertos, como Nelson Goerner, Ewa Pobłocka y Piotr Paleczny, quienes evalúan a los competidores según criterios que van mucho más allá de la precisión.

Así es. Superando la destreza mecánica se busca la autenticidad emocional, el control dinámico (flujo de volúmenes), el equilibrio de las texturas, pero sobre todo el respeto al espíritu autoral. Entre los rasgos más característicos se halla, por supuesto, ese rubato flexible que respira sin romper el pulso, así como el aura poética, un lirismo que para los más entrenados convierte cada nota en palabra y cada silencio en respiración.

Luego de ahondar en la historia del concurso, podríamos decir que su ideal se forjó con generaciones de pianistas ‒sobre todo polacos‒ creyentes de que la emoción también radica en la forma y de que la verdadera libertad sólo puede surgir de una comprensión profunda del texto musical. El repertorio, desde luego, es exclusivo de Chopin.