6 minute read

Tritium für Atomwaffen aus „zivilen“ Atomkraftwerken

Das TRIDENT-Vorhaben der französischen Regierung wirft rechtliche Fragen auf

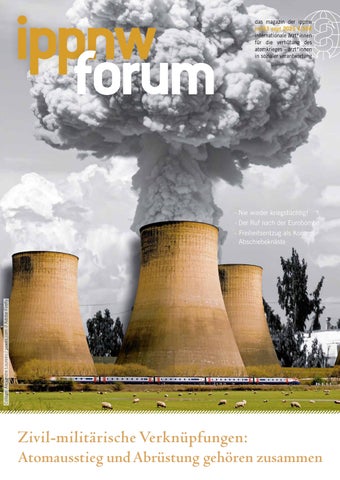

Die gegenseitige Abhängigkeit von ziviler Atomenergie und Atomwaffen als Motivator für die aufwendige Aufrechterhaltung teurer und gefährlicher Atomindustrien ist ein in der energiepolitischen Debatte unterbelichteter Faktor. Eine neue Strategie Frankreichs zur Produktion von Tritium für Atomwaffen, die sich derzeit im Testlauf befindet, wirft Fragen auf.

Die Nutzung von Atomenergie zur Stromproduktion ist eine Technologie, die insbesondere angesichts der Klimakrise und der notwendigen Ausweitung der erneuerbaren Stromerzeugung mit auffällig vielen gravierenden Nachteilen verbunden ist. Dies wirft die Frage auf, warum einige Regierungen so beharrlich an der nuklearen Option festhalten, während AKW entlang der vielen energiepolitischen Kriterien so offensichtlich hinter den Erwartungen zurückbleiben.

Selbst der jüngste Bericht des Generalinspektors für nukleare Sicherheit und Strahlenschutz der Électricité de France (EDF) teilt diese Diagnose in gewisser Weise. Einzig bei den Risiken und Gegenmaßnahmen wendet er diese zu Gunsten der Atomenergie und zu Ungunsten der erneuerbaren Energien. So stellt Jean Casabianca, ehemaliger Admiral der französischen Marine und nun im Dienste der EDF, fest, dass der Zuwachs an erneuerbarem Strom zu einem nuklearen Sicherheitsrisiko wird. Eine Priorisierung erneu- erbarer Quellen bedeutet ein häufigeres Hoch- und Runterfahren der Leistung der Atomreaktoren, was „niemals unbedenklich für die Sicherheit, insbesondere die Reaktivitätskontrolle, sowie für die Wartbarkeit, Langlebigkeit und Betriebskosten unserer Anlagen“ ist, so Casabianca. Aus dieser Feststellung, dass AKW nicht in der Lage sind, den aktuellen und zukünftigen Anforderungen entsprechend zu operieren, sollte eigentlich nur eine energiepolitische Forderung abgeleitet werden: zumindest mittelfristig den Ausstieg aus der Atomenergie zugunsten der Erneuerbaren anzustreben. Demgegenüber wird jedoch der Vorschlag gemacht, die Priorisierung der erneuerbaren Energien zu hinterfragen. Dem nominell zwar vorgebrachten Ziel einer klimagerechten und resilienten Energieversorgung kann das Festhalten an der Atomstromproduktion also nicht tatsächlich dienen. Während die Motivation zur Aufrechterhaltung einer Atomindustrie zugunsten ihrer militärischen Funktionen in der energiepolitischen Debatte zumeist ungenannt bleibt, wird dieser Zusammenhang an anderer Stelle durchaus offen ausgesprochen (siehe S. 22f.)

Die Verwicklungen sind nicht nur historisch offenbar, sondern auch brandaktuell. Sie betreffen eine ganze Reihe von Bereichen, wie etwa die Finanzierung nuklearer Militärvorhaben bzw. der Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit von Atomwaffen. Dies ist der Fall, wenn Investitionen in die Atomstromproduktion nur im Sinne der zivilen Nutzung zu Buche schlagen und die militärische Mitnutzung den jeweiligen Militäretats erspart bleibt. Das Gleiche gilt, wenn die Ausbildung von wissenschaftlichem und technischem Personal im atomaren Sektor explizit so ausgerichtet wird, dass auch der militärische Bedarf an entsprechender Expertise langfristig gedeckt wird. Oder wenn Förderungen sogenannter „Small Modular Reactors“ nominell für zivile Anwendungen betrieben werden, ohne deren mögliche Rolle bei der Weiterentwicklung nuklearer Antriebe für militärische U-Boote zu benennen.

In Frankreich ist die Abhängigkeit von Materialflüssen aus zivilen Reaktoren, wie sie in vielen Atomwaffenstaaten gängige Praxis war und ist, im Fall des regelmäßig zu erneuernden radioaktiven Wasserstoffisotops Tritium, das in Atomwaffen zum Einsatz kommt, von besonderer Aktualität. Denn für die modernen thermonuklearen Waffen, die auch als Wasserstoffbomben bekannt sind, ist Tritium unverzichtbar, da es die Effizienz und Sprengkraft der Waffen erhöht. In diesem Zusammenhang wird Tritium daher auch häufig als „Booster“ bezeichnet. Das sogenannte „Boosting“ verstärkt die nukleare Sprengkraft des auf Kernspaltung beruhenden Primärsprengsatzes, der die intensive Energie erzeugt, die zur Zündung der Fusion des Sekundärsprengsatzes benötigt wird. Aufgrund der Halbwertszeit von 12,3 Jahren nimmt die Menge an Tritium jährlich und unvermeidbar um 5,5 Prozent ab. Um einen bestimmten Vorrat für diese Atomwaffen aufrechtzuerhalten, wird Tritium daher kontinuierlich produziert. In der Vergangenheit wurde dies in den USA und Frankreich sowie anderen Atomwaffenstaaten durch die Bestrahlung von Lithium in speziellen militärischen Produktionsreaktoren durchgeführt.

Bereits im März 2024 kündigte das französische Verteidigungsministerium an, nach der Abschaltung seiner Militärreaktoren, die bislang zur Aufrechterhaltung der Tritium-Versorgung betrieben wurden, ein AKW von EDF in Civaux in der Nähe von Poitiers mit seinen zwei Druckwasserreaktoren zur Tritiumproduktion für das nationale Atomwaffenprogramm nutzen zu wollen. Das aktuelle Vorhaben läuft unter dem Projektnamen „TRIDENT“ – Transformation industrielle d’énergie nucléaire en tritium. „Trident“ heißt bezeichnenderweise auch eine Klasse von U-Boot-gestützten ballistischen Interkontinentalraketen. Die Tests zur Umsetzung des Projektes laufen bereits. Reaktorblock 2 befindet sich seit April 2025 für diese Arbeiten in Revision, Block 1 soll im September 2025 folgen.

Als Vorbild dürften die USA gedient haben, deren Geschichte und Gegenwart der Tritium-Herstellung der jüngste „World Nuclear Industry Status Report”5 ausführt. Auch in den Vereinigten Staaten wurde Tritium ursprünglich in rein militärischen Reaktoren erzeugt. 1999 erfolgte die Um- stellung auf Reaktoren, die ansonsten der kommerziellen Stromproduktion im AKW Watts Bar im Bundesstaat Tennessee dienten. Dort wurden sogenannte Tritiumproduzierende Burnable-Absorber-Rods (TPBARs) in den Reaktorkern eingebracht. Diese enthalten Lithium-Isotope und erzeugen durch Neutronenbestrahlung Tritium. Diese Methode war mit verschiedenen Sicherheits- und Betriebsherausforderungen verbunden. Unter anderem kam es zu unerwartet hohen Tritium-Leckagen in das Kühlwasser des AKW. Über die technischen Details der Tests am AKW Civaux und die entsprechenden Risiken für Umwelt und Gesundheit ist bisher wenig bekannt. Die Erfahrungen aus den USA lassen jedoch aufhorchen, wenngleich von einem Projekt kleineren Umfangs als in Watts Bar auszugehen ist, da Frankreich über eine insgesamt deutlich kleinere Anzahl entsprechender Sprengköpfe verfügt, für die Tritium vorgehalten wird. Bislang ist nur die Testphase durch die französischen Aufsichtsbehörden genehmigt, nicht die langfristige industrielle Serienproduktion.

Doch das TRIDENT-Vorhaben wirft auch rechtliche Fragen auf. EDF und das französische Militär müssen sich im Hinblick auf ihre Nutzungskooperation im Bereich der AKW voraussichtlich auch mit der Frage auseinandersetzen, ob Uran aus Australien oder Kanada für die Produktion von Tritium für Atomwaffen verwendet werden darf. Beide Länder haben den Export auf zivile Zwecke beschränkt.

„Ob die indirekte Nutzung von Uran zu militärischen Zwecken mit den Verpflichtungen zur friedlichen Verwendung von Ländern wie Australien oder Kanada zu vereinbaren ist oder nicht, ist eine komplexe Frage internationalen Rechts“, so der Atompolitikberater Mycle Schneider.

Sollten die französischen Behörden zu dem Schluss kommen, dass dies nicht zulässig ist, hätte dies Einschränkungen für die Herkunft des in Civaux verwendeten Uranbrennstoffs zur Folge. Grundsätzlich sind diese Fragen jedoch nicht rein juristisch, sondern auch vor dem Hintergrund ihrer weitreichenden technischen und politischen Pfadabhängigkeiten zu betrachten – nicht zuletzt im Zusammenhang der Debatte um eine mögliche Europäisierung der französischen Atomwaffenarsenale (siehe S. 28f.). Schließlich ist das „TRIDENT“-Programm langfristig angelegt und würde im Falle seiner Umsetzung auch zukünftig eine Co-Abhängigkeit „ziviler“ AKW und der Strategie der nuklearen Abschreckung untermauern.

Quellen zu diesem Artikel unter: ippnw.de/bit/tritium

Patrick Schukalla ist IPPNWReferent für Atomausstieg, Energiewende und Klima.