6 minute read

Der Ruf nach der Eurobombe

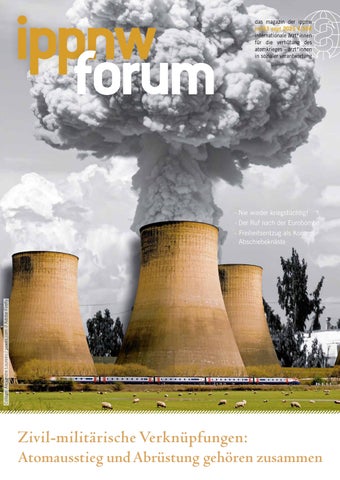

Wo nukleare Infrastruktur ausgebaut wird, erhöht sich die Gefahr eines tatsächlichen Atomwaffeneinsatzes

Der russische Angriff auf die Ukraine und die Wiederwahl Donald Trumps zum US-Präsidenten löste bei vielen Menschen in Deutschland die Besorgnis aus, dass Europa plötzlich ohne die erweiterte amerikanische Abschreckung dastehen könnte. Anstatt über alternative Sicherheitsmodelle zu sprechen und die Notwendigkeit von allgemeiner nuklearer Abrüstung hervorzuheben, überwog der Ruf danach, die nukleare Abschreckung unbedingt aufrechtzuerhalten und das 2020 vom französischen Präsidenten Macron geäußerte Angebot zu einem „strategischen Dialog“ anzunehmen. Weiter angefacht wurden diese Diskussionen im Frühjahr, als Friedrich Merz als neuer deutscher Bundeskanzler das Gesprächsangebot aufgriff.

Vor allem die öffentliche Debatte ging dabei jedoch oft weit über das tatsächliche französische Angebot hinaus. Zunächst hatte Macron lediglich einen Dialog angeboten, Partnerstaaten sollten ein besseres Verständnis für die französische Nukleardoktrin und mögliche Einsatzszenarien entwickeln. Zudem bestand die Einladung, an den Atomwaffenübungen teilzunehmen.

Dieser erste Schritt ging im deutschen Diskurs beinahe unter, die meisten Kommentare dachten bereits weiter und skizzierten etwa mögliche Teilhabemodelle. Ein „strategischer Dialog“ ist davon noch weit entfernt – doch als erster Schritt auf einem langen Weg der militärischen und politischen Zusammenarbeit nicht zu unterschätzen. Gerade, da Frankreich bislang nicht einmal Teil der nuklearen Planungsgruppe der NATO ist. Ein Signal für Frankreichs Bereitschaft, seine Abschreckung europäisch auszurichten, ist die sogenannten „Northwood Declaration“ vom 10. Juli 2025. In dieser verkündeten Macron und der britische Premierminister Keir Starmer, dass ihre beiden Länder ihre Nuklearpolitik künftig eng koordinieren wollen. Zwar bleibt die Kontrolle über die jeweiligen Arsenale national verankert, doch die gemeinsame Erklärung sagt deutlich, dass eine existenzielle Bedrohung Europas automatisch auch eine Bedrohung für Frankreich und Großbritannien wäre –und damit eine nukleare Antwort nach sich ziehen könnte. Aus diesem Grund soll eine neu eingerichtete „UK-France Nuclear Steering Group“ die Nukleardoktrinen und Einsatzpläne für Atomwaffen enger zusammenbringen und miteinander abstimmen. Für die deutsche Diskussion ändert sich damit zwar unmittelbar wenig. Doch die Erklärung verdeutlicht, dass die beiden Länder grundsätzlich bereit sind die Diskussion um eine Europäisierung der nuklearen Abschreckung weiterzuführen.

Der „strategische Dialog“ ist also angelaufen. Aus französischen Fachkreisen wurde zusätzlich angeregt, dass die Verbündeten die französischen Atomstreitkräfte unterstützen sollten. Hier wurde diskutiert, ob beispielsweise Deutschland Luftwaffenstützpunkte ausbauen sollte, um Rafale-Kampfjets, die französischen Atombomber, aufnehmen zu können – temporär oder sogar dauerhaft. Eine Art französische nukleare Teilhabe nach Vorbild der NATO ist aber nach wie vor nicht geplant. Polen hatte zwar einen entsprechenden Wunsch geäußert, doch französische Expert*innen sprechen sich nach wie vor gegen ein solches Modell aus. Wenigstens solange die derzeitige Teilhabe mit den USA Bestand hat. Auch Liviu Horovitz und Claudia Major schreiben in Internationale Politik im Juni 2025, dass „keiner der Vorschläge erkennen [lässt], dass Frankreich eine Ersatzrolle für die USA übernehmen will.“

Gegen ein Teilhabemodell spricht auch, dass das französische Atomwaffenarsenal derzeit in keiner Form auf eine erweiterte Abschreckung ausgelegt ist. Selbst derzeit diskutierte, weniger weitreichende Pläne müssen mit einer Aufrüstung einhergehen. Und dass, obwohl alle Atomwaffenstaaten bereits jetzt ihre Arsenale aufrüsten und modernisieren und damit bereits jetzt massive Kritik vieler Nichtatomwaffenstaaten ernten. Denn laut dem Nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV) sind die Atomwaffenstaaten verpflichtet, in ernsthafte Abrüstungsgespräche einzusteigen anstatt immer weiter aufzurüsten.

Ein weiterer Punkt, der in der deutschen Diskussion oft fehlt, sind die Finanzen. Macron machte mehrmals deutlich, dass die Kosten für die nukleare Aufrüstung nicht von Frankreich getragen werden. Neue Atomwaffen und Trägersysteme müssten also jene Staaten zahlen, die unter einem französischen Atomschirm stehen möchten. Im Hinblick auf die Kostenverteilung zeigt sich eine deutliche Parallele zum zivilen Atomsektor Frankreichs, dessen Förderung maßgeblich auch dem Erhalt und der Erneuerung der französischen Atomwaffen dient (siehe S. 24 f.). So hat die französische Regierung in den vergangenen Jahren weitreichende Anstrengungen unternommen, um die Kosten ihrer Atomindustrie auf europäischer Ebene subventionieren lassen zu können.

In Deutschland wird derzeit der Luftwaffenstützpunkt in Büchel, auf welchem die US-amerikanischen Atomwaffen im Rahmen der nuklearen Teilhabe der NATO stationiert sind, für neue F35-Bomber und B61-12 Bomben modernisiert. Im Juli gab das Verteidigungsministerium bekannt, dass dieser Umbau nicht wie ursprünglich geplant 700 Millionen Euro, sondern über zwei Milliarden kosten wird. Die F35-Jets muss ebenfalls Deutschland bezahlen, für 35 Maschinen knapp zehn Milliarden Euro. Auch der Umbau eines französischen Flugplatzes zum Atomwaffenstützpunkt wurde jüngst vom französischen Verteidigungsministerium mit 1,5 Milliarden veranschlagt. Kosten in derartiger Höhe sind also keine Ausnahme, sondern die Regel. Und das sind nur die Kosten für einen einzigen Stützpunkt und ohne Gelder für die Entwicklung und Produktion der Waffen, die nach Macron ebenfalls von den interessierten Staaten getragen werden müssten. Sollte Deutschland sich tatsächlich an einer europäischen Abschreckung durch Frankreich beteiligen wollen, würde das weitere Milliarden Haushaltsmittel verschlingen. Milliarden, die in anderen Bereichen wie dem Gesundheitssystem, dem Bildungssektor oder auch in den Sozialkassen dringend gebraucht werden.

Während in der öffentlichen Diskussion also ein französisches Teilhabemodell meist als Ersatz für die nukleare Teilhabe der NATO besprochen wird, gilt dieses Szenario in Fachkreisen als wenig realistisch. Stattdessen sollen europäische Staaten Frankreichs Force de Frappe unterstützen und somit letztlich die nukleare Infrastruktur ausbauen – für eine vermeintlich noch engmaschigere Abschreckung. All diese Debatten und Szenarien werden jedoch nicht mehr, sondern weniger Sicherheit bringen. Wo nukleare Infrastruktur ausgebaut und Strukturen gedoppelt werden, da erhöht sich auch die Gefahr, dass Atomwaffen tatsächlich wieder eingesetzt werden. Nicht nur, aber auch, weil Russland diese Entwicklungen nicht ignorieren, sondern mit eigener Aufrüstung darauf reagieren wird. Derzeit ist noch nicht bekannt, dass tatsächlich Atomwaffen nach Belarus verlegt wurden. Doch sollten französische Atombomber weiter im Osten, in Deutschland oder sogar Polen stationiert werden, dann dürfte das wieder eine Option werden. Und Europa wäre in einer noch schlechteren Position, dies zu verurteilen. Glaubwürdig gegen die Lagerung russischer Atomwaffen in Belarus argumentieren können die Mitglieder der NATO, vor allem Deutschland und die anderen Teilhabestaaten, ohnehin erst, wenn die US-amerikanischen Atomwaffen aus Europa abgezogen sind.

Anstatt also über die Unterstützung der französischen Atomstreitkräfte und die engere Kooperation zwischen einigen europäischen Staaten bei der nuklearen Abschreckung zu diskutieren, sollten diese Staaten sich deutlicher für nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung einsetzen. Eine öffentliche Diskussion, die den Iran und Belarus für ihre nuklearen Ambitionen verurteilt, während über eine mögliche nukleare Latenz in Deutschland und eine nukleare Teilhabe mit Frankreich gesprochen wird, ist heuchlerisch. Eine Fachdiskussion, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Frankreich debattiert, um „die Erfolgschancen der französischen Nuklearoptionen [zu] verbessern und so die kollektive Widerstandsfähigkeit [zu] stärken“ (Horovitz und Major 2025) ohne die katastrophalen humanitären Folgen dieser Nuklearoptionen zu thematisieren, ist gefährlich. Denn sie normalisiert nicht nur Atomwaffen an sich, sondern in der Konsequenz auch ihren Einsatz. Ein Atomkrieg zwischen Frankreich und Russland würde sich „auf das Territorium der dazwischenliegenden Staaten verlagern“, das erkennen auch Horowitz und Major an. Der Atomkrieg würde in Deutschland geführt.

Juliane Hauschulz ist Referentin der IPPNW für nukleare Abrüstung.